Todas las bibliotecas tienen vida propia. Se sabe: son cuerpos físicos que existen —y evolucionan— en el tiempo, se organizan alrededor de una estructura parecida a la ósea y responden a infinidad de unidades de información, reveladoras de una inteligencia tan irrepetible como una cadena de ADN. Muéstrame los libros de tus estantes y te diré quién eres.

Digo que todas las bibliotecas tienen vida propia, y la mía no es excepción. Llevo ya un par de años convencido de que una parte de ella está ofendida conmigo. La estantería del living —aquella donde guardo mis libros más queridos y los títulos que suelo usar de referencia, y por eso está organizada temáticamente— me bientrata. Cada vez que acudo a ella, satisface mis deseos en cuestión de segundos. En cambio, los otros estantes —los que están en mi habitación y guardan los ejemplares que no entraron en la biblioteca principal pero sigo creyendo dignos de conservar, aunque no me haya tomado el trabajo de ordenarlos— me dan la espalda cada vez que pueden.

Si necesito un libro de los que están en la pieza, voy y lo busco, pero en el fondo de mi alma sé que no lo voy a encontrar. Me ocurrió por última vez la semana pasada, cuando fui en pos del Goodbye Berlin de Christopher Isherwood e hice sapo. (Gracias, oh diosa Internet, por acudir en nuestra ayuda en las horas aciagas.) Pero el domingo, cuando me enteré que había muerto Angélica Gorodischer —mi favorita entre las escritoras argentinas de todos los tiempos—, fui a la habitación desprovisto de esperanza, y la biblioteca hizo lo inesperado.

Ya había encontrado Trafalgar en el living, entre mis libros de ciencia ficción predilectos. Aspiraba a dar al menos con uno de los dos volúmenes de Kalpa Imperial en la biblioteca del fondo. Pero encontré los dos de una, aunque estaban guardados en sitios dispersos. De yapa encontré Bajo las jubeas en flor. Cuando estaba por retirarme encontré esa otra colección de cuentos llamada Las pelucas, que ni siquiera recordaba que tenía. Sin quererlo di con Casta luna electrónica, una suerte de antología que también había olvidado. Andaban desparramados por todas partes, pero di con ellos en menos de cinco minutos. Y como si quisiese refregarme que esta vez había decidido ser generosa, la biblioteca me puso en las narices un libro que había traspapelado hace años, después de haber prometido que el Indio lo firmaría... ¡y hasta un ejemplar de El solitario de Guy de Cars, que alguien mencionó en casa el sábado por la noche y yo ni siquiera era consciente de haber rescatado entre los libros de mi madre!

La muerte de Gorodischer me dio cosita, pero no me puso mal. Tenía 93 años y, según me pareció apreciar, la había pasado bomba: en materia de intensidad de vida, de matrimonio, de hijos, de nietos, de amigos, de gatos, de feminismo y de libros, ocupación esta última en la cual se lo había permitido casi todo. Entre los '70 y la primera mitad de los '80 se la consagró como LA escritora argentina de ciencia ficción y fantasía, pero eso no le impidió pegar un volantazo y publicar en el '85 Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara, una novela que incursionaba en otro género popular, como el policial filo-chandleriano a la criolla. Y a partir de ahí, francamente escribió lo que le chifló el moño.

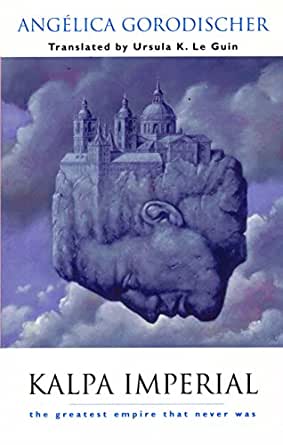

Yo me quedé aferrado a la Angélica de las primeras décadas. En estas circunstancias, descubrir cuánta Gorodischer tengo para leer todavía es pura felicidad anticipada. Pero sospecho que la muesca más honda que dejó en nuestra literatura es la de los relatos iniciales de fantasía y ciencia ficción. Si habrá hecho pata ancha en ese campo, que la traducción al inglés de Kalpa Imperial que se publicó en 2003 lleva la firma de Ursula Kroeber Le Guin, la escritora más grossa del género en esa lengua, autora de La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos.

Una de las primeras cosas que pensé cuando supe de su muerte fue: Puta madre, yo que he tenido la fortuna de cruzarme con tanta gente deslumbrante (para los que no tienen por qué saberlo, adjunto breve lista: Scorsese, McCartney, Jagger, Arthur Miller, Daniel Day-Lewis, Woody Allen y Madonna, sin contar a ciertos créditos nacionales que, acá sí, creo que huelga mencionar), yo que he tenido tanta suerte, insisto, me quedé con las ganas de conocer a Angélica.

Pero entonces me puse a releer sus historias. Y empecé a sospechar que eso no era del todo cierto.

Trafalgar c'est moi

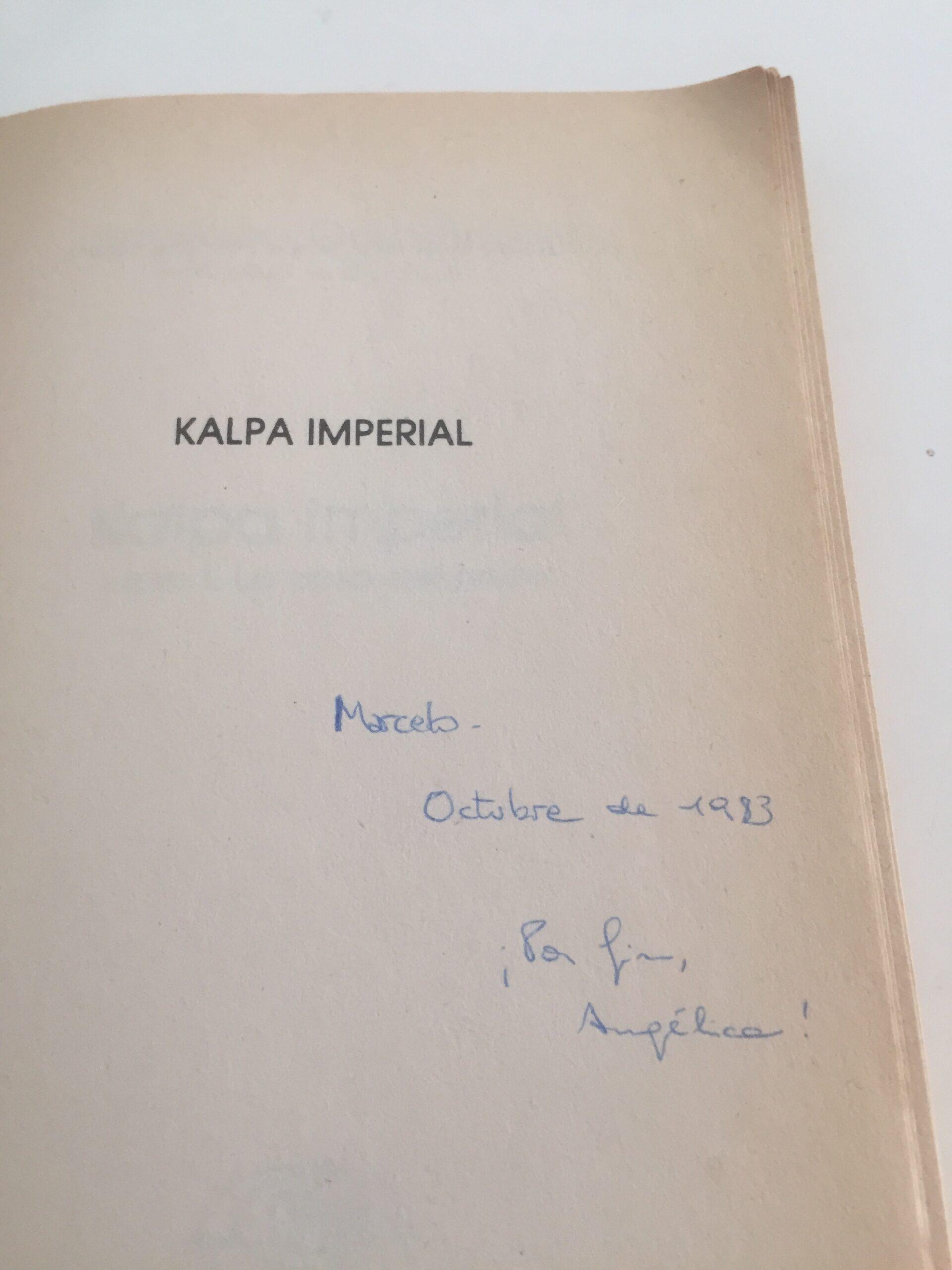

Volver a los libros de Angélica funcionó como una máquina del tiempo. Muy precisa, además, porque remitió a la época en que yo le ponía fecha a cada compra nueva. Jubeas y Casta luna electrónica, por ejemplo, son de septiembre del '81. Trafalgar es de octubre. El primer volumen de Kalpa es de octubre del '83, con un simpático añadido, rubricado en mi letra infantil de entonces. Por debajo de la fecha, puse: ¡Por fin, Angélica! Me dio ternura toparme con esa anotación. Se ve que esos dos años de espera entre los primeros libros de Gorodischer que leí y la edición de Kalpa me habían parecido una eternidad, desde mi condición de nuevo fan. Pero entonces se me ocurrió algo más. Las elecciones que tras la implosión de la dictadura nos devolvieron la democracia también ocurrieron en octubre del '83. Se ve que aquella fue una época de muchos signos de admiración y de muchos por fines.

Releí Las pelucas —que es del '68— y Bajo las jubeas en flor —que es del '73— y creí entender lo siguiente. La Angélica de sus primeros libros de cuentos era una escritora en busca de su voz. Aunque ya hay allí elementos de la ciencia ficción y de lo fantástico, están filtrados a través de una narrativa barroca, implacable con el lector. La tipa sabía que era buena y te hacía laburar, y como uno se daba cuenta de que era buena, aceptaba el desafío porque valía la pena. Pero intuyo que a través de esos textos libraba una partida paralela, que excedía la intimidad esencial entre autora y lector(es). Como si en simultáneo blandiese esos cuentos para abrirse paso en una escena abarrotada de tipos, sí, pero además de los tipos de esa era, o sea —por ejemplo— Borges y Cortázar. Hablo de cuentos que parecen decir: Yo también puedo, y en efecto pueden. Juegan en esa liga olímpica, tan por encima del común de los mortales, donde se respira aire enrarecido. De haber insistido en esa línea, no dudo de que habría llegado a una final hipotética (porque la literatura es un campo democrático por antonomasia, donde las diferencias físicas no cuentan) y batido a Borges y/o a Cortázar, así como Billy Jean King venció a Bobby Riggs sobre polvo de ladrillo. (En el '73, dicho sea de paso.)

Lo asombroso es que Angélica jugó en ese nivel cuando las tenía todas en contra. Porque Borges y Cortázar se dedicaban full time a la cosa y desde que eran jovencitos —publicaron por primera vez a los 24—, y además eran solteros o independientes y no tenían hijos. En cambio ella tenía ya 40 en el '68 y 45 en el '73 y se había casado a los 20 y criaba tres pibes y lidiaba con la casa y también trabajaba afuera, a cargo de la biblioteca de una editorial médica para la cual, además, traducía. O sea que, con el resto de energía que le dejaban estas actividades, producía esos cuentos que le permitían mirar a tantos jetones a los ojos sin pestañear. Y ni siquiera vivía en París ni en la europea Buenos Aires. Vivía en Rosario, lo cual completaba su excentricidad.

Entonces pasó algo fuera de lo común. Una aparición. La de un tipo imaginario, o mejor: la de una voz. A la cual le puso nombre: Trafalgar Medrano. ¿Y quién era Trafalgar? Un viajante de comercio interestelar, rosarino hasta el caracú, que al regresar de las travesías se cruzaba con amigos en el bar Burgundy —entre los cuales se contaban tanto Angélica como su marido, Sujer Gorodischer, con quien juega al poker— y allí, mientras bebía una sucesión interminable de cafés negros y fumaba tabaco ídem (sin filtro, ojo), contaba novedades galácticas y albures de su trabajo.

Trafalgar le permitió a Angélica sustraerse al lecho de Procusto que tendía la narrativa masculina de la época —dejar de jugar al juego que las estrellas machirulas planteaban, conscientemente o no— y proponer un juego propio. Por supuesto, se trata de la misma escritora de Las pelucas y Jubeas, tan culta como Borges y Cortázar y tan talentosa como ellos. Pero la voz de Trafalgar le permitió contrabandear elementos que antes había usado con cuentagotas: lo cotidiano, el sentido del humor. Lo cual significa que recién entonces, a los 50 y monedas, consiguió romper con los mandatos familiares y literarios. (En la entrevista que figura en Casta luna, que es del '77 y por ende pre Trafalgar, recuerda que en su casa eran "bastante exquisitos" y que sólo le dejaban leer los libros que consideraban pour jeunes filles.) La mágica irrupción de Medrano le permitió ampliar el espectro, y empezar a escribir de un modo que, sin dejar de homenajear a la parte más finoli de la biblioteca —como Sófocles y Dostoievski y Racine y Góngora y Kafka— incorporó sus otras lecturas, que consumió primero a espaldas de sus padres y después se le hicieron hábito: Arlt, El Eternauta, Vonnegut, el Corto Maltés, las historietas de Skorpio.

Se puede seguir esta bifurcación en el sendero literario de Angélica hasta en términos editoriales. Las pelucas es de Sudamericana, y hasta físicamente recuerda las ediciones originales de Bestiario y Las armas secretas. Jubeas es de Ediciones de la Flor, que por aquellos tiempos publicaba a Walsh y a Lezama Lima. Pero a Trafalgar no le quedó otra que salir a la luz a través de una editorial independiente y nueva, que además duró poco, llamada El Cid. Y Kalpa Imperial tuvo que inventar un molde propio. La publicó en una variante de Minotauro que no era la central, la que difundía a Tolkien, Bradbury y Le Guin en nuestro idioma, sino una prácticamente ad hoc que inventó Marcial Souto cuando dirigía la revista que se llamaba así, como la bestia cornuda de Tebas.

Trafalgar es Gorodischer encontrando su propia voz, robando el fuego de los dioses y corriendo sin parar desde entonces, para que nadie se lo birle. Porque la voz de Trafalgar es, qué duda cabe, la de Angélica. Razón por la cual podría haber parafraseado, y muy campante, a Luis XIV y decir: Trafalgar c'est moi.

Narrar para vivir

Trafalgar es un varón argentino prototípico, producto de su época ciento por ciento. Picaflor, amiguero, muy leído pero con mucha calle (calle intergaláctica, en este caso), amante de Pugliese y lleno de vicios que hoy consideraríamos políticamente incorrectos. Hasta físicamente es de otro tiempo, algo subrayado por su pelo negro corto y aplastado y su bigote finito. (En un pasaje, el personaje Angélica le dice a Trafalgar que se parece "a Edmundo Rivero pero en buen mozo". En otro relato, durante uno de sus viajes, una mujer que ha leído demasiadas historietas terrícolas lo confunde con Mandrake, el célebre mago creado por Lee Falk.) Pero para definir con propiedad a este langa rosarino habría que volver a parafrasear, y retorcer un refrán machirulo para decir dentro de todo gran hombre imaginario hay una gran mujer real, y en este caso la gran mujer que había dentro de Trafalgar era Angélica. Lo cual genera una suerte de pre-meme de Hombre Araña en versión literaria, porque hay cuentos en los que Trafalgar charla con Angélica y, entre otras cosas, le reprocha el café que hace. Pero la identificación resulta indiscutible, porque Trafalgar cuenta sus cosas del mismo modo en que Angélica empezó a narrar a partir de entonces.

¿Y cómo es ese modo? Coloquial, cachazudo, pero a la vez lleno de altas referencias culturales, consecuencia de leer omnívoramente, desde Balzac y Cervantes a Hugo Pratt. Trafalgar tira menciones a Rousseau y Frank Lloyd Wright como quien dice que llueve. Las menciones pueden ser reales pero también inventadas, cuando se refiere a los mundos extraños que visita para vender cosas tan prosaicas como Bayaspirinas, tractores y bombitas de luz.

Por lo general, los relatos de Trafalgar son torrenciales. "Cuando empieza a contar algo así despacito y como quien no quiere la cosa —dice la Angélica personaje—, no hay quien lo pare". Pero además están llenos de digresiones. Trafalgar viene hablando del planeta Edessbuss cuando se acuerda de los diamantes de Quitiloe y eso lo lleva a contar cómo te recibe la gente cuando llegás a mundos como Eertament y Laibonis VI y Rodalinzes y recién entonces recupera el hilo de la historia que ocurre en el planeta —sepan disculpar— Gonzwaledworkamenjkaleidos, donde todos se llaman así y por eso Trafalgar los rebautiza González. Esta costumbre le vale reproches, particularmente de parte del personaje Angélica, que lo caga a pedos porque se va por las ramas. Pero ese modo aparentemente deshilvanado y errático de contar es parte del encanto de la narración, y a partir de entonces, también parte del modus operandi Gorodischer.

Kalpa Imperial procede de forma similar aunque en otro tono, porque quien narra ya no es tanguero rosarino más o menos actual sino voces que hablan desde tiempos muy distantes del nuestro. Como lo hicieron los personajes de otros escritores cuyo estímulo agradece Angélica al comienzo: Hans Christian Andersen —a quien también venero—, Tolkien y Calvino. A continuación, Gorodischer completa ese reconocimiento y confirma que abandonará el presente, mediante la inclusión como epígrafe de la cita apócrifa de un tal Trafalgar Medrano: "El siglo veinte —dice Angélica que dice el rosarino— me deprime". Menos mal que no llegó a opinar sobre el veintiuno.

Los dos volúmenes de Kalpa eligen un registro que imita la cadencia de la narración oral. Así arrancan casi todos los cuentos de los dos volúmenes del libro: "Dijo el narrador..." (La Angélica de aquellos tiempos no era de la clase de artistas que machacan con una agenda ideológica en el sentido convencional, pero aprovecho esta instancia para compartir el inicio de Kalpa: "Ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, ahora que no hay delaciones ni persecuciones ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido del corazón del Imperio, ahora que no vivimos nosotros y nuestros hijos sujetos a la ceguera del poder..." Durante el año '83 que correspondió al fin de la dictadura formal y el advenimiento de la democracia, este texto no admitía más de una interpretación.)

En Kalpa, Gorodischer adopta el talante de quien cuenta algo que, a pesar de haber ocurrido en tiempos remotos, sobrevivió porque merece ser contado, porque desafió al olvido y refiere algo relevante todavía hoy. Podríamos decir que el tema de fondo es el poder. (Así se llama el primer volumen, en efecto: La casa del poder.) En el cuento "Así es el sur", el narrador dice: "El poder consigue hacer callar a los hombres, impide que canten, que discutan, que bailen, que hablen, que peleen, que digan discursos y que compongan música". En el cuento Retrato de la Emperatriz, el narrador dice que esa monarca fue una gran monarca porque despreció el poder que tenía: "(Lo despreció) Una y otra vez y lo obligó a quedarse a las puertas del palacio, como un mendigo". Así era la Emperatriz: "Bah, el poder, decía ella y torcía el gesto, solamente el que se olvida del poder gobierna bien, decía".

Pero hay otro tema en Kalpa, tan importante como ese. Uno que se puede extender a la obra entera de Gorodischer: el tema de la importancia del acto de narrar. De las razones que explican por qué narramos desde el alba de la Historia. Y, entre ellas, de una en particular: el placer de contar una buena historia. Un deleite trascendente, porque no se agota en lo individual sino que crea comunidad.

Sí, sí, Emperatriz

Nos contamos historias porque el subtexto de cada narración a la que le prestamos atención es siempre el siguiente: "Algo va a pasar". Esa es la promesa que tácitamente formula cada cuento, novela, película, serie, obra teatral e historieta que abordamos. Una promesa tentadora, porque en el fondo todos queremos que pase algo, porque no toleramos la idea de que las cosas vayan a seguir siempre igual. Y queremos que pase algo aun cuando sabemos que ese algo puede ser malo, antes de enderezarse y volverse bueno; porque nos parece preferible sufrir un poco y corregir el rumbo y entonces pasarla mejor que al principio, que seguir girando sobre el mismo lugar como una noria. Como dice alguien en uno de los cuentos de Kalpa Imperial: de lo que se trata es de acometer las cosas tristes para volverlas alegres. Eso es exactamente lo que deseamos que pase, cuando una historia promete que algo pasará.

A partir de Trafalgar, la literatura de Gorodischer se caracterizó por el placer indisimulable con que narraba. Uno la lee y pesca al vuelo que disfrutaba como una descosida mientras escribía. Hablo de un placer contagioso, que el lector hace suyo de inmediato. El rictus por default de quienes leemos a Angélica es una sonrisa de Mona Lisa permanente, con la cual premiamos sin siquiera percibirlo el arte, el ingenio, la elegancia y el humor que trasuntan sus textos. Eso fue, por cierto, lo que me ocurrió durante estos días: reviví el placer de leer a Gorodischer y, de yapa, de reencontrarme con palabras encantadoras que no resonaban en mi mente desde el siglo pasado, como julepe y anfractuosidad y jaca y panoplia y escabel, que no obstaculizan la lectura y al mismo tiempo recuerdan que la realidad es más rica que nuestro avaro vocabulario.

(Debería ser una cosa irrenunciable, el placer. Este mundo hace lo posible por frustrarnos, le gusta despojarnos de los placeres buenos y dejarnos espejitos de colores, pero en la medida de nuestras posibilidades, hay que defender el deseo. Yo me considero afortunado. Me conseguí un laburo que me permite releer Trafalgar en pleno día y, ante la primera objeción, decir: "No molesten. ¡Estoy trabajando!")

Pero la reivindicación no se agota en el placer per se. Narrar, y elegir quiénes y como nos narran, es importante. (Vaya si lo es. Entre otras razones, esta época de mierda es una época de mierda porque permitimos que sea gente sin empatía ni imaginación la que nos cuenta. La que impone quiénes son los héroes y quiénes los villanos. La que decide titulares que ignoran deliberamente lo que ocurre en el mundo real y, así, lo confunden todo, embarrando un relato que originalmente era una pinturita.) Pero también es importante porque, además del puro placer de narrar, se narra por razones que van más allá de nuestras pueriles vidas.

Nos tocó en suerte un mundo complicado, nadie lo niega. "Los que lo dicen —escribió Gorodischer en Kalpa Imperial— son los que se sienten perpetuamente alarmados, por el trabajo o por la familia, por una mudanza o una enfermedad, por una tormenta, por un imprevisto, por todo; y entonces toman decisiones equivocadas y cuando los resultados son nefastos le echan la culpa a las complicaciones del mundo y no a su poco y defectuoso criterio... El mundo es complicado, pero no es incomprensible. Sólo hay que mirarlo detenidamente". Y es ahí donde entran a tallar los narradores. A la hora de desbrozar la realidad abrumadora y ayudar a que nos concentremos en lo esencial, a escuchar entre el ruido.

"Un contador de cuentos —dice Angélica, también en Kalpa— es algo más que un hombre que recrea episodios para placer e ilustración de los demás... Ningún contador de cuentos se inclina jamás ante el poder... Un contador de cuentos no es nada más que un hombre libre y ser un hombre libre es muy peligroso".

Kalpa Imperial termina revelando que ese imperio no es tan distante ni tan ajeno como creíamos; que aunque haya que esperar mucho y bregar aun más, ciertos deseos terminarán cumpliéndose, dejando de ser elucubración para convertirse en Historia con hache mayúscula; que el sur díscolo terminará rebelándose en serio (las mujeres de ese sur repiten un refrán que conviene tener presente: No está todo dicho); y que los melones que nos importan se acomodarán al fin, pero ojo: sólo si mantenemos la carreta en movimiento. Gorodischer hizo que uno de sus personajes dijese, en el '84: "Una mujer puede desempeñarse perfectamente bien en cualquier actividad, en los negocios, en la política, en las ciencias y en las artes aplicadas". Y Kalpa Imperial comienza con una Emperatriz —que, según el narrador, fue "más grande que todos esos versos y esas endechas y esos capítulos en los libros de historia" que le dedican— y termina con otra, que fue "casi tan sabia como la Gran Emperatriz Abderjhalda, pero mucho más alegre".

Eso es lo que hacen los grandes narradores —y Angélica Gorodischer, qué duda cabe, era uno de ellos—: tomar elementos del pasado, como los registros históricos y el arte todo y el lenguaje que recibimos como herencia, molerlos y desmenuzarlos con sus dedos y amasarlos para dar forma nueva a esa materia y cocer una vasija que, en el mejor de los casos, estará en condiciones de contener el futuro. Eso es lo que hizo Angélica conmigo, ahora lo sé. Lo que me fascinó de su literatura hace 40 años —lo que ella intuyó, lo que anunció— recién lo estoy entendiendo ahora. Todavía me pregunto si me habría aficionado al café puro y amargo y a los cigarrillos negros sin filtro —Gitanes, en las buenas épocas— de no mediar la perniciosa influencia de un tal Trafalgar Medrano.

Ya no lamento no haber conocido personalmente a Angélica Gorodischer, porque creo que su escritura permite conocer todo lo que ella quiso transmitir, sobre el mundo y sobre su propia persona, al punto de no excluir detalles enternecedores. Pocas obras literarias más llenas de café, que según ella no puede faltar en el futuro distante y tampoco en galaxias de las que nos separan años luz. Lo que sí lamento es que no se le haya cumplido uno de sus deseos. En la entrevista que incluye el libro Casta luna electrónica, dice: "Voy a tener que comunicarme con Dios Padre Todopoderoso para pedirle que me conceda una vida de, digamos 483 años, para poder escribir todo lo que quiero escribir". Deben existir pocos anhelos con los que me identifique más.

Pero no me quejo, e imagino que ella no se quejaría tampoco. Tanto a ustedes como a mí nos queda mucha Gorodischer por descubrir. Y aún más por vivir, y hacer, y escribir. Si algo sabemos los narradores, es que una historia minúscula puede terminar pero la Historia mayúscula prosigue. La autoría individual sólo tiene sentido en la medida en que se entreteje con un texto que viene escribiéndose desde el origen de los tiempos y seguirá escribiéndose hasta el fin, porque, a fin de cuentas, la literatura es un palimpsesto. Palabra digna de Gorodischer, que significa: "Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior". Escribimos —con nuestros dedos, pero también con nuestras vidas— para que aquellos que nos siguen escriban encima, corrigiéndonos y mejorándonos.

Como dice al final de Kalpa Imperial: "Para consuelo y meditación de los hombres justos y las mujeres prudentes, yo les voy a recordar a ustedes que es cierto, que tal como dice el sur caliente, verde, áspero y húmedo, no, no todo está dicho".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí