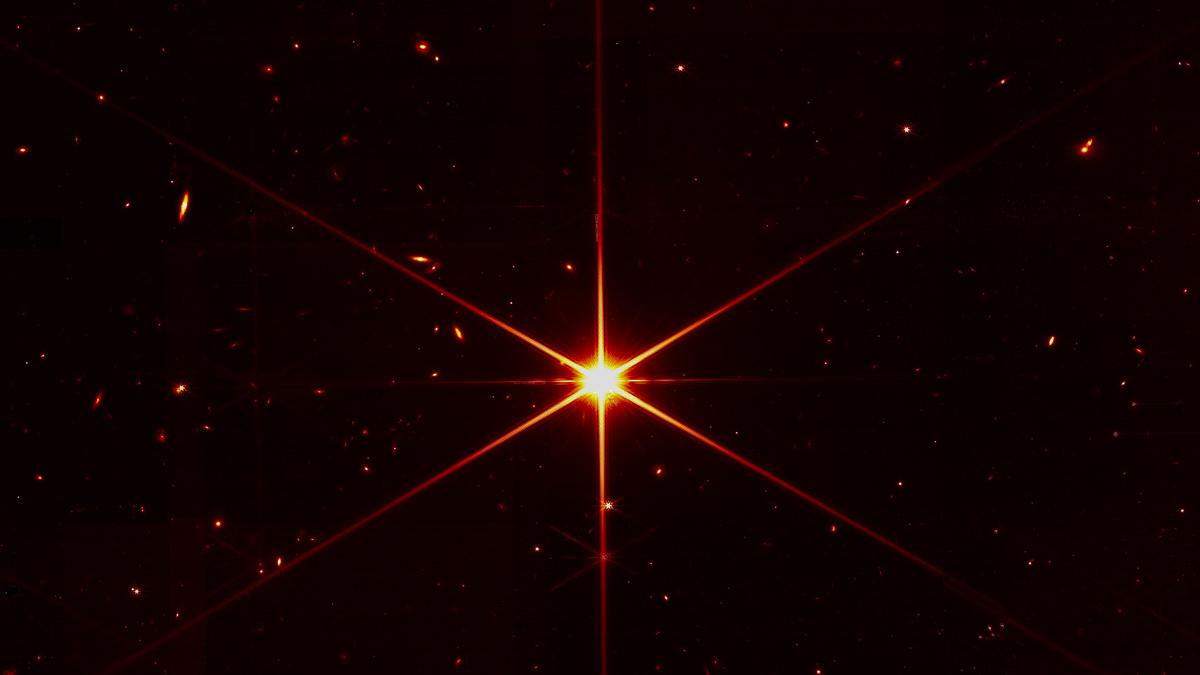

Me fascinan las imágenes que el telescopio James Webb envía a la Tierra, esas postales de la eternidad que circulan desde hace pocos días. Que las demandas de la vida cotidiana no les impidan atender a esas figuras que, a diferencia de sus dolores y preocupaciones, se ven abstractas y difusas.

Parte de mi deslumbramiento se debe a la admiración por la ciencia y la tecnología que hicieron posible el milagro. Pero esa es una porción ínfima del combo del asombro. Ante todo, lo que me enamora y deja sin palabras es la belleza de lo que, simplemente, es; del prodigio de formas, proporciones y movimientos que ocurre afuera del mundo, allá lejos — muy pero muy lejos. La tentación de antropomorfizarlo todo me empuja a comparar el universo con obras de arte. Dios —o como decidamos llamar a la energía que está por detrás de todo lo que se sucede desde el Big Bang— parecería ser una cruza entre Jackson Pollock y el Roger Dean que ilustraba las tapas de los discos clásicos de Yes. Pero por supuesto, es al revés.

Si bien la belleza es una noción relativa —lo que yo encuentro bello no tiene por qué seducirlos a ustedes— existe un territorio común, derivado de la sublimación del espectáculo de lo natural. Gran parte de lo que apreciamos en materia de forma, proporción y color lo tomamos del mundo silvestre, del modo en que el cielo, las aguas, los paisajes terrestres y la variedad de lo vivo educaron nuestra sensibilidad. Arrancando por las pinturas rupestres, con escala en (por ejemplo) Botticelli y Gauguin y arribando al cine de Terrence Malick, nuestra idea de encuadre, equilibrio e iluminación desciende de la naturaleza.

Además de asombro, lo que me inspiran las imágenes del telescopio es paz. Hasta la foto de la estrella que muere me inspira paz. Aun aplanada por las dos dimensiones y reproducida en miniatura, la inmensidad que nuestra imaginación proyecta a partir de las estampas del Webb es acojonante. Habla de un orden superior, de un proceso orgánico que se desenvuelve en el tiempo de un modo que nunca está por debajo de lo majestuoso. Y que a la vez ayuda a que nos ubiquemos, nos revaloriza. Porque si por una parte revela que somos nada —una bolsita de sangre y huesos, que así envasada dura menos que un suspiro—, recuerda en simultáneo que somos parte de esa maquinaria. Hagamos lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, eventualmente algún telescopio nos retratará desde otro punto del cosmos, como parte infinitesimal de una nebula, de un agujero negro o de un viento estelar. En este universo, una selfie galáctica no se le niega a nadie.

Y el efecto que eso produce —que me produce a mí, al menos— es de serenidad. De pocas cosas disponemos que nos concedan una perspectiva más confiable y alentadora. Esas fotos dan calma porque conectan con un fenómeno superior del que no estamos excluidos, al que pertenecemos por definición. Tiene su gracia acceder a la vida en un universo democrático, donde por el mero hecho de participar se te reconoce como parte de esa maravilla. En algún sentido, contemplar esas imágenes es vernos en el espejo. Porque nosotros somos eso también, más allá de cuestiones de escala y de la fase de la metamorfosis que atravesemos. Eso que está retratado es nuestro pasado y nuestro destino, parte de lo que Leonard Cohen llamaría el contrato de gloria que firmamos cuando asomamos desde el vientre materno y empezamos a berrear.

Somos una hebra de paja atrapada entre dos rocas de magnitud inconmensurable. Y aun así, la latitud que se le dona a nuestras voluntades —la calidad de cosas que podemos hacer con el tiempito de que disponemos, antes de disolvernos bajo la presión— es tan asombrosa como las dimensiones del universo que tenemos por domicilio.

Polvo curioso

Como comentario a las fotos del telescopio Webb, y en particular a la reacción más común que despertaron —no somos nada—, un señor que se llama Martín Hadis publicó en Twitter un hilo que quiero repasar. Parece que Hadis es egresado del MIT (Massachussetts Institute of Technology) con un Master en Ciencias y —lo que me interesa tanto o más— estudió inglés y escandinavo antiguos y religiones comparadas en Harvard. En su hilo, compara las similitudes estructurales entre dos masas que, a simple vista, no podrían parecer más diferentes: el universo casi infinito y esa cosita que transportamos entre las orejas. Los romanos la denominaron cerebrum, que significa algo así como "lo que está en lo alto de la cabeza". (Muy sensatos siempre, los romanos, a la hora de no gastarse en diferenciar sesos de cabellera. Se ahorraron bocha, renunciando a justificar a aquellos que, entre nosotros, valoran más su peinado que sus neuronas.)

Hadis sostiene que un patrón de medida que justifica la comparación entre universo y cerebro humano es la complejidad. No la dimensión, ni su duración: la complejidad. Y empieza a elaborar. Nuestro buñuelo hace gala de 100 billones de interconexiones neuronales y 100.000 millones de neuronas, lo cual —dice Hadis— lo convierte en algo "muchísimo más complejo que cualquier otra estructura conocida en el cosmos".

La única estructura comparable al cerebro humano sería la del universo. Hadis explica que así como las estrellas se amontonan en galaxias, las galaxias arman grupos —cúmulos— que se llaman superclusters. (Nuestra Vía Láctea, por ejemplo, forma parte de un country estelar que alberga otras 100.000 galaxias y se llama Laniakea, que en hawaiano significa cielos inconmensurables. Esa es una de las cosas que más valoro de la astronomía: que tenga tan claro que la distancia entre su ciencia y la poesía es casi inexistente.) Y aquí comienzan las reverberaciones. El universo observable exhibe una red de aproximadamente 100.000 millones de galaxias — cantidad similar a la de las neuronas con que deberíamos contar, whisky más o menos. El 77% del cerebro es agua, mientras que el 72% del universo es energía oscura.

Siempre según Hadis, un estudio reciente habría establecido que la memoria del cerebro humano equivale a unos 2.5 petabytes. (Medida de la que nunca había oído hablar hasta hoy, pero parece que funca así: 1 Petabyte = 1.024 Terabytes.) Mientras que otro estudio, realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia llamado Franco Vazza, arriesgó que la memoria necesaria para almacenar la complejidad del universo sería de unos 4.3 petabytes. "Esta similitud —dicen Vazza y su socio Alberto Feletti, co-autores de un estudio de 2020 llamado Comparación cuantitativa entre la red neuronal y la red cósmica— implica que el volumen de información que almacena un cerebro humano (por ejemplo, toda la experiencia de vida de una persona) podría también codificarse en la distribución de galaxias de nuestro universo".

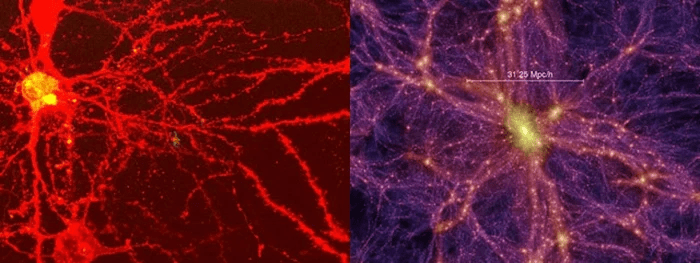

Hay otros ecos que producen vibraciones de esas que estremecen, aun cuando no las entendamos del todo. Por ejemplo, el promedio de filamentos conectados a cada nodo: entre 3,8 y 4,1 en la red cósmica, entre 4,6 y 5,4 en la corteza del cerebro. Hadis lo pone de este modo: "Cada uno de nosotros tiene en la cabeza una red neuronal de una complejidad equiparable a la estructura del universo entero". Estas ideas que suenan tan elusivas entran en foco si comparamos imágenes. Puestas una junto a la otra, un corte del tejido cerebral y una simulación de supercúmulos de galaxias parecen dos ilustraciones de un mismo objeto, dibujado por dos niñes de la misma edad. (Hace una semana nomás, mi nieto Arthur garabateaba algo similar acá en casa, por iniciativa propia.)

Todo esto no hace más que cimentar la intuición que tuvimos muchos, imagino, a lo largo de nuestras vidas: que el universo tiende a repetir patrones, a dibujar los mismos motivos, en las escalas más variadas, de las titánicas a las microscópicas. Lo cual explicaría por qué una piedra en un estanque parece imitar los anillos planetarios de Saturno y por qué la superficie del café con leche se llena de burbujitas y nubes, que evolucionan como las galaxias de las fotos del telescopio Webb.

Sobre el final de su hilo de Twitter —prometió más, estaremos atentos—, Hadis cita a Carl Sagan. El astrofísico, creador de aquella serie de divulgación de comienzos de los '80 llamada Cosmos, dice en esa cita que estamos hechos de polvo de estrellas. Además de ser una bella imagen, esta afirmación es literal ciento por ciento. "Salvo el hidrógeno y helio creados en el Big Bang —dice Hadis—, cada uno de los átomos de que estamos hechos nosotros y también la Tierra se generó en las estrellas por fusión nuclear y se esparció cuando explotaron como supernovas".

Pero Sagan añade algo más, que me interesó particularmente: "Somos la forma en que el cosmos busca conocerse a sí mismo".

El hombre del polvoriento abrigo negro

Desde que vi por primera vez This Much I Know To Be True —la segunda película que el director Andrew Dominik dedica a Nick Cave, se la pesca en la plataforma Mubi desde la semana pasada—, me la paso escuchando el álbum cuyas canciones suenan allí. Es una obra a dúo entre Cave y Warren Ellis que se llama Carnage (2021). Esta palabra significa matanza, o carnicería en el mismo, sangriento sentido. Sin embargo su música es celestial. Tal vez por eso se solapó en mi cerebrum con las fotos del telescopio, como las olas sobre la arena de la playa.

Es un bicho raro, la película. No es un documental convencional, porque apenas consagra un puñado de secuencias a aspectos laterales del quehacer de Cave (como su hobby de ceramista y su página The Red Hand Files, donde responde consultas de fans sobre cualquier tema, por esotérico que parezca) y ante todo se centra en la interpretación en vivo de las músicas de Carnage. Pero se me metió bajo la piel, el film, y ahí sigue.

Tal vez porque Cave también es un bicho raro. Alto (metro ochenta y nueve), demacrado, de traje negro y camisa blanca, dedos de la mano izquierda cargados de anillos dorados, pelo teñido como ala de cuervo —tiene 64, ya— y peinado hacia atrás, en estilo que remata una melenita demodé. Lo miro e imagino como el hijo ilegítimo de Lee Marvin y Elvira, el personaje que presentaba películas de terror en la televisión de los Estados Unidos. La clase de tipo que esperás que te reciba cuando acudís a una funeraria en busca de un servicio de calidad.

Las cerámicas que produce Cave son bellas, en el film exhibe una serie que le dedicó a Satán: dieciocho piezas que cronican la vida del ángel caído, desde el nacimiento a la muerte. Sabía que el Indio había visto la película más o menos al mismo tiempo, así que este miércoles, cuando lo visité, me apresuré a comentar lo que ya debía serle evidente: que Cave había producido, sin saberlo, una versión cerámica de Luzbelito, el personaje a quien le dedicó el álbum de Los Redondos que data del '96.

Cave es australiano. Empezó a llamar la atención en Europa con una banda llamada Birthday Party, que ofrecía los shows más salvajes del mercado. (Cuando un urso como Nick se te lanza encima desde el escenario, todo puede pasar.) Después, con los Bad Seeds, produjo algo parecido a un post-punk gótico, pero gótico a la manera del sur de los Estados Unidos. Como la escritora Flannery O'Connor, Cave sentía predilección por las imágenes bíblicas y por lo grotesco. (En términos más contemporáneos, siempre encontré afinidad entre su obra y la literatura de Cormac McCarthy.) No iré más lejos con el apunte biográfico porque volveré sobre Cave en algunas semanas, después de ver el primer documental que Dominik le consagró, One More Time With Feeling, que Mubi difundirá a partir del 6 de agosto. Lo que me interesa aquí es algo relacionado con su último período, a partir de Skeleton Tree (2016), donde la colaboración con Warren Ellis se hace más intensa y su música más electrónica e impredecible.

La grabación de Skeleton Tree estaba casi terminada cuando uno de los hijos de Cave, Arthur, por entonces de 15 años, se despeñó y mató en medio de un trip de ácido desde un acantilado de Brighton, Inglaterra. A partir de entonces, se tornó inevitable leer el álbum desde la experiencia de esa pérdida, cuando debería ser al revés: la muerte del hijo se integró delicadamente al tapiz de la mirada que Cave inauguraba en Skeleton Tree, respecto del universo y de esta vida. Él mismo explicó la evolución mediante una analogía: su perspectiva había mutado de una sensibilidad propia del Antiguo Testamento —regida por un Dios distante y por ende impiadoso— a una más afín al Nuevo Testamento, ese en el cual Dios se hace carne y descubre la ternura que le inspira hasta el más pequeño e indigno de los nuestros.

Las letras narrativas dejaron lugar a una poesía más libre, a menudo fruto de improvisaciones — es decir, de permitir que el inconsciente se exprese sin la censura de la razón. Y la forma musical se desencadenó del formato rockero, produciendo piezas a las que me sale definir como fractales, porque si a algo se parecen es a esos patrones que se repiten en todas las escalas del mundo natural; fluyen y se engarzan entre sí, es difícil —es inútil— distinguir dónde termina una y empieza la otra.

A partir de entonces, el adjetivo inescapable a la hora de definir este período de Cave es, sí, espiritual. Palabra que encontramos sospechosa, ya lo sé; basta que suene, nomás, para que la barrera de nuestros prejuicios se alce sola. Pero es lo que es: la música de un artista que, sin creer en ninguna religión organizada, tiene una mirada mística sobre el universo y el fenómeno de la vida. Porque místico no significa pelotudo: significa abierto a la posibilidad del misterio, a la existencia de razones que desbordan nuestro entendimiento. Eso inspiran las imágenes que vomita el telescopio Webb: reverencia y respeto, porque aunque se descrea de —otro antropomorfismo— la idea del Dios señor, señora o señore al mando de una consola estelar, queda a la vista que por detrás de todo esto hay una energía con inteligencia propia que sería de bien nacidos admirar.

Tal vez por eso la gente que le escribe a Cave a través de la página The Red Hand Files pasa por encima de las boludeces típicas de cualquier fandom y apunta a temas hondos. En This Much I Know To Be True, Cave lee la respuesta que le envió a un tal Billy, que dice así:

"En el fondo, todas las preguntas (que me llegan) son la misma pregunta: ¿cómo lidiar con la aparente falta de control sobre mi vida? Esta pregunta suele venir acompañada por sentimientos de traición, de rabia y resentimiento, de desesperanza. La verdad es que todos vivimos nuestras vidas peligrosamente, en un estado de riesgo, al filo de la calamidad. Descubriste que el velo que separa tu vida ordenada del caos es delgado como una hostia. Esta es la verdad más común sobre la existencia, de la cual ninguno de nosotros está exento. Llegado el momento, todos descubrimos que carecemos de control alguno sobre lo que nos ocurre. Nunca lo tuvimos. Nunca lo tendremos. Pero eso no significa que carezcamos de poder. Siempre tenemos la libertad de elegir cómo responderemos a lo que la vida nos ofrezca. Podés colapsar y ser arrastrado a lo más hondo. Podés endurecerte alrededor de tu infortunio y volverte amargo. O podés moverte hacia la oportunidad que se te presenta. La del cambio y la regeneración. Lo que siempre vas a tener a disposición es the next best action: de entre las acciones y decisiones posibles, la que sigue a la mejor. Buscala y movete hacia ella. Este es el gran acto de insubordinación hacia los caprichos que la vida proporciona a todos".

Contemplo las fotos del Webb, escucho a Cave, e intuyo que, en algún sentido, los dos materiales me hablan de lo mismo.

El cerebro mágico

El estudio de Vazza y Feletti que cita Martín Hadis subraya las "tentadoras similaridades morfológicas" entre el universo y el cerebro humano. Si así fuere, ¿cabe preguntarse si el universo es también una suerte de cerebro, que entre otras ocupaciones nos está pensando? (Así cierra aún mejor la idea de Sagan, según la cual seríamos la forma a través de la cual el cosmos busca conocerse a sí mismo.) Es una especulación de fuerte tufo borgiano, desde que al viejo le encantaban las revelaciones respecto de soñadores que se descubren soñados. Estoy cediendo aquí a mi condición de escritor adepto a lo fantástico, pero el telescopio y Hadis me la dejaron picando: ¿y si este universo es en esencia un cerebro de otro orden, donde vivimos sin noción de ser una suerte de neurona, así como los sueños que nos asaltan cada noche se desarrollan sin conciencia de ser sueños?

Tirando del piolín de esa hipótesis tan descabellada como seductora, hasta el final de 2001: una odisea del espacio se vuelve comprensible. Nunca nadie entendió ese cierre, no me jodan: ¿qué cazzo era ese bebé monumental que flotaba en el espacio y contemplaba la Tierra, con ojos bien abiertos y mirada transparente? Ni su mismo autor, Stanley Kubrick, podía explicarlo, y por eso prefería definir 2001 como "una experiencia visual que trabaja en un nivel de consciencia pre-verbal, como la música o la pintura".

Lo que está claro es que Kubrick dio con una serie de imágenes que le cerraron desde un punto de vista intuitivo, así como los versos que Cave viene improvisando desde Skeleton Tree. Cuando uno se lanza a fondo en la creación artística, termina jugándose por algo que siente que está bien, aunque no pueda explicar por qué. Hay una resonancia innegable que señala que estás en lo correcto, a pesar de que no puedas justificarlo. Estas intuiciones suelen estar limitadas a cuestiones estéticas, artísticas; pero en casos excepcionales coinciden con lo que podríamos llamar vis profética — una capacidad de ver más lejos que el común. En general se dice que el bebé de 2001 es el astronauta Bowman (Keir Dullea) que ha accedido a otro nivel de conciencia, desde el cual observa la Tierra, su planeta, a cuya humanidad podría ayudar entonces a dar otro salto evolutivo. Pero, bajo el influjo del estudio de Vazza y Feletti, también podríamos decir que ese bebé lúcido es el universo en su infancia, o un universo en su infancia; o que Bowman comprendió que su propio cerebro es un universo en sí mismo, lo cual alterará de allí en más su relación con el mundo.

Estoy jugando, lo sé. Permítanme jugar. A fin de cuentas, todo texto es un teatro de la mente, un escenario hipotético. Y en este, por culpa del telescopio Webb, me dio por exprimir las hipótesis al mango. Al menos en mi cerebro de escritor —en mi universo personal—, todo tiene que ver con todo y cada cosa, por insignificante que parezca, es signo o partícula de algo más grande y significativo. ¿O acaso no demostró la ciencia que nuestra realidad es una mamushka, que siempre cabe otra cosa dentro de la partícula que considerábamos más pequeña?

A veces creo que las intuiciones son señales que emite el cerebro para indicarnos que sabemos más de lo que creemos saber. Doy un ejemplo tonto. Toda la vida me irritó la gente que ataca un racimo de uvas aleatoriamente, picoteando aquí y allá. Yo me concentro en una de las ramitas, y cuando acabo con sus uvas la arranco antes de pasar a otra. Siempre me dije que la explicación a este comportamiento era la más simple, como manda la lógica: soy un maniático, o a lo sumo los racimos picoteados ofenden mi sentido de la belleza o de lo acabado. Pero hace ya tiempo —lo juro por mis hijas e hijos— que se me ocurrió que un racimo de uva era una relectura de la forma en que el universo, o los universos múltiples, se organizan. En ese sentido, verlo diezmado era como ver un cosmos arrasado por el Imperio de Star Wars o por el Thanos de la mitología de Marvel. Entonces di con Martin Hadis y con la imagen de los supercúmulos y comprendí que mi intuición no estaba muy errada.

Déjenme excusar mi excentricidad a través de los versos de Nick Cave en el tema Lavender Fields:

Viajo por un camino singular, horriblemente solo

Entre los campos de lavanda que se alzan bajo el cielo

La gente me pregunta cómo cambié, yo digo que es un camino singular

Y la lavanda manchó mi piel y me volvió extraño.

Aunque también podría ponerlo en los términos más descarnados que Cave expresa en Balcony Man, parafraseando a Nietzsche:

Lo que no te mata, te vuelve más loco.

Todas las odiseas terminan en casa

Hagan de cuenta de que todo lo que aventuré es una ficción, y nada más que una ficción. La idea de que el universo juega siempre con las mismas formas en todas las escalas concebibles o, si prefieren, de que cuenta siempre las mismas historias con las variables de cada caso. El eco cósmico que produciría cada cosa que hacemos o dejamos de hacer, por nimia que parezca. (Hace un rato abracé al más pequeño que volvía de la escuela y sentí que, en simultáneo, ocurría una maravilla cósmica en alguna parte. Un delirio, lo tengo claro; y al mismo tiempo, las probabilidades están de mi lado. En la mañana del sábado, antes de darle a este texto el vistazo final, leí en el diario que existe algo que se llama formación estelar embebida. Son aquellas regiones del cielo donde están naciendo estrellas.)

Muchos han intuido que existe un balance oculto, razón por la cual cuando tiramos de una hebra acá el tejido del universo se arruga allá y, lógicamente, cuando enmendamos el tejido acá también se restablece allá. (No se me escapa, por ejemplo, el dato de que mi nieto se llame igual que el hijo que Cave perdió. En este caso, las probabilidades eran infinitesimales.) Como dice Ursula K. Le Guin: "El mundo está en Equilibrio... Uno no debería cambiar nada, ni una piedrita, ni un grano de arena, hasta tener claro qué bien y qué mal derivarán de ese acto... (Toda transformación) Debe ser consecuencia de la sabiduría, y estar al servicio de la necesidad".

Me refiero, por último, a la noción de que cada uno de nosotros podría ser el equivalente de una neurona en el cerebro cósmico, y como tal una célula diseñada para hacer sinapsis — para conectar con otras y generar algo nuevo, como más vida o una idea superadora. Quizás sea un disparate todo esto, pero aun así: sería un disparate bellísimo, ¿o no?

Hay cosas, por el contrario, que pintan indiscutibles. Eso de que venimos de las estrellas y a ellas volvemos, sin importar raza ni género ni condición social. Para muchos resultará inquietante la perspectiva de que todos retornemos a brillar en el éter, más allá de nuestros actos y omisiones. Suena injusto que un tipo como Mugricio se reintegre al maravilloso baile del cielo, a pesar de todas las vidas concretas que arruinó — y seguirá arruinando si se lo permitimos (si nuestro Poder Perjudicial, como lo llama Graciana Peñafort, se lo permite). Pero al mismo tiempo, es perfecto que así sea. Porque, en primer lugar, nos recuerda que lo que está en juego es mucho más grande que nuestras nociones de justicia. Y en segundo término, porque ese ordenamiento cósmico nos libera.

Nuestros actos y omisiones ya no están condicionados por una recompensa ulterior. Da igual que seas un buen samaritano o un hijo de puta: todos volveremos a convertirnos en polvo de estrelllas, sin excepciones. Pero ahora que ya no pesan amenazas ni falsas promesas sobre nuestras cabezas, ahora que nuestros actos ya no dependen de nada que no sea la voluntad de cada uno: ¿quién en su sano juicio optaría por ser un sorete, en vez de una criatura que inspire sonrisas y amor? ¿Qué persona inteligente elegiría pasar por la vida produciendo dolor y rechazo en vez de cordialidad, iluminación, calidez? Ahora que no queda duda de que este envase no tiene repuesto, ¿quién querría ser Macri, al precio de bancarse semejante vida?

Esa es una de las cosas que admiro del Cave artista o personaje público. Que se destacó a partir de una obra oscura —memorable, sí, pero oscura de todos modos— y que al madurar eligió arrimarse a la luz y quedarse ahí, aun cuando la vida misma se le puso tenebrosa. Cave arrancó como una variante del predicador siniestro de Mitchum en La noche del cazador, ese que tenía tatuado L O V E en los nudillos de una mano y H A T E, odio, en la otra, y las ponía a luchar entre sí, para graficar las fuerzas que nos tironean. Con el tiempo Cave se transformó en la clase de predicador que sólo se interesa en uno de los términos de esa ecuación.

"Cada uno de nosotros, incluso aquellos que se resisten más al costado espiritual —le respondió Cave a una tal Sue, en The Red Hand Files—, anhela amor. Y este anhelo nos llama constantemente a su objetivo: que nos amemos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. En buena medida creo que lo hacemos, o vivimos muy cerca de esa idea... Todo lo que se requiere para moverse de la indiferencia al amor es que nuestro corazón se rompa. El corazón se rompe y el mundo explota delante nuestro como una revelación... ¿Por qué un mundo que es cruel tan a menudo insiste también en ser bello, en ser bueno? ¿Por qué es necesaria una devastación para que el mundo revele su verdadera naturaleza espiritual? Ignoro la respuesta, pero sí sé que existe una potencialidad más allá del trauma... Cada día le rezo al silencio. Le rezo a todos ellos. A todos los que no están aquí. Vuelco toda mi necesidad y mi deseo en ese vacío, y siempre llega un momento en el cual esa ausencia se vuelve potente y viva y activa una promesa. Esa promesa que se instala dentro del silencio es toda la belleza que necesito. Esa promesa, ahora, es todo el asombro que necesito. Esa promesa, ahora, es todo el Dios que necesito".

Si hay algo que Homero entendió y Kubrick retomó en 2001 al apropiarse del concepto de odisea, es que el final de la aventura humana depende sí o sí de la posibilidad de regresar a casa, se trate de Ítaca o de las estrellas. Y eso es lo que estas fotos galácticas nos proporcionaron: una imagen de la casa de la que provenimos y a la que regresaremos en su hora. "Todos estamos volviendo a casa / En apenas un rato", canta Cave en White Elephant. Varias de las canciones de Carnage retoman la imagen del reino que la tradición ubica en el cielo. ¿Acaso ha visto hombre alguno un reino más majestuoso que este de las imágenes que llegan desde arriba?

El final de la aventura está cantado. En este presente incierto, no hay nada más confiable que el universo que nos albergará siempre, que este universo que es la casa familiar de todos. Eso me reconforta. ¿Y a ustedes?

Lo que debe ocuparnos es el mientras tanto: aquello que todavía podemos ser, y hacer, hasta que llegue el turno de abrazarnos con las estrellas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí