Cuando éramos niños, nos enseñaron cómo funcionaba el mundo en términos rotundos, inequívocos: esto era bueno, esto era malo. En general se nos adoctrinó a través de historias o parábolas, donde un protagonista podía meter la pata o ser tentado, siempre y cuando recapacitase y terminase optando por lo que siempre supo que era correcto. Este esquema aplica a casi toda la narrativa occidental que mamamos durante los años tiernos: desde las fábulas de Esopo, pasando por los cuentos de los Grimm y Hans Christian Andersen y el Scrooge dickensiano y llegando a la factoría Disney. Allí hay un universo moral descripto mediante colores plenos. Todo lo que ocurre tiene sentido —hasta lo odioso es comprensible, porque nos llega psicoanalizado: la culpa de que el villano sea como es remite a su mamá o su papá, o al trauma equis— y cuando arriba el The End cada cosa ha recuperado su lugar.

En el mejor de los casos, alguna de esas historias nos hace el favor de aclarar que actuar bien no significa que nuestra decencia será recompensada por un happy ending, o que el daño sufrido será revertido o curado del todo. Es lo que sostienen muchos de los amargos cuentos de Andersen, por ejemplo, así como Grandes esperanzas de Dickens, Matar a un ruiseñor de Harper Lee y Las brujas de Dahl, donde el protagonista, que ha sido transformado en ratón por las hechiceras del título, nunca puede volver a ser niño. Pero esta honestidad brutal no cuestiona el concepto del bien y del mal. Más bien reafirma que las cosas son como son, en el final no quedan dudas respecto de quién es decente y quién malvado.

Habría que reflexionar sobre el proceso histórico que transformó los cuentos infantiles, que en sus comienzos eran una suerte de manual de supervivencia —historias terroríficas, que enseñaban a los golpes sobre los peligros que nos aguardaban en el mundo exterior, empezando por los adultos extraños— y terminaron convirtiéndose en herramientas de adoctrinamiento para acomodarnos a un mundo donde todo está definido y nuestro rol, nuestro único rol, sería el de consumidores pasivos. Por fortuna, en los últimas décadas surgieron narradores que reconectan con los orígenes de la narrativa infantil, incorporando la experiencia de los últimos siglos. Gente como Roald Dahl y Lemony Snicket —seudónimo de Daniel Handler— volvió a hacerse cargo de que los seres humanos convertimos las sociedades en una cloaca, no obstante lo cual el ingenio y la decencia ayudan a que sobrevivamos un día más o, al menos, a que no perdamos también la dignidad.

Una de las razones por las que adoro el cine de Hayao Miyazaki —el genio japonés que creó largometrajes de animación como Mi vecino Totoro (1988), El viaje de Chihiro (2001) y Ponyo (2008)—, es que nunca te facilita nada. El mundo donde transcurren sus historias está lleno de cosas inexplicables que no dejan de serlo, y sus protagonistas incurren todo el tiempo en actitudes contradictorias o irresponsables, cuya motivación no tiene por qué ser transparente. A pesar de que lo que hace entra formalmente en la categoría de lo que llamábamos "dibujos animados", el cine de Miyazaki describe un universo que se parece al nuestro —en su caos y su sinrazón, en la complejidad de sus criaturas— mucho más que el 90% de lo que hoy pasa por cine adulto. La usina creativa de Pixar fue un paso en la dirección correcta, que permitió que el cine infantil volviese a respirar después de la asfixia a que lo sometía el conservadurismo disfrazado de corrección política. Pero ni siquiera Pixar, insisto, se arrima a la estatura artística, intelectual y política de Miyazaki.

Quizás el ejemplo más acabado de su inteligencia y ambición sea La princesa Mononoke (1997), de cuyo estreno en Japón acaba de cumplirse un cuarto de siglo. (Forma parte del menú de Netflix desde hace algún tiempo, así que es de acceso relativamente fácil.) Miyazaki venía de los éxitos sucesivos de Totoro y El servicio de delivery de Kiki (1989), que establecieron algunos de los rasgos que caracterizarían su obra de allí en más: los personajes tridimensionales —empezando por los niños, claro—, las emociones reales —en Totoro, Satsuki y Mei sobrellevan la vida cotidiana en el temor de que la enfermedad de su mamá sea mortal— y la sensibilidad ante el mundo natural que es propia de la infancia, hasta que la socialización nos persuade de que todo lo que está allá afuera es valioso en la medida en que pueda ser explotado en nuestro favor. Pero Miyazaki se cansó de que definiesen sus películas como "dulces" y sanadoras o terapéuticas. En el documental que Toshiro Uratani dedicó a la concepción de Mononoke, aparece diciendo que sintió "el impulso de destruir" esa reputación. Un deseo potenciado por la creciente desesperanza que le inspiraba el mundo en general, y Japón en particular.

Hay que recordar que a comienzos de los '90 Japón vio colapsar un período de bonanza económica, entrando en recesión; que en el '95 la ciudad de Kobe sufrió un terremoto que se cobró 6.000 vidas; y que dos meses más tarde un culto terrorista lanzó aquel ataque con gas sarín en el subte de Tokio, que mató a 13 y lastimó a miles. En un comprensible estado de ofuscación, Miyazaki sintió necesidad de concebir una obra que asumiese las inquietudes del tiempo que se vivía.

El suyo nunca había sido un cine condescendiente, de esos que lo dan todo masticado para aligerar la digestión del público. (Pocos artistas parecen tener más fe en la capacidad de sus fans para tolerar el misterio y metabolizar contradicciones que Hayao Miyazaki.) Pero, de todos modos, Mononoke supuso un salto cualitativo exponencial. Con sus casi dos horas y media de duración, sus prostitutas y sus leprosos, sus decapitaciones y mutilaciones, sus dioses inescrutables y sus humanos munidos de las mejores razones para hacer las peores cosas, La princesa Mononoke fue hace 25 años algo que hoy tiene todavía más sentido: una película épica que se pregunta qué hacer cuando el mundo que conocemos cruza la barrera de un cambio sísmico que lo transformará todo.

Una plaza sin senderos

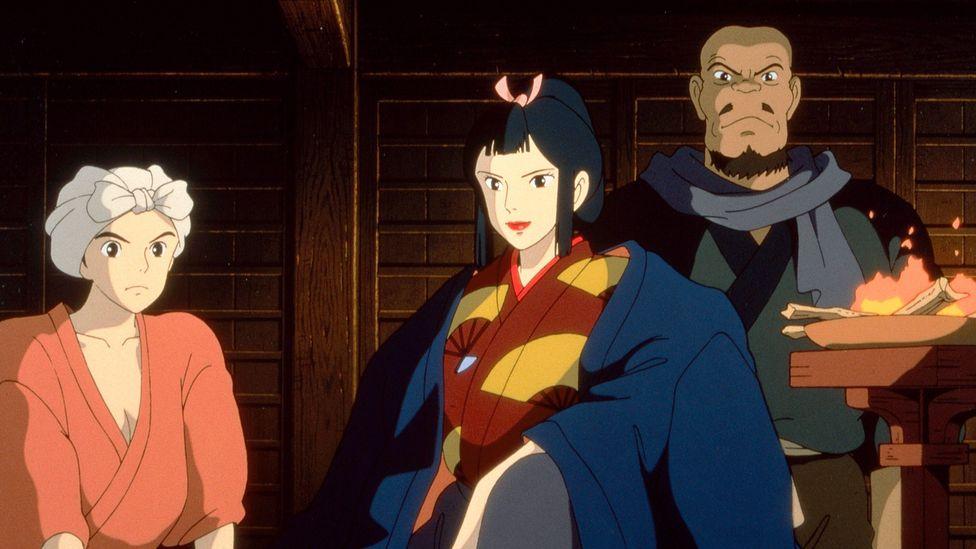

Para Mononoke, Miyazaki abandonó el mundo contemporáneo de sus películas consagratorias y se fue hacia atrás, al período histórico que en Japón se conoce como Muromachi: entre 1336 y 1573. Allí ubicó el momento simbólico en que la especie humana empezó a torcerle el brazo a la naturaleza y a imponer su voluntad. Miyazaki imagina un escenario donde las criaturas fantásticas que representaban el poder natural, a las que se consideraba dioses, circulaban aún, sin ocultarse: Shishigami, el Espíritu del Gran Bosque, que se parece a un cérvido de gran cornamenta pero con rostro vagamente humano; los gigantescos lobos blancos liderados por la diosa Moro, que defienden el monte arbolado; los jabalíes al mando del ciego Okkoto, resentidos porque los seres humanos los consideran jamones con patas y nada más. En Mononoke el avance tecnológico —encarnado en el hierro que, entre otras propiedades, permite fabricar armas de fuego— genera una cadena de hechos que termina modificándolo todo.

En el principio de todo hay una bala. Un proyectil fabricado en la fundición de la Señora Eboshi. Alrededor de esa fragua se ha creado un pueblo que acoge a los marginados de otras sociedades, empezando por las prostitutas y los leprosos. Para alimentar el fuego de esa industria, Eboshi y su gente talan el bosque sin contemplaciones. Y esa devastación produce la reacción de lobos y jabalíes que, viendo diezmado su hábitat, agreden a los humanos. Durante uno de sus ataques, Eboshi balea al dios jabalí Nago. En contacto con el metal corruptor, Nago se convierte en un demonio que, despojado de voluntad propia, enloquece y arrasa todo a su paso.

En esa embestida ciega llega a la aldea de los Emishi, uno de los pueblos originarios del Japón. Allí es detenido por las flechas del príncipe Ashitaka, quien sin embargo resulta infectado por las fuerzas malignas que se apoderaron de Nago y se manifiestan como perturbadores gusanos, a veces de color rojo sangre, a veces negros. La mujer sabia del pueblo dice que esa mancha oscura sobre el antebrazo derecho de Ashitaka se expandirá por su cuerpo y terminará matándolo, a no ser que obtenga alguna cura milagrosa en las tierras de las que proviene el dios jabalí. Convertido en paria entre los suyos, Ashitaka parte hacia el oeste. Así queda planteada la historia, en un marco que hasta aquí no desentona con la épica occidental: Ashitaka es el héroe maldito que deja el hogar en busca de una redención improbable.

Pero, a partir de entonces, Miyazaki lo complica todo. Nos despoja de puntos de apoyo, de reaseguros narrativos y morales. Para empezar, en Mononoke no hay villanos. Todos los personajes, incluyendo a aquellos que hacen las cosas más cuestionables, tienen razones atendibles, que justifican las decisiones que toman.

Nada le hubiese sido más fácil a Miyazaki que pintar a la Señora Eboshi como la malvada que arruina el mundo natural en su beneficio. (A la manera, por ejemplo, del Saruman de El señor de los anillos, que pela los bosques para producir las armas de hierro que ayudarán a Sauron en su conquista.) Pero Eboshi desarrolla una industria que eleva la calidad de vida de su pueblo, y además le permite a desclasados y marginales —las prostitutas y los leprosos que ya mencioné— ganarse la vida de una manera digna. En este sentido, Eboshi es una líder populista y además feminista, en el Japón del siglo XIV. Esto la enfrenta al poder tradicional del señor feudal Asano, que considera que todo lo que Eboshi produce debería pertenecerle y que toda la gente a la cual Eboshi empodera debería seguir vendiendo su cuerpo en el palacio y mendigando en las calles.

También sería fácil condenar a Jigo, el monje devenido mercenario que reacciona ante la pepita de oro que Ashitaka exhibe en un mercado y que a partir de entonces decide seguirlo. Nada mueve a Jigo que no sea la persecución de su beneficio personal. Y sin embargo, es quien orienta a Ashitaka, revelándole que el Espíritu del Gran Bosque podría curarlo. En algún sentido, Jigo es quien mejor entendió la forma en que funcionan las cosas en este lugar: cada uno se cuida el culo como puede y mira el mundo como a una vaca a la que hay que encontrarle ubres que exprimir. Pero eso no lo convierte en villano, a lo sumo en un pícaro que encara la vida con buen humor y con buen humor asume hasta la derrota.

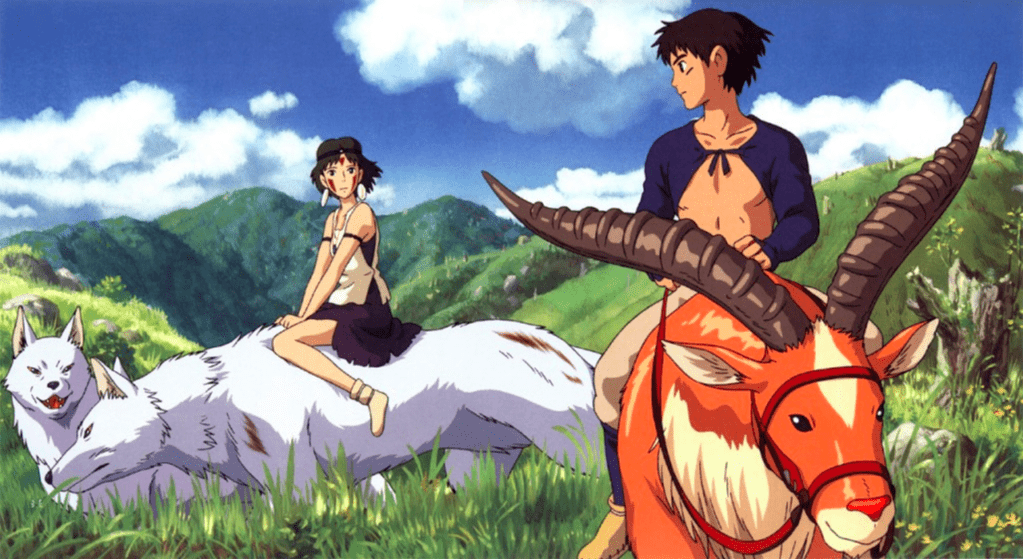

La misma complejidad se aplica a los personajes que cualquier otro creador hubiese bañado con luz más positiva. Empezando por aquel que da título al film. La primera vez que vemos a la princesa Mononoke, cuyo nombre común es San, ella está sorbiendo y escupiendo sangre de la herida de la diosa Moro, para que una bala parecida a la que hirió al jabalí Nago no la envenene del mismo modo. La San que cruza miradas con Ashitaka —quien encarna nuestro punto de vista— tiene la jeta roja de hundir el morro en la sangre de la loba. Pronto nos enteramos de que ella es humana pero fue adoptada por Moro desde bebé, al mejor estilo de Rómulo y Remo. San es la prueba viviente de que existe otra forma de relacionarnos con el mundo natural. Pero esa identificación es lo que hace que San rechace su naturaleza humana, porque para ella nosotros somos una especie que pulveriza y consume los recursos de la Tierra. Ella nos odia — y con toda la razón, para qué negarlo.

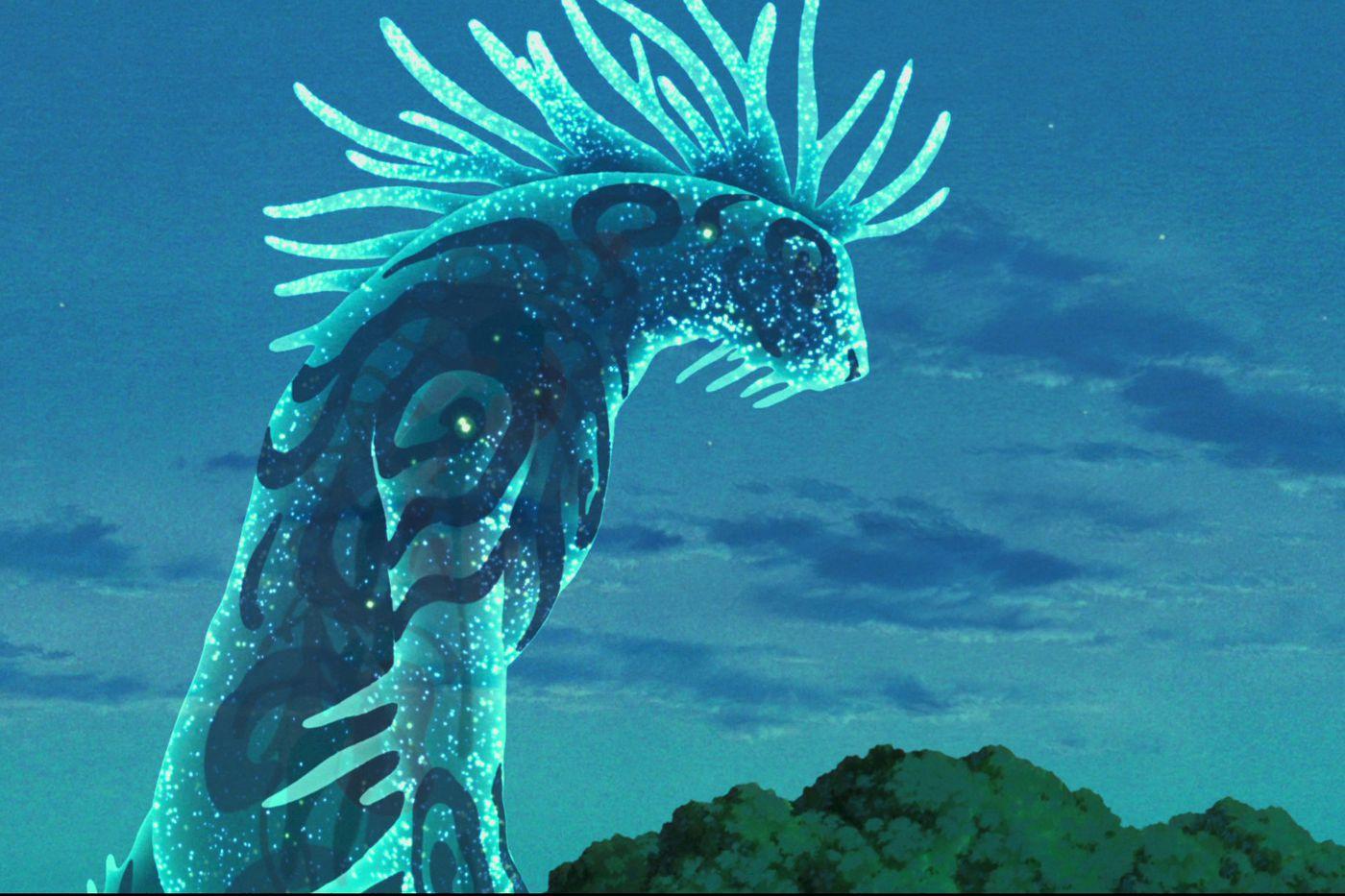

Pero la naturaleza tampoco es positividad pura. Es energía vital, y por ende no conoce de limitaciones morales. Crea y sostiene toda esa belleza que nos rodea —el bosque, las aguas, los montes, los animales—, pero también destruye y toma vidas sin vacilar. El Espíritu del Gran Bosque hace perfecto sentido dramático en la narrativa de Miyazaki. No se trata de una entidad encantadora y benévola. Aun cuando adopta la corporalidad de un ciervo —que en nuestra cultura, tanto aquí como allá, simboliza la perfección animal—, el Espíritu es un ciervo raro, mutante, pura otredad. No tranquiliza ni genera admiración: perturba, como todo aquello que escapa a nuestros cánones. Y cuando cae la tarde, peor, porque el Espíritu se transforma en una criatura gigantesca, una suerte de Godzilla traslúcido que se desplaza en silencio por el bosque: la noche viviente.

Nos sienta mal que la Señora Eboshi y Jigo conspiren contra el Espíritu, siguiendo cada uno su propia agenda: ella porque cree que así el bosque dejará de resistirse a su explotación y Jigo porque quiere llevarle la cabeza del Espíritu al Emperador, que está convencido de que ese talismán lo volverá inmortal. Pero al mismo tiempo, cuando es herido, el Espíritu arrasa con todo lo que toca —hombre, animal o espíritu, lo que produce entre los simpáticos fantasmitas llamados kodama es un genocidio— y se alza sobre el paisaje como un hongo nuclear.

Ese es el escenario donde Miyazaki nos ubica. En la inmensa mayoría de los films occidentales —e incluyo aquí los films para adultos— se nos ofrece desde el arranque una figura con la que empatizar, alguien con quien identificarnos, por quien cinchar y a quien acompañar durante la travesía. Pero aquí Ashitaka está tan confundido como nosotros. Quiere a San y respeta a la Eboshi que es líder consagrada por su gente. No busca un bando claro en el que revistar, pero tampoco encuentra forma de mediar entre fuerzas que tienen buenas razones para actuar como actúan. Y él tampoco puede considerarse un santo, ya que, desde que Nago lo contaminó, su fuerza se vuelve desproporcionada, deguella y mutila gente a lo bobo cada vez que se defiende.

La leyenda urbana dice que los japoneses construyen plazas sin senderos, para que los caminantes marquen con sus pies el trazado más sensato y recién entonces dibujar el camino oficial. Las películas de Miyazaki —y en particular Mononoke— son exactamente así. Acá no hay senderos señalizados con claridad. Nadie te va a decir quién es bueno y quién malo. Nadie te garantiza un final tranquilizador. Cada espectador debe elegir su camino y abrirse paso como pueda, si es verdad que, tal como dice, aspira a llegar al otro lado. Algo equivalente a lo que ocurre en la realidad, donde nada es tan simple ni unívoco como pretende la mayoría de nuestras ficciones.

La vida es buena, solía cantar Lou Reed, para agregar a continuación: Pero de justa no tiene nada.

La democracia (siempre) está llegando

Veinticinco años después del estreno de Mononoke, y a siglos de distancia del período Muromachi de la historia japonesa, lo que está jodido como en la película de Miyazaki no es un país o una región, sino el mundo entero.

Así como en la Grecia clásica, donde se imaginaba que los dioses intervenían en las disputas y tomaban partido por un señor u otro, el país más poderoso del mundo actual —patria original de corporaciones insaciables— parece consagrado al dios Marte. América Latina sigue siendo el territorio núbil cuyo rapto y violación se urde. Y como ocurrió durante los últimos cien años, Europa vuelve a prestar su cuerpo para los experimentos más atroces. Con la guerra Rusia-Ucrania a sus espaldas, y mientras el gobierno italiano colapsa y Boris Johnson se despide en Londres creyéndose Terminator ("Hasta la vista, baby", dijo en el Parlamento, pelotudo irresponsable till the end), los ciudadanos europeos se asan y cuestionan si el invierno será tan crudo como el verano, en cuyo caso el faltante de gas ruso se convertiría en agravante mortal.

Uno reflexiona que al menos, ante la evidencia del descontrol ecológico, ya no hará falta discutir lo obvio sino las medidas a tomar para frenarlo y revertirlo. Pero no: esta semana el New York Times informó que sólo el 16% de los votantes republicanos de los Estados Unidos cree que el cambio climático es un problema. Lo cual significa, según la matemática más rudimentaria, que el 84% de los republicanos —es decir, casi todos los seguidores de uno de los partidos mayoritarios— oscilan entre la estulticia y la insensatez.

Esta semana hubo incendios en el sureste de Inglaterra, lo cual es tan natural como lo sería que los pastizales de Ushuaia se abrasasen solos en verano. Sin embargo, los lobbistas de sectores políticos y empresas energéticas —es decir, los epígonos contemporáneos de la Señora Eboshi— presionan a los medios ingleses para que no se relacionen los hechos con sus causas, y que se reporte la cosa como algo espontáneo, estacional y en consecuencia pasajero. Todo indica que, cuando la cosa arda literalmente, las democracias de Occidente carecerán de liderazgos que estén a la altura de la emergencia.

De todos modos, ya se encuentran metidas en serios problemas. (Aunque existan tantos negadores de esta realidad como del cambio climático.) Parte de sus tribulaciones deriva de la extrema juventud del experimento democrático. Ya sé que hace milenios que hablamos del tema pero, primero, según parámetros históricos, esa medida no significa gran cosa, y segundo, sigue siendo discutible que haya existido o exista una democracia real, profunda y funcional en algún punto del planeta.

Cuando en una canción del '93 Leonard Cohen decía: "La democracia está llegando a los Estados Unidos", lo que sugería era que todavía no había arribado a esas costas. Ante lo cual se puede reaccionar de la peor manera: pero cómo, si la Constitución, y la Estatua de la Libertad, y las elecciones, y la prensa independiente, y coso. Pero billetera sigue matando galán. Y las corporaciones que mandonean al Estado como a un empleado más, sumado a la segregación y la violencia represiva en materia racial (y en breve quizás hasta en materia de géneros, gracias a la Corte Suprema de mayoría automática conservadora), más la pobreza creciente y la inflación más voraz que cualquier incendio, son síntomas de una democracia fallida. Sí, los principios son buenos, los mejores que hay en plaza — lo sabemos. Pero la maquinaria construida para llevarlos adelante funciona como el orto, porque los poderes económicos la sabotean desde adentro. Cuando le preguntaron a Gandhi respecto de la civilización occidental, el flaco dijo, con elegancia: "Sería una buena idea". Con la democracia pasa lo mismo: es una gran idea, pero que muy pocos han querido jugar a fondo.

Habrá quien objete que la democracia va en contra de nuestra naturaleza. En una entrevista del '93, Cohen le atribuyó a su amigo Irving Layton la definición de que la civilización humana es todavía esmalte de uñas. "Nuestra cultura —dijo—, todo este material tan bello, desde Mozart a Bukowski... es apenas esmalte de uñas aplicado encima de nuestras garras. Y el esmalte ha empezado a quebrarse y las garras vuelven a quedar a la vista. Los seres humanos tienen un apetito homicida muy profundo. Lo veo en mí mismo y lo veo en todos los demás", reflexionó. Y después agregó: "Reconocerlo es el primer paso en dirección a su control efectivo. Lo mejor sería no provocar ese apetito haciendo que la gente se muera de hambre, dándole una excusa para que unos devoren a otros. Lo mejor es establecer un sistema en el cual la gente obtenga un trato justo".

Eso sería lo mejor, qué duda cabe. Pero los señores que cortan el bacalao siguen sin entender cuán insensato es hambrear al pueblo y ponerlo contra la pared. Sin embargo, ojo: lo que sí entendieron mejor que nosotros es que el común de la gente no quiere lola. Quiere vivir, nomás. Los señores feudales pescaron al vuelo que —a diferencia de lo que caracteriza a quienes nos congregamos en torno a este fuego—, gran parte de la gente no se apasiona por la rosca; de hecho, odia discutir de política todo el tiempo. Lo que desea es que la realidad deje de ser acuciante, que se le permita volver a hablar de pavadas y abocarse a sus cositas, así como el aldeano medieval no pensaba en mucho más que la cosecha y el impuesto mientras esperaba que llegase el domingo, para chusmear después de misa.

Por eso las fábricas de contenidos que responden a intereses corporativos actúan como actúan. Por un lado, echan leña al fuego. Hacen que la realidad parezca todavía más acuciante, que la gente viva pendiente del minuto a minuto de la cotización del dólar y de las remarcaciones de precios que ocurren a ritmo digno de las bandas de heavy y nu metal que ama mi hijo Bruno. Y por el otro lado les venden recetas para salir de esa crisis, totalmente mentirosas y de consecuencias catastróficas, pero con una ventaja que se impone: son facilísimas de entender y ofrecen un enemigo claro. De ese modo los impulsan a creer que comprenden cómo es la cosa —que no es así, porque la realidad no es simple como el ta-te-ti sino engorrosa, oscura y estratégica como el ajedrez o el go— y les brindan la catarsis servida. Porque saben que son muchos los que, sintiéndose abrumados por la complejidad de la situación, se aferrarán a la respuesta ready made como a una balsa en medio del mar, aun al precio de cerrar los ojos y obviar que se trata de una farsa que los hundirá igualmente.

En el fondo, nuestros señores feudales desconfían de la ciudadanía y por eso la atosigan de polenta mental: para no darle tiempo a que se le despierte el hambre de pescado y de verdura, de que reconozca que podría aspirar a algo mejor. Pero nosotros, que nos preciamos de ser uno con el pueblo y de ser capaces de asimilar las contradicciones que hagan falta, no podemos cometer el mismo error de la oligarquía y menospreciar o ignorar a dos sectores sociales que, en este momento, son vulnerables en extremo: los que tienen los nervios hechos trizas por la prédica de los medios y los que no pueden parar la olla. Nos estamos arrimando peligrosamente a la tormenta perfecta, al instante en que esos dos grandes sectores, que por lo general tienen poco y nada en común, podrían ponerse de acuerdo en algo — aunque más no sea en la identificación de un chivo expiatorio. Y si eso ocurre, todos saldremos perjudicados: esos sectores y nosotros, mientras ganan los mismos de siempre. Es algo que no podemos permitir.

En la hora de la tormenta, el pueblo demanda liderazgo. Ni comentarios sobre la realidad formulados desde la tribuna, ni justificaciones diciendo que no hiciste tal cosa porque te criticaban, ni elucubraciones sobre la causalidad física del fenómeno meteorológico: ya no hay tiempo para eso. Conducción ingeniosa y reglas claras, de las que ningún jugador puede quedar eximido. (Las situaciones límite son un buen momento para poner en caja a los poderosos. En especial, cuando sería sencillo informar que la mesa de tantas familias está vacía porque existe gente que ya es rica pero abusa de su posición de fuerza. Pero para que eso ocurra hay que sintonizar con el pueblo, que espera una explicación simple que no sea mentirosa y que tiene derecho a conocer nombre y apellido de los responsables económicos de su malaria. Y subrayo: no de los mascarones de proa militares, políticos y mediáticos, como siempre ha ocurrido: de los responsables económicos, los que siempre operan en las sombras y no se despeinan, siquiera.) Hay que explicar lo que pasa y demostrar que se están tomando las decisiones adecuadas para sacarnos del atolladero. Toda otra discusión, toda otra diferencia, queda pospuesta hasta el momento en que divisemos la luz roja de la puerta que dice exit.

Que las corporaciones desconfíen del pueblo y lo traten como rebaño de ovejas no sorprende a nadie. Pero que un gobierno popular no le haga entender al pueblo de qué depende su bienestar y convoque a salir a la calle en su defensa —porque hay circunstancias en hasta los aldeanos tienen que soltar la azada, para evitar que la crecida los deje sin nada— sería un error histórico imperdonable, que nos mandará de regreso a la Edad Media o nos lanzará a un futuro parecido a Mad Max.

Los ojos y las nubes

En La princesa Mononoke, Miyazaki se hizo cargo de la densidad de la hora y del cambio de ciclo que parecía inexorable. Y el público japonés recompensó al artista que no lo menospreciaba: la película recaudó 160 millones de dólares y se convirtió en la más popular de la historia en su país, desbancando a —quien quiere oír, que oiga— E. T., de Steven Spielberg.

A pesar de lo perturbadora, de lo inclaudicable que es, Mononoke se convirtió en un clásico. Parte de la culpa la tiene su excelencia en términos puramente artísticos. Como dijo el escritor y guionista Neil Gaiman, que la adaptó a su versión en idioma inglés: "Nunca había visto nada igual... Esto es cine al nivel de David Lean, de Akira Kurosawa".

Otra explicación de su vigencia pasa por la posición que adopta ante tiempos turbulentos. Para empezar, eligiendo no ocultar ni banalizar ni edulcorar lo que ocurre. "Sé que muchos niños pueden ver el film —le dijo Miyazaki al crítico Roger Ebert—, pero no quise esconder la violencia que reside en los seres humanos". La cadena de hechos desafortunados que hilvana Mononoke produce una catástrofe natural, espejo ineludible de la hecatombe que estamos precipitando. Pero la actitud de los sobrevivientes ante lo ocurrido no es tremendista ni depresiva: es práctica, ante todo. La Señora Eboshi, que ha sido mutilada en medio del caos al cual contribuyó mientras defendía su causa, enfrenta la visión de la ciudad destruida como oportunidad de levantar una mejor. Como le dice a Ashitaka uno de los leprosos: "La vida es difícil y el mundo está maldito. Pero aún así, uno encuentra razones para seguir viviendo".

La muerte ara el territorio, y a continuación surge nueva vida. El paisaje ya no será el mismo pero creará otra belleza. En este sentido, Mononoke es tributaria de una forma distinta de encarar la existencia. No como en Occidente, donde nos consideramos el centro del universo y pensamos que todo comienza y termina con nosotros, que la vida es una batalla a todo o nada, en la que somos buenos contra malos y triunfamos o estamos fritos. Miyazaki considera que el universo es un escenario donde se suceden ciclos infinitos —cósmicos, naturales, históricos—, durante los cuales tratamos de disfrutar de aquello con lo que contamos y a cuyo ritmo nos plegamos reverentemente. Cuando hay que sembrar, se siembra. Cuando hay que ponerse a salvo de la inundación, se hace lo que haya que hacer para preservar a la familia. A veces toca asumir que un ciclo concluye y otro se inicia, contar los porotos que quedan y seguir adelante. Porque la energía de la vida es resiliente y siempre encuentra cómo canalizarse, y el espíritu humano la imita en su impulso indomable.

Durante su aventura, Ashitaka repite que necesita tener la mirada clara. En la versión en inglés, Gaiman tradujo esa idea como eyes unclouded, es decir ojos sin nubes. "Siempre me encantó esa frase", declaró el creador de Sandman a un periodista de la BBC, Stephen Kelly. "Ojos despejados de la nube de la maldad. Despejados del miedo, despejados de odio. De ese modo, podés ver aquello a lo que te enfrentás con precisión".

Para enfrentar el remezón que tenemos por delante, necesitamos una mirada despejada. De miedo y de odio, pero también de prejuicios. Algo se romperá sin duda, y perderemos mucho, y nos veremos empujados a atravesar terrenos que nadie ha hollado antes. (Como dice Cohen en Tower of Song: "Se viene un juicio que será muy poderoso. Pero podría equivocarme...".) La vida encontrará su camino y nos reinventaremos con ella, aunque tengamos que aprender a conducirnos y medrar de una manera nueva. Con un poco de suerte, entenderemos por fin que la naturaleza no es commodity sino una multiplicidad de formas de vida, con tanto derecho a prosperar como nosotros. Y cuando el nuevo ciclo se abra, agradeceremos haber llegado a verlo y nos hamacaremos a su ritmo.

Sobre el final, Ashitaka le dice a San que el Espíritu del Gran Bosque no murió del todo. "Está aquí, ahora mismo —anuncia—, tratando de decirnos algo: que para tí y para mí es tiempo de vivir". Y en los montes, el último de los kodama sacude su cabecita y produce el sonido de la buenaventura.

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí