Mientras fluía la vida, aprendí a admirar a Shakespeare por encima de cualquier otro artista del pasado. Lo cual no significa que esté en perfectas condiciones de explicar mi fascinación. Es algo que, ante todo, ocurrió, con independencia de mi voluntad. Sé —lo recordé días atrás, cuando compré una edición del mismo libro para mi hijo más pequeño— que el contacto inicial se lo debo a un volumen que perteneció a mi madre o mi tío y que quedó en la casa de mi abuela: Cuentos de Shakespeare, que los hermanos Charles y Mary Lamb publicaron en 1807 y difundían, en prosa, los argumentos de sus principales obras. Poco después, cuando no tenía más de diez u once, usé un cuadernito para escribir una adaptación de Hamlet (más que adaptación era una síntesis, eliminando aquello que entonces, en mi inconsciencia, me parecía superfluo), con la intención de interpretarla con mis amigos, en un rincón del patio de casa que, si quitabas el Eslabón de Lujo, parecía un pequeño escenario.

A esa altura ya entendía que Shakespeare era importante. Por eso ignoro si acometí la "adaptación" porque la obra me gustaba —lo más probable es que no entendiese un carajo, aunque me sedujesen el fantasma, la trama de venganza y la locura que el protagonista fingía— o porque aspiraba a que se me reconociese como un muchachito culto, que sabía separar la paja del entretenimiento del trigo de las obras trascendentes. Ya en aquel entonces, mis prejuicios derivaban del mediopelo que me moldeó, a manos de mi familia levemente gorila y de la escuela pública del país donde el peronismo estaba proscrito.

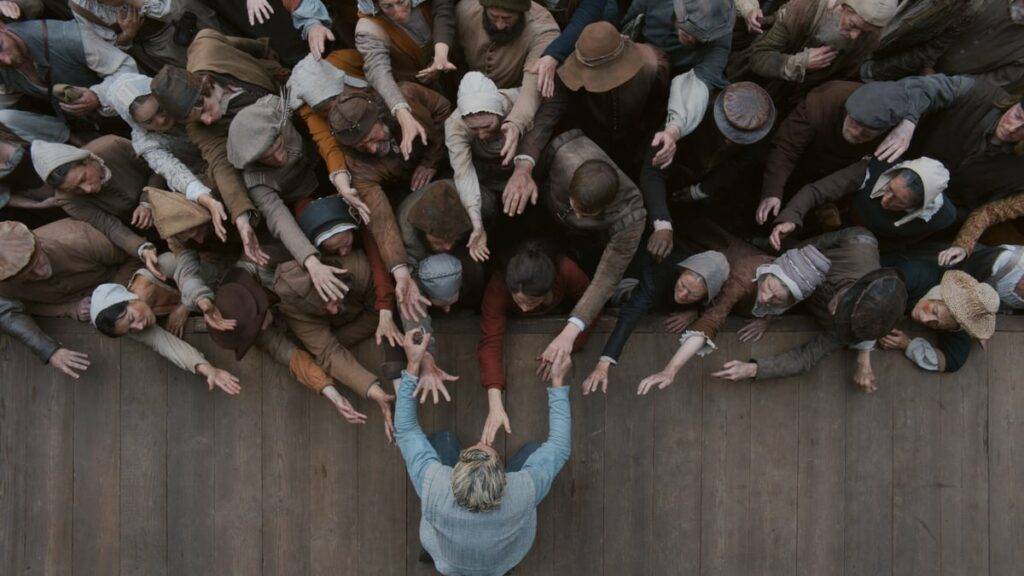

Con el tiempo comprendí que la obra de este muñeco, a quien identificamos como el non plus ultra de la profundidad (hay un ensayo que Fintan O'Toole publicó en el '24 y se llama: Shakespeare es difícil, pero la vida también), fue en su contexto histórico teatro popular. Para que su producción prosperase tenía que convocar a un público masivo, montando un mínimo de cinco o seis obras por semana. Eso fue lo que hizo, imponiéndose a las compañías que constituían su competencia y labrando una pequeña fortuna, que le permitió comprarse la mejor casa de su pueblo natal, Stratford-upon-Avon, y retirarse sin temer por su futuro. Uno lo imagina pensando versos sesudos pero, durante el proceso, el tío Will no dejaba de preguntarse también: ¿Qué clase de historia tengo que contar, para atraer a la mayor cantidad de gente posible?

A uno le cuesta asumir que las obras de Shakespeare convocaban al gran público, pero así era. Mientras reinaba el catolicismo, la iglesia acostumbró al pueblo a los largos sermones y la teatralidad de sus ceremonias. En paralelo, el sistema educativo insistía en la memorización de largos textos clásicos y en las virtudes de la retórica. Pero también hay que subrayar la revolución cultural que inspiró el protestantismo. Al oponerse al Papa, Elizabeth I acabó con la intermediación de los curas, que hasta entonces eran los únicos en condiciones de —y habilitados legalmente para— leer e interpretar la Biblia. Traducir las Escrituras del latín al inglés y ponerlas en manos del común democratizó la lectura; en cuestión de años, todo el mundo empezó a expresarse en los términos entre poéticos, rimbombantes y dramáticos que caracterizan al Antiguo Testamento — poniéndose a tiro de la propuesta estética que Shakespeare capitalizó.

El tío Will fue en simultáneo un gran artista y empresario de sí mismo. El balance entre la excelencia y la vocación irrenunciable de conectar con el pueblo. (En su ensayo Will In The World, Stephen Greenblatt dice: "Sus obras seducían a los letrados y a los incultos, a los sofisticados de la urbe y a los provincianos que acudían al teatro por primera vez".) Sin que lo advirtiese, mi temprana fascinación por Shakespeare me puso en la buena senda, desde la cual, al reconsiderar su producción en términos históricos y culturales, ya no me costó valorar a otros artistas que intentaron el equilibrio entre la ambición creadora y la sensibilidad popular. Pienso —para quedarme entre los nuestros, nomás— en Discépolo, en Oesterheld, en Leonardo Favio, en Rodolfo Walsh, en el Indio Solari.

Desde entonces le seguí los pasos por puro instinto. Como si supiese que, aunque persistiese en dejarme a la intemperie —siempre a distancia de su grandeza, como Moisés de la tierra prometida—, eventualmente me revelaría algo que justificaría la paciencia que entraña toda busca.

Recuerdo ir a la Lugones en plena dictadura, a ver un ciclo de la BBC que fue mi primera exposición a comedias como Medida a medida y Como gustéis. (De yapa, ligué un Hamlet protagonizado por Derek Jacobi que me deslumbró.) Cuando visité las Torres Gemelas, llevaba bajo el brazo una edición de sus tragedias. Todavía guardo entre sus páginas los tickets de acceso, aunque hoy las Torres tengan la misma sustancia de la que estaba hecho el padre de Hamlet durante el Primer Acto.

Ya en este siglo, asistí a una puesta del Rey Lear en el remozado Teatro del Globo, junto a mis hijas mayores. La vimos desde el patio circular donde se apiñaba el público raso —a cuyos miembros se llama groundlings, algo así como los del llano—, para terminar acodados sobre el borde del escenario, con la tragedia desarrollándose ante nuestras narices. (Mis tres hijas y yo, viendo a Lear y sus tres hijas. Hoy que tengo la edad del viejo rey, ciertas simetrías resultan inescapables.)

Durante esas décadas, y sin cesar hasta el presente, he releído las obras, visto puestas teatrales y cinematográficas y devorado estudios, con la humildad del oceanólogo que sabe que nunca accederá más que a una parte infinitesimal de la riqueza a la que se dedica. Esa no es una contraindicación, al contrario: más bien es la gracia del asunto. La conciencia de que Shakespeare resulta insondable, de que —como el raro pez abisal que es en esencia—, cuanto más te sumerjas en las honduras de su obra, más te iluminará.

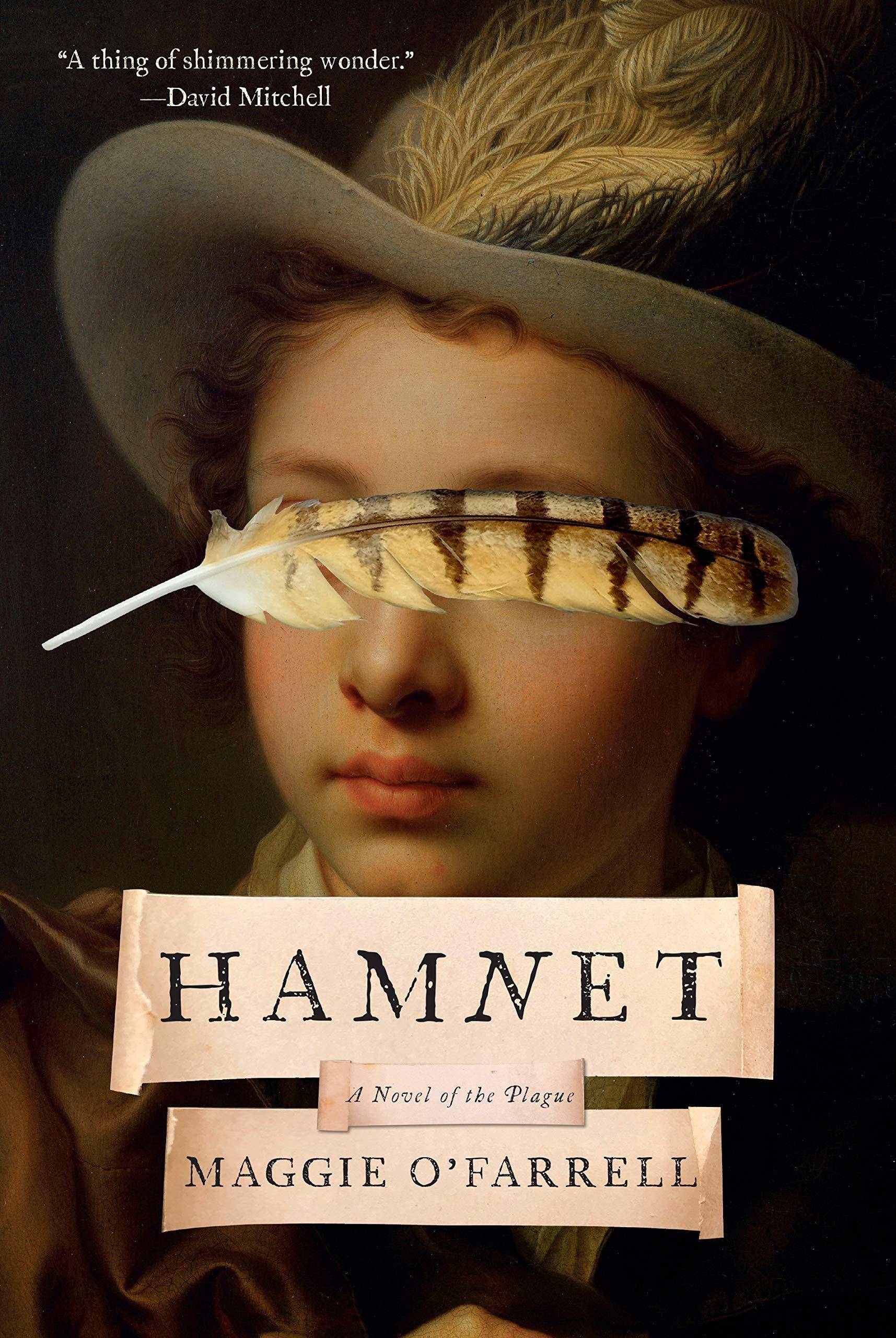

En estos días está en boca de muchos, gracias a una película de las que aspiran al Oscar. Basada en una novela de Maggie O'Farrell, Hamnet se concentra en dos circunstancias de la vida de Shakespeare sobre las que poco o nada se sabe, y a partir de las cuales O'Farrell y la directora Chloe Zhao levantaron un edificio imaginario. La primera es su matrimonio con Anne Hathaway, que le llevaba ocho años y con la que se casó cuando estaba embarazada de su primera hija, Susanne. (El relato procede a partir de la perspectiva de Anne, aquí llamada Agnes.) La segunda es la muerte de su único hijo varón, a los once años, de causas desconocidas. Se llamaba Hamnet, un nombre que por entonces, cuando todavía no estaban establecidas las grafías —el mismo Shakespeare figura en documentos con su apellido escrito de maneras diversas: Shaxpaire, Shakspere—, era sinónimo de Hamlet, personaje de una historia de venganza que constaba en libros y había sido objeto de adaptaciones teatrales. (Casi como si hoy bautizases a uno de tus hijos Sherlock, o Indiana.)

De modo predecible, la crítica cool trató a Hamnet con un respeto que no disimula cierto desdén. Como si vincular Hamlet —la obra original, cima de la dramaturgia y la literatura mundial— con algo tan elemental como los sentimientos equivaliese a banalizarla, aun tratándose de emociones tan poderosas como las que detona la muerte de un hijo. Pero a mí, que disfruté de la novela y de la película, no me molesta considerar la posibilidad de que Shakespeare haya sentido intensamente, hasta el desgarro. Hay quienes consideran la película un relato reduccionista, una explicación con tintes psicoanalíticos: Shakespeare habría escrito Hamlet como una consecuencia directa de la muerte de Hamnet. Pero nada de lo humano es así de mecánico, en materia de causalidad. ¿Quién dijo que no existiría Hamlet si Shakesperare no hubiese perdido a Hamnet? Pero al mismo tiempo sería insensato creer que la muerte de un hijo, llamado como el héroe de la obra que estrenó cinco años después, no rondó su alma durante la escritura, y que la obra resultante sería la misma de no haber sufrido lo que sufrió.

Mi amor vivirá para siempre joven

De los saltos imaginativos que dio Maggie O'Farrell para permitirse el relato, hay uno que es improbable y otro que no.

No hay nada, ni en la documentación que sobrevivió ni en los versos de Shakespeare, de lo que se derive que la relación con su esposa fue plenamente feliz. Lo más probable es que haya sido obligado a casarse cuando él tenía 18 años y ella 26, después de que quedó embarazada. (Una relación comercial preexistente entre el padre de Shakespeare y la familia de Anne puede haber colaborado con la solución diplomática.) De allí en adelante, no hay ni sonetos ni versos que puedan adjudicarse a Anne Hathaway como musa. Tampoco hay relaciones amorosas edificantes en las obras de Shakespeare. O acaban en tragedia, como Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, o terminan en pareja pero sugiriendo un futuro inquietante a partir de las incompatibilidades que la obra ya ha expuesto. Como dice Greenblatt, es sugestivo que los matrimonios mejor avenidos de la obra shakespiriana sean aquellos consumados por sus parejas más siniestras: la que constituyen Gertrudis, madre de Hamlet, con Claudio el asesino de su marido, y la que construyeron Lord y Lady Macbeth.

Shakespeare dejó Stratford alrededor de 1590, para vincularse con la escena teatral londinense primero como actor y luego como autor y empresario. Desde entonces hasta que se retiró, a sus cuarentaipico largos, sólo volvió a su pueblo de tanto en tanto. Aunque se ocupó sistemáticamente de su familia, para la cual compró la mejor casa del pueblo (conocida como New Place, a pasos del corazón de Stratford), no se conserva efusión alguna que pueda atribuirse a su amor por Anne. Tal vez haya sido difícil, por no decir imposible, que a la distancia y mediante contactos esporádicos la relación permaneciese viva y evolucionando a la par de sus protagonistas. Es verdad que Anne era lo más parecido a una mujer independiente que existía por entonces, gracias a que su padre, antes de morir, le legó casa y una dote de la que disponer por sí misma. Pero a pesar de esa circunstancia, la sintonía amorosa entre el poeta y dramaturgo y la esposa que, como la mayoría del género femenino en aquella época, no sabía leer ni escribir, suena improbable.

Poco antes de su muerte, Shakespeare concibió un testamento —ni entonces ni ahora la ley inglesa da por sentado que nuestras pertenencias corresponden a la familia que nos sobrevive—, en el cual no legó nada a nombre de Anne. Recién en una adenda, dos meses después, la mencionó para dejarle "de nuestras mejores camas, la segunda". Por eso mismo, la Agnes que Maggie O'Farrell y Chloe Zhao conjuraron en Hamnet es un bello personaje —una fuerza de la naturaleza, ferozmente interpretada por Jessie Buckley— que huele más a justicia poética que a veracidad histórica. Uno desearía pensar que Shakespeare tuvo un matrimonio a la altura de su arte, pero las parejas bien avenidas siguen siendo raras aun hoy, cuando elegimos con mayor libertad; y ni hablar de la norma en aquellos tiempos, cuando la institución era una transacción comercial y/o social. Shakespeare sugirió en uno de sus sonetos que creía en "el matrimonio de las mentes" (marriage of the minds). Dudo que haya podido consumarlo con Anne.

La otra conjetura tiene más tino. Hamlet es una obra tan atípica en el contexto de la producción que desarrolló Shakespeare hasta entonces, que habría que ser ciego para pretender que ese salto cualitativo fue ajeno a toda situación objetiva de la vida del autor. Hamlet es, a la vez, la obra más larga y compleja de toda su producción. (Usa más de seiscientas palabras que Shakespeare no había empleado nunca, entre ellas algunas nuevas para el inglés de la época — como si el lenguaje del que disponía hasta entonces no le alcanzase para decir lo que ahora necesitaba decir.)

También significó crear el papel de un joven —un príncipe— con el mismo nombre que el hijo que murió antes de madurar; ponerle voz y palabras a aquel que ya no podía hablar. Resulta impensable que alguien pueda escribir una y otra vez el apelativo de alguien amado y perdido sin reabrir la herida de la separación definitiva. Y además, a la hora de montar la obra, Shakespeare se reservó el papel del fantasma del padre de Hamlet. Lo cual significa que se las ingenió para volver a hablar con el hijo que ya no existía, aunque más no fuese en escena. Dada la inteligencia y la sensibilidad que Shakespeare pone en acto en sus obras, ¿quién que no sea un necio diría que se le escapó la potencialidad meta de lo que escribía e interpretaba? Yo apostaría lo que no tengo a que fue consciente de lo que hacía, de que le sacó hasta la última gota al juego al que el arte invitaba: la resurrección de una carne sublimada, la justicia poética.

La ficción es el tejido que los humanos creamos para contener, abrigar, embellecer y dar sentido a las limitaciones a que nos somete la vida orgánica, empezando por nuestros propios, imperfectos cuerpos. Décadas atrás escribí Kamchatka sin percibir que mi motivación más profunda, hasta entonces inconsciente, era imaginar una escena que permitiese despedirme de mi madre, algo que la vida real me había negado. ¿Cómo voy a creer, entonces, que Shakespeare no tenía claro lo que quería hacer con Hamlet, desde antes de escribir el primer verso? Hablamos de una obra en la cual mueren casi todos los protagonistas —Hamlet, Ofelia, Polonio, Gertrudis, Claudio, Rosencrantz y Guilderstern, Laertes— y que no obstante, a cuatro siglos y pico de su estreno, está más viva que yo. ¿A quién se le ocurre que este resultado puede no tener nada que ver con los deseos profundos de Shakespeare? ¿O no hablamos del hombre que a esa altura ya había escrito, en otro de sus sonetos: "Mi amor vivirá para siempre joven en mis versos"?

Su hijo Hamnet murió antes de tiempo. Pero a través de Hamlet (y de las obras que vomitó entonces en rápida sucesión, como si un canal nuevo se hubiese abierto en su alma: Otelo, El rey Lear, Macbeth), Shakespeare se sacudió encima las leyes del universo orgánico y alcanzó la inmortalidad para él y sus creaciones. El resto es silencio.

Dos arbolitos, una esperanza

A menudo se describe el arte de Shakespeare como proteico, por su capacidad de representar las subjetividades más diversas sin ser injusto con ninguna. En sus obras prima el fair play: cada personaje expresa su punto de vista con elocuencia, sea pobre o noble, hombre o mujer, héroe o villano. Al mismo tiempo, desmenuza cada circunstancia vital con una profundidad inédita, que los artistas de hoy vemos inalcanzable. Uno puede haber vivido algo intensísimo y convencerse de que accedió a una revelación, pero tarde o temprano descubre que Shakespeare estuvo allí antes y lo expresó mejor. Ese asombro está en la fuente de las campañas que durante siglos pusieron en duda su autoría. Ese provinciano que nunca llegó a la universidad y ni siquiera dominaba el latín —la lengua de las clases superiores—, no podía haber escrito cosas de tal hondura y belleza. Los verdaderos autores debían ser otros: nobles que habían optado por el anonimato, dramaturgos de mejor formación o un comité de notables.

Yo creo que las circunstancias que parecen descalificarlo son las mismas que se aproximan a explicar su grandeza. Empezando por el hecho de haber nacido en un pueblito que todavía es un pañuelo (de su casa natal a su escuela al hogar que compró con sus ganancias no hay más que trescientos o cuatrocientos metros), junto a un río lleno de cisnes y patos, en medio de una campiña que aun en invierno es de un verde enceguecedor. Que se haya sentido allí tan a gusto como en la mugre y pestilencia de Londres sería una condición de la amplitud con que imaginaba a sus criaturas.

Fue hijo de un personaje local notable, que cayó en desgracia cuando William era pibe y frustró, así, su llegada a la universidad. Las causas de su caída son inciertas: puede haberse debido a impericia como comerciante, a que bebiese en exceso, a que las autoridades desconfiasen de la sinceridad de su protestantismo (la madre de Shakespeare, Mary Arden, provenía de una insigne familia católica), a transfugadas como que vendiese lana cuando no le estaba permitido y oficiase de usurero, a las deudas que había contraído o a una combinación de todo. Lo cierto es que William tuvo cerrados los caminos que la época ofrecía para desarrollarse, en un contexto de casi nulo ascenso social; tener que mantener a mujer y tres pibes a los veintipocos tampoco aportaba a su capacidad de maniobra.

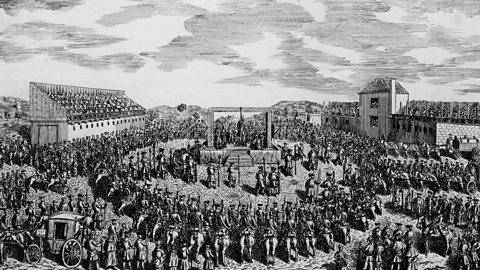

No se sabe por qué abandonó Stratford para instalarse en Londres, ni cómo se vinculó con la actividad teatral. Pero su talento y prepotencia de trabajo le permitieron brillar, a pesar de moverse en un medio poco edificante. En aquel tiempo, un actor y un marginal eran prácticamente lo mismo. El teatro era considerado un quehacer pecaminoso. Los actores podían interpretar a nobles en escena, pero si vestían esos mismos ropajes en las calles se exponían a terminar presos. Según soplase el viento político, las representaciones podían ser prohibidas, aunque más no fuese en una de las orillas del Támesis. Y los conservadores explotaban el miedo a las epidemias, al subrayar que la peste bubónica se contagiaba aun más en las aglomeraciones — por ejemplo, las que se verificaban entre los asistentes a una función teatral.

En aquel tiempo no existían más espectáculos masivos que las ejecuciones y el teatro. Shakespeare llegó a Londres en un momento de gran demanda de producción teatral, y pronto frecuentó el círculo de los autores más populares: Christopher Marlowe, Thomas Kyd, George Peele, Thomas Watson, Robert Greene. Pero sus colegas, sin duda talentosos, eran a la vez una manga de snobs —gente que había llegado a la universidad y menospreciaba a aquellos que, como Shakespeare, no habían tenido esa suerte— y unos desaforados. La mayoría murió en cuestión de pocos años, en refriegas violentas o a causa de sus excesos. En cambio Shakespeare, que socializaba pero hasta ahí, concentró su energía en la escritura, la puesta en escena de sus obras, la prosperidad de la compañía y la inversión de sus ganancias. Como escribió uno de sus primeros biógrafos, John Aubrey: "Él no se dejaba corromper" (He wouldn't be debauched). Todo indica que, antes que pasarla bomba, su principal motivación era otra. Muchas de sus obras giran en torno a caídas en desgracia que impulsan a los personajes a recuperar su dignidad, porque de ella depende la posición social y económica pero ante todo la identidad personal — porque su disolución conduce a la locura.

El teatro estalló como fenómeno cultural en tiempos isabelinos, estrenando una vía de ascenso social que hasta entonces no existía. De algún modo sació el ansia de ceremonias públicas que la proscripción de las misas católicas había creado. Las características de la empresa forzaban a sus cultores a lidiar en simultáneo con el pueblo y con la nobleza. Dentro de los confines de un teatro, ambas entidades convivían excepcionalmente: los pobres iban a disfrutar y los figurones a exhibirse y tomar contacto con el talento. Las puestas debían seducir a todos, por diversas razones. El pueblo era el que pagaba las entradas, y por eso se lo necesitaba. (Las obras de Shakespeare incluyen más guarangadas y chistes de doble sentido que una velada de teatro de revistas.) Y los nobles encarnaban la posibilidad del mecenazgo, pero también de la protección política.

Aquella era una época en la que nada debía darse por sentado. Al menor desliz, podías perder el favor de los poderosos e incluso llegar al cadalso. El Londres de esos tiempos recibía a los viajeros con el espectáculo de cabezas clavadas en picas. Cuando Shakespeare llegó para instalarse, pudo haber contemplado en Great Stone Gate el cráneo de un pariente de apellido Arden (¡como su madre!), condenado por católico y por conspirar contra la reina. Experiencias como esa moldearon su actitud ante el poder. Nunca lo atacó de frente, era demasiado inteligente para permitirse ese desliz. Pero su riqueza expresiva le permitió cultivar una apariencia de respeto que no le impidió, cuando lo consideraba necesario, burlarse del con elegancia de los poderosos y hasta justificar el impulso a la rebelión.

Con Hamlet comenzó a despegarse de la importancia que había concedido a la cuestión política. Piensen en las obras históricas con que forjó su primera fama, recreando el pasado inmediato que labró el camino de los Tudor al trono: las dedicadas a los reyes Richard (II, III) y los reyes Henry (IV, V, VI). No es que empezó a bajarle el precio: el poder era un organismo vivo del cual nadie inteligente debía desentenderse, a riesgo de su propia vida. Pero, a partir de Hamlet, pareció aceptar que existía algo más que la danza política en la que todos estamos inmersos. Nada pesa menos, en Hamlet, que la cuestión del trono de Dinamarca. El dilema del protagonista no es político, sino existencial. Hamlet es la obra mediante la cual Shakespeare se reveló como un genio de la introspección. El drama que cuenta no es lo que ocurre en Elsinore, sino en el alma de Hamlet: la verdadera acción no es externa, sino interna.

El príncipe descubre que es un hombre moderno, constreñido por un mundo medieval. En el inicio recibe un mandato concreto: vengar a su padre y, por extensión, recuperar la corona. Pero se pasa casi todo el resto de la extensa obra dando vueltas, procrastinando. La tragedia que cierra el relato no es tanto la venganza, como la admisión de Hamlet de que no ha encontrado salida al laberinto de la tradición que lo ata al poder político y la institución familiar. Cuando al fin actúa, no lo hace para liberarse definitivamente y proyectarse hacia el futuro, sino para resignarse a su destino y ser aplastado por las demandas del pasado histórico.

También es posible leer Hamlet como una reflexión sobre el tiempo exagerado, casi aporístico, que le llevó a Shakespeare procesar el dolor por la muerte de Hamnet. El tipo era un hombre de digestión lenta. No se resistió a tentaciones humanas como la de vengarse de burlas que le propinaron sus colegas; como seguían escaldándole años después, no dudó en retribuir los golpes, a pesar de que algunos de esos rivales ya estaban muertos. Del mismo modo, podría decirse que la expresión más profunda del dolor por la muerte del hijo ni siquiera forma parte de la obra que se llama como él, sino de la que estrenó (otros) cinco años después.

En su relato original —porque Shakespeare no era un inventor de tramas, que casi siempre tomaba de la historia o de narraciones consignadas en libros; fue un excelso creador de tipos o interioridades humanas—, Cordelia, hija menor de Lear, no muere al final, y el rey recupera su trono. Pero Shakespeare, a sabiendas de que desconcertaría al público familiarizado con el happy ending del relato fundante, mata a ambos en el último momento. Exhibe al rey anciano, vencido, cargando con el cuerpo de la hija más amada, y convierte así la obra en una tragedia casi intolerable. Las palabras que pronuncia entonces pueden ser leídas no como lo más elocuente, sino lo más sentido que Shakespeare haya escrito sobre la muerte de su propio hijo:

¡No, no, no hay vida!

¿Por qué tendría vida un perro, un caballo, una rata,

Mientras vos no respirás? Ya no volverás,

¡Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca!

Si bien es verdad que lo seguí mi vida entera, buscando el calor que se obtiene en la proximidad de su grandeza, entiendo que hoy necesito apegarme a Shakespeare más que nunca. Porque el tipo describió el fenómeno humano desde una capacidad empática inconmensurable, concibiendo al mundo como un escenario en el cual cada personaje, por secundario que fuese, tenía derecho a exponer su circunstancia y ser oído. Pero en estos días la humanidad corre el riesgo de volverse post-shakespiriana. Lo cual no entraña un riesgo en materia literaria o académica, sino política y existencial: la posibilidad de habitar un mundo donde nadie tiene derecho a decir nada, a excepción de los sátrapas que poseen un poder olímpico y, a la vez, la interioridad de una almeja.

La tragedia actual —si se me permite emular el fair play característico de la creación shakespiriana— no es sólo que ya casi no exista gente capaz de reflexionar como Hamlet, sino también que consintamos ser víctimas de villanos de cuya boca es imposible que salga una frase articulada o coherente. Una cosa es que te caguen paladines de la negatividad como Iago y el Edmund de Lear, y otra muy distinta que te arruinen la vida tarados como Milei y Trump, cuya impotencia como seres humanos los lleva al crimen compulsivamente, como los demás tendemos a la luz, el aire limpio y las temperaturas templadas. Lo mínimo que se le puede pedir a la existencia es la dignidad de un adversario que esté a tu altura. Y este, claramente, no es el caso. Vivir un un mundo post-shakespiriano significaría resignarnos a una existencia desprovista de cualquier tipo de elocuencia o belleza — sin progreso, virtudes ni justicia.

Aun así, no pierdo la esperanza. Las obras de Shakespeare siguen resonando de un modo u otro, y sus palabras inciden todavía sobre la realidad, aunque sea en medida modesta. Semanas atrás, el alcalde de Stratford y la escritora Maggie O'Farrell plantaron en el cementerio dos arbolitos, a cuyo pie pusieron una placa en homenaje a los mellizos Shakespeare, Hamnet y Judith, únicos de la familia cuyas tumbas se perdieron en el tiempo y la historia. En la placa consagrada a Hamnet se leen unos versos del Acto Cuarto de la obra homónima:

Está completamente muerto, señora,

Completamente muerto;

A su cabeza, un césped verde hierba,

A sus talones, una piedra.

A los pies de ese arbolito, mi hijo de once —que lloró como un perro durante Hamnet— se detuvo e hizo un largo silencio. Comprendí que eso hablaba de la interioridad que ya posee, a tan corta edad; que las simetrías suponen que a una forma debe oponérsele su inversa especular —la vida a la muerte, por ejemplo—, y que no todo estaba perdido.

Cuando niño, me enseñaron a creer en un Dios que había sido el autor de un libro donde se proclamaba omnipotente y omnisciente. Con los años aprendí a descreer de esa presunción, para volverme devoto de otro autor que no pretendía saberlo todo, pero sabía en efecto lo que había que saber sobre la especie de la cual formaba parte y a la que representó tan bien. Me refiero al Shakespeare que dijo que la vida es demasiado corta, pero que vivirla de manera indigna la convierte en una eternidad insufrible; que lo sabio es "amar a todos, confiar en unos pocos / y no hacer daño a nadie"; y que, si te descuidás, la existencia puede ser un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, pero que del mismo modo, si estás atento, podés estar a la altura de la materia de los sueños que nos constituyen.

Tal vez creer en Shakespeare sea insensato. Pero también creo que, según escribió en Como gustéis, "el tonto piensa que es sabio, mientras que el sabio sabe que es un tonto".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí