¿Existe alguien que no lamente la pérdida de un juguete querido? Porque todos —imagino— recordamos alguno que nos hizo felices pero, al mismo tiempo, seríamos incapaces de decir qué fue de él, cómo terminó, dónde fue a parar.

Mi lista sería interminable. Recuerdo a un acuanauta, flaquito, todo azul, que me habían comprado en uno de los primeros supermercados que hubo acá (se llamaba Gigante) y yo utilizaba como superhéroe porque parecía estar volando. También me acuerdo de la tonelada de soldaditos que supe tener, y entre ellos los guerreros medievales que costaban un ojo de la cara y mi vieja compraba en la Galería Boyacá cuando le daba el gusto de aprobar Inglés. Y de los autitos importados que me regalaban mis abuelos, entre los que había un montonazo de Matchbox. (A estos sé lo que les pasó: los destrozó mi hermano menor, que vino al mundo con el poder de desintegrar cuanto tocaba.) Y si bien las historietas no son juguetes en sentido estricto, conservaba algunas para procurarme el placer de releerlas infinidad de veces. Me había tomado el trabajo de desprender las aventuras de ciertos personajes —Nippur de Lagash, Dennis Martin— de las revistas ómnibus que las incluían, para encuadernarlas en volúmenes que les estaban dedicados. Hasta que mi viejo, que a este respecto era incapaz de distinguir oro de hojalata, las consideró basura y tiró sin consultarme.

¿Soy yo, o todos sentimos lo mismo respecto de nuestros juguetes perdidos: una mezcla de felicidad y nostalgia con un touch de devastación por encima, a modo de frutilla sobre la torta? Porque lo que prima es una sensación de pérdida, de algo que nos fue arrebatado sin permiso o que resignamos en un momento de poca lucidez, cuando creímos que ya estábamos grandes para esas pavadas a las que habíamos amado tanto. (La saga de Toy Story, y especialmente la tercera, creó poesía a partir de este momento agridulce. Dicen que la cuarta, que ya viene, es todavía más emotiva. Por las dudas, yo ya estoy llorando a cuenta.)

Mucha gente atraviesa hoy un estado de ánimo similar. La sensación es de confusión, un no saber bien cómo llegamos acá y qué está pasando en realidad. Teníamos algo que ya no tenemos y nunca fuimos conscientes de estar perdiendo, o a lo que no valorábamos lo suficiente para creer que sufriríamos su ausencia. El sentimiento es tan fuerte que empezamos por cuestionárnoslo: nos preguntamos si lo que perdimos era tan valioso como hoy nos parece, o si en realidad estamos idealizando lo que se fue. Pero a continuación nos planteamos si existirá alguna forma de recuperarlo.

La primera respuesta es negativa, y de un modo trágico: es imposible que recupere mi acuanauta azul, mis guerreros medievales, mis autitos importados. Se perdieron, los tiraron, se rompieron, ya no están. Lo que importa, sin embargo, es la segunda respuesta: aunque ya no pueda reencontrarme con esos juguetes, debería hacer un esfuerzo para reencontrar la felicidad que sentía cuando los tenía en mis manos. El objeto físico puede ser irrecuperable, pero el sentimiento no lo es. A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que ya no somos niños, nuestra humanidad nos demanda —porque lo necesita— sentir así otra vez, a la manera de un imperativo categórico.

¿Y por qué deberíamos hacerlo? Es simple: porque pocas veces hemos sido mejores —más parecidos a la versión ideal de nosotros mismos— que cuando jugábamos al juego amado.

Taller de escritura creativa Nostradamus

Hace algunos años se me ocurrió escribir una novela que recuperase el impulso que me decidió a ser escritor. Como tantos colegas, yo me había enamorado de los libros leyendo los clásicos de la aventura: Homero, Salgari, Verne, Melville, Dumas, los anónimos que estaban por detrás de las leyendas de Robin Hood y de la saga artúrica. Por entonces ser escritor suponía escribir esa clase de historias: peripecias que tenían lugar en otro tiempo y lugar y a menudo en otra realidad, llenas de color y de acción, durante las cuales se perseguían diversas glorias pero ninguna más esplendorosa que la que se obtiene defendiendo la dignidad de otros. Pero cuando llegué a la edad de concretar el deseo de escribir y publicar, el impulso original se había torcido. Haber caminado a través del fuego de la dictadura me forzó a concentrarme en este tiempo y este lugar, y a hacer foco en la peripecia interior. Aunque formalmente seguía vivo, necesitaba preguntarme si atravesar una circunstancia semejante no había matado en mí algo esencial. De ahí salieron El muchacho peronista y Kamchatka, por mencionar apenas dos libros.

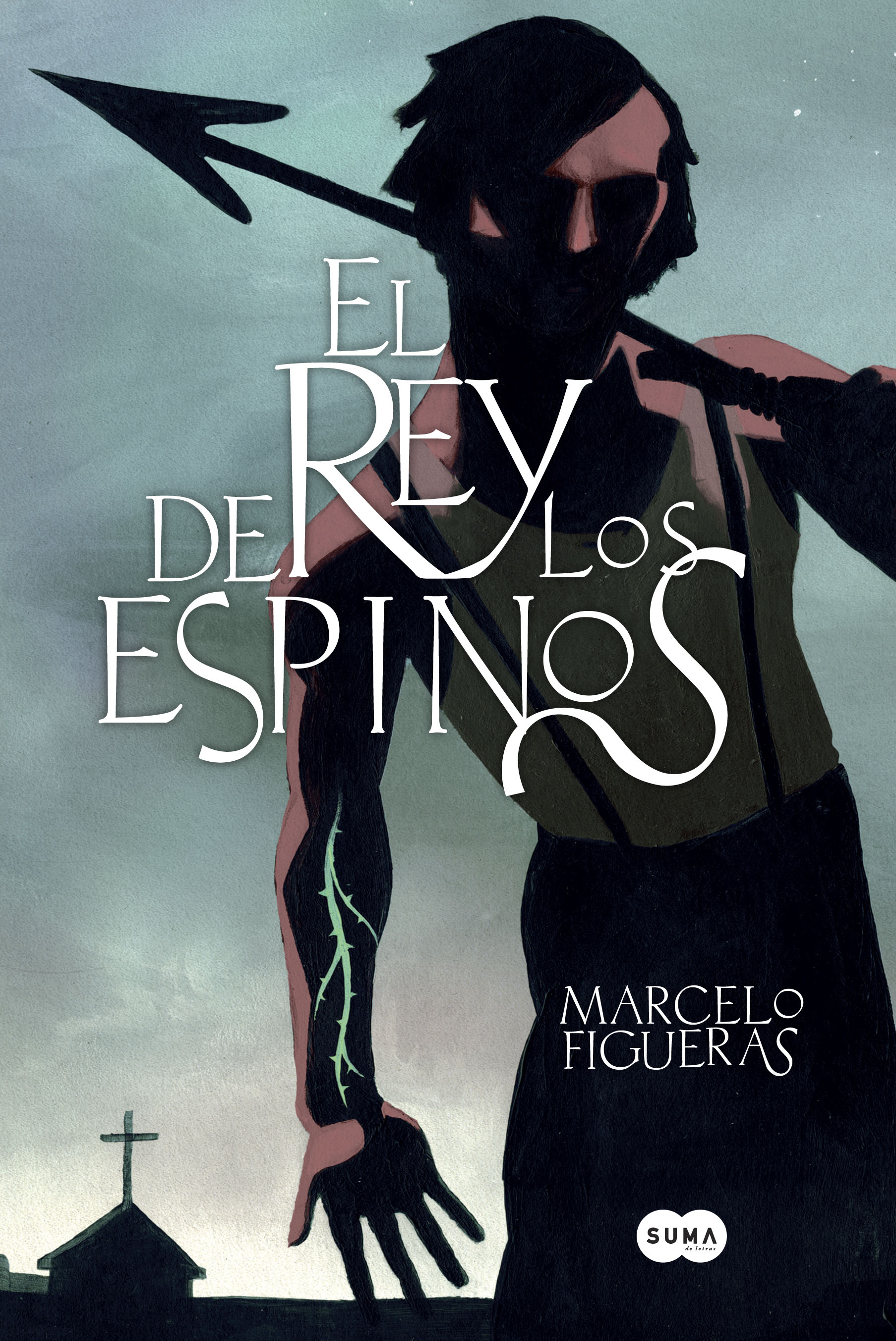

Una vez que me saqué de encima ese entripado, volví a los orígenes. Necesitaba recrear la vinculación natural entre la escritura y el juego. Y así nació El rey de los espinos, la novela en la cual creí estar dándome los gustos tan postergados: escribir una de aventuras donde mezclar tiempos, lugares exóticos y géneros (piratas, vampiros, superhéroes, ciencia ficción) sin vergüenza alguna, al contrario — entregado por completo al juego, como si tuviese nuevamente ocho o diez años. Pero claro, al mismo tiempo seguía siendo aquel que resultó marcado por una experiencia histórica con tanto de trauma. Y de la superposición entre estados que no podían ser más antagónicos —la conciencia política y la transparencia que adopta el alma cuando juega al juego que mejor juega y que más le gusta— salió una historia que aún hoy me sorprende.

Concebí el asunto en los primeros años de este siglo, desde los cuales planté la anécdota central en lo que entonces pasaba por un futuro cercano: el año 2019, ese que (mirá vos) está a punto de comenzar. La excusa que me di era clara: 2019 era el año en que transcurría Blade Runner, una de mis pelis favoritas. Desde ese eje, la historia se ramificaba: iba aun más allá en el futuro y a la vez retrocedía a la temprana Edad Media, a la Segunda Guerra del Opio en China y a los comienzos del siglo XX. Podría decir, objetivamente, que fue una novela desarrollada durante el kirchnerismo (esa época que nos devolvió, entre otras tantas cosas, la posibilidad de jugar), que además escribí en su mayoría lejos de casa, durante los años que viví en Barcelona. Y sin embargo, su trama incluye elementos que parecen escritos mañana, con la Argentina de Macri en mente.

Para empezar, la Argentina de 2019 que figura en El rey de los espinos está gobernada por Macri. (La novela fue editada en 2013.) Buena parte de lo que ocurre está digitado por un funcionario a quien se le dice Monjenegro, un mote que no le quedaría mal al Marquitos Peña que yo no había oído ni nombrar por entonces y que hoy conduce un ejército de trolls clandestinos. Su administración desata las manos de las fuerzas de seguridad, para que reprima sin temer represalias. ¿Y quiénes son sus blancos predilectos? Los jóvenes morochos, por supuesto. Entre las cosas que hace para justificar la violencia estatal figura la creación de un grupo anarquista trucho, que firma sus actos de vandalismo con una letra A metida dentro de un círculo. Pocos meses atrás, cuando fui al estreno del documental sobre Santiago Maldonado, aquellos que rompieron a pedradas las puertas de la sala —y que, oportunamente, fueron ayudados a escapar por uno que figuraba en la lista de invitados—, pintaron las paredes con ese mismo signo.

Cuando tiene que explicar por qué las cosas llegaron a ese punto, uno de sus personajes adolescentes, El Baba —en la novela hay héroes de cómic que desembarcan en el mundo real, pero sus verdaderos héroes son un puñado de pendejos marginales—, dice lo siguiente:

Este país es raro... Siempre funcionó como banco de pruebas del poder mundial. Por ejemplo, durante años fuimos gobernados por militares. Al final cayeron en el descrédito, se volvieron indefendibles. Entonces los poderosos buscaron otro modo de llegar al gobierno. Intentaron mil veces, hasta que se les dio. Por eso tenemos hoy un gobierno conservador y represivo... ¡Enemigo de los pobres! Nos gobierna una aristocracia que, aunque suene delirante, llegó al poder por el voto popular. La fuerza del dinero: tanto marketing, manejo de los medios, propaganda... Lo cierto es que convencieron a la mitad más uno de que el lobo era buen guardián de las ovejas. Mis padres entre ellos, mal que me pese. ¡Y eso que son gente educada! ...Desde que el Presidente actual ganó las elecciones, favoreció a sus amigos y produjo pobres a destajo. Para controlar las protestas, creó una policía plenipotenciada: triplicó su presupuesto, duplicó el número de efectivos y sacó decretos que eximen de responsabilidad en la represión. ...Bandas que asesinan a chicos pobres. Los acusan de actividades criminales que ni se molestan en probar. Una forma drástica de inspirar miedo, a la vez que practican el control demográfico.

¿Clarividencia, extrapolación de datos que la realidad insinuaba durante la primera década del siglo? Yo creo que, ante todo, es una muestra de que cuando uno juega a lo que lo hace feliz puede ver muy lejos.

Según mi ficción, 2019 marca el inicio de la revuelta de los pibes.

Último bondi a la juguetería

¿Y qué pasa con los juguetes metafóricos: aquellas cosas, circunstancias, gente, que dispararon nuestra imaginación y nos inspiraron, franqueándonos la entrada al coto de una felicidad intensa? ¿Cuántos de esos perdimos también, sin saber bien cómo ni por qué?

El Indio Solari escribió Juguetes perdidos a mediados de los '90, entre el grupo de canciones que terminaría formando parte del álbum Luzbelito. Ese disco significó el primer paso de Los Redonditos del Ricota hacia el futuro, un desplazamiento a través del cual pretendían desmarcarse del karma de ser "la leyenda viva del rock and roll"; después vendrían Último bondi a Finisterre (1998) y Momo Sampler (2000), la expresión más perfecta de su nueva encarnación. Por su carácter iniciático, Luzbelito es el puente entre ambas identidades. Incluye un par de canciones que representan el pasado del que se estaban despidiendo: Blues de la libertad y el medley Mariposa Pontiac / Rock del país. Habían sido concebidas en otro tiempo, en otra circunstancia, y hasta producidas de modo diferente: lo único que quedaba en pie del proyecto de grabar las viejas canciones que no habían entrado en los primeros discos, tocadas en vivo y con el acompañamiento de un grupo brasileño de brasses, La Mantiqueira. Esa iniciativa quedó trunca porque el Indio ya no le encontraba gracia al juguete del rock and roll tradicional. Las sesiones en el estudio Be Bop de Sao Paulo le habían sonado "fofas, vacías". "Nuestro espíritu no estaba ahí", me contó durante las conversaciones que forman el eje de su inminente autobiografía.

De todos modos conservaron el Blues y el medley. Que suenan raros, como una cuña del pasado en el contexto más zarpado —en materia de texturas, de sonidos y estructuras nuevas— que proponía Luzbelito. Conservarlos podía responder a una razón material: para no tirar del todo a la basura la energía y el dinero invertidos en Brasil, aferrándose a los temas que los brasses de La Mantiqueira habían realzado. Pero puede también que hubiese otra razón, tal vez inconsciente. El Blues era de los primeros temas que el Indio había escrito y hablaba de la libertad, pero no de un modo idealizado: más bien la presenta como algo turbulento y bravío, que puede llevarte puesto si no entendés cómo funciona. A pesar de que objetivamente era vieja, la canción enganchaba con el tema de Luzbelito, que es la asunción de un destino de soledad como precio de la libertad verdadera. Y al mismo tiempo la letra conecta con la canción final del disco, cuando menciona ciertos juguetes metafóricos de los '70 cuya pérdida lamenta: "(La libertad) Ha visto tanto hermano muerto / tanto amigo enloquecido / que ya no puede soportar / la pendejada de que todo es igual / siempre igual, todo igual, todo lo mismo".

En el pasado inmediato pesaba otra pérdida: la de Walter Bulacio, el chico de 17 a quien la policía impidió entrar a un concierto de Los Redondos, metió preso a pesar de que era menor y fajó al punto de precipitar su muerte. Juguetes perdidos era para él, pero ante todo para alguien más: lxs pibxs que seguían a la banda en cantidades crecientes —los Redondos proverbiales— y que, ante el desamparo en que los sumía el neoliberalismo de los '90, no encontraban otra salida que la de vivir demasiado rápido, "como borrones, así veloces". A ese piberío el Indio le decía: "Asusta un poco verte así", porque los veía "hundiendo el acelerador / atragantados por los licores". Aunque las músicas no pueden ser más distintas, hay un hilo de plata que une el Blues y Juguetes perdidos: de la desaparición de los amigos y socios de los '70, pasando por la muerte de Walter y llegando al fuego con que lxs pibxs de los '90 jugaban a diario; de la devastación por lo ya perdido al miedo por lo que aún se podía perder — demasiados compañeros de juego en zona de riesgo, por culpa de una sociedad que los empujaba a la intemperie. Estaba más que claro que la muerte acechaba, como suele ocurrir cuando impera el neoliberalismo: "Esperando allí nomás, en el camino / La bella señora está desencarnada".

El Indio les habla a esos pibes directamente: expresa la admiración que le inspira la osadía con la que viven ("Vas a robarle el gorro al diablo"), admite que quizás esperen demasiado de él ("Yo sé que no puedo darte / algo más que un par de promesas") y los llama a agitar al unísono banderas que expresen todos sus colores, en pos de una aspiración más grande que sus vidas individuales: "Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. ¡Por primera vez —los alienta— vas a robar algo más que puta guita!" La intención de aquel que arenga es loable, pero también alberga un deseo personal: sin esxs pibxs ya no habría (¡otra vez!) con quien jugar, porque son ellos y nadie nadie más los que están "soplando brasas en tu corazón" — manteniendo vivo el fuego indispensable para sobrevivir la larga noche.

Me consta que el Indio se relaciona con esta canción de manera pudorosa. Para el concierto de Olavarría, sobre el que sobrevolaba la posibilidad de que fuese una despedida, decidió no incluirla. Suele ser muy sensible a los deseos de la gente, trata siempre de darle lo que quiere. (Por eso, y por ninguna otra razón, seguía cerrando sus shows con Ji ji ji.) Pero en esta oportunidad no quiso convertir una canción que sabe entrañable en un gesto demagógico. Puede también que haya intuído que, de interpretarla en ese contexto, la emoción habría sido demasiada tanto abajo como arriba del escenario. Despedirse de esos shows supone la pérdida de un juguete con el que millones disfrutamos durante mucho tiempo, y esta no era —no es— una canción para quebrarse sino para alzar banderas y empujar en pos de algo mejor.

Aunque su letra no llamase expresamente a la esperanza ("Cuando la noche es más oscura / Se viene el día en tu corazón"), la música lo haría por sí misma.

La chispa del tema fueron esos tambores. Juguetes perdidos es una canción que invita a marchar.

Juguetes reencontrados

Los últimos tres años habrían sido una lágrima, de no ser porque el destino me devolvió dos juguetes que creía irrecuperables. El primero fue el contacto intensivo con la obra del Indio, que me había apuntalado durante el cruce del desierto que significaron los '80 y '90 —muy pocos artistas tienen el poder de ir narrando y dotando de sentido a tu vida en tiempo real— y de la que me había desacoplado con la separación de Los Redondos. Debo haber pensado entonces que, así como el Indio había entrado en otra etapa de su carrera, yo había emprendido un camino divergente; y aunque había disfrutado de las canciones solistas que me llegaban a través de la radio (¿quién que esté vivo de verdad puede no conmoverse ante El tesoro de los inocentes?), ya no formaba parte de mi rollo. No saben cuán feliz estoy de haberme equivocado. Reencontrarme con su obra más reciente fue como descubrir piezas faltantes de mi propia vida. Estos años que llevamos trabajando en su autobiografía —que espero vea la luz en 2019, como tantos otros deseos— forman parte de lo más apasionante que tuve la suerte de experimentar.

El otro juguete fue el periodismo, del que creía haberme desprendido voluntariamente y de manera definitiva. Estaba más que contento con la posibilidad de dedicarme por entero a la ficción, podría seguir haciendo solo eso para siempre. Pero claro: entonces ocurrió Macri. (¡El mismo Macri de mi novela de 2013!) Y la ficción ya no me alcanzó, necesité intervenir en la realidad de modo más rotundo. No toleraba entonces —y ahora, aún menos— la rapiña diaria de aquellos que nos gobiernan y nos despojan de todos los juguetes, los literales y los metafóricos. Ya no podremos jugar más con Santiago Maldonado, con el Rafa Nahuel. ¿Habrá conocido algo parecido a un juguete la nena de 11 años que murió esta semana en un taller clandestino de la Capital? Cuando le decís la palabra juguete a lxs pibxs del 48 % que vive debajo de la línea de pobreza, ¿en qué pensarán? ¿En un yo-yo, en un pancho o se les quedará la cabeza en blanco?

Por eso mismo, cuando Horacio Verbitsky me anunció el lanzamiento de El Cohete A La Luna le dije que contase conmigo para todo servicio. Una semana más tarde me ofreció convertirme en editor y sentí que me habían entregado las llaves de la juguetería. No me animaría a tanto como decir que lo que hago acá —cosas como este texto— son periodismo, pero lo que cuenta para mí es la oportunidad de ser útil a otros que sí hacen periodismo del mejor en este lugar. Por eso, ahora que El Cohete cumple un año, lo siento como una ocasión que amerita torta y vela literales.

La vida no es justa pero es bella, dice una canción de Lou Reed. Y yo puedo dar testimonio. El Indio Solari y Horacio Verbitsky son los únicos tipos vivos de este país a los cuales, más allá de la diferencia entre sus artes, podría decir que admiro de verdad. Que me hayan honrado con su confianza es lo más parecido a una medalla que me animo a cargar. Nosotros los del campo popular somos muy de abarajar insultos y descalificaciones y convertirlos en banderas. Por eso me gusta pensar que lo que explica que estos señores me hayan convocado es, simplemente, la noción de que algo habré hecho.

El impulso de jugar es tan viejo como la especie. Se han encontrado muñecas y animalitos que provienen de Sumeria en el 2.600 A.C:; barriletes de la China del 1.000 A.C.; yo-yós de la Grecia del 500 A.C. Los juguetes pueden iluminar o condicionar socialmente, pero más allá de su función puntual conectan con una parte del espíritu humano que no deberíamos confinar a la infancia. En el juego aparece por vez primera, a través de la imaginación, un horizonte prospectivo: un primer reflejo propio en un espejo virtual, que nos enamora y sobre el que proyectamos nuestra existencia. Olvidar esa dimensión —o perder los juguetes que nos ayudan a ponerla en acto— puede ser un gran error, porque nos enajena de nuestra identidad profunda. El juego amado en la infancia es la clave musical que explica la partitura de nuestra vida: nunca somos más quienes deberíamos ser que cuando jugamos a aquello que nos hace vibrar. Por eso es vital reencontrarse ahora, por más adultos que seamos, con la actividad, el dispositivo o los compañeros que permitan reinventar —¡aunque más no sea de tanto en tanto!— aquella plenitud a la que no deberíamos haber renunciado.

Y juguemos en el bosque, a que el (g)lobo no está más.

Adelante, hijos —o niños, en tanto enfants— de la Patria. Le jour de gloire todavía no ha arrivée, pero está cerca.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí