Cuando mis padres desaparecieron, en abril de 1977, mi abuelo paterno, Carlos Alberto Axat –un moderado abogado civilista– hizo su primer hábeas corpus ante el Juzgado Federal Electoral de la provincia de Buenos Aires. El entonces juez, teniente coronel doctor Héctor Gustavo de la Serna Quevedo, lo recibió en su despacho y le preguntó qué estudiaba su hijo. La respuesta fue “Filosofía” y derivó en una arenga entusiasta del magistrado sobre los problemas épicos y filosóficos acerca del trigo y la cizaña. Mi abuelo, desesperado, que sólo estaba ahí para pedir por el paradero de su hijo y de su nuera, tuvo que soportar que el señor juez terminara con su clase seudoerudita para implorar un resultado efectivo. Cuando regresó al juzgado, a los pocos días, encontró el rechazo del hábeas corpus y las costas al vencido. Yo por entonces tenía pocos meses. La anécdota me la contó cuando ingresé en la Facultad de Derecho en 1994. En ella estaba contenida su frustración en la Justicia y en una profesión que ejerció libremente durante setenta años. Me estaba diciendo: “Elegí bien, que no te pase lo que a mí”. Mi abuelo murió en 1995.

***

Héctor Gustavo de la Serna Quevedo nació en 1926 en Catamarca. Hijo de un militar de alto rango y primo del Che Guevara, huérfano desde los ocho años, hizo la carrera militar hasta que fue dado de baja por ser parte de la intentona de alzamientos anteriores a 1955. Recibido de abogado a los cuarenta años, fue designado por Juan Carlos Onganía como interventor del Servicio Penitenciario y, más tarde, por la dictadura cívico-militar como juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 1983.

De la Serna fue conocido no sólo por ser el juez preferido de Jimmy Smart –le daba cobertura judicial a secuestros y desapariciones, para luego rechazar hábeas corpus y gozar de imponer costas a familiares de esos desaparecidos– sino que fue y sigue siendo conocido por uno de los hechos más graves contra la cultura de este país. A eso de las nueve y media de la mañana, el 7 de diciembre de 1978, los depósitos del Centro Editor de América Latina (CEAL) en Avellaneda fueron allanados y clausurados bajo la acusación de infringir la ley 20.840. Por entonces, el valiente editor Boris Spivacow, junto con su abogado, se atrevieron a dirigirse hasta el despacho de de la Serna para evitar el atropello. Pero allí, atónitos, recibieron una filípica sobre “filología de la disgregación social”, fundamento que se materializó en el decomiso del 30 de agosto de 1980. Ese día, en un terreno baldío de Sarandí, un millón y medio de libros ardieron frente a la mirada del juez.

El acta judicial que ordena la quema, firmada y sellada por de la Serna, ha sido rescatada no hace mucho, gracias al trabajo de archivo del grupo La Grieta de La Plata, encabezado –esta vez– por Gabriela Pesclevi, especialista en libros prohibidos y censura durante la última dictadura militar (autora de Libros que muerden). Como diría Walter Benjamin, el documento judicial (el expediente) representa toda una pieza de la barbarie que, a su vez, expone la negación-destrucción cultural de la dictadura hacia determinados libros, entre los que figuraban Marx, Lenin, Mao, Sartre, Perón, Cortázar y García Márquez, pero especialmente libros infantiles como los de Elsa Bornemann o María Elena Walsh.

Poco después, Alejo Moñino, vecino de Sarandí, junto a una de las testigos directas, Amanda Toubes, continuaron la tarea de Pesclevi y realizaron una exposición a partir de fotos conservadas del día de la quema. Hoy Moñino está embarcado en un documental y el relato de Amanda sobre aquel día es verdaderamente sobrecogedor. Una escena del famoso libro de Ray Bradbury. Un capítulo de la dictadura del que todavía faltan piezas, y sobre el que –tranquilamente– la Justicia podría abrir una nueva investigación que determine no sólo la materialidad, sino a los autores y partícipes de este crimen de lesa humanidad contra el sistema cultural.

***

Por lo pronto, la investigación sobre lo ocurrido me llevó a otros lugares interesantes. Si uno googlea “Héctor Gustavo de la Serna”, lo primero que encuentra es el típico homenaje que el diario El Día de La Plata hace a los personajes de su ciudad, en los que nunca se distingue al héroe del villano. De allí que el desapercibido fallecimiento de de la Serna, ocurrido el 8 de mayo de 2012, mereció un montaje-recordatorio donde aparece como “poeta, docente y filósofo” y nada se dice sobre su nefasto rol de juez.

Lo que a mí me despertó curiosidad del recordatorio del diario no fue el lavado de una historia, sino la introducción de la siguiente palabra: “poeta”. ¿Cómo compatibilizar la quema de libros con la poesía? ¿Cuál es el lugar del juez verdugo y cuál el de la poesía frente al mal? La poesía y el Derecho son dos lugares que me obsesionan, y de la Serna no sólo había rechazado el hábeas corpus de mis padres, sino que, además, se decía abogado y poeta. Si la pieza judicial firmada por de la Serna, que ordenaba la quema de un millón y medio de libros, se trata de una pieza arqueológica que refleja todo el lugar de la barbarie cultural argentina, entonces hallar el libro de poesía firmado por ese mismo autor representaba el fin de la palabra (poética) o el lugar donde la maldad y la ignorancia coincidían.

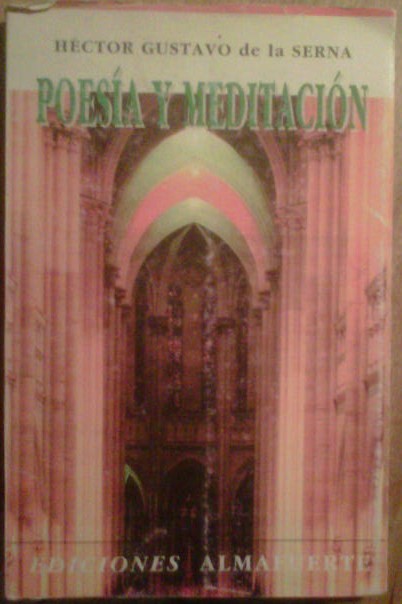

Como detective literario, salí en su búsqueda. Indagué en catálogos de Internet, donde no figuraba; recorrí librerías de viejo y consulté en bibliotecas de La Plata. Hasta que, un día, encontré un único ejemplar de Poesía y Meditación, Ediciones Almafuerte (1996). La tapa lleva una imagen de la bóveda de la catedral platense, por lo que ya se aprecia un tono cruzado y, en la solapa, la siguiente caracterización: “Crítico preocupado por las ideas disolventes en que se ha encarnado la sociedad”. La serie de versos son de una lírica confesional trillada, hálito meditabundo de burócrata jubilado que se paga una edición para despuntar culpas y rendir cuentas con los fantasmas que lo persiguen y ante los que se justifica. Basten este puñado de palabras que reflejan al resto:

“¿Quién conociera el peso de la historia/ y su incidencia en el vivir futuro?/ Con su irrumpir en varias direcciones/ con tanto polvo sedimentando el alma,/ con tanta pena crucificando al hombre/ en inseguridad sin concesiones,/ ¡quién pudiera desentrañar la suerte del angustiado permanentemente!/ Un profundo arcano señorea el mundo/ y el torrente de tiempo, vida y muerte/ en medio de nuestro acaecer fecundo/ se repite absurdo, obstinadamente.../ escribir y borrar acto seguido/ en el cuaderno de sufrir y el llanto/ sin reparar en el que sufre tanto...”.

Alguna vez me detuve en la poesía del latinista Carlos Alberto Disandro. También me obsesiona dar, algún día, con el inhallable libro de poesía firmado por Eduardo Emilio Massera en su juventud, plagio directo de Juan Ramón Giménez, que su biógrafo Claudio Uriarte se cansó de buscar.

El libro de poemas del ex juez de la Serna forma parte de estas inquietudes. La paradoja consistía en rescatar del olvido el libro de un quemador de libros. ¿Quién quemaría estos libros, aun cuando estén manchados de sangre o lejos estén de la poesía? Cuando mi abuelo me contó la anécdota de su frustración ante el juez de la Serna, entonces decidí lo que quería hacer de mi vida.

*El autor es escritor y abogado.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí