En momentos complicados, buscamos refugio en lugares del alma donde nos sentimos a salvo. La forma de esos santuarios es diversa como las personas, tan distinta como lo somos los individuos. Cuando los trances pintan bravos se puede recurrir, por ejemplo, a la compañía de gente específica, de carne y hueso, cuyo abrazo y cuya oreja —contamos con ello— están siempre a disposición. Podemos recurrir también a ciertos recuerdos, la memoria de un tiempo feliz es buen sustento siempre. Y del mismo modo se puede recurrir a obras de arte: canciones, películas, libros, que consuelan o inspiran o renuevan la esperanza.

Lo habrán advertido: cada uno de esos recursos supone, por definición, un retorno al pasado. Ante aquello del presente o del futuro inminente que angustia e inquieta, tendemos a voltear la mirada hacia atrás. Se apela a un talismán que funcionó hace tiempo, en la esperanza de que no haya perdido poder. Pero casi nunca nos preguntamos por qué ese talismán funcionó la primera vez, qué fue lo que determinó su relevancia.

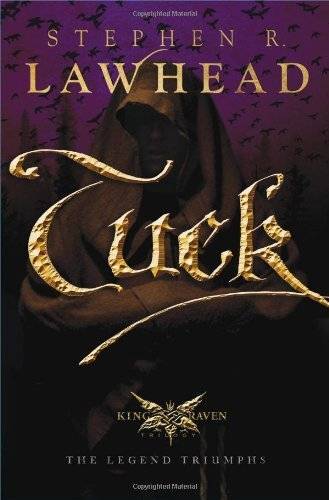

Ejemplo concreto. La semana pasada leí que una casa productora compró los derechos de una saga literaria, con el objetivo de convertirla en serie. Hasta ahí, nada novedoso. Cosas similares ocurren a diario, en lo que pasa por ser la parte desarrollada de este mundo. El autor de la saga en cuestión, decía el artículo, era un tal Stephen Lawhead, de quien yo nunca había oído hablar. Se trataba de tres libros que recreaban la historia de Robin Hood, el forajido de los bosques de Sherwood que robaba a los ricos y repartía el botín entre los pobres. Publicada a partir de 2008 bajo el título genérico de King Raven —literalmente, Rey Cuervo—, los volúmenes sucesivos de la saga se titulan Hood, Scarlet y Tuck, como tres de los protagonistas de la historia.

Esto significaba que en el futuro mediato habría una serie más —ni la primera ni la última, presumo— sobre Robin Hood. Pero, en el presente, significaba que ya existían tres libros exitosos sobre el tema, aunque yo me enterase recién ahora. Y Robin Hood nunca había sido un tema más para mí. De niño recibí de herencia dos versiones de la historia. Una de la Editorial Peuser que data de 1945 y conserva en su portadilla el nombre de mi madre, escrito de su puño y letra. (Reviso las ilustraciones que debo haber visto un millón de veces y vuelvo a tener 6 años, es como caer dentro de El túnel del tiempo.) Y otra de la colección homónima, que llevaba en la tapa una ilustración inspirada por el Errol Flynn de la película del '38, dirigida por Michael Curtiz y William Keighley.

Durante esos años formativos la historia me fascinó de tal modo, que a partir de entonces coleccioné cuanta versión se exhibió ante mis narices. Habiendo superado la docena, desconcertaba a padres, tías y abuelos cada vez que me llevaban a una librería y yo elegía una edición que aún no tenía. "¿Otro libro más de Robin Hood?", me decían, y yo sonreía beatíficamente, tratando de comunicar que, a pesar de que sin duda estaba un poco loco, seguía siendo un niño encantador.

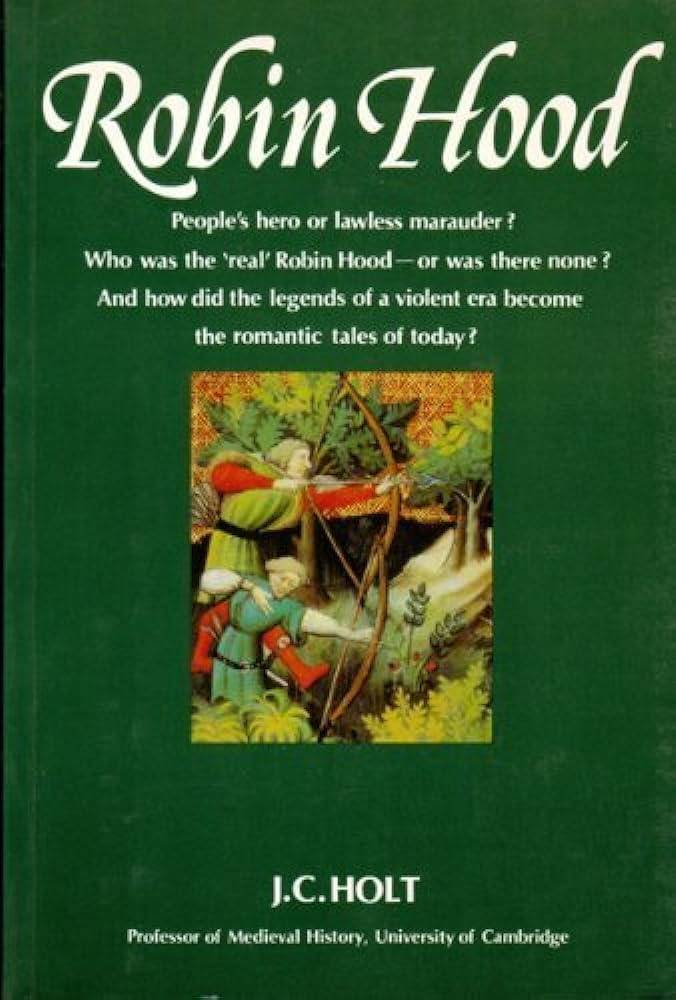

La cosa se interrumpió en algún momento, pero nunca del todo. Ya adulto, de viaje por Inglaterra compré el ensayo sobre Robin Hood que sigue siendo considerado el más serio sobre el tema, a cargo de Sir James Holt, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Cambridge. Y también vi cada serie o película que se produjo con el arquero como protagonista, desde las que portan el sello de la BBC hasta los bodrios con Kevin Costner y Russell Crowe. Decepciones a cuyo término, invariablemente, elevaba al cielo la misma plegaria: "¿Cuándo habrá alguien que recree la historia como se lo merece, poniéndola a la altura de estos tiempos?"

Todavía es temprano para saber si esta serie tiene posibilidad de hacerme feliz. Pero, mientras tanto, conseguí la edición de Hood publicada por la catalana Timun Mas. Como la encontré satisfactoria –no deslumbrante, aunque sí promisoria—, compré los otros dos libros en formato e-book sin cuestionarme el entusiasmo, por las razones que mencionaba al comienzo. En tiempos que pintan feos, volver a una historia que me deparó satisfacción no sólo era lógico: sonaba sensato, cotizaba como un signo de salud mental. ¿Qué hay de malo en hacerse fuerte, reagrupándose y restañando heridas allí donde uno fue siempre invulnerable?

Imagino que conocen la esencia de la historia. En la versión más popular, se trata de un bandido que le hizo la vida imposible al príncipe regente Juan Sin Tierra y al sheriff de Nottingham, mientras el rey legítimo, Ricardo I, apodado Corazón de León, estaba en Tierra Santa, combatiendo en las Cruzadas. En su ausencia, Juan y el sheriff abusaban de los impuestos al pueblo, con la excusa de financiar la campaña del rey, a la vez que conspiraban para que Ricardo no volviese nunca a Inglaterra y, así, quedarse con el poder definitivamente. En ese contexto, Robin y su banda —los Merry Men, literalmente Hombres Alegres, aunque acá los llamaríamos algo así como Los Guarros— asaltaban las caravanas que cometían el error de internarse en los bosques. A cada víctima le preguntaban por las riquezas que llevaba consigo. Si respondía con la verdad, le permitían seguir camino sin quitarle nada. Si mentía, tratando de ocultar los valores que transportaba, la dejaban en pelotas y la despachaban de Sherwood a lomo de las montas en que había llegado, sólo que mirando hacia atrás. Después de lo cual, conservando un porcentaje por los servicios prestados, distribuían lo robado entre los ciudadanos que habían sido exprimidos por la AFIP del Príncipe Juan.

Esta mecánica era enriquecida por el colorido elenco, porque Robin Hood nunca estaba solo. Contaba con el grandote a quien se llamaba irónicamente Pequeño Juan, con el fraile Tuck que repartía palos con la misma avidez con que comía y bebía, con su lugarteniente Will Scarlett, con Lady Marian, con el trovador Allan a'Dale y con Much el hijo del molinero — otra ironía, porque Much significa mucho o demasiado y este era más parecido a un piojo que a un tipo hecho y derecho.

No tengo que exprimir el seso para entender por qué me seducía aquello. La historia condensaba elementos del género de la aventura que tanto atrae cuando uno es un crío: el héroe de puntería endiablada y pilcha envidiable, la banda de amigos con los que cualquiera desearía contar, el escenario perfecto —esos bosques vastos e insondables como selvas—, la defensa de los más débiles, el ingenio imponiéndose a la fuerza bruta, el elemento romántico y la redención final, cuando el retornado rey Ricardo recupera su trono y perdona a los forajidos sus transgresiones contra la autoridad.

Pero aun así esta vez, al volver a la historia amada en las circunstancias actuales —la edad que tengo ahora, la situación del país—, me pregunté si existía una razón más profunda para mi predilección por la leyenda de Robin Hood. ¿Qué es lo que hace que un niño se enamore de una historia, cuando dispone de un menú tan generoso? ¿Por qué esa y no alguna de las tantas otras? Por detrás de los atractivos obvios, ¿qué remueve en su interior?

Pongamos que es posible que la fascinación original sea inocente. Que se trate de una historia conveniente o adecuada, que cayó en nuestras manos en el momento justo, y ya. Pero de allí en más, si el asunto se tornó caro a nuestro corazón y se quedó a vivir con uno, lo más probable es que esa historia —despojada de inocencia, finalmente— comience a teñir la percepción de la realidad. (A esta altura, estoy convencido de que influyó hasta en mi vida amorosa. Juraría que la primera vez que vi a mi compañera de los últimos veinte años, me atrajo porque se conformaba a la imagen mental que yo me había armado de lo que debía ser Lady Marian. Resultó ser una princesa del barrio de Caseros, pero —¡no me equivoqué!— tan batalladora como el personaje de la leyenda.)

Y ni te explico si te tocó vivir en un lugar y un momento que, aunque minga que ver con la Inglaterra medieval, está tristemente familiarizado con eso de tener autoridades que no están a la altura de la tarea, pobreza innecesaria e injusta a granel e imposibilidad de contar con la ley (¡ni con la iglesia, siquiera!) para poner coto a tanta iniquidad.

Robin Hood, artista pop

La leyenda de Robin Hood comenzó a circular hace siete siglos y medio, moneda más o menos. Si el hombre que la inspiró existió en realidad, eso habría ocurrido aún antes, tal vez en el siglo XII. En las fuentes originales que se conservan — cinco poemas o baladas antiquísimos y el fragmento de una obra de teatro—, Robin era lo que se conoce como un yeoman, lo más parecido a un tipo de clase media que existía por entonces. Podía ser dueño de algunas tierras para nada fenomenales, que cultivaba por sí mismo; o un artesano; o una suerte de empleado de mediano rango, al servicio de un noble o de un rey. (Es decir que era menos que un terrateniente y un caballero, pero más que un campesino, un sirviente y un esclavo.) Los elementos que adornaban la historia eran mínimos, todavía: el personaje era un bandolero violento, que no cuestionaba la autoridad monárquica pero se daba de patadas con las autoridades locales, encarnadas por el sheriff y los hombres de la Iglesia que vivían en la abundancia, mientras su grey sufría necesidad.

Según J. C. Holt, desde el comienzo los héroes de esa historia eran bandidos, forajidos o, como se llamaba por entonces a los que vivían al margen de la ley, proscritos. "Formaban parte —dice el historiador— del mundo del criminal endurecido que asolaba la campiña, o del rebelde derrotado, campesino, caballero o noble que elegía los bosques antes que la sumisión... dada su imposibilidad de presentar su caso ante las cortes, o su negativa o imposibilidad de encontrar el dinero para sobornar o pagar penas o costas en metálico. Los forajidos están empeñados en una batalla constante contra el sheriff y sus hombres, que son los verdaderos villanos de la historia. Los bosques donde viven y medran fueron, tanto en la leyenda como en la vida real, el refugio de los criminales pero también de los guerrilleros".

A esa altura, las razones por las cuales Robin elige esa vida no están claras, o al menos no constan en las fuentes. No hay mito original, como el que explica por qué Bruce Wayne y Kal-El terminaron convertidos en Batman y Superman. Simplemente es un tipo que se enfrenta a aquel que representa la autoridad formal. La tradición más realista lo asume como un bandido que asaltaba a quienes viajaban por el bosque que constituía un tramo del Great North Road, camino que une Londres con Edimburgo. Pero a esa tradición se le aplicaba una pícara inversión en materia ética, porque a quien confesaba los bienes que llevaba encima —que por lo general, eran los viajeros pobres— se le permitía conservarlos, pero a quienes mentían respecto de su riqueza —por lo general, los viajeros pudientes— se los robaba. De ese modo, la responsabilidad se desplazaba del asaltante a sus víctimas, y el ladrón se legitimaba ante los ojos del pueblo.

Como dice Holt, Robin Hood era "el producto de una sociedad en la cual el umbral que separaba el comportamiento legal del autoservicio sostenido por la fuerza de las armas era mínimo y se cruzaba fácil". Al mismo tiempo, las baladas subrayan las diferencias que separaban a Robin de las autoridades tradicionales: "Robin mantiene su palabra, a diferencia del sheriff traicionero. Es creyente devoto, a diferencia de los clérigos mundanos. Es generoso, a diferencia del abad avaro. Es cortés, a diferencia de los desagradables monjes a los que compele a sentarse a su mesa. En suma, estructura su micromundo conforme a los principios que deberían funcionar en el mundo grande, pero nunca lo hacen. Y todo termina saliendo de modo satisfactorio. Robin gana inevitablemente, es un arquero superlativo, gran espadachín y un maestro del disfraz y de la estratagema. Los hombres honorables triunfan. Los villanos reciben su merecido".

También hay que comprender que durante los primeros dos siglos y pico de desarrollo de la leyenda no hubo imprentas. Quienes popularizaban las historias como entretenimiento eran músicos o narradores de la legua, gente itinerante. Esa indeterminación —la inexistencia de un soporte material, que le diese a la historia una forma consumada, cerrada— ayudó a que la cosa siguiese desarrollándose, amasándose, levando. Así, por ejemplo, el fraile Tuck se incorporó al cuento durante el siglo XV y Lady Marian recién durante el siglo XVI, cuando las representaciones de la leyenda se incorporaron a las festividades de la primavera llamadas May Games, Los Juegos de Mayo. El rey de las baladas dejó de ser "el gentil Edward" —entre otras razones, porque hubo demasiados reyes llamado Eduardo y nadie sabía a ciencia cierta a cuál se referían— y pasó a ser Ricardo I, en el escenario cronológico de fines del siglo XII. En algunas versiones se incorporaba a Robin a la resistencia ante los invasores normandos que se aventuraron por allí a partir del año 1066. Y en otras dejó de ser un yeoman para convertirse en un noble caído en desgracia —el conde de Locksley, por ejemplo— que además de luchar por los más desgraciados, aspiraba a recuperar su sitial de privilegio.

La historia tomó su forma más estable a comienzos del siglo XV. Lo prueba el hecho de que no hay versiones de la leyenda ni en latín, ni en francés ni en la lengua de los anglo-normandos. La historia de Robin Hood es de los primeros usos literarios del todavía fresco idioma inglés. Sin embargo, su derrotero difiere de otros relatos también fundacionales, como el del ciclo del rey Arturo. De esas leyendas aún más antiguas hay fuentes en francés arcaico, por ejemplo. Pero ante todo, lo que las diferencia es su tejido social.

Las leyendas en torno a Arturo transcurren entre reyes, nobles y caballeros, gente de alta alcurnia. El pueblo casi no existe allí, a excepción de los soldados. Y en consecuencia, el ciclo sirvió siempre de inspiración a la alta literatura, empezando por Le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory, a fines del siglo XV, y llegando al Nobel de Literatura John Steinbeck en el siglo XX. Pero las historias en torno a Robin Hood nunca fueron abordadas por grandes escritores. Su autor oficial, como el de las baladas que aún se conservan, sigue siendo Anónimo. Por ende, más allá de menciones al paso en obras de Shakespeare y poemas de Keats y novelas como Ivanhoe, no hay versos ni textos imperecederos que cuenten la historia de Robin Hood. Como sugiere Holt, las historias del rey Arturo aspiran a ser arte con mayúsculas, mientras que las de Robin Hood son, sin vueltas, música pop.

Y ese es parte del encanto que impide que envejezcan. Lo esencial de Robin Hood no transcurre en las alturas de la corte, entre torneos o fiestas galantes, ni en palacio o lujosos aposentos. Transcurre abajo, donde vive el pueblo: en bosques y en casuchas precarias y en molinos y en capillas humildes y en la intemperie cubierta de nieve, donde la gente ama beber y comer de más y cantar y bailar y coger y jugar a cosas por guita y hacer bromas pesadas.

Aunque pretendan endilgarle una prosapia noble, tanto Robin como los Merry Men son, por vocación y por elección de vida, deliciosa e impenitentemente plebeyos.

Santuario

Sigo preguntándome por qué me fascinó aquel escenario, qué vi en él, por qué me pareció importante y me le aferré para ya no soltarlo. El pibe que yo era cuando me enamoré de las historias de Robin Hood no sabía qué significaba una democracia. Sólo conocía dictaduras y gobiernos condicionados por la proscripción del partido mayoritario. (¡El peronismo estaba proscrito, como Robin y sus Merry Men!) Recién le tocó vivir una democracia a los 11 años, en el '73, y brevemente, porque no volvió a darse otra hasta que cumplió 21. Le tocó en suerte una familia de pasar digno, pero de todos modos percibía lo que pasaba alrededor, aunque el resto del mundo —empezando por sus padres— pensase que nada le importaba más que su mundo de ficciones, hecho de libros, películas, series, historietas y canciones. La mayoría de sus amigos de la primaria pública a que asistía formaba parte de familias más humildes que la suya. Y las adaptaciones de la historia de Robin Hood que tanto amaba solían arrancar por una escena que establecía con claridad lo que estaba en juego.

En pleno invierno, alguien del común peregrinaba por el bosque nevado en busca de comida, hasta toparse con uno de los ciervos que abundaban en el lugar. Entonces decidía cazarlo con su arco y flechas, porque esa presa suponía la diferencia entre la supervivencia y la inanición. Y lo hacía a conciencia de lo que podía pasarle, porque por aquellos tiempos la ley establecía que los ciervos eran propiedad del rey y por ende estaban bajo su protección. Si matabas a un bicho de esos, terminabas muerto o en las mazmorras. Pero el hambre no dejaba mucha opción. La flecha volaba, el ciervo caía, aparecían los hombres del sheriff y el pobre famélico se imaginaba ya encadenado, cuando intervenía Robin y no sólo lo salvaba, sino que le permitía conservar la presa.

Así era la cosa. Se trataba de una situación general de profunda injusticia, donde se te refregaba por las narices lo que no podías tener, aquello a que no podías aspirar. Hoy no hay ciervos circulando por las calles, pero las pantallas te muestran constantemente cosas que nunca vas a estar en condiciones de comprar por las buenas. Y en ese marco intervenía el forajido, para recordarle tanto al pueblo como a las autoridades instituidas que algo puede ser legal y a la vez ser ilegítimo, inaceptable, intolerable.

Ese era el trasfondo social de la historia que me hizo vibrar, que me conmovió. Compartía la indignación de Robin ante esa pobre gente a quien los soldados le quitaban el magro fruto de su trabajo, con el argumento de que los impuestos habían aumentado. Y allí el relato procedía con sagacidad, ingeniándoselas para no cuestionar de frente la autoridad monárquica. Porque a Ricardo se lo preservaba, aunque al crecer uno comprendiese que habría sido un gran guerrero pero como rey dejó bastante que desear. Pero, al mismo tiempo, la historia se las arreglaba para cuestionar la autoridad espuria. Porque Juan Sin Tierra no era el rey sino apenas el regente, el suplente, alguien que no debía gobernar a su antojo sino mantener el tinglado en pie, hasta que regresase el titular del equipo. A pesar de lo cual empezaba a actuar como si la corona fuese ya suya, como si estuviese sentado en el trono por mérito y no por vacancia momentánea, por ausencia forzosa del rey legítimo. Y para colmo la forma en que actuaba terminaba de bombear su caso, porque a la flojera de papeles se añadía la arbitrariedad en el ejercicio del poder. En tándem con el sheriff, el regente Juan jodía al pueblo sin miramientos, lo explotaba y exprimía hasta la última gota. Y en esas condiciones, desconocer su autoridad se volvía inevitable, o más aún: legítimo, aunque formalmente no fuese legal.

Me sensibilizó el escenario de la historia, esa tierra bella y generosa convertida en páramo por la desmedida ambición de sus señores. Lo entendí a la perfección, aunque más no fuese emocionalmente. Nunca lo trasladé de forma racional a lo que estaba viviendo, pero de algún modo mi magra experiencia como argento proporcionó los elementos que necesitaba para empatizar con el pueblo a quien Robin asistía. Sospecho que miraba en derredor y no veía las calles del barrio de Flores sino senderos de Nottingham, y que no hallaba diferencia esencial entre mis vecinos laburantes, cuyas tripas hacían más ruido que banda punk de principiantes, y los campesinos ateridos y explotados de la historia.

De aquí en adelante sentiré algo parecido, imagino. Porque el mundo está cambiando en una dirección siniestra, con una brutalidad que todavía no registramos del todo, con una profundidad que aun no hemos advertido. Lo que está perpetrando el Estado de Israel en Gaza, con la complicidad activa o silenciosa de la mayor parte de la comunidad mundial, significa un retroceso en términos históricos a épocas donde el poderoso hacía lo que se le antojaba con descaro y sin rendir cuenta alguna — hablo de épocas pre-democráticas, incontaminadas por nociones como justicia y derechos ciudadanos.

Las denominaciones pueden haber cambiado, pero en los hechos ya no hay grandes diferencias entre el presente y el tiempo de los monarcas y los emperadores. Como en la Edad Media, quienes portan hoy corona virtual saben que su autoridad es precaria y que para sostenerla no dependen del apoyo del pueblo sino del espaldarazo que le den los nobles —que hoy no son condes ni duques pero son los Elon Musk, Jeff Bezos & Co. de este mundo— y de los reyes y emperadores de otras comarcas a quienes de momento les conviene que el monarca local siga en el trono.

Por debajo de eso, sólo habrá desolación. Producto de la violencia física de efecto narcotizante, anestesiante, que generan la pobreza generalizada y la represión, y de la violencia simbólica mediante la cual se nos somete a diario a través de las redes y los medios. Las imágenes de bebés y criaturas asesinadas que pasan constantemente delante de mis ojos matan mi alma de a poco pero aún así me obligo a verlas, porque más la mataría negarlas, no hacerme cargo de que lo que ocurre es un horror del que somos contemporáneos. Venía pensando que nunca he visto nada más atroz en mi vida, pero esta semana me crucé con algo todavía más espeluznante que las postales de los cuerpitos grises y mutilados.

Me refiero al video de un soldadito israelí de veintipocos hablando a cámara. Un rubiecito lampiño de anteojos a quien en cualquier otro contexto consideraría un nerd, pero que justificaba con absoluta calma el exterminio a todos los palestinos, sin perdonar siquiera a los bebés. Mi reacción visceral fue considerarlo un monstruo porque eso es lo que era, objetivamente: monstruo es aquel que piensa, dice y hace cosas monstruosas, aunque parezca un nene de mamá. Pero de inmediato me dije que todo monstruo es consecuencia de una circunstancia, y me pregunté a quiénes habría que pasar la factura en este caso — quiénes son los doctores y doctoras Frankenstein que hicieron de ese muchacho lo que hoy es.

Y acá no estamos a salvo, qué va. Acá estamos en pleno territorio de Nottingham, bajo el arbitrio de los nuevos (¡y las nuevas!) sheriffs. No sólo por la voluntad de las flamantes autoridades de empujarnos al barro de conflictos ajenos (pienso en Ucrania, además de Israel), como si no tuviésemos suficientes problemas propios y no hubiésemos aprendido nada de lo que pasó cuando sobreactuamos las relaciones "carnales" con poderes de ultramar. También por el poder omnímodo que se le concederá a quienes ya son señores de esta comarca, al destruir la red de protecciones con que contaba el pueblo. Y por la abundancia de doctores y doctoras Frankenstein que trabajan para crear y multiplicar aquí a pibes como el soldadito israelí, que te justifican que esto sólo se arregla matando gente con el mismo tono que yo uso cuando alguien me pregunta qué hora es.

Este es el mundo donde estamos viviendo ya. Un páramo medieval donde impera la fuerza bruta. Donde autoridades, jueces y prelados ni siquiera disimulan que ya no representan a nadie más que a sí mismos y sus intereses particulares. Donde son legión los que a diario se suman a las huestes de quienes ya no pueden sostenerse, ni siquiera partiéndose el lomo en el trabajo los siete días de la semana.

Ahora estoy seguro de que me colgué de la noticia sobre la serie porque intuí que de aquí en más la cosa pasaría por allí: por el reconocimiento del páramo que no supimos evitar y donde se nos arroja a vivir, pero también porque persiste la posibilidad de refugiarnos en el bosque de Sherwood.

Por supuesto que hablo en términos simbólicos, pero no por ello menos operativos. Para muchos Sherwood será un lugar del alma donde sobrellevar el exilio interior, un hueco verde de pura vida al que los villanos no tendrán acceso. Pero otros tantos crearán Sherwoods en cada barrio o comunidad donde nos organicemos para sostener a los más débiles, para proveerlos de lo que se les niega afuera —del pan, del cobijo, de la amabilidad, del buen humor— y para reinventar a escala chica, local, las virtudes que deberían regir al mundo grande pero que sin embargo allá afuera brillan por su ausencia: el valor de la palabra empeñada, la fe en la especie humana, la generosidad, la cortesía y la elegancia. Muchas opciones no tenemos, como no las tenía el campesino famélico al que la visión del ciervo le hacía agua la boca: o nos sometemos y sufrimos en silencio, o nos convertimos en Merry Men & Women.

Así como en Fahrenheit 451 —la novela de Ray Bradbury— los poderosos mandan a quemar los libros pero queda gente que los memoriza y repite en voz alta para que su enseñanza no se pierda, deberemos preservar las virtudes democráticas en el trato cotidiano de los bosques de Sherwood que inventemos, para no perder la noción de la clase de vida a que se aspira y que se pretende reconstruir algún día, aunque sea desde sus cimientos.

Si algo me quedó de todas las versiones de Robin Hood que leí y seguiré leyendo mientras viva, es que Sherwood es un santuario y que allí no se le niega asilo a nadie que experimente necesidad.

Nos reencontraremos allí, qué duda cabe.

¿Qué esperamos?

A los bosques.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí