"¿Por qué hay luz, siempre, cuando las cosas comienzan?"

Así arranca El camino estrecho hacia el norte profundo (The Narrow Road to the Deep North), novela del australiano Richard Flanagan, ganadora del premio Man Booker de 2014. Para ser sincero, yo ni sabía de su existencia hasta hace pocos días, cuando vi la miniserie que inspiró, disponible en la plataforma de Universal. Es un relato bello y terrible, que se concentra en tres momentos de la vida de su protagonista, Dorrigo Evans. (Nombre extraño, Dorrigo — tomado de un pueblo del sureste australiano, que tampoco había oído mencionar.) En el presente, Dorrigo es un cirujano a quien se cuestiona por su comportamiento temerario en el quirófano. Pero el relato se enhebra con tramos de su pasado: la juventud en la cual, a pesar de estar comprometido, tuvo un romance con la esposa de su tío; y su experiencia en la Segunda Guerra, como prisionero de los japoneses.

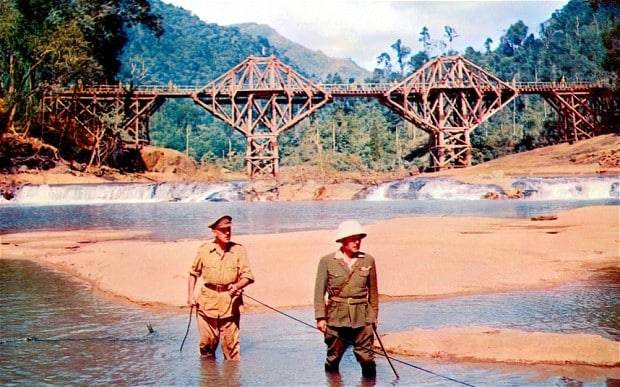

Durante ese trance, a Dorrigo se lo responsabiliza por la salud de sus compañeros, a quienes el ejército imperial ordena desmontar selva y construir la traza de un ferrocarril que lleve provisiones de Tailandia a Burma. Una tarea casi imposible, tanto para los prisioneros como para el médico, porque los japoneses los fuerzan a trabajar a ritmo y en condiciones inhumanas, y porque Dorrigo poco puede hacer para preservar a sus compañeros agotados y famélicos y, en consecuencia, proclives a enfermar de cólera y malaria. En los libros de historia, se conoce ese incidente como "El Ferrocarril de la Muerte de Burma". Es el mismo hecho que inspiró un libro de Pierre Boulle y su adaptación al cine, esa joya que es El puente sobre el río Kwai, de mi admirado David Lean. (Que data del '57, últimamente todo me conduce a ese año.)

El relato se construye sobre la tensión entre Eros y Tánatos que crean la subtrama romántica —para Dorrigo, la Amy casada con su tío será siempre el amor de su vida— y la crueldad de la vida en la selva, bajo la égida de los japoneses. Miren que hemos visto atrocidades, en infinidad de relatos similares. Pero la crudeza que El camino estrecho exhibe en algunas escenas no tiene paralelos. Pienso en el castigo físico hasta la muerte que se le impone a un prisionero, y en la escena de una amputación que la cámara registra sin pestañear. Yo sé que mencionar esto disuadirá a más de uno de ver la miniserie, pero créanme que las situaciones extremas que se narran no son gratuitas. De hecho, son lo que me dejó pensando después de concluida la visión, hasta forzarme a encallar en mi escritorio y cavilar durante horas, ante la página en blanco.

Las ficciones que se basan en hechos reales no suelen cubrir todas sus implicancias, y es lógico que así sea: una novela o un film no tienen por qué someterse a los rigores del tratado histórico. La novela de Flanagan abreva en anécdotas de su padre, que también fue prisionero de los japoneses, y toma elementos de la vida de Edward Dunlop, un médico que, como Dorrigo, hizo lo imposible por proteger a sus compañeros de infortunio, a quienes calificaba de "esqueletos vivientes". Pero el apego a experiencias reales no eximió a Flanagan de recibir críticas, como la de su compatriota Roger Pulvers, quien señaló que el relato confunde porque sugiere que los que trabajaron en el ferrocarril eran sólo australianos, cuando el 90% de los que se deslomaron hasta morir fueron asiáticos. Me parece una acusación injusta. Primero, porque la misma crítica podría hacerse a El puente sobre el río Kwai, por sugerir que los esclavos eran ante todo ingleses. Pero además, porque antes de concentrarse en los 9.000 australianos —de los cuales murió uno de cada tres—, Flanagan aclara que la inmensa mayoría de los afectados al ferrocarril fueron asiáticos. Tal vez esté sobreactuando solidaridad gremial, pero necesito decirlo: es lógico que un narrador se concentre en describir una circunstancia, lo cual no significa necesariamente que niegue las demás.

La miniserie del australiano Justin Kurtzel —de quien recomiendo además el film La hermandad silenciosa (The Order, 2024)— hace un esfuerzo por equilibrar la perspectiva. Durante el tercer episodio de cinco, el director plantea una escena entre Dorrigo (interpretado en su juventud por Jacob Elordi) y el responsable de la construcción del ferrocarril, mayor Nakamura (interpretado por Show Kasamatsu, a quien ya vi brillar en la serie de Michael Mann Tokyo Vice). Allí Dorrigo reclama mejores condiciones de vida para sus compatriotas y Kasamatsu replica: "Usted es parte del Imperio Británico. ¿No cree que ese imperio fue también fundado sobre la muerte, como mi ferrocarril, como las pirámides?" Ese comentario de Nakamura realza un aspecto del relato más importante que la objeción de parcialidad del crítico Pulvers. Y ese es el tema del poder, y de las cosas que el hombre hace por poder — entre ellas, practicar la atroz violencia contra sus congéneres, con tal de obtener su cometido.

Es verdad que la justificación de Nakamura es mezquina, en tanto universaliza la lógica del refrán mal de muchos, consuelo de tontos: nosotros hacemos estas barbaridades porque ustedes las hicieron antes — eso nos iguala, y la igualación eximiría a todos de la responsabilidad por nuestros actos. Pero al menos introduce una lectura política, a la que Dorrigo será siempre ajeno. ("Él siempre había evitado en su vida –cuenta Flanagan— lo que consideraba errores obvios, como la política y el golf".) Porque la interpretación que Dorrigo hace de su experiencia es siempre individual, personal. En ningún momento se plantea: "¿Qué hacemos nosotros, occidentales, australianos, invadiendo un país y una cultura ajenos? ¿Es justo, o realmente necesario, que estemos aquí generando violencia?" Nada justifica la brutalidad de los japoneses, pero tampoco es sensato obviar que la colaboración acrítica con una política imperialista redunda en desgracias como la de los involuntarios laburantes ferroviarios.

Kurztel se esmera por mostrar que los japoneses son, también, peones de poderes que nunca están a la vista. Ya que estamos en plena fiebre eternáutica, lo explicaré en términos de la ficción de Oesterheld. Los oficiales del campo, por ejemplo el bestial coreano llamado Goanna, son como los cascarudos. Bestias que no piensan por sí mismas, que sólo pueden obedecer, aunque las órdenes que les impartan sean aberrantes. El mayor Nakamura es uno de los Manos: alguien que se considera parte de una cultura exquisita y se atiene al bushido, el código de honor que planteaba que un soldado japonés sólo puede triunfar, morir intentándolo o suicidarse si es derrotado. Pero, en último término, así como Goanna no es más que un cascarudo —un peón—, Nakamura no es más que un Mano —un alfil—, al servicio de un Emperador a quien ninguno de ellos ha visto y que nunca pisa el campo de batalla — como los Ellos en El Eternauta.

Estamos hablando de la clase de estratagemas que el hombre urdió desde que anda sobre dos pies para justificar por qué necesita agredir a un congénere, a alguien como él mismo. Y en ese contexto, la crudeza de escenas de El camino estrecho hacia el norte profundo tiene sentido, porque mueve a preguntarse aquello que me dejó pensando. En el caso de esta novela y su serie se trata del sadismo de los japoneses sobre los australianos, pero del mismo modo podría tratarse de otras muchas circunstancias históricas —romanos versus galos, conquistadores versus nativos americanos y africanos, nazis versus judíos, blancos versus negros, milicos versus jóvenes militantes, israelitas versus palestinos— sin que el dilema esencial varíe. Porque la pregunta que aplica a esos trances sigue interpelándonos, impulsando a que nos cuestionemos qué clase de criaturas somos, los humanos. Eso es lo que me decía y sigo diciéndome, sin respuesta concluyente. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos hacemos este tipo de cosas, tan salvajes, tan descorazonadoras, todo el tiempo? ¿Acaso no sabemos ser de otra forma? ¿Por qué usamos la razón que nos distingue de otras especies para crear argumentos que embellecen y dignifican el instinto criminal y visten de luces nuestra pulsión asesina?

Somos la especie más agresiva y autodestructiva. Y cuando uno lo asume, la pregunta sobre nuestro destino —sobre la conveniencia o no de que tengamos futuro en el planeta— se vuelve, más que pertinente, inevitable.

El único idioma que todos conocemos

Piénsenlo así: en este instante, en todos los puntos geográficos del orbe existen millones de personas que le están jodiendo la vida a otra gente a conciencia, de infinitas formas. (Y eso que dejo afuera a millones que están en pausa, porque les toca dormir.) A la violencia de los crímenes y la guerra —somos contemporáneos del desembozado genocidio del pueblo palestino—, hay que agregar la violencia política —se persigue por causas ideológicas—, la violencia social —se persigue a inmigrantes y a gente de etnias ajenas a la oficial, y también a quienes rechazan la tradicional sexualidad binaria— y la violencia económica que empobrece a las mayorías, para enriquecer aún más al 1% de la humanidad. Puesto de otro modo: mientras la mitad simbólica de la humanidad quiere ganarse el pan y disfrutar de pequeños placeres, la otra mitad simbólica está consagrada a joderle la existencia, a impedirle vivir en paz, ya sea porque codicia lo que tiene o porque la detesta con mil excusas, a cual más pelotuda.

Y conste que esto no significa que la mitad atacada sufre, mientras la mitad atacante es feliz. La primera padece la agresión constante, sí, pero la mitad agresora es tanto o más infeliz, porque vive crispada, paranoica, adicta a la violencia que necesita producir para sostener su posición de preeminencia sobre el resto. Lo que se nos permite ver de los masters of the universe de hoy, los tipos más poderosos del mundo, no transmite que sea gente que la está pasando bien. ¡Aun a pesar de que controlan los medios y por ende el relato oficial! Si ese es el mejor perfil que pueden proyectar —ni Musk ni Trump lucen como personas plenas, equilibradas, y ni hablar de los energúmenos locales—, uno se pregunta cuál es el sentido de la dinámica que promueven. ¿Qué gracia tiene ganar fortunas que no podrán gastar y comprar poder y figuración, si el precio es vivir perseguidos por su propia inseguridad, destilando agresividad y desconfiando de quienes los rodean?

El escritor Flanagan reflexiona sobre la forma en que invisibilizamos la violencia que es nuestro esperanto, el idioma internacional de la especie humana. Lo hace en un pasaje de la novela referido al Ferrocarril de la Muerte y el saldo que dejó, pero lo que dice allí trasciende esa experiencia, aplica también a lo que vivimos cotidianamente. "Como los crímenes más grandes, será como si nunca hubiese ocurrido", piensa. "El sufrimiento, las muertes, la pena, la abyecta, patética insensatez del inmenso padecer que conocieron tantos; tal vez exista tan sólo dentro del confín de estas páginas... El horror puede ser contenido por un libro, que le da forma y sentido. Pero en la vida, el horror carece de forma al igual que de sentido. El horror es, simplemente. Y mientras reina, es como si no existiese nada en el universo que le fuese ajeno".

Flanagan tiene razón. Vivimos de una manera horrorosa, que no exime ni perdona a nadie: ni a los que viven agrediendo ni a los que toleramos la agresión, cuando no deberíamos. Peor aún: mientras lo hacemos fingimos no demencia sino normalidad, actuamos como si fuese lógico vivir de este modo, arruinándonos la existencia entre todos —en parte por acción, en parte por omisión y sumisión—, mientras convertimos o dejamos que conviertan el planeta en un basural tóxico. Y si nos preguntan, diremos que nuestras vidas están regidas por el orden legal que establece cada nación, sometido a su vez a reglas del juego comunes a todos. Cuando, en los hechos, ese ordenamiento es poco más que una escenografía de cartón piedra, cuya función es disimular el carácter atrabiliario, autoritario del poder real. Nos engañan como a críos y nos dejamos engañar. Elegimos no ver, hacemos de cuenta que jugamos voluntariamente a un juego limpio, cuando somos prisioneros de un juego amañado.

Se podría argüir que la violencia era necesaria en otros tiempos, cuando estábamos desamparados ante las inclemencias del medio —el clima montaraz, las bestias salvajes—, la tecnología era elemental y el alimento y el agua, escasos. En ciertos casos, se trataba de la supervivencia de los más aptos o, seamos honestos, de los más feroces. Pero hace ya tiempo que la humanidad se organizó legal, política y económicamente. Y por eso mismo, de lo que hoy se trata no es de la disputa por bienes insuficientes. En ninguno de los casos de enfrentamientos vigentes la situación puede ser reducida a un estricto, realista o ellos o nosotros.

Lo que está pendiente es la distribución de los bienes que los trabajadores seguimos produciendo. Eso es lo que deberíamos discutir: cómo asegurarnos de que a nadie le falte lo esencial, cuál sería el mejor método o sistema para lograrlo. Porque haber, aunque más no sea en cantidades modestas, podría haber para satisfacción de la entera humanidad. Y sin embargo, vivimos en un todos contra todos, como si del constante enfrentamiento verbal y físico dependiese la posesión del único arroyo en miles de kilómetros cuadrados. Las razones para la violencia ya no son las que eran hace milenios o siglos. Aprendimos a producir en cantidad más que necesaria y a programar esa producción de forma racional. Aun así, seguimos agrediendo y siendo agredidos como si no hubiese un mañana — con una saña tan gratuita e innecesaria, que vamos a terminar por convertir esa carencia de futuro en profecía auto-cumplida.

Hoy no existe quien no perciba que su posición social y económica, y por ende la condición de su existencia, es precaria. Pero eso no redunda en evaluaciones realistas de la emergencia y en la busca de soluciones que nos saquen de esta a todos, que destraben la vida de las mayorías. Mas bien multiplica la mezquindad y la virulencia, la convicción tan estúpida como suicida de que, si nos cortamos solos, la muerte se llevará a los demás pero nos perdonará a nosotros. En un mundo donde no existe nadie, prácticamente, en condiciones de sobrevivir a la intemperie y ante la violencia sin tecnologías sofisticadas. ¡Que además no sabríamos reparar, si se jodiesen o faltasen!

No hay razones de fuerza mayor, inapelables, externas, que expliquen el por qué de tanta agresión. Hemos acotado las causas materiales que la detonaban por la vía de la ciencia y la tecnología, hemos generado sistemas para resolución de conflictos que tornan innecesaria la brutalidad física. Pero la violencia no sólo subsiste: predomina en la sociedad, es el único código que todos entendemos, una de las prácticas más populares y ritualizadas. (Y esto ocurre en el mundo entero, pero particularmente en un país como el nuestro, que eligió como Presidente a un sujeto que, además de promover a diario medidas de violencia económica, social y política, no sabe expresarse sin recurrir a la violencia verbal. Si se le vedase el uso de palabrotas, no podría articular un solo pensamiento coherente.)

Quizás por eso fracasó la invención del polaco Zamenhof, que asumió que nos vendría bien un idioma común, a partir del cual entendernos entre todos, en cualquier lugar del mundo. ¿Para qué necesitaríamos el esperanto cuando ya existe la violencia, el lenguaje que expresa a la humanidad entera, a través del cual nos dejamos contar, y por ende, definir?

La violencia también genera lujuria

Por lo general es atroz la forma en que se traducen títulos de novelas y películas a nuestro idioma. En mi nuevo libro, Valecuatro, me río de cómo tradujeron aquí The Sound of Music (1965) —literalmente, el sonido de la música—, la película de Robert Wise protagonizada por Julie Andrews. Le pusieron La novicia rebelde, "un título más propio de película porno que de clásico para la familia". (Los españoles tampoco brillaron por su inventiva: la estrenaron como Sonrisas y lágrimas.) Pero recuerdo un caso en que la traducción, aun apartándose de lo literal, complementaba el sentido del original. La película que John Boorman llamó Deliverance en el '72, fue rebautizada aquí como La violencia está en nosotros.

Ese juego entre original y reinterpretación me vino a la mente porque, de algún modo, captura el dilema que me ocupa. ¿Será verdad que la violencia está en nosotros, que es parte inescindible de nuestra naturaleza y, por ende, no puede ser completamente reprimida, y mucho menos eliminada? ¿Somos criaturas que evolucionamos mediante la violencia pero no logramos, o no queremos, deshacernos de ella? Porque, durante milenios, la cultura humana avanzó al ritmo de nuestra marcha sobre dos pies: el pie de los palos que nos repartíamos a troche y moche (una extremidad física, carnal, podríamos decir) y el pie de las ideas que solucionaban problemas estructurales y de la búsqueda de la belleza por la belleza misma (la extremidad intelectual, sensible). Si llegamos al punto en que hoy estamos, es gracias a la síncopa entre las guerras y el desarrollo del pensamiento, que se combinaron para conducirnos en esta dirección. Pero justo en este momento, cuando estarían dadas las condiciones para jubilar a la violencia aplicada a la resolución de conflictos, nos negamos a hacerlo. Por el contrario, nos aferramos a ella más que nunca, la exacerbamos, decidimos no hablar otro idioma que no sea el suyo. (Lo cual preocupa, porque durante la marcha sincronizada entre palos e ideas perfeccionamos la capacidad de producir destrucción planetaria.)

¿Será que el título original de la película de Boorman da en la tecla? Porque la traducción acierta al decir que la violencia está en nosotros, como parte de lo que nos hace humanos. Pero la palabra que eligió el director inglés define, ante todo, el posible sentido de esa pulsión. Deliverance significa liberación. Nos entregaríamos a la violencia para descargarnos, para sacarnos de encima una presión que acumulamos hasta que se torna insoportable y no deja otra que abrir una vía de escape — que detonarse.

El fenómeno de las nuevas derechas reinvindica nuestro salvajismo esencial. Forma política de expresar una posición existencial: Sí, somos bestias brutas. ¿Y por qué deberíamos reprimir ese instinto? ¿Por qué no disfrutar del poderío, por qué perdernos el goce que se libera cuando golpeamos y la realidad retrocede ante nuestra fuerza? Quizás hayamos dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre la lujuria, la pulsión sexual en términos literales, y demasiado poco sobre una pulsión a la que ni siquiera dimos nombre. Porque ya no quedan dudas de que existe una lujuria de la violencia, un estado de calentura siempre latente, a flor de piel. Así como queremos coger constantemente, todo indica que también queremos pegar, lastimar constantemente. Tener un orgasmo y hacer daño liberaría energías de modo parecido, sería una culminación y una consumación a la vez.

Lo cual se vuelve más problemático, incluso, cuando se encarna en seres con dificultades para desarrollar una vida sexual plena. Si le prestan atención a los masters of the universe de hoy, verán que lucen como tipos que, de no ser por la guita y el poder, no habrían cogido en su puta vida. La entera praxis de Trump y Milei pasa por la sexualización de la realidad. Para ellos, ejercer el poder es lo más parecido a acabar que conocen. Y en particular, se trata de una actividad que hacen girar en torno al ano como Aleph, como centro del universo. Milei está obsesionado por el culo y Trump verbaliza su poder como la capacidad de hacer que el mundo entero le bese el ojete. (Lo cual sugiere que sus deseos profundos e inconscientes serían los de ser sometidos por ahí, que los dañen a ellos por popa.)

Necesitamos darle un nombre a la lujuria de la violencia porque urge objetivarla, definirla, hacernos cargo de ella y estudiarla, antes de que sea demasiado tarde. Porque, aun cuando asumamos que es parte de nuestra condición, deberíamos lograr que deje de llevarnos de las narices, de manejarnos, de imponerse a nuestros mejores instintos, y aprender a conducirla y sublimarla sin que nos deje cicatrices ni se las deje a otros. Ya sé que lo intentamos desde hace siglos, porque está claro que la violencia no es el único de nuestros talentos: también, como ya insinué, descollamos a la hora de pensar y de crear belleza estética. Pero es obvio que el intelecto y la sensibilidad no han sido suficientes a la hora de frenar nuestra brutalidad innata. Tal vez porque se dedicaron a seguir su propio camino como si la violencia no existiese, en vez de abordarla como problema.

Tanto la novela de Flanagan como la miniserie cuentan que la belleza se abre paso hasta en situaciones horrendas. Aquí lo hace a través de los dibujos de uno de los prisioneros, Hendricks, que a espaldas de los japoneses recrea escenas de la vida en ese infierno. Lo que muestra es el espanto cotidiano que viven —los moribundos en sus catres, las heridas y llagas, las torturas—, pero el trazo es elegante y sensible. Hendricks termina muriendo pero Dorrigo preserva su obra; y en el presente de la narración, escribe el prólogo para la edición del arte de Hendricks en formato libro. De algún modo sospecha que, más allá de las vidas que prolongó en el ejercicio de su profesión, salvar esos dibujos para la posteridad es lo único que da sentido a su experiencia. Casi como si entendiese por primera vez ese haiku de Bashō que dice:

También mi nombre

se lo llevará el río

como a las hojas.

El título de la novela coincide con aquel del libro más conocido de Bashō, uno de los poetas clásicos del Japón: El camino estrecho hacia el norte profundo es una de las traducciones de Oku no Hosomichi, que data de 1694. (Otra traducción posible, que me gusta más, podría ser: El camino estrecho hacia el interior.) Bashō fue uno de los cultores de esa forma poética llamada haiku, de una condensación extrema, en apenas tres versos. Su arte derivaba de la decisión de llevar una vida contemplativa, en contacto con la naturaleza y comiendo y bebiendo frugalmente. Pasó muchos años caminando por el Japón, disfrutando del paisaje y los climas diversos y viviendo en chozas. Se conectaba con el entorno y se empeñaba en crear haikus que estuviesen a la altura de su experiencia sensible. Hoy en día suena casi a disparate, ese forma de vivir: salir al mundo, abrir los ojos, los oídos y los poros, consumir lo necesario para seguir funcionando y producir un eco de la belleza natural mediante la cultura. (En este caso la poesía, pero también podría ser la narrativa, o la música, o la danza.)

Pero, si uno lo piensa bien, no suena a mala manera de vivir. Al contrario. El problema es que, si quisiésemos limitarnos a ser contemplativos y creativos, los violentos del mundo nos morfarían crudos. (Marra nos descalificaría como fisuras, para empezar.) Para alumbrar condiciones que permitan el surgimiento de miles o millones de Bashōs, tenemos que tomar por las astas el problema de la violencia que está en nosotros. Ese es, quizás, el dilema de la especie humana a esta altura de su desarrollo: cómo lidiar con los violentos sin convertirnos también en bestias durante el proceso, cómo dominar el fuego de nuestra violencia interior.

Si hay luz, siempre, cuando las cosas pintan auspiciosas, es porque se trata de la experiencia sensible que nos dio la bienvenida a esta Tierra. Fuimos creados y gestados en la penumbra de un vientre, y la claridad del mundo fue lo primero que nos deslumbró cuando salimos de él. Que pasemos la vida dependiendo de la luz material y buscando la luz interior no es, pues, ilógico ni un capricho. Es una forma de conectar con la trama secreta del universo. Por eso es imperioso que pongamos límites a quienes sueñan con volvernos a la penumbra de las cavernas, o sumirnos en la oscuridad definitiva antes de tiempo. Porque esta vida es lo único real con lo que contamos y, como dice Bashō,

A pesar de la niebla

es bello

el Monte Fuji.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí