Si algún día no quedase de nosotros, los humanos, más que ruinas y vestigios, no estaría mal que nos sobreviviese una canción de Cole Porter. ¿O acaso no ansiamos todos ser recordados de la mejor manera? Es probable que el nombre per se no te diga mucho, pero tenés que haber vivido en un tupper para no haber escuchado melodías como I've Got You Under My Skin, Night and Day y Let's Do It (Let's Fall In Love). Seguro que conocés alguna canción de Cole Porter aunque no seas consciente de conocer una canción de Cole Porter. Si no la escuchaste en la radio, te llegó a través de alguna película y hasta de un dibujito animado. La lista de intérpretes que se montaron sobre su música y sus letras ocurrentes podría ser infinita: Fred Astaire, Billie Holiday, Frank Sinatra, Ethel Merman, Ella Fitzgerald, Tom Waits, Robbie Williams, Annie Lennox, U2, Bryan Ferry... En su forma original son canciones tradicionales y elegantes, que nacieron como parte del score de algún espectáculo de Broadway o de un film de Hollywood. Pero, las tome quien las tome para versionarlas, lo indeleble son las melodías, las letras entre juguetonas y poéticas y la capacidad de representar una amplísima gama de emociones, desde la simple calentura al amor sublime.

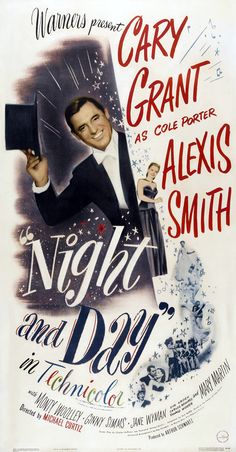

El otro día, por culpa del zapping, me detuve en una película que cuenta su historia: De-Lovely (2004), de Irwin Winkler. (Ojo, que no es la única que Hollywood le dedicó. La original fue Night and Day en 1946, donde Porter fue interpretado por Cary Grant, nada menos.) Ya había visto De-Lovely en su momento y sabía que era muy mala, a pesar de que la historia es atractiva y de que cuenta con un gran protagonista. (Kevin Kline es un actorazo.) Pero las canciones son inhundibles, a pesar de que las versiones grabadas para el film, interpretadas por gente como Elvis Costello y Sheryl Crow, distan de estar a su altura. Debe ser por eso que me quedé con ganas de más y mejor Cole Porter, y chusmeando por Internet descubrí que uno de sus éxitos, Don't Fence Me In —popularizado en 1944 por el cowboy cantor Roy Rogers— había tenido el más insospechado de los orígenes: Porter la escribió en 1934 para una película que nunca se filmó e iba a llamarse... Adiós, Argentina, así en castellano y todo.

Seguí excavando en el arcón virtual, pero no encontré mucho más. Adiós, Argentina fue una fallida producción de la 20th-Century Fox, sobre un guión de Allen Rivkin. Según se dice, incluía un puñado de canciones de Porter, entre ellas If You Could Love Me —que terminó difundiéndose, hay versiones en YouTube— y una que llevaba el mismo título de la película y a la que estoy tratando de acceder vía Internet, hasta el momento sin éxito; lo único que encuentro es un disquito de Lionel Newman and His Orchestra que data del '55, que a pesar de estar en el escaparate virtual no me dejan comprar. Pero el hecho de que Don't Fence Me In tenga una cadencia country, sumado a que otra de las canciones se llama Singing In The Saddle (Cantando en la montura) y que a otra más la bautizaron The Chiripah, o sea El chiripá, permite hacer alguna conjetura. Lo más probable es que se tratase de una comedia musical romántica, construida sobre el telón del imaginario que por entonces se tenía de Argentina, entre otras causas por culpa de Rudy Valentino: nuestro país concebido como una suerte de Texas latinoamericana, llena de planicies interminables, surcadas por gauchos a los que se consideraba cowboys con mejor fashion sense y un homoeroticismo más marcado, por obra y gracia de esos ponchos revoleables a lo siete velos y la opción por un par de bolas extra con funcionalidad de arma arrojadiza.

De haberse realizado, seguramente sería una película intolerable, por más Cole Porter que incluyese. Las películas del Hollywood clásico que trataron de hacer westerns en las pampas son un pelotazo en contra, como Way of A Gaucho (1952), otra producción de la Fox —allí debía pesar un ejecutivo al que le parecíamos muy exóticos, no queda duda— que aunque dirigida por el gran Jacques Tourneur no se puede ver sino como una comedia involuntaria. Ya la forma en que la marketineaban da vergüenza: "¡Irrrumpiendo con la Furia y el Romance de las Pampas Argentinas!", decía el afiche. (Surging With the Fury and The Romance of the Argentine Pampas!")

Me quedé pensando que esa visión de la Argentina parecerá perimida, pero no ha muerto aún. Existe una anécdota en torno al rodaje de Way of A Gaucho —que tuvo lugar acá durante el '51, en pleno gobierno peronista—, que vale por su carga simbólica. Cuentan que hubo chisporroteos entre los productores hollywoodenses y las autoridades locales, en particular con el Ministro de Información Raúl Apold. La versión extranjera, presentada por el guionista Philip Dunne, atribuye el recelo al hecho de que los peronistas atesoraban la figura del gaucho "como un símbolo de su propio, agresivo nacionalismo" y por eso recelaban de su uso. Yo intuyo que Dunne no debe haber entendido lo que estaba en juego, pero en todo caso el peso poético del episodio sigue siendo innegable. Difícil que hubiese entendimiento entre los extranjeros que idealizaban un modelo de Argentina que empezaba a ser cuestionado —país campestre, con ciudad-capital de ínfulas europeas—, y los representantes del modelo nuevo, entre otras cosas por su visión industrialista, que corporizaba el peronismo.

Digo que esa visión no murió porque, si bien nos sentimos a años luz de la Argentina- Granero-del-Mundo, seguimos crucificados a un modelo que tira para atrás y se obstina en que seamos un país elemental, productor de materias naturales que demandan poca mano de obra y se venden al exterior, por supuesto en dólares: laburar poco, pagar jornales de miseria y cobrar mucho, ese es el way de nuestros gauchos capitalistas. Llevamos casi 80 años sin lograr consenso en torno a un modelo superador, que integre la producción del campo pero nos despegue de las rémoras de la etapa colonial. Cada política de cuño industrialista y modernizador fue desmontada por la restauración de gobiernos dictatoriales o neoliberales, forzándonos —en el '55, en el '76, en 2016— a marchar a contrapelo de la Historia. Por eso se me ocurrió que me complacería ver una película llamada Adiós, Argentina, donde se contase el momento en que, ¡por fin!, cortamos amarras con la estructura de poder que nos retenía atados al siglo XIX.

La música no sería de Cole Porter, me temo. No habría pianos de cola, coreografías deslumbrantes ni personajes que dejan de hablar para prorrumpir en una canción. Pero juro que el día en que convirtamos esa historia en realidad —el día que nuestro país se soliviante y quiebre de una vez el yugo de intereses que impide que nos pongamos de pie— bailaré como Fred Astaire por los pasillos del cine, desafiando la ley de gravedad.

You Do Something To Me

Cole Porter podría haber vivido una vida diferente. Hijo único de una familia de dinero —nació en Peru, Indiana, en 1891: era peruano, literalmente—, estudió en Yale y se lo soñaba abogado para hacerse cargo del negocio que le pertenecía por herencia. Sin embargo escapó de ese destino por la ventana de la música, una pasión que su madre había alentado desde que era niño. Pero en lugar de disparar hacia la música culta, lo cual habría sintonizado con las pretensiones de los Porter-Cole, se mandó de cabeza hacia la música popular del momento, donde descolló a la vez —caso raro— como compositor y letrista exquisito. (Lo más parecido que tenemos hoy es Stephen Sondheim, que es como Porter filtrado por Kafka: un martini extra dry en respuesta al burbujeo del champagne.)

Su don de lenguas le permitía incurrir en juegos de palabras cargados de doble intención tanto como en declaraciones de amor excelso. Se lo recuerda más por el costado lúdico, chispeante de su humor, pero sus intereses profundos iban más allá. "Los comentarios sobre lo socialmente apropiado y su tratamiento irreverente de las políticas sexuales no perdieron nada de su filo post-freudiano ni de su mordacidad antipuritana", dijo David Barber en el New York Times, hace no mucho. En 2006, The Library of America —el equivalente de nuestra Biblioteca Nacional— le concedió el honor canónico de publicar un popurrí de su escritura, Cole Porter: Selected Lyrics, consagrándolo como el primer letrista norteamericano en formar parte de sus ediciones de poesía.

Me deslumbra la gente que por posición social y/o formación podría haberse integrado a una cierta elite, llevando adelante una vida sin sobresaltos, y sin embargo elige intervenir en la realidad popular. Entre nosotros hay casos notables en esa línea. Enrique Santos Discépolo podría haberse quedado dentro del prestigioso micromundo del teatro, pero se largó a escribir tangos. Ernesto Guevara podría haber brillado como médico entre las clases altas de Buenos Aires, pero se largó a conocer Latinoamérica y ya no hubo vuelta atrás. Se me ocurren otros nombres: el geólogo Oesterheld, María Elena Walsh, el Indio... Toda gente que de diversos modos representa a una Argentina innovadora, todavía hoy modernísima, y por eso del todo opuesta a aquella a la cual mi película inspirada por Cole Porter querría decirle adiós.

¿A qué rasgos nuestros habría que cantarles Adiós, Argentina para que el país dejase de ser una eterna promesa? ¿Qué realidades necesitamos superar para arribar a una plataforma nueva, a una refundación, que permita empezar a crecer, desarrollarnos de verdad, de un modo más parejo, más justo?

Ya sé que el planteo se presta para hacer hacer filosofía barata y sociología de goma. Tienta irse por el lado de ciertos defectos como pueblo, que justificarían la frustración eterna. (Pienso en la frivolidad, la tilinguería que abunda en las clases altas y medias de las grandes ciudades; pienso en la mansedumbre de nuestras mayorías, que toleran tanto más de lo que deberían.) Por eso, pongámonos de acuerdo en decirle Adiós, Argentina a hechos, a las realidades comprobables, mensurables, que son los bloques de concreto en nuestros pies que impiden pasar de pantalla.

Por supuesto que no existimos en el vacío. Somos una nación austral, parte de uno de los continentes de mayor riqueza natural y poblaciones más empobrecidas, por imperio de la violencia económico-política; sujeta a las presiones de los países poderosos, a cuyo ordenamiento servimos como factoría de productos primarios, endeudada hasta la verija toda vez que se pueda; y explotada por una casta de empresarios locales que funciona cual jerarquía virreinal, dedicada a exprimir tierra y pueblo hasta la última gota y fugar ganancias del país en galeones virtuales. Así descripta, esa circunstancia aplica tanto a nuestro presente como a la Argentina del siglo XX y también del XIX. ¿Cómo vamos a saltar a una nueva pantalla, cómo arribaremos a una etapa superadora, si más allá de los cambios tecnológicos la estructura del poder económico en la Argentina sigue siendo tan parecida, en su esencia, a la de nuestra sujeción colonial? Nuestro país es como los pies de las mujeres orientales de la tradición: condenado a andar con zapatos demasiado pequeños para conformarse a un esquema arcaico, que sólo complace a los amos de la sociedad, y en consecuencia a no crecer nunca de verdad.

Para colmo, la Historia se muestra al filo de cambios telúricos para los que deberíamos estar preparándonos: como los desafíos de un mundo que no consigue poner cascabel político a las corporaciones, o la proximidad de catástrofes naturales a consecuencia del desmadre ecológico, que —en este sentido, la pandemia debería ser interpretada como un aperitivo— cuestionarán a fondo nuestra forma de existir en el planeta. Visto así, la tenemos jodida: encadenados a una forma de vida colonial con fecha vencida, cuando necesitamos prever el mundo que viene y cómo acomodarnos a él de modo que no nos deje mal (peor) parados. Pero al mismo tiempo, deberíamos reclamar control soberano sobre las riquezas nacionales, por lo general explotadas en beneficio de pocos (por no decir entregadas escandalosamente), y meterle brasa a nuestro capital humano, que no es moco de pavo. Cada vez que se les da la oportunidad, como se demostró durante la pandemia por enésima vez, nuestros científicos, técnicos y laburantes pegan un salto exponencial de calidad, y en velocidad, que no creo posible en la mayoría de los países que imaginamos desarrollados: las aptitudes —supongo— que nos vemos obligados a pelar a consecuencia de vivir de crisis en crisis.

O sea que la base está, como decía cierto sujeto no del todo presentable. No es que no haya con qué: hay de sobra. El problema es que nuestra clase dirigente, con la oportuna colaboración de políticos y jueces, construyó un cielo raso a metro veinte de esa base, que nos obliga a vivir agachados. No sé a ustedes, pero a mí me molesta vivir así. Entre otras cosas, es malo para las rodillas y a mí ya me faltan los meniscos de la izquierda. ¿No cae de maduro que deberíamos reventar de una buena vez el corsé que supone esta estructura económica vetusta, campo-dependiente, fugadora serial, de servicios carísimos, que ya no representa nuestras potencias y deseos? ¿Soy yo, nomás, o en efecto llegó la hora de que los mismos de siempre dejen de re-fundir el país para en cambio refundarlo, liberándonos de la prisión del pasado y diseñando un futuro que hoy no está a la vista?

En esta Argentina de hoy el peso del poder real es abrumador. Nos bloquea, nos asfixia, enceguece: por más que nos forcemos a imaginar un futuro mejor, no vemos nada, no aparece nada en la pantalla de nuestras mentes; a ese punto nos han condicionado.

Y sin embargo, como dice un amigo: cuando la noche es más oscura...

Anything Goes

Durante estos días se volvió notorio uno de los nudos gordianos que urge cortar —porque no hay modo de desatarlo con los dedos desnudos, ¿queda alguna duda?— para que la Argentina deje de ser prisionera del ayer: el Poder Judicial.

La exposición de la Vicepresidenta resonará durante mucho tiempo, por la lucidez y el coraje del que hizo gala para mirar a esos prohombres del establishment y decirles en la cara: Ustedes también son responsables de lo que nos pasa. Co-responsables del endeudamiento demencial frente al cual no dijeron ni pío y empuja al país a la servidumbre. Co-responsables de la vergonzosa persecución a la fuerza política más popular. Co-responsables de cada femicidio ocurrido a pesar de denuncias que nunca redundan en protección efectiva. En este país no contamos con un Poder Judicial digno del siglo XXI, de un país moderno. Lo que padecemos es uno prebendario, en tanto funciona como canonjía, empleo lucrativo e intocable a pesar de ser poco trabajoso; discriminador en términos sociales, porque en sus tribunales el pobre tiene posibilidades cercanas a cero; detentador de privilegios que justifica como derivados de su función, cuando por el contrario la misma debería persuadirlo de no conservar ninguno; de notable estrechez de miras, dado que sólo es funcional a los poderes reales — convencido de ser socio de la aristocracia, cuando no es más que una burocracia virreinal. El poder real mira a esos jueces como Victor McLaglen miraba a Gunga Din, el cipayo de la película de quien Peter Sellers se burlaba al comienzo de La fiesta inolvidable. Y aunque están convencidos de ser negros de toga, los ricos de verdad los miran como lo que son: negros de alma como el resto de nosotros, aunque no paguen impuestos y gocen de jubilaciones de lujo.

Por supuesto, si uno no ve otra cosa que la autodefensa que lanzan los que tienen el culo más sucio —amplificada por la otra burocracia virreinal, los medios que entallan la información a medida del poder—, da la sensación de que esos jueces son en realidad vestales, como las sacerdotisas vírgenes de familia patricia consagradas a honrar a la diosa del hogar. (Una de las vestimentas que usaban las vestales se llamaba ínfula. Muchos de nuestros jueces no se quitan sus ínfulas ni para ir al baño.) Pero, lejos de custodiar un fuego sagrado, esencial al pueblo todo, las vestales argentinas lo han privatizado. Todos aquellos que fatigan tribunales saben que, en ciertos juzgados, las sentencias tienen precio, ya sea en contante o en favores políticos. En contra de la dignidad que asumen como pose, forman parte de la institución más desprestigiada de la Argentina. Pocos les creen. Nadie los respeta — ni los que fingen hacerlo cotidianamente, cuando arriban a sus despachos.

Uno podría decir: Que se queden ahí, chapaleando en su lodo ético, todos manoseaos. (En estos días la oposición embarra valores del mismo modo en que durante años embarró la verdad a través de las fake news. Que Patricia Bullshit acuse a Cristina de "inhabilidad moral" es tan ridículo como que Mr. Magoo se burle de mi miopía.) El problema es que —como subrayó la Vicepresidenta, esa mujer que podría haber sido cualquier cosa que se hubiese propuesto, ¡hasta miembro de la Corte Suprema!, y sin embargo hizo de su vida un servicio público, como Néstor— con este Poder Judicial no podemos dar ni un paso hacia el futuro.

Son los zapatos que jibarizan nuestros pies, el cielo raso a metro veinte de altura. Cuando lo que necesitamos es un Poder Judicial que, aunque no sea ideal —porque no existe nada similar en ninguna parte del mundo—, al menos se esfuerce para arrimar el bochín a la tarea para la cual fue creado. El artículo 16 de la Constitución dice que todos los habitantes de este país somos iguales ante la ley. El Poder Judicial que hoy tenemos es la demostración palmaria de todo lo contrario. Santiago Maldonado sigue sin obtener justicia, los negritos van presos aunque no haya pruebas en su contra, mueren mujeres a pesar de haber apelado a jueces en busca de protección, Cristina y Axel responden por un delito inexistente, y mientras tanto los que le cagaron la vida a millones de argentinos dan conferencias pagas por el mundo en inglés de academia Pitman o deciden volar a ver fútbol en países más exóticos que el nuestro.

No puede ser más evidente que esta realidad no da para más. El Poder Judicial está encallado en una crisis terminal, y lejos de dar señal de que desea rehabilitarse, acelera en el barro, hundiéndose más. Yo toco de oído en estos temas, igual que ustedes, así que ignoro cuáles son las medidas que requiere la salida de este marasmo institucional; supongo que una combinación entre decisiones políticas imaginativas y valientes (¡a lo Néstor!), el apoyo concreto del Congreso y el consenso a ser potenciado con aquellos sectores de la Justicia de trayectoria irreprochable, hartos de ser salpicados por el desprestigio general. Pero si hay algo de lo cual no dudo es que este Poder Judicial es parte de aquello a lo que necesitamos cantarle adiós, Argentina del pasado, mientras Cole Porter acompaña al piano.

Hagan sus listas de aquellas cosas a las cuales necesitamos decir adiós, de forma definitiva. Descuento que coincidiremos en muchos ítems, como las prácticas monopólicas que la ley no pone en caja y las policías que son parte de la enfermedad antes que el remedio. Lo crucial es que asumamos que nuestro futuro y el de nuestros críos depende de que nos desprendamos de una vez y para siempre de condiciones que arrastramos desde lejos, aunque nos condenan al atraso histórico y la injusticia. ("En la Nación Argentina no hay esclavos", dice el artículo 15 de la Constitución. Andá a contárselo a la gente, y en particular a las mujeres, que día tras día comprueban que carecen de todo poder de decisión sobre sus vidas.)

Para darle bienvenida a un futuro que no sea la prolongación antinatural de este presente —vida en suspensión inanimada—, hay una Argentina conservadora a la que necesitamos decirle adiós antes de que nos mate a golpes porque la Justicia le dio apenas un chas chas, palmada en el culito. Aquellos que por esas cosas de la vida fuimos formados en el cristianismo reconocimos al toque, tan pronto la dijo, un eco posible de la frase con que Cristina cerró su alocución del jueves. Hagan lo que tengan que hacer, le dijo a los jueces. En Juan 23, 17, por completo consciente de que está a punto de ser traicionado, Jesús le dice a Judas: Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Me pareció lógico el eco, dado que Cristina no es la única en saber que ciertos jueces están más cerca de Judas que de Salomón. Pero al rato entendí que yo estaba errando el vizcachazo, y en consecuencia achicando la cosa. Gastar esa frase en los jueces que la miraban por Zoom era un desperdicio, como lo hubiese sido dirigírsela al escorpión de la fábula. Esos muchachos van a hacer lo que está en su naturaleza, porque no saben hacer otra cosa. Prefiero creer que la frase nos interpelaba a nosotros, los que quizás dudamos respecto de nuestro rol en esta hora. Somos nosotros los que deberíamos hacer lo que tenemos que hacer. Nunca vamos a deshacernos del lastre de ciertas realidades hasta que las miremos a los ojos, las señalemos con el dedito que tanto irrita y les digamos sin pestañear, como en el tango:

Hoy vas a entrar en mi pasado.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí