En 1973, Stephen Edwin King era un muchacho de 26 años que vivía galgueando. Podría haber sido un argento típico de la ex clase media de hoy. Alto, desgarbado, con una ceja única que resultaba un comentario irónico a su barba rala. Vivía en un trailer —una casa de metal sobre ruedas, que suena a casa rodante pero es un poco más grande— con su esposa y los dos hijos que tenía por entonces. Enseñaba Lengua en escuelas secundarias y ganaba un mango extra publicando cuentos en revistas blandamente eróticas como Cavalier — una Playboy de segunda selección.

En busca de una idea para otro cuento que ofrecer a Cavalier, se le cruzaron dos cables que produjeron una chispa. Le hincó el diente a un artículo sobre el fenómeno de la telekinesis, el presunto poder de mover objetos físicos con la mente. Según ese texto de divulgación, se trataba de un fenómeno que había sido registrado en mujeres adolescentes, alrededor del tiempo de su primera menstruación. Eso le hizo pensar en dos chicas a las que había conocido durante su propia adolescencia. Una tímida que extremo, a la que le hacían bullying constantemente porque iba vestida todos los días con la misma ropa. (Nuevos ecos contemporáneos, aquí, de la ex clase media argenta de hoy: ¿a cuántas pibas y pibes les estará pasando lo mismo entre nosotros?) Y la otra, asfixiada por las constricciones de una familia dogmáticamente religiosa.

El hecho de no estar lejos de su propia adolescencia y de lidiar como profesor con teenagers de ambos sexos le proporcionaba experiencia palpable: si en efecto un escritor debe escribir sobre algo que conoce de verdad —write what you know, reza el consejo: hablá de lo que sabés, o sea no toques de oído—, King la tenía fácil: sólo debía abrir los oídos y los ojos para percibir las putadas que los pendejos y pendejas crueles producían delante de sus narices. Además conservaba la picazón que le inspiró un amigo, que lo había desafiado a construir un personaje femenino sólido. King arrancó con una historia, pero a las tres páginas se frustró y las tiró a la basura. De donde las rescató su esposa, Tabitha, que las puso ante sus narices y le dijo la frase que constituye el mejor aliciente que un escritor puede concebir: quería saber cómo seguía la cosa.

Prudente de todos modos, King decidió contar la historia de Carietta Carrie White de modo indirecto, a través de reportes de terceras personas, cartas y textos periodísticos. Tabitha se había convertido en su consultora en materia de experiencias femeninas adolescentes, pero de todos modos no se animó a meterse dentro de la cabeza de Carrie: prefirió contarla a través de la mirada de los demás. La historia era simple, pero narrarla con el detalle y el ritmo que demandaba excedió los límites de un cuento y Carrie se convirtió en una novela corta, la primera que publicó Stephen King el 5 de abril del '74, hace medio siglo.

Imagino que conocen la anécdota, aunque más no sea gracias a la película de Brian De Palma —que es del '76, año cargado de enorme peso simbólico para los argentinos—, de las dos remakes más recientes o de su adaptación como musical. Carrie es una chica de 16 años, poco agraciada, hija de un padre ausente —como el mismo King, cuyo progenitor lo abandonó a los dos años— y de una madre extremadamente religiosa. Un día, después de una práctica deportiva en la escuela, Carrie está duchándose cuando empieza a sangrar por la vagina. Se trata de su primera menstruación, simplemente, pero Carrie ha crecido en un hogar oscurantista y su madre no le ha advertido lo que debía pasarle al despuntar la adolescencia. La hemorragia le induce un ataque de pánico en pleno vestuario —la pobre piba cree que se está muriendo—, y como se trata de la chica de la que toda la división se mofa, en vez de contenerla y explicarle, sus compañeras se le cagan de risa y la sepultan bajo una lluvia de tampones y toallitas.

Sintiéndose culpable, una de las chicas que se prendió a la joda —Sue Snell, se llama— decide hacer algo a modo de compensación. Y haciendo gala del pensamiento mágico que durante la adolescencia no distinguimos del racional, le pide a su propio novio, Tommy Ross —el chico popular del curso, puesto casi siempre atribuido al mejor deportista— que invite a Carrie al baile de graduación que está a pocos días de distancia. Tommy accede a regañadientes, y todo parece fluir de maravillas. Llega el baile, Tommy se comporta de manera encantadora, Carrie disfruta en sociedad por primera vez en la vida y, a modo de yapa, es elegida reina del baile con Tommy por rey, por el voto de sus iguales.

Pero claro, no todas las chicas son Sue Snell. También está Chris Hargensen, del bando de las ricas y populares, que se rebela contra el castigo que les impusieron a todas por burlarse de Carrie y decide cobrárselas. Para lo cual conchaba a su chico, un patotero llamado Billy Nolan, que consigue un balde de sangre fresca de cerdo que entre ambos colocan en el gimnasio donde se desarrollará el baile, justo encima del escenario. El último detalle de la joda lo ultima Chris en plena fiesta, con la ayuda de sus amigas y de los amigos de Billy. (Este detalle se me había olvidado, hasta que volví a ver la película esta semana. Ahora lo encuentro cargado de significación.) Para asegurarse de que Carrie suba al escenario y se pare debajo del balde de sangre, lo que hace falta es manipular la elección. Y Chris lo hace mediante sus cómplices, que cambian los votos reales por otros ya amañados.

El climax tiene lugar cuando la exultante Carrie resulta humillada a la vista de todos y libera los poderes telekinéticos que hasta entonces venía tanteando de manera modesta. Como el escarnio de verse bañada en sangre y convertirse en el hazmerreír de toda la secundaria es atroz —todos hemos sido adolescentes, sabemos que en esa etapa ciertas cosas se magnifican como de vida o muerte—, su reacción es proporcional. Carrie se cobra la mortificación arrasando el gimnasio, matando prácticamente a la entera concurrencia y haciendo volar la escuela por los aires. (No se puede negar que King aprovechó la oportunidad de hacer su propia catarsis a través de Carrie: uno de los grandes servicios que la literatura presta a quienes la cultivamos.) No satisfecha, en el camino de regreso a casa destruye también estaciones de servicio y edificios y corta los cables de la luz y las comunicaciones. Pero al llegar al hogar no encuentra consuelo sino la violencia de su madre, para quien Carrie es la encarnación del pecado que cometió con el marido que terminó abandonándola por otra y a quien prefiere matar antes que permitir que se descarríe. (O se des-Carrie, habría que decir en este caso.)

La historia concluye del modo más negro, porque no se salva nadie o casi nadie. Imagino que, a su publicación a través de la editorial Doubleday, King debe haber atribuido a esa oscuridad la escasa repercusión que obtuvo la novela. Le habían pagado apenas 2.500 dólares de adelanto y la edición en tapa dura —porque en los Estados Unidos los libros se publican al principio en ediciones de lujo, y sólo más tarde como libros de tapa blanda llamados paperbacks— no llegó a best-seller, vendió entre 13.000 y 17.000 ejemplares. (Que acá señalarían un exitazo, aunque allá significaban nada, tanto entonces como ahora.) Recién en mayo, a un mes de su salida, otra editorial le vio la punta a la edición popular y le ofreció a Doubleday una cifra por hacerse cargo, de la cual King ligó 200.000 dólares. Aun así, Carrie se convirtió en éxito editorial recién después del batacazo que produjo la película de De Palma, que la llevó a vender cuatro millones de libros y le permitió a King convertirse en lo que todos los narradores, y particularmente los latinoamericanos, soñamos ser: un escritor full time.

Carrie no es mi novela favorita de Stephen King —sigo prefiriendo la primera que leí, que es la segunda que publicó: Salem's Lot—, pero le estoy agradecidísimo como lo estamos todos los fans de don Esteban, porque dio pie a una carrera de medio siglo de placeres y deslumbramientos literarios. (Lleva más de 70 libros publicados, el tipo. Jacobo Timerman diría que padece de incontinencia tipográfica, pero en el mundo somos millones los que vivimos agradecidos por la logorrea de Stephen King.) Sin embargo, pocas de sus novelas he revalorizado y reconfigurado más a través de su relectura. Durante décadas, no conseguí experimentar a Carrie más que a través de su trágica figura central. Carrie —el libro, la película— era sobre Carrie la persona: ¿qué duda cabía, no lo estaba diciendo su mismísimo título, con todas las letras? Pero hoy, seguramente a cuenta de lo que experimentamos en la vida real, en este país y en este momento, no consigo pensar a Carrie más que como la historia de un pueblo maldito.

De víctima a victimaria

A partir del éxito de Carrie, Stephen King convirtió el horror en un género popular que cruzaba todas las clases sociales, y lo hizo solito, el muy turro. Hasta entonces las novelas de horror pertenecían al dominio de lo pulp, lo que se compraba más en los kioskos de revistas que en las librerías; eran un suburbio de la literatura, la clase de cosas que lee la gente que no lee esos libros que consideramos "de verdad", las obras serias.

Entre sus múltiples méritos, mencionaré aquí dos, apenas. King es un maravilloso escritor naturalista, cuenta la vida real como pocos. Es un tipo que salió del barro, criado por una madre soltera que se las rebuscó como pudo para mantenerlos a él y a su hermano, y que llegado el momento se ocupó él mismo —aun cuando ya era famoso y millonario— de no perder nunca el contacto con la calle de la que había salido. Por eso sus obras suelen tener lugar en puntos reales o imaginarios del estado de Maine —el más grande de Nueva Inglaterra, en el cuerno noreste del país—, que es el lugar que más y mejor conoce, y por eso sus personajes suelen ser gente asequible, cualunque, como uno. Uno reconoce y se encariña con las criaturas de King casi al toque, empatiza con ellas, las querría como amigas. (Me refiero a aquellas que llevan la acción como protagonistas, porque tienden a ser buena gente, a diferencia de quienes desempeñan el rol de adversarios.) Por eso, cuando surge el problema central que los aquejará durante el relato, uno se queda con ellos, aun cuando se trate de un problema delirante: vampiros, extraterrestres, autos con vida propia, perros domésticos convertidos en monstruos. Porque, como Tabitha Spruce King, a esa altura queremos saber cómo seguirá la cosa, qué les va a pasar a nuestras flamantes amistades imaginarias.

El otro mérito que quiero subrayar es el siguiente. Si bien King juega con casi todas las figuritas tradicionales del género —monstruos de toda laya, poderes fuera de lo común, fenómenos inexplicables, viajes en el tiempo—, el horror que torna tan efectivas sus historias no depende de lo extraordinario de la situación sino, por el contrario, de los temores que nos son comunes a todos. King arrancó el horror de los castillos góticos del pasado y lo sembró en el corazón de los Estados Unidos contemporáneos, y no en las ciudades donde moran las elites —ni en California ni en la Nueva York de El bebé de Rosemary ni en la aristocrática Georgetown, Washington, de El exorcista—, sino en pueblos, entre clases medias y bajas cuyos miedos no pueden ser más palpables: irte de mambo a la hora de burlarte de alguien, perder a un hijo en un accidente, que aquello con lo que siempre contaste —tu perro, tu auto— se te vuelva en contra, que tus adicciones y tus inseguridades te conviertan en un sacado que daña a su propia familia, sentirte culpable de la muerte de tu hermanito: cosas de esa calaña, que hemos sentido —o tememos sentir— prácticamente todos. Por ahí pasa, entiendo, buena parte del poder de sus relatos. Lo escalofriante no es el elemento extraordinario per se —el condimento fantástico, por así decir—, sino lo que ese elemento puede llegar a producir en nosotros, comunes mortales.

A partir de Ben Mears, el protagonista de Salem´s Lot (1975) —que era un escritor joven en busca de su gran oportunidad, y por ende un doble innegable de King—, sus protagonistas fueron casi siempre gente con la que uno podía identificarse. ¿Cómo no empatizar con el pobre Jack Torrance de El resplandor, que ya no sabe qué hacer para que la vida le conceda una buena racha? ¿Cómo no sufrir con Paul Sheldon, el escritor que queda en manos de una fan demente en Misery? ¿Cómo no vibrar con Paul Edgecombe, el penitenciario que en La milla verde está a cargo del pasillo de la muerte de una prisión y comprende que deberá ejecutar a alguien que es un pan de Dios?

Pero Carrie se sale de este patrón, y no sólo porque fue la novela debut. Durante la lectura, uno se apiada de Carrie pero nunca se identifica con ella ciento por ciento. Y es lógico que así sea, porque no es fácil ponerse en el lugar de una criatura que nunca ha vivido en el mundo, sino entre las tinieblas maniqueas con que su madre la alimentó día y noche. (Tanto en el libro como en el film de De Palma, la casa de Carrie no parece un hogar sino una santería siniestra, llena de polvo y de efigies truculentas.) Lo cual no te deja otra que intentar identificarte con los otros personajes, la gente "normal". El problema es que, de los personajes que habitan en la imaginaria ciudad de Chamberlain, estado de Maine, no hay uno solo que parezca rescatable en términos humanos. Todos son reprobables, de un modo u otro.

La misma Sue sobreactúa su culpa por haberse burlado de Carrie, generando la situación —que Carrie vaya al baile con Tommy, en vez de ir ella— que detonará la tragedia. La profesora de gimnasia, Rita, que es quien castiga a las chicas y de allí en adelante apaña a Carrie, confiesa al comienzo que la piba le resulta insoportable y que la cacheteó con ganas. El director de la escuela no consigue registrar su nombre, le dice Cassie constantemente. La madre de Sue se quita de encima a la madre de Carrie, que toca el timbre para intentar evangelizarla, cerrándole la boca con diez dólares a modo de "contribución". Hasta el profesor de literatura —que es el rol que el mismo King desempeñaba entonces entre adolescentes— se mofa de Carrie. El único que merece el beneficio de la duda es Tommy, que sin dejar de ser un Adonis vacuo empieza a valorar sinceramente a Carrie, una vez que empieza a tratarla. Pero Tommy es el primero en morir —el único que no sucumbirá a causa de la furia de Carrie—, con la cabeza rota por la caída del balde de la sangre de cerdo.

La novela pinta a Carrie White como la resultante de su entorno: el familiar y el social. Ella es, ante todo, una víctima de su circunstancia. Pero King, y detrás suyo De Palma, se esmeran en dejar en claro que Carrie tiene sobradas razones para pasar de víctima a victimaria. Carrie arrasa con el pueblo que primero arrasó con ella. Ni King ni De Palma identifican a nadie que merezca ser salvado. De un modo u otro, todos han sido co-autores de la infelicidad de Carrie, y como tales merecen recibir las consecuencias de sus actos. (Por supuesto, uno presume que muchos de los personajes de Chamberlain, Maine, no incidieron directamente sobre la suerte de Carrie. Pero el hecho de que todos los que el autor creó con nombre y apellido dejen tanto que desear sugiere otra cosa: que una muestra social tan apabullante en su mediocridad y en su mezquindad debe ser representativa de una comunidad que está podrida hasta su raíz.

Lo cual me lleva a formular dos preguntas complementarias, que aún formando parte de un análisis literario detonan inquietudes reales, en un país como el nuestro y en un tiempo como el de hoy. ¿Qué clase de sociedad es la que habilita y permite que existan criaturas tan dañadas como Carrie? ¿Y cuáles son las limitadas opciones de lo que puede llegar a ocurrir, cuando a alguien tan violentado y abusado como Carrie se le permite llegar a una posición de enorme poder?

Del Dunga Dunga al Dengue Dengue

La dinámica de la situación establecida entre Carrie y la población de Chamberlain, Maine, es de mutua destrucción. La sociedad del pueblo imaginario de Nueva Inglaterra ha dado rienda a sus peores instintos, y avalado el encono hacia los débiles y los distintos a los que, además, sus instituciones dejaron librados a la suerte. Torturar a diario a Carrie no era una actividad prohibida, por el contrario: era el más popular de los deportes de la secundaria pública. Si la jodías delante de todos los demás, te sumabas instantáneamente al bando de los Vivos Bárbaros. Era una actividad que garantizaba diversión sin consecuencias, porque los débiles y distintos suelen apechugar hasta que implosionan y se autodestruyen, sin que sus esquirlas dañen a terceros.

Pero, claro, los seres humanos somos todos distintos, y por eso es natural que se verifiquen excepciones. Carrie vendría a ser una de ellas porque en un momento límite decide retaliar, devolver violencia a cambio de violencia. El tema, aquí, es que Carrie es inimputable porque se trata de una menor de edad. Si hubiese sobrevivido a la ordalía que protagonizó, aun así no habría sido considerada responsable de sus actos como por ley debería serlo un mayor de edad. Hasta el más mediocre de los abogados defensores se hubiese hecho una panzada describiendo la vida familiar de Carrie —sometida a una visión del mundo según la cual cuanto más sufrís y de cuanto más te privás, mejor te va a ir en la vida ultraterrena— y las humillaciones cotidianas de las que era objeto.

Stephen King escribió esto hace un poco más de 50 años, pero Carrie plasmó ya entonces una intuición sobre el tejido social de los Estados Unidos que no ha cesado de profundizarse. Por supuesto que no existen personas como Carrie White pero sí sucedáneos: hablamos de una sociedad donde prácticamente todos los días, o como mucho día por medio, un sujeto sale a la calle armado hasta los dientes y empieza a bajar gente a lo pavo. Entre estos asesinos sin ton ni son y el porcentaje de estadounidenses que viven empastillados o drogados para seguir funcionando en el marco del sistema, el panorama actual es el de una sociedad en la cual, como en la Chamberlain de Stephen King, una porción sustantiva de la población está embarcada en un pacto tácito de mutua destrucción. En el país que se vende ante el mundo como adalid de la democracia, hasta el sistema democrático ha sido relativizado. No hace tanto que entendimos por primera vez que quien gobierna allí no es necesariamente quien obtiene más votos, como le ocurrió a Al Gore y luego a Hillary Clinton; y hasta se volvió permisible discutir en las calles, como instó a hacerlo Trump en 2021, el resultado de las urnas. Al final la Chris de Carrie tenía razón: votar está muy bien, siempre y cuando los poderosos no pierdan el control sobre el escrutinio.

En los Estados Unidos no existe lo que por aquí solemos llamar Estado de Bienestar. A la hora de educarse y de cuidar de su salud, cada individuo se las arregla solo, como puede: garpa y/o se endeuda, o se las banca sin chistar... o saliendo a bajar gente como muñecos, claro. Las leyes establecen un entramado de derechos mínimos. Las empresas pueden echarte del puesto para el que te contrataron de un día para otro, sin justificación y sin indemnizarte. Esto genera una cultura de enorme competición, donde lo que prima es el sálvese quien pueda. Cada tipo o tipa que fracasan suponen una oportunidad para vos, y esas oportunidades —ver caer empleados como moscas, en la fila que te separa de tu propio escritorio— se celebran discretamente... o no tanto. Todo esto supone vivir en una tensión constante, dado que nadie tiene el futuro asegurado. La mayoría sabe que la semana que viene puede descubrirse desempleada, en pelotas, y sin nadie que le tienda una mano o la defienda en términos políticos.

Ese es el trasfondo de relatos como la maravillosa serie Beef (2023), que sigue disponible en Netflix: dos ciudadanos que, tomando como detonante un hecho fortuito —en este caso, un (casi) accidente de tránsito—, deciden aplicar sus energías a destruirse el uno al otro. Por supuesto que lo ocurrido no justifica la violencia que se apunta a este enemigo designado, esa bronca está fuera de razón y proporción. Pero agarrársela con otro es catártico, en la medida en que es más fácil arruinarle la vida a alguien más que solucionar los problemas que amargan la propia, tornándola inviable.

Esa es una de las tantas diferencias que nos separan de los Estados Unidos. Desde el '45 en adelante, aunque de modo discontínuo, aquí hemos disfrutado de un Estado que garantizó un nivel de Bienestar general que nos preservó del Sálvase Quien Pueda. Había diferencias sociales, por supuesto, pero no grandes conflictos reales. Particularmente entre el '45 y el '55 y entre el 2003 y el 2015, las tensiones no eran sociales sino político-culturales, lo cual nos permitió prosperar o por lo menos vivir en una sociedad donde existía un grado notable de previsibilidad —podías hacer planes a mediano plazo, sin sobresaltos—, en uno de los países de Latinoamérica con menores índices de violencia callejera y homicidios.

Pero hoy la cosa ha cambiado. El año pasado la taba cayó del lado de la restauración conservadora, como ocurrió en el '55 con la Revolución Fusiladora, en el '76 con la última dictadura formalmente militar, en el '89 con Carlos Saúl y en el 2015 con Mugricio. Pero esta vez, el proyecto —que, por cierto, representa los mismos intereses de siempre y beneficia a los mismos sectores, particularmente a los no productivos— está siendo llevado adelante con una ferocidad jacobina que, en términos político-económicos, no tuvieron ni siquiera Videla y Martínez de Hoz.

Somos testigos demudados de la devastación acelerada de todos los instrumentos, legales e institucionales, de lo que considerábamos el Estado de Bienestar. Cada día que pasa estamos más expuestos al Sálvese Quien Pueda, a la hora de conservar nuestros trabajos, de conseguir comida o de pegar un lote de espirales que nos preserve de la nueva epidemia. (Este es otro signo de la peculiaridad de la arremetida conservadora, que como las anteriores jode a clases bajas y medias sin excepciones, pero a la vez nos está pauperizando —económica, social y culturalmente— a niveles de lo que deberíamos llamar Cuarto Mundo: pasamos de que nos hagan el tradicional Dunga Dunga a sufrir el Dengue Dengue.) En las décadas que llevo viviendo en este país, que no son pocas, no vi nunca un grado de pobreza en la calle como el que hoy percibe cualquiera que no cierre los ojos, ni registré —porque también están a la vista— semejantes niveles de conflicto social y violencia latente, a la espera de que un chispazo ponga en acto poderes ocultos.

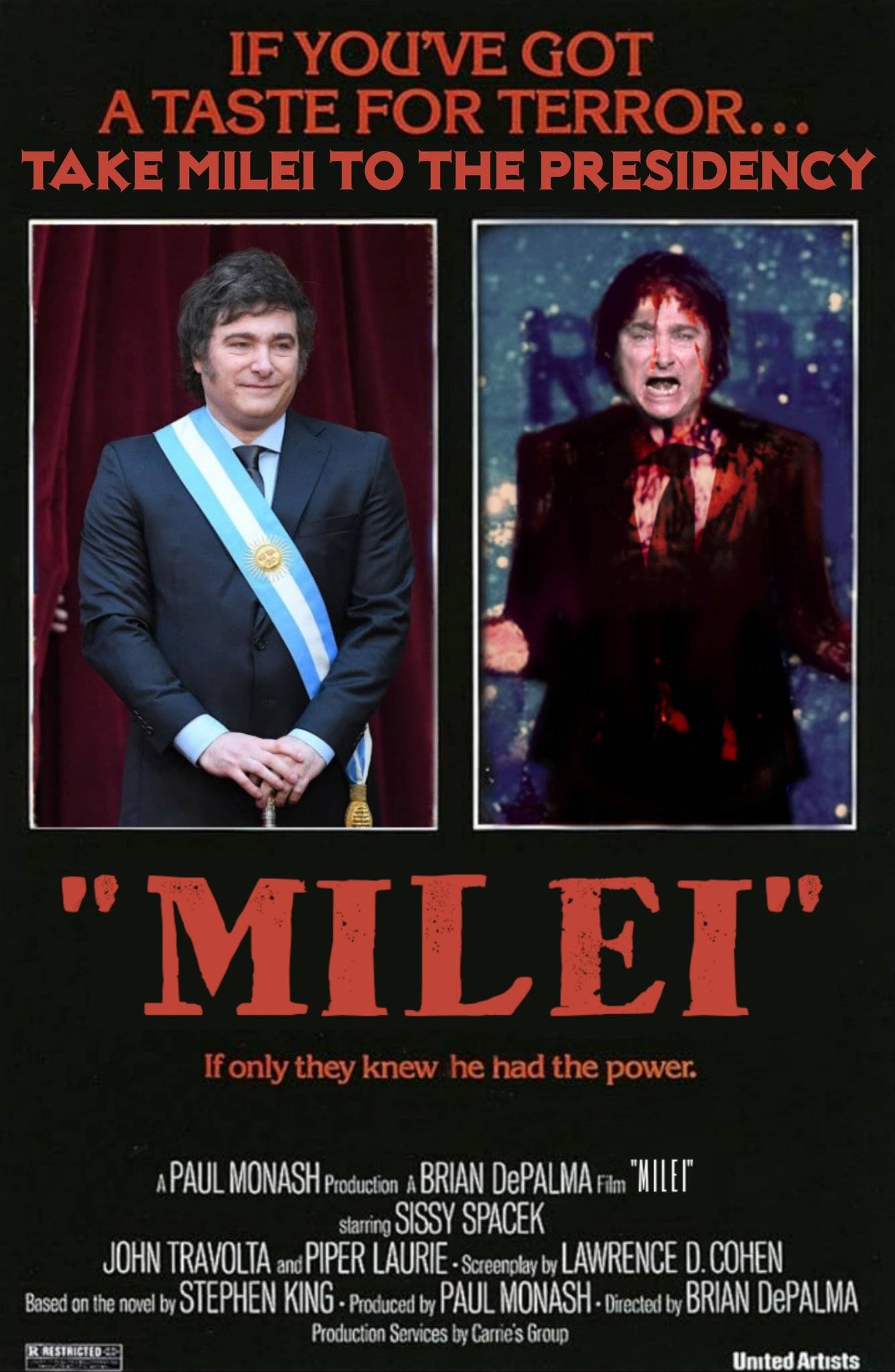

¿Y quién está presidiendo este proceso, por obra y gracia de la mayoría de los votantes argentinos? Un señor que parece cargar con grados de humillación y frustración tan grandes, de origen familiar y social, que Carrie sería un poroto al lado suyo. Que aunque no tiene poderes telekinéticos cuenta con el que le otorga la Constitución para hacer uso de los instrumentos del Estado, desde los monetarios hasta los militares, lo cual lo pone por encima del resto de los argentinos. Y que, mientras dice no hay plata, deja en la calle a decenas de miles de familias a la vez que gasta millonadas en comprar aviones de combate que no vuelan.

Todo esto podría ser hasta comprensible, en la medida que, primero, responde a un plan de gobierno que este señor no ocultó durante la campaña electoral y que el pueblo votó para que llevase adelante y, segundo, a que lo ejecutase con la mesura y dignidad que suele asociarse al cargo. Pero el regodeo que este señor exhibe obscenamente mientras despide gente a granel, permite que los precios de los alimentos esenciales batan récords mundiales y no mueve un dedo para protegernos de una enfermedad subtropical —estamos viviendo literalmente como en el culo del mundo, apenas superados por la terrible realidad de Gaza—, invita a una lectura diferente. La presunta convicción de este tipo en materia política y económica está siendo superada por el goce evidente que siente al destruir todo lo que está destruyendo. Nuestro Presidente arrasa la Argentina como Carrie devastó Chamberlain, y mientras lo hace disfruta como loco. Rompe y ríe a carcajadas. Sólo falta que alguien lo provea de una lira, y cantaría sobre nuestras cenizas como Nerón sobre las de Roma.

Metimos a Carrie en la Rosada. Ahora estamos pagando las consecuencias.

Ya sé que la comparación tiene patas cortas (juro que cuando apelé a esta frase hecha no estaba pensando en la complexión física del Presidente, pero ahora sí: ¡ya no puedo evitarlo!), porque Carrie era una adolescente y este señor es un pelmazo de 53 años, perfectamente responsable por sus actos, por lo menos hasta que un tribunal demuestre lo contrario. Pero creo que la analogía sigue siendo válida para invitarnos a pensar en la clase de sociedad que somos, y en cuyo seno este señor no sólo se desarrolló, sino que llegó a ser consagrado Presidente.

Al sector social que sigue creyendo que debe existir un Estado de Bienestar, y que además nunca pretendió que el que había fuese perfecto, sino perfectible —sector dentro del cual, por supuesto, me cuento—, le urge formular un tan profundo como acelerado análisis de conciencia. Lo que creímos evidente no lo era. Lo que pensamos llegado para quedarse venía con fecha de vencimiento. Como nuestro espíritu no es conservador deberíamos aplicarnos a progresar, a sumar algo nuevo en vez de contentarnos con replicar lo que ya se probó en otro tiempo y circunstancia. Somos parte de esta Chamberlain latinoamericana, y como tal nos cabe responsabilidad en la entronización de nuestro Carrie. Pero el error en que incurrimos no fue criminal, tan sólo fue político. No humillamos a conciencia a Mr. Frustración. Eso sí: cuando se quedó afuera de nuestra comunidad pretendidamente bienpensante, no percibimos que su exclusión —como la de tantos otros— podía ulcerarlo y transformarse en odio liso y llano.

Ese mismo odio ciego es lo único que explica que otro sector social, aquel que tornó posible su triunfo en las urnas, haya votado un proyecto que lo tenía por blanco dilecto. Nadie está padeciendo las políticas que este hombre lleva adelante más que aquellos que, desde los sectores populares, lo ungieron Presidente, a pesar de que nunca disimuló que los haría mierda no bien pudiese. Y esto lo perciben hasta los que nos miran desde afuera. El Presidente mexicano, Andrés López Obrador, dijo días atrás: "No entiendo cómo los argentinos eligieron a un Presidente que los odia". Y este encono es innegable, porque el tipo ni lo disimula. Hace pocas horas se fardó de haber instrumentado "el ajuste más grande en la historia de la humanidad" y anunció, ¡chocho!, que iba a despedir a 70.000 trabajadores del Estado. Cualquier otro Presidente hubiese puesto cara de circunstancia y explicado que se trataba de una medida ingrata pero inevitable. Este te chanta que va a dejar a miles de familias en la calle con la sonrisa de quien se ganó el TeleKino o de quien acaba de recibir un beso de Margot Robbie. Su felicidad personal parece depender del sufrimiento ajeno — y esto, en cualquier manual de psicología y en cualquier diccionario, se llama perversión.

¿Estoy tratando de decir que al menos una parte del pueblo argentino está maldita, como la Chamberlain de Carrie? ¿Estamos embarcados en un trip de muerte, tenemos lo que se llama un death wish, una pulsión tanática como la de los lemmings, esos animalitos que se arrojan solos por un acantilado, sin que nadie los empuje? No señor. Creo, simplemente, que cualquier organismo sometido a una dieta malsana termina envenenado, y el pueblo argentino lleva décadas siendo envenenado de forma sistemática en términos comunicacionales. Cuando lo único que te entra en la cabeza es basura, no podés producir oro porque no sos un alquimista: lo único que podés hacer es jugar con esa misma basura y dotarla de formas que te resulten cómodas o agradables, sin que nunca deje de ser basura.

Si hoy nuestro país se parece a la Chamberlain de Stephen King se debe a múltiples razones, entre las cuales no podemos eludir los errores políticos del campo popular. De todos ellos, hay uno que considero garrafal: la bola poca o nula que le damos a la comunicación, en un mundo donde constituye un fenómeno político central, el carril que lo determina casi todo. Seguimos haciendo política comunicacional del siglo XX en el siglo XXI. La consideramos un epifenómeno, una cuestión de segundo orden, mera ilustración o difusión de la política concreta, cuando en estos días la comunicación es, en sí misma, una creadora de realidad de primer orden. Y hasta que no cambiemos esta visión perimida, nada cambiará de verdad.

La experiencia de las marchas que tuvieron lugar este 24 de marzo, y el esfuerzo puesto en replicar contenidos positivos en vez de engancharse con los mensajes de odio habituales, fue una muestra de lo que podríamos hacer si nos aplicásemos a crear y difundir alternativas al Sálvese Quién Pueda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aun sin dejar de reflejar la realidad terrible que nos castiga a diario, dejásemos de vivir reaccionando ante la agenda del adversario y sugiriésemos una propia? ¿Qué ocurriría si empezásemos a hablar de que no existe sociedad posible sin un pacto general de solidaridad de todos hacia todos? ¿Qué pasaría si nos dedicamos a explicar cuán necesario es sembrar amor en cada calle, en cada barrio, para que el país deje de respirar el aire contaminado que prima en medios y redes y se oxigene y respire de verdad? ¿Qué sería de nosotros si propusiésemos el modelo de lo amoroso, de lo generoso, como contraposición a la chapa que hoy parece otorgar mostrarse como un hijo de puta? No sé qué pensarán ustedes, pero yo sigo sin encontrar un programa político mejor y más revolucionario que el amor, al que no considero una efusión a secas sino un proyecto integral de vida. El Indio lo dice en el tema que hizo en sociedad con Wos: además de un sentimiento, el amor es una idea — y las ideas sólo rinden cuando las llevás a la práctica.

Eso es lo único que te faltaría, querido Stephen. Como el arenero del horror te quedaba chico, últimamente estás probando suerte con otros géneros, cosa que agradecemos. Pero en la columna del debe aún brilla por su ausencia una novela de amor. Con lo bien que nos vendría...

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí