El politólogo Andrés Malamud publicó un artículo cuyo título encierra una afirmación un tanto provocativa: “La apuesta de Milei a Estados Unidos es loca, pero no tonta”. El argumento central se basa en que el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Milei podría basarse no sólo en la coyuntura, sino en el largo plazo: un caso de “capitalismo por invitación”. Pero, ¿qué podría ser esto en términos concretos, si la Argentina produce casi en su totalidad los mismos bienes que Estados Unidos?

El “capitalismo por invitación” refiere a un modelo de desarrollo en el que una potencia global impulsa el crecimiento económico de otros países por interés propio, generalmente para garantizar estabilidad geopolítica, crear mercados para sus productos y establecer aliados estratégicos. Este modelo se ha visto en casos históricos como Alemania, Japón y Corea del Sur, que experimentaron un desarrollo acelerado gracias al apoyo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En esos casos, proporcionó recursos financieros (como el Plan Marshall), tecnología y seguridad militar (a través de la OTAN), permitiendo que esos países se enfocaran en el crecimiento económico sin preocuparse por gastos en defensa.

De esta breve síntesis se desprende algo que no se ha dicho de manera explícita: Alemania, Japón y Corea fueron perdedores de una guerra que destruyó gran parte de su infraestructura, incluyendo ciudades. En tal sentido, su traslado conceptual al caso de nuestro país es no sólo erróneo sino extemporáneo y ahistórico.

A pesar de ello, esta realidad guarda un sutil paralelismo con el caso de la Argentina sólo si se admite que nuestro país ha sido el perdedor de una guerra con los Estados Unidos en el campo financiero. Y, vista nuestra historia, ello no es una hipótesis descabellada: es un hecho empírico y demostrable.

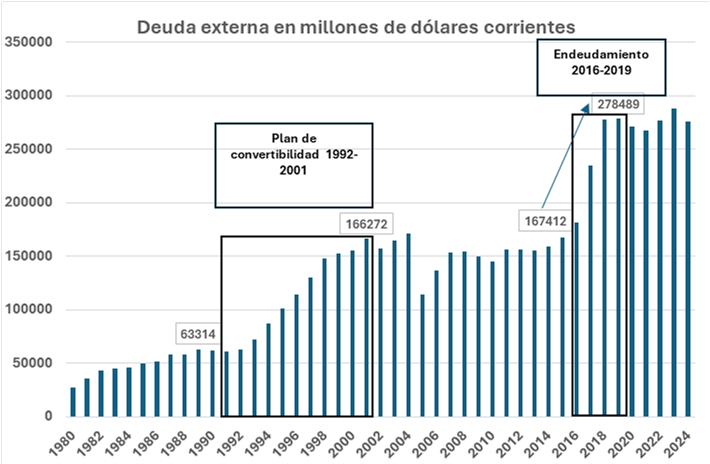

Todos los abismales saltos en el monto de la deuda externa argentina han sido impuestos finalmente por gobiernos contrarios a la soberanía y a la construcción de una identidad nacional, en estrecha vinculación con los mandatos e intereses de los Estados Unidos y del Reino Unido.

Por supuesto que todos estos saltos de deuda tuvieron, como contextos previos, cuadros inflacionarios atribuidos a gobiernos supuestamente populistas, siempre atravesados por la puja distributiva que se desató en la Argentina tras el derrocamiento del general Perón.

¿Es necesario repetir que el primer gran salto se produjo durante la dictadura militar de 1976 a 1982 con el experimento monetarista de Martínez de Hoz, cuando la deuda externa del sector privado se convirtió en deuda pública y los tribunales, para dirimir conflictos financieros, se domiciliaron en Nueva York? Sí, pues ese acto fue de guerra. Una económica, otra militar y la continuación de una batalla cultural contra ideas progresistas, que no entrañaban otros ingredientes que las aspiraciones de un pueblo trabajador a vivir con mayor dignidad.

Sin embargo, en tiempos recientes, el comienzo de la jugada que otorga el estatus de jaque mate en esta guerra financiera ha sido sin duda el endeudamiento generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la complicidad del FMI.

El reconocimiento de esta deuda gigantesca, la ineptitud del gobierno de Alberto Fernández, las divisiones del peronismo, la pandemia y la sequía de 2023, entre muchos otros factores, generaron las condiciones objetivas necesarias para que la polarización extrema iniciada ya sobre el final del ciclo kirchnerista, en 2012-2015, se materializara en el triunfo de Milei. La polarización en la sociedad fue una realidad dolorosa antes de que existieran las redes sociales y el propio concepto en su sentido actual. Los sectores liberales que habían combatido a Perón “por ser una nazi fascista”, luego lo combatieron por ser un cuasi comunista.

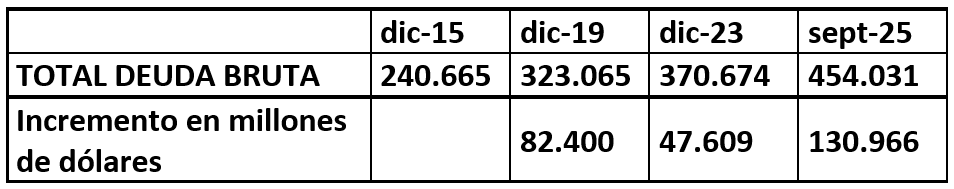

Al fenómeno de la deuda externa se le sumó progresivamente el de la deuda interna, no solo explicada por el déficit fiscal por exceso de gasto (supuestamente superfluo e ineficiente), sino también por el nexo entre deuda externa e interna a través del llamado carry trade y la imposibilidad que ha tenido la Argentina de evitar la fuga de capitales, siempre implícita en este supuesto mecanismo de estabilización fallida. Así, cuando ambos valores de deuda se suman convertidos en dólares, se tiene lo que muestra el cuadro siguiente.

Es claro que este nivel de endeudamiento, imposible de pagar aun si creciera el Producto Bruto Interno (PBI, estancado por más de una década y tal vez por varios años más), haría colapsar la estrategia financiera que busca aprovechar el diferencial de tasas de interés entre el peso y el dólar para obtener ganancias. Un mecanismo tal –que generalmente se da en mercados de divisas o instrumentos locales con alta rentabilidad–, necesita siempre de nuevo combustible, y éste se agotó ante el poder de fuego del sistema financiero y la voracidad por hacer dinero fácil sin correlato con el nivel productivo.

En tal sentido, la mirada sobre los que ven el rescate por parte del Tesoro de los Estados Unidos sólo como una jugada de corto plazo para recuperar los dólares invertidos podría estar justificada. Sin embargo, esta mirada podría ser miope. Tanto como creer que las razones geopolíticas que se esgrimieron se hallan sólo basadas en el peligro de que China haga crecer su influencia sobre América Latina, que peronismo, socialismo y comunismo sean una misma cosa, o que la Argentina busque alianzas con Venezuela, Rusia e Irán. Ese tipo de argumentos les sirve sin duda a los voceros del actual oficialismo, pero está demasiado lejos de la realidad (aunque no falten sectores de la sociedad sensibles al miedo que las redes sociales siembran con cierta ayuda de la oposición enfrascada en lemas pasados de moda y el desprestigio del kirchnerismo y del peronismo, cristalizados como emblema de todo mal).

Capitalismo por invitación, caso argentino: una hipótesis

Tras el triunfo de Milei en las elecciones del pasado 26 de octubre, las noticias sobre la masiva llegada de inversiones extranjeras en sectores reales de la economía no han cesado. La cifra de 100.000 millones de dólares ha quintuplicado aquella intención del J.P. Morgan de adicionar otros 20.000 millones al swap otorgado por el Tesoro de Estados Unidos.

A tal punto que Jamie Dimon, CEO global de J.P. Morgan Chase, dijo que la Argentina podría no necesitar finalmente un préstamo bancario, dado que Milei “está haciendo un buen trabajo reformando la problemática economía del país” y las inversiones masivas están prontas a llegar.

Paralelamente, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, calificó la gestión actual del gobierno argentino como de “transición” hacia una normalización del clima de negocios y exigió la aprobación de seis proyectos de ley que las principales empresas estadounidenses consideran prioritarios para destrabar inversiones. Estos proyectos son:

- presupuesto nacional;

- reforma laboral;

- reforma tributaria;

- la cuestión de la ley de glaciares;

- la modificación de la inocencia fiscal; y

- reforma del Código Penal.

Mientras que los proyectos de inversión para exportar GNL y petróleo no necesariamente requieren de estas leyes, es probable que la Ley de Glaciares limite la minería, cuyos productos son cruciales para el desarrollo de la electromovilidad.

Sin embargo, la mirada sobre estos sectores extractivos –que en cierto modo compiten con idénticas actividades en los Estados Unidos y países aliados como Chile y Bolivia– puede distraer sobre la verdadera naturaleza o destino sectorial de este “capitalismo por invitación” al que parecen sumarse por igual todas las fuerzas políticas.

Centros de datos y criptomonedas

Como es sabido, grandes empresas han manifestado su interés en instalar centros de datos en la Patagonia argentina, supuestamente atraídas por la energía segura y económica, el clima favorable y la conectividad. Por caso, el anuncio de OpenAI y Sur Energy sobre el proyecto Stargate Argentina, con una inversión de 25.000 millones de dólares, habría acelerado esta tendencia, posicionando al país como potencial líder regional en inteligencia artificial.

Pero estas supuestas ventajas no son del todo convincentes si no se comprenden los vínculos entre centros de datos, criptomonedas y regulaciones laxas para el sistema financiero global, acorralado muchas veces en sus países de origen. Es sabido que Donald Trump declaró que “la guerra contra las criptomonedas ha terminado”, indultó a Changpeng Zhao –fundador de Binance– y a su vez firmó una orden ejecutiva que impide al gobierno crear una moneda digital del banco central (CBDC), alineándose con sectores libertarios y criptoanarquistas. Una investigación del Financial Times reveló que Trump se enriqueció con más de 1.000 millones de dólares gracias a sus negocios en criptomonedas, beneficiándose directamente de la desregulación que él mismo impulsó como Presidente.

Desde la creación de Bitcoin en 2009, el ecosistema cripto ha crecido exponencialmente, con más de 25.000 tokens registrados y una capitalización de mercado que implica varios miles de millones de dólares. Esta expansión ha sido impulsada por la supuesta desintermediación financiera, la especulación digital y la búsqueda de refugios alternativos frente a la inflación y al control fiscal de los Estados, o lo que denominan “represión financiera”. Sin embargo, la mayoría de estos activos carece de respaldo tangible, gobernanza clara o liquidez suficiente, lo que genera una fragmentación extrema y dificulta la trazabilidad de los flujos de dinero real y virtual. J.P. Morgan ha sido históricamente escéptico frente a las criptomonedas. Su argumento fue, en algún tiempo, que carecían de valor intrínseco, que eran instrumentos especulativos sin respaldo y facilitaban actividades ilícitas como el lavado de dinero. Jamie Dimon, su CEO, llegó a calificar a Bitcoin como un “fraude” en 2017, advirtiendo que su volatilidad extrema y su uso en mercados opacos representaban una amenaza para la estabilidad financiera y la integridad del sistema bancario. Además, sostenía que las criptomonedas eludían la regulación, erosionaban la soberanía monetaria y fomentaban burbujas especulativas sin fundamentos económicos sólidos. Sin embargo, en los últimos años la firma ha girado hacia una estrategia distinta y pragmática: lanzó su propio token (JPM Coin), participa en plataformas de pagos blockchain y ofrece exposición a Bitcoin a clientes institucionales. Esta transición refleja una lógica de captura regulada del ecosistema cripto, donde J.P. Morgan buscaría integrar la tecnología sin renunciar al control financiero tradicional. Por su parte, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha consolidado su presencia en el ecosistema cripto, principalmente en Bitcoin y Ethereum. Además, la compañía ha diversificado su portafolio con más de 150 activos digitales, incluyendo stablecoins, tokens de inteligencia artificial y memecoins.

Al mismo tiempo, la proliferación de criptomonedas que se basan en un esquema Ponzi ha sido bastante usual. Aunque no sean fraudulentas por naturaleza, las criptomonedas han sido utilizadas como vehículo para esquemas Ponzi y piramidales que se aprovechan de la opacidad tecnológica, la falta de regulación y el entusiasmo especulativo. Proyectos como BitConnect, PlusToken y OneCoin prometieron rentabilidades fijas y recompensas “por referidos”, ocultando su verdadera mecánica: pagar a los primeros inversores con el dinero de los nuevos hasta la quiebra inevitable. Estos fraudes suelen presentar una fachada de innovación financiera, pero carecen de auditorías, transparencia en el código y un modelo de negocio legítimo. En América Latina –con la Argentina tal vez a la cabeza–, la proliferación de estos esquemas se ve favorecida por la desconfianza institucional, la amenaza de una inflación persistente y por cómo se construyen las narrativas de “libertad financiera” que encubren mecanismos de extracción y concentración bajo una estética descentralizada. En particular cuando se opera en las llamadas nubes de plataformas reconocidas, que en general sí garantizarían trazabilidad, lo que incentiva a crear otras modalidades que no la garanticen.

Mientras que las regulaciones de las criptomonedas se han vuelto cada vez más estrictas en China, Rusia (y en los Estados Unidos antes de la nueva presidencia de Trump), una Argentina desregulada (que ya ha hecho su prueba piloto con $Libra) puede ser el destino feliz de un “capitalismo por invitación”, donde la ausencia de trazabilidad permita que los crecientes flujos de dinero proveniente de lavadores de activos sea una fuente de súper rentas centralizadas. De hecho, la reclamada Ley de Inocencia Fiscal incorpora –entre otras cosas– mecanismos de normalización de activos no declarados, facilitando el retorno de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal sin penalidades, al tiempo que reduce el plazo en que ARCA puede iniciar acciones penales por evasión.

Se debe recordar que J.P. Morgan Chase ha estado implicado en múltiples escándalos financieros, incluyendo el caso Madoff, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Solo en 2014, el banco aceptó pagar 1.700 millones de dólares para cerrar una investigación federal por su rol en el esquema Ponzi de Bernard Madoff, acusado de no reportar actividades sospechosas ni implementar controles efectivos contra el lavado de dinero.

También es sabido que J.P. Morgan Chase adquirió el banco Bear Stearns en 2008, con aval de la Reserva Federal, para evitar su quiebra tras pérdidas superiores a 48.000 millones de dólares por inversiones en hipotecas subprime, ofrecidas como seguras mediante información engañosa. Esta operación, sumada a su propia exposición en la burbuja inmobiliaria, deterioró su reputación y derivó en una multa de 13.000 millones de dólares por malas prácticas. Años después, en 2017, el banco fue investigado por su rol en el escándalo del fondo soberano malasio 1MDB, acusado de no detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero por miles de millones de dólares, lo que evidenció fallas graves en sus controles internos y gestión de riesgos. A pesar de ello, J.P. Morgan fue un ganador neto tras la crisis financiera de 2008. Dicha crisis, lejos de debilitarlo, le permitió absorber competidores en quiebra, ampliar su base de clientes y reforzar su presencia nacional, cumpliendo la ambición de su CEO Jamie Dimon de convertir a J.P. Morgan en un banco minorista dominante en Estados Unidos.

Estos antecedentes de J.P. Morgan Chase junto al hecho de que la institución mantuvo una relación financiera con Jeffrey Epstein durante más de una década, procesando más de 4.700 transacciones por un total superior a 1.100 millones de dólares, incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008, derivó en demandas e investigaciones por facilitar operaciones vinculadas al tráfico sexual. A pesar de múltiples alertas internas sobre los riesgos legales y reputacionales, el banco continuó gestionando cuentas de Epstein hasta 2013. Documentos judiciales revelan que ejecutivos como Jes Staley, entonces alto directivo de J.P. Morgan, mantuvieron contacto estrecho con Epstein, incluso visitando sus propiedades. El banco permitió retiros en efectivo por 35 millones de dólares en montos fraccionados para evitar alertas regulatorias, y facilitó pagos a víctimas y transferencias a bancos en Europa del Este y Rusia.

Tal vez la hipótesis sobre el posible destino de la Argentina como actor relevante en la instalación de centros de datos cuadre mejor dentro de una versión más moderna del “capitalismo por invitación”, bastante distinta de la que tuvieron Alemania, Japón y Corea del Sur en los años dorados del capitalismo y más acorde a este tiempo aventurero y salvaje donde la volatilidad y la incertidumbre –junto al engaño– se han entronizado.

Es tan solo una hipótesis. La verdad debe ser probada y llama en extremo la atención que los escándalos atribuidos a Milei y su entorno –que antes de las elecciones parecían prosperar judicialmente y ocupar un importante lugar mediático– ahora sean ignorados, como si la cuestión nacional pasara por una batalla sobre quiénes han sido los más corruptos en nuestra historia: esto es Caso Cuadernos vs. Caso $Libra, ANDIS u otros. ¿Es esta la batalla cultural que nos merecemos “los argentinos de bien”?

Por experiencia, deberíamos saber que hay “cambios estructurales” de los que no se vuelve, y que la cuenta de las fiestas (electoralistas o no) la pagamos los argentinos por generaciones. Si la apuesta es loca pero no tonta, entonces estos bordes de la poca ética en múltiples aspectos deberían cobrar una centralidad poco explorada, aunque muy explotada.

* Roberto Kozulj es economista, experto en energía y desarrollo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí