Perplejidad, estupor, crisis, tembladeral, inadecuación, urgencia, tristeza, descomposición; un alud de gastadas palabras no alcanza a cubrir el estado de situación arrastrado por políticas que tampoco pueden definirse como originales y novedosas. Tamaña carencia conceptual, aún de categorías específicas acordes a situaciones de apariencia original, lleva a intentar hacer pie en nociones subjetivas, inequívoca señal de que el rumbo es otro al del dilema individual. Momento de acudir a la comprensión científica, ordenar los elementos intervinientes, establecer las funciones, trazar relaciones, buscar causas en medio de este tremendo despelote. Instancia en que la creación artística impulsa, colabora y complementa la construcción sistemática.

Cuando se habla de política adquiere vigencia como nunca algún principio comprobado por su resistencia al olvido; en este caso —y acaso tampoco por azar— que lo viejo funciona. En esta ocasión, un breve párrafo destacado de un texto apenas mayor, de 168 años recién cumplidos: “Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida y, en consecuencia, el punto de partida de la intuición y de la representación”[1].

Como puede apreciarse, la situación concreta —la puta realidad, que le dicen— se presenta a los sentidos como un conjunto homogéneo, de compacto carácter caótico al constituirse de múltiples elementos heteróclitos condicionantes; al poseer rasgos compatibles pasibles de vinculación, cuyo aspecto de síntesis cobra forma de representación material en el pensamiento y alimenta las asociaciones imaginativas. La razón sistemática para Marx, y a partir de él la ciencia social, consiste en la pesquisa de aquellas determinaciones, siguiendo el orden inverso al de su formación, es decir generando terceras construcciones. Procedimiento que no requiere necesariamente descartar el gentil servicio del método cartesiano cuando dispone dividir el objeto en cuantas partes fuera factible. Delicada tarea por cierto, ante la posibilidad de quebrar haces de relaciones operativas para demás funciones.

Metodología que la descripción minuciosa aparenta enrevesada, no es más extravagante que el cálculo realizado por el jugador de naipes con las cartas ya expuestas sobre la mesa, a fin de obtener una idea aproximada de las alternativas futuras, mutatis mutandis. En el marco de las anteriores características, las varianzas abundan y no puede ser de otra manera tratándose de procesos históricos, momentos geopolíticos, idiosincrasias fluctuantes. En efecto, el concreto representado, una vez definido, es pasible de segmentación y eventual reunificación a los fines metodológicos. Panorama de elevada intensidad, ahora sí, viene a colación al constituir el confeso sistema con el que el investigador militante y politólogo Diego Sztulwark (Villa Crespo, 1971) trabaja desde hace más de tres décadas y, en esta oportunidad, alcanza singular profundidad analítica en las 370 páginas de El temblor de las ideas. Desarrollos vibrantes ya a partir del subtítulo puro desafío: Buscar una salida donde no la hay; más un convite a la resistente aventura del pensamiento que a la resignación del corchazo.

Una nutrida caja de herramientas para tres construcciones concomitantes aunque de desarrollos independientes, al distinguirlas Sztulwark les atribuye diferentes registros e idéntica materia prima, podrían distribuirse en secuencia aleatoria, alterando más la emoción que el sentido. El primero de los cuales se anuncia como “microensayo de esclarecimiento del presente” (pasado respecto a la escritura, historia reciente en relación a la lectura), más bien work-in-progress destinado a ordenar (y mostrar ese orden) sacudones y transformarlos en sucesos, barrer el otoño reseco de las rejillas del patio para que vuelva a fluir el riego, en fin, saltar por encima de los barriales y sectores ya intransitables. En este rubro, por ejemplo, zanja la furtiva adjudicación de fascismo a la gestión mileísta mediante la conceptualización: “Lo fascista actual es un poder aceleracionista de los capitales y belicoso de los Estados, cuyo efecto es la inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron, en el pasado, los contrapoderes y las respuestas colectivas”. Y a otra cosa.

Tercer registro en la disposición del autor, segundo en esta atrevida reseña, dispone un entretenido “diario político de la perplejidad”, tan uno y lo otro que va con fecha y letra cursiva relevando en primera persona, de los fragmentos esparcidos del sentido común cotidiano, cierta verdad capaz de colarse entre el habla, disfrutable testimonio y contrapunto al agobio proveniente de las violentas prácticas sociales del poder hegemónico. Acápite en el que señala dos antecedentes: la “oportunidad perdida” en la acción de las masas durante la crisis del 2001, y la “impotencia política generalizada” que verifica “la profundidad de la descomposición en curso” tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner el 1º de septiembre de 2022. Irrumpe, descubriéndose, la metamorfosis, como con Gregorio Samsa, en “ese bicho en que nos hemos convertido”. Complejidad inclusiva con el plural mayestático y una distinción en la diferencia: metamorfosis propia de un crecimiento evolutivo natural (larva en mariposa), y mutación anómica de carácter y forma por influjos externos (Godzilla; Dr. Jeckyll en Mr. Hyde).

Dentro de estas varianzas brotan concretos multideterminados: cómo la ultraderecha se apodera del espacio contestatario de las izquierdas; cómo un experimentado movimiento masivo articulado en torno a la clase trabajadora, tiende a mutar en un partido de clase media. También, de cómo una extensa tradición permite a la derecha extrema disolver “la política en la cultura, la cultura en la comunicación y la comunicación en la interacción codificada entre unos individuos alucinados por ideales como Dios y Patria”. ¿Se profundiza o se quiebra esa implosión de sordera —ese orgullo de la política post 2001— que “constituye uno de los consensos de los últimos veinte años de la democracia”. ¿Como cerrar “sino buscando estrategias?” ¿Quedarse como el campesino del relato de Kafka “en el murmullo de esa espera preguntando qué hacer ante la puerta abierta y el centinela que la custodia, Ante la ley”?

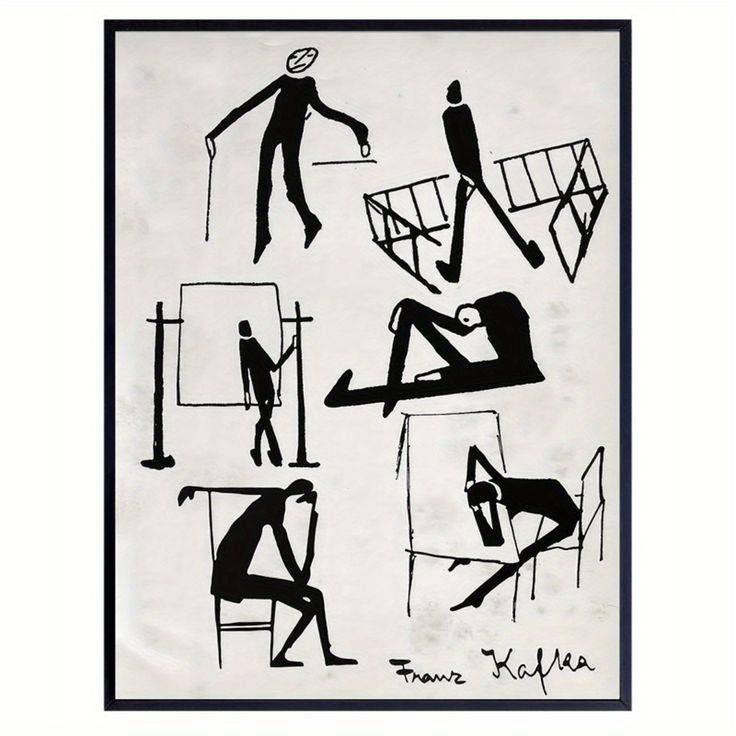

Finalmente, segundo registro en la disposición de Sztulwark, colofón en esta serie, “Kafka como estratega”, materialización de una esperanza “pequeña y absurda” a la que sin embargo jamás se renuncia pues “no se deja amedrentar por su falta de comprensión de lo que sucede”. Esperanza que no espera y de ese modo se aparta de la connotación vaticana, nunca en vano virtud teologal (con la fe de la obediencia debida y la caridad del poderoso en la donación de su desprecio) instigadora de la pasividad eterna. Walsh lo dice mil veces: no dejes de intentarlo o: “la potencia no es nunca dada de antemano, brota de la imposibilidad”, opera “sobre el fondo de lo popular disperso, no se melancoliza ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario”.

Si bien la función del personaje kafkiano en su multiplicidad es de actante (semiótico), tesmóforo (mitológico), héroe (literario), en esta oportunidad cobra la forma de conector lógico. Resulta articulador, concepto, idea, noción desatada durante el raudo giro de la rueda de la historia en su avance más veloz que los procesos de nominación en ciencias sociales. Detenta una dialéctica original que le es propia, llevando la acción aún en los instantes en que parece detenido. Sztulwark lee en los personajes de Kafka epígonos polimorfos, no importa si enclavados en una narración o en alguna intimidad. Parten del mismo punto, la adversidad: “La desesperación del héroe por carecer de las fuerzas necesarias, no solo para transformar la situación —para lo cual debería ser capaz de despertar las fuerzas populares dispersas—, sino también para emprender una resistencia individual lúcida. La potencia no le viene dada. Surge, más bien, de una triple impotencia: de su incapacidad para transformar la situación, de la incapacidad de vivir la situación sin transformarla, y, a la vez, de la imposibilidad de no transformarla. El héroe —insistimos una vez más— está forzado a crear una salida donde no la hay”.

Tal el recurso de lo múltiplemente determinado, esa síntesis en cuyo seno se escabulle lo diverso: “El hijo no se vuelve héroe haciendo del padre su problema, sino encontrando un problema propio. El problema, para padre e hijo, son las fuerzas del mundo y lo que ellas hacen con las paternidades y las personas”. Si se enuncian provenientes de los cielos, el problema deja de ser origen o destino; es la falacia, esa que oculta lo que realmente hace. El temblor de las ideas, como el texto avisa, está repleto de ideas, es prolífico y generoso, arduo y riguroso, a menudo exigente. Por fortuna ha de frustrar a quien busque un manual, un recetario, un panfleto. Deriva la responsabilidad de las respuestas nunca a éstas mismas sino a su búsqueda. Esta vez, Diego Sztulwark reenvía los interrogantes al checo que escribía en alemán, la lengua nacional opresora, la lengua de quienes lo excluyen.

FICHA TÉCNICA

El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay

Diego Sztulwark

Buenos Aires, 2025

368 páginas

[1] Marx, Karl – El método de la economía política; en “Introducción General a la Economía Política” (1857), pto 3, Cuadernos de Pasado y Presente/1; traducción Miguel Murmis, Pedro Scaron, José Aricó- Córdoba 1968, p.27.

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí