“La madre es para el hombre [y la mujer, agregamos] la personificación de la providencia, es la tierra viviente en que adhiere el corazón, como las raíces al suelo”.

D. F. Sarmiento, Recuerdos de provincia

Mamá escribe

“Siempre estoy buscando huesos, es lo primero que miro en las personas. Me da tranquilidad percibir sus estructuras. Pero también busco en esos órganos rígidos la memoria del primer sonido al que estuvieron expuestos. Los huesos guardan una huella anterior a la de la escucha aérea y cuando alguien me entusiasma percibo las frecuencias que portan esos órganos. Cuando no encuentro los huesos, me pierdo como en una noche sin luna”.

Albertina Carri, Lo que aprendí de las bestias

Mamá escribe, no desde cualquier lado, sino desde un calabozo. Escribe con premura: en breve será huesos sin tumba al igual que su compañero, un sociólogo que un día de hueso pelado devino texto. [1]

Codo a codo con ese padre, que fue hombre, libro y llaga para sus hijas, una de ellas hará un film memorable (Cuatreros, 2016), no un testimonio para el olvido, sino uno que asume a la memoria como tembladeral movido por “sonido y furia” o por “ficción y olvido”, según alguna vez escribió de puño y letra, aunque por interpósita y genial actriz, Albertina en Los rubios (2003), su imborrable carta de presentación en sociedad, su primer intento de curar esa llaga.

Pero hoy no es el tiempo de papá, sino el de mamá.

Mamá le escribe a sus tres hijas sabiendo que “esas niñas se harán mujeres sin ella”.[2] Empieza a hacerlo cuando ya no le permiten llamar por teléfono a su familia como vino haciéndolo durante meses desde el centro clandestino de detención en el que espera el tiro final.

Y el tiro salió, también “por la culata”. Al impedirle hablar por teléfono, sus captores, esos que morbosamente jugaban a la magnanimidad –con actos tan pusilánimes como el encuentro en un bar que permitió ver a la familia para luego llevar a la pareja de los pelos al calabozo–, le hacían un favor. Enorme. Hoy queda su escritura, también “tierra viviente en que adhiere el corazón, como las raíces al suelo”.

Mamá escribe:

“Queridas Andrea, Paula y Albertina:

Esta carta es una especie de anexo de otras que como tardaron en llevarlas tengo cosas para agregar.

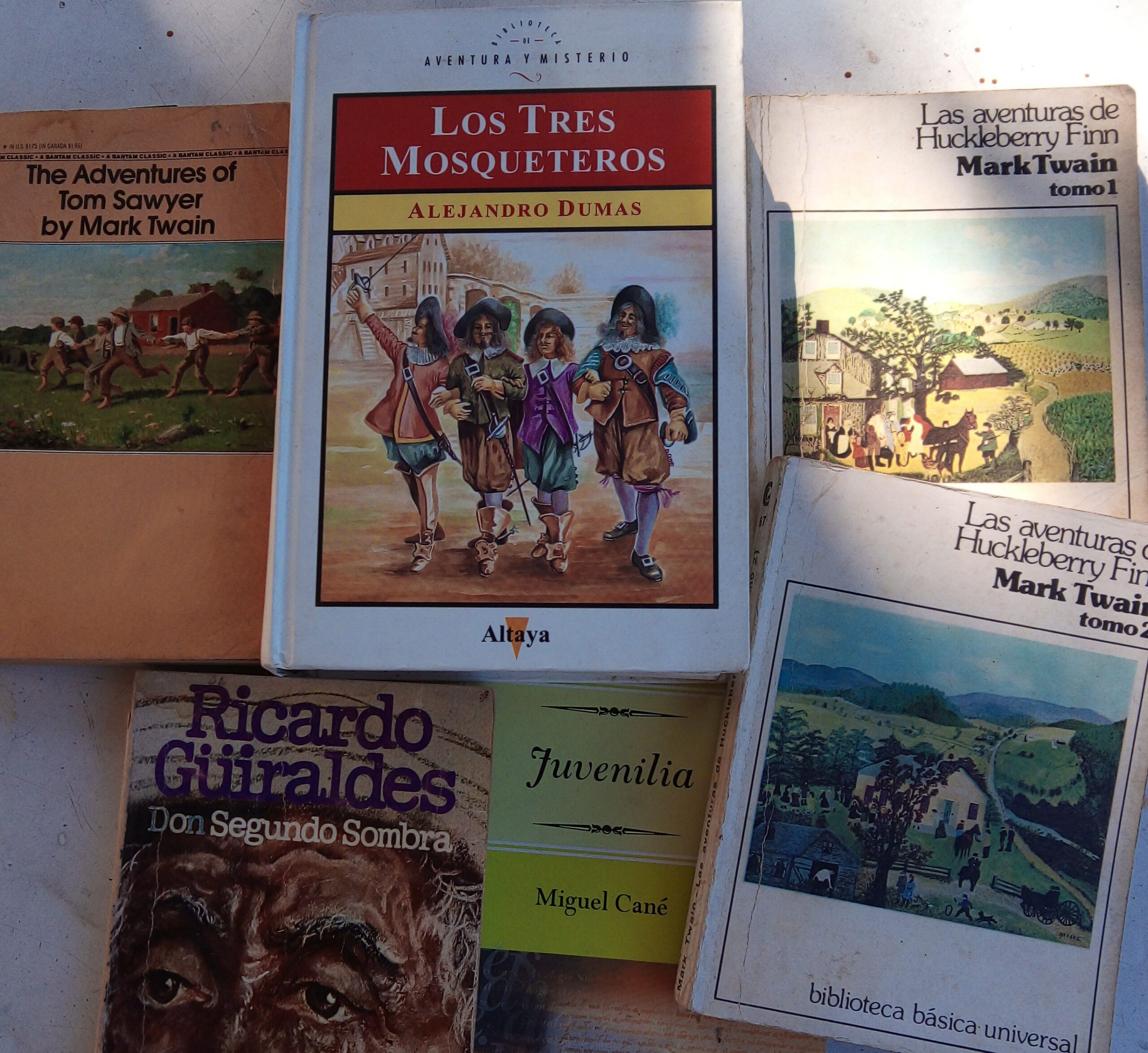

Ante todo estuve pensando en algunos libros para que le compren a Paulita que tanto le gusta leer.

-

- Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes seguro que te va a gustar mucho; Andrea lo leyó y le gustó.

- Juvenilia de Miguel Cané ojo aquí que no te van a comprar esas ediciones para chicos tipo Robin Hood porque son muy malas y los libros vienen incompletos. Que te compren una edición completa hay una de Austral que debe ser barata y está completa.

- Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, aquí también no compren ediciones para chicos.

- Tom Sawyer de Mark Twain también busquen una edición completa yo no me acuerdo qué editorial es.

- Huckleberry Finn de Mark Twain: también busquen una edición completa. Hay una completa en dos Tomos del Centro Editor de América Latina que debe ser muy barata y si no cualquier otra completa.

Si me acuerdo de algún otro libro te lo mando en la próxima carta. Estos libros también los puede leer Andrea, aunque creo que algunos ya los leyó (…) [3]

Otra cosa me había olvidado de contarles que filmamos con otros 5 más una conferencia de prensa donde hablamos sobre nuestra experiencia y se está dando en todas las guarniciones. Decile a Tata que pregunte si algún pariente la vio. Y que nos dé una mano si puede. Ya se dio en Ciudadela y creo que en Mercedes. (…)

Albertina espero que te lleven a pasear y te portes bien, decile a Andrea que si va al campo te lleve.

Bueno nenitas espero que me escriban contestándome las cosas que les pregunto y contándome otras, espero que estén bien. Saludos a Tata, Tota y hermanas y hermano y el resto de la familia y un beso muy grande y un abrazo para ustedes tres. ¡Escriban!”

Mamá, que no sabe que la más lectora de las tres terminará siendo la menor –esa que, de tan lectora, en su primera novela escribe “no sé si estoy leyendo o recordando”–, recomienda libros. Licenciada en letras, nada menos, Ana María Caruso no quiere ediciones infantiles; confía en sus “nenitas”, las sabe mujeres, lectoras a tiempo completo, suspicaces y deseantes.

Mamá cierra su misiva con un imperativo, que es clamor de pruebas de afecto (¡vaya si las necesita!), pero también un mandato: hay que animarse a tomar la palabra y, por qué no –no seamos machirulos–, dejarse tomar por ella.

La cineasta más importante de su generación, esa que cuestionó como nadie los modos de representación para dar cuenta de la última dictadura –lo cual le trajo el denuesto de algunos miembros de organismos de Derechos Humanos e incluso de escritores de fuste–[4] y cuestionó un régimen de los cuerpos sexista y represivo (Las hijas del fuego, 2018; Tadeys, 2019), es madre también y ahora es ella la que escribe. Habiendo dejado atrás los años de formación a los que la recomendación libresca de mamá apuntaban, escritora y madre, Albertina le hace caso a mamá y hasta “pasa la posta”, dedica su primera novela a Furio, su hijo.

Al igual que lo es su cine, en donde desde el primer día parece decir “víctimas, dejen de llorar y pónganse a hacer algo; ¡háganlo ya!”, Lo que aprendí de las bestias es el reverso de la llorona Carta al padre de Kafka. Puntualmente, es un “más allá de mamá”. Por eso se lee en la novela que “Albertina da un salto desde el cuerpo de su madre y cae adelante”; cae entre pares, tanto del mundillo cinéfilo (sobre el que hay una mirada corrosiva, incluida “la burguesía que consume cine de autor”) como entre hermanas (que “[quieren] llevar el apellido de mamá”), pues la novela es un diálogo con ellas.

Si “es de mamá De lo espiritual en el arte”, como se menciona en la novela, la autora prefiere optar por la materia, por los encuentros contantes y sonantes con “alguien que [la] entusiasm[e]”, con quienes tengan “huesos [que] guardan una huella anterior a la de la escucha aérea”.

Albertina hace a un lado el cine y se anima a escuchar con la palabra escrita lo imposible, que es tanto el sonido primordial perdido como “el aullido del goce que trae la pequeña muerte”. Con rastros de un duelo interminable, pero con la decisión de no quedar anclada allá atrás, Lo que aprendí de las bestias es una carta abierta a los posibles. No cualquiera, una carta punk.

Muchacha punk

Toda comprensión repentina se parece a una intensa incomprensión.

Clarice Lispector, La pasión según G.H

Ya como Arlt, ya como Clarice Lispector, hay literatura de impacto, por un lado, y de decantación, por otro. Hay textos que golpean lisa y llanamente. Los hay que abren hendidura.

En el primer caso, el lector o la lectora acusan el golpe al instante y es un “caer en la lona” como efecto de lectura. En el segundo, la cuestión es más dilatada, pero sobre todo, dolorosa: requiere anoticiarse de que un simple texto ha dejado una herida abierta, que, para cuando cicatrice –si es que se tiene la suerte de que eso ocurra–, quien leyó ya es otro/a, alguien preparado/a para afrontar mejor esa nueva experiencia que sale la propia herida con la que no sabíamos bien qué hacer hasta que llegó la literatura, maestra de vida a su modo, algo más que una simple rueda de auxilio.

Para que la tragedia sea simétrica (le bajamos el precio llamándolos “centros clandestinos de detención”), a la protagonista de Lo que aprendí de las bestias la confinan a un campo donde hay una “tía severa” llamada, nada más ni nada menos, que Angélica. Quien “tenía nueve años, pero ya había vivido varias vidas”, como reza el verso de un poeta, “ya no espera que le jueguen limpio nunca más”, entonces, elige –siempre elegimos nos dice Albertina y hay que hacerse cargo de la elección, sea rebañega o rabiosa–, elige vivir entre lobos, y no meramente en Lobos.

La narradora, que nunca es una porque “volvía siendo otra, siempre siendo otra en todos lados”, encuentra escuela –antes que refugio– en un lugar que podría creerse impensado, en “la casa de las ratas”, que para ella son “lindas” –y para otros “inmundas”–, personajes a los que tiene, no casualmente, por confidentes y hasta cómplices. No es otra la que asume “el perro que hay en uno” y la que indica que parecemos vacas, sí, caminando a un matadero. Más luego vendrá el refugio no en la ciudad, que es ese infierno que “no deja de explotar”, sino en los afectos, en particular, en hermanas siempre en tensión y en novias “dispuesta[s] a lastimar”.

Hay una hermana a quien aún la acosan las pesadillas. [5] Acaso es quien, transfigurada, llora en esta novela al leer un cuento de Horacio Quiroga y a Federico Lorca. Por el contrario, Albertina, con aplomo pero no sin mostrar que ella también es frágil aunque no llore, elige a Clarice Lispector menos como amparo para desahogarse que como perra guardiana, de las más fieras, bien se sabe.

Como ella, frente a la clásica del macho, la del “cross a la mandíbula”, elige la estética de la decantación. Le toma prestada la indefinición entre sueño y vigilia –o mejor dicho, entre pesadilla y la tortuosa tarea diaria del/a neurótico/a– a Kafka, a Copi y a su perra guardiana, también su bestiario que es uno y el mismo, como lo es el común modo de ver al bicho humano como eso, como bicho. Asumido como tal, una narradora con “plumaje”, que a veces es “gavilán” y otras “polluelo”, comparte relatos sobre su padre y madre, sobre novias, hermanas, bichitos ante los cuales más vale ponerse en guardia en una vida en donde, por suerte, hay algún que otro “animal mágico” que salva. Al menos por un rato.

Atrás, en el campo, no hay melancólica “casa de los conejos”; hay herida abierta y necesidad de “hacer algo con lo que hicieron de nosotros/as”. ¿Su modo de hacerlo?, asumir la escritura como herida abierta. ¿Su modo de ponerlo en juego?, escribir desde un desacople, un estar allá (en la infancia) y acá (en la adultez), pero todo al mismo tiempo. El logro ético de Albertina es plasmar literariamente un hecho tan simple como terrible: que el/la niño/a que fuimos habita en este/a adulto/a a veces comprensivo/a, a veces irascible, ese animalito que no termina de asumir que la familia –tragedia o farsa–, muchas veces, es un “polo tóxico”.

En una novela rumiante que obliga a una segunda lectura –a retomar páginas leídas recién nomás, como el comienzo, brillante–, no tanto por una deliberada complejidad modernista cuanto por la densidad fruto de quien afronta con valentía la “maldita voluntad de ser”, de aquel campo, de ese territorio más siniestro que idílico como probó ya en La rabia (2008), saldrán bestias a pastorear como hormiguitas en hoja impresa, como murciélagos en una noche oscura que aún dura y que la escritura acaso aclare.

Literatura de izquierda

“La mujer se enfrenta a la necesidad de emanciparse a sí misma de la emancipación”.

Emma Goldman, La tragedia de la emancipación femenina

“La literatura de izquierda está escrita por el escritor[a] sin público”.

Damián Tabarovsky, Literatura de izquierda

Asqueado de una narrativa lavada que perdía –sin pena ni gloria– el impulso al riesgo que mueve a todo artista, a comienzos del nuevo siglo Damián Tabarovsky partió la literatura en dos. De un lado, “los jóvenes serios”; del otro, los “jóvenes mediáticos”; el resto, silencio, esto es, realismo ramplón, historias con introducción, nudo y desenlace; historias a las cuales las sucederá algo peor, “literatura del yo” o narcisismo al palo, “selfie literaria” e igual y soporífera escritura de la certeza y el espanto.

En Lo que aprendí de las bestias, Albertina, que entre otras cosas reflexiona sobre los dispositivos de representación del cine, ahora desde la literatura, y también sobre el tiempo, ese “pantano” que condensa impiadosamente pasado, presente y futuro, se da el gusto de escribir un breve ensayo sobre la mentira. En esta novela escribe:

“Me mintieron muchas veces y siempre me enojé con esa lengua que consideraba traicionera. Pero el problema con la mentira no es de quien la dice sino de quien la recibe. Aquel que se posiciona de manera tan férrea sobre sus creencias que acorrala a la otra persona hasta obligarla a mentir”.

Albertina se pone la peluca y miente. Miente como lo hicieron los compañeros de militancia de papá y mamá –porque ya era punk antes de ser mamá–, miente como Pinocho, el protagonista de una historia que, trasladada a la pantalla grande, marcó a la narradora de la novela.

Sin los sermones de Pepe Grillo y Gepetto a cuestas, pero, al igual que aquel muñeco de madera, ese distinto entre iguales –a cada cual más siniestro– que quiere ser un niño como cualquier otro, Albertina escribe su novela de aprendizaje y hace de la mentira, verdad literaria, esto es, ficción.

Frente a un tiempo conserva de derecha recargada, frente a la peor carcoma, la del progresismo falsamente emancipador, la de Albertina no es cualquier ficción, sino una ficción insolente, provocadora: maná en el desierto de lo políticamente correcto.

Mamá punk, que en pasajes refiere la relación formal con un hombre y sexo clandestino con una mujer, tira una piedra (y nunca esconde la mano, nunca): “Acabé en su mano. Tenía once años”. Unas páginas más adelante tira otra: “Tengo sueño, ¿cogemos?”.

Mamá punk, esa que se carteó en pandemia con la “filósofa punk”, [6] agarra la metralleta y sin piedad tira: “Me río de su noción de autopercibimiento. Me resulta lúdica y mitiga el peso de lo filial”.

Con una escritura que por momentos se quiebra en verso y en otros sigue el formato del diario íntimo (“Pausa”, “Sigo”), con algo de novela en clave (con obligadas iniciales de nombres como indicio) y mucho de la mejor tradición de la literatura pornográfica, mamá punk tira molotov, te tira “con de todo” como suele hacer Albertina:

“Quisiera naturalizar el erotismo, desprejuiciarlo, volverlo piel y separarlo de cualquier sensación de afecto. Hacerme Tadey sin cerebro y que el sexo sea un agujero, una pornografía alejada del depósito cultural que es mi cuerpo. Pero me pierdo en sus nudillos y en el largo de su falange. El recuerdo queda absorto en los pliegues de esa piel áspera. Rayitas, pocitos, venitas. Deseo menguar hasta habitar ese territorio, encontrarme en esos intersticios. Montar allí nuevas ciudadelas, trazar caminos y rutas aéreas. No, no usaríamos banderas, ni insignias, ni moneda. Nos reconoceríamos en las pausas, en los cortes de las frases y en la organización de una lengua”.

Si una “joven seria” de nuestro cine elige ora a Silvina Ocampo (Las dependencias, 1999), ora a Zama (2017) de Di Benedetto, Albertina grita: “¡Yo, Tadeys!”. Para decirlo con Lispector, Albertina, que abomina como su admirado O. Lamborghini la “literatura llorona”, se hace cargo de “la perversidad de quien tiene un cuerpo”. Esa perversidad no puede resolverse (“pasteurizarse”, diría con razón Tabarovsky) en una novela lisa y sin pliegues que no haga de la forma literaria una trinchera, en este caso, de una militante de la diversidad sexual. Esa perversidad necesita la “organización de una lengua”, una lengua propia aprendida “a los golpes”, al asumir a la escritura como campo de batalla.

Aunque haya señas particulares que puedan remitir a una “redentora” autobiografía (la “orfandad temprana”, la cámara de 35 mm., el proyector de 16, la Sala Lugones, una presentación en el Lincoln Center), la autora se ocupa de desdibujarlas (las referencias a la primera película descolocan antes que anclan, lo propio de lo dicho sobre las hermanas) o más bien sostenerlas en el marco del cruce de géneros mencionado, pero también de una narración que no diferencia voces (casi huelgan las comillas y las itálicas son contadas), lo cual produce un efecto desconcertante o más bien escandaloso para todo aquel que puede no identificar el sexo de quien habla y entrar en pánico.

Ese mundo, el de la fragilidad ante las bestias, el de la bestia que habita en uno/a, el de la “inflación satánica” del amor, nos parece lejano –bien por esquizo, bien por fantástico–, pero algún día, si esta sociedad cambia y hay público para apuestas como esta, nos será familiar.

Abierta con un epígrafe de Pasolini y escandida por otro de Godard, modelos ambos de los que no dejan descendencia pero sí un camino posible para una sociedad mejor, Lo que aprendí de las bestias prueba que se puede contravenir los códigos de las “bellas letras”, y va de suyo, el sentido común de época.

A diferencia de lo que le ocurre con sus pares del cine, acaso en la literatura Albertina, la nueva “Violencia Rivas de las letras”, encuentra perras con quienes “[galgear] y arremolinar”. Inscripta en una tradición negada (L. Valenzuela) o celebrada (Pizarnik, Venturini, Copi, Lamborghini), frente a “jóvenes serias” (pienso hoy en S. Schweblin, particularmente en Distancia de rescate), hay una comunidad posible con Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada, con Diego Valeriano y Dolores Reyes. Unas y otro, escriben para un público por venir, un público posible en las nuevas generaciones, generaciones entre las cuales está Furio.

Cartas a un joven poeta

“La realidad te re cabe, las pibas si son las pillas, también. Educar para una invasión zombie no da cuenta de futuros felices, no mira hacia adelante, no proyecta metas. Es pura indefensión y nos recabe porque ya no controlamos el destino final de las cosas. En este apocalipsis no hay proyectos, sino momentos; no hay expectativas sino cuidados y segundeos; no hay jerarquías, salvo la que generan los cuerpos bien plantados. Este es su mundo y no se trata tanto de cambiarlo, mejorarlo o proyectar, sino de redefinir las formas en que se presentan las cosas y sobrevivir cada nuevo día sin ser desbordados de manera definitiva”.

Diego Valeriano, Eduqué a mi hija para una invasión zombie.

No hace mucho se decía: “No hay hombres”. En tiempos de un patriarcado en discusión, en días de intensidad hater o llorona (dos caras de un mismo desfondamiento), y cuando las “mamis” –junto a los “papis”, por supuesto– se hacen pis encima porque el nene (o la nena) se angustia con la pandemia y se refugia en la Play, en el celu o en Insta; hoy parecería no haber madres, esa “tierra viviente en que adhiere el corazón, como las raíces al suelo”. O para decirlo de otro modo, siento que hay no una distancia enorme sino un abismo entre estas “mamis” y Ana María Caruso, quien sabiendo que iba a morir pronto, y aunque estuviera en el mismísimo infierno, no perdía un minuto en refrendar su rol de madre; también entre estas “mamis” y Albertina Carri, quien tuvo la valentía de escribir esta novela.

A Albertina le arrebataron esa “tierra viviente” y por eso hasta el día de hoy le cuesta decir “mamá”. [7] Mirando atrás, a esta madre coraje con estilo propio –con mucho de Brecht y no poco de Safo–, la literatura, ese ritual exorcista como todo arte –y no cualquiera, la literatura que rehúye todo moralismo y condescendencia como la suya–, acaso la ayude a decirlo. Mirando adelante, ese “cuerpo bien plantado” del cine y ahora de las letras, esa mujer que aprendió de las bestias y “redefin[e] las formas”, en esta novela, como su madre le escribiera a ella, ella le escribe a un hijo, ese que ya poeta, ya “con disfraz de obrero”, ya con peluca rubia, está profundamente orgulloso de mamá.

[1] Me refiero a los dos volúmenes que reúnen sus libros, artículos, clases y documentos políticos compendiados en Roberto Carri. Obras completas (2015) bajo la dirección de Horacio González en la Biblioteca Nacional.

[2] Carri, Albertina. Los rubios. Cartografía de una película (Ediciones Gráficas Especiales, 2007).

[3] Las omisiones son del original en Carri, Albertina. Op. Cit.

[4] Martín Kohan le achacó desmemoria, despolitizar el horror y hasta frivolidad. Ver: Kohan, Martín. “La apariencia celebrada”, en Punto de vista 78, 2004: 24-30.

[5] Así lo manifestó Albertina en el juicio sobre la desaparición de sus padres. Al respecto, ver: Verbitsky, Horacio. “La onda expansiva”, El Cohete a la Luna del 25 de marzo de 2018.

[6] Me refiero su intercambio epistolar con Esther Díaz que corresponde al ciclo Correspondencia abierta, una iniciativa llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner, en: https://www.youtube.com/watch?v=Oln1_nW7RWQ

[7] Refiero a su testimonio en el juicio aludido. “Mi madre dice. Sólo una vez en el testimonio se le escuchó decir mamá. En cambio, menciona a Roberto Carri como papá”. Ver: Verbitsky, H. Op. Cit.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí