Cada vez más, la genealogía de las ideas de los hermanos Milei debe buscarse en pasados más distantes. El liberalismo de Alberdi ya les resulta muy woke y decidieron avanzar contra el ejercicio de libertades y derechos consagrados en nuestro país desde 1853, como es el caso de la prohibición de la censura previa.

Frente a las filtraciones de grabaciones de Karina Milei, el Poder Ejecutivo respondió con una estrategia de silenciamiento. El Ministerio de Seguridad (Patricia Bullrich) presentó una denuncia penal por espionaje ilegal y solicitó allanar los domicilios de los periodistas, en un intento de violar el derecho a conservar el secreto de las fuentes.

Por su parte, Karina Milei inició una acción civil. El 1 de septiembre de 2025, el juez Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dictó una resolución que ordenaba el "cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

El núcleo argumental de la sentencia, que revela su carácter inconstitucional, reside en la afirmación de que "el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión" de los mencionados audios. Con este razonamiento, el magistrado invirtió la jerarquía de derechos establecida por la Constitución y los tratados internacionales, que otorgan una protección prevalente a la libertad de expresión en asuntos de interés público, relegando la protección del honor de los funcionarios a un sistema de responsabilidades ulteriores.

Para asegurar el cumplimiento de su orden, el juez dispuso librar oficio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para dar a conocer la decisión a todos los medios de comunicación masiva, extendiendo así el efecto inhibitorio de su fallo a todo el ecosistema de medios del país y magnificando su impacto silenciador.

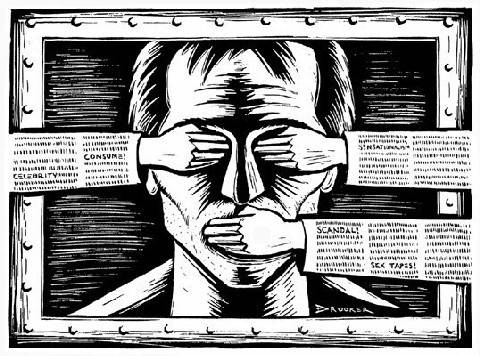

La resolución del juez Maraniello adolece de vicios estructurales que agravan su naturaleza censora. Tal como fue señalado por el reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se trata de una "cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo". La falta de un término de vigencia convierte a la prohibición en una medida potencialmente perpetua. La indefinición de los sujetos pasivos implica que la orden no se limita a los periodistas denunciados, sino que se extiende de manera genérica a cualquier persona o medio que pudiera acceder y difundir la información. Esta vaguedad transforma una medida cautelar en una prohibición general y abstracta sobre un tema de interés público, un "bozal legal" de alcance masivo que genera un profundo efecto amedrentador sobre toda la prensa y la ciudadanía. La orden no busca proteger un derecho en un caso concreto, sino suprimir un tema del debate público de forma indefinida y universal.

De esta forma, la sentencia dictada por el juez Maraniello constituye un acto de censura previa, una de las violaciones más graves al sistema de derechos y garantías en una sociedad democrática.

Raíces argentinas de la prohibición de la censura previa

Las raíces de la prohibición de la censura previa en la Argentina se hunden en el mismo proceso revolucionario de 1810. Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta, fue la figura central en la promoción de la libertad de prensa como pilar del nuevo gobierno.

Materializando este ideario, una de las primeras medidas de la Primera Junta fue la creación de la Gazeta de Buenos Ayres, cuyo primer número surgió el 7 de junio de 1810. Este periódico no solo cumplía la función de informar sobre decretos y disposiciones gubernamentales, sino que también actuaba como un órgano de propaganda política, difundiendo los ideales revolucionarios y buscando formar una nueva conciencia ciudadana.

El hito fundacional fue el Decreto de Libertad de Imprenta, promulgado por el Primer Triunvirato el 26 de octubre de 1811. Su artículo 1.º proclamaba de manera inequívoca: "Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan sin efecto". Este decreto representó una ruptura radical con el sistema colonial al abolir formalmente los "juzgados de imprenta", que eran los organismos encargados de la revisión y censura de las obras políticas antes de su impresión.

El principio nacido en el fervor revolucionario encontró su consagración definitiva en el texto constitucional de 1853 en dos cláusulas fundamentales.

Primero, el artículo 14 consagra, entre los derechos de todos los habitantes, el de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".1 Esta formulación, aunque centrada en la "imprenta" como tecnología de comunicación dominante en el siglo XIX, establece el principio rector: la prohibición de cualquier control estatal anterior a la publicación de ideas.

Segundo, el artículo 32 refuerza esta protección desde una perspectiva de competencia institucional, al establecer que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal". Esta norma fue concebida como una barrera explícita contra el Poder Legislativo, impidiéndole cercenar un derecho que los constituyentes consideraban esencial para la vitalidad democrática y la fiscalización ciudadana.

Si bien la protección constitucional originaria era clara, el punto de inflexión que redefinió y potenció el alcance de la prohibición de la censura previa fue la reforma constitucional de 1994. A través de la incorporación del artículo 75, inciso 22, se otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

El artículo 13 de la CADH detalla el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de una manera más exhaustiva que el texto de 1853. Su inciso 2 es categórico: "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores". Esta norma establece una prohibición casi absoluta, cuya única excepción explícita, contenida en el inciso 4, se refiere a la posibilidad de someter los espectáculos públicos a censura con el "exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia".

La trascendencia de esta incorporación es doble. Por un lado, aclaró cualquier posible confusión sobre los artículos 14 y 32, estableciendo el estándar más estricto y protector de la CADH como el mínimo de protección en la ley argentina. Por otro lado, al adoptar la Convención, Argentina también se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya jurisprudencia interpretativa es vinculante para el Estado. Esta "convencionalización" del derecho interno implica que cualquier acto de censura previa, ya sea administrativo o judicial, no solo constituye una violación de la Constitución nacional, sino también un ilícito internacional que puede acarrear la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.

Con la irrupción de las tecnologías digitales, el marco normativo argentino demostró capacidad de adaptación para extender estas garantías históricas al nuevo entorno. Dos instrumentos fueron clave en este proceso:

Decreto 1279/97: En un acto previsor, el Poder Ejecutivo declaró explícitamente que "el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión". Esta norma sentó una base fundamental para la protección de la comunicación y la información en línea.

Ley 26.032: Años más tarde, el Congreso nacional ratificó este principio, sancionando una ley que establece que "la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión".

De este modo, se consolidó la idea de que la protección no se limita a la tecnología de la "imprenta", sino al acto de expresar y difundir ideas, independientemente del soporte tecnológico utilizado.

La censura previa judicial en el banquillo

A principios de la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, el clima político estaba marcado por resonantes escándalos de corrupción. Uno de los más notorios fue el Yomagate, una causa por lavado de dinero que involucraba a familiares y funcionarios del entorno presidencial y que era investigada por la jueza federal Servini de Cubría. En este contexto, el programa Tato de América, conducido por el legendario humorista Tato Bores, se había consolidado como un espacio de aguda y popularísima sátira política, con una notable capacidad para moldear la opinión pública y ridiculizar al poder.

En mayo de 1992, la jueza Servini de Cubría solicitó una medida cautelar para prohibir la emisión de un sketch en el programa de Bores que, según ella, afectaría su honor. El sketch aludía a una multa simbólica que la Corte Suprema le había impuesto a la jueza por su desempeño en el Yomagate.

En una decisión procesalmente anómala y de una celeridad inusitada, la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, reunida un día sábado y sin haber visualizado el material en cuestión, revocó el fallo de primera instancia que había rechazado el pedido y ordenó la prohibición. Para justificar la censura, los jueces recurrieron a términos jurídicos arcaicos y casi olvidados, sosteniendo que el sketch incurría en "ludibrio y eutrapelia" (escarnio y jocosidad excesiva).

La decisión judicial provocó una reacción social, mediática y artística sin precedentes. En lugar del sketch prohibido, Tato Bores convocó a su estudio a decenas de las figuras más importantes de la cultura argentina. Todos juntos, en un acto de desobediencia creativa y repudio a la censura, cantaron una canción que se volvería icónica: "La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay".

Finalmente, la Corte Suprema intervino y revocó la medida cautelar en el caso "Servini de Cubría c/ Tato Bores" (1992). La mayoría dejó sin efecto la prohibición, pero lo hizo principalmente por un vicio procesal: la Cámara había fallado sin ver el material censurado, violando la garantía del debido proceso. Los votos disidentes (Belluscio y Petracchi) argumentaron que la prohibición de la censura previa, contenida en la Constitución y en la CADH, es absoluta. Sostuvieron que el Poder Judicial no tiene potestad alguna para erigirse en censor. Para ellos, lo inconstitucional no es solo que un juez inhiba una expresión, sino "el sólo hecho de que asuman la potestad de decidir al respecto" previamente a su difusión.

También existen antecedentes internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso paradigmático es Olmedo Bustos y otros vs. Chile (conocido como "La última tentación de Cristo"), donde la Corte determinó que la prohibición de exhibir una película, ordenada por tribunales chilenos, configuraba una violación al artículo 13 de la Convención. En dicho fallo, el tribunal supranacional dejó sentado que la prohibición de censura previa se aplica a todos los poderes del Estado, sin distinción.

La Corte enfatizó que el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión: individual, el derecho de toda persona a expresar sus propios pensamientos, y social, el derecho de la sociedad a recibir información e ideas de toda índole. La Corte sostuvo que, si bien la protección de la moral pública es un fin legítimo, la censura previa no es una medida necesaria en una sociedad democrática para alcanzar dicho fin.

De igual modo, resolvió la Comisión Interamericana en el caso Martorell vs. Chile. En 1993, el periodista Francisco Martorell publicó el libro Impunidad diplomática, en el que se denunciaban presuntos actos de corrupción y otros delitos cometidos por el entonces embajador de la Argentina en Chile, Oscar Spinosa Melo, y otras figuras públicas chilenas.

Antes de que el libro saliera a la venta en Chile, un empresario chileno mencionado en la obra interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que se prohibiera la "internación y comercialización del libro en Chile". La Corte de Apelaciones acogió el recurso y, posteriormente, la Corte Suprema de Chile confirmó la decisión, prohibiendo de manera definitiva la circulación del libro en el país.

A raíz de esta prohibición, varias personas mencionadas en el libro presentaron querellas penales contra Martorell por injurias y calumnias. El periodista, que se encontraba en la Argentina, no pudo regresar a Chile por temor a ser detenido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al examinar el caso, determinó que la decisión de los tribunales chilenos de prohibir la circulación del libro Impunidad diplomática constituía un acto de censura previa, explícitamente prohibido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Censura previa digital

La modelo María Belén Rodríguez demandó a Google y a Yahoo porque los motores de búsqueda vinculaban su nombre e imágenes con sitios de contenido pornográfico y erótico, afectando su honor e imagen.

La Corte en el caso "Rodríguez, María Belén c/ Google" (2014) estableció un régimen de responsabilidad subjetiva para los intermediarios como los buscadores. Determinó que no son responsables por los contenidos creados por terceros que indexan automáticamente. Su responsabilidad nace únicamente cuando, tras ser notificados fehacientemente de la ilicitud de un contenido, no actúan con la debida diligencia para remover el enlace. La notificación, como regla, debe provenir de una orden judicial o administrativa, salvo en casos de ilicitud manifiesta y grosera (como la pornografía infantil), donde basta la comunicación del particular afectado.

El aspecto más crucial del fallo fue la afirmación de que cualquier medida judicial que ordene el bloqueo o la desindexación de contenidos de Internet está sujeta a una fuerte presunción de inconstitucionalidad, por asimilarse a un acto de censura previa. Esta doctrina protege a los buscadores de ser convertidos en censores privados de la red y solo admite el bloqueo en "casos verdaderamente excepcionales".

Los tribunales argentinos han recurrido con frecuencia a órdenes de bloqueo de sitios web completos dirigidas a los proveedores de servicios de Internet (ISP). Estas medidas se utilizan para combatir diversas actividades ilícitas, como juegos de azar no autorizados, infracciones a la propiedad intelectual o, como en el notorio caso de Uber, para dirimir disputas regulatorias y comerciales. Esta práctica, sin embargo, se encuentra en fuerte tensión con la doctrina sentada en "Rodríguez". A menudo, el bloqueo de un dominio completo es una medida desproporcionada que afecta no solo al contenido ilícito, sino también a una inmensa cantidad de información legítima, configurando una restricción excesiva al flujo de información. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado este tipo de bloqueos por su alcance indiscriminado, asimilándolos a formas de censura previa indirecta.

Debilidades institucionales

El fallo del juez Maraniello trasciende la categoría de un mero error judicial o un incidente aislado. Representa una colisión frontal y sin precedentes en la historia democrática reciente entre tres fuerzas fundamentales. Primero, un poder político que, enfrentado a una narrativa de crisis que amenaza su núcleo, recurre a herramientas legalmente proscritas para ejercer un control férreo sobre la información. Segundo, el robusto andamiaje constitucional y convencional de protección a la libertad de expresión, consolidado a lo largo de cuatro décadas de democracia y anclado en la jurisprudencia más garantista. Tercero, la memoria histórica colectiva de la sociedad argentina, que identifica de manera indeleble el concepto de "censura previa" con los períodos más oscuros y represivos de su pasado.

Este caso nuevamente expone con crudeza la debilidad de los mecanismos de control institucional que deberían funcionar como frenos y contrapesos al poder. Por un lado, se observa un Poder Ejecutivo que, en lugar de someterse al escrutinio público y ofrecer explicaciones sobre graves denuncias de corrupción, opta por una estrategia de ataque y silenciamiento, utilizando el aparato estatal para perseguir a quienes informan. Por otro lado, se evidencia la existencia de un sector del Poder Judicial permeable a la influencia política, dispuesto a contravenir la Constitución y la jurisprudencia para dictar fallos funcionales a los intereses del gobierno de turno.

En este escenario, el rol del Consejo de la Magistratura queda severamente cuestionado por la lentitud y la aparente ineficacia para investigar y resolver las múltiples y graves denuncias que pesaban sobre el juez Maraniello durante años. Estas denuncias permitieron que un magistrado sin la idoneidad moral y técnica requerida permaneciera en su cargo y tuviera en sus manos la potestad de dictar un fallo de semejante impacto institucional. Ahora quedará ver la respuesta del Consejo al pedido de remoción del juez Maraniello que se presentó esta semana.

La sentencia del juez Maraniello representa un intento deliberado y peligroso de invertir esta prioridad fundamental, privilegiando la protección del poder sobre el derecho de la sociedad a ser informada. Sin embargo, la contundente y unánime reacción social, política, jurídica y periodística que generó demuestra que los anticuerpos democráticos en la Argentina, forjados en una dolorosa historia de lucha por las libertades, siguen activos y vigilantes. El repudio masivo a la censura previa es un recordatorio de que, a pesar de las crisis y las tensiones, existe en la sociedad argentina un consenso profundo sobre los valores irrenunciables que sustentan su vida en democracia. La defensa de esos valores sigue siendo la tarea primordial de todos sus ciudadanos e instituciones.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí