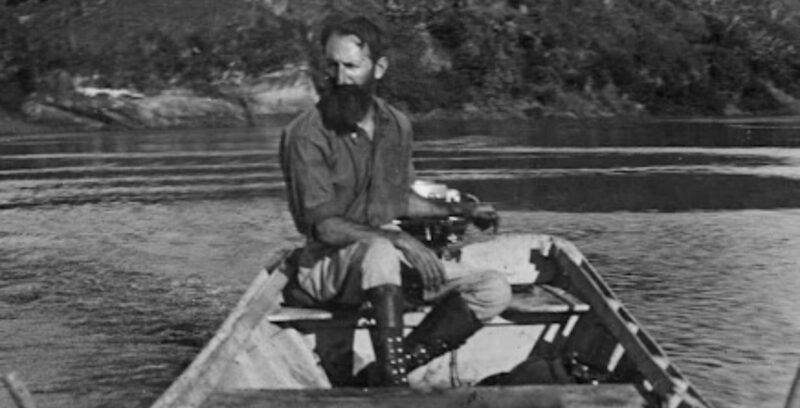

Estigmatizado por su fervor selvático y la correspondiente aversión al confort urbano, Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 1878 - Buenos Aires, 1937) y su obra literaria componen un conjunto en que aquellos factores tiñen la totalidad, según los parámetros de la época. Condicionantes ideológicos no siempre trasladables de un lugar a otro. Si bien ciertas circunstancias trágicas fueron marcas pregnantes desde la infancia, no necesariamente implicaron destinos crueles y tanáticos. Esas presencias, mas bien fueron realidades cotidianas en lugar de fantasmas aterrorizantes. Las inclemencias de la naturaleza, en este aspecto emergieron al modo en que los elementos enfrentaban la arrasadora codicia humana. Bisnieto del caudillo Facundo Quiroga (La Rioja, 1788 - Barranca Yaco, 1835), a un siglo de distancia, el escritor, sin proponérselo, resignificó la dicotomía Civilización o Barbarie con que Domingo Faustino Sarmiento, el archienemigo de su ancestro, había demonizado el linaje. Para Horacio ya no se trataba del predominio porteño, el degüello y el rojo punzó, sino de la revolución industrial, la división del trabajo, la mercantilización de la mano de obra, el dios dinero, el militarismo, la alienación urbana. Un refugio agreste en la jungla, la vida integrada al medio, espacio para los goces, se yerguen como alternativas y pueblan sus cuentos.

El contacto de Quiroga con los pueblos originarios otorgó caudales de diversidad al sentido común sobre la vida y la muerte. El temor religioso al fin, la vida en algún más allá o en ninguno se encontraban presentes en parte de la sociedad. El suicidio ante distintas circunstancias era una alternativa válida, no solo para el cuentista, sino también para su grupo de pertenencia: Alfonsina, Lugones, Belisario Roldán, Lisandro de la Torre, Leandro Alem, entre los más célebres. En particular para Quiroga, el concepto indígena de muerte era indivisible del ciclo de la vida, solo alterado por la intervención del blanco, siempre ligado al horror. Al respecto, en su cuento “La cacería” da cuenta de un asesinato en masa perpetrado por los patrones de un obraje yerbatero contra guaycurúes de la etnia Aché, el 25 de noviembre e 1911. Historia hoy considerada paradigmática de las inclinaciones anarquistas del escritor.

Considérese que si la primera década del siglo XX fue la fase inicial de la experiencia misionera, la segunda resultó la del rutilante éxito literario, una vez de regreso en Buenos Aires, viudo y con dos hijos pequeños. Si bien con anterioridad ya había colaborado en diversas publicaciones, esos tiempos fueron prolíferos en artículos periodísticos, comentarios literarios, crítica cinematográfica, opinión y misceláneas. Impulsado en un principio por la necesidad de arrimar algún billete al hogar, después por fuerte convicción, Quiroga logra una presencia en los medios gráficos sin mayores reparos para vertir sus pareceres. Estos escritos son los por vez primera reunidos bajo el título Textos políticos, extraviados & dispersos, por una firma cordobesa merced al trabajo de investigación realizado por una editorial uruguaya, a cargo del editor Alejandro Ferrari.

Con un prólogo dedicado a desentrañar las afinidades libertarias del autor, el historiador argentino Horacio Tarcus traza un escenario amplio del espectro ideológico de comienzos del siglo XX, donde Quiroga y su grupo afín se desempeñaban. A su vez, el uruguayo Alejandro Ferrari aporta puntualizaciones en relación a las condiciones de producción de los sucesivos artículos. Tales notas al pie constituyen un auxiliar histórico, temático y literario inestimable al momento de situar las palabras del escritor en tiempo, época y espacio. Pues resulta preciso tener en cuenta que por aquellas décadas una caudalosa ola inmigratoria llegaba al Río de la Plata, el anarquismo florecía, ocurría en 1917 la Revolución Rusa y sus soviets, surgía el fascismo, en fin, todo representado tanto por personajes como publicaciones a la que la intelectualidad local era, con distinta predisposición, permeable.

En una misma edición del diario La Nación, por ejemplo, podían aparecer las llameantes palabras de Quiroga en favor de la revolución proletaria y en la siguiente página —o en a anterior— un brulote de Leopoldo Lugones haciendo apología de los camisas pardas. Y, tal vez, un ensayo teórico del pensador marxista latinoamericano por antonomasia, el peruano José Carlos Mariátegui (1894- 1930). Variedad semejante se desplegaba en relación a las temáticas, que podían abarcar narraciones, reseñas literarias o las primeras críticas cinematográficas. Se han rescatado notas de las revistas Mundo Argentino, El Hogar, Revista popular, Insurrexit, Babel y La vida literaria.

Párrafos extensos salpicados de subordinadas, construcciones de precisa congruencia entre sus partes, desprejuiciadas aunque austeras con la adjetivación, conforman el estilo periodístico de comienzos del siglo XX. Horacio Quiroga transgrede, divertido, en forma permanente sus mismos principios literarios plasmados en el célebre Decálogo, aun vigente. Por encima de la vehemencia, poética o ardor con que se trate, el estilo de la crónica quiroguiana difiere del del cuento y se mantiene. Con respeto y aún espíritu amistoso, en su interlocución con Leopoldo Lugones hace revolotear las palabras: “Durante algún tiempo se nos aseguró que el nacionalismo consistía en la religión de lo autóctono —costumbres, virtudes y herencias nativas— cuyo culto, infiltrándose hasta hacerse sangre en las generaciones, debía imprimir a la nación un carácter netamente individual”. Tras lamentar que tal ideales se hayan escamoteado, Quiroga alerta acerca del intento de erigir “nuestra patria al mas grueso grado de riquezas materiales y de armamentos de guerra. Como no es imposible que este inflado y ruidoso ideal azuce también a otro pueblos, y la glorificación nacional exige que seamos sobre todo los más fuertes, tal nacionalismo se adjudica así un calculado destino de opresión y vasallaje hacia los países más débiles, que debemos empobrecer, anular y aplastar”. Y concluye: “Se desea para la patria las riquezas que no logramos poseer; no pudiendo gozar del poder, gozamos convirtiendo a un honesto país en un gran Estado nouveau riche”.

Modifíquense los sujetos de la oración y algunos tiempos verbales para transportarnos a la actualidad. Las crónicas de Horacio Quiroga reúnen humor y terror en dosis variables; logran que sus tan populares historias dejen de resultar fantásticas para investirse de un realismo a través del cual el escritor nunca deja de hablar de su compromiso con la verdad.

FICHA TÉCNICA

Textos políticos, extraviados y dispersos

Horacio Quiroga

Selección y notas de Alejandro Ferrari

Prólogo de Horacio Tarcus

Córdoba, 2025

160 páginas

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí