La acumulación por desposesión es un concepto de David Harvey que caracteriza la dinámica del capitalismo neoliberal para apropiarse de bienes y recursos que son de la comunidad. Las empresas de servicios públicos (proveedoras de energía, por ejemplo) fundadas por el Estado, con el esfuerzo de sus ciudadanos, luego se privatizaron en los '90. Así se convirtieron en una herramienta para la captación de renta del particular que las adquirió, que las explota con clientes cautivos (monopolio natural). Es un ejemplo de este tipo de acumulación. Por nuestra parte, preferimos la idea de la acumulación por exacción financiera como concepción de la manipulación constante de la economía simbólica (finanzas) y herramientas jurídicas que le permiten, al sujeto que las opera, apropiarse permanentemente de bienes ajenos sin caer en la ilegalidad. Las leyes y los tribunales de Justicia son un vector central en este tipo de acumulación, donde el enriquecido, para serlo, no tuvo que inventar, ni producir, ni fabricar absolutamente nada.

El Programa de Alivio de Activos Problemáticos en Estados Unidos demandó un gasto del Departamento del Tesoro de ese país de 700.000 millones de dólares (bastante más que el PBI argentino actual) para la compra de activos tóxicos originados en la crisis hipotecaria del 2008. Esto significa que los taxpayers (estadounidenses que pagan impuestos) subsidiaron a los bancos para reparar el daño que esos mismos bancos habían ocasionado. Los bancos, primero, inflaron artificialmente el valor de las propiedades inmobiliarias; segundo, dieron créditos hipotecarios a insolventes para que compren esas propiedades infladas, y tercero, emitieron títulos financieros (securitización) garantizados sobre el flujo de pagos de los créditos hipotecarios que los insolventes nunca pagarían. Estos títulos basura fueron vendidos por todo el mundo, exportando la estafa globalmente. Ningún banquero estadounidense top quedó preso.

Esto nos tiene que dar una pista de la seriedad de las instituciones judiciales de los Estados Unidos, a quien hoy le delegamos nuestra soberanía en litigios donde la Argentina es parte.

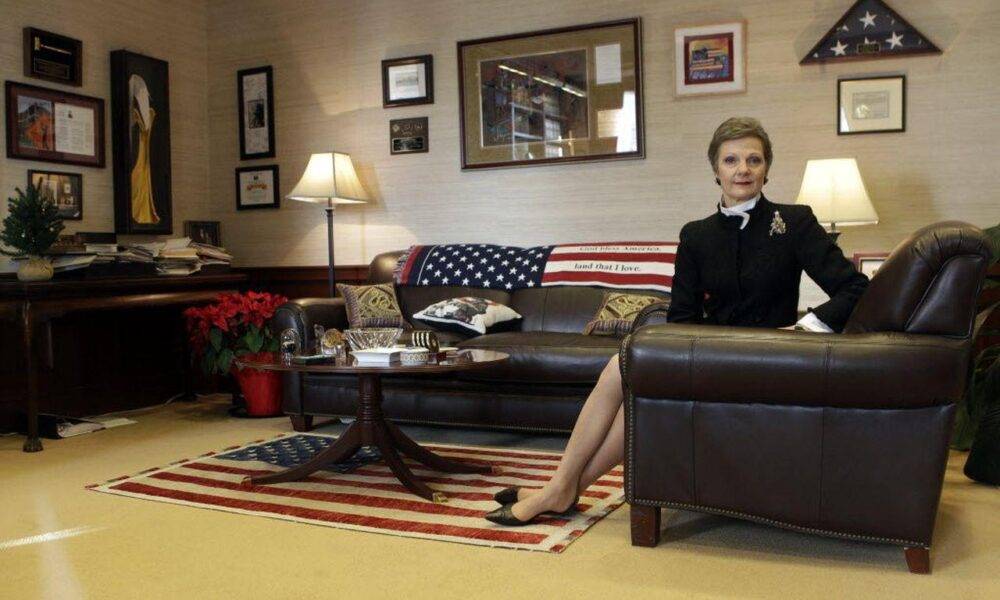

¿Quién es Loretta Preska?

El 30 de junio, Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York que decide en el litigio Petersen vs. República Argentina, mandó a trabar embargo sobre el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en YPF. Se trata de una jueza de perfil conservador, nominada por George Bush. Antes de ser magistrada, fue abogada del estudio de Cahill, Gordon & Rendel, donde hoy trabaja su marido, quien patrocinara en un juicio a la actual Pan American Energy (Bulgheroni). Cahill, Gordon & Rendel se dedica al derecho corporativo y financiero. Ya jueza, en 2021, Preska declaró al abogado Steven Donziger, defensor de los derechos ambientales del Ecuador contra Chevron por contaminación, culpable de seis cargos de desacato penal, con pena de prisión. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que Donziger no había tenido un juicio justo y que Preska no actuó de manera independiente, objetiva e imparcial. Hoy su mallete amenaza la soberanía hidrocarburífera de nuestra nación.

Otra vez buitres sobrevolando

En el año 2012, por el artículo 7 de la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, se dispone la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% de las acciones de YPF, entonces en poder de la española Repsol. Repsol venía desinvirtiendo, con una gestión extractiva en YPF, que tuvo como consecuencias la pérdida de autoabastecimiento energético del país y el incremento de las importaciones del rubro. En un contexto de restricción externa (ausencia de dólares) en la economía nacional, implicaba problemas en la balanza de pagos y (hay que decirlo) la sostenibilidad del pago de los intereses de la deuda externa. También estaba la necesidad de un esfuerzo público por explotar el yacimiento de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, que, por los montos de inversión de riesgo con expectativas de retorno a muy largo plazo, un privado nunca haría. Esto evidenciaba la necesidad de recuperar la herramienta YPF para efectivizar las políticas en procura del autoabastecimiento energético. Hacemos hincapié en estos aspectos porque demuestran que no estamos dentro del terreno de gestiones comerciales de tipo privado (iure gestionis), sino de políticas de naturaleza pública. Son actos de gobierno soberanos (iure imperii) que persiguen un objetivo de bienestar general. Sin esta voluntad estatal plasmada en política pública, y sólo con actores privados, el pujante presente de Vaca Muerta hubiera sido hoy una quimera.

La expropiación no es una compraventa voluntaria con fin de lucro. Es una atribución del Estado soberano constituido en un instituto del derecho público del artículo 17 de la Constitución nacional y la Ley 21.499, ejercitada para proveer al bienestar general. El mismo diccionario de derecho usado en los Estados Unidos (Black's) la define como “tomar propiedad privada para uso público”. Taking, not buying. Para evitar que sea visto como un acto de confiscación injusta, se incluye una compensación (que no es el pago del precio) al dueño por el valor real del bien que se le quitó y por los daños que eso causó. No es una operación de contraprestaciones entre iguales, con oferta, demanda y regateo. Someter este instituto de derecho público a las reglas del derecho privado es irrazonable. Sería como aplicarles a un Boca-River las reglas de la liga nacional de básquet.

El grupo Petersen (Eskenazi) a la fecha de la expropiación (2012) del 51% de las acciones de YPF, poseía un 25% del paquete accionario, adquirido en una compra apalancada. Esto es, con plata ajena conseguida por préstamos. El vehículo que usó Petersen para hacer esta operación fueron dos cáscaras societarias en España, dos sociedades anónimas unipersonales: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Pensaba Petersen en devolver esos préstamos con los dividendos que le irían dando en el futuro las acciones de YPF. En otras palabras, Petersen nunca ponía de la suya, algo frecuente en el mundo corporativo (leveraged buyout). Ya con el Estado en la dirección de YPF luego de la expropiación, las ganancias de la empresa fueron a la inversión antes que al reparto de dividendos entre los accionistas. Como Petersen no podía esperar para cobrar, sus dos vehículos societarios españoles no pudieron pagar sus créditos y se presentaron en quiebra, no sin antes demandar a la Argentina por el incumplimiento del artículo 7 del Estatuto de YPF.

El Estatuto de YPF: el carro por delante del caballo

Expropiar el 51% del paquete accionario fue un acto soberano regido por el derecho público en el marco del artículo 17 de la Constitución nacional, la Ley 21.499 de Expropiaciones y la Ley 27.641 de Soberanía Hidrocarburífera. No fue regido por el Estatuto de YPF, de jerarquía legal menor y subordinado. La ley de Soberanía Hidrocarburífera en su Título III disponía que solo el 51% de YPF en manos de Repsol sería expropiado. No obstante, Petersen pone la razonabilidad legal patas para arriba y coloca al Estatuto de YPF (concebido para regular transacciones entre los accionistas e inversores) por sobre la ley y la Constitución. Así, etiqueta la expropiación soberana del 51% como si fuera una compraventa privada. Así, pretende la aplicación del artículo 7 del Estatuto de YPF. Este artículo dice que aquel que comprara (no que expropiara) una cantidad suficiente de acciones para obtener el control de la empresa, debería antes hacerles a todos los accionistas una oferta de compra por todas las acciones de la compañía. En otras palabras, la pretensión de Petersen es encajarle al Estado su 25%, a un valor superior al que podía venderlo en el mercado.

Entonces, Petersen le reclama a la Argentina que no violó la Constitución (facultad de expropiar), ni la ley de expropiaciones (lo expropiado es solo aquello que se declaró de utilidad pública, y no se paga por eso un precio, sino una indemnización), ni la ley de soberanía hidrocarburífera (la utilidad pública no eran todas las acciones de YPF, sino solo el 51% de Repsol), ni el Código Penal. Lo último, ya que los funcionarios del gobierno incurrirían en el delito de administración fraudulenta si pagaran por las acciones de Petersen por sobre lo que valían en el mercado.

A Petersen le salió mal su negocio de compra apalancada porque no cobró los dividendos de sus acciones, dado que el directorio (ya del Estado) dispuso que era más importante sanear la empresa que pagarles a los accionistas. Y como Petersen no quería poner de la suya, pasó a quiebra sus dos sociedades españolas. Si como accionista no le gustó el manejo del directorio, lo hubiera planteado en asamblea e iniciado una acción de responsabilidad, como manda la ley general de sociedades. No lo hizo.

La estafa procesal de Petersen y Burford

Dado que las cáscaras societarias de Petersen que tenían las acciones de YPF eran españolas, la quiebra de estas recala en el Juzgado Mercantil Número 3 de Madrid. Por la quiebra, el patrimonio de estas cáscaras es desapoderado (incluyendo los derechos del juicio contra la Argentina) y pasa a ser manejado por el administrador concursal Luis Armando Betancor (un funcionario judicial). A este acude la empresa Prospect Investment y le compra al juzgado los derechos del juicio contra la Argentina por 17 millones de dólares. Como Prospect Investment es una subsidiaria de Burford Capital, es Burford la que continúa el litigio contra el país.

Burford es una empresa legal financiera de origen británico cuyo negocio es comprar y vender litigios para pleitear contra el deudor, con la dinámica de un fondo buitre. Es la misma firma que le compró a Marsans los derechos sobre el juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas. Burford tiene su domicilio en las islas de Guernsey, en el canal de la Mancha. Junto con las islas de Jersey, Caimán, Bahamas, Mauricio y otras, forman la telaraña de guaridas fiscales que convergen en la City de Londres.

Si Petersen en España le hubiera vendido los derechos litigiosos contra la Argentina directamente a Burford, por aplicación del artículo 1535 del Código Civil Español, la Argentina le podría pagar a Burford los 17 millones de dólares (el precio de la compra a Petersen de los derechos para demandar al país) más intereses y costas, y liberarse del juicio. Para evitar esto, Burford y Petersen usaron el ardid de que sea el Juzgado Mercantil N.º 3 el que venda el juicio, y que el que lo compre sea Prospect Investment. Una maniobra simulada para evitar el artículo 1535, induciendo al error a la Justicia española. Lo que encuadraría en la estafa procesal del artículo 250, inciso 7, del Código Penal español. Y nulificaría la cesión del crédito a favor de Burford y contra la Argentina.

La condena contra la Argentina: un Frankenstein legal

El 30 de junio del corriente, Loretta Preska, quien en el 2023 ya había condenado a la Argentina a pagar 17.000 millones de dólares de indemnización al fondo Burford (si bien este fallo no está firme por haber sido apelado), le ordenó al país que entregue el 51% de las acciones de YPF al demandante. Para comprender el fallo de los pasados días, deberemos analizar previamente el del 30 de mayo de 2023.

Al leer las 64 fojas del fallo del 2023 por el cual la jueza del Distrito Sur de Nueva York condenó a la Argentina, encontramos que es un instrumento que mezcla incongruentemente derecho privado, público, societario, civil, argentino y estadounidense. A la manera de Frankenstein. Por eso la sentencia es monstruosa.

El Estado argentino está amparado por la ley de inmunidad soberana (FSIA en inglés) de los Estados Unidos que, para promover que los Estados extranjeros depositen sus activos en los bancos de Wall Street, consagra que los jueces norteamericanos no pueden ejecutar bienes de países extranjeros. No obstante, hay excepciones. El § 1605 (a) (2) establece que los actos comerciales desarrollados por un Estado, con efectos en los Estados Unidos, no tienen tal inmunidad. Un acto soberano expropiatorio no es comercial. Pero no es lo que piensa Preska. Además, cada vez es más frecuente que se aplique la excepción comercial a la FSIA en Estados Unidos. Hoy no da mucha seguridad jurídica llevar los activos allí. Por ende, Preska se percibe empoderada para ejecutar activos del Estado argentino.

Hay que remarcar que, tanto demandantes como demandados y la jueza, coinciden todos en que la norma de fondo que se aplica es la ley de Argentina. Por eso, los abogados de la Argentina en Nueva York (la firma Sullivan & Cromwell) invocan el artículo 5, inciso 11, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para sostener que Preska es incompetente para entender en el litigio. Esto dado que dicho artículo sostiene que, en el caso de juicios por cuestiones societarias, el competente es el juez del domicilio de la sociedad. De aplicarse, el juicio debería tramitarse en la Argentina y no en Estados Unidos. No importa que las acciones de YPF coticen en la bolsa neoyorquina. Pero Preska retiene su jurisdicción basada en que el artículo 5, inciso 11, “no se refería a la jurisdicción internacional ni pretendía abordar la capacidad de los tribunales extranjeros”. Faltaba que dijera que su tía pateaba calefones en una terraza.

Llama la atención que, habiendo acuerdo en que la ley aplicable es la argentina, los abogados de nuestro país no hayan invocado que, cuando el Estado es parte, el derecho que regula la cuestión es el administrativo (la ley de expropiación lo es). No procede el tratamiento civil y comercial del litigio, sino de manera subsidiaria. Sin ir más lejos, la invocación del artículo 116 de la Constitución establece que le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación “el conocimiento y decisión de todas las causas donde (…) la Nación sea parte (…) contra un Estado o ciudadano extranjero”. Son los tribunales federales del país y no Preska los que tenían que ocuparse del conflicto. Pero no. Nuestros abogados no lo apuntaron.

Después, los defensores de la Argentina manifiestan que la ley que debe aplicarse es la Ley General de Sociedades. Preska, en cambio, opta por el Código Civil argentino vigente al momento de la expropiación: ¡El Código Civil de Vélez Sarsfield! Pero la jueza, en vez de caer en un diálogo de fuentes coherente, soslaya a la Constitución nacional, se aparta de la Ley General de Sociedades y usa, parcialmente, el código de Vélez en los pasajes que le convienen a Burford. Así, le atribuye a la Argentina la responsabilidad de no haberse sometido a las reglas del contrato (sería el Estatuto) y de no cumplir con el artículo 7 por no ofrecerle comprar a Petersen sus acciones. Como si el Estado fuera un ciudadano particular que estaba comprando acciones, y no un Estado soberano que las estaba expropiando. Luego, Preska, invocando el artículo 505, inciso 3, sostiene que es obligación de la Argentina pagarle una indemnización a Petersen. Sin embargo, si vamos a usar el Código de Vélez, usémoslo completo. ¿Por qué omite considerar el artículo 520 que dice que el resarcimiento de los daños e intereses sólo comprenderá los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación? ¿Cuál fue el daño acá que le ocasionó la Argentina a Petersen? ¿Qué culpa tiene el país de que a Petersen le haya salido mala la compra apalancada? ¿Por qué la Argentina tenía que comprarle las acciones a Petersen por más de lo que valían? ¿Era una expectativa razonable para Petersen que un día surgiría alguien que estuviera dispuesto a comprarle sus acciones por un valor muy superior al de mercado?

El Estado argentino no le quitó al demandante sus acciones. El demandante entiende que el Estado se las debería haber comprado compulsivamente a un precio inflado, cosa que el Estado, aun si hubiera querido, no podía hacer. El Estado expropió de manera soberana el 51% de las acciones de YPF, porque era la manda de la ley de soberanía hidrocarburífera. No tenía potestad para estirar esa proporción y expropiarle también a Petersen. Mucho menos comprarle. Los 5000 millones de dólares que le pagó el Estado a Repsol fueron por la manda del artículo 10 de la Ley de Expropiaciones: una indemnización, no un pago a precio de mercado. Una indemnización por expropiación solo incluye el valor objetivo del bien, sin considerar ganancias hipotéticas ni lucro cesante.

Pero supongamos, a los fines hipotéticos, solo para ver lo peregrino de la argumentación del demandante, que la Argentina asimila expropiación a compraventa e indemnización a precio. Y que le compra a Petersen su paquete accionario. Le tendría que haber dado 2500 millones de dólares más o menos. Esa suma, actualizada por inflación y tasa judicial de los Estados Unidos, hoy serían 5500 millones de dólares. ¿De dónde sale el extravagante cálculo de que hay que pagarle al demandante 17.000 millones de dólares, un valor que es incluso superior al valor de capitalización bursátil de toda YPF?

Las defensas que nos quedan

Las acciones de YPF que se tendrían que embargar y secuestrar están registradas en la Caja de Valores. Calle 25 de Mayo 362, CABA. Por cuanto, la sentencia extranjera tendría que tener exequátur para ser ejecutable en territorio nacional. Exequátur es el control de los jueces locales de que la sentencia extranjera (a aplicarse en nuestro suelo) no viola el orden público. El orden público son los principios basales que organizan nuestro Estado y nuestra sociedad. Y acá, esta sentencia, estaría violando los principios de soberanía (que es la razón de la existencia del Estado) y de su potestad para dictar su política económica. Encuadra entonces en el precedente “Claren Corporation c/E.N. - arts. 517/518 CPCC exequátur s/ varios”, donde la Corte Suprema no consideró ejecutable una sentencia extranjera por ser contraria al orden público.

La Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera establece en su artículo 10 que está prohibida la transferencia futura de las acciones de YPF sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros. Antes de que se las lleve Burford, habría que ir al Parlamento y votar entonces.

Si con la compra del juicio por 17 millones de dólares, Burford reclama 17.000 millones de dólares de indemnización, habrá obtenido una ganancia del 99.900% a expensas del Estado argentino. Violaría el principio general del derecho de non debet lucrari ex alieno damno (“nadie debe lucrar con el daño ajeno”). Y también aniquila el párrafo 2º del artículo 1071 del Código de Vélez que le gusta a Preska, que dispone que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”. Y si no convence esta lectura del derecho argentino, en los mismos Estados Unidos está el “Unconscionability”, doctrina legal que le permite al juez no exigir el cumplimiento de un contrato cuando sea inequitativo y contrario a la moral. El precedente “Williams v. Walker-Thomas Furniture Co.” establece que “si un contrato es irrazonable e inmoral, pero no nulo por fraude, un tribunal de Justicia otorgará a la parte que demanda por su incumplimiento daños y perjuicios, no de acuerdo con su letra, sino solo los que le corresponden equitativamente”.

También se debería promover una acción penal por estafa procesal a Petersen y Burford para evadir el cumplimiento del artículo 1535 del Código Civil en España. E invocando ese mismo Código, consignarles (hacer un depósito en un banco para que el beneficiario lo retire cuando quiera) el pago de 17 millones de dólares en Madrid, y así liberarse de la obligación hipotética a favor de Petersen y Burford.

Que un juez de primera instancia (funcionario estatal de tercer orden de un Estado) tenga la potestad de bloquearle al gobierno de otro Estado su soberanía de diseñar una política pública es violatorio del principio de igualdad soberana de las naciones. Un tema que amerita la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (doctrina Espeche Gil) de La Haya, que tendría que solicitar la Asamblea General o el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

La deuda externa

Desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta el 2023, la Argentina ha recibido 230.000 millones de dólares en capital por préstamos de la deuda externa. El problema es que, en el mismo periodo, se lleva pagados 400.000 millones de dólares en concepto de intereses. Sin embargo, al día de hoy, estamos debiendo 466.686 millones de dólares.

El someternos a la injusticia y la arbitrariedad no encuentra fundamento en nuestra bonhomía para “no irritar a los mercados” internacionales. La deuda externa es un mecanismo de acumulación por exacción financiera transnacional, con sujetos beneficiados locales y extranjeros. ¿Los perjudicados? El que está escribiendo esto, usted que lo está leyendo, junto con toda su familia, amigos, vecinos y etcéteras.

El tardocapitalismo en Occidente ha perdido hasta su corrección formal. Hoy se ataca a países sin declarar guerra, se manifiesta impúdicamente el interés por quedarse con los recursos naturales de otras potencias, se asesina a científicos, se bombardea a infancias. Y todo se lo anuncia con orgullo y gesticulación matona. La Argentina, con la causa YPF, tiene su segundo caso judicial de alcance internacional para evidenciar la giga usura y macroestafa de sujetos que, no siendo ni siquiera estatales, degradan a las naciones civilizadas. Y las degradan porque los que llevan adelante estos mega latrocinios son empresarios turbios, sin país, con domicilio en guaridas fiscales, pero que, sin embargo, parasitan instituciones estatales. El primero fue Paul Singer. No nos fue bien; se tumbó nuestra reestructuración soberana de deuda y probablemente a un gobierno con características populares. El segundo, Christopher Bogart, quien no desde Casablanca, pero sí desde la guarida fiscal de Guersney, puede tumbar con la complicidad de la judicatura estadounidense (y la genuflexión de nuestro actual régimen local) las aspiraciones de autoabastecimiento energético. Tenemos otra oportunidad. La razón y el derecho nos asisten. Es una cuestión de voluntad. Ni siquiera política, sino ética.

* Javier Ortega es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente UNDAV, UNLa, UNQ.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí