El cine nos ha paseado por imágenes que quedan grabadas para toda la vida. A veces las compartimos, a veces no, y a veces no sabemos si lo hacemos, porque lo hacemos sin saber. Las imágenes van a estar siempre, no se borran, vuelven.

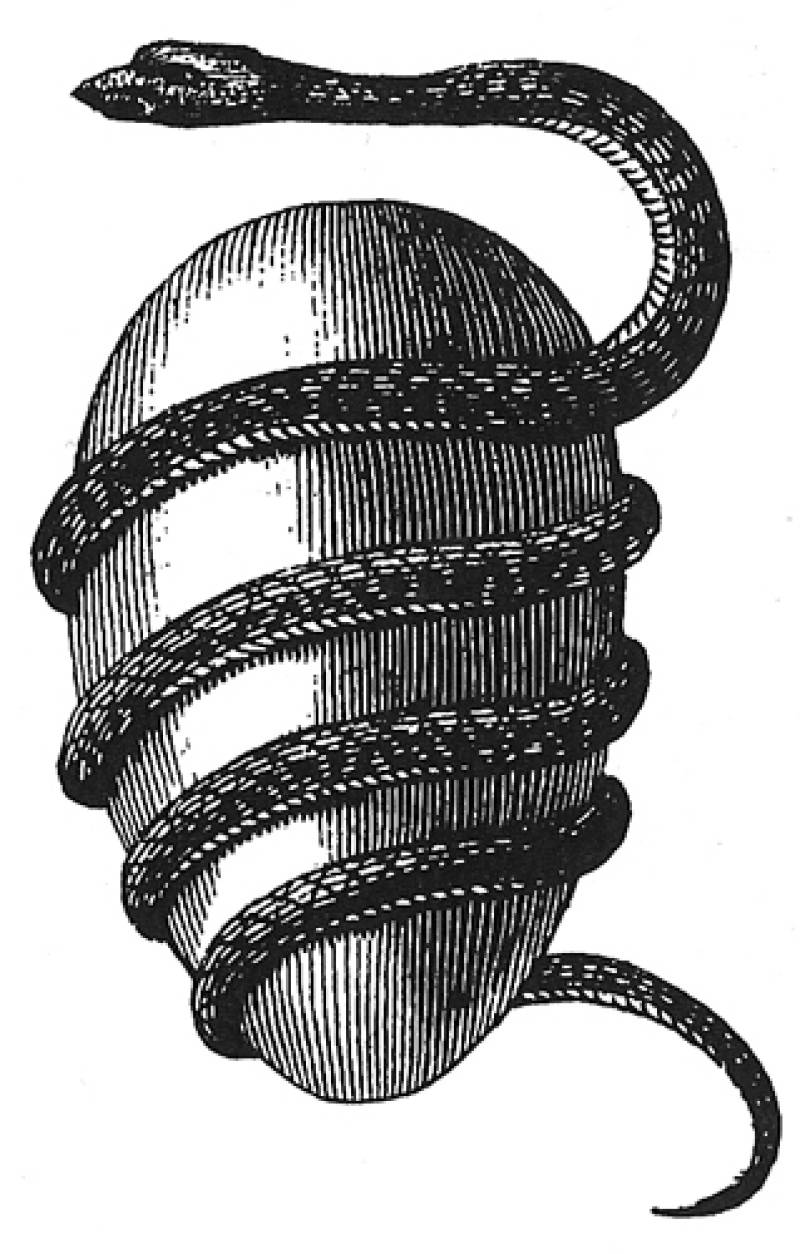

El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, me dejó perplejo y aterrado. La vi años después de su estreno, en el viejo cine Arte, una especie de escuela a la que solíamos concurrir en noches de formación e incertidumbre.

Era una pésima copia, que vimos en las épocas de la dictadura. Supongo que algunos tijeretazos la habían podado, pero con lo que tuve me alcanzó. En esa película, que siempre vuelve a mi cabeza en loop, está la pregunta de cómo soportar vivir así. Cómo vivir en una especie de laboratorio, donde se observan y se estudian las conductas de la sociedad o de las personas, para actuar luego sobre ellas. Instalando modalidades de vida que prefiguran las conductas de las personas sufrientes, que van aceptando vidas miserables y dolor hasta más no poder. Personas a la espera que llegue la esperanza que inspire confianza, el liderazgo que les saque el dolor abismal, señalando a quienes son los culpables de todas las desgracias.

Eran las primeras películas “intelectuales”. De esa forma nos hacíamos una idea de cómo Europa había llegado a la deshumanización. Miraba mi sociedad, saliendo de una dictadura, y me preguntaba si eso podía pasar aquí. Estudiábamos las pelis para saber cómo cuidar una democracia, queríamos aprender a proceder bien. Parecía que el mundo nos hacía un favor al mostrarnos todo lo que no había que repetir. Teníamos un pensamiento duro, estático; no fueron en vano los milicos en nuestra formación. Y eso que éramos de los que sabíamos algo e intuíamos mucho de lo que pasaba aquí.

El huevo de la serpiente cuenta de un médico que recibe voluntarios, gente desolada que se ofrece a sus experimentos. Los lleva a un hotel que se transforma en un laberinto de pasillos de asepsia macabra. Allí se prueban los límites de la resistencia humana. Una persuasión asombrosa para atrapar la “muestra científica” de esa multitud que baja de los trenes, derrotada, sin fe, que no cree, que automáticamente va a trabajar, y que el director maneja bajo un efecto de cámara lenta que asemeja un ejército alineado y entrenado en el dolor de seguir en marcha a pesar de la derrota. Un ejército sin conducción. Pareciera que después de un gran dolor y sufrimiento —perder una guerra, tener una pésima economía, el vacío de los partidos que representaban a los trabajadores, inflaciones demenciales— todo alcanza un estado de llanto interno, que va reprimiendo y acumulando rencores.

Aquellas multitudes organizadas para el trabajo... Hoy ya no caminan organizadas. Eso era, ante todo, seguir pautas, organizadas por el fordismo. Hoy las apps y la desocupación estimulan el andar ciclista y la dispersión de la libertad de los trabajadores.

Últimamente caminar por Buenos Aires suele ser un hecho doloroso. Toda esa gente rota que anda suelta por la calle. Los que hablan solitariamente, los sumergidos en alcohol o con analgésicos al alcance de la mano, como media botella cortada con algún brebaje aliviador. Un paisaje de narices con cicatriz horizontal sobre el tabique roto y el morro hinchado, como el de un boxeador que peleo en las calles frías de la noche. Los celulares a toda hora y en todo momento al comando de nuestras personas, una barrera inexpugnable para no mirarse a los ojos. Una manera de no comunicarse, hiper comunicándose.

En todos los rincones, las rémoras de la sociedad rota están encarnadas en familias a la intemperie. Personas tiradas por las calles, reproduciendo las formas de gente que quedó alcanzada por un bombardeo, figuras de dormir desordenado, como los sepultados por la lava del Vesubio.

Junto a ellos pasan los que los esquivan, los que mojan escalones y bancos, los que les dan unos mangos, los que les dicen “gracias” o “ya te di”. Los que los visten, los alimentan, les hablan, los que no saben qué hacer, los que no soportan verlo.

Dicen que el 80 % de los porteños tienen mascotas. (Ahora se les dice "animales de compañía".) Se nota que están cada vez mejor cuidadas. Como se nota el crecimiento de los “pet shops”, en todos los barrios. Para algunos, las mascotas reemplazan a los niños; para otros no, pero pareciera que en las plazas a veces les ganan o empatan.

Cuando pibes, no usábamos plata, tal vez eso nos hacía iguales. Lo público era gratis y bueno, o valía dos pesos. Vivíamos en una sociedad un poco aburrida, pero más digna. Todo lo que hacíamos nos socializaba, empezando por las travesuras. ¿Era tan mala esa sociedad? ¿Era tan fuerte la necesidad de marcar la diferencia, garpando cada vez más?

Salíamos sin plata e íbamos a todos lados. Como diría Ángel Vargas: No lo conseguíamos pagando como un chabón, porque eso era de gil. Nosotros nos inventábamos las historias.

Íbamos a la escuela pública a la vuelta de casa, todos mezcladitos: sin distinción de religión, rango social, profesiones. Nuestros padres del barrio eran la cooperadora de la escuela. Venían del CEF (Centro de Educación Física) N.º 1, preguntaban: “Levante la mano quien no sabe nadar... Bueno, usted y usted el miércoles a tal hora en la pileta cubierta”. A eso le seguía la colonia de vacaciones y a eso le siguió hacer de mí un jugador de handball y una persona. Nos pasábamos libros, hacíamos ferias de historietas en las calles. Se jugaba a la bolita y a las figuritas, pero la onda era no comprar, sino ganar en los juegos donde se disputaba nuestro honor.

Una vida sencilla, feliz, con Río de la Plata los fines de semana, todo el día: paleta, fútbol, truco, guitarreada, volver hecho un tomate e ir al día siguiente, si era domingo, o si eran las vacaciones con toda la familia.

Cuando veo escuelas y niños sin entusiasmo, familias en la calle y toda esa escenografía del dolor en que se ha transformado Buenos Aires, siento que fui un niño rico y privilegiado. Y lo fui. Éramos dueños de las calles, las casas abandonadas, las terrazas, los potreros. Nada era ajeno a algo que se podía transformar en aventura en cualquier momento.

Me duele sentir que alguien que es pobre no pueda disfrutar, que no haya malla de contención desde el Estado, pero tampoco desde nosotros. Quisiera que sin ningún miedo fuéramos directo al pico de la Coca-Cola sin limpiarlo antes de sorberla con los labios, sentados en el cordón de la vereda. Me duele todo lo que nos perdemos en este engañapichanga en que nos han metido. Me duele lo perdido. Me duele todo lo que nos robaron, como el río.

Tenemos una ciudad hedionda, rota y decadente. Con un río totalmente contaminado, sobre el cual ningún candidato expone una pizca de imaginación para recuperarlo para la gente, para el verano, para ser felices. Nadie habla de esos proyectos en nuestra ciudad. Nadie la quiere cambiar. Nadie la quiere soñar. La imaginación no es un derecho que nos asignamos. Vamos por la orilla y si tenemos calor nos agachamos y con la mano nos mojamos. Eso me decía un militante de Franja Morada en un congreso, el razonamiento conservador de los jóvenes viejos, los que terminaron abriendo una casa de sushi y acompañando a un tipo que decía que era aburrido y tenía razón, lo era.

Y a pesar de todo, Buenos Aires empuja con su bello patrimonio que aún perdura, con los pibes que patrullan los barrios, con sus inquietudes y energías, con la sombra del que te la va a regalar y después te la va a hacer pagar.

Hay mucha juventud haciendo cosas, desde sobrevivir, laburar, estudiar, haciendo deporte, creando, hay mucha fuerza por allí dispersa. Y a la que solo se les da una y otra vez el mismo jarabe para la tos, nada motivante.

Hemos pasado una elección porteña donde no cayó una sola idea sobre la ciudad. Todas fueron denuncias, o lo bueno que hicimos, o la nada misma. Nadie nos habló de cómo ser felices con todo ese patrimonio cultural, artístico y natural que tenemos. Nadie sabe qué hacer con él y cómo relacionar esos tesoros con la población, porque pareciera que no se los vive, ni son propios. Lo propio es lo tuyo, lo que te comprás, no tu paisaje, tu hábitat, tu lugar en el mundo.

Nadie mira la ciudad integralmente, ni quiere soñarla, ni embarcarse en un gran proyecto que nos anime y nos una. Hay una gran crueldad en sus calles desde que el macrismo abrió la puerta. El estilo inaugurado, por esa gestión, habilita lo que conocemos como "arquitectura hostil". Un concepto que resume una sumatoria de incomodidades y molestias para que nadie pueda ocupar y sentir comodidad en un lugar público. Ya no es el cemento con pedazos de vidrio en la medianera. Ahora es la reja que no estaba en el palier, la reja que no estaba en el jardín o en la plaza, el bolardo: esa especie de punta de bomba; los bancos que simulan lo mullido de un colchón pero en realidad son de hormigón concreto, para que no te sientes; pinchos de todo tipo, bancos con divisiones para que no te acuestes; distintos tipos de púas, dispositivos de sonidos repetitivos y desagradables, vallados, cercados, escaleras con pinchos, bajo autopistas con especies vegetales jurásicas llenas de puntas, bolas de hormigón... Toda una artillería del dolor hecha mobiliario urbano, para que no te detengas, para que circules, para que no descanses ni ocupes si no tenés donde caerte muerto.

La rotura de los lazos sociales no se reduce al aparato estatal, que de todos modos fue el gran ejemplificador que la contagio a la sociedad para que ella también lo reprodujese. Este escriba siente culpa aún por un artículo que publicó hace meses, donde llamó la atención sin ánimo de ponerse la gorra y les hizo perder el lugar del sueño a un grupo de vecinos en situación de calle. Yo solo escribí sobre la idea de una puerta imaginaria de Buenos Aires y quise mostrar el deterioro actual de la ciudad. No tuve la intención de desalojar.

Comentaba en aquel artículo que Ricardo Piglia le hace decir a su alter ego, Emilio Renzi, en sus diarios, que el pórtico de entrada a Buenos Aires está en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes. Una entrada con recepción en una confitería y en una disquería-librería importantes, que hacia el Obelisco tenía toda la impronta cultural de la ciudad. Hoy podríamos decir que esa maravillosa ruta se mantiene, sosteniendo retazos importantes de lo que fue: librerías de textos nuevos y usados, helados de la región del Véneto a la espera de ser degustados por sibaritas, cierta invasión gastronómica pizzera en la zona.

¿Pero qué familia puede pagar una cena para cuatro personas hoy en un restaurante? Siempre se apela a la muzzarella. Difícil llegar a alguna tira de asado o a un desbordante plato de vermicelli tuco-pesto de algún icónico bodegón. Ese recorrido bien podría ser hoy un reconocimiento de consumos actuales, atados a la mishiadura reinante. Una peatonal de buscas, magos, Michael Jacksons y ancianos de tristes voces cantando un tango, que nunca pensaron en entonar para ganarse un peso de algún caritativo transeúnte.

Una postal en la que conviven la fantasmagórica intelectualidad del bar La Paz, donde aún resisten los teatros con sus actores tan queridos. Menos cines, sí, pero los tres imprescindibles si uno quiere salir de la invasión de tanques multinacionales: la Sala Lugones, el Lorca y Cacodelphia, que bancan la parada.

Así se muestra la avenida Corrientes, ese orgullo porteño que se supo mantener a fuerza de su vida fenicia durante el día y su vida griega durante las noches, a decir del poeta Horacio Ferrer.

El Centro, marca registrada de cultura y felicidad, pelea entre estéticas de mercado y retazos de bohemia que resisten con honor. Claro está que pareciera que nadie le ve el alma a esta calle, que tanto nos educó. Los últimos jefes de gobierno no la disfrutaron jamás. Toda una definición política: solo vieron en ella problemas viales crónicos, de asfalto y marquesina. Y ningunearon el espíritu porteño, que levantó, a fuerza de progreso, un pasadizo al más allá.

Por eso, en estos días, en una de las patas de su pórtico, llaman la atención filas de personas sin distingos de edad que duermen a la intemperie, en plena vía pública, cada una alineada en el box que ofrece el diseño de vidriera de una librería.

Vecinos en situación de calle, bajo el escaparate extendido que combina libros deliciosos y tapas de LPs inolvidables. Allí les cuidan el sueño las miradas de Mercedes Sosa, Miles Davis, Spinetta, Bob Dylan, Yupanqui, Almendra, Los Beatles, Piazzolla, Piglia, Borges, Pizarnik, Bukowski, Carver. Todo un parnaso cultural vigilante del sueño caluroso y desangelado de la pobreza arrojada como descarte.

Gente expuesta socialmente, al mismo tiempo que se hace alarde y se publicitan acciones de higiene municipal, en una confusión de conceptos y de no entender que si aquí hubo cultura, es porque antes hubo mucho trabajo.

Una tensión insoportable entre lo mejor y lo más injusto de la ciudad. Un diagnóstico expuesto a cielo abierto, justo allí donde Piglia imaginó el pórtico de entrada a Buenos Aires.

Solo eso hice: una crónica para Página/12, y la vidriera fue modificada inmediatamente. ¿Qué pasó con los miseros durmientes? Un misterio. Recordemos a Diego Kravetz —hoy en la SIDE—, cuando aconsejaba no ser solidario y no dar alimentos ni ropa a los caídos de la vida, ya que de ese modo se quedaban en el lugar.

Los mensajes de odio, la arquitectura hostil, ignorar al sufriente, hacen que modifiquemos nuestras actitudes, pórticos, vidrieras, umbrales, jardines. Eso hacemos todos, en una forma de organización silenciosa y eficiente.

Hace unos días me enteré de la muerte de Marcelito, un pibe de la calle que, cuando cursábamos en la facultad, andaba siempre con nosotros. Un pibe que la pasó mal. Marcelito inspiró el tema titulado El chico de la tapa, de aquel Tercer Mundo de Fito Páez. De tanto estar en la facultad, Marcelito terminó como no docente. Tenía un solo piolín del que tirar en los '90, un hilo dental, un lugar de donde agarrarse y hacerse una vida: pasar a una pensión, usar un baño, tener un laburo, vivir un poco... y lo hizo.

¿Cuántos hoy tienen un piolín de donde colgarse? ¿A cuántos —más allá de los trabajos solidarios que todos los días llevan sopas, guisos y comidas— llegamos?

Buenos Aires es un lugar para que la gente sea feliz, para que veamos la cantidad de riquezas que andan inconexas por la ciudad. Por suerte existe el Paisajeante: Fabio Márquez, un hombre pájaro que todos los fines de semana recorre las calles de la ciudad, mostrando los tesoros de los rincones de Buenos y ayudando a que la gente saque conclusiones y piense cómo hacer una ciudad mejor. Rechacemos la alfalfa que nos quieren dar todos los días, para que sigamos trotando con anteojeras.

Andar por la ciudad, pasear, caminarla, verla, escribir sobre ella, jugar en ella, son acciones íntimamente ligadas y aplicadas a la situación de cada ciudadano que la habita. De esa forma abordamos la vida como un contínuo, no como retazos de manzanas o pedazos de arquitectura. Un contínuo que nos da una integralidad para entender la ciudad. Para leer sus calles, edificios, marcas, pintadas, jardines, personas, la ciudad es el primer libro de lectura que tenemos ante los ojos.

Por eso recomiendo salir, pasear, mirar, ser flâneur de Buenos Aires, ejercerlo como diría Baudelaire, haciendo un acto de resistencia. Sumarse a otros que quieran cambiar su metro cuadrado, pero sumarse. La falta de mirada planificada es un beneficio para mejorar la ciudad, planificada desde escritorios, cuando no copiándola de otros escritorios que quedan lejos de aquí. Buenos Aires tiene todo para ser una ciudad feliz y solidaria, integrada al resto del país, sin ínfulas de grandilocuencia pero con una enorme capacidad de empatizar.

Ya no serán las masas descendiendo de los trenes en Constitución u Once, con los rostros secos, como en la película de Bergman. Nuestro huevo de la serpiente ya se incubó e hizo su experimento: voltear la cooperación, instalar el individualismo, mandar preso a tu hijo, señalar a tu vecino, fomentar el odio al diferente. Son miles los que deambulan sin diagnóstico y con dolor, los que crían en las calles a sus hijos, los que lloran, los que no laburan, los que no saben más qué hacer para agradar o dar lastima y sacarte un peso.

Tal vez está política que los corre, que no los deja sentar, dormir, orinar, cagar dignamente, que los tiene nómades todo el día de aquí para allá con la policía detrás, sea como el experimento de El huevo de la serpiente y estén probando hasta donde se aguanta el martirio humano, esa intensidad interminable del sufrimiento, en este infinito insomnio, de eterno andar.

No son pocos los que sufren, pero están. Y como diría el poeta cholo y peruano Cesar Vallejo: “Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte”.

Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí