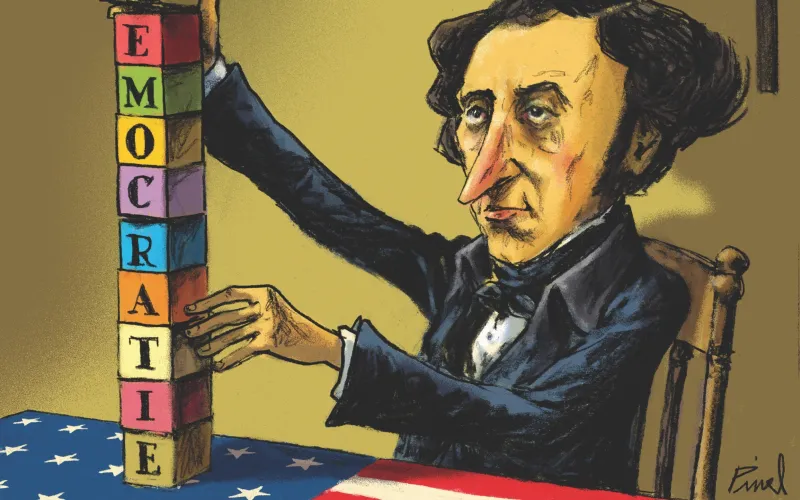

Tres fechas separadas por 160 años de historia son un reflejo de las raíces profundas de la democracia en Estados Unidos, que el pensador francés Alexis de Tocqueville ya había plasmado en su libro La democracia en América [1] a mediados del siglo XIX.

El pasado lunes 28 de julio, el Presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió con la Secretaria del Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos, Kristi Noem. De acuerdo a la información difundida por ese organismo, durante el encuentro se acordó un “Memorándum de Cooperación para la Implementación de la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos, que facilitará el intercambio de información sobre antecedentes penales y ha sido fundamental para el retorno de delincuentes a sus países de origen para que puedan comparecer ante la justicia”.

Asimismo, se firmó, según los medios argentinos, “una carta de intención para que la Argentina sea aceptada en el programa de exención de la visa de turista”, lo cual reduciría los costos y facilitaría los trámites de los argentinos que quieran visitar Estados Unidos por turismo o negocios. La implementación de este programa demoraría al menos un año, en tanto la Argentina alcance “ciertos estándares técnicos y de seguridad”.

En cuanto a esto último, el organismo estadounidense informó que “se firmó una carta de intención para la adopción del programa de Verificación Electrónica de Nacionalidad en la Argentina, que agiliza la deportación de ciudadanos argentinos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.

Matices en la comunicación que no dejan de ser relevantes.

¿Quién es Kristie Noem?

De acuerdo a The Guardian, la carrera política de Kristie Noem era incierta hace un año para muchos analistas. Habiendo intentado convertirse en la candidata a la vicepresidencia de Donald Trump, la nominación de J.D. Vance hizo que algunos medios creyeran que su futuro político era nulo. Sin embargo, desde que conoció al actual Presidente de Estados Unidos en 2020 se había dedicado por completo a construir una imagen nacional y a adoptar la política “trumpiana” en materia de seguridad fronteriza. Desde la gobernación de Dakota del Sur, a 1.600 kilómetros de la frontera de México, la gobernadora sostuvo que su Estado estaba seriamente afectado por la inmigración ilegal, desplegó a su Guardia Nacional en Texas, afirmó que creía que algunos “líderes tribales” se beneficiaban de los cárteles de las drogas –lo que le valió la prohibición de entrar a sus tierras dentro de su propio Estado– y confesó haber matado a su perro porque lo “odiaba” y era “imposible de entrenar”. Estas “nimiedades”, que la alejarían de las fuerzas del cielo en la Argentina, no impidió que fuera designada como secretaria de Seguridad Nacional, de quien dependen 22 agencias federales y alrededor de 260.000 empleados.

La “caza inmigrantes”, como se la conoce popularmente en su país, ha realizado –según informó Tricia McLaughlin, funcionaria de dicho organismo, al The Daily Signal– 239.000 deportaciones de “inmigrantes ilegales”, sobre un total de 273.000 detenidos durante los primeros seis meses de gobierno de Trump. Por su parte, la página oficial del Homeland Security Departament informa que se ha apresado a “más de 300.000 extranjeros ilegales”, de los cuales el 70% tiene “cargos criminales”. Sin embargo, y de acuerdo a documentos internos de Seguridad Nacional obtenidos por CNN, más del 75% de las personas que estuvieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en 2025 solo tenían condenas relacionadas con infracciones migratorias y multas de tránsito, y menos del 10% habían sido “condenadas por delitos graves como asesinato, agresión, robo o violación”.

Por otro lado, una investigación de Thomas Cartwright señala que desde el 21 de enero último se han realizado 937 vuelos de deportaciones; sólo en junio se produjeron 209, la mayor cifra desde 2020. El 64% de los deportados provenían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador; el 14% eran suramericanos; el 6% de África; y el 16% de otros países.

Pese a las protestas y presentaciones judiciales que se han realizado en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de ese país autorizó a Trump a reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, levantando por ahora una orden judicial que requería que se les diera la oportunidad de impugnar las deportaciones.

Nada nuevo bajo el Sol: Daniel Green sostiene en un artículo que casi desde la fundación de Estados Unidos se ha debatido “quiénes deberían ser incluidos o excluidos (…) Ya en 1798, las Leyes de Extranjería y Sedición buscaban deportar a inmigrantes y cerrar algunas imprentas que eran propiedad de inmigrantes por temor a que difundieran ideas amenazantes”.

Una lucha de 160 años

El próximo 6 de agosto se cumplirán 60 años desde que el Presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969) promulgó la Ley del Derecho al Voto que vedó cualquier tipo de prohibición en el ejercicio de los derechos políticos. Esta norma complementaba a la Ley de Derechos Civiles de 1964 que buscaba evitar la discriminación en el ámbito civil y laboral. Cien años habían pasado desde el final de la Guerra Civil (1861-1865).

Los primeros veinte esclavos –provenientes de lo que hoy es Angola– llegaron a Virginia en 1619 en el barco White Lion; el último barco, El Clotilda, traficó 110 personas hasta Alabama en 1860. Según datos de Public Broadcastings Service (PBS), entre 10 y 12,5 millones de personas fueron traficadas hacia el continente americano, de las cuales 388.000 fueron desembarcadas en lo que hoy es Estados Unidos [2].

La lucha por la emancipación no empezó con la Guerra Civil (1861-1865) y no terminó con ella. En 1831, el predicador Nat Turner lideró una rebelión que, si bien fue sofocada rápidamente, provocó que la legislatura de Virginia considerará la posibilidad de abolir la esclavitud. Así, mientras los Estados norteños fueron prohibiendo la esclavitud lentamente y el movimiento abolicionista fue ganando apoyo, los Estados del sur la sostuvieron porque los esclavos trabajaban en el cultivo de algodón, que era muy importante en esa región de Estados Unidos.

Luego de finalizado el período denominado como “Reconstrucción” (1865-1877) y la supervisión militar para el cumplimiento de las leyes federales en contra de la esclavitud, comenzaron a dictarse en los Estados del sur diversas leyes que “desmantelaron rápidamente [dichas] políticas y promulgaron las crueles leyes de Jim Crow [3], que restablecieron el dominio blanco. Estas leyes segregaban los espacios sociales, criminalizaban la interacción entre razas y privaban del derecho al voto a los votantes negros mediante impuestos electorales, pruebas de alfabetización y otras barreras”. Asimismo, la “reacción blanca generó paramilitares y grupos de odio como el Ku Klux Klan, que aterrorizaban a legisladores y (…) votantes negros. Los sureños blancos llevaron a cabo linchamientos masivos”.

Hubo que esperar hasta las leyes de 1964 y 1965 pero, aun así, la lucha tuvo que continuar.

La politóloga argentina Valeria Carbone, autora de Una historia del movimiento negro estadounidense. En la era post derecho civiles (1968-1988), explica en un artículo que si bien esta ley “permitió la participación irrestricta de afro-estadounidenses en política electoral, su entrada en vigencia no fue rápida ni sencilla”: los líderes y militantes del movimiento negro forzaron su implementación. Hace diez años contó que la lucha continuaba para hacer cumplir las leyes porque algunos Estados habían aprobado normas que buscan evitar que ciertos grupos de la población pudieran ejercer su derecho al voto. Por ejemplo, el Departamento de Justicia y los tribunales federales habían bloqueado más de 3.000 proyectos legislativos entre 1965 y 2013 que intentaron restringir el derecho al voto: “A mayores niveles de participación electoral de grupos minoritarios y sectores de bajos ingresos, mayor probabilidad de que un Estado busque impulsar leyes para restringir el derecho al voto”, señala Carbone. En 2013, estas iniciativas fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos al fallar en el caso Shelby County v. Holder, donde “avaló la eliminación de la preclearance provision de la Sección 5 [de la ley de 1965], que exigía la aprobación del gobierno federal a modificaciones a leyes electorales en Estados con un largo prontuario de segregación y discriminación racial”. Las medidas que los Estados han implementado desde entonces para restringir el voto no solo han alcanzado a grupos minoritarios, sino también –sostiene Carbone– “a las clases más bajas, pobres y con menor capacidad de influir políticamente”.

La autora cita un dato poco conocido. Pese al gran avance que significó la ley de 1965, esta no contempló el derecho al voto de los territorios asociados, anexados y/o colonias como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, las Marianas del Norte y Guam a partir de criterios puramente raciales. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó, en el caso Downes vs Bidwell (1901), que estaban habitados por “razas extranjeras”. A criterio del máximo órgano judicial de este país, esas razas no podían entender “las leyes y principios anglosajones”, lo cual no les impedía, obviamente, ser enlistados en las Fuerzas Armadas. Valeria Carbone concluye que “el racismo es parte constitutiva e inherente al devenir histórico de ese país. Hablamos de un racismo estructural e institucional, que tiene forma de reconstituirse y readaptarse a los tiempos que corren para sobrevivir y no desaparecer. Son las mismas prácticas del pasado reciente, pero adaptadas a los tiempos que corren”, que alcanzan no sólo a los descendientes de los esclavos africanos y a los latinos y otras minorías que migraron a dicho país para alcanzar el “sueño americano”, sino también a los pueblos indígenas que fueron masacrados en las guerras de conquista de la naciente nación.

¿La democracia estadounidense?

En 1831, Alexis de Tocqueville inició un viaje por la actual potencia norteamericana para estudiar su sistema penitenciario, pero su prolongada estancia en ese país le permitió publicar también su famosa obra. En ella, y según Andrew Lawrence Crown, dedicó una parte considerable a analizar la situación de entonces y el probable futuro de los pueblos que habitaban Estados Unidos en el siglo XIX.

Tocqueville sostiene que, en esa gran extensión territorial que ocupaba o reclamaba Estados Unidos, habitan tres razas: los blancos, los negros y los indígenas. Estas dos últimas no tienen en común ni “el nacimiento, ni el aspecto, ni el lenguaje, ni las costumbres. Solamente se asemejan en sus desgracias. Ambas ocupan una posición igualmente inferior en el país que habitan; ambas experimentan los efectos de la tiranía; y, si sus miserias son diferentes, pueden acusar de ellas a los mismos autores” [4]. También el pensador francés considera que la relación entre blancos, negros e indígenas es análoga a la que existe entre los seres humanos y los animales: los han obligado a “servir a su provecho y cuando no puede someterlos, los destruyen” [5]. Mientras a los hombres negros, sus mujeres y sus hijos no sólo se les arrebató de los privilegios de la humanidad, sino también de sus costumbres, de sus religiones y del recuerdo de sus países; a los indígenas se los condenó, después de haberlos arrancado de una vida tranquila, a “indescriptibles miserias” [6].

Más allá de estas descripciones, resultan proféticas las conclusiones a las que arriba este autor en 1835. Tocqueville afirma que los prejuicios persistirán porque están arraigados en los estadounidenses [7]; el sureño “temerá parecerse al negro, su antiguo esclavo, y descender más bajo” [8] que sus vecinos los blancos; “la abolición de la esclavitud en el sur hará crecer la repugnancia que la población blanca experimenta allí hacia los negros” [9], lo cual acabará tarde o temprano en una lucha.

Como se pregunta Kyle Mays: “¿Qué podemos aprender de Tocqueville y la democracia? (…) la democracia estadounidense es un proyecto inacabado que no alcanzará su máximo potencial hasta que corrija los problemas que creó con los pueblos negros y nativos. Las historias de los negros y los nativos siempre han estado conectadas. Si el racismo antinegro y antinativo es un componente fundamental de la democracia estadounidense [10], entonces nunca habrá paz hasta que obtengan su libertad”.

Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2024 y las primeras medidas tomadas a principios de este año en relación a las minorías estadounidenses, la designación de Robert Kennedy Jr. –un rabioso antivacunas y anticiencia– como secretario de Salud y los ataques a universidades y a las diversas identidades de género, una colega me comentaba, café por medio, que “ojalá los politólogos estadounidenses dejen de medir la calidad democrática a los países de América Latina y empiecen a medirla en ellos mismos”.

Menos mérito que los académicos tiene Kristi Noem, fiel representante del sistema político de Estados Unidos, para evaluar nuestras democracias, porque –como hemos mostrado– la joven democracia estadounidense, nacida en 1965, no tiene galardones como para decirnos cómo debemos tratar a nuestros hermanos de América Latina ni que debemos desoír el mandato constitucional de “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

[1] Tocqueville, Alexis (2002 [1835]). La democracia en América. México: Fondo de Cultura Económica. No ignoramos las evidentes contradicciones entre esta obra y su defensa de una política exterior imperial, racista y colonialista en las colonias francesas cuando fue diputado en su país (ver a Elisa Usategui Basozabal), pero consideramos que ello no le quita valor al análisis que hace de Estados Unidos.

[2] Otras fuentes elevan la cifra a más de 600.000 personas.

[3] Jim Crow fue un personaje de ficción de teatro creado por Thomas Rice que facilitó la naturalización de una imagen negativa y estereotipada de la población afroamericana.

[4] Tocqueville, Alexis (2002 [1835]). Op. Cit., p. 313.

[5] Ibídem, p. 313.

[6] Ibídem, p. 314.

[7] Jennifer L. Hochschild argumenta que a “los estadounidenses les resulta muy difícil mantener su compromiso con la igualdad cuando esta se define como algo más sólido que una tenue igualdad de oportunidades (…) incluso a los segmentos de la población más comprometidos con la igualdad o que más necesitan esfuerzos para promoverla —los afroamericanos y los latinos— les resulta difícil mantener su compromiso en determinadas circunstancias”.

[8] Tocqueville, Alexis (2002 [1835]). Op. Cit., p. 339.

[9] Ibídem, p. 339.

[10] Sostiene Kyle Mays que “los padres fundadores se preocuparon simultáneamente por los nativos americanos como una amenaza para su orden político y social (…) El término ‘indio’ aparece trece veces en los Documentos Federalistas. [Por ejemplo], en el Federalista Nº 24, Alexander Hamilton señaló que adquirir tierras y mantener un ejército contra posibles ataques nativos eran esenciales para el desarrollo de la joven nación. El Federalista Nº 54 (…) consolida aún más que las personas negras se habían transformado en propiedad”.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí