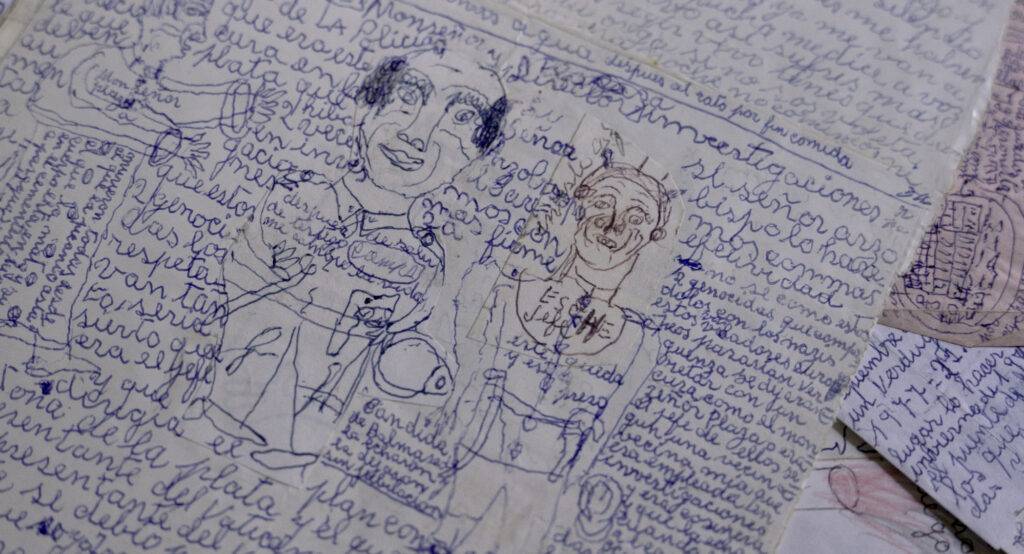

Un par de dibujos y una caligrafía algo nerviosa, apurada, como si fuera un código a descifrar. Entre los dibujos, hay planos y figuras humanas, semejantes a identikits. Rubén López los saca de una carpeta y los muestra a cámara. El hijo de Jorge Julio López dice que hubo un momento, años después de que los militares lo liberaran en 1979, luego de tres años de torturas y humillaciones, en que su padre empezó a escribir, casi a escondidas de su familia, en una práctica íntima y secreta. López, sobreviviente del horror, se sintió solo, abrumado, y un día agarró una lapicera y salieron los primeros garabatos. Fueron una suerte de memorias —mucho tiempo después publicadas en el libro Memoria escrita, compilado por Jorge Caterbetti—, de testimonio vivo, que se convirtieron en la base de sus palabras públicas en el emblemático primer juicio a Miguel Etchecolatz en 2006. En esas memorias, las cuales custodió en privado, está la historia de su militancia en una unidad básica de Los Hornos, su detención en 1976, el paso por cinco centros clandestinos de detención, entre ellos la comisaría 5.ª, y la descripción de las torturas que sufrió en el Pozo de Arana.

“Archivo negro de los años en que uno vivía adonde termina la vida y empieza la muerte”, había titulado el propio Jorge Julio López a ese conjunto de escritos y dibujos en los que atestiguó su padecimiento y el de muchos otros. Luego de su segunda desaparición, en septiembre de 2006, los papeles se transformaron en una prueba contundente en el juicio contra sus torturadores. Papeles originales que fueron entregados en su momento por López a su amigo y compañero de militancia, Jorge Pastor Asuaje, con un mensaje que sigue poniendo la piel de gallina: “Pastor: te dejo esta carta para ver si algún día podés hacer justicia. Firmado: Jorge López, detenido desaparecido. Estos crímenes no vencen nunca”.

A 19 años de su segunda desaparición en plena democracia, ocurrida un día antes de la sentencia contra el genocida Miguel Etchecolatz, el documental López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás, vuelve a echar luz sobre un caso que, como dice uno de los entrevistados, “sigue siendo un monumento a la injusticia y la impunidad”. Con un ritmo ágil y dinámico, tomando a Rubén López como hilo narrativo, el hallazgo del film es doble. Por un lado, reconstruye el grado cero de su desaparición en 2006, poco tiempo después de que su testimonio judicial causara un revuelo para propios y extraños por su lucidez, precisión y entereza. López no había estado en el radar: no era un testigo clave, pero sí un conocido de los organismos de derechos humanos. Desde allí, con entrevistas a diversas personalidades como el juez Carlos Rozanski, a las por entonces abogadas querellantes Guadalupe Godoy y Myriam Bregman, y periodistas como Luciana Rosende y Miguel Graziano, el documental se pregunta por qué un testigo de tal preponderancia para una causa por crímenes de lesa humanidad terminó en los sombríos túneles de la democracia. Desamparado, triste y final.

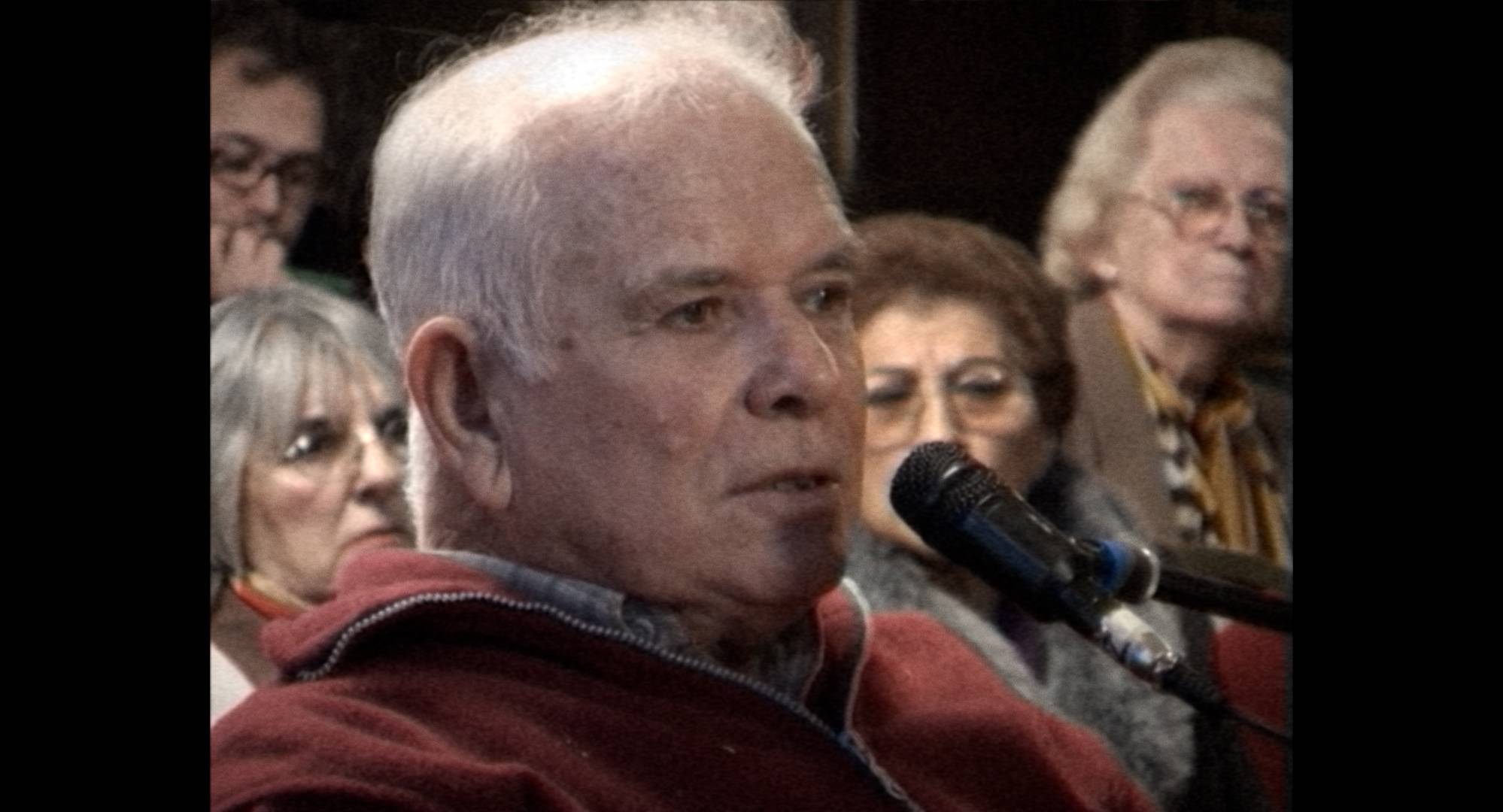

A la sazón, por otro lado, desemboca en otro acierto: el testimonio de Felipe Solá, por entonces gobernador de Buenos Aires. Serio y sin esquivarle a la controversia, Solá habla conmovido por el caso, pero apenas diserta sobre la investigación policial; algo ominoso sobrevuela en el aire. De sus palabras se desprende que la fuerza corporativa de la Bonaerense, con sus códigos y ramificaciones, era imposible de controlar. Dice que se pusieron a disposición de la familia desde el primer momento y que al comienzo creyeron que tal vez López se había perdido en la calle. Pero la política no estaba preparada para esa desaparición. Poco después, con la opinión de otros entrevistados como contrapunto, se revela que el Estado deja correr demasiado tiempo y llega tarde, sin poder dar rápida respuesta a un caso que necesitaba de una urgencia operativa y logística incapaz de haberse desplegado ante el dominio de los viejos comisarios. “La misma fuerza sospechada por la desaparición de López estuvo un año y medio orbitando en el caso, hasta que decidieron sacarla”, subraya la periodista Adriana Meyer, dando cuenta de que se hizo la vista gorda en investigar el entorno de Etchecolatz.

Cuando las abogadas querellantes se acercaron a Solá, le pidieron la lista de los policías que permanecían en actividad desde la dictadura. En el documental se evidencia que López no sólo fue un testimonio clave para situar a Etchecolatz en el terreno de acción dentro de los centros clandestinos, sino para marcar a segundas y terceras líneas, muchos de ellos aterrados por la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Solá parece más sorprendido por el dato de que López salió con un cuchillo aquella mañana en la que desapareció por las calles de Los Hornos, en la periferia de La Plata, que por la lista de más de 9.000 policías que seguían activos desde 1976. No es descabellado pensar que esos mismos agentes tuvieron el tiempo suficiente para operar en un campo sin resistencias, con sus ex altos mandos encerrados en el penal de Marcos Paz con teléfonos y contactos a disposición, como luego se sabrá en un tardío allanamiento donde encontraron, entre otros objetos, agendas de Etchecolatz con nombres y direcciones. Para la querella, esas numerosas pistas no fueron abordadas en profundidad por la investigación encabezada por el juez Arnaldo Corazza.

“El juez se quería jubilar pronto, no quiso muchos más problemas, y puso un coto a la investigación”, sugiere Marcelo Sain, por entonces interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el allanamiento a la celda de Etchecolatz encontraron varios indicios que conectaban con el testigo desaparecido, como una supuesta secretaria suya que vivía cerca de la casa de López. En una agenda, Etchecolatz había deslizado una frase críptica: “Hacer que el testigo se desdiga”. ¿A qué testigo se estaría refiriendo el que fuera mano derecha del general Ramón Camps?

Otra pista fue la de una foto que mostraba a Oscar Chicano, un represor que respondía a Miguel Etchecolatz, en un acto por la nieta de Chicha Mariani donde López había concurrido. Chicano fue indagado, pero todo quedó ahí. “Un policía me dijo: ‘Nunca hablés porque te van a boletear’”, había declarado López en uno de los fragmentos de archivo, citados en el film. Allí se reconstruyen los entretelones de aquel juicio emblemático, con López yendo a los centros clandestinos e indicando cómo había sido torturado y cómo se las ingeniaba para identificar a sus captores. Apenas un tiempo antes del juicio de 2006, Etchecolatz seguía impune en su casa, resguardado con sus revólveres. “Soy un anciano enfermo, sin poder y sin dinero”, fueron sus primeras palabras de varias intervenciones en el banquillo de acusados, que años después lo mostraría besando su crucifijo y exhibiendo un papelito donde escribió provocativamente “Jorge Julio López”, nunca sin abandonar el cinismo de su sonrisa.

Nacido el 25 de noviembre de 1929 en General Villegas, López trabajó como albañil y militó en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre de Los Hornos, en las afueras de La Plata. Sólo había podido terminar el colegio primario: se crio en una familia de bajos recursos y trabajó desde chico. En López, el hombre que desapareció dos veces, los gestos de Rubén López, su hijo, están cargados de nostalgia y silencio. El documental lo filma cortando madera en su taller de carpintería; cuenta que su padre solía visitarlo y cebarle mate, y también para fumar a escondidas de su madre, la que se enfermó y murió meses después de su segunda desaparición. Era un hombre de pocas palabras, “un militante periférico” del peronismo que tenía el orgullo de haberse construido su propia casa. Rubén luce cansado, recuerda cuando hubo megaoperativos en busca de su papá; se ríe, menea la cabeza. “Pusieron a cadetes en la calle, puerta a puerta. Y uno de ellos, pobre, un día vino a preguntar a mi casa si conocíamos a ese viejito de boina y pullover rojo que había desaparecido. Todo fue muy tragicómico”, dice a cámara.

“La única solución es que un día abran todos los archivos”, se esperanza Myriam Bregman, que no pierde esperanza de que la causa pueda reactivarse con la incorporación de las nuevas tecnologías de investigación. “López sigue desaparecido y es un espanto para la democracia”, apunta Sain. “Hay dos grupos de personas desaparecidas en la democracia: los de la trata y los asociados a la violencia institucional. Y después está el caso de López, único y excepcional”, explica Luciana Rosende.

Jorge Julio López quería ver frente a frente a Etchecolatz en los alegatos: cuando declaró ante el juez Rozanski, su verdugo no había estado presente en la sala. Tampoco pudo presenciar el veredicto y con su desaparición se le impidió seguir declarando, ya como testimonio de peso, en los sucesivos juicios de lesa humanidad en Buenos Aires. Tito, como lo llamaba su familia, o el Viejo, como le decían sus compañeros de militancia, sigue siendo una espina difícil de tragar para la lucha por los derechos humanos y el expediente sobre su segunda desaparición, engrosado con numerosos cuerpos y pistas que jamás llegaron a procesar a nadie, sigue abierto, inconcluso y sin mayores novedades.

* López, el hombre que desapareció dos veces, producido por Salamanca Cine, se estrena el 2 de octubre en el cine Gaumont.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí