El 3 de enero del flamante 2026 será considerado un día histórico, porque esa dimensión tuvo el discurso del Presidente de los Estados Unidos. Un discurso no es histórico porque sea ponderable o repugnante, porque sea bueno o malo. La historia no es una sucesión de hechos pasados; no nos interesa si Colón había comido tallarines el 11 de octubre de 1492. Lo que es histórico es lo que desde el pasado se proyecta en los sucesos del presente y, seguramente, ese discurso se proyectará hacia futuros presentes con consecuencias que, de momento, son imprevisibles.

En el siglo pasado hubo múltiples interferencias norteamericanas –por así llamarlas– sobre nuestra América; sería inútil recordarlas, pero ningún Presidente de los Estados Unidos confesó abiertamente su objetivo ni afirmó que no toleraría a ningún gobierno nuestro que obstaculizase o molestase sus propósitos.

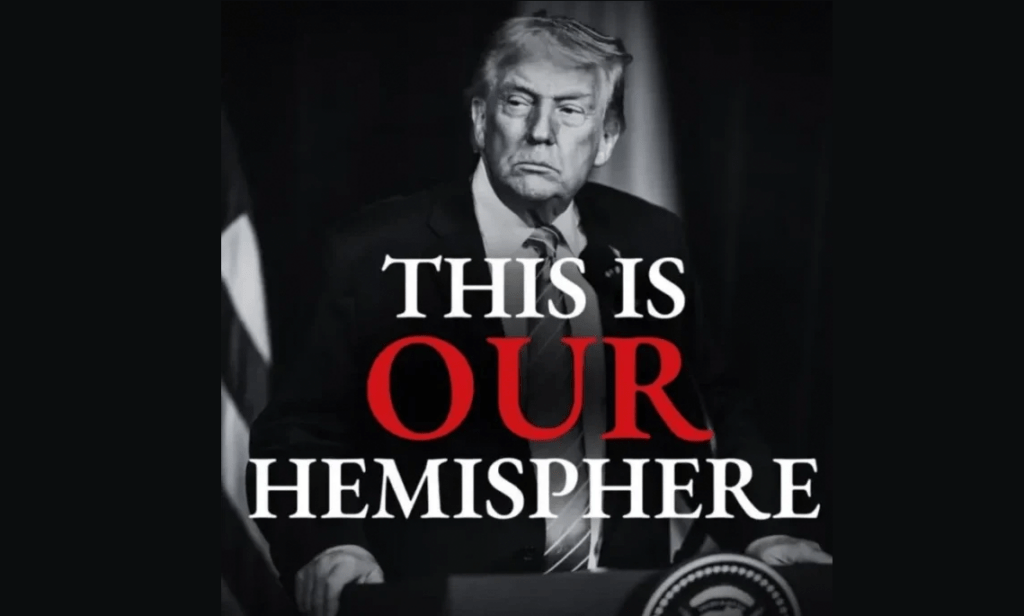

El operativo de secuestro de Nicolás Maduro era explicado al público por el narcotráfico y su supuesta dictadura, es decir, al viejo estilo de inventar pretextos, cuando de repente, sin aviso previo y sin ninguna necesidad, Donald Trump confiesa que su objetivo real es el petróleo y, al parecer, decide sancionar a todo Estado de la región que lo moleste, algo así como hace setenta años los soviéticos en Hungría y, por ende, cabe preguntarse si acaso no está anunciando una nueva Cortina de Hierro. Con la más absoluta sinceridad exige Trump públicamente la subordinación de toda la región y se erige en su tutor y nominador de interventores.

La interferencia norteamericana en sí misma no es una novedad ni mucho menos, porque la verificamos con la promoción del lawfare criminalizador de nuestros líderes (Castillo, Lula, Cristina Kirchner, Evo, Glas, Correa, Milagro, Amado Boudou, etcétera), con pretexto de corrupción o de cualquier otro, mediante las heces (llamadas fake news) de los medios de comunicación concentrados y los vómitos (llamados sentencias) de algunos verdugos ataviados de jueces. Tampoco es una novedad su más reciente intervención en las elecciones de nuestros países, con abiertos apoyos a los candidatos de su gusto y la descalificación y estigmatización de otros. Ni siquiera lo son las intervenciones bélicas de todos los tiempos (desembarcos en Veracruz, invasión a Guatemala, a Panamá, etcétera), pero siempre hubo pretextos, y eso es lo que otorga a su discurso una dimensión histórica, pues se trata de la gran confesión: tengo el poder y hago lo que quiero, no me importan los organismos internacionales, voy a liberarme de todo el que pretenda molestarme, por las buenas y por las malas y “cuídese el culo” quien me perturbe.

No se trata ahora de alimentar brotes antiyankees ni mucho menos, sino de destacar que lo que comenzó el 3 de enero es algo nuevo, un antes y un después que no puede pasar inadvertido, porque es histórico en razón de sus imprevisibles efectos futuros. Si de lo que se trata es de elevar una nueva Cortina de Hierro y convertir a todos los países latinoamericanos en satélites, esto es nuevo. Si no lo fuese, no se explica el sinceramiento brutal de Trump, salvo que obedeciese a un gravísimo error político o a alguna falla personal, pero esas son hipótesis que de momento al menos carecen de asidero.

Además de lo señalado, cabe observar que una potencia que pretende satelizar una región siempre fue totalitaria (los nazis con sus territorios ocupados, el estalinismo con Europa oriental) y, por cierto, al parecer algo grave está pasando con la propia institucionalidad de los Estados Unidos, pues su Presidente ignoró al Congreso. No es Roosevelt solicitando autorización al Congreso al día siguiente de Pearl Harbor para declararle la guerra al Eje, sino precisamente su imagen contrastante. Por otra parte, en el librito anarco-austríaco de Walter Block, que Milei repartió a sus ministros, varios ex Presidentes norteamericanos son estigmatizados como socialistas. Nada bueno está anunciando el discurso histórico de Trump, ni para nuestra América ni para los Estados Unidos.

Cuando alguien deja de lado todos los pretextos y dice claramente “tengo el poder y haré lo que quiero en la medida de mi poder”, violando la norma más elemental del derecho internacional, abre la puerta para cualquier otra violación, no solo por su parte, sino también ajena: ¿Por qué otra potencia habrá de respetar el límite jurídico, si el otro me muestra que no lo respeta? En la experiencia común, cuando se rompen acuerdos (y el derecho internacional son acuerdos), cuando alguien ignora las reglas del juego, los otros se consideran habilitados para hacer también lo que quieran: “¿Si el otro incumplió el acuerdo, por qué he de respetarlo yo?” Esto, que se maneja en la sociedad de fomento o en el club deportivo del barrio, es lo mismo que vale en el caso del derecho internacional.

La conclusión que a primera vista parece más lógica –y también la más deprimente– sería que el derecho internacional ha muerto. ¿Pero será verdad que el derecho internacional está muerto? Todo depende de lo que se entienda por derecho, es decir que eso sería verdad cuando se lo concibe como algo bucólico, como una normativa que siempre se respeta, como algo casi intangible y que está establecido de una vez y para siempre.

Pero hay otra forma de concebir al derecho que, de algún modo, expresó con claridad Rudolf von Jhering, un jurista alemán del siglo XIX, para el cual el derecho es lucha, porque siempre es algo dinámico, no es algo que se concede, sino que se obtiene por medio de la lucha. También del siglo XIX fue otro jurista, menos conocido en razón de que era nuestro, brasileño y del nordeste, Tobias Barreto, cabeza de la llamada escuela de Recife, quien se percató claramente de que la guerra y el poder de penar no son fenómenos jurídicos sino políticos puros, pues el poder bélico y el punitivo los ejercen quienes tienen el poder de hacerlo y en la medida de ese poder: el que “quiere penar pena” (como en el lawfare) y el que “tiene las armas hace la guerra” (como Trump).

¿Y el derecho? Combinemos las dos perspectivas y veremos que lo jurídico, lo propio del derecho, no es el poder punitivo ni el bélico, sino su contención, su acotamiento, que se obtiene por lucha en la que, dada su naturaleza, hay momentos en que se avanza y otros en los que se estanca o retrocede. Mientras haya lucha, mientras haya voces que se levanten y pueblos que resistan, el derecho estará vivo y, felizmente, nunca se agota la voluntad de lucha, aunque nos muerda la impaciencia o los costos humanos de los tiempos de no-derecho.

Seremos muchos que alzaremos nuestras voces, como otrora lo hicieron los que sufrieron las pulsiones del no-derecho en tiempos no tan lejanos, y volveremos a avanzar por el camino del derecho, que en definitiva, si no es el de la razón, por lo menos es el más racional, porque la fuerza, por potente que se muestre, siempre es pasajera y en alguna medida frágil. Más aún, puede decirse que los momentos de mera fuerza, de no-derecho, tienen algo de patológicos, morbosos, enfermos.

Aunque sea pura coincidencia, no deja de llamar la atención que el domingo 4 de enero, cuando el Papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela, invocase a José Gregorio Hernández, el santo popular venezolano, canonizado por Francisco, que era médico y curaba por las noches. Alguna noche de estas puede ayudarnos con alguna intervención psiquiátrica.

* Raúl Zaffaroni es profesor emérito de la UBA. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

** Artículo publicado en La Tecl@ Eñe.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí