El temor que inspira la figura del vampiro es ancestral. Lleva milenios viviendo entre nosotros. Lo arrastramos desde las culturas más diversas de la antigüedad—mesopotámica, greco-romana, africana, asiática, azteca—, cada una con sus variaciones sobre el tema. Su ubicuidad sugiere que respondía a un miedo común a la humanidad, que saltaba por encima de las diferencias particulares, geográficas y religiosas. Puede que ese miedo haya sido la aprensión ante el fenómeno de la muerte y lo que ocurre después, el desconocimiento de los procesos orgánicos que tienen lugar una vez que la vida abandona el cuerpo. Durante siglos se los describió como figuras de ultratumba pero no pálidas y flacas como en la tradición moderna, sino hinchadas y de piel oscura, a causa del atracón de sangre ajena. Esta convicción derivaba del desentierro de cadáveres a los que se descubría muy cambiados respecto de lo que habían sido en vida. Todavía no estábamos en condiciones de entender que esos cambios eran naturales, a causa de —por ejemplo— los gases que produce y acumula un cuerpo mientras se pudre. En la ausencia de certezas científicas, se consideraba la posibilidad de que se tratase de cadáveres inquietos, que salían por las noches en busca de un shot hemoglobínico que les devolviese la vitalidad.

También hay pensamiento mágico en la decisión de que la mitología vampírica gire en torno al elemento sangre. No hay documentos que lo prueben, pero apesta a la misma lógica primitiva que persuadió a pueblos que no tenían contacto entre sí de morfarse al enemigo vencido, con la peregrina idea de que esa ingesta les permitía obtener su coraje. Una transacción física de carácter elemental: me devoro lo que es tuyo y, al ingerirte, además de materia me hago con tu esencia. La sangre era símbolo universal de la vida: si la perdías, si sufrías una hemorragía incontenible, eras boleta, y todo el mundo lo sabía. Que los muertos codiciasen ese elemento líquido y tibio —cuerpos que, una vez concluida la primera fase de la descomposición, se resecaban como un zapato viejo— sonaba sensato. Si a alguno de ustedes les parece un razonamiento tosco, les recuerdo que hasta hace un par de años la nación más poderosa del planeta estuvo presidida por un tipo que asumía que, si la lavandina desinfectaba el mundo exterior, también debía ser efectiva desinfectándonos por dentro — ¿o ya olvidaron de que Trump recomendaba beber Ayudín on the rocks?

Durante siglos, el vampiro fue la encarnación sincrética de un popurrí de terrores: a ser devorados, a la muerte, a la muerte en vida, a la noche, a la putrefacción, a la violación. Pero a partir del siglo XIX se lo convirtió en una figura romántica. El médico John Polidori le dio a al protagonista de su relato El vampiro (1819) la personalidad contradictoria y omnívora de su paciente más notable, Lord Byron, el poeta y aventurero que murió combatiendo por la independencia de una nación que no era la suya. Pero quien acuñó el ícono definitivo fue Bram Stoker en 1897. Mezclando elementos que el folklore mundial había acumulado sobre el tema —la repulsa ante el ajo y los crucifijos, por ejemplo— con algún dato histórico —la vaga conexión con Vlad Tepes, el Empalador— y varias de las fobias de su tiempo —la contagiosidad de la tuberculosis y la sífilis, que estaban por todas partes—, Stoker escribió el relato seminal del género. Y la Inglaterra victoriana se rindió a sus pies, porque a través de su protagonista irrefrenable imaginó qué se siente al romper con la represión tan propia de su época y dar rienda suelta a los apetitos.

Cuando uno piensa en hojitas de afeitar, dice Gillette. Pero, cuando pensamos en vampiros, decimos Drácula.

El director de la orquesta

En noviembre del '92 —treinta años atrás— yo estaba en Nueva York. Haciendo alguna entrevista para Clarín, seguramente, aunque no recuerdo a quién. (Los sellos de mi pasaporte de entonces confirman el viaje. La digitalización de Clarín llega hasta el '99, nomás, lo cual impide que confirme cuál había sido la excusa. A veces me pregunto si el editor Kirschbaum no querrá digitalizar el diario de los '90 para que no se note tanto que, antes de que asumiese el timón, el diario todavía hacía periodismo.) De pura suerte, mi visita coincidió con el estreno de Bram Stoker's Dracula, la película de Francis Ford Coppola que —je je— yo moría por ver. Mi ansiedad era tan grande que fui a la primera función. (Horario de laburo: sala llena a medias, o menos aún.) Se trataba de un film por el cual se me hacía agua la boca desde que supe del proyecto. Coppola era, y sigue siendo, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos: hablo del autor de El Padrino, La conversación, Apocalypse Now, Rumble Fish (La ley de la calle). Y Drácula era una novela que me apasionaba, pero de cuyas adaptaciones al cine no era precisamente un fan.

La versión de Tod Browning —que es del '31, con Bela Lugosi forjando el prototipo que asociamos al Conde: pelo engominado hacia atrás, mirada penetrante, traje y capa negros— me parecía un artefacto de museo: entendía su valor en términos históricos, pero estaba más cerca de inspirarme risa que miedo. La variante encarnada por Christopher Lee tampoco me conmovía. Prefería las Nosferatu de origen alemán, a pesar de la infracción en materia de copyright. (Como la productora Prana no consiguió los derechos del libro de Stoker, le cambió el nombre al vampiro y chau picho, o para decirlo con propiedad: Tschüss, kleiner Hund!) Me refiero a la película del año '22 que dirigió Murnau, y la del '79 de Herzog, que le restituyó a la criatura el nombre de Dracula. A pesar de que se trata de un film mudo, el actor Max Schreck sigue pareciéndome escalofriante. (Lo cual justifica que en el 2000 se haya hecho otra peli, La sombra del vampiro, que trabaja sobre la hipótesis de que Schreck no era un actor, sino un chupasangre de verdad.) Y Herzog tampoco tuvo que maquillar mucho a Klaus Kinski para que encarnase a una criatura de ultratumba. Siempre fue una bestia rara, Kinski. Antes que un ser humano, parecía el bajorrelieve de un monumento siniestro que había cobrado vida.

Por eso me entusiasmaba la decisión de Coppola. Prometía un Drácula que podía estar a la altura de mi sensibilidad contemporánea. Y el hecho de que la hubiese bautizado Bram Stoker's Dracula —El Drácula de Bram Stoker, remarcando la autoría del escritor por encima de la propia—, subrayaba la intención de mantenerse fiel al texto. Cuando se informó que para el papel principal había casteado a Gary Oldman, me pregunté qué tendría en mente. Se trataba de un actorazo, a quien había visto ya en Sid & Nancy, Estado de gracia y JFK —donde hizo de Lee Harvey Oswald—, pero no era de esos tipos que ves en una foto y decís: Uh, sí, ¡Drácula! (A diferencia de, por ejemplo, Willem Dafoe. Quien por algo terminó interpretando a Max Schreck en La sombra del vampiro.) Pero no podía menos que confiar en Coppola. Además había conchabado a Anthony Hopkins, que venía del impacto de El silencio de los inocentes, para hacer de Van Helsing; a Tom Waits para hacer de Renfield y a Sadie Frost para hacer de Lucy Westenra. O sea que pintaba bien.

Mis dudas eran dos, y bien justificadas. La primera pasaba por Winona Ryder, a quien Coppola eligió para hacer de Mina Murray. (Después entendí que se trataba de una suerte de compensación. Winona había cagado a Coppola, lo abandonó a minutos de comenzar el rodaje de El Padrino III, donde debía interpretar a la hija de Michael Corleone — papel que terminó haciendo Sofía Coppola. Convencida de que se había ganado la inquina del director, quiso congraciarse, le pidió un encuentro — y durante ese meeting le presentó el proyecto de Drácula, que estaba girando por la industria a partir de un guión de James V. Hart.) Esta chica era una buena actriz, yo había disfrutado de sus papeles en Beetlejuice y El joven manos de tijera, pero no me parecía la clase de mujer por la cual un vampiro decidiría atravesar "océanos de tiempo". Y la otra duda era Keanu Reeves, un actor canadiense muy limitado que en el proyecto adecuado funciona bien —Point Break y My Own Private Idaho eran dos películones, como más tarde lo sería The Matrix—, pero a quien cuesta imaginar en el papel del afanoso notario de la Inglaterra victoriana que es Jonathan Harker.

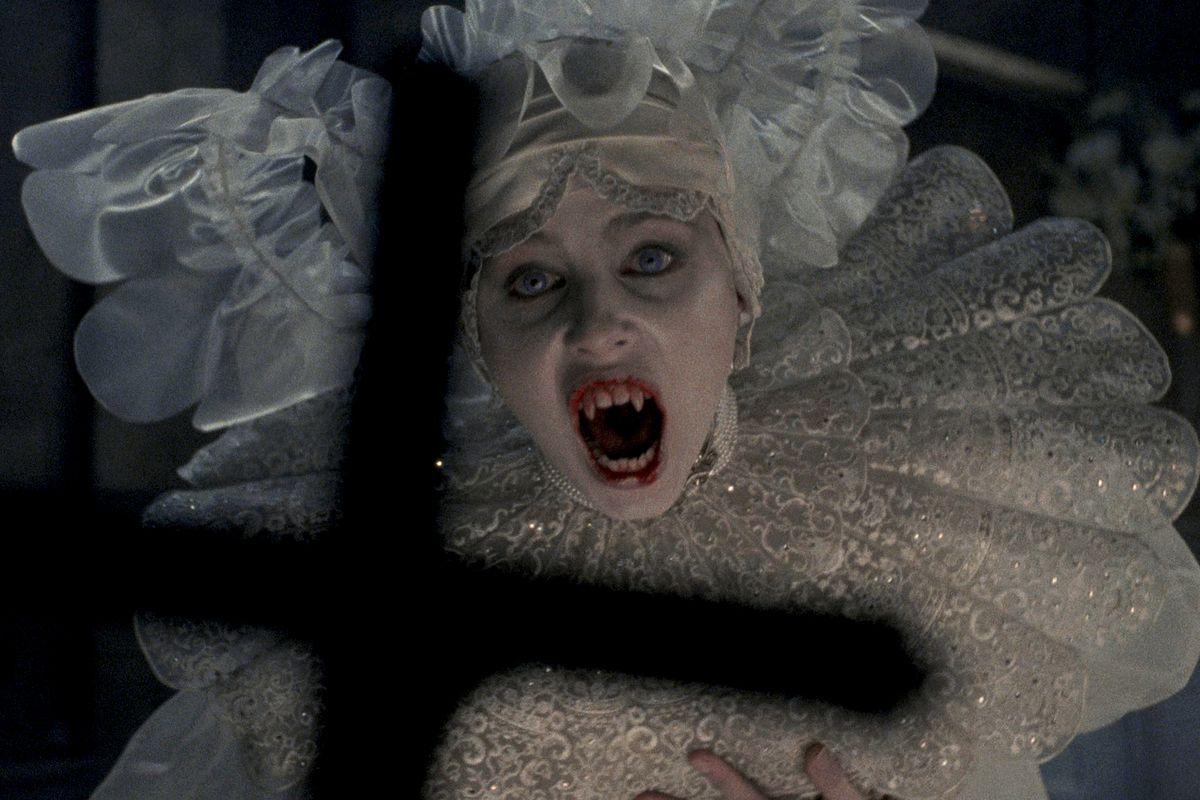

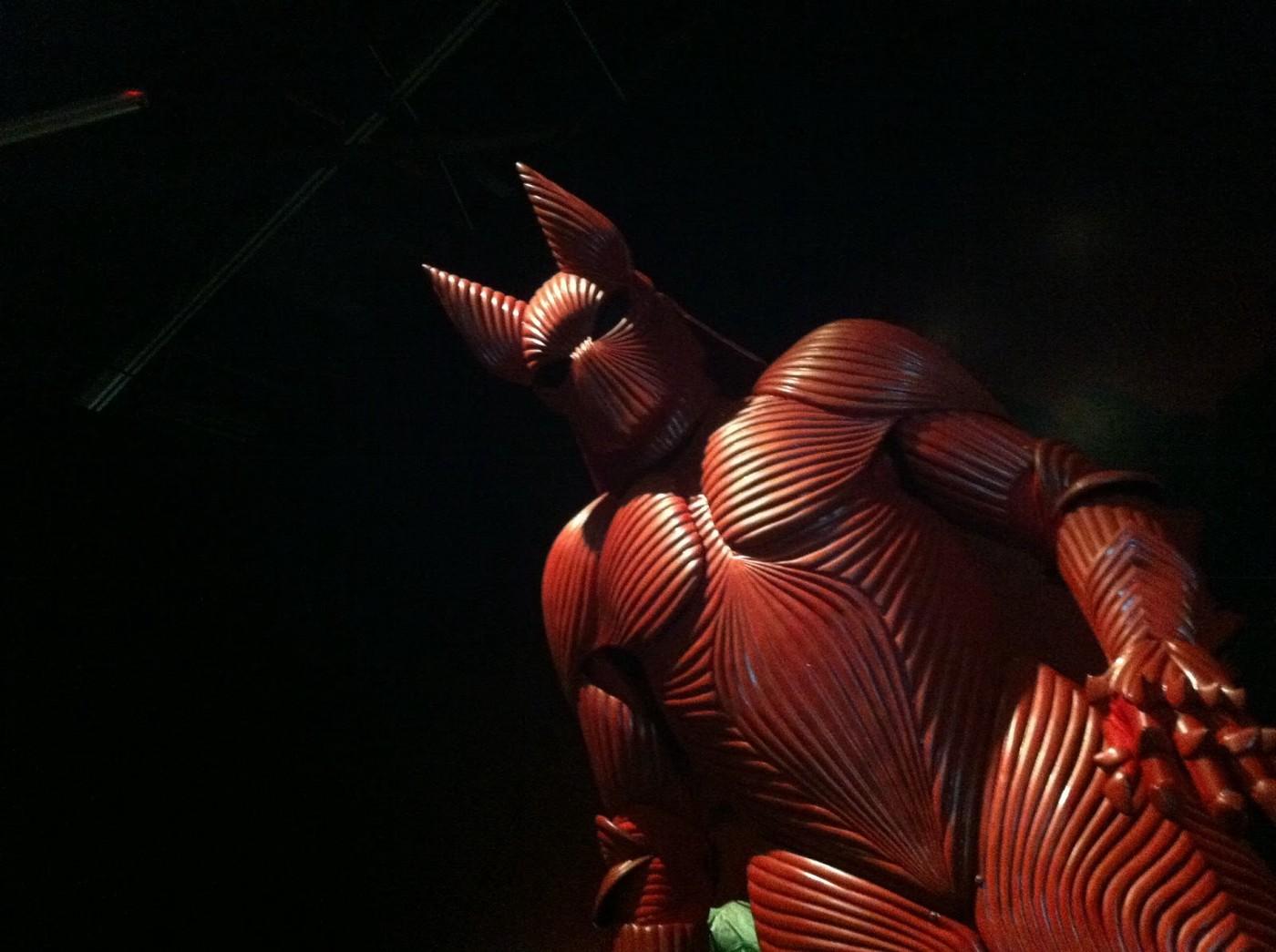

Estas dudas se probaron fundadas, pero volveré sobre el tema más tarde. En todo caso, en aquella ocasión pensé como público antes que como crítico y olvidé que el rubro actoral no es el único que marca la diferencia en una película. Coppola tuvo la inteligencia de asociarse a otros co-creadores tan sublimes como él, sin los cuales su Drácula no sería lo que es. En primer lugar, la directora de arte, diseñadora gráfica y de vestuario Eiko Ishioka, que ya había deslumbrado en Mishima (1985), de Paul Schrader. Coppola no ahorró presupuesto en materia de vestuario. Le dijo a Ishioka que las ropas que crease serían tanto o más importantes que el decorado, y así fue: la armadura del Drácula joven, la bata de seda roja del viejo Conde, el vestido post-mortem de Lucy y la túnica dorada con la cual el vampiro duerme en su ataúd, son obras de arte en sí mismas — lo que cuando yo era chico se denominaba, cachazudamente, un festival p'al ojo.

Lo mismo corre para el compositor polaco Wojciech Kilar, a quien Coppola le había echado el oído en películas de Wajda, Kieslowski y Zanussi. La música de Kilar te pone la piel de gallina desde el arranque —melodramática, poderosa como un martinete hidráulico, over the top— y desde entonces no afloja. Se vuelve tan esencial al relato, tan característica, como el uso de Carmina Burana que hizo John Boorman en Excalibur.

La tercera decisión que le garpó a Coppola fue prescindir de los efectos especiales del cine contemporáneo, particularmente de los digitales. Despidió al equipo especializado que había contratado y confió en su hijo Roman, a partir de una premisa básica. Consciente de que el tiempo histórico del relato —ubicado en 1897, fecha de la publicación de la novela— coincidía con los primeros experimentos en materia de cinematógrafo, le pidió a Roman que sólo apelase a los recursos de los que disponían los pioneros. (Georges Méliès ya estaba creando a full por ese entonces, su obra maestra Viaje a la Luna es de 1902.) Y en efecto, todo lo extraordinario que se ve en la pantalla fue producido mediante trucos tan antiguos como el cine: efectos ópticos, proyecciones por detrás de los actores, perspectivas forzadas, exposición múltiple, juegos con la velocidad, el montaje o el celuloide que se edita entrecortado o yendo para atrás en vez de para adelante. Esa es la razón por la cual las escenas más extraordinarias del Drácula de Coppola no sólo no envejecen, como tanto vómito digital de estos tiempos, sino que contribuyen de forma sustancial al efecto de extrañamiento que vuelve inquietante al film.

Los rayos teatrales. La garra del cochero que se extiende para meter a Harker en el carruaje. Las sombras que se alargan antinaturalmente y no coinciden con los movimientos del cuerpo. Los mágicos desplazamientos del Conde. Los movimientos espasmódicos de las esclavas sexuales de Drácula. Todo ayuda a meternos en un universo donde las cosas no funcionan como en el nuestro y, por ende, donde estamos a merced de reglas que nos eluden.

Me compenetré tanto con el relato, que en mitad de la película terminé haciendo algo que nunca antes había hecho, y nunca volví a hacer. Alrededor de la hora veinte de metraje, Coppola pela uno de esos montajes paralelos que tan bien le salen. (En este caso, asistido por los editores Nicholas Smith, Glen Scantlebury y Anne Goursaud.) La narración va y viene entre el casamiento de Mina y Harker y el ataque final de Drácula sobre Lucy, que culmina con una explosión —literal— de sangre. El crescendo está orquestado de manera tan fenomenal, con la música de Kilar acercándose al clímax mientras resuenan las voces de los monjes que guían la ceremonia nupcial, que cuando quise darme cuenta estaba parado en medio del cine.

La escena que me puso de pie.

Me había levantado a colaborar con la dirección de la orquesta, del mismo modo en que, minutos antes, Drácula había dirigido los vientos con sus brazos. La película ya había dejado de ser una película, para convertirse en una experiencia. Coppola había logrado involucrar no sólo mi atención, mis sentidos de la vista y del oído, sino mi cuerpo todo, mi entero ser. Menos mal que, como ya dije, había poca gente en términos relativos, y en la oscuridad mi papelón pasó desapercibido.

Si el Drácula de Coppola funciona como lo hace, es entre otras razones porque este maestro de la forma entendió hasta qué punto el cine es un arte que se crea en comunidad. En la pantalla, una obra es tan buena como la química que el director propició con los artistas con quienes se ha asociado. (De algún modo, podríamos decir: un director de cine es tan bueno como la forma en que vampiriza a sus colaboradores.) Y Bram Stoker's Dracula hace un uso deslumbrante de estas contribuciones, razón por lo cual sigue siendo —por el momento, al menos— la última de las genialidades que nos regaló este tipo que, con Hitchcock y Welles, conforma la delantera de mis rechonchos favoritos del Séptimo Arte.

Flor de Mina

No cuesta nada imaginar el entusiasmo hasta infantil de Coppola al hincar sus dientes en el proyecto. Imaginen ustedes también: no sólo se te da la oportunidad de hacer tuya una de las narrativas más populares del último siglo (Drácula cumplió 100 poco después, en 1997), sino que además financian el tiempo que requerís para sumergirte a fondo en la época que vas a recrear. A simple vista, la película trasunta que Coppola se lo ha estudiado todo respecto de la Europa finisecular: la literatura post-romántica, los pintores pre-rafaelitas, el fonógrafo de Edison, el cine naciente, las terapias de la también incipiente psiquiatría, la agresiva tecnología industrial, los vicios, la sexualidad, las enfermedades, las flamantes transfusiones, las lentes de Carl Zeiss que potenciaron lo que se veía a través de los microscopios — empezando por el plasma sanguíneo.

Cuando ves el loquero que armó para el excéntrico Renfield, y a su psiquiatra adicto a la morfina, el doctor Jack Seward (Richard E. Grant), comprendés que investigó cómo se trataba por entonces a los lunáticos. Cuando pescás las referencias pictóricas de las que munió a Eiko Ishioka para inspirar sus diseños, comprendés que le echó largas miradas a las obras de Millais, Klimt, Waterhouse y Tissot.

El Drácula de Coppola es el último romántico en un mundo donde se impone el capitalismo. El tipo ha renegado en el siglo XV de la Iglesia que protegió con su espada, y que sin embargo se negó a darle sepultura a su amada, por considerarla una suicida. (En este punto, el argumento se endeuda con Shakespeare: Elizabeta se lanza al vacío creyendo que su amado ha muerto, cuando en realidad ha triunfado en batalla.) Marginado de la vida por su propia voluntad, Drácula sobrevive a base de sangre ajena hasta que una foto que encuentra en posesión de Harker lo convence de que Mina es la reencarnación de su amada. Las esclavas del Conde, que sólo conocen su encarnación despiadada, le dicen: "Tú no has amado nunca". Pero vaya si ha amado, y si sigue amando contra toda esperanza. Hasta el peinado del viejo Conde, que divide al medio su larga cabellera blanca, le confiere a su cabeza la forma de un corazón enorme.

Drácula viaja a Londres para buscar a Mina, pero allí se topa con el incipiente, descreído, desamorado mundo moderno. O sea con la ciudad contemporánea, para lo cual todo lo antiguo —lo cual incluye, por cierto, las emociones profundas— es superchería o vale nada. Por eso trata de disimular su naturaleza atávica. Cuando, transmutado en hombre lobo, se ceba en el cuerpo de la calenturienta Lucy, recula al ver que Mina aparece y le ordena, o quizás le ruega: "No me veas así". Prefiere seducirla por las buenas, mostrándose como "el príncipe Vlad", un dandy de galera, levita y chaleco, familiarizado con las novedades de la tecnología: cuando fuerza un encuentro con Mina en la calle, le dice que está a la busca de un cinematógrafo, que —según le han dicho— se trata de "una de las maravillas del mundo civilizado". Es en una tienda, donde además de atracciones de feria se proyectan películas lascivas, que Drácula le dice que ha "atravesado océanos de tiempo" para encontrarla.

En esencia, el campo de batalla donde transcurre Drácula es el corazón de Wilhelmina Murray, la futura Mina Harker. Es ella quien debe optar entre el amor reservado, apocado, del Jonathan que encarna el decoro de los ciudadanos del Imperio, y la pasión desatada que Drácula le ofrece, proveniente de las vísceras de la Europa más atrasada; un sentimiento tan desaforado que empequeñece las fronteras que separan la vida de la muerte. Mina lo comprende perfectamente: "Me siento más viva de lo que me había sentido nunca", reflexiona. Pero a continuación se le impone que su deseo es pecaminoso, que debe someterse a las normas que pesan sobre su género: "Quizás sea una mujer mala e inconstante", se dice.

Por supuesto, para ser aceptado por el lectorado de su tiempo, Stoker debía empujar a Mina a hacer lo que por entonces se consideraba correcto: rechazar la pasión impura y ser funcional al vía crucis del Conde. La conclusión es particularmente cruel, desde que el profesor Van Helsing —el hombre de ciencia— aprovecha la conexión psíquica que existe entre Drácula y Mina para sacarle información a ella mediante hipnosis, seguir al vampiro que huye y acorralarlo en Transilvania.

Me tienta escribir una variante en la cual Mina se desprende del timorato Harker y se entrega a un amor que ningún humano común y corriente podría darle — uno eterno, sólo que de forma literal. Tal vez por eso me gusta más la Mina Harker que concibió Alan Moore para el cómic La liga de los caballeros extraordinarios: esa sí que es una heroína feminista.

Coppola cumple con su promesa de respetar el relato de Stoker al punto de replicar su estructura, que procede a partir de diarios personales, cartas, un memorándum de Van Helsing e incluso la bitácora del Démeter, el navío (ruso, para más datos) que lleva al Conde a Inglaterra. Pero al poner la tensión romántica en primer plano, lo subvierte por dentro. La relación entre Mina y Drácula es tan poderosa en la pantalla —un alucinado sueño de opio, regado por sangre, semen y el verde intoxicante del ajenjo— que Coppola se ve obligado a traicionar a Stoker al final. Traición que no puede estar más justificada, dado que el director comprendió que el cierre de la novela —una nota que Jonathan escribe siete años después de los hechos y describe una escena doméstica, en la cual el pequeño hijo de la pareja salta sobre la rodilla de Van Helsing— hubiese sido horriblemente anticlimático.

Ese cierre era adecuado para tranquilizar a las mentalidades victorianas. Pero en los términos estrictos del drama era una negación, una forma de borrar con el codo lo escrito con la mano. Drácula merecía triunfar, obtener el amor por el cual había peleado tanto, por las buenas y por las malas. Por eso Coppola pone el punto final un segundo antes, cuando los protagonistas están aún en Transilvania. De ese modo respeta la letra del relato de Stoker pero deja en primer plano el amor de Vlad y la Elizabeta reencarnada. Eso es lo que merecemos recordar, lo que seguimos ponderando una vez que la película termina: la intensidad de un amor que muy pocos humanos llegan a conocer. La última imagen del film no es la escena bucólica entre Jonathan, Van Helsing, el niño Harker y la Mina ama de casa con que concluye el libro. Es la imagen idealizada de Vlad y Elizabeta, tal como está pintada en el cielo raso del templo donde todo comenzó.

A veces me pregunto si el casting por el que optó Coppola no fue un error sino una jugarreta, mediante la cual privilegió su percepción por encima de la de Stoker. Díganme ustedes qué piensan. Pudiendo quedarse con Gary Oldman, ¿qué persona viva de verdad elegiría quedarse con el querible, pero soso como papilla de hospital, de Keanu Reeves?

Vampiro último modelo

Drácula es también la historia de un hombre que pertenece a un pueblo sojuzgado y es víctima del imperialismo inglés. El tipo ya se había rebelado contra el imperialismo de su tiempo original, la Iglesia católica del siglo XV, y vivido desde entonces en la clandestinidad. Pero a fines del siglo XIX, al regresar a la luz con el objetivo de recuperar a la mujer que cree reencarnación de Elizabeta, se expone al imperialismo moderno, para el cual no está bien preparado.

Siendo Stoker un ciudadano irlandés que perseguía la aprobación de la monarquía —su trabajo estable era como manager del teatro Lyceum de Londres y asistente personal del actor Sir Henry Irving—, se entiende que su perspectiva sea imperialista. Los comentarios que Harker deja caer en su diario, mientras atraviesa territorio centro-europeo en camino a Transilvania, son condescendientes respecto de pueblos que le parecen atrasados. Dada la represión que constituía la norma, el subtexto erótico y hasta homoerótico de la novela era lo primero que hacía titilar a los lectores. (Antes de ir por Mina, Drácula se ceba con —viola a— Harker, que eventualmente se recupera pero se expresa afligido por una "impotencia" que atribuye al miedo. No hay que olvidar que Stoker era ferviente admirador del poeta Walt Whitman y que comenzó a escribir Drácula un mes después de que encarcelaran a su amigo Oscar Wilde, porque ser homosexual era considerado un delito.) Pero además hay que prestar atención a la trama política sobre la cual el texto se entreteje.

Drácula encarna también el miedo a la inmigración desde países que la cabeza del Imperio consideraba primitivos, retrógrados. O, si prefieren, la fobia de los ciudadanos nativos de Inglaterra ante la idea de la polución racial. No olvidemos que Drácula, además de profanar sexualmente a ciudadanos ingleses con sus dientes picudos, de algún modo los insemina, se multiplica a través de ellos. Las víctimas de Drácula ya no reconocen la autoridad monárquica inglesa: sólo obedecen a un oscuro autócrata transilvano. Hay quienes creen ver incluso rasgos de judeofobia, diciendo que la naturaleza parasítica del Conde se superpone con los estereotipos que se aplicaban a la judería europea. (Lo que va del Shylock shakespiriano al Fagin dickensiano.) Pero yo no creo que sea necesario especificar un tipo de racismo en particular. Stoker es racista en el sentido más amplio.

Ni siquiera es religiosa, su discriminación, porque la fe de Drácula no hace más que tomarse literalmente la liturgia cristiana para la cual la sangre ya es un sacramento. (¿Qué es la misa, sino una ceremonia cuyo clímax dramático pasa por la ingesta del cuerpo y la sangre de un hombre, transustanciados a partir del pan y el vino?) Se trata de un racismo en estado puro, o sea político. Cuando Drácula se apodera de la voluntad de sus víctimas, lo que hace es transustanciarlos también, pero en otro sentido: los despoja de su condición de ciudadanos ingleses y los convierte en ciudadanos de otra raza, por supuesto inferior, asociados a las criaturas del reino animal que solemos despreciar — ratas, murciélagos, los insectos que forman parte de la dieta de Renfield. Y a esta clase de gente sólo se la puede tratar de la forma que Van Helsing anuncia con un regocijo que ni herr Adolph, les juro: ¡estaca al corazón, hachazo al cuello y a otra cosa, mariposa!

El subtexto sexual de Drácula ha perdido poder, porque avanzamos mucho en materia de tolerancia. Pero el subtexto político conserva actualidad. Las naciones más poderosas de Occidente en el Hemisferio Norte padecen de fobia anti-inmigratoria, derivada de su decadencia económica y demográfica y de su temor atávico al extranjero. (Como imaginarán, el surgimiento de los neo-fascismos mundiales tiene mucho que ver con esta variante de la rabia.) Para colmo los inmigrantes, además de tener costumbres abstrusas y oler raro, se reproducen como conejos y se cuelan por la grieta de cada puesto de trabajo indigno que el ciudadano en regla ya no quiere tomar. El Nosferatu de Murnau —y también el de Herzog, que lo siguió a este respecto— sumaba a la narrativa de Stoker un elemento que complementa esta percepción. Dentro del barco que lleva al Conde al pueblo ficcional de Wisborg van también una tonelada de ratas, que bajan a tierra y diseminan la peste entre los habitantes.

Hoy vivimos en un mundo donde se multiplican los muros y las rejas, la represión a los inmigrantes ilegales y las pandemias. Drácula merece ser releída desde esta perspectiva, porque habla de miedos que no han perdido actualidad entre nosotros. Si la hubiese escrito un rumano, un palestino, un marroquí o un argentino —un argentino con conciencia social, aclaro—, la novela sería completamente distinta y el Conde sería un héroe en vez de un villano. El líder de la avanzada que planea hacer que implosione el Imperio colonial. Un Che Guevara resurrecto que acaba con el capitalismo porque, ¿para qué le sirve la guita, a un vampiro? A esa gente no la convencerías de depender del dinero ni aunque tratases de seducirla mediante un dólar-Drácula. Maldito Van Helsing, viejo conservador del orto: ¡nos privaste de una revolución!

Ahora bien, si quisiésemos seguir asociando la figura del vampiro con la villanía, tampoco nos faltaría letra. En su Diccionario filosófico, que data de 1764, Voltaire admitía que por entonces la gente creía cada vez menos en los vampiros, pero resaltaba que "lo que hay hoy son usureros, agentes de bolsa y hombres de negocios que chupan la sangre del pueblo a la luz del día; pero ellos no están muertos, a pesar de su corrupción. Estos chupasangres verdaderos no viven en los cementerios, sino en palacios muy agradables". No mucho antes de que Stoker escribiese Drácula existió un tal Karl Marx que definió el capital como "trabajo muerto que, a la manera de un vampiro, vive tan sólo porque parasita el trabajo vivo, y que cuanto más vive, más trabajo verdadero vampiriza".

A treinta años de su estreno, Bram Stoker's Dracula sigue siendo un peliculón. No es perfecta, pero está tan llena de escenas y ramalazos de genialidad, que uno se lo perdona todo. En estos días Spielberg estrena su nueva película en los Estados Unidos, que se llama The Fabelmans y es autobiográfica, explicando —entre otras cosas— las razones de su vocación como cineasta. Coppola no necesita hacer un film autobiográfico para rendir homenaje al cine: para eso ya está Drácula, que es un himno al poder narrativo de este arte que para tantos sigue siendo religión — un culto a la forma en que las luces, las sombras y el sonido ayudan a que nos cuestionemos la condición humana.

Ahora que la vi por enésima vez, disfruté más que nunca de un rasgo que, por privilegiar cuestiones más hondas, suele pasar desapercibido en la película: el humor negro del Van Helsing que interpreta Anthony Hopkins. Que por supuesto expresa el humor negro del mismísimo Coppola. La elipsis que va del cráneo volador de Lucy, recién decapitada, al cacho de carne apenas cocida que corta un Van Helsing famélico, te saca de un momento horrible mediante un corte y te arranca una carcajada. Pero en general, Coppola se ríe a través de la insensibilidad de que hace gala el médico holandés. Como en la escena del velatorio de Lucy, donde impera un silencio reverente que Van Helsing rompe para pedirle a Seward un set de lo que llama "cuchillos post-mortem". Seward le pregunta si piensa hacer una autopsia sobre Lucy y el viejo le responde, lo más campante: "No, sólo quiero cortarle la cabeza y sacarle el corazón".

Pero la escena de Van Helsing que más me divirtió esta vez fue una de humor involuntario. Cuando Seward le telegrafía para convocarlo, Van Helsing está dando clases en una universidad. Le presenta a los alumnos el especimen de una criatura improbable, que define como "el murciélago-vampiro tropical de las pampas". Pero lo que me causó gracia no fue la ignorancia propia del ciudadano del Primer Mundo que no sabe que, en América Latina, o sos tropical o sos de las pampas. Lo que me divirtió fue la explicación que da a continuación. "Debe masticar diez veces su peso en sangre cada día —dice Van Helsing—, porque de otro modo, sus propias células sanguíneas morirían".

Van Helsing alerta sobre lo peligrosos que son los vampiros a la criolla.

La escena no es graciosa per se salvo que uno sea argentino y entienda que ese dato —el hecho de que un vampiro de las pampas chupe diez veces su peso en sangre ajena a diario, para no consumirse— explica cosas que padecemos a diario. Por un lado es cierto que en tiempos primigenios hubo por estos lares un vampiro gigante, que vivió durante el Pleistoceno y el Holoceno. Se extinguió por causas que aún se desconocen y se lo conoce por el simpático nombre de Desmodus draculae. Lo que sigue existiendo por aquí es el vampiro común, Desmodus rotundus. Ninguno de nosotros ve vampiros en su vida cotidiana, pero que los hay los hay, porque los efectos de la prosperidad de su especie sí que se exhiben a la vista de todos. La única forma de explicar por qué nuestro país está como está pasa por entender que en la cima de nuestra cadena alimenticia existen vampiros que necesitan succionar infinita más riqueza y poder de los que son necesarios para vivir bien. La mayoría de los argentinos la está pasando como el culo a causa de la voracidad de estos vampiros, de estos chupasangres incapaces de pisar el freno, de admitir un límite. Tal vez haya que admitir que no es cierto que el Desmodus draculae se haya extinguido. Puede que sobrevivan sus descendientes directos: el Desmodus rosattianus, el Desmodus lorenzettianus y el Desmodus rosenkrantius, que a juzgar por los informativos están chupando que da calambre.

No hace mucho, en el año 2006, un profesor de física de la Universidad de Florida Central —con mucho tiempo al pedo en sus manos, ya verán por qué— escribió un paper en el que argüía que era imposible que los vampiros estilo Drácula existiesen. E intentó demostrarlo matemáticamente, apelando a la noción de progresión geométrica. Según él, si el primer vampiro hubiese aparecido el primer día de enero del año 1600 y se alimentase muy pero muy frugalmente, tan sólo una vez por mes, aun así en dos años y medio la entera población mundial se habría transformado en vampira.

Yo no estoy en condiciones de chequear si las matemáticas de este delirante son correctas, pero sí puedo dar fe de lo que el sano empirismo me demuestra a diario: al paso que vamos, si estos vampiros nuestros siguen morfando como morfan, dentro de poco no va a quedar nadie acá.

Yo no sé si Dios es argentino. Pero de que Drácula lo es, no tengo dudas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí