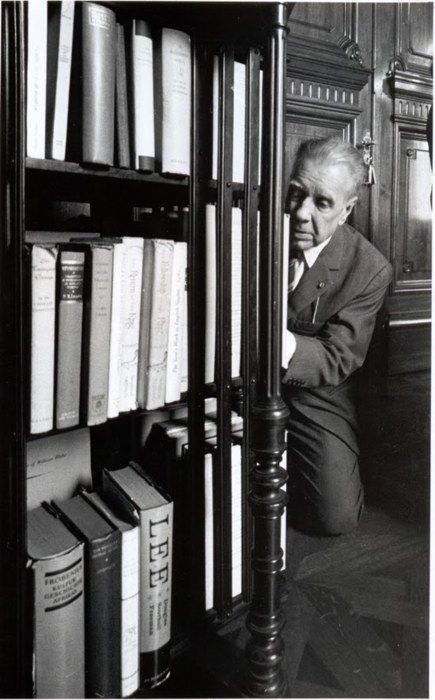

En 1954, Rodolfo Walsh es un pendejo de 27 años que parece un señor. En parte por la moda de la época, que no facilita transiciones y pasa de vestirte como un pibe a vestirte como tu viejo; y también, imagino, por la madurez anticipada a que lo empujaron una infancia dura y la temprana asunción del rol de pater familias. Es un tipo de altura promedio, anteojos severos sobre ojos pícaros y dueño de una voz templada que lo hace parecer más alto. Por ese entonces vive en La Plata (que todavía se llama Ciudad Eva Perón), a pocas cuadras de la casa de gobierno provincial: al 400 de la calle 54, en un edificio que ya no existe y que en los '50 era un hogar para niños ciegos que dirigía Elina, su esposa, tres años mayor y (ya entonces) la madre de sus dos pequeñas hijas. Trabaja a destajo como traductor, compilador, periodista y escritor pero nunca gana bien. La que para la olla es Elina.

Ya ha publicado su primer libro de historias cortas, Variaciones en rojo (1953), donde practica el policial tradicional, a la inglesa, más interesado en el desafío intelectual de la pesquisa que en el contexto donde el crimen explota. Por prepotencia de laburo y de talento se ha labrado un lugar, modesto pero innegable, en el microcosmos cultural de Buenos Aires. Admira a Borges, a quien trata ocasionalmente. (De hecho conoció a Elina durante un encuentro público con el escritor, que todavía no estaba ciego.) Viene además de publicar por primera vez en La Nación, el diario que por entonces era el non plus ultra del periodismo argentino: un panegírico del policial, considerado un género menor (pulp fiction!) hasta que Borges y Bioy Casares ensalzaron sus méritos. Walsh le adjudica al policial la más ilustre prosapia: pasa por encima de sus pioneros más obvios —Poe, por ejemplo— para proyectar sus pasos, tal vez innecesariamente, hasta los orígenes más augustos de la cultura occidental — la Biblia, Cicerón, el Quijote.

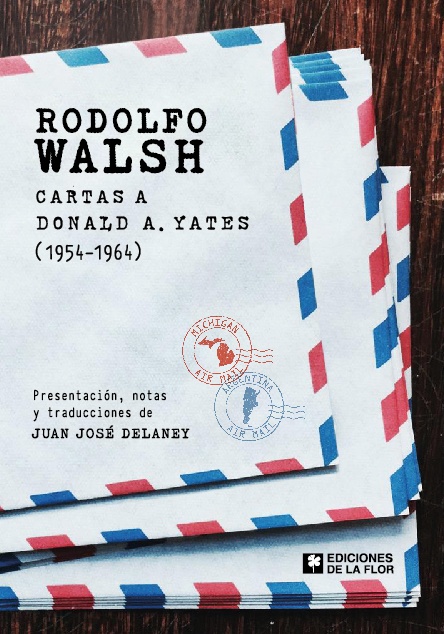

Esa labor proselitista llama la atención de un doctorando de la Universidad de Michigan que está interesado en el policial latinoamericano. Se llama Donald Yates. Este hombre escribe una carta a comienzos del '54, donde contacta a Walsh en busca de materiales para avanzar en su investigación. Walsh le responde por primera vez el 19 de abril, inicio de una correspondencia que se prolongará durante diez años y que se cortará en el momento en que Walsh tome una decisión que resignificará su vida. Esos mensajes —los de Walsh, nomás— son la esencia de un libro que acaba de publicar Ediciones de la Flor: Rodolfo Walsh, cartas a Donald A. Yates (1954-1964), con presentación, notas y traducciones de otro argentino de ascendencia irlandesa, Juan José Delaney. No es un libro para todo el mundo, porque la mayor parte de esos textos se va en discusiones sobre los autores policiales del momento —casi todos olvidados—, asuntos prácticos en materia de derechos, depósitos bancarios y problemas con el correo. Pero en la entrelínea de esas cartas subsisten destellos que iluminan el proceso que convirtió a Rudy Walsh —el hombre orquesta en materia literaria, self made man que se hizo a sí mismo no desde abajo, sino desde el mismísimo subsuelo— en Rodolfo Walsh el escritor y periodista sublime... y además paradigma de la militancia política en Latinoamérica.

En las cartas iniciales, Walsh traza un panorama del policial local e intercambia figuritas con Yates sobre revistas y autores que entonces eran la hostia pero hoy suenan a antigualla, como Ellery Queen (seudónimo bajo el que trabajaban dos escritores) y John Dickson Carr. Walsh escribe con precisión y dominio del tema, permitiéndose un apunte personal donde se define como "un cocktail de razas: 50% de irlandesas por parte de padre (yo soy de origen irlandés por ambas ramas) y por parte de madre un 25% de sangre italiana, un 12,5% española y un 12,5% americano indígena". Recién en la sexta carta, en la cual el destinatario ya pasó de ser estimado sr. Yates a ser amigo Don, se explaya sobre un tema de fondo. La excusa es discutir la concepción del policial que Howard Haycraft expuso en su ensayo Murder For Pleasure (1941). Pero, por defecto profesional, yo tengo en claro que aun cuando habla del tema más abstruso o banal, un escritor está hablando siempre de sí mismo.

"Haycraft —escribe Walsh— vincula el desarrollo de la novela policial, por un lado al auge de las libertades civiles, de la 'democracia', y por otro al perfeccionamiento de la policía, y da a entender que ambas condiciones son simultáneas. Pero en la realidad no siempre es así. La más perfecta máquina policial puede estar al servicio de una dictadura y servir precisamente para aplastar las libertades civiles. Tampoco, en la realidad, el ingenio deductivo o policial está al servicio del bien o de la democracia".

Hasta ese punto, Walsh parece estar marcando una diferencia entre las sociedades del Primer Mundo y la nuestra, distinción sobre la cual Piglia abundaría años más tarde: allí al norte puede haber algún cana corrupto pero por lo general se considera que todos se toman en serio su trabajo, mientras que aquí es al revés — la norma es la corrupción, resulta inverosímil que la yuta criolla mueva un dedo para colaborar con la Justicia. Pero a continuación desliza algo que demuestra cuán lejos estaba todavía de ser el Walsh que se ganó nuestra admiración.

"Habría que establecer una definición de 'democracia'", dice, volviendo a usar comillas para referirse a esa forma de gobierno; "ver si ella consiste en el imperio de las libertades civiles, o en la efectiva intervención del pueblo, de las masas, en el gobierno". En 1954, bajo el gobierno peronista al que consideraba una tiranía, este admirador de Borges que vivía en una ciudad "que hasta hace poco se llamó La Plata" y que protestaba porque se le impedía a los autores extranjeros llevarse los dólares que habían ganado aquí con sus ventas, veía una grieta donde no tenía por qué haberla. El pensamiento político de Walsh, que venía del nacionalismo, todavía era embrionario, pero ante todo era maniqueo, como el de la mayoría de los aspirantes a intelectuales de su tiempo. Y es por eso que le presenta a Yates una antinomia que es la misma que plantea hoy el ne(cr)oliberalismo actual. De hecho, su argumento es uno que ya ha sido repetido mil veces durante esta campaña pre-eleccionaria del año 2021: la oposición de dos conceptos que no deberían ser contrarios, sino complementarios, mutuamente necesarios. No se trata de defender las libertades individuales, o de sucumbir a un régimen demagógico. Se trata, más bien, de construir un funcionamiento institucional que trabaje por el bienestar de las mayorías sin coartar la libertad de los ciudadanos —pero ojo, que aquí viene la precisión que divide las aguas: de los ciudadanos— que se atienen a la ley.

¿No es eso, precisamente, lo que hoy soñamos con llamar democracia?

Vade retro, peronismo

Yo descubrí a Walsh por un artículo que Horacio Verbitsky publicó en el segundo número de El Periodista de Buenos Aires (1984). Allí hablaba de Operación masacre como del Facundo de su generación. Mi adolescencia transcurrió en dictadura, dentro de la campana de cristal de mi familia apolítica —lo cual es lo mismo que decir antiperonista—, así que ni siquiera recuerdo si había oído antes ese apellido que se prestaba al susurro y sólo nombraba una trágica ausencia. Durante años estuve convencido de que ese texto incluía facsímiles de originales de Walsh, escritos a máquina y corregidos a mano. Para el escritor germinal que yo era entonces, esas reproducciones significaron una escuela de narrativa. Como todo autor novel, yo trataba de disimular mis inseguridades jugando a ser barroco — a escribir difícil, bah. Pero Walsh tachaba y entresacaba y cortaba su texto original, y de modo desconcertante, el resultado era infinitamente superior; no a causa del cliché que dice menos es más, sino porque el texto se volvía preciso y filoso como un diamante. Practicando una suerte de jenga literario, Walsh quitaba toda pieza que no fuese imprescindible para que el edificio narrativo se mantuviese en pie, desnudando así una forma que, además de ser bella per se, declaraba su confianza en que el lector completaría los espacios vacíos.

Pero hace poco Horacio me mandó una copia de aquel artículo, y estos facsímiles no estaban por ninguna parte. Mi última esperanza pasaba por haberlos visto en Rodolfo Walsh y la prensa clandestina (1976-1978) que también escribió Verbitsky y publicó Ediciones de la Urraca en el '85. Yo tenía ese libro, debe haber quedado en alguna caja en casa de mis padres. Como rescatarlo implicaba un tiempo y un trabajo de los que no disponía, lo compré esta semana por Internet. Los facsímiles tampoco están allí. Lo más fácil —lo más tentador— sería decir que los soñé. Pero no puedo quedarme en la fantasía. Tienen que existir y haber sido publicados en alguna parte. De otro modo, ¿de dónde saqué lo poco de bueno que aprendí de este mambo de la narrativa?

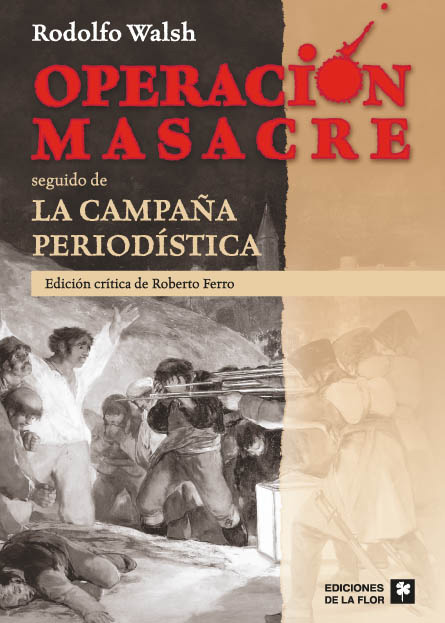

Cuando decidí escribir El negro corazón del crimen, la novela de 2017 que recrea la investigación que vertebró Operación masacre, me puse a leer, y a releer, todo lo que encontré a mano de y sobre Walsh. Un libro que me iluminó fue la versión de Masacre (también editada por De la Flor en 2009) que incluye la campaña periodística, es decir, los artículos originales que Walsh fue publicando en las revistas Revolución Nacional y Mayoría y los prólogos a las ediciones en libro. Nuestra generación se formó leyendo la canónica cuarta edición, que incluye el prólogo que, a partir de la tercera, damos por sentado como parte integral de Operación masacre: aquel que sirve como making of, donde Walsh cuenta cómo se enteró de la historia, describe la pesquisa de modo somero y le da el crédito correspondiente a Enriqueta Muñiz, la periodista, escritora y traductora que lo acompañó durante toda la aventura. Ahí, en ese prólogo que se convirtió en la introducción definitiva del libro, es donde figura por primera vez la imborrable frase: "Hay un fusilado que vive".

Pero la presentación de las primeras versiones era distinta. Entre otras cosas, funcionaba como un descargo de Walsh en términos políticos. "No soy peronista, no lo he sido ni tengo intención de serlo", declaraba. "La mayoría de los periodistas y escritores llegamos, en la última década, a considerar al peronismo como un enemigo personal... Pero algo tendríamos que haber advertido: no se puede vencer a un enemigo sin antes comprenderlo". Walsh iba más lejos, todavía. Decía allí que, a partir del contacto que durante la investigación tuvo con lo que llamaba "peronistas activos", había "llegado a la conclusión (tan trivial que me asombra no verla compartida) de que, por muy equivocados que estén, son seres humanos y deben ser tratados como tales". Dicho en términos más contemporáneos: sin dejar de decir vade retro, peronismo, Walsh admitía que, a pesar de su inteligencia notable y del aparato intelectual que construyó como autodidacta, había caído en la trampa discursiva de la derecha que, para imponerse al campo popular, lo deshumanizaba. Por aquel entonces eran el aluvión zoológico, hoy somos (chori)planeros, kukas, militontos. A partir del topetazo con una historia real que lo tiró del caballo como Dios derribó al perseguidor de cristianos Saulo de Tarso, Walsh tuvo que hacer un esfuerzo para volver a considerar a los peronistas como —diría Santilli desde la Santileta— gente.

La lectura de las sucesivas versiones de Operación masacre prueba, paso a paso, que Walsh evolucionó de modo orgánico. El competente escritor de ficciones livianas e intelectual antipopulista se transformó a sí mismo en un escritor genial, comprometido con la causa popular. Lo que suman estas Cartas a Donald A. Yates al estudio de esa evolución es el primer tramo de su metamorfosis. El libro compilado por Delaney y el libro que incluye Operación masacre y la campaña periodística también son complementarios, se necesitan el uno al otro.

El Walsh de 27 años es un pibe pulenta, de una brillantez aún intermitente, ávido de salir adelante y de hacerse notar, muy práctico en su approach al mundo y a la vez atentísimo a toda oportunidad que pueda abrírsele. En las cartas dispara para todos lados, pendiente de la ayuda que Yates pueda representar a la hora de lo que venga: publicar sus ficciones en los Estados Unidos, crear una agencia de representación de autores, lanzar una revista de relatos policiales — cualquier cosa que lo ayude a ganarse un mango en el marco del mundo que más le gusta. Al mismo tiempo, agoniza en torno a una novela que nunca puede, o no se aviene, a escribir: una anécdota digna del Conrad de El agente secreto —un tipo que se lleva el abrigo equivocado, en cuyo interior están los planes de una revolución—, a la que pasó de ambientar en Paraguay a Bolivia, en busca de un trasfondo exótico que excitase el paladar gringo.

Pero la hiperactividad que trasuntan esas cartas del joven Walsh puede leerse también como la energía maníaca de quien percibe que se le cierran los caminos. Este Rudy me recuerda al Arlt que soñaba con patentar un invento que redundase en la salvación económica. En las Cartas, todos los planes que Walsh urde con Yates se van cayendo, uno a uno. Nada fluye, nada fructifica. Por eso no sorprende la misiva del 17 de abril del '56, en la que Walsh anuncia su intención de pegar un volantazo.

Las esperanzas depositadas en el gobierno militar que derrocó a Perón —la Fusiladora a la cual todavía llamaba revolución— se habían marchitado en tiempo récord. Borges había sido nombrado director de la Biblioteca Nacional y ya no estaba accesible. ("Tengo entendido que acuden centenares de personas a verlo diariamente —dice—, lo que implicaría una larga espera".) A pesar de que teóricamente reinaba la libertad de prensa y de pensamiento, eso no había redundado en mejora alguna de su situación. El único dato positivo era la disposición que ahora le permitía a los autores extranjeros llevarse sus dólares. Como suele ocurrir con los gobiernos de corte ne(cr)oliberal, incluso con aquellos que visten disfraz militar, sus únicos beneficiarios son los extranjeros y aquellos que de un modo u otro forman parte del círculo áulico del poder, del económico al cultural. Y Walsh no era una cosa ni pertenecía a la otra. Por eso anuncia que a fin de mes empezará a estudiar fotografía, para abrirse otra ventana laboral. En términos personales, la autodenominada "Revolución Libertadora" no le había tirado ni un centro.

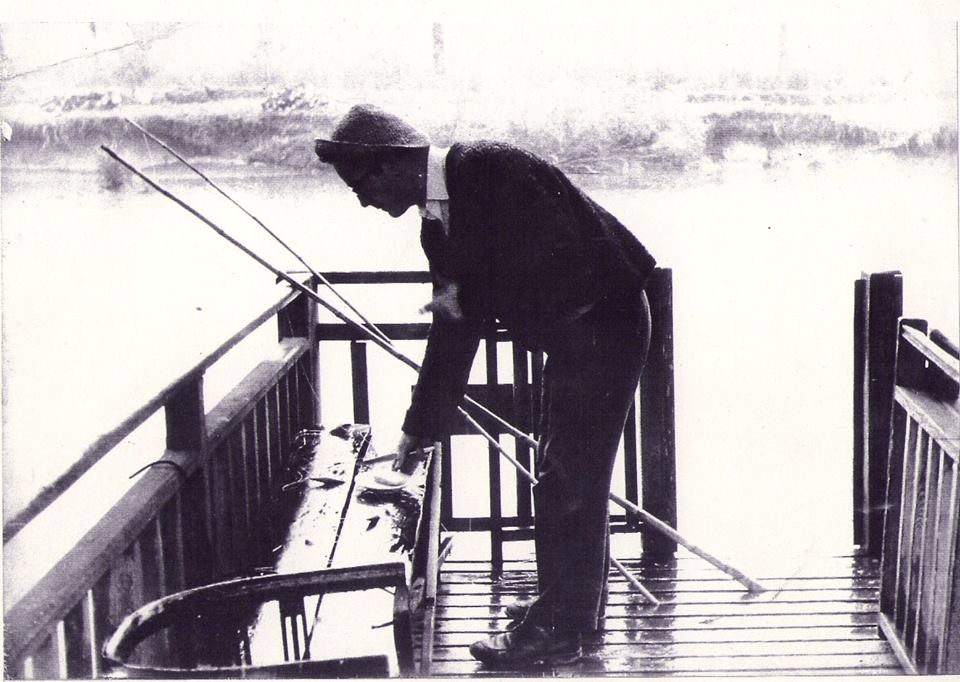

Pocos meses más tarde, sobre fines de ese año, Walsh conversa con un amigo en un bar de La Plata donde suele jugar al ajedrez. Cerveza en mano, porque ya hace calor, escucha que alguien sobrevivió a los fusilamientos del basural de José León Suárez —el castigo marcial con que en el '56 se condenó sumariamente a presuntos rebeldes peronistas, acusándolos de alzarse contra el gobierno militar—, y no duda un instante. La historia del fusilado que vive no se parece al rosario de planes que venía desplegando, pero pinta como la oportunidad con la cual soñaba, de acá a la China.

El jardín de los sueños que se bifurcan

Durante los tramos agónicos del gobierno peronista del que abominaba, Walsh tramó aventuras ambiciosas, al tiempo que laburaba de lo que le caía encima (en un momento estaba traduciendo en simultáneo "un libro de dietética, una novela de James Cain y dos cuentos interplanetarios") y padecía la escritura de la novela que nunca arrancaba. (Se había propuesto viajar a Paraguay porque no quería "inventar ambientes y personajes", pero su realidad y sus responsabilidades lo remachaban en suelo argentino.) Mientras tanto, se permitía conversar epistolarmente con Yates de los temas que lo entusiasmaban: la literatura policial y Borges, por supuesto, sosteniendo posturas de las que pronto abjuraría pero que son sintomáticas de los clichés de los que necesitaba desprenderse para crecer.

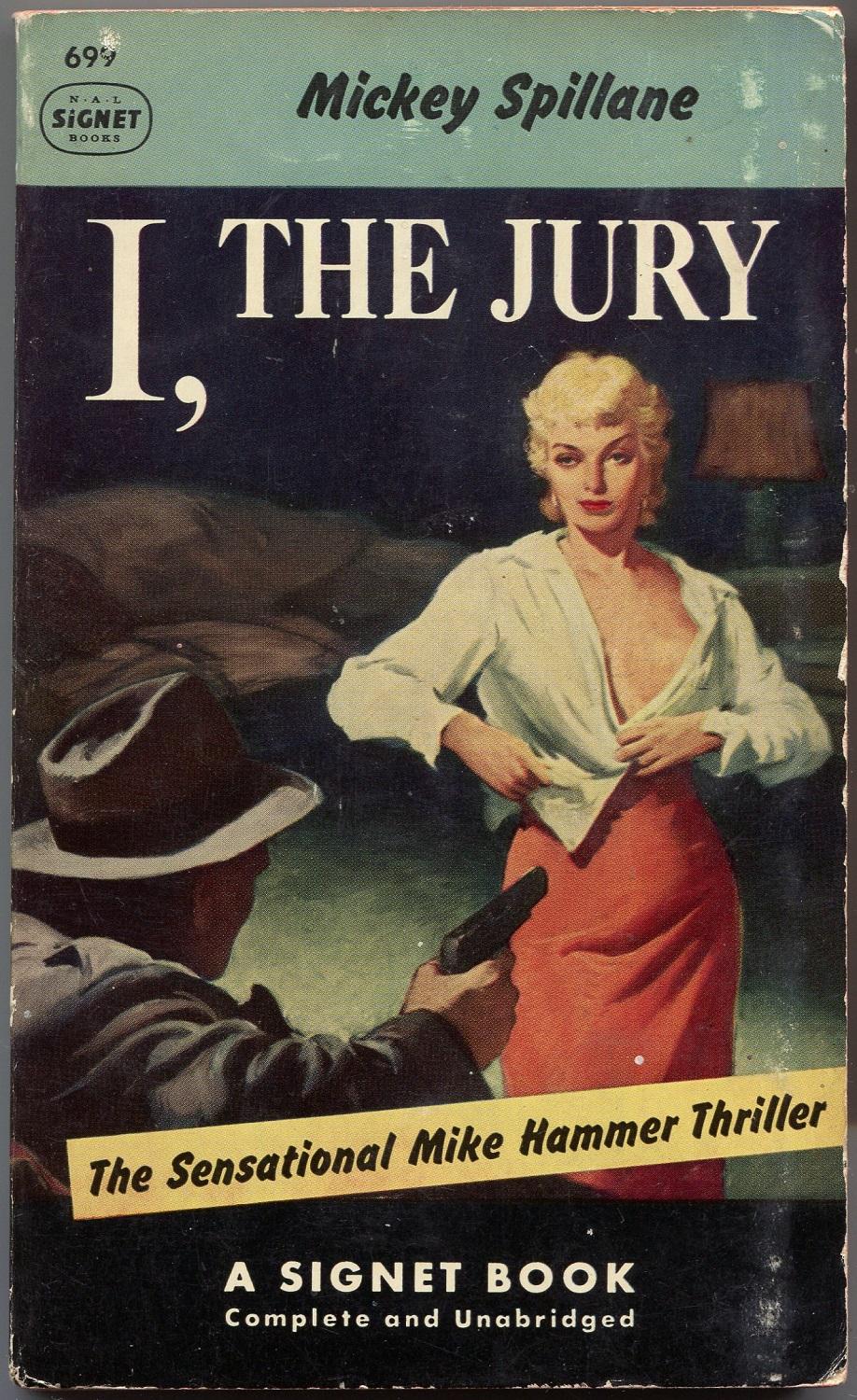

En un momento coincide con Yates en decir que el relato negro (hard boiled) es "una rama ilegítima de la novela policial que debe combatirse muy seriamente". ¿Cuál es el motivo que esgrime para practicar semejante bajada de pulgar? Dejando de lado un argumento moral porque sabe que se le volvería en contra —el consenso entre los amigos por correo es que los relatos de Mickey Spillane, el creador del detective Mike Hammer, podían ser definidos como "pornográficos"—, Walsh concluye, con la petulancia típica del intelectual joven que tantos pretendimos ser: "No la toleraremos (a la narrativa negra) dentro de la novela policial, porque equivale a una hibridación de géneros... No tengo por qué leer mala pornografía mezclada con asesinatos, que resulta una combinación algo excesiva". Lo que Walsh juega a continuación es la carta de lo genuino: para él —y para Yates, parece—, el policial "auténtico" era el policial ya viejo, del jarrón chino y el enigma mental a ser resuelto a pura deducción.

Abramos un poco el cuadro para que no se escape el contexto. Esta carta es de octubre del '54. A esa altura, las obras que determinaron el nivel literario a que podía aspirar el policial negro llevaban ya tiempo de consagradas. Cosecha roja y El halcón maltés, de Dashiell Hammett, se publicaron entre 1929 y 1930. El cartero siempre llama dos veces, de James Cain, era de 1934, y Double Indemnity de 1943. Chandler publicó El sueño eterno en 1939 y Adiós, muñeca en 1940. Jim Thompson publicó The Killer Inside Me en 1952. En 1954 no quedaban muchas voces dispuestas a afirmar que Dickson Carr o Ellery Queen escribían mejor o eran más interesantes que Raymond Chandler. Y sin embargo acá, entre nosotros, este muchachito seguía defendiendo lo viejo con el argumento de su discutible pureza. ¿Qué impulsaba a un artista de 27 años, que debía estar practicando la iconoclastia por prepotencia de juventud, a defender un género agotado, y con argumentos conservadores?

Tal vez la respuesta más simple sea: Borges. El viejo —no tan viejo por entonces: era más chico que yo, me cago en Dios— tenía un prestigio tan grande, que en team con Bioy pudo realizar la operación de darle a la narrativa policial el brillo del que hasta entonces carecía en cenáculos sociales y culturales. Estos dos crearon el sello El Séptimo Círculo en 1945 y desde allí le dieron manija al policial más bien british —por vocación, más que por pasaporte— a través de autores como Nicholas Blake, Michael Innes, Graham Greene y... Dickson Carr, claro. Lo cual significaba renegar del policial en lengua francesa, representado por gente como Simenon, y de la variante negra de verdad: hasta 1954, sólo se arrimaron a esa veta con un par de novelas de James Cain. ¿Por qué un par de tipos tan cultos y elegantes manijeaban un estilo convencional, antes que las variantes más novedosas y disruptivas?

Se podría decir: por estética y por gusto. Pero detrás de cada elección estética hay una forma de pararse ante el mundo. Y el mundo que asomaba detrás de la novela negra era muy distinto a aquel donde ocurrían los policiales clásicos. El del relato negro es un mundo corrupto, del cual sus crímenes son una proyección inevitable y donde los turros pueden salirse con la suya. Además está lleno de gente palurda y fea, el equivalente estadounidense del cabeza nuestro. En cambio, el universo del policial clásico responde a un orden digno de ser preservado, lleno de gente culta y elegante como Biorges (esta contracción pretende ser un chiste), donde el crimen supone una alteración y la identificación del culpable restaura el funcionamiento de la maquinaria. El policial negro sale a la calle y admite que lo social, lo político y lo económico condiciona nuestras vidas. En el policial británico permanecés dentro del caserón, donde nada te falta —empezando por la servidumbre—, y los crímenes son determinados no tanto por necesidad sino por las pasiones.

Por eso Walsh razona de este modo en una de las cartas: sostiene que en el resto de Latinoamérica no había narrativa policial por entonces, porque en esos otros países se daban "las injusticias sociales, la explotación de los indígenas, la vida en las selvas y las minas, las guerras y revoluciones", y que eso que llamaba "la geografía violenta" de semejantes regiones compelía a sus escritores a dedicarse al realismo. En cambio nosotros, argentos, jugábamos a la literatura policial y fantástica porque esos géneros constituían "un lujo de civilizaciones mejor alimentadas".

La miopía del comentario es desconcertante a primera vista. No sólo porque parece ignorar que en este país, tanto entonces como ahora, también abundan las injusticias, la explotación, las selvas, las minas y la violencia que proviene de arriba; sino también porque quien así razona es un tipo que conoció la pobreza en carne propia y, a diferencia de los Borges, los Bioy y los Ocampo, había corrido la coneja muchas veces —como le decía mi abuela al pasar hambre— y seguía sin tener dónde caerse muerto. Pero el shock de este argumento se resignifica cuando uno le presta atención a la defensa que Walsh hace de Borges en la sexta carta.

Walsh dice que "los enemigos de Borges" —lo plantea así, en términos fatales— pertenecen a una categoría de gente "optimista, entusiasmada con una etapa de progresos materiales, que se siente perfectamente segura en su andamiaje social: el Estado, la religión, el partido político, el sindicato". (Nótese que esta descripción se ajusta a todo aquello que Walsh sabe que él mismo no es.) A esta gente le reventaría Borges, explica, porque el viejo se enfrenta a esas seguridades con "una sonrisa de desdén". "Su filosofía, bajo una apariencia de juego elegante y erudito, es brutalmente nihilista", dice; "la eternidad, si existe, es un dilatado período de aburrimiento... Dios, si existe, es un reflejo de un reflejo, infinitamente inalcanzable... La identidad personal es quizá una ilusión... La literatura de Borges postula la irremediable incertidumbre y soledad de la especie humana, y pone en crisis la escala íntegra de valores. Lo único que parece salvarse, precariamente, de esa desesperanza, es el fervor de la palabra".

Es una buena descripción. El problema es que, por extensión, Walsh parece asumir que esa es la postura que todo escritor de valía —conjunto dentro del cual querría incluirse— debería asumir ante la existencia. Cuando, por el contrario, la de Borges es entre otras cosas la postura de un hombre a quien, como nada material le ha faltado durante sus años formativos, puede pasar de todo. (En el sentido del pasotismo, lo digo.) Es fácil mostrar desdén por aquello que te sobra y sabés que no te faltará. Cuando la realidad te es infinitamente funcional, cuando ocupás un lugar privilegiado en la sociedad, nada es más tentador que bloquear lo prosaico para dedicarse a los "juegos elegantes y eruditos" de la mente. Pero esa no era la circunstancia de Walsh, ni nunca lo sería. Tal vez ansiaba arribar a esa postura de metafísico desapego por la vida porque la imaginaba condición de la excelencia literaria del viejo, así como tantos presumen que votar a alguien que está por encima de su escala social les derramará una distinción de la que creen carecer. Qué sé yo. No se tome nada de esto como otra cosa que conjeturas de un escritor que admira a Walsh más que a Borges, porque considera que la vida no empieza ni termina en una biblioteca.

Walsh no lo sabía aún, pero faltaba poco para que alcanzase una excelencia literaria que lo arrimaría a las alturas borgianas. Pero para eso debía cambiar por completo su postura, trocar el ademán desdeñoso por el interés profundo y reconocer en sí mismo un apego físico, sensible, por la vida — y en especial, por las vidas de los otros.

Borges y Walsh compartieron un camino durante los primeros gobiernos peronistas, hasta que su sendero se bifurcó. Paradójicamente, lo que determinó la encrucijada fue un sueño que hasta entonces había sido común: el golpe militar que acabase con el poder de Perón, la revolución que arrancó pretendiéndose Libertadora y terminó haciendo historia como la Fusiladora.

True Crime Book(s)

Walsh reconoce que vivió el último tramo del gobierno peronista en lo que define como "una psicosis revolucionaria". "No pasaba ni un día sin que se anunciara el estallido del movimiento", dice. "Y yo que quería irme a Bolivia en busca de 'ambiente'", bromea, en referencia a su abortada novela. Tampoco se priva de hablar con admiración de su hermano el piloto militar, y de describir sus hazañas a la hora de bombardear compatriotas. A continuación le anuncia a Yates que "una de las primeras medidas del nuevo gobierno ha sido autorizar el mercado libre de cambios". (¿Les suena familiar?) En consecuencia, entre los primeros beneficiados de la nueva dictadura están los escritores — los extranjeros, claro.

Las cartas de Walsh a Yates comienzan a discontinuarse. Después de un extendido silencio por el cual se disculpa, Walsh escribe en inglés una invitación para que Yates venga a la Argentina. El párrafo concluye con esta descripción, que pretende alentadora: "Acá la universidad se está recuperando lentamente del desastre de estos diez años (de peronismo). Lo mismo ocurre con el país todo, espero".

Poco después le cuentan la historia del fusilado que vive. A partir de allí las cartas que destina a Yates son más breves y las escribe por completo en inglés, a consecuencia de lo que presumo desconfianza. (Walsh sabe bien que el personal del correo está acostumbrado a chusmear donde no se lo invita, a pedido de las autoridades de turno.) El 14 de enero del '57 apura una esquela sin aliento: "He estado trabajando en esto desde el 18 de diciembre. No sé cuándo o cómo terminará. Pero (esta historia) es verdad, por completo... Todo el asunto se está repitiendo. Perón era un hijo de puta, pero esta gente no parece mejor. El hecho de que no exista un solo diario en la Argentina que diga algo respecto de esta historia —que he tenido la mala suerte de develar— explica la situación mejor que ningún argumento. Gente inocente está siendo torturada y asesinada —otra vez— por la policía".

"Todos parecen pensar que este asunto es demasiado peligroso —concluye—. Pero yo no. Yo quiero que se sepa".

Otra carta de marzo, también en inglés, le cuenta a Yates el estado de la investigación. Walsh admite que ha encontrado "un semanario político de tercera categoría, que se animó a publicar mis artículos". Y termina diciendo que, si los victimarios prevalecen, él y otros deberán encontrar un nuevo lugar donde vivir. Pero ese peligro no se compara con el entusiasmo que siente: "Estoy haciendo lo que siempre quise hacer, trabajar en un caso real, y con éxito, además".

Entre esa carta y la que sigue pasan tres meses. Parece poco, pero en esos 90 días y pico es mucho lo que ha cambiado. A esa altura ya publicó un artículo sobre los fusilados de José León Suárez en la revista Propósitos, cinco en Revolución Nacional y una edición de la investigación completa en otro medio, llamado Mayoría. Falta apenas un mes para que Operación masacre aparezca en formato libro. Desde que oyó hablar del fusilado que vivía hasta la edición de ese volumen transcurren siete meses, nomás, pero los ecos de esa temporada no dejarán de sacudirlo nunca. Por un lado, seguirá reescribiendo Operación masacre mientras viva: tachando, entresacando, perfeccionando. Más que un libro es un work in progress socio político, ya que —a la manera de las novelas negras que al principio despreciaba— es la historia de un crimen atroz que termina impune: acá también los turros se salen con la suya.

Estoy seguro de que debe haber percibido la ironía. El tipo que despreciaba la hibridez en materia de géneros narrativos, alumbró al final una forma nueva de valor literario, periodístico e histórico. En la carta que envió a Yates el 22 de marzo del '55, le había dicho: "True crime books —o sea, los libros sobre crímenes reales— no han tenido hasta ahora mucho éxito aquí. Veré lo que se puede hacer". Y vaya si lo vio.

Operación masacre sigue siendo un libro de naturaleza singular, que aún desafía nuestra capacidad de conceptualizar. Por un lado es lógico que se trate de un texto que suena inconcluso, sin final, porque denuncia y prueba un crimen para el que, de todos modos, no consiguió obtener justicia. Pero al mismo tiempo, su forma parece coherente con el modo de intervención sobre la realidad que plantea. No es una novela —aunque esté narrado con la excelencia de un gran novelista—, sino una denuncia que pretende operar sobre el mundo, meterse en él, transformarlo para mejor. Por eso no puede tener un final redondo en tanto texto. Durante algún tiempo creí que la forma perfecta de terminar el libro era incluír la Carta de un escritor a la Junta Militar que escribió en el '77, sus palabras póstumas. Ahora sospecho que el final ideal de Operación masacre no puede ser nunca literario, escrito, sino que debe ocurrir fuera del texto, en el mundo real. Por ejemplo, lo que entendemos como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Walsh no logró que se condenase al jefe de policía Fernández Suárez, responsable de los fusilamientos, pero con su libro abrió un ciclo de búsqueda de justicia que se va cerrando con las condenas a quienes siguieron en la senda represiva, asesina, de Fernández Suárez durante los '70.

(Ahora habría que cerrar otro ciclo de justicia, el que concierne a la masacre económica que los mismos sectores del poder iniciaron en el '55 y todavía padecemos. Pero ese es tema para otra charla.)

Tal vez aquellas y aquellos que aportaron lo suyo a que se hiciese justicia respecto del genocidio de los '70 tengan derecho a sentirse, en su modesta medida, co-autores de Operación masacre. Me pregunto si a Walsh le molestaría la idea. Yo tengo mi respuesta, pero no es necesario que la exponga aquí.

De Borges a los peronistas

Este hecho me parece significativo, de gran peso simbólico: en la primera carta en la que se explaya ante Yates —la sexta, agosto del '54—, Walsh habla de Borges, pero en la última carta en la que decide explicarse largamente —la vigésimo novena, junio del '57— habla de Perón. Su metamorfosis dista de estar completa, pero no cabe duda que ya dejó atrás la crisálida donde se lo criaba para ser otro intelectual funcional al poder. Por lo pronto, descarta el inglés y vuelve a escribir en nuestro idioma.

Esa carta es una suerte de ajuste de cuentas, con Perón pero ante todo consigo mismo. Porque aunque el destinatario técnico es todavía Yates, Walsh parece reflexionar en voz alta como los personajes shakespirianos, que sólo terminaban de entenderse a sí mismos —de parirse a sí mismos— cuando se oían hablar en escena. Allí reconoce que los diez años de peronismo no fueron una dictadura, aunque sostiene que sí fue una demagogia, que etimológicamente significa "tiranía de la plebe". (Al comienzo planteaba que había que discutir qué entendíamos por democracia. Se me hace que a partir de allí debe haberse planteado qué entendía por tiranía, sobre todo a la hora de endilgarle semejante cosa al pueblo.) Walsh insiste en que Perón es un demagogo habilísimo y cuestiona sus intenciones, lo cual me recuerda objeciones más frescas, como las que relativizaban los méritos de Néstor en relación al impulso que dio a los juicios, diciendo que en el fondo no le importaban los derechos humanos. ¿Qué catzo importan las intenciones de los estadistas, siempre y cuando cumplan con la Constitución y beneficien a las mayorías y cuiden de las minorías?

Walsh dice que Perón construye poder porque interpreta "tres o cuatro aspiraciones básicas de las masas" (que hable de masas en vez de pueblo es otro signo de que la metamorfosis todavía está verde), y las menciona: "Mejor nivel de vida, un status social más respetable, cierta intervención en el manejo de la cosa política". Pero a continuación la pifia, creo, cuando interpreta que Perón trabajó también sobre "los resentimientos de las masas", a saber, según él: "Xenofobia, odio a los ricos u 'oligarcas'". Con perspectiva histórica, se puede afirmar con razonable fundamento que nuestro pueblo no es muy xenofóbico que digamos, y que tiende a ser más bien manso y condescendiente con los ricos, cuando no obsecuente. Una vez que se le acaban las especulaciones sobre la intención de Perón y los rasgos negativos del pueblo, a Walsh no le queda otra que ir a la realidad —y ahí su discurso se trastoca.

"Guste o no guste —dice—, la faz del país cambia" con el peronismo. "Se industrializa. En 1943 no se fabricaba aquí nada. Hasta el tabaco y las telas se importaban. En 1955 hay una floreciente industria liviana. Se fabrican automóviles, tractores, equipos eléctricos... Los sindicatos logran por primera vez unificarse en una central fuerte, se dicta una legislación avanzada y justa, el obrero conquista un standard de vida más elevado y un status social más respetable, la mayoría de las huelgas triunfan, los patronos (sic) deben ceder y transigir... El saldo, a pesar de todo, debe considerarse beneficioso".

En comparación con lo hecho por Perón, el gobierno militar que tanto había anhelado "debe considerarse como un neto retroceso". "Desde el siglo pasado no había aquí fusilamientos", se queja. Y agrega: "Hasta los diarios independientes, como La Prensa, La Nación, Clarín, se imponen una curiosa autocensura y no encuentran nunca nada malo". Por supuesto, Walsh no ceja en el intento de encontrarle pelos al huevo peronista y le reprocha su manejo cultural y hasta lo responsabiliza por la caída de las ventas de los libros de corte policial. Según arguye, a partir del '55 los lectores prefieren las historias sobre la corrupción peronista y por eso compran menos novelas. Me da ternura esta obcecación de Walsh, que en otro tramo de la carta presenta (sin quererlo) mejores explicaciones a la caída de las ventas de este género popular. Bajo la Fusiladora, admite, "la vida aumenta en un 30%, se desalienta la industria nacional, las fábricas empiezan a cerrar". Los gorilas, que son clase media para arriba, siguen pudiendo comprar libros. El pueblo que se ajusta el cinturón, en cambio, ya no puede permitirse el entretenimiento. "Nueve de cada diez obreros —admite— no trepidan en decir que viven bajo una dictadura militar".

No es Perón quien transforma a Walsh, sino el pueblo peronista; el contacto con esos seres cuya humanidad decía haber descubierto, algunos de los cuales habían sido fusilados, dejando atrás padres dolientes, viudas, huérfanos y amigos; simples laburantes, ajusticiados por el discutible crimen de tener fe en el único tipo que defendió sus derechos, no sólo con palabras sino en el mundo real. Fueron ellos, no desde sus discursos sino con sus vidas cotidianas, los que le recordaron a Walsh de dónde venía —por conciencia de clase, estaba más cerca de un laburante como el fusilado Nicolás Carranza que de Borges— o, al menos, le revelaron de qué lado de la mecha quería estar. Quizás haya entendido que, por mucho que amase la literatura, el fervor por la palabra no era razón suficiente por la cual vivir en este mundo. Lo indiscutible es que se apartó de su modelo local de escritor. (En el prólogo a la primera edición de Masacre lo dice con una frase de resonancias borgianas: "Escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara, no para que se incorpore al vasto número de ensoñaciones de los ideólogos".) Pasando por arriba de Borges para retornar a Hernández, Walsh tampoco quiso consentir que se matase así —impunemente— a aquellos valientes. No contento con limitarse a escribir sobre el coraje, como su ex maestro, decidió practicarlo. "Le he tomado el gusto a la aventura", dice Walsh en la anteúltima carta, "y ahora me parece insoportable volver a la rutina habitual".

Por eso no extraña que también se hayan bifurcado su destino y el de Yates, que prácticamente perdieron contacto. De allí en más, Yates se convirtió en un difusor de la obra de Borges en el Hemisferio Norte. Borges era un autor al que Yates todavía podía entender y disfrutar. Walsh se convirtió en otra cosa, para lo cual no había herramientas de análisis en su arcón de académico del Primer Mundo.

La demostración más clara de la transformación de Walsh en esos años está expuesta en sus textos. Cuando empezó a escribir sobre los fusilados (cuando todavía imaginaba que ese reportaje podía valerle un conchabo bien pago, fama y hasta el Pulitzer), lo hizo con un lenguaje envarado, convencional, que transmitía una indignación almidonada. "Un caso único en los anales de la Justicia tiene en sus manos en este momento un magistrado de la provincia de Buenos Aires", arrancaba el primero de los artículos sobre el tema que publicó en Revolución Nacional. En cambio, la primera línea de Operación masacre en formato libro no podía ser más diferente: "Nicolás Carranza no era un hombre feliz, esa noche del 9 de junio de 1956".

Como si hubiese entendido ya, definitivamente, que era al pedo pasar por esta vida frunciendo la nariz, y que no había mejor tema sobre el que escribir y al que dedicarse que la felicidad de su pueblo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí