Necesito algo que me preserve del aire viciado de estos días, aunque sea por un rato. No pretendo ignorar la realidad: en tiempos de gran riesgo, contar con la información esencial es condición de la supervivencia. Pero nadie tolera estar en tensión, o enfocado como un láser, durante lapsos muy prolongados. Así como el organismo necesita descanso para reponerse, nuestras almas demandan remansos de tanto en tanto, como requisito para concentrarse otra vez en el violento oficio de vivir.

En eso estaba cuando pesqué un aviso de The Paris Review, la revista fundada en el '53 que se caracteriza por sus entrevistas a les grandes de la literatura. La notificación decía que durante estos días se hallaría disponible de forma gratuita —porque el servicio es pago, se imaginarán— la entrevista hecha a Elizabeth Bishop que publicaron en 1981. Ya sé, la mayoría de ustedes no tiene ni idea de quién es la Bishop. Yo tampoco la había oído nombrar hasta no hace mucho. La descubrí azarosamente a fines de la década pasada, cuando masticaba la materia que terminó convirtiéndose en una novela que se llama Aquarium (2009). Y digo azarosamente porque la Bishop era poeta y yo no soy devoto de la poesía. Como tanta gente, atravesé una etapa de leer y hasta de escribir poemas durante la adolescencia, pero de joven me metí de lleno en otros caminos. Cuando entro en una librería, nunca visito ese sector. Lo más parecido que disfruto son las letras de canciones, una rama muy específica de la escritura.

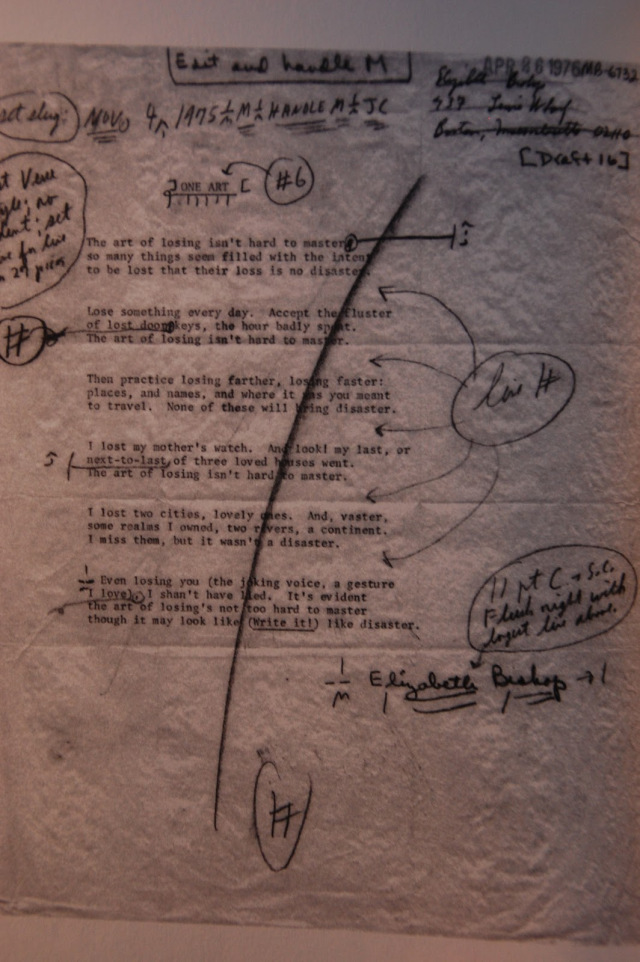

Pero la Bishop apareció entonces porque, sin saberlo, la necesitaba. Lo que se materializó ante mis ojos —ya no recuerdo cómo— fue su poema más famoso, aquel que por sí solo la metió entre les grandes del género. Se llama One Art (Un arte, literalmente), y comienza con estos versos que hasta es posible que conozcan, sin saber quién los escribió: El arte de perder no es difícil de dominar; / tantas cosas parecen tener la intención / de ser perdidas que su pérdida no es un desastre.

Me metí en la entrevista a la Bishop porque era la respuesta ideal al agobio de estos días: ¿qué mejor forma de elevarse por encima de la bosta, de dejar de pensar en las mezquindades y los miedos, que sintonizar la longitud de onda de la poesía? Leer poemas de los buenos compele a mirar el mundo de otro modo, a no conformarse con lo evidente sino a trascenderlo para buscar el orden invisible, el tejido que liga el universo con un hilo dorado, sin llamar nunca la atención sobre sí mismo. Entre los papeles inéditos de la Bishop, que atesora la biblioteca del Vassar College, hay un comentario sobre Robert Bridges, poeta laureado de Inglaterra, que de algún modo habla sobre esto mismo: "La razonabilidad de todas sus ideas es too much", dice Bishop, "no hay en él pizca alguna de lo fanático. Parece haberse forjado a sí mismo como poeta desde su sabiduría — después de decidir, sensiblemente, que era la mejor profesión que la vida tenía para ofrecerle". Nadie pretenderá que se trata de una profesión sólida o redituable; ni siquiera se la respeta como antaño. Pero coincido con Bishop en que existen pocas vocaciones más adecuadas, a la hora de enfrentar el fenómeno de la vida.

One Art es un ejemplo de ese tipo de sabiduría. Cuando habla de pérdidas no se refiere a derrotas, a perder en el sentido futbolístico, que es nuestro modo de procesar la noción por default; no se trata de una versión poética de Ya el sol asomaba en el poniente, la marchita con que Les Luthiers le pusieron épica a los constantes Waterloos de la milicada de otro tiempo. Se trata de un concepto más bien zen: el arte de convivir con las pérdidas que la vida nos presenta, un aprendizaje necesario para procesar esos desprendimientos sin perder el equilibrio ni resignar la elegancia. Basta chusmear un poco la biografía de Elizabeth Bishop para asumir que debe haber sido un arte indispensable para sobrellevar su vida.

El poema arranca hablando de pérdidas menores, casi banales —llaves, nombres—, para pasar a otras considerables —casas, ciudades, ríos, continentes— y concluir con la pérdida de una persona amada, un you a quien apenas se identifica mediante rasgos mínimos —una voz jodona, un gesto— y cuyo distanciamiento también debe metabolizarse, aunque la autora admita al final que esa pérdida sí le parece un desastre. A primera lectura uno asume que se refiere a una amante, pero no hay que olvidar que Bishop tenía otras pérdidas que lamentar: el padre que murió cuando ella tenía 8 meses; la madre que sufrió un colapso nervioso cuando ella tenía 5 años y fue institucionalizada para ya no verla nunca más; la muerte de su primito, que evoca en el poema First Death In Nova Scotia.

Por eso Bishop sugiere practicar la pérdida ("Perdé algo cada día", aconseja) con cosas de las que uno dispone fácilmente, como las llaves o esa hora que se te escapa haciendo nada: porque si en efecto se trata de un arte, la única forma de aproximarse a la perfección es el ejercicio constante. Y sin embargo no se trata de un poema triste. No cuesta nada creer que Bishop sonrió mientras lo escribía, así como es posible sonreír mientras se lo lee sin darnos cuenta, aunque sea por dentro. Porque, a diferencia de tantos otros poemas, es simple, genera empatía y habla con gracia y levedad sólo aparente de algo crucial — es decir, tiene la clase de sabiduría que Bishop parecía envidiar de Robert Bridges y que toda persona sensible necesita.

Las pérdidas enormes vienen solas. ¿Quién desea ser sorprendido por una de ellas, sin estar preparado para afrontarla? Pero, siendo argentino y viviendo en este tiempo, se me ocurre que nuestra práctica en el arte de perder podría añadir ciertos elementos que Bishop no estaba en posición de considerar. Lo bien que nos haría, por ejemplo, despojarnos de la indignación que provocan las provocaciones rastreras, hasta que languidezcan y mueran revolcadas en su propia inmundicia. O retacear nuestro aire al globo de figuras cuyo rol es puro daño, pernicioso al extremo. A mí me avergüenza que gente como Pato Bullshit tenga relevancia, por insignificante que sea, porque revela que los poderosos de este país lograron degradar la práctica política a niveles subterráneos, al punto de que mucha gente ya no distingue entre un dirigente respetuoso de la ley y un/a enemigo/a de la democracia. Y como casi no hay día que no bajemos a ese barro, tendemos a olvidar que estos tiempos merecerían ser definidos por otra clase de figuras, que también existen y caminan entre nosotros, pero poseen una grandeza que nos honra. Así como muchos reivindican haber sido contemporáneos de Evita o de Walsh, así como valoramos haber participado en tiempo real de la evolución de artistas como Lennon y Bowie, deberíamos desinflar el precio de las figuras abyectas y así contribuir a que estos días sean definidos por personas que aproximan nuestra era a un nivel de excelencia, por su tarea pero también por su humanidad.

Y ni siquiera hace falta que les mencione. Ustedes saben quiénes son.

La calle (literaria) de la piedad

Elizabeth Bishop nació en 1911 y murió en 1979. La entrevista de Paris Review se realizó en Boston, a mediados del '78. Allí contaba, entre otras cosas, cuán accidental fue su transformación en escritora. "Me temo que todo, en mi vida, simplemente ocurrió", decía. Fue a Vassar para convertirse en compositora pero le daba pánico un requisito esencial, tocar piano en público una vez al mes. Entonces se cambió a literatura, aunque con la idea de saltar a Cornell a estudiar medicina. A los 66 años seguía sonando indecisa, como una jovencita que pondera su futuro: "Lo que más me gustaría sería pintar. Nunca me senté y dije: voy a ser poeta... Todavía me sorprende que la gente piense que lo soy". Y sin embargo ese quehacer se le fue imponiendo, de modo inevitable. Aquella mujer que había sido huérfana desde pequeña, que vivió peregrinando entre casas de parientes ("Me sentía como una invitada, creo que siempre me he sentido así") y que padeció asma su vida entera, desarrolló una hipersensibilidad que finalmente canalizó imitando a los poetas que su tía Maude le enseñó a amar: Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, Carlyle...

No frecuento a ningún poeta full time, pero imagino que son tan proclives a incurrir en frivolidades y boludeces como cualquiera. Aun así, los grandes tienen una visión que tiñe la percepción del mundo, una forma de registrar la realidad que, una vez procesada a través del filtro del lenguaje, vuelve flamante hasta lo más cotidiano. De ahí, presumo, la tendencia a prendarse de los fenómenos naturales, desde los más simples y cotidianos —la luz, las flores— hasta los desbordados y excepcionales, como las tormentas, las auroras boreales y los remolinos como el Maelström. De algún modo, los poetas excepcionales resetean nuestra consciencia del universo y de la vida de la que participamos en su seno. Nos recuerdan quiénes somos, o mejor aún, qué somos: visitantes, diría Elizabeth Bishop, gente que por definición está de paso, cuerpos en tránsito, pasajeros de este tiempo. De ahí el poder de ciertos poemas, que reinventan lo que creíamos estar viendo e invitan a verlo de un modo nuevo. Sus palabras nos hacen sentir recién llegados, viendo el mundo por primera vez.

El otro poder de los poemas geniales es el de reconectarnos con lo esencial. Leés sus versos ("Perdí el reloj de mi madre", dice la huérfana en One Art) y dejás de pensar en la gente de mierda, en la imbecilidad frenopática de algunos, en la hojarasca de los medios, en la violencia de las minorías intensas, en la cuenta de la luz, en los mosquitos del verano interminable. Y descubrís, en cambio, que por primera vez en mucho tiempo estás presente en ese instante, consciente de la energía que recorre tu cuerpo; que cuando existe amor, o al menos camaradería genuina, se pone en marcha un circuito que parece imparable; que la belleza impiadosa del universo aterra y deslumbra en simultáneo.

En momentos como estos, cuando recuerdo a Piglia porque se nos vuelve a someter a respiración artificial (¿qué es aquello con lo cual los medios nos atiborran las narices, sino el más artificial de los químicos?), separar la paja del trigo y aferrarnos a lo importante de verdad se vuelve vital. Es un buen truco acudir a la poesía en estos días, aun para aquellos que carecemos de la formación adecuada y sólo conocemos los nombres más obvios. Por suerte hay poetas para el gusto y la sensibilidad de todos: Shakespeare, Yeats, Baudelaire (de cuyo nacimiento se cumplen dos siglos), T. S. Eliot, Auden ("Pensé que el amor duraría para siempre: me equivoqué... Empaquen la luna y desmantelen el sol", dice en Funeral Blues), Anne Sexton, Miguel Hernández ("Desperté de ser niño / Nunca despiertes", le canta a su hijo en Nanas de la cebolla), Pizarnik, Gelman — otra que la Liga de la Justicia: les paladines de la belleza son legión, y sus palabras la chispa que el alma requiere cuando está a la intemperie.

"Podría comerme el cielo / como una manzana / pero preferiría / preguntar a la estrella más temprana: / ¿por qué estoy aquí? / ¿por qué vivo en esta casa? / ¿quién es responsable? / ¿eh?", dice Anne Sexton, que pasó una porción de su vida entrando y saliendo de neuropsiquiátricos, en La furia de los atardeceres. Los buenos poemas ayudan a desprenderse de lo accesorio, a perder no sólo lo que se pierde inexorablemente sino también aquello que lastra, que tira para abajo, que impide que nos elevemos por encima del estercolero donde los mediocres quieren anclarnos.

Los buenos poemas también sirven como cedazo. Apenas los sacudís te das cuenta de que hay cosas que se cuelan por su base tramada y caen, que siguen de largo, porque no pertenecen allí: difícil meter en un poema a la fauna obtusa que puebla los medios. (Por la extensión del daño que hicieron y pretenden seguir haciendo, gente como Mugricio y Patricia Bullsonaro merecería una tragedia shakespiriana, pero no les da el piné. Vago no es Yago, y tanto él como Lady Malbec cuentan con un vocabulario reducido que ni siquiera articulan bien, por diferentes motivos. La única forma de versificar sobre ellos sería probar suerte con un poema guarango, a lo Bukowski.)

Los buenos poemas inspiran toneladas de poemas mediocres, pero además crean ecos con los que pueden dialogar. Tengo la intuición de que los versos de Anne Sexton que mencioné recién detonaron otros de la canción de David Byrne que se llama Una vez en la vida: "Esta no es mi bella casa / Esta no es mi bella esposa". La obra teatral de Sexton y el poema que se llama 45 Mercy Street inspiraron una canción de Peter Gabriel donde figura un verso que nunca olvido: "Las palabras sostienen como hueso". Y sin cierto poema de Kavafis no habría existido la canción que Leonard Cohen bautizó Alexandra Leaving, donde la protagonista parte a hombros de un dios, escapándose "entre los centinelas de tu corazón".

Tal vez sea ese uno de los desafíos de este tiempo. Tomar esta realidad que a simple vista pinta para vómito de canción punk y convertirla en un poema. Porque la basura abunda, sí, pero en medio de los desperdicios y las flores marchitas están las palabras indicadas, las necesarias — los ingredientes de la fórmula mágica con la cual modificar esta realidad, a disposición de quien los busque hasta encontrarlos. Como le gusta recordar al Indio, citando una anécdota que se atribuye a Neil Simon: lo que tendríamos que hacer ahora, para completar esta tarea a la cual todos estamos llamados, sería ordenar esas palabras correctamente.

Hacernos a nosotros mismos

Leonard Cohen estaba decidido a convertirse en poeta hasta que entendió que había llegado tarde; o al menos, tarde para conformarse con el rol del vate laureado de su Canadá natal, mimado por la academia y las revistas literarias. Desde que Dylan mezcló poesía y electricidad, el horizonte del escritor lírico sufrió un terremoto: ¿por qué conformarse con leer estrofas en un bar bohemio, cuando podías cantárselas a miles desde un escenario, ganando dinero de verdad, recibiendo drogas gratis y convertiéndote en sex symbol como parte del proceso? Para un seductor como Cohen, confeso ladies man, el dilema no podía durar. El rock abría nuevos caminos para aquellos con afinidad por las letras: Lennon se coló detrás de Dylan y a continuación brillaron letristas/poetas como Ray Davies de The Kinks, Jim Morrison, Joni Mitchell y, desde el flanco de la música negra, gente como Gil Scott-Heron, autor de La revolución no será televisada. Por eso hizo bien Cohen en ya no desprenderse de la guitarra con que amenizaba el after de sus lecturas. Tan pronto envió una cinta con sus canciones a la industria, se las sacaron de las manos —Judy Collins tardó nada en incorporar a su repertorio bellezas como Suzanne— y le ofrecieron contrato como solista.

Pero aun cuando en efecto le llovieron dólares, drogas y mujeres, Cohen no descuidó nunca la escritura. No sólo porque su matriz era y nunca dejaría de ser literaria y por eso le interesaba publicar, además de sacar discos (y así lo hizo: libros de poesía como Book of Mercy pero también novelas como Beautiful Losers) ; sino porque también esa disciplina, que entraña perseguir la soledad absoluta desde la cual contemplar el universo —en Cohen, la escritura y la experiencia religiosa fueron compañeras de ruta— era lo que vertebraba, y por ende daba sentido a su existencia.

Una forma narrativa minimalista —como la poesía o la letrística— demanda de sus practicantes que, siguiendo a Elizabeth Bishop, sean artistas de la pérdida: sólo se dispone de unas pocas líneas, así que hay que desprenderse de todo lo que sobra, lo que nombra en vez de aludir, lo que describe en vez de conjurar. Entre los papeles de la Bishop en Vassar hay casi veinte versiones de One Art, algunas escritas a mano, otras a máquina. La versión original de Hallellujah de Cohen tenía 80 versos, cuando su interpretación standard anda por la mitad. Todos aquellos que escriben de verdad —lo cual equivale a decir que les resulta imprescindible, como respirar— funcionan a partir de la misma dialéctica: se abren al mundo y a sus experiencias (Bishop vivió muchos años en Brasil, Cohen en Grecia) para después hacer silencio y buscar la soledad indispensable para procesar lo vivido y, si todo sale bien, quedarse con las magras líneas que sobrevivieron a las tachaduras. Es un ida y vuelta constante entre la curiosidad y la introspección; ninguno de los términos tendría sentido sin el otro.

Se hace poesía para conectar con "las pequeñas cosas / que representan a todas las cosas", dice Cohen. Y se la hace porque no se tiene más remedio, desde que el o la practicante no conocen otra o mejor manera de existir: "Vos cantarías (también) / no para vos mismo / sino para hacerte a vos mismo" (to make a self), dice Cohen en uno de los poemas de The Book of Longing. Otro de sus textos describe a los monjes zen de Mount Baldy, con quienes vivió largas temporadas, de un modo que puede ser aplicado a los y las poetas. Me gusta pensarlos como "una banda mínima de zelotes de mandíbulas de hierro... los marines del mundo espiritual", que aplican su disciplina a describir el mundo real, el de las esencias, tan diferente a aquel del poder, el marketing y las apariencias; los periodistas gonzo del universo que existe más allá de la Matrix. Por eso su función sigue siendo trascendente. En Todas mis noticias, Cohen la describe así: "Dejá que mi canción / vuelva a cablear los circuitos / que estaban mal cableados". ¿Quién que no esté conectado con el verdadero orden de las cosas puede ver un paquete abierto de cigarrillos y percibir "un pequeño Partenón"?

Esa percepción del orden de lo sagrado también está presente en una anécdota que Bishop contó, durante la entrevista que cayó en mis manos. Decía ahí que había dado un curso de narrativa en Harvard, entre estudiantes que estaban enganchados con las telenovelas del momento. Uno de ellos escribió un cuento sobre un hombre que había invitado a una mujer a cenar. Como parte de su preparación, decía la historia, el hombre lavó los platos y contempló su propio reflejo en uno de ellos. En este punto de la lectura, Bishop la interrumpió para decir que eso era imposible. Y toda la clase le respondió al unísono: "¡Joy!", el nombre de un detergente cuya publicidad mostraba a una mujer mirándose en el espejo de un plato recién lavado. Lo que asombró a Bishop fue que, para sus estudiantes, la televisión fuese más real que lo real. Esos pibes, gente común, no veían la realidad sino la construcción de sentido que los medios habían instalado en su lugar. Mientras que la poeta, que por cliché cultural debía tener la cabeza en las nubes, era la única en percibir la diferencia entre lo que era y lo que no.

Permítanme, pues, convocarlos a la épica tarea de mirar más allá del muro de la boludez que existe entre nosotros y lo real — una obra de arquitectura mental, sin la cual quedaría a la vista el talón de Aquiles de las corporaciones que fabrican sentidos.

En un texto llamado Qué es un santo, Cohen dice que aquellos llamados a esa vocación aspiran a obtener "una posibilidad humana remota. Es imposible decir de qué se trata esa posibilidad. Creo que tiene algo que ver con la energía del amor". Ya sé que ninguno de ustedes planea ser canonizado, pero juraría que de todos modos se sienten movidos a lograr más de lo que han logrado; que aspiran a alcanzar esa posibilidad humana que les cuesta definir y aún sienten remota, pero no inconquistable.

Está claro que no todos podríamos ser poetas, porque el don de la palabra es un bien escaso y por ende esquivo. Pero nada impide afinar la mirada para distinguir la poesía que existe apenas por detrás de lo real, y en consecuencia producir gestos poéticos, y actos poéticos, y crear lazos humanos dignos de un poema y alumbrar una comunidad donde la dignidad —uno de los temas centrales de la poesía, desde siempre— no se le niegue a nadie. A fin de cuentas, pocas cosas valen más la pena que estar a la altura de las visiones de aquellos a quien Shelley llamó "los legisladores no reconocidos del mundo". Si arrimásemos el bochín a esa posibilidad humana remota, dejaríamos un legado que sumiría en el olvido la prosa imperativa y prosaica de los poderosos; y entonces nuestra muerte ya no sería muerte, sino —diría Cohen— simplemente la ficción de nuestra ausencia.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí