El lunes 11 de agosto, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó nuevamente el despliegue de la Guardia Nacional, esta vez en Washington D.C.. Se trata de 800 efectivos de esa fuerza militarizada que han recibido la instrucción de “restablecer el orden público”. Trump también advirtió sobre la posible movilización de integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, designó a la fiscal general, Pam Bondi, para supervisar esta operación, y al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario interino de la policía de la capital estadounidense.

Para esta medida, a diferencia de lo ocurrido en Los Ángeles dos meses atrás, Trump invocó la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. La norma contempla, en su sección 740, una cláusula que autoriza al primer mandatario a asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana del distrito “con fines federales” y “en condiciones especiales de emergencia”. Su autoridad sobre la Guardia Nacional, en tándem con las facultades que le concede la sección 740, le permitió a Trump asumir el mando en materia de seguridad sin el respaldo de las autoridades de la ciudad, que consideran la medida injustificada.

La decisión adoptada resulta problemática por una serie de razones. En primer lugar, la normativa solo autoriza el control federal por un período de 48 horas, que podría extenderse a 30 días en caso de emergencia. Superado este plazo, el Poder Ejecutivo necesita la aprobación del Congreso. En este contexto, el Presidente norteamericano ha amenazado con recurrir a las Fuerzas Armadas, lo que contravendría las limitaciones fijadas por la Posse Comitatus Act (1878). En segundo lugar, Trump argumentó que la medida se tomó debido a que “la falla del gobierno de la ciudad para mantener el orden público y la seguridad ha tenido impacto directo en la capacidad del gobierno federal para funcionar eficientemente”.

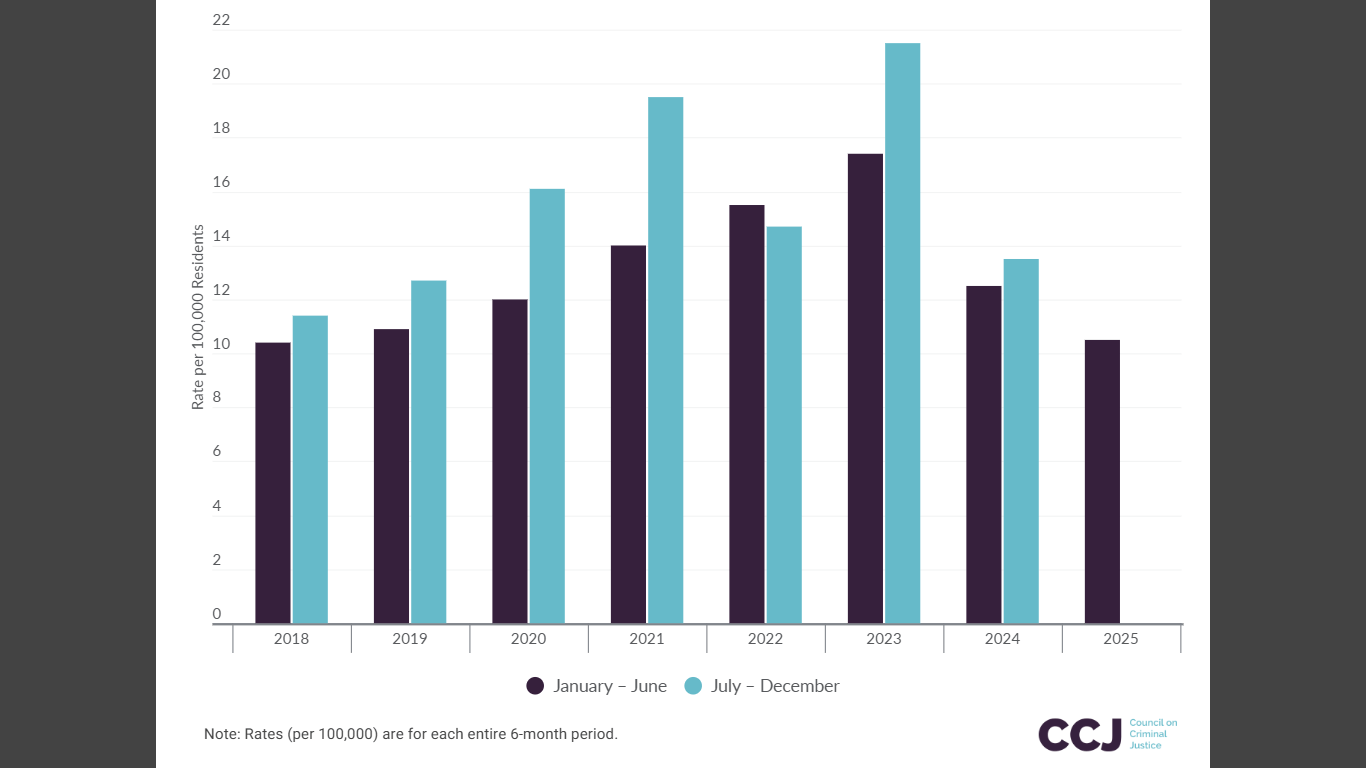

Añadió que “la magnitud de la crisis de delitos sitúa al Distrito de Columbia entre las jurisdicciones más violentas de los Estados Unidos”. Al respecto, señaló que en 2024 ha presentado “la tasa de homicidios más alta de los 50 estados”, con 27,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Según algunos indicadores, el Distrito de Columbia se ubica “entre el 20% de las ciudades más peligrosas del mundo”.

Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Washington D.C..

Sin embargo, el Council on Criminal Justice (CCJ) contradice esta afirmación. Según este think tank, la tasa de homicidios en Washington D.C. ha disminuido en los últimos dos años. Y concluye que, aunque “las cifras varían según el período y el tipo de delito que se examine”, se observa “una marcada disminución de la violencia denunciada en el Distrito desde el verano de 2023, cuando se registraron picos de homicidios”.

Para poner en perspectiva el problema de inseguridad en Washington D.C., es útil comparar sus cifras con otras ciudades. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Rosario fue de 6,84 cada 100.000 habitantes en 2024, mientras que la de la ciudad de Buenos Aires registró 2,5 cada 100.000 habitantes. En contraste, la ciudad de Durán (Ecuador) tuvo una tasa de 148 homicidios cada 100.000 habitantes en 2023. Aunque la problemática ha mejorado en Brasil, este país aún presenta ciudades violentas como Camaçari, Feira de Santana y Salvador (todas en Bahía), Macapá (Amapá), y Caucaia (Ceará), con tasas de homicidios superiores a 65 cada 100.000 habitantes.

Así las cosas, las motivaciones de Trump para las medidas adoptadas parecen ser principalmente de índole política. Por un lado, la alcaldesa Muriel Bowser, del Partido Demócrata, mantuvo una tensa relación con el magnate durante su primer período presidencial. Bowser se opuso al despliegue de uniformados federales para controlar las protestas tras el asesinato de George Floyd —el afroamericano que murió a causa de la brutalidad policial en Minneapolis el 25 de mayo de ese año—, e incluso autorizó a pintar la frase Black Lives Matter cerca de la Casa Blanca. En este marco, no son pocos los analistas que vienen advirtiendo, desde 2020, que Trump ha especulado en más de una oportunidad con la posibilidad de montar una “guardia pretoriana” propia para sofocar futuras protestas.

Historia de la US National Guard

La Guardia Nacional de los Estados Unidos reconoce su germen en las milicias creadas durante el gobierno colonial británico y, en particular, se toma como origen el año 1636, cuando se organizó el primer regimiento en Massachusetts. Posteriormente, la Ley de Milicias de 1903 (Ley Dick) y sus sucesivas modificaciones y normas complementarias —la enmienda de 1908, la Ley de Defensa Nacional de 1916, la enmienda de 1933 y la Ley de Seguridad Nacional de 1947— dieron a la Guardia Nacional su organización y estructura actuales, transformándola en una fuerza militar de reserva perteneciente a los Estados, que puede ser federalizada por el Presidente en tiempos de crisis. Actualmente, cuenta con 430.040 efectivos.

Su organización y funcionamiento están fijados por el título 32 del Código de los Estados Unidos [1]. Allí se establece que la US National Guard constituye una fuerza intermedia conformada por voluntarios, que cumple misiones tanto de defensa como de seguridad interior. Cada uno de los Estados de la Unión posee su Guardia Nacional, que actúa en apoyo ante desastres naturales o “disturbios civiles” bajo control del gobernador. Ante conflictos internacionales, sus efectivos se incorporan a las filas de las Fuerzas Armadas bajo los poderes de guerra del Presidente.

El equipamiento de la Guardia Nacional le otorga, según la descripción de Germán Montenegro, “mayor poder de fuego, disponibilidad logística, movilidad y flexibilidad operativa” en comparación con las policías. Por esta razón, se las convoca cuando las agencias policiales no logran garantizar la seguridad o el orden público. Por otra parte, a diferencia de los despliegues estaduales, que pueden durar hasta tres meses, los despliegues federales “suelen durar al menos un año”.

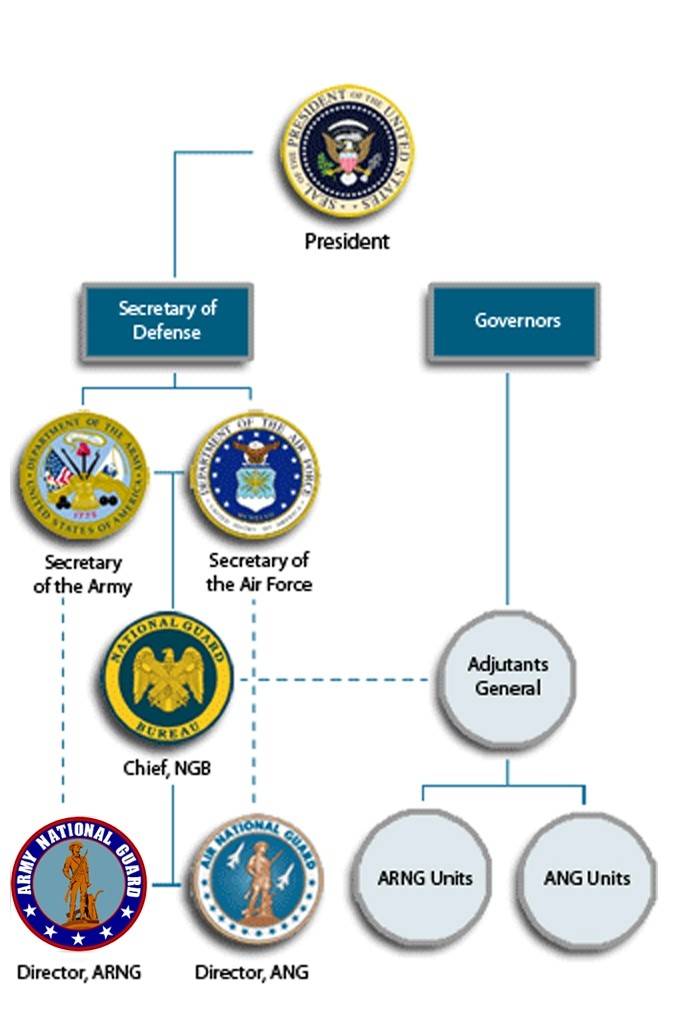

La Guardia Nacional es comandada por el National Guard Bureau (NGB), que se encuentra bajo la órbita del Departamento de Defensa. El Buró actúa como enlace entre los Estados de la Unión y los secretarios del Ejército y la Fuerza Aérea. El jefe del NGB es un miembro de la Guardia Nacional, fuerza que se encuentra dividida entre la Guardia Nacional del Ejército —primera reserva del Ejército estadounidense— y la Guardia Nacional Aérea —primera reserva de la Fuerza Aérea—. Cada rama de la Guardia Nacional es liderada por un director, que a su turno es elegido por el secretario del Ejército y por el secretario de la Fuerza Aérea, respectivamente. A su vez, la Guardia Nacional depende de los gobernadores cuando no se encuentra bajo servicio federal, por lo que cada mandatario provincial designa a un adjunto general para comandarla en su función local.

Existen 54 Guardias Nacionales organizadas en los 50 Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Territorios de Guam y las Islas Vírgenes. La estructura de comando de la fuerza es la siguiente:

Revelaciones de The Washington Post

El Washington Post ha tenido acceso a documentos internos del Pentágono que dan cuenta de un plan para crear una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles”. Esta unidad, que estará integrada por efectivos de la Guardia Nacional, tendrá por misión “desplegarse rápidamente en ciudades estadounidenses que enfrenten protestas o disturbios masivos”. Dispondría de 600 efectivos, divididos en dos grupos de 300, preposicionados en Alabama y Arizona, con responsabilidad sobre las regiones al este y oeste del río Misisipi, respectivamente.

En este contexto, cabe recordar el antecedente de 2020, cuando, tras meses de disturbios en toda la Unión como consecuencia del asesinato de George Floyd, Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. En aquella ocasión, el Presidente también intentó recurrir a las Fuerzas Armadas, pero se enfrentó con la negativa del entonces secretario de Defensa, Mark Esper (2019-2021), y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley (2019-2023).

Sobre la base de los antecedentes de 2020 y los recientes disturbios en Los Ángeles, el plan pergeñado en el Pentágono procura otorgar al gobierno federal la capacidad de movilizar tropas bajo el título 32. Sin embargo, su interpretación legal es altamente cuestionable. Según Joseph Nunn, asesor del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center, esta propuesta es de “dudosa constitucionalidad”. Advierte que “no se debe normalizar la participación de personal militarizado de manera rutinaria en tareas propias de las fuerzas del orden”.

Por su parte, Lindsay P. Cohn, profesora asociada en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, señala que “la propuesta representa un cambio radical en el uso tradicional de la Guardia Nacional (…) Si bien no es inusual que se desplieguen unidades para emergencias nacionales en sus estados, incluyendo disturbios civiles, esto es realmente extraño porque (…) no hay una resistencia significativa por parte de los estados a las políticas federales”.

Finalmente, los investigadores del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Mark Cancian (coronel retirado del Cuerpo de Marines) y Chris Park, señalan, en un artículo titulado “El envío de la Guardia Nacional a Washington D. C. es la solución equivocada al problema de la delincuencia”, que “el personal militar no está capacitado en las complejidades de recopilar pruebas y construir un caso sólido ante un tribunal. De hecho, casi la mitad del programa de 27 semanas de la Academia de Policía está dedicado al procedimiento penal. En cambio, el personal militar está capacitado para eliminar la amenaza inmediata, lo que a menudo implica acciones que perjudicarían un caso judicial”.

A contramano de la mirada de estos expertos militares norteamericanos, en nuestro país el ministro Luis Petri firmó el pasado 11 de abril la Resolución MD 347/2025 por la que autoriza a los efectivos militares a “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia”. Según el ministro, se guiarán por “los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad (…) que se usan para las fuerzas policiales”.

De Georgia a la Argentina

El 10 de noviembre de 2016, el estado de Georgia (Estados Unidos) informó que su Guardia Nacional había sido seleccionada como la operadora del Comando Sur estadounidense para la República Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP) del Departamento de Defensa. En su comunicado, se señalaba que la relación argentino-estadounidense había tomado un notable impulso desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, y que el mandatario había solicitado tempranamente en 2016 la inclusión de su país en el SPP.

El informe advertía que “la Guardia Nacional dispone de un amplio espectro de capacidades que asistirán a la Argentina a alcanzar sus objetivos de seguridad”. El SPP se encuadra en los “Programas de Seguridad Cooperativa” del Departamento de Defensa estadounidense. El origen del SPP debe rastrearse en la inmediata Posguerra Fría. El objetivo era brindar asistencia y entrenamiento operativo a las ex repúblicas soviéticas a través de convenios suscritos entre esos gobiernos y las Guardias Nacionales estaduales de los Estados Unidos.

Según la información que publica la US National Guard, los acuerdos enmarcados en el SPP no permiten visualizar áreas de responsabilidad diferenciadas entre defensa externa y seguridad interior. Entre las supuestas bondades de este tipo de programas se incluyen el mejoramiento de las “capacidades militares de espectro completo”, la “respuesta a desastres”, la “seguridad en las fronteras, los puertos y la aviación”, las tareas “contra el tráfico de narcóticos”, la “lucha contra el terrorismo” y los desafíos “a la ciberdefensa y a la ciberseguridad”.

Si bien el adiestramiento con la Guardia Nacional de Georgia estuvo inactivo durante el gobierno del Frente de Todos (2019-2023), el acuerdo no fue cancelado y el actual gobierno retomó la senda que Macri había iniciado en 2016. En esta dirección, el 15 de mayo de 2024, el ministro Petri se reunió con el titular de la Guardia Nacional de Georgia (el adjunto general Dwayne R. Wilson) y con su segundo (el general Konata A. Crumbly) para relanzar el acuerdo y recibir instrucciones respecto del entrenamiento del Ejército Argentino.

Me reuní con el Mayor General Richard Wilson, @TAGofGA, y el Mayor General Konata A Crumbly, de la @GeorgiaGuard. Retomamos la fructífera relación entre las Fuerzas Armadas de Argentina y la Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos. Discutimos temas claves como el… pic.twitter.com/zgPu5zRt5D

— Luis Petri (@luispetri) May 15, 2024

Adicionalmente, a finales de este mes, el gobernador del Estado de Georgia, Brian Kemp, visitará la Argentina. Además de los actos protocolares, se prevé la realización de un ejercicio conjunto entre la Guardia Nacional de Georgia y las Fuerzas Armadas argentinas, que se llevaría a cabo en la localidad de Lima (Zárate). Según un coronel del Ejército Argentino consultado para esta nota, se trataría “de un evidente refrito de la coreografía ensayada en el Ejercicio Candú de febrero de este año, donde vimos a nuestras tropas de Operaciones Especiales jugando de visitantes al poliladron con las Fuerzas de Seguridad, en un ámbito que, salvo que se supere el umbral del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, es propio de la seguridad interior”.

Por otra parte, en este enlace se puede apreciar el tipo de adiestramiento policial antidisturbios que suelen desarrollar las Guardias Nacionales estaduales y del que participarán los militares argentinos a partir del relanzamiento del SPP.

No está de más recordar que los militares argentinos experimentaron la incorporación de lineamientos policializantes durante la última mitad del siglo XX, en paralelo a la absorción de los criterios contrainsurgentes que estructuraban a las doctrinas de Guerra Revolucionaria (Francia) y Seguridad Nacional (Estados Unidos). Según el Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (Informe Rattenbach), estas doctrinas tuvieron un impacto significativo en el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas en la Guerra de Malvinas (1982).

Tal vez el caso más emblemático sea el del ex marino Alfredo Astiz, conocido por infiltrarse entre las Madres de Plaza de Mayo y por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Durante la guerra de Malvinas, Astiz se encontraba al frente del grupo “Alfa”, con un total de 15 hombres a su cargo, que debía llegar a Puerto Leith (Georgias del Sur) con la instrucción de “resistir hasta las últimas consecuencias en caso de que fuerzas británicas pretendieran evacuarlo de la isla” (según surge de la declaración del contralmirante Edgardo Aroldo Otero, jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada ante la Comisión Rattenbach)”. La historia es conocida: Astiz se rindió sin disparar un solo tiro.

No es necesario ir tan lejos para encontrar ejemplos sobre las consecuencias desprofesionalizantes de la policialización militar. El pasado 4 de abril, la joven Brisa Páez, marinera segunda de 21 años de la Armada Argentina, sufrió graves lesiones durante un ejercicio de entrenamiento antidisturbios. El incidente ocurrió en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López, una de las sedes de la Facultad de la Armada, parte de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Como resultado de la paliza recibida, Brisa Páez entró en coma inducido durante días, ya que los médicos no podían controlar las convulsiones que padecía tras recibir una patada voladora de uno de los instructores.

Este hecho dio lugar a un expediente judicial, que resultó en el procesamiento de varios de los involucrados. Los detalles constan en la causa FSM 11786/2025, caratulada “Escobar, Juan Gabriel y otros s/ lesiones graves (art. 90) y otros; víctima: PÁEZ, Brisa Antonella”, registrada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Según las actuaciones judiciales que se hicieron públicas, la documentación recabada incluye el “Plan de Instrucción Semanal de la semana del viernes 4 de abril de 2025”, que especifica el “Entrenamiento Antidisturbios en Jurisdicción Naval (A.I.N.)” entre las 12:00 y 13:00 horas. La causa judicial detalla que “el simulacro consistió en dividir las fuerzas: mientras los superiores actuaban como ‘manifestantes revoltosos’, los estudiantes debían repeler y poner orden como agentes de la fuerza”. Nada sorprendente ni fuera de lo esperable en un ministerio de Defensa donde el planeamiento estratégico militar (y por lo tanto la supervisión del adiestramiento) recae en un especialista en seguridad de eventos deportivos; y las instituciones de educación castrense que dan marco a estos entrenamientos están en manos de un experto en “mestizaje social en el Chaco argentino y el papel del indio blanco”.

Este es el contexto en el que se prepara la Defensa Nacional para hacer frente a las consecuencias sociales inevitables que traerá la política económica del experimento sobre seres vivos que encabezan los hermanos Milei. Resta saber si observar a los militares reprimir en las calles le producirá al Topo los mismos gemidos que la desburocratización del Coloso. Por lo pronto, conviene estar atentos a la evolución de lo que suceda tanto en las calles de Washington como de Buenos Aires.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y ex Director Nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa). Sergio Eissa es doctor en Ciencia Política (UNSAM) y ex Director Nacional de Formación (Ministerio de Defensa).

[1] El Código de los Estados Unidos (U. S. Code) es una compilación de todas las leyes federales de carácter general y permanente, dividida en 54 títulos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí