Empecemos por el final. Y el final —se sabe, o se nos induce a creer— es la muerte.

El jueves me llegó la noticia a través de las redes. A los 75 años había muerto el actor Rutger Hauer, una presencia icónica desde que participó en una de mis pelis favoritas —Blade Runner (1982), de Ridley Scott— y protagonizó una de las escenas más memorables del cine: aquella en que su personaje, el androide Roy Batty, siente llegar la muerte y se despide así, mientras se deja bañar por la lluvia:

He visto cosas que ustedes, los humanos, no podrían creer. Naves de ataque en llamas, saliendo del hombro de Orión. Rayos C brillando en la oscuridad, cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. ...Hora de morir.

En ese preciso instante, cuando el hombre que trató de matarlo durante toda la historia yace indefenso a sus pies, Batty pasa de ser un robot —sofisticado, pero robot de todos modos— a ganarse el calificativo de humano. La muerte lo aproxima al rasgo esencial de nuestra especie — que no es el raciocinio, porque ya existen máquinas que piensan mejor que nosotros pero siguen sin ser humanas. Lo que nos convierte en lo que somos y nos diferencia de máquinas y demás especies es la empatía: la capacidad de sentir con otros, de ponernos en su lugar y modificar nuestra conducta a partir de esa iluminación.

Me sorprendió la simetría entre el destino del actor y su personaje más legendario. La ficción del film tiene lugar en lo que por el '82 pasaba por futuro: Los Angeles, 2019. Y Hauer murió en este 2019 nuestro, que no podemos tener más presente. Pero no fue la única coincidencia que me produjo escalofíos.

Dos días antes —el martes 23— se cumplieron 100 años del nacimiento de Héctor Germán Oesterheld. Un siglo de la llegada a este mundo del más grande de los historietistas argentinos, el creador de Bull Rocket, Sargento Kirk, Ticonderoga, Mort Cinder —pero, ante todo, de El eternauta, esa saga que cuenta una invasión extraterrestre que cae sobre la Argentina, la heroica resistencia de un grupo de ciudadanos comunes y la angustiante búsqueda de una familia desaparecida en la inmensidad del tiempo. Esa es la única fecha en que podemos celebrarlo, dado que la dictadura cívico-eclesiástico-militar lo secuestró en 1977 y terminó matándolo en una fecha de la que no disponemos, como tampoco disponemos de sus restos.

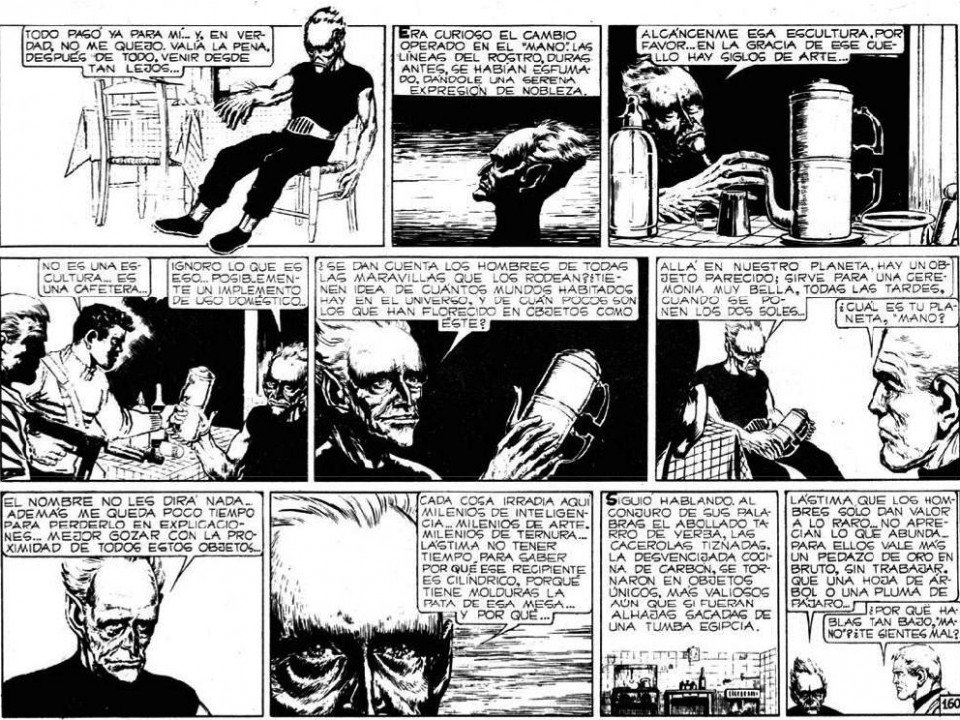

Hay dos tramos de El eternauta que, de modo escalofriante, prefiguran la muerte de Roy Batty. En el relato original (1957-1959), uno de los invasores estelares —Los Manos, se los llama— agoniza y en la presencia de la muerte confirma su empatía por la especie humana, que consideraba inferior pero ha descubierto capaz de producir cosas bellas. En cada objeto fabricado por los hombres vislumbra "milenios de inteligencia, milenios de arte, milenios de ternura".

La otra secuencia pertenece a la continuación de El eternauta, que Oesterheld escribió desde la clandestinidad y conocimos en 1976. Allí hay otro Mano que agoniza. Esta vez lo conmueve un simple jilguero, al que sostiene delicadamente hasta que la vida escapa de su propio cuerpo y el ave se echa a volar. En Blade Runner, Batty agarra a una de las palomas que revolotean la terraza mientras conversa con el derrotado Rick Deckard (Harrison Ford), el ex policía que trataba de matarlo. Cuando, mediante un corte, vemos que el ave levanta vuelo, comprendemos que Batty ha muerto.

Aun convencidos de que la vida bulle dentro nuestro, no nos cuesta nada intuir lo que se juega en un momento semejante. De haber vivido lo suficiente y en plenitud, y de llegar conscientes al final, ¿no miraríamos todos en derredor —como Batty, como los Manos— valorando más que nunca ese don efímero al que tantas veces dimos por sentado? Por eso impresiona tanto una cuarta escena, que sería la única que no formó parte de una ficción sino de la vida real. Según el testimonio del también secuestrado Eduardo Arias, en la Nochebuena del '77 un desmejorado Oesterheld aprovechó el "regalo" de sus guardianes —cinco minutos sin capucha y un cigarrillo— para estrechar las manos del resto de los prisioneros. "Por ser el más viejo de todos", declaró Arias, "quería saludar uno por uno a todos los presos". ¿No se les superponen también a ustedes Batty, los Manos y el Viejo, en esa meditada ceremonia de despedida?

Yo, que creí estar muerta

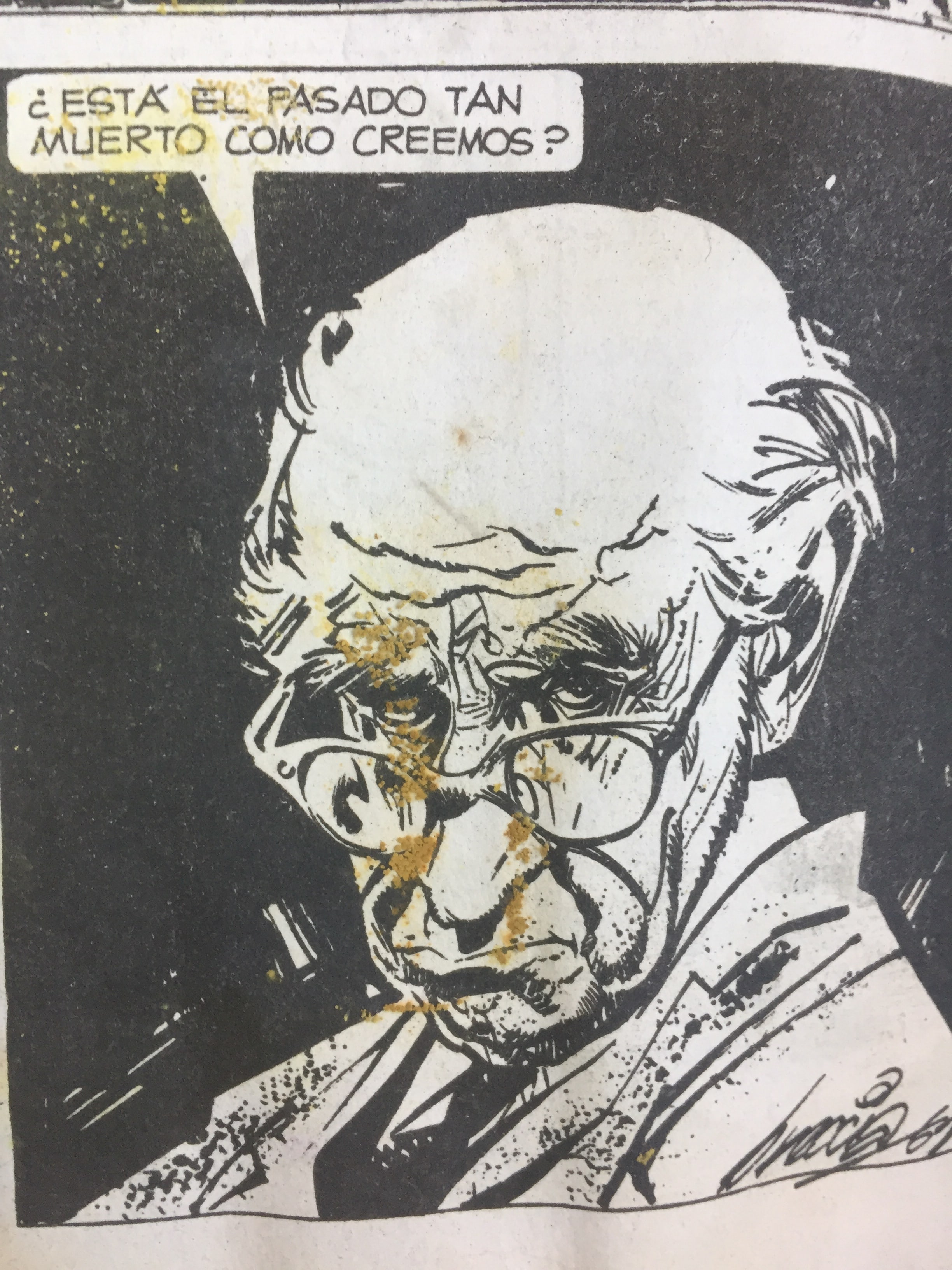

La vida transcurre en el tiempo y ambas sustancias son efímeras; podemos contenerlas durante cierto lapso, pero —indefectiblemente— terminan escurriéndose entre los dedos. El soliloquio de Batty objetiva esa fugacidad, la trae al primer plano. Tempus fugit, parece decir mientras se extingue su mecha. Pero, si bien estamos todos en condiciones de comprender la noción de finitud, no es la única forma de considerar el fenómeno de la vida. Eso es lo que pensé, al menos, cuando llegué al final de uno de los primeros episodios de Mort Cinder y en el cuadrito final el anticuario Ezra Winston me miró a los ojos y preguntó: ¿Está el pasado tan muerto como creemos?

Hay una dimensión puramente orgánica del fenómeno a la que me gusta aferrarme. Estamos hechos de átomos, que vuelven a integrarse al mundo material a medida que nuestro cuerpo se descompone o entra en combustión; con el tiempo, esos átomos se entremezclarán con cuerpos nuevos. Esto no ocurre de un día para otro, claro. Cuando escribí la novela Aquarium me tomé el trabajo de investigarlo y entendí que todavía es temprano para cruzarme con alguien que esté hecho de algún átomo que perteneció a Elvis.

Pero nuestra perpetuación atómica no amortigua el hachazo de la muerte. Cuando la persona querida se va, crea en el mismo acto un vacío brutal. Y en ciertos casos —cuando se trata, por ejemplo, de una muerte temprana o injusta— su proceder se vuelve escandaloso. Por eso creo que, si tuviese que elegir una sola historia que sintetizase el grado de criminalidad en que incurrió la dictadura, me quedaría con lxs Oesterheld. Porque el secuestro y ejecución del Viejo fue un crimen contra la humanidad toda, en tanto nos privó del arte de uno de nuestros más grandes narradores. Pero los verdugos y sus habilitadores no se contentaron con él. También mataron a sus cuatro hijas: Estela (25), Diana (24), Beatriz (19) y Marina (18), dos de las cuales estaban embarazadas. No sé ustedes, pero yo no conozco otro zarpazo más cruel que los poderosos hayan descargado sobre una sola familia durante ese tiempo repugnante.

Los que quieran saber más, deberían leer el libro Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami (Sudamericana, 2016). Ese retrato del flaco narigón, culto y generoso y de las cuatro hijas indómitas a quienes crió junto a Elsa Oesterheld es inmejorable. Allí Elsa recuerda que en Beccar les decían "la familia Conejín" y que todo el mundo se sorprendía al ver al Viejo compartiendo el día entero con las niñas, plantando flores, jugando... "¿En dónde había un padre en esa época que estuviera todo el tiempo con los chicos? Sólo un loco, un escritor como él. Cambiaba pañales, hacía mamaderas... Era un padrazo", les contó Elsa a las autoras. La empatía que tengo y desarrollé durante décadas no alcanza para entender la clase de dolor que debe sentir una persona a la que le arrebataron su familia entera —hijas y marido— para asesinarla clandestinamente. (Salvo Beatriz, cuyo cuerpo muerto entregaron, tanto Héctor como Estela, Diana y Marina siguen desaparecidos.) Pero sí me da el cuero para entender la bronca que durante tanto tiempo alejó a Elsa del recuerdo del Viejo, a quien responsabilizaba por el destino de las chicas. Era lógico que las considerase creaciones suyas, las Oesterheld eran personajes prototípicos del Viejo: desprendidas y fraternas, devotas del heroísmo colectivo, carismáticas y llenas de vida. Lo que hay que considerar, también, es que en buena medida el Viejo devino creación de sus propias hijas, cuyas aventuras no quiso —no podía— perderse.

En un tramo del libro las autoras reproducen un diálogo del Viejo con dos amigos llamados Clara y Carlos, que le preguntan:

—¿Y cómo te animaste a dar el salto?

A lo que el Viejo responde:

—Por mis hijas.

Oesterheld hace fácil el argumento en favor de cierta sobrevida, porque su obra sigue circulando. No sólo lo (re)leemos: sus historias se imbrican con nuestro presente, lo resignifican y se resignifican en el mismo proceso. (La imagen icónica de Juan Salvo vestido como El Eternauta, o su reformulación con la cara de Néstor Kirchner, nos interpela hoy desde algún rincón de todas nuestras ciudades.) Ahí está también su personaje Ernie Pike, el cronista de guerra inspirado en el histórico Ernie Pyle al que Hugo Pratt le puso la cara del Viejo. (Lindo tema para reflexionar en otro momento: la tensión entre el personaje que quizás Oesterheld quiso ser —El Eternauta, buscando a sus seres queridos por el espaciotiempo— y aquel al que terminó pareciéndose más: el cronista de una violencia absurda, que nunca cesa de maravillarse ante las crueldades y la belleza de las que somos capaces. Las autoras del libro lo definen bien: Ernie Pike era "la primera historieta de guerra en la que el enemigo no era el otro sino la misma guerra".)

Pero claro, el Viejo contó con más tiempo, pudo crear obra. Lo que hicieron con sus hijas no tiene perdón. Esas cuatro mujeres deberían estar vivas, habrían tenido más hijos, llegado a ser abuelas. (Elsa recuperó dos nietos, pero murió antes de encontrar a los otros dos que deberían haber nacido en cautiverio y forman parte de la lista que las Abuelas siguen buscando — dos Oesterheld que no saben que son Oesterheld.) Por eso contemplar las fotos de su infancia y juventud quita el aliento, es como ver de frente un tajo que destripa el espaciotiempo. Al mismo tiempo, no hay imágenes más elocuentes a la hora de explicar qué fue la dictadura: se trató del proyecto político que quiso borrar de la existencia toda esa belleza, para cuya creación habían confluido "milenios de inteligencia, milenios de arte, milenios de ternura".

Pero —insisto— hay otra manera de considerar la brevedad de nuestras vidas, que no apaga el dolor pero contempla el fenómeno bajo otra luz. Me gusta pensar que la existencia es una suerte de tapiz, en el que todas nuestras vidas están imbricadas. Por las limitaciones de nuestra percepción, estamos condenados a ver el tapiz por delante: sus figuras definidas, sus trazos, sus colores. Pero el tapiz también tiene un reverso, donde los hilos se entreveran y los nudos crean nuevas configuraciones. Viendo el tapiz de frente, podemos lamentar que un punto haya saltado o que un hilo haya perdido el color; pero si vemos ese mismo punto por detrás, se vuelve fácil comprender que el hilo en cuestión venía de lejos, estaba en camino desde hacía rato; y que sigue su camino a pesar del tajo, todavía abrazado a los hilos de la trama.

Que alguien querido ya no esté es una pena intransferible, pero los ecos de lo que hicieron en vida siguen creando trama en su ausencia. Los actos de generosidad de las Oesterheld, aun a pesar de lo terriblemente breve de sus vidas, formaban parte de un movimiento que había empezado antes que ellas y con el que colaboraron, magnificando sus ondas — una suerte de Efecto Mariposa en favor de la inteligencia, la belleza y la ternura. Cuando nos sentimos solos y nos cuestionamos el sentido de lo que hacemos o de aquello a que aspiramos, hay que hacer el esfuerzo de visualizar el tapiz por detrás y comprender que no somos un hilo aislado, una puntada caprichosa: somos parte de una trama que además de darnos sentido, nos sostiene.

Si Elsa Sánchez, la madre de las Oesterheld, pudo entenderlo, ¿cómo no vamos a entenderlo nosotros? Uno de los momentos más inolvidables de mi vida tuvo lugar en Frankfurt, a comienzos de octubre de 2010. En el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro, que aquel año se le dedicó a la Argentina, la por entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le cedió el micrófono a una viejita arrugada como pasa. Y Elsa, que se veía chiquita y consumida pero a la vez refulgía, sonrió y dijo: "Yo, que creí estar muerta, vuelvo a tener esperanzas".

Nosotros también, Elsa. Nosotros también.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí