Vi la película Weapons —de título inquietante en Argentina: La hora de la desaparición— a su estreno en los cines, a comienzos de agosto, con el mayor de mis hijos varones. Hace una semana, cuando HBO Max la subió a su plataforma, me rendí al pedido del menor, que en la ocasión original no se había animado, y nos tumbamos en el living para compartirla. Esta vez me gustó todavía más. Me pregunté por qué. Se me ocurrió que algo en mi circunstancia se había modificado, y yo con ella.

Dirigida por Zach Cregger, Weapons es una peli de misterio y horror. En un pueblito de Pensilvania, diecisiete criaturas de entre 8 y 9 años abandonan sus casas un mismo día de semana, a exactamente la misma hora —las 2:17 de la madrugada—, para no volver a ser vistas. Para mayor desconcierto, se trata de 17 de los 18 alumnos de un mismo curso escolar, lo cual pone en el foco de atención del pueblo al único pibito que no desapareció, Alex (Cary Christopher), y a la maestra Justine (Julia Garner). Describir esta situación no es spoiler, figura con todas las letras en el afiche de la película. Donde, además, la imagen promocional muestra a cinco pibitos que se alejan a la carrera en la noche, haciendo la misma pose: con los brazos abiertos en forma de ve corta invertida. Uno lee la premisa del relato, contempla a los pibes que se pretenden avioncitos y se pregunta: ¿por qué le pusieron Weapons, que significa "armas"?

Como se trata de una producción de Estados Unidos, es lógico pensar: niños, escuela, armas, y asociar el film a los frecuentes tiroteos que tienen lugar en establecimientos educativos de ese país. Pero el director y guionista Cregger no es tan lineal. Su intención es perturbar, sí, pero en otra dirección. Por lo pronto, la forma en que mezcla horror y humor —resabio de su pasado como comediante, imagino— resulta estimulante. La clave del relato aparece enseguida, cuando alguien pinta una palabra evocativa en el flanco del vehículo de la maestra: WITCH, que significa "bruja". (Como se trata de una película nueva, estoy perseverando en el esfuerzo por no spoilear. Todo lo que cuento ocurre en los primeros trece minutos de un film de dos horas.)

Esto no significa que Weapons sea una película de brujas, pero lo pone a resonar en la clave correcta: la de una sociedad angustiada por un drama, que ante la falta de respuestas racionales empieza a inventar chivos expiatorios. Porque la policía local no ha encontrado una sola pista, y un mes más tarde sigue pidiendo paciencia. En ese contexto, es casi inevitable que alguno de esos padres, enloquecido de dolor —imagínense en su lugar—, necesite fabricar un sospechoso, aunque no cuente con evidencia alguna. Como el pequeño Alex, único de la clase que sigue allí, no puede ser responsable, no queda otra que alzar el índice acusador contra la única adulta de ese curso: la maestra Justine.

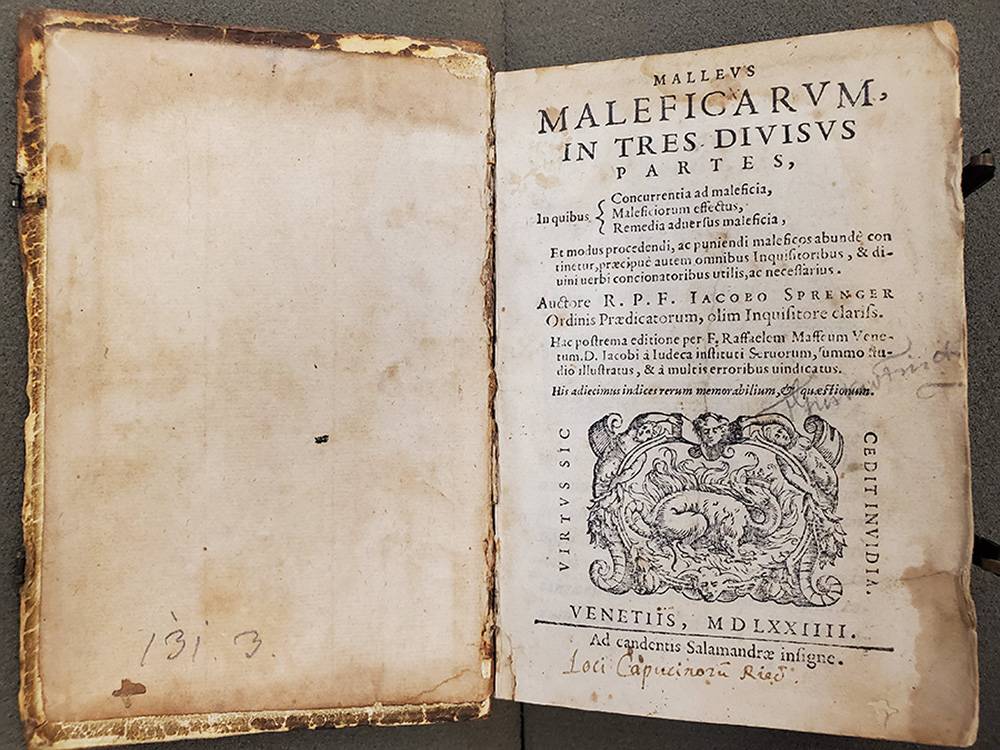

La figura de la bruja es tan antigua como la cultura. Las mujeres que usaban magia para hacer el mal ya eran execradas en la Mesopotamia antigua. También las encontramos en los textos de la Roma clásica: en Ovidio, en Apuleyo, en Horacio. Se advertía de su peligrosidad en el Canon Episcopi del siglo IX, y en el Malleus Malleficarum (El martillo de las brujas), manual publicado en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Decenas de miles de mujeres fueron perseguidas y ejecutadas por la Iglesia, a partir de la convicción de que eran socias de Satán. Práctica que derivó del miedo atávico de la especie, y en especial del género masculino, ante las féminas a las que no entendían ni podían dominar. (El culto llamado Wicca sostiene hoy que las brujas de antaño no sólo eran benevolentes, sino además feministas tempranas.)

Las autoridades religiosas se encarnizaban con esas mujeres, en connivencia con el poder secular, porque contaban con la ignorancia del pueblo. Explotar las fobias y supersticiones del populacho ha sido uno de los hobbies favoritos de los hombres fuertes de todos los tiempos. Capitalizar la credulidad general, la tendencia de la masa inculta a endilgar todo lo malo a una única persona — y si era mujer, mejor.

A esa forma de (mal)interpretar la realidad le llamamos hoy pensamiento mágico. La forja de una respuesta simplista, que los poderosos venden como solución para encarar problemas complejos. Por supuesto, la consecuencia de usar la herramienta equivocada suele ser desastrosa a largo plazo —tratá de arreglar un reloj suizo con una excavadora John Deere—, pero en el corto plazo, garpa. Porque ofrece una catarsis, la vieja y engañosa idea de que, muerto el perro, se acabó la rabia. Quemaban a una bruja y obtenían un desahogo. Se convencían de que el peligro había sido aventado y de que prevalecía la justicia, aunque el sufrimiento en sus infinitas formas —dolor, desamor, sometimiento, miedo— siguiese siendo parte de la argamasa del mundo en común.

Ya no existe mucha gente que crea en brujas, porque el arquetipo —la vieja desagradable o la belleza ultraterrena que practican artes oscuras— cayó en desuso. Pero gente gansa y atormentada hay de sobra. Y el poder de persuasión de los machos que manejan el mundo se multiplicó, gracias a la tecnología que invade cada espacio de nuestras vidas.

Se podría decir que el ser humano moderno recibió la mejor educación formal que haya existido nunca. Sin embargo, habría que conciliar ese aserto con otra presunción, que puede sonar contradictoria. El hombre actual debe ser de los más crédulos que hayan pisado este planeta, porque su relación con la realidad es tenue. En otros tiempos, sólo se sobrevivía si operabas decididamente sobre lo real, sobre la materia: sembrando y cosechando, cazando, construyendo, batallando. Para todo aquello que estaba fuera del alcance de tus manos existía la creencia religiosa, que explicaba por qué el mundo era de ese modo y cómo debías comportarte si aspirabas a una existencia ulterior, menos extenuante y cruel que esta. Una fantasía que ayudaba a digerir el miedo a la muerte, mientras conminaba a seguir trabajando para enriquecer a los señores terrenales.

Hoy el ser humano no cree como antes en Dios, pero sí en lo que se le dice, a través de Internet, que debe creer. Casi todo lo que piensa y sueña y está convencido de saber deriva de esa fuente. No sale al mundo a transformarlo materialmente: se queda en casa o en un cubículo, aporreando un tecladito y creyendo que la data que tira la pantalla se corresponde con la realidad. Y no siempre es así. Millones de personas dan por cierto lo que dice y muestra su celular, aunque no tengan prueba de su veracidad. ¿Y por qué funciona esta transacción? Porque la Iglesia Digital lo sabe todo y vos no tenés tiempo para averiguar nada por las tuyas. Necesitás de toda tu energía para ganar el pan. Por eso entrás en el juego, aceptás el pacto: vos te concentrás en hacer plata y la Iglesia Digital te sopla lo que conviene saber.

En este sentido, la relación del ser humano actual con los contenidos de Internet también está basada en la fe. No le pedimos evidencia, como lo hizo Tomás el Incrédulo, que quería ver las heridas del Jesús resucitado para permitirse creer. Le creemos por definición, como antes se creía en lo que decían el cura y la Biblia: por puro principio de autoridad.

Ese pianito que toqueteamos a diario, desde que nos despertamos hasta que caemos dormidos —un teclado portátil, lleno de letras, números y signos— nos inspira una sensación de empoderamiento: la idea de que todo está al alcance de nuestros dedos. Es lo más parecido a una varita mágica de que disponemos. Y el high de poder que proporciona es tan grande, tan intoxicante, que habilita a menospreciar toda la sabiduría que la especie construyó durante milenios. ¿Cómo no cuestionar nuevamente la esfericidad de la Tierra, si mis sentidos no alcanzan a constatar que es redonda y las redes me dan luz verde para construir mi propia (pseudo) realidad? ¿Qué sentido tendría estudiar, aprender, saber y actuar en consecuencia, cuando puedo conseguir todo lo que quiero apretando la tecla enter?

El mundo dispone hoy de una Iglesia Digital que alimenta su mente —ya que no su espíritu— durante las 24 horas. (El hecho de que la mayor parte de su menú consista en chatarra es considerado un dato menor.) Y el poder de esta Iglesia Digital es infinitamente más grande que el de la Iglesia católica en su momento de mayor esplendor político.

Hoy Dios, como ya viene diciendo el Indio desde el '98, es digital.

No pienses más

El temor a las brujas no dependía del poder mágico de esas mujeres, que nunca existió. Dependía de la ignorancia del pueblo, y de lo sugestionables que eran las sociedades donde cundía esa ignorancia. (Porque, aunque hoy muchos pretendan lo contrario, ignorar es ser vulnerable.) No hacía falta que las brujas demostrasen sus habilidades. Bastaba con que alguien las señalase como tales, porque el vulgo ya creía en la existencia de seres así.

La película Weapons parte de la tesis de que la sociedad contemporánea es capaz de creer en casi cualquier cosa; tan cándida como la del Medioevo, que le temía a mandrágoras y dragones. Así dicho suena fuerte, porque nos tenemos por más informados y cultos que nuestros antepasados. Pero los signos que relativizan esa superioridad son cada vez más concluyentes.

El sistema educativo que se aplica en Occidente desde hace siglos —porque, más allá de las modificaciones para adaptarlo a nuevas épocas, el fondo de la cosa es más o menos el mismo— está siendo víctima de una doble crisis fenomenal. Por una parte, interna. La institución escuela ya no responde como antes: hoy es un vertedero de pibes, a quienes los docentes interpelan en un idioma que la juventud ya no entiende, hablándoles de un mundo que ya no existe. Hoy se sospecha de los maestros, y en ese sentido la Justine de la película Weapons es un blanco mandado a hacer: tiene ascendiente sobre los pibes porque, a diferencia de sus padres, pasa horas con ellos. ¡Dios sabrá con qué cosas les llenó la cabeza!

Por la otra parte, la Iglesia Digital hace campaña incesante y abrumadora contra la educación. ¿Para qué querrías memorizar cosas, si el Dios electrónico —cada vez más parecido a la Inteligencia Artificial— puede decirte todo lo que necesitás saber, con sólo preguntar? (Sonará a que estoy exagerando, pero no. En el fondo, el planteo que en general disimulan es este: ¿para qué hacer que los pibes pierdan el tiempo en la escuela, cuando ya podrían estar trabajando? ¿O ustedes se creen que esto se le ocurrió a Benegas Lynch junior porque es una mente brillante?)

En términos históricos, el poder de Internet opera en una dirección retrógrada. Sugiere que el conocimiento que cada persona obtiene en el tiempo, apelando a la disciplina, a través del estudio, la experimentación y la reflexión, es al pedo. (Por no decir herético, directamente.) Otra vez como en la Edad Media, la Iglesia Digital te dice: "¿Para qué estudiar, cuando toda la verdad que necesitás saber —todo lo que te hace falta para ganar guita— figura en nuestros libros sapienciales?" Ni siquiera tenés que escribir, ya. Grabá tu pregunta en audio y... ¡presto!

Es tan amorosa con sus creyentes, la Iglesia Digital, que customiza a Dios a la medida de cada uno. Antes eran los devotos los que debían atenerse a las demandas de Dios, moldearse a su imagen y semejanza, pelarse el orto para merecer su bendición. Ahora Dios se corta a medida de cada consumidor, le dice lo que quiere leer y oír. Puede acomodarse ideológicamente, fingirse de izquierda o de derecha, siempre y cuando aceptes relacionarte con Él de manera individual, excluyente. Nada de buscar conexiones por fuera de ese lazo, de sumarte a una congregación, de compartir —y contrastar— tu experiencia con otros. Un contrato entre privados: algo entre el Dios digital y vos, en lo que nadie más debe meter las narices.

La Iglesia Digital te oye, te entiende, te aplaude, te endulza el oído, te tira letra. Y una vez que te acostumbraste a ella, se te acaba la tolerancia con las instituciones que intermedian entre los ciudadanos y el poder. ¿Para qué necesitarías representantes en la ciudad, en el Congreso, en el gobierno, si el Dios Digital está entre tus contactos y responde cuando lo llamás? ¿Para qué confiar en docentes, científicos, políticos, médicos, abogados, intelectuales, artistas, cuando ya contás con la confianza del Uno? ¿Por qué reconocer otra autoridad, cuando gozás del favor de la más alta?

El tema es que el entusiasmo que deriva de contar con el apoyo de alguien tan poderoso disimula el hecho de que, además de ser tu Dios Digital, esa inteligencia artificial es tu jefe, tu explotador, tu amo — o al menos representa a los seres de carne y hueso que son tus verdaderos jefes, explotadores y amos. Y estos sí que no son tus amigos. No te conocen ni les importás, para eso está la Iglesia Digital: para fingir familiaridad con vos, en su nombre. Todo lo que quieren es que hagas lo que pretenden, sin crear problemas. Y eso es lo que hace la mayor parte de la gente: entregarle el grueso de lo que producen con su laburo y, como si eso fuese poco, también sus mentes, que se limitan a hablar de los temas que les sugieren, opinando tal como se espera de ellos.

En 1979 —plena dictadura—, Charly García grabó La grasa de las capitales, donde invitaba al oyente a hacer algo que por entonces se tenía por superador de la mediocridad general: No transes más. Es decir: no sigas capitulando ante el poder, ante el sentido común de la sociedad. No te resignes. El mandato de hoy es prácticamente el opuesto: No pienses más. ¿Para qué pensar, dice la Iglesia Digital, si nosotros lo hacemos por vos?

La sociedad estupidogénica

Lo que plantea Zach Cregger a través de Weapons es que, además de despojarte del fruto de tu esfuerzo y que encima le agradezcas, la Iglesia Digital puede hacer con vos algo más: manipularte a piacere, para que además de pensar lo que quiere que pienses, hagas lo que quiere que hagas. Y es allí donde adquiere sentido el título del film. En inglés existe un verbo del que nuestro idioma carece: to weaponize. (De weapon, que como ya dije significa "arma".) To weaponize algo es convertirlo en un arma. Puede ser cualquier cosa: una birome, un plato, el cordón de un zapato. Pero la posibilidad de weaponizar —con perdón del neologismo— no se agota en los objetos. También se puede weaponizar gente. Que es lo que pasa en la película, pero ya venía ocurriendo desde antes en el mundo real.

Los chiflados que en Estados Unidos balean gente casi a diario han sido weaponizados. De una manera tan difusa como oscura, es cierto. Pero aunque su violencia sea random —incontrolable, impredecible—, también es consecuencia de lo que ocurre cuando seres marginales, a quienes se desprecia o ignora, comprenden que la forma más fácil y rápida de hacerse notar es comprar un arma —a las que accede cualquier gil, en montones de negocios— y empezar a bajar ciudadanos. Ni siquiera necesitan una excusa ideológica a lo Unabomber, a esta altura. Masacrar inocentes es un mensaje en sí mismo, una tarjeta de presentación: Mírenme. Existo. Estoy acá.

Weaponizar gente es lo que hizo Trump el 6 de enero de 2021, cuando perdió las elecciones y llamó a sus seguidores a desconocer el resultado. Alguien podrá pensar: ¿pero eso no fue una protesta legítima, militantes que se expresaban libremente? No, porque el objetivo era tomar el Capitolio, o sea el Congreso, cosa que hicieron de forma violenta. Trump usó a sus seguidores como a un ejército informal, intentó un golpe de Estado desde el Estado — porque, por entonces, todavía era Presidente. Quiso sostenerse en el poder de manera ilegal, cuando le correspondía regresar al llano. Fracasó entonces, pero cuatro años más tarde volvió a la Casa Blanca, después de ganar las elecciones. Lo cual sugiere que, aunque no weaponizó a muchos fieles como soldados, weaponizó la cantidad necesaria de votantes... ¡a pesar de la barbaridad que había hecho!

Por supuesto, no cualquiera se prestaría a algo semejante. Tenés que encontrar personas maleables, dispuestas a pasar al acto no en nombre de la razón, sino de la fe. (Y cuando digo fe, no me refiero tan sólo a la religiosa sino también a la cultural, el Caballo de Troya de la ideología y la política.) El gran problema es que esa gente antes era la excepción y vivía en los márgenes de la sociedad, mientras que hoy, aunque no sea mayoría —no todavía, pero es cuestión de tiempo—, ya es un montón: prácticamente el mainstream, la corriente principal de nuestro pueblo. Y una vez que muramos aquellos que conocimos el mundo pre-digital, ni les cuento.

A mediados de octubre, Sophie McBain publicó en The Guardian un artículo llamado: "¿Estamos viviendo en una era dorada de la estupidez?" Allí describe un experimento realizado por la investigadora Nataliya Kosmyna, del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge. Kosmyna usó electroencefalogramas para monitorear la actividad cerebral de sus sujetos, mientras escribían ensayos. Cuanto más recurría esa gente a ayudas externas —ChatGPT, por ejemplo—, menor era el nivel de actividad mental en las centros asociadas con la atención, los procesos cognitivos y la creatividad. "En otras palabras —dice McBain—, más allá de lo que la gente que usaba ChatGPT creyese que estaba ocurriendo en sus cabezas, los escaneos probaban que ahí adentro no estaba ocurriendo gran cosa". Cuando terminaron, Kosmyna les preguntó qué recordaban de lo que habían escrito. Casi nadie del grupo que usó ChatGPT pudo producir una cita.

"Nuestro cerebro ama los atajos, está en su naturaleza", dice McBain. "Pero también necesita fricción para aprender, necesita desafíos... Una vez que te acostumbraste a la ciberesfera hipereficiente, el mundo real, tan lleno de fricciones, se vuelve más difícil de tratar. ...Uno pide todo desde apps, usa la calculadora del celular para cuentas que podría hacer sin ella, chequea un dato que podría haber rescatado de su memoria, busca su destino en Google para viajar de A hasta B en piloto automático... Spotify provée de listas con música genérica para oyentes que en realidad no están oyendo". McBain menciona además a Linda Stone, quien acuñó el término "atención contínua parcial" (continuous partial attention) para describir el estado involuntario y estresante en que nos encontramos cuando hacemos malabares entre actividades demandantes, como responder mails durante una llamada de Zoom. Y por eso se pregunta: "¿Es esta la alborada de lo que la escritora y experta en educación Daisy Christodoulou llama 'una sociedad estupidogénica', donde es fácil volverse estúpido porque las máquinas pueden pensar por vos?"

Según Kosmyna, en el mundo actual sólo existen dos industrias que denominan a sus clientes como users, o sea los que usan: los diseñadores de software y los dealers de droga. "En el mundo online, que está siempre en expansión y evita las fricciones —dice McBain—, vos sos ante todo un user: alguien pasivo, dependiente". Lo que está a disposición en el celular no ha sido puesto allí para iluminar y elevar tu vida. La excusa es hacértela más fácil, sí. Pero, como dice McBain, "casi todo lo que encontrás online ha sido diseñado para capturar y monetizar tu atención".

En el estado de indigencia mental que induce el consumo digital constante, las mayorías pierden juicio crítico y se vuelven capaces de creer cualquier cosa. Como, por ejemplo, que un personaje absolutamente desprovisto de todo mérito o cualificación positiva (como Donald Trump, como Milei) esté en condiciones de conducir los destinos de una nación. Lo que ocurre es que los votantes jóvenes no están a la busca de una persona responsable, con madera de estadista. Votan como si las elecciones existiesen para elegir al personaje digno de ganar el reality show nacional. No buscan al más capacitado: votan a aquel que —como el contenido que devoran constantemente— está en condiciones de capturar y monetizar su atención.

Esa es la circunstancia que, a partir del comicio del 26/10, resignificó mi visión de Weapons, esa película sobre inocentes que sacrifican su energía para beneficiar a un poder antiguo. Está claro que en la Argentina existe mucho votante adulto con la lógica del Coyote de los dibujitos: con la ilusión de zamparse al Correcaminos, compran la tecnología Acme que termina despedazándolos. (Cualquiera que haya sobrevivido al menemismo entiende de qué hablo.) Pero además están los votantes jóvenes, que ni siquiera intentan elegir un legislador o un Presidente: ellos se consideran participantes de un concurso, donde apuestan al personaje más simpático u ocurrente. Y esta no es una actitud que vaya a modificarse necesariamente, cuando esos votantes crezcan. Se han sumado a la vida pública creyendo que una elección es un juego, y puede que sigan así, convencidos de que no se trata de consagrar a una persona capaz, abnegada y generosa que los saque adelante, sino a un showman que los mantenga entretenidos. A esta altura de mi vida no voy a tomar las encuestas televisivas como un muestrario sociológico, pero el hecho de que existan aunque más no sea media docena de pibes que declaren que votaron a Milei porque "les pintó" y que, aunque ellos no trabajen, la gente debería trabajar más horas —y en estos días vi más de media docena—, ya me parece too much.

Lamento decir que este fenómeno llegó para quedarse, a no ser que alguien detone un pulso electromagnético y nos retrotraiga al siglo XVIII. Y por eso mismo, hay que hacerse cargo y pensar, para imaginar las acciones que la hora requiere. Así como Perón entendió las necesidades de la nueva masa trabajadora a mediados del siglo XX y les dio respuesta política, alguien debería interpretar a la feligresía digital y, sin menospreciarla, revelarle que está siendo explotada y cómo. Eso es lo que debería hacer una fuerza política que se pretende popular, ¿o no? Representar a las mayorías. Ayudar a que no abusen de ellas, a que mejoren su calidad de vida.

Muchos dirán no, gracias de todos modos, porque se consideran emprendedores que pactan sus condiciones directamente con el amo, sin mediaciones políticas ni sindicales. (Con la malicia propia de su estilo, Zach Cregger sugiere en Weapons que el embrujo moderno se cobra su precio, y que aunque te sobrepongas a él quedarás medio tololo.) Pero otros agradecerán que, sin condescendencia, se les haga entender de qué manera los están cagando. Y con esos ya tenés margen para un cisma como Dios manda. Me refiero a uno o más desgajamientos de la Iglesia Digital, que cuestionen la autoridad de sus titiriteros y propongan usar la tecnología para un fin distinto de la explotación cuasi esclavista.

En esta circunstancia histórica hay una nueva épica que espera ser escrita.

Se trata de entender que el Mago de Oz no es un gran hechicero, sino un chanta que maneja las palancas de la ilusión para usar la credulidad ajena en su beneficio. De entender que la culpa de todo no es de la bruja, lo cual supone sobreponerse a la cacería en que el poder se empeña. De entender que son millones los que necesitan recuperar su cerebro, su corazón y su coraje para convertirse en seres completos, para lo cual necesitarán —aunque aún no lo sepan— de la intercesión de una Dorothy.

En el siglo XXI, no puede haber política por fuera de la Iglesia Digital, porque ella es la Santa Madre que acoge a todos los humanos por igual, como users de la tecnología divina. ¿O acaso el Antiguo Testamento no fue una cosmogonía brutal —racista, machista, violenta y vengativa— hasta que apareció el Nuevo a reescribir su esencia desde adentro?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí