La nueva escalada de Donald Trump contra Venezuela –y desde el 19 de octubre también contra Colombia– puede entenderse como una señal de un cambio más profundo en la proyección de la estrategia de seguridad internacional de Estados Unidos.

El 14 de octubre, Trump admitió haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y el despliegue de más buques en el Caribe. Poco después, repitió su ataque anterior contra una lancha rápida venezolana y anunció que había atacado un buque colombiano en aguas caribeñas.

En ambos casos, el argumento oficial fue la necesidad de “interrumpir las rutas de tráfico”. Pero lo que está en marcha es un intento de reposicionar el poder estadounidense dentro de su entorno geopolítico y reafirmar el control sobre una región que, desde la Doctrina Monroe (1823), Estados Unidos ha considerado su patio trasero y, desde la Segunda Guerra Mundial , su retaguardia estratégica.

Este movimiento es formulado a partir de una percepción realista de la situación de conflicto mundial y de la constatación de que Estados Unidos ya no podía sostener, con alguna probabilidad de éxito, las múltiples beligerancias que se vislumbran en el horizonte histórico inmediato. La hegemonía global de que disfrutaba la potencia es cada vez más firmemente contestada por las potencias emergentes. Quizás influenciado por el Informe Final de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional, en el que se reconoce la impotencia para enfrentar lo que sería un “Eje del Mal” (China, Rusia, Irán y Corea del Norte), Trump decide retirar sus fuerzas distribuidas por el mundo en un repliegue estratégico, dejando algunos focos regionales de inestabilidad como distracción y fortaleciéndose militarmente con cambios radicales en tres frentes considerados obsoletos: el Complejo Militar-Industrial; la Diplomacia y las Fuerzas Armadas.

En esta estrategia, Trump decide reforzar primero su patio trasero latinoamericano, el círculo de seguridad más cercano a Estados Unidos. Con ese objetivo reduce momentáneamente los esfuerzos militares en el teatro de operaciones principal (Eurasia, Oriente Medio y el Pacífico) para reforzar el teatro de operaciones secundario (América Latina y el Atlántico Sur). Washington busca así consolidar su base material: recursos, cadenas de suministro, rutas energéticas y presencia militar regional.

En Oriente Medio, Washington abandonó las ocupaciones prolongadas tras el fin de la guerra de Afganistán y redujo su presencia militar en Irak y Siria. En Europa, la erosión del apoyo a Ucrania reveló los límites de su capacidad para mantener una beligerancia de fricción, a largo plazo, con Rusia. En Asia, la confrontación con China se trasladó del ámbito militar al tecnológico-comercial. En todos estos casos, los costos de la permanencia en el Teatro Principal superaron la eventual ganancia estratégica.

Las amenazas contra Venezuela y Colombia cumplen una función tanto simbólica como instrumental. Sirven como demostración de fuerza y una señal política para todos los países del continente, ocupando una posición central en el escenario continental.

Al mismo tiempo, marca la reanudación de una doctrina de contención frente al creciente acercamiento entre los países de la región y Rusia, y en especial con la República Popular China, evocando la preocupación estratégica similar que tenían con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. América Latina se concibe nuevamente como un espacio estratégico que debe permanecer bajo vigilancia directa e indirecta (con el apoyo de las fuerzas armadas latinoamericanas para este propósito).

Motivación estratégica

La retórica antidrogas es, por lo tanto, una fachada. El fentanilo, la sustancia que más preocupa a Estados Unidos debido a su creciente letalidad, proviene de México, no de Caracas ni de los cárteles colombianos.

En el caso de Venezuela, no hay evidencia de la existencia de un cártel de la droga liderado por el Presidente Maduro, como alega Trump. E incluso si así fuera, se trataría de un asunto judicial que de ninguna manera justificaría una operación militar en el Caribe, y mucho menos en territorio venezolano. Consideramos que se trata exclusivamente de una cuestión de prevención estratégica: disuadir la expansión de alianzas alternativas en Latinoamérica que debiliten el flanco sur y recuperar el control sobre recursos críticos como el petróleo y las tierras raras.

Esta lógica ya se manifiesta en otros frentes. Washington impuso aranceles del 50% a los productos brasileños. En septiembre, descalificó a Colombia como socio en la lucha contra las drogas e intensificó las sanciones contra Caracas, lo que también provocó ataques a un barco colombiano.

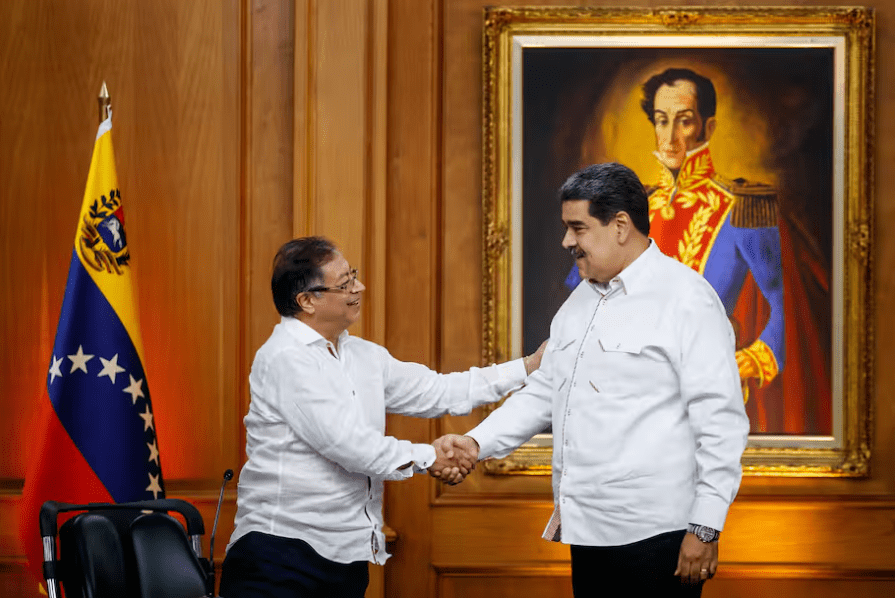

Ninguna de estas medidas tuvo el efecto esperado. Al contrario, generaron reacciones adversas: Venezuela firmó acuerdos militares y energéticos con Rusia; Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, anunció una revisión de su cooperación militar; Brasil continuó el juicio a los implicados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, desafiando las exigencias de Trump.

Estos movimientos ejemplifican la dificultad que enfrenta Estados Unidos para mantener el control político exclusivo sobre el continente, como lo hizo entre las décadas de 1950 y 1980. Durante ese período, Estados Unidos invadió países, impuso gobiernos alineados, apoyó golpes militares y orientó las políticas de defensa de la región. Hoy, esta hegemonía es precaria. La diplomacia de las cañoneras ha perdido su eficacia y legitimidad.

El surgimiento de nuevos centros de poder disuelve la influencia gravitacional de Estados Unidos. Las nuevas cadenas de producción, el acceso a la tecnología y la diversificación de los flujos comerciales han otorgado a los países latinoamericanos mayor libertad de acción y nuevos espacios de toma de decisiones, como los BRICS.

Quien controla los medios, controla las decisiones

La soberanía, en política exterior, es la facultad de un país para mantener sus propias decisiones ante la presión internacional. Es la capacidad de decir “no” cuando los intereses externos entran en conflicto con los nacionales. La lógica de la política exterior se expresa mediante dos gramáticas: la diplomacia y la fuerza. El objetivo central de la Defensa es fortalecer la gramática diplomática para proteger la posibilidad de una toma de decisiones autónoma.

En teoría, la política exterior debería articular armoniosamente la gramática diplomática con la militar. Sin embargo, la autonomía de las fuerzas armadas respecto del poder civil en la región impide esta armonía y compromete el pleno ejercicio de una política exterior autónoma. El origen de esta desconexión reside en una vulnerabilidad estratégica: la mayoría de las fuerzas armadas de la región se crearon imitando las metrópolis coloniales: el personal militar latinoamericano se entrena, equipa y orienta según estándares externos. Esta dependencia es la puerta de entrada para la influencia foránea en el pensamiento militar.

En el ámbito nacional, las fuerzas armadas dejan de ser un instrumento no deliberativo del Estado y comienzan a actuar como un poder autónomo, con capacidad para tomar sus propias decisiones, un legado histórico de América Latina, donde los militares se consideran “guardianes de la nación” en lugar de servidores del poder civil legítimamente deliberativo. Sin un control político efectivo, la gramática militar se desvincula de la lógica de la política exterior y el país pierde coherencia estratégica.

Externamente, la autonomía militar interna suele ir acompañada de una dependencia tecnológica y doctrinal de potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Si bien son “autónomas” respecto a su propio gobierno, permanecen subordinadas a otra lógica política de poder: la del país que les suministra armas (pagadas por los contribuyentes nacionales) y moldea sus doctrinas.

Sin un mando y una dirección política eficaces sobre las fuerzas armadas, la soberanía, tanto nacional como internacional, se convierte en una quimera. Operaciones recientes en el Caribe ponen de relieve esta desconexión: para el gobierno brasileño, estas acciones son inaceptables; para sectores de las fuerzas armadas, representan operaciones legítimas de “seguridad hemisférica”.

Reservas energéticas y minerales

La nueva ofensiva de Trump también reaviva el Atlántico Sur, una región donde convergen los intereses de Estados Unidos, Europa y China. El océano es una ruta comercial vital para Asia y alberga reservas estratégicas de energía y minerales. En este contexto, Estados Unidos está reforzando las operaciones de la Cuarta Flota, una fuerza naval con base en Florida y subordinada al Comando Sur.

Creada originalmente en 1943, disuelta tras la Segunda Guerra Mundial y reactivada en 2008, esta flota es responsable del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y el Atlántico adyacente. Su función es mantener una presencia militar continua, coordinar ejercicios conjuntos y asegurar el control de las principales rutas marítimas del hemisferio. Los buques no operan dentro de Venezuela, sino en aguas internacionales cercanas, donde las maniobras antidrogas sirven como herramienta de presión política.

En este espacio, Francia (miembro de la OTAN con armamento nuclear) mantiene tropas permanentes en la Guayana Francesa, lo que garantiza su presencia efectiva en el Atlántico Sur. El Reino Unido, otro miembro de la OTAN con armamento nuclear, mantiene bases y guarniciones en el “collar de islas” que cierra el océano por el sur, formando un arco de vigilancia británico sobre las rutas entre los océanos Atlántico e Índico. En conjunto, estas presencias forman un cinturón estratégico que limita el avance de nuevos actores en el hemisferio. Las operaciones navales promovidas por Trump en torno a Venezuela se inscriben en esta lógica de contención y reafirmación de su dominio sobre el Atlántico Sur.

La situación internacional es la de una crisis de hegemonía global. Toda crisis representa también una oportunidad. En este caso, se abre una brecha que permitiría a los países abogar por un no alineamiento pragmático defendido por una neutralidad activa y no confrontativa, marcada por la equidistancia polar en defensa de los intereses nacionales. Pero la neutralidad activa solo es posible para países fuertes y decididos.

Ante esto, América Latina tiene dos opciones: aceptar la tutela o construir su propia arquitectura de cooperación en defensa. La segunda opción requiere coordinación política y confianza mutua. Países como México, Colombia, Chile y Brasil podrían formar un eje de atracción gravitacional para otros y formular posiciones comunes. La multipolaridad solo tendrá sentido si va acompañada de un verdadero multilateralismo, con una voz activa del Sur. Lo que está en juego, mientras el Caribe vuelve a ser escenario de buques de guerra y operaciones encubiertas, es la legitimidad de quienes tienen el derecho de decidir el destino de los países del continente.

* El autor contó con la colaboración de Mónica Tarantino, del equipo de editores de The Conversations.

** El Dr. Héctor Luis Saint-Pierre es profesor titular de Seguridad Internacional del posgrado en Relaciones Internacionales San Tiago Dantas, de la Universidad Estadual Paulista; líder del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES).

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí