Corre 1939, y John Ronald Reuel Tolkien es un hombre con el alma dividida. Durante el día le pone el cuerpo a las obligaciones propias de un ciudadano inglés de 47 años. De profesión filólogo —estudioso de las culturas a través de la lengua, o si prefieren, amante de los lenguajes como herramienta para desarmar y re-ensamblar la experiencia humana —, Tolkien es profesor de letras anglosajonas en la exclusiva universidad de Oxford. Casado con Edith Mary Bratt, de quien se enamoró cuando adolescente, vela por el bienestar de cuatro hijos de entre 22 y 10 años. Pero estar a la altura de sus responsabilidades no lo blinda de la realidad de la Guerra Mundial, que empequeñece sus afanes cotidianos. Tolkien es veterano de la Primera Guerra y por esa misma razón, aunque en el '39 se encuentre lejos del frente de batalla, imagina los horrores que las noticias disimulan. El hecho de que sus hijos mayores estén en edad de empuñar un arma —el tercero, Christopher, se unirá a la Royal Air Force en el '43— contribuye a que el esfuerzo bélico no desaparezca nunca de su mente.

Pero además, por las noches se consagra a una tarea que lo fascina y lo hace sentir culpable en simultáneo. Durante la Primera Guerra —en particular, durante los tiempos que dedicó a reponerse de heridas y enfermedades coleccionadas mientras combatía—, había concebido algunos de los relatos que hoy conforman El Silmarillion. (Publicado póstumamente en 1977, este libro cuenta la creación del universo donde transcurren tanto El hobbit como El señor de los anillos, y sus etapas históricas iniciales — lo que Tolkien llama Primera y Segunda Edad.) Y a comienzos de los años '30 había escrito algo más: El hobbit, que comenzó como un cuento cuyo objetivo era entretener a sus hijos, mediante la clase de narraciones que lo habían fascinado siempre. En 1938, cuando lo convocaron a dar una conferencia en la Universidad de St. Andrews, trató de explicar por qué los humanos necesitamos de la fantasía como del agua o de la luz y para eso remitió a su infancia: "Yo deseaba dragones —dijo sin sonrojarse—con el más profundo de los deseos".

Estas distracciones ficcionales restan tiempo a la producción académica que se pretende del profesor Tolkien, lo cual lo deja a la retaguardia de sus colegas oxonienses. Para peor, el éxito de El hobbit hace que la editorial Allen & Unwin le reclame una continuación. Y eso es lo que Tolkien encara en 1939, escribiendo a mano en el reverso de los tests y ensayos que le entregan sus alumnos. Se ha metido a desovillar una historia cuyo rumbo es incierto, pero que —ya lo entiende, a esa altura— será mucho más oscura que su predecesora, porque el fragor de la guerra, de la cual depende la vida de su familia y el futuro de la nación y por qué no la salud del mundo, pesa sobre su espíritu.

Tal vez por eso dedica una de esas noches a un texto aparte, un cuento con el cual amaneció un día sabiéndolo por entero, y que obviamente necesita sacar afuera de su alma porque dramatiza el dilema que vive a diario. La tensión entre el deber civil y la vocación que lo persigue está en el corazón del relato llamado Hoja, de Niggle (Leaf By Niggle.) La historia es simple. Habla de un pintor no demasiado exitoso porque, lo justifica Tolkien, "tenía muchas otras cosas que hacer". Niggle comenzó pintando la hoja de un árbol, pero a continuación se le ocurrió encarar el árbol entero, y el árbol multiplicó sus ramas y sus raíces y aparecieron pájaros y por detrás, entre el verde, empezó a insinuarse un paisaje con montañas nevadas y un bosque que, como Great Birnam en Macbeth, "avanzaba sobre las tierras". Niggle se obsesiona con esa obra, que se le va de las manos y cobra un tamaño descomunal, al punto de requerirle una escalera para alcanzar su parte superior. El resto de sus cuadros deja de interesarle, salvo cuando encuentra que suman algo a la obra principal y por eso los adosa a sus bordes. Pero Niggle tiene un vecino con un problema motriz, llamado Parish, que cada dos por tres le pide ayuda de algún tipo. Cuando esto ocurre Niggle putea por lo bajo, porque las distracciones lo alejan de la posibilidad de terminar su tarea. Pero de todos modos siente el deber de asistir a Parish, aun al precio de poner en riesgo su propia salud.

El simbolismo es transparente. Tolkien siente que cada requerimiento cotidiano —familiar, ciudadano, académico, burocrático— lo aleja de la concreción de la obra que su alma le demanda: la creación de un vasto universo ficcional, con sus mitos, sus lenguas imaginarias, sus pueblos y su detallada geografía. Y al mismo tiempo entiende que esa obra es indefendible, en los términos de la sociedad de su tiempo y de la realidad política que acucia a Europa. El mundo entero corre el riesgo de caer bajo la sombra del Reich hitleriano, ¿y él se desvela creando un mundo alternativo, habitado por elfos, enanos y orcos que se disputan un anillo?

En Hoja, de Niggle esboza una justificación. El árbol que tanto tiempo demandó pintar, incluyendo el paisaje del fondo que se insinúa entre sus hojas, cobra sentido al final, una vez que Niggle ha muerto. La defensa de su obra ocurre en dos planos. Primero, en el más allá, en el marco de la vida eterna, donde a Niggle, después de purgar sus pecados, se le confiere la recompensa de vivir para siempre en un paraje idéntico al que pintó. (En caso de que alguien no lo haya percibido cuando vio o leyó El señor de los anillos, Tolkien fue católico ferviente hasta el fin de sus días. Huérfano de padre desde los tres años, su madre murió de diabetes aguda cuando él tenía doce, no sin antes dejarlo a cargo de su amigo y consejero Francis Xavier Morgan, el cura que lo cuidó y educó. Tolkien consideraba que su madre era una mártir, que había sacrificado su vida para asegurar la de sus hijos. La fe cristiana fue parte de la herencia que quiso honrar. Pero la visión sublimada que Tolkien tuvo siempre del género femenino también podría considerarse parte del culto a su madre.)

La justificación que prefiero opera, sin embargo, en este mundo. Tiempo después de su muerte, dos hombres recuerdan a Niggle. Uno de ellos es un concejal de apellido Tompkins, que lo bardea porque considera que Niggle dedicó su vida a un quehacer inútil. Ni siquiera entiende por qué a Niggle le gustaba tanto pintar flores y hojas, en los que Tompkins no ve más que "órganos digestivos y reproductivos de plantas". Y recuerda con sorna que, cuando le preguntó por qué lo hacía, Niggle le dijo que le parecían "bonitas". Quien lo defiende, en cambio, es un maestro de escuela llamado Atkins, que precisamente por su profesión —ironiza Tolkien— es "alguien sin mayor importancia". Atkins encontró un pedazo de la pintura de Niggle tirado en el campo, lo recogió, lo hizo enmarcar y lo conservó. Y más aún: dice que ese fragmento en el cual se ve el pico de una montaña y un manojo de hojas, es algo que "no puede sacarse de la mente".

Para que este páramo nuestro permanezca en paz hacen falta que se den muchas condiciones objetivas. Deberíamos contar con jueces sabios, con políticos honestos y eficientes, con empresarios temerosos de la ley, con una sociedad donde la generosidad y la solidaridad fuesen valores. Pero como esto no suele darse seguido, y cuando se da es más la excepción que la norma, es que le estamos agradecidos a las y los artistas que, como Tolkien, persisten en dedicarse a un quehacer que los Tompkins de la vida consideran "sin ningún valor de la sociedad" y sin embargo vale tanto, para nosotros. Porque a lo desangelado, horrible o meramente funcional le oponen la pintura de algo bello. Y porque esa belleza se convierte en algo que no podemos sacarnos de la mente, el vislumbre de un paisaje al que aspirar — pero no en el otro, sino en este mundo.

La batalla por el alma

Terminé de ver la primera temporada de Los anillos de poder (The Rings of Power), la serie de Amazon Prime que recrea tramos de El Silmarillion —y en consecuencia, historias que en su cronología fantástica ocurren mucho antes de El señor de los anillos— y me pregunté por qué el universo creado por Tolkien sigue seduciéndonos. Ese mundo de características medievales, donde la magia existe, la sexualidad está muteada y los malos tienden a ser horriblemente feos, ¿qué tiene que ver con el nuestro? ¿O es precisamente su ingenuidad, la simpleza binaria de su entramado moral, lo que atrae?

En estos días vi también la primera temporada de La casa del dragón (House of the Dragon), precuela de otro éxito que produjo HBO: Juego de tronos (Game of Thrones), esa historia en la cual George R. R. Martin tomó elementos del universo tolkeniano y los cruzó con la realidad descarnada de nuestro mundo — su violencia, sus pulsiones sexuales, su lucha a muerte por el poder terrenal. (Tan consciente es Martin de su deuda con J. R. R. Tolkien que por eso se apropió de la doble inicial —erre erre—, a modo de homenaje.)

Juego de tronos se convirtió en un fenómeno. Pero al ver Los anillos de poder, que intenta ser fiel a la visión tolkeniana sin tentarse de incurrir en las salvajadas de Tronos, vuelvo a reaccionar, a descubrirme sensible ante ese universo. Reviso El Silmarillion y El señor de los anillos, y me ocurre lo mismo. Soy consciente de que se trata de un mundo de colores primarios, que despliega una visión sublimada del fenómeno humano, de una inocencia digna de la Arcadia: elfos nobles, enanos orgullosos de su trabajo en las entrañas de la tierra, harfoots —antepasados de los hobbits— de naturaleza gregaria. Hay algo de la entereza animal en la caracterización de estos pueblos. Si se llevase el relato al terreno de la fábula tradicional, los elfos podrían ser jirafas o guepardos, los enanos serían topos y los harfoots ratones silvestres. De algún modo Tolkien era consciente de haber creado un mundo cuyas figuras antropomórficas no se habían enajenado del todo del mundo natural. En su conferencia del '38, Sobre los cuentos de hadas, hace referencia al tiempo previo a la cultura humana donde presume que no existía "separación entre nosotros y las bestias". También reconoce que en algún momento esa separación se impuso, y que fue vivida como una mutilación, a causa de la cual nuestra relación con el mundo natural quedó marcada por un sentimiento de culpa.

En este sentido, Tolkien fue un adelantado a su tiempo. La sensibilidad ante la naturaleza fue uno de los detonantes de la popularidad de El señor de los anillos entre los jóvenes de los '60, que empezaban a hablar de ecología. Según su hijo Michael, Tolkien sentía un amor casi obsesivo por los árboles. (Otro legado de la madre de Tolkien, Mabel, quien además de rudimentos de latín le enseñó botánica y le contagió su amor por las plantas.) Siendo famoso ya, Tolkien escribió una carta al Sunday Telegraph para aclarar lo que consideraba un equívoco respecto de su posición en el tema. "En todas mis obras me he sumado siempre al bando de los árboles y he estado en contra de sus enemigos", dijo, y aprovechó para quejarse: "El sonido salvaje de la sierra eléctrica está presente siempre, donde sea que haya árboles creciendo". Menos mal que Tolkien no conoció la Buenos Aires de Larreta. Si viese las ramas reducidas a muñones que producen regularmente los orcos del alcalde, moriría de un bobazo.

Por supuesto, no es que Tolkien fuese lo que hoy llamaríamos un ecologista. Defendía el mundo natural desde una posición conservadora. (Tan conservador era, que rechazaba los cambios que introdujo el Segundo Concilio Vaticano en materia de liturgia. Durante la misa insistía en responderle al cura en latín, mientras el resto de la congregación lo hacía en inglés.) Amaba la fauna y la flora porque proyectaba sobre ella la perfección de la Creación divina, y consecuentemente asimilaba la industria humana, la civilización que se le imponía bajo el mote de lo moderno, a la maldad y lo desagradable. Puede que la experiencia durante la Primera Guerra haya cimentado esta convicción: el contraste entre el páramo continental, los paisajes europeos devastados por la maquinaria de la muerte, y la Inglaterra verde y lozana a la que temió no regresar nunca.

En Sobre los cuentos de hadas escribió que "la maldad y la fealdad parecen indisolublemente aliadas". Una asociación aventurada, para quienes somos conscientes de cuán atractiva puede ser la perversión. (El poder, sin ir más lejos, es un gran hermoseador.) Pero el juicio se entiende, una vez que queda claro que Tolkien vincula maldad y fealdad con la civilización consumista que iba imponiéndose sobre el planeta todo. Cuando en el mismo ensayo menciona las cosas horribles que le inspiran deseos de escapar —en el sentido del escapismo que proporciona la ficción, su potestad de permitirnos visitar otro mundo mediante la imaginación—, lo primero que viene a su mente es "el ruido, el hedor, la crueldad y la extravagancia del motor de combustión interna". Tolkien abomina de la civilización que Henry Ford hizo posible, y en esas páginas dice también que la nuestra es "una era de medios mejorados para fines deteriorados".

Desde muy joven, Tolkien había jugado a crear lenguas nuevas a partir de sus conocimientos en la materia, que incluían las versiones arcaicas tanto del inglés como de los lenguajes de la península escandinava que fascinaban a Borges. (Tomo aquí una nota mental para dedicar tiempo algún día a una comparación entre los caminos divergentes que emprendieron Borges y Tolkien, a pesar de los amores en común. Leer a Borges y al Tolkien académico supone toparse cada dos por tres con menciones a las mismas sagas y a autores como Snorri Sturluson, compilador de la Edda menor, y Elías Lönrrot, creador del poema épico Kalevala.) En invenciones como el Quenya y el Sindarin, Tolkien puso en juego moléculas del griego, el galés y el finlandés. Pero tenía la convicción de que un lenguaje que no se encontrase encarnado en una historia —aunque más no fuese una ficcional—, estaba destinado a languidecer. De hecho, después del deslumbramiento inicial que le produjo el Esperanto, atribuyó su desuso al hecho de que "sus autores nunca inventaron leyendas" que sostuviesen el andamiaje simbólico de esa lengua.

El joven Tolkien quiso imaginar mitos e historias que enmarcasen y diesen sentido a los lenguajes que acuñaba. Cuando se le ocurrió la anécdota de El hobbit, no pasó por su mente que ese divertimento podía tener algo que ver con el portento que animaba El Silmarillion. Pero pronto —como el Niggle del cuento— descubrió que esa obra menor podía ser adosada a los márgenes de su creación más amada. (De hecho se tomó el trabajo de corregir cosas de El hobbit, aun después de publicada, para que encajase con el ciclo de historias que componían su legendarium.) Y a fines de los años '30, cuando El señor de los anillos comenzó a tomar forma, asumió rápido que esa novela iba a estar íntimamente ligada con el mundo cuya génesis describía El Silmarillion. Tan hermanados estaban ambos libros a su juicio, que luchó con denuedo para que fuesen publicados al mismo tiempo. Batalla editorial que perdió, pero las obras hablan hoy por sí mismas: cuentan la evolución de un mismo universo, de la Primera a la Tercera Edad, con El hobbit como recreo — ligero pero fundamental, desde que es allí donde el Anillo de Sauron aparece por vez primera.

Lo que se había iniciado como un pasatiempo intelectual se convirtió en otra cosa, de forma aluvional. Y esa obra magna que Tolkien, como Niggle, temía no terminar nunca —le llevó doce años El señor de los anillos, la terminó cuando estaba al filo de cumplir 60— fue dejando de ser el capricho de un filólogo que quería llamar la atención hacia las lenguas que había creado. El libraco no cuenta tan sólo la obsesión de un académico por la Inglaterra pre-industrial. Puede ser leído también como una historia alternativa de la Segunda Guerra, aun en contra de la intención de su autor. Pero ante todo debe ser leído —y aquí sí que Tolkien asumiría responsabilidad— como una narración en clave simbólica sobre la batalla que la especie libró durante aquellos años, y libra todavía, para no perder su humanidad.

Un espejo mágico

Si lo que quería era construir una épica sobre el conflicto entre el Bien y el Mal, ¿por qué no apeló a su experiencia y escribió una novela sobre la Gran Guerra, de la que participó desde la primera fila? Está claro que no temía echar mano al condimento autobiográfico. La travesía de Bilbo Baggins a través de las Montañas Brumosas recrea el viaje del Tolkien adolescente a Suiza, donde el Jungfrau quedó grabado en su mente e inspiró la creación del pico Celebdil, uno de los escenarios de El señor de los anillos.

Es verdad que su sensibilidad tendía a historias de contexto medieval o legendario, como lo prueban su ensayo sobre Beowulf —poema épico que data de fines del primer milenio— y su relectura de Sir Gawain y el Caballero Verde. Era la clase de relatos que lo entusiasmaban. Cuando daba clases sobre Beowulf, entraba al claustro sin saludar y se largaba a recitar el poema en inglés antiguo, empezando con el grito que lo abre: HWÆT!, o sea What!, que en este caso significa: ¡Escuchen! El poeta W. H. Auden, que fue alumno de Tolkien, lo recuerda de esta manera: "Esa voz era la voz de Gandalf".

Pero la opción por ese imaginario para sus propias ficciones admite otra interpretación. El rechazo que sentía por el tipo de civilización que cundió después de la Segunda Guerra (podríamos decir, incluso: por la norteamericanización de Occidente, su afición por la velocidad, lo vulgar, la superficialidad y el ruido) lo movió a imaginar un universo en las antípodas de esa realidad, aun al precio de abrazar una clase de relato que podía ser malinterpretado como escapismo. ¿Y cuál era la ventaja que le otorgaba la fantasía pura y dura, la narrativa ubicada en un universo alternativo, ajeno a nuestro mundo y sus ciclos históricos? Una característica que esperaba que, además de a él mismo, cautivase también a otros lectores: lo que en Sobre los cuentos de hadas define como "extrañeza deslumbrante" (arresting strangeness).

Dado lo opresivo de nuestras realidades, ¿quién no agradece ser transportado a un mundo distinto por completo, rebosante de rasgos encantadores y/o asombrosos? Para Tolkien el artista es un sub-creador, en tanto trabaja con los elementos ya concebidos por Dios y para completar la Creación original a la que pretende honrar con una obra de arte que esté a su altura. Ese es el objetivo final: dar forma a algo como el árbol de Niggle, entre cuyas ramas puedan entreverse al fondo una verdad y una belleza trascendentes; generar una obra que produzca en quien la contempla lo que Tolkien llama Alegría con A mayúscula (Joy, en inglés), es decir una emoción epifánica. La intuición de haber conectado de algún modo con la trama sagrada del universo, con el fulgor que está por detrás de lo que consideramos real. Por eso en el ensayo Sobre los cuentos de hadas llega al extremo de decir que considera que la fantasía es un derecho humano (human right, literal). Por supuesto que no utiliza el término en el mismo sentido que es común en estos tiempos. (Algunos de los derechos de los que disfrutamos hoy lo escandalizarían, para qué negarlo.) Pero sí en sentido estricto: la especie humana tiene el derecho de imaginar, para buscar la clase de acceso a la Verdad última que no proporcionan ni la ciencia ni la religión.

Para que eso ocurra, el escritor debe imaginar hasta en sus más nimios detalles lo que Tolkien llama Mundo Secundario, también con mayúsculas. Ese Mundo Secundario al que los lectores accedemos con la mente debe ser convincente, y para ello debe tener "la consistencia interna de la realidad", es decir, ser coherente con las reglas de juego que establecen sus páginas. Pero, como acabo de sugerir, la creación de un universo fantástico autosuficiente no se justifica por sí misma. No se trata de producir extrañamiento por el extrañamiento mismo, de llamar la atención hacia la imaginación del autor para deslumbrar y nada más. Para Tolkien, el encantamiento que generan los elementos fantásticos sirve para revalorizar "cosas simples o fundamentales... porque esas simplicidades se vuelven más luminosas en semejante contexto... Fue en los cuentos de hadas —admite en su ensayo— que percibí por vez primera la potencia de las palabras y la maravilla que contienen las cosas, como la piedra, y la madera, y el hierro; el árbol y el pasto; la casa y el fuego; el pan y el vino".

Pero los Mundos Secundarios deben cumplir con una función extra, más allá de ayudar a repensar las cosas esenciales. Porque fantasías como esa completan su razón de ser a partir del efecto que producen en los lectores, que no somos ciudadanos de la Tierra Media —que no leemos la obra de Tolkien como si fuese realismo, crónica— sino lectores de esta Tierra, el escenario inescapable de nuestras vidas. Para nosotros, la obra de Tolkien es un espejo mágico, a la manera de aquel que Galadriel presenta para que Sam y Frodo contemplen: una superficie (¡una pantalla!) que toma elementos familiares y los deforma, los somete a extrañamiento, de modo que invita a considerar si algo así puede ocurrir o no, si ese destino que nos muestra es algo que estamos dispuestos a acometer... o a evitar.

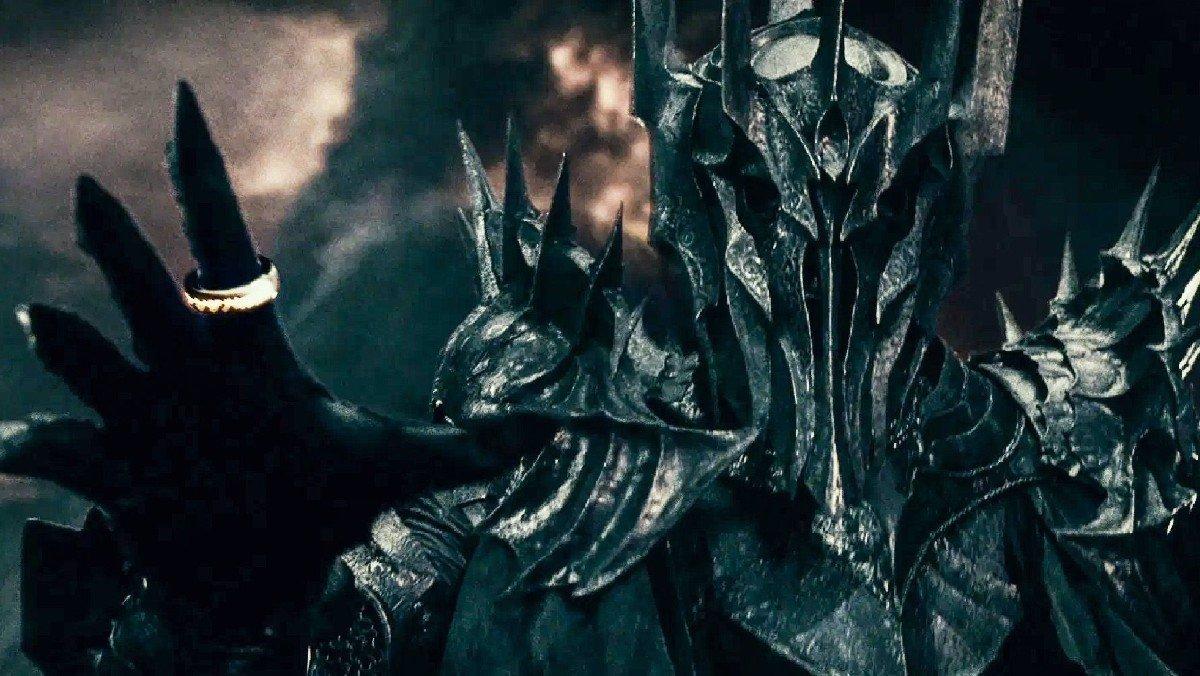

Para reflexionar sobre la condición humana, Tolkien la filtra a través de un prisma que descompone —que separa— sus colores. En la ecología fantástica que creó, están los pueblos que viven en equilibrio con la naturaleza: elfos, harfoots y más tarde hobbits. Están también los que la explotan por razones vanas pero no la estropean irremediablemente: los enanos y su debilidad por minar la tierra en busca de metales preciosos. Y por último las versiones corruptas de cepas que originalmente eran puras: Sauron, que era uno de los Maiar, seres angélicos del orden inferior de los Ainur; y el hechicero Saruman, que era uno de los Istari —ángeles de un poder inferior al de Sauron. Ellos no perciben el mundo natural más que como fuente de combustible para fabricar cosas lamentables, a través de los orcos que constituyen mano de obra barata.

Pero además, en el centro de ese ecosistema en conflicto está el hombre. Que si así lo quiere, puede vivir en armonía con su entorno, como lo hace Aragorn. Sin embargo, en términos generales el de los hombres es un pueblo inseguro, voluble y ávido de poder. Se tienta demasiado fácil. En la ecuación de los formas de vida bípeda que Tolkien asienta en la Tierra Media, el hombre es siempre la incógnita a ser despejada. Lo incierto. Y por ende, el escenario central de la batalla por la humanidad.

Los elfos tienden a ser nobles. (Galadriel, por ejemplo, rechaza el anillo que Frodo le ofrece, y asume graciosamente el ocaso propio y de su pueblo.) Los enanos quieren seguir siendo orfebres, aman su trabajo. Los hobbits están conformes con su vida simple. Los que no se conforman con su circunstancia y con lo que tienen son —somos— los hombres. Los escalofriantes jinetes llamados Nazgûl son hombres que permitieron que se Sauron los corrompiese a cambio de la inmortalidad. En El señor de los anillos se los define como "los sirvientes más terribles" del Señor Oscuro.

Este es uno de los materiales sobre los que descansa la consistencia de la fantasía tolkeniana. Un ingrediente en el que no cuesta creer, porque está fundado en nuestra experiencia. Nadie diría que existe el Mal químicamente puro, ni mucho menos seres demoníacos de poder sobrehumano, como el Lucifer bíblico o el mismísimo Sauron. Pero aun sin apoyo mitológico, tenemos claro que los sirvientes más terribles del daño que se verifica sobre este orbe no son vegetales ni minerales ni animales stricto sensu, sino seres humanos como ustedes y yo, que se depravan y dan rienda suelta a sus peores instintos.

La secuela del mal

El hombre es la incógnita, en Tolkien, porque pertenece al pueblo más inmaduro, más inseguro de su esencia. Si quisiera, podría alcanzar la nobleza de los elfos, o la laboriosidad de los enanos, o la frugalidad de los hobbits. (Frugalidad relativa, lo tenemos claro, porque los hobbits abrazan una vida simple, sí, pero que entraña abundancia de morfi, chupi y fumo. ¡Así cualquiera!) Pero el hombre no sabe todavía —ni en la Tercera Edad tolkeniana, ni en la nuestra— qué quiere ser. Si se le pregunta de sopetón, dirá que preferiría ser Dios, o al menos inmortal; y como eso es imposible aunque algunos se la crean, es que cada vez está más cerca de ser nada.

Por ahí pasa una de las diferencias esenciales entre Juego de tronos y El señor de los anillos. La saga de Martin es una suerte de El padrino en una Edad Media imaginaria. (No olvidemos que otra de sus inspiraciones fue la Guerra de las Rosas que en el siglo XV enfrentó a las casas de Lancaster y York.) De lo que se trata es de qué casa se queda con el poder, si triunfa o no el bando que nos cayó más simpático. Pero aunque en El señor de los anillos también hay guerra en toda la regla —ejército que choca contra ejército—, la porfía esencial ocurre lejos del campo de batalla. Lo importante se verifica sin estruendo metálico, casi en silencio, a través del rol que juegan Frodo y Gollum en la economía de la salvación.

La victoria militar es una cuestión secundaria. Sauron ya ha sido derrotado antes en una guerra y sin embargo no perdió del todo, porque el rey Isildur —un hombre— no estuvo a la altura de la circunstancia y sucumbió a la tentación de quedarse con el Anillo, de conservar un talismán que no ayuda a liberar sino a dominar. Por eso la campaña que lidera Aragorn tiene por principal objetivo ganar tiempo, generar las condiciones para que Frodo cumpla con su parte, con su rol intransferible. La del Anillo es ante todo una batalla interior, que no pasa por imponerse a otros sino por conquistar el alma propia. No es cosa de fuerza física sino de fuerza interior. Frodo no debe apropiarse de algo, debe resignarlo, sacrificarlo. (Podría haber sido aún más duro, lo de Frodo. Cuando comenzó a escribir, Tolkien lo había bautizado Bingo en vez de Frodo. ¡Bingo Baggins!) El de Tolkien es un planteo cristianísimo a este respecto, aunque también podríamos llamarlo coheniano (por Cohen, Leonard): hay cuestiones vitales en las cuales se triunfa abriendo la mano, en vez de apretando el puño.

Por eso El señor de los anillos es una épica de resonancias simbólicas, en tanto no narra una batalla puntual, sino la esencia de todos nuestros conflictos. No versa sobre las victorias efectivas, materiales, pero sí sobre el precio que estamos dispuestos a pagar para imponernos. Antes que la cuestión sobre el qué hacer está la cuestión de qué queremos ser, de quiénes queremos ser. Porque todos desearíamos salirnos con la nuestra, pero muchos no aceptamos vender el alma al diablo para lograrlo.

Tolkien, sin ir más lejos, sabía muy bien quién quería ser. "Yo soy de hecho un hobbit —escribió una vez—, en todo menos en tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las granjas que no han sido mecanizadas. Fumo en pipa y aprecio la comida buena y sencilla... Tengo un sentido del humor muy elemental... y me gusta acostarme tarde y levantarme tarde, de ser posible". Pero por supuesto, su apuesta por la hobbitud era más profunda que la afinidad en materia de costumbres. Durante una entrevista lo puso en claro: "Los hobbits son ingleses rústicos, de tamaño diminuto que refleja el limitado alcance de su imaginación — lo cual no se corresponde necesariamente con el alcance de su coraje o de su poder potencial". Como lo expresó también su biógrafo, Humphrey Carpenter: "Los hobbits representan la combinación de poca imaginación y gran coraje que (como Tolkien lo registró en las trincheras de la Primera Guerra), a menudo conducían a la supervivencia aún cuando todas las probabilidades estaban en contra".

Hay que tener cuidado con lo que se hace para ganar. A veces pienso que Harry S. Truman es el Isildur de nuestra Tierra, porque perdió la guerra esencial cuando ganó la guerra puntual arrojando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. (Algo que de algún modo insinúa Peter Jackson, el director de la saga cinematográfica, cuando muestra que en su derrota momentánea Sauron se disuelve y produce una onda expansiva de características nucleares.) De otro modo es imposible entender por qué estamos hoy como estamos. La guerra Rusia-Ucrania y la inminente catástrofe climática son directa consecuencia del estilo de poder que practica quien se impuso en la Segunda Guerra.

Aun así, en la post-guerra Tolkien se sentía optimista. En 1958, durante una cena honorífica que le brindaron en Holanda, dijo durante su discurso: "Miro al Este, al Oeste, al Norte, al Sur, y no veo a Sauron, pero veo que Saruman tiene muchos descendientes. Nosotros, los hobbits, carecemos de armas mágicas para enfrentarlos. Y por eso brindo de este modo: por los hobbits. Que sobrevivan a los Saruman y que vuelva a haber primavera en los árboles".

Me temo que hoy sonaría menos esperanzado. Nuestra Tierra —no Media, sino entera— está amenazada por el mismo poder que en el '45 hizo algo imperdonable con tal de imponerse. Hablo de la nación cuyos dirigentes insinúan hoy que están dispuestos a todo, con tal de no ceder un ápice de su predominancia. Por eso me sorprendí cuando, mientras revisaba la biografía de Carpenter para escribir esto, apareció un dato que seguramente había leído hace años pero no había quedado en mi disco rígido: que Tolkien consideró escribir una continuación a El señor de los anillos, donde se narraba "el retorno del mal a la Tierra Media". Parece que la abandonó enseguida, porque no tipeó más que unas pocas páginas. Quizás porque por entonces no estaba en condiciones de imaginar cómo sería ese mal recalcitrante, cuáles serían sus características. Lamentablemente, nosotros estamos en condiciones de describirlo. Ni siquiera tendríamos que hacer un gran esfuerzo de imaginación.

La continuación que Tolkien había entrevisto se llamaba The New Shadow.

La sombra nueva.

Tal vez sea por eso que las narraciones de Tolkien siguen resonando, aun cuando parezcan timoratas bajo los parámetros de la cultura actual. Porque hablan de un conflicto más hondo que el de la tradicional disputa humana por el poder. George R. R. Martin también apuntó en esa dirección, cuando imaginó una avanzada sobrehumana que venía desde el otro lado del Muro y amenazaba con barrerlo todo; pero el balance de su historia es otro, y uno recuerda más el enfrentamiento entre las familias aristocráticas —como sigue ocurriendo en La casa del dragón— que la batalla contra el Rey de la Noche y los Caminantes Blancos. El drama que escenifica El señor de los anillos no es sucesorio. No se dirime en términos futbolísticos, no pasa por ver quién gana la copa y chau, nos vemos cuando arranque el próximo campeonato. Tolkien lo plantea en términos absolutos, de catástrofe, porque si alguien empieza a los bombazos o cierta gente gana cierta elección no habrá nuevo campeonato y tampoco más elecciones salvo que estén amañadas, que se las conserve como formalidad.

Por algo Tolkien quiso difundir en sus ensayos el término eucatástrofe. Que es una catástrofe de todos modos, pero particular. Las catástrofes convencionales son para Tolkien discatástrofes, el prefijo griego dis significa malo, terrible, lo que subraya su signo negativo. El tema es que también existe el prefijo griego eu, que significa bueno. En Tolkien, eucatástrofe es aquella cagada fenomenal de la que al menos termina derivando algo positivo. La crucifixión de Jesús sería una eucatástrofe en términos tolkenianos, porque condujo al acto salvífico de la Resurrección. El señor de los anillos cuenta una eucatástrofe, porque a pesar de la guerra que arrasa la Tierra Media Frodo y Gollum triunfan por medios lícitos, de los cuales deriva una paz mejor que la alcanzada por Isildur a espadazos y entre nosotros por Truman, a bombazo limpio.

Vuelvo a vibrar con Tolkien porque ese es el cariz de la lucha en que estamos embarcados, lo sepamos o no, nos guste o no. Se está dirimiendo si el presente tiempo histórico podrá ser descrito alguna vez como una eucatástrofe, como un desastre que frenamos justo antes de que se lo llevase puesto todo, o como una discatástrofe o catástrofe a secas, que —otra vez, como en la ficción tolkeniana— propiciamos los hombres, al abrirle la puerta a una nueva Edad Oscura.

Me aferro a Tolkien porque su planteo es esperanzado, y porque se trata de una esperanza que no está basada tan sólo en la fe, sino en la experiencia. Y muy particularmente en una que Tolkien adquirió en un período tenebroso de la historia humana, durante la Primera Guerra. "Siempre me impresionó el hecho de que todavía estemos aquí, sobreviviendo —dijo en una ocasión—, gracias al coraje indomable que gente muy modesta sacó a relucir, a pesar de que sus chances eran imposibles".

Nuestras propias chances son casi imposibles hoy. Imagino que es por eso, entre otras razones, que leemos a Tolkien o seguimos las adaptaciones de sus obras. Porque necesitamos creer que, llegado el momento, nuestra parte hobbit se impondrá a la insensatez humana. Porque queremos creer que saldrá a relucir el coraje que ignorábamos tener para asegurarnos de que, cuando llegue la hora, los mansos sigan teniendo una Tierra que heredar y que existan aún árboles donde la primavera estalle.

He had the name Luthien [sic] engraved on Edith's tombstone at Wolvercote Cemetery, Oxford. When Tolkien died 21 months later on 2 September 1973 from a bleeding ulcer and chest infection, at the age of 81, he was buried in the same grave, with "Beren" added to his name.

He also coined the term eucatastrophe,

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí