Semanas atrás la gente del IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social) me convocó a dar una charla sobre El Eternauta, en el marco de un curso virtual. Cuando arrimé al tema para prepararme, me desvié —para mi propia sorpresa— por un camino infrecuente. Al remontarme al pasado para contextualizar la obra de Oesterheld, esquivé el sendero por el cual mi GPS mental suele enviarme —la ciencia ficción como género, los relatos sobre invasiones extraterrestres— para colarme a través de una puerta que dejó abierta la periodista y crítica Flavia Pittella, en un artículo sobre El Eternauta que publicó en Infobae. Y terminé remontando esa vía hasta el nacimiento de la narrativa argentina. Porque El Eternauta original será una historieta de largo aliento, lo que hoy se denomina novela gráfica. Pero entiendo que, sin negar su forma narrativa ni desmerecerla —la historieta es una expresión artística tan poderosa como el cine y el teatro—, El Eternauta debería circular por la autopista de la gran narrativa, como parte del canon de nuestras letras. Que su texto articule con dibujos de Solano López no desmerece los méritos que emparentan la obra con clásicos como Adán Buenosayres y Respiración artificial.

El artículo de Pittella define a El Eternauta como "gauchesca apocalíptica". Y propone reflexionar sobre la creación cultural en Latinoamérica de un modo menos dependiente de los modelos que provienen de los centros de poder tradicionales — del Norte, bah. La ligazón de El Eternauta con la gauchesca me intrigó y quise comprobar si se sostenía. Eso me llevó hasta el siglo XVIII y más lejos aún, y me tentó de leer y releer cosas que nunca imaginé que visitaría en relación con El Eternauta. Lo cual inspiró algunas ideas sugestivas, que quiero compartir. No como crítico formal, académico —que no lo soy ni quiero serlo—, sino como lector curioso que vibra cuando descubre ecos entre sonoridades que a primera oída suenan discordantes, como Martín Fierro y el Juan Salvo de El Eternauta.

El viaje mental que emprendí cubre siglos, trayecto del cual no puedo dar cuenta en un par de párrafos. (La síntesis no es mi fuerte. Ya me lo reprochó Timerman, que me acusaba de padecer incontinencia tipográfica, y me lo recuerda seguido Verbitsky.) Para no abrumarlos, pues, dividí el razonamiento en dos partes, la segunda de las cuales saldrá a luz la semana que viene. Así que, ténganme paciencia. Todo intento de pensar con mínima seriedad es así: para levantar vuelo, primero hay que carretear.

El lugar del conquistado / colonizado

La narrativa argentina no nació ex nihilo ni de un repollo, sino como narrativa de un país conquistado. Como al dominio militar le sigue el dominio mental, a este territorio colonizado por europeos se le trasplantaron instituciones y leyes de allende el océano. Lo más parecido a un manual civilizatorio que trajeron los conquistadores bajo el brazo fue la Biblia, y en particular el Antiguo Testamento, con su propensión al ojo por ojo y a condenar al infierno a quien se resista a convertirse.

También circularon por estas tierras las corrientes que el Hemisferio Norte venía produciendo en materia de literatura. Empezando por las europeas, que habían consagrado la épica en torno a la consolidación de los reinos: la saga artúrica en Inglaterra, La canción de Rolando en Francia, el Mío Cid. Después llegaron las novedades que producía la conquista del mundo: los diarios de Colón, las cartas de Cortés, la historia de Bernal Díaz del Castillo y los saberes procesados por el neoclasicismo, considerados la summa del conocimiento humano. A fines del siglo XVIII, en rebeldía ante el despotismo ilustrado, surgió el romanticismo, que era estético pero ante todo político. (Cosa que aquí dio frutos en Mariano Moreno, a quien suele atribuírsele el Plan revolucionario de operaciones que es mi candidato a obra fundante de la literatura argentina; pero que produjo estragos en el exaltado de Esteban Echeverría, sobre quien volveré.)

En paralelo, otra ex colonia formal —los Estados Unidos— bregaba por abrir su propia trocha en términos literarios. Durante la primera mitad del siglo XIX abundaron las obras que celebraban la transformación del territorio a manos de la inmigración blanca. Pienso en el James Fenimore Cooper de Los pioneros (1823), El último de los mohicanos (1826) y La pradera (1827), y en el Washington Irving de Un viaje en las praderas (1835), Astoria (1836) y Las aventuras del capitán Bonneville (1837). Curiosamente, al mismo tiempo la América del Norte alumbró una suerte de contracorriente, que desnudó la mala conciencia derivada de la conquista. Pienso en los relatos de horror de Edgar Allan Poe (1809-1849) y en el Melville de Moby-Dick (1851), que expresa el miedo a las fuerzas de la naturaleza que insisten en rebelarse al dominio humano.

Como corresponde a un enclave colonial —porque la independencia formal no puso fin a la dependencia económica, política y mental de Europa—, no bien sonó el disparo de largada el grueso de la narrativa argentina se dedicó a imitar y recrear los formatos que estaban en boga en el mundo civilizado. Un caballero fascinado por París como Esteban Echeverría podía desdoblarse en el poeta de Los consuelos (1834) y La cautiva (1837) —ese tipo de lírica permitía brillar en los salones— y por el otro lado en el ensayista militante de El dogma socialista (1846). Pero la narrativa en prosa carecía del prestigio de la poesía y los escritos políticos. Tal vez por eso Echeverría se guardó El matadero, que conservó inédito hasta que, veinte años después de su muerte, lo exhumó y publicó Juan María Gutiérrez. El mismo Facundo (1845) estaba lleno de efusiones dramáticas, que Sarmiento luchaba para morigerar y, así, subrayar que no había escrito para deleitar, sino para moldear la realidad — o, directamente, crearla. "Cada vez que el Sarmiento poeta se desboca, irrumpe el Sarmiento pedagogo o político para sofrenarlo", dice Carlos Gamerro en Facundo o Martín Fierro: los libros que inventaron la Argentina.

Ese miedo a la ficción franca, que pulsaba por salir como un alien de las entrañas de El matadero y del Facundo, fue un purismo innecesario pero comprensible. Pasó mucho tiempo hasta que asumimos que el género argentino por antonomasia era el anfibio: aquello que no es ni terrestre ni acuático, sino una criatura que vive cómodamente en ambientes que el resto encuentra mutuamente expulsivos. Puede tratarse de una mezcla de (auto)biografía y ensayo, de ficción y crónica, de denuncia y de poesía: lo que importa es su naturaleza quimérica, el hecho de reivindicarse como criatura cosida a partir de retazos de especies diferentes. Hoy nadie duda de que, más allá de su origen como denuncia periodística, Operación Masacre merece leerse como obra literaria, así como debería leerse ese documento que es el Nunca más. En ese marco, me permito insistir: ¿por qué no integrar a ese club selecto el Plan revolucionario? Es un documento febril y paranoide, que imagina una toma del poder desde la certeza absoluta en la propiedad de sus convicciones, a la vez que asume que deberán ser impuestas por el terror y la sangre. Bien podría haberlo escrito el Kurtz de El corazón de las tinieblas. (Si no leyeron el Plan revolucionario, se los recomiendo. En estos días resuena con la más inquietante de las vigencias.)

Pero, en fin: como durante la mitad inicial del siglo XIX el impulso hacia la ficción en prosa fue reprimido, lo primero genuino en destacar en nuestras letras fue la gauchesca. Que se diferenciaba de todo lo demás por dos razones.

Para empezar, por su lenguaje. La gauchesca deja de expresarse en el lenguaje culterano que nos habían impuesto como forma inescapable, para re-apropiarse de la realidad (y de la literatura) mediante el habla local. No deja de causarme gracia que una de las primeras obras del género de la que hay registro —atribuida a Juan Baltasar Maciel en 1777— se llame: Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del Excelentísimo Señor don Pedro de Cevallos. Por aquel entonces se le decía guaso a un campesino. Pero con el tiempo se le agregó al sustantivo otra connotación, se lo adjetivizó: como se consideraba zafios a los campesinos, guaso se convirtió en sinónimo de guarango. Eso era la gauchesca, en primer término: una narrativa que se expresaba en términos vulgares. (En la "lengua del proscrito", como recuerda Gamerro que decía Joyce, diferenciando el inglés de Irlanda de aquel que se hablaba en la isla sede del Imperio.)

La segunda diferencia que marcó fue la voluntad de narrar desde la realidad del hombre común. ¿De qué suelen hablar las obras de ese género? De un tipo que trata de vivir, nomás, sin joder a nadie... pero al que no lo dejan. Ese es el argumento de Martín Fierro (1872-1879), la obra de José Hernández. Este gaucho se gana la vida en un entorno del que disfruta, se asienta con una familia... y entonces interviene el poder, que lo recluta y lleva de los pelos a pelear contra el indio. Por eso termina desertando, entre otras razones porque ni siquiera le pagan, los muy explotadores: Dentro en todos los barullos / pero en las listas (de cobro) no dentro, se queja Fierro. Al retornar, descubre que su hogar ya no existe: la mujer se le fue con otro y sus hijos han hecho la suya para sobrevivir. Convertido en un matón / asesino por el Ejército, y en borracho a cuenta de la frustración y el resentimiento, acaba matando a dos personas, lo cual completa su reconversión en un fuera de la ley y lo mueve a asilarse entre los aborígenes a quienes antes combatía. Entre otras cosas, Martín Fierro es una reacción contra la pretensión civilizadora, adoctrinante de Sarmiento. Una defensa del hombre común, que dice: Che, nosotros también existimos y tenemos derechos.

El esquema del Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez es similar. Moreira no pretende otra cosa que hacer la suya, pero el poder, encarnado por el comisario que le codicia la china y el almacenero que no le devuelve la guita que le prestó, lo empuja a disgraciarse, a caer en desgracia. Mata al almacenero, al comisario y sus soldados, se asila entre los indios y termina reconvertido —blanqueado, podríamos decir— cuando se acepta que preste servicios como matón a sueldo del político que pague mejor.

De algún modo, la gauchesca es un eco tardío del relato que podrían haber producido los nativos, de no haber sido exterminados o reducidos a diversas formas de esclavitud: ellos también vivían tranquilos, hasta que llegaron otros más poderosos que les impidieron seguir en la suya.

Ese lugar desde el que se narra, tan esencial a la primera narrativa argentina genuina, es el mismo desde el que se narra El Eternauta. Porque Juan Salvo también es un tipo que no pretendía hacer otra cosa que vivir en paz, hasta que llegó la violencia del cielo y lo obligó a defenderse primero, y a organizarse para contraatacar después.

Pero por supuesto, esa no es la única característica que permite subir a El Eternauta a la autopista de la narrativa argentina.

La realidad invertida

La gauchesca se distingue al toque no sólo por su lenguaje vernacular, sino porque coloca como protagonistas a personajes que hasta entonces no figuraban en las ficciones, o eran meros comparsas, o sólo calificaban como villanos: el hombre común de esta tierra. Alguien que no tiene una educación formal, y mucho menos europeísta, pero que no por eso deja de ser íntegro. Son nuestros plebeyos, aquellos que no participan de ninguna aristocracia: ni de la sangre, ni económica, ni educativa.

Al darle voz a quien hasta entonces no la tenía aparece otra visión sobre la realidad, que empieza a ser contada desde una perspectiva novedosa. Ya no se trata del heroico soldado de La cautiva, a quien Echeverría bautiza... ¡Brian!, ni del gallardo unitario que se convierte en víctima de El matadero, ni del romántico Eduardo Belgrano del que se enamora la Amalia de José Mármol (1851), ni de los alumnos del Nacional Buenos Aires que pueblan la Juvenilia de Miguel Cané (1882). Lo que los plebeyos comienzan a explicar en las nuevas ficciones es cómo viven los demás, aquellos que no cuentan con ningún privilegio — y que, detalle nada menor, constituían la mayoría de los habitantes de esta tierra.

Esto supone un giro que, además de narrativo, fue político. Lo cual suena desconcertante para quienes crecimos durante la dictadura y sus postrimerías, cuando se predicaba que la buena literatura —a partir del modelo borgiano— debía ser apolítica. Lo cual era una mentira desde el arranque, porque la literatura de Borges es tan política como la de Walsh. (El estilo nunca es neutral, como dice el Indio.) El intento de esterilizar la escritura fue una de las tantas manipulaciones de la época, tendiente a arrebatar la literatura a las voces de la izquierda, a purgar nuestra narrativa de elementos subversivos. (Hoy en día siguen utilizándose argumentos tan engañosos como los de entonces: cuando alguien te dice que es apolítico, hay un 99% de probabilidades de que se trate de alguien de derecha.) Pero cualquiera que se tome el trabajo de echar un vistazo a la historia de nuestras letras, pescará que —como lo vengo diciendo– la narrativa argentina fue política, y hasta militante, desde su concepción.

Como los narradores ¿post? coloniales solían proceder de una única clase social, los relatos eran sesgados. Sólo contaban la realidad y las perspectivas de aquellos que estaban formalmente educados y vivían con holgura. En consecuencia, la literatura argentina nace de un equívoco. Bien conocida es la frase del provocador profesional David Viñas, que da por sentado que la narrativa local se inicia con El matadero —Josefina Ludmer también dice que es el big bang de nuestras letras — y por eso pretende que "la literatura argentina nace con una violación". (Les recuerdo que El matadero cuenta la humillación de un unitario a manos de unos federales brutos y violentos.) En ese caso, habría que decir que la literatura argentina nace mas bien de una mentira, o como mínimo de una verdad a medias.

En primer lugar, porque en El matadero la mentada violación no existe. El unitario muere mientras lo están atando y desnudando. El crimen como tal no llega a consumarse. No digo que no hubiese llegado a la concreción. Pero todo lo que los federales llegan a expresar es la voluntad de azotarlo. Cuando el Juez del matadero ordena "dénle verga", se refiere a latigazos, no a otra cosa. (¡No sean malpensados!) Hasta que el unitario revienta de indignación, todo lo que hicieron con él es una contravención, en términos legales. Como tirar bosta en la puerta de casa ajena. Es verdad que el texto trasunta un temor atávico al poder sexual de las clases populares, así como cierta cultura estadounidense revela lo mismo respecto de la minoría negra. ("Toda la sexualidad que la burguesía no se permite ni le permite a su imagen bárbara, el gaucho, se la cargan a cuenta de 'los salvajes'", dice Gamerro en el libro mencionado.) Pero El matadero no sólo admite ser contado desde otro punto de vista. Casi que lo reclama a gritos.

En su momento —1973—, lo que hizo Osvaldo Lamborghini con El niño proletario fue una inversión directa de El matadero: aquí la víctima era el crío pobre del título y los victimarios eran tres burguesitos. A diferencia del relato de Echeverría, donde el crimen no llega a existir más que en la imaginación del unitario —el protagonista, tanto como el narrador—, acá la violación y el asesinato se perpetran. Pero El matadero demanda un punto de vista que no requiere caer en el maniqueísmo, irse al otro extremo como hizo —e hizo muy bien, no critico el intento— Lamborghini. Para enmendar la plana y contar la historia de El matadero de una forma menos tendenciosa, más honesta, bastaría con que la refiriese un testigo, alguien que estaba allí y registró lo ocurrido desde su perspectiva.

Es verdad que Echeverría —otro egresado del Buenos Aires— desalienta la posibilidad de buscar un testigo confiable en el lugar de los hechos. El tipo describe a la gente que ronda por allí en términos bestiales: dice que se trata de la reunión de "todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata". Habla de "negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula". Descalifica el lenguaje en que se expresan, lleno de "palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores". (Más paternalista y condescendiente, difícil.) Pero hagamos el esfuerzo por imaginar que en la escena pudo estar presente una persona simple y honesta: un testigo fiable. El relato arranca hablando de una inundación que discontinuó el suministro de carne durante quince días, y del revuelo que se armó alrededor del matadero cuando al fin llegaron cincuenta novillos para ser faenados. Bien podría estar allí nuestro testigo, con los sentidos en alerta, para ver si liga algo en la repartija de achuras.

Ese testigo vería entonces la aparición de este joven, que claramente pertenece a otra clase social ("monta en silla, como los gringos", se dice) y obviamente milita en el bando político opuesto (por sus patillas en forma de U, al estilo del Echeverría de los retratos, y por la falta de divisa punzó y de luto por la muerte de Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas).

Visualicémoslo: sería como si hoy irrumpiese un rubio vestido de Adidas de pies a cabeza, pedaleando una bici Trek Madone —la más barata sale seis palos y medio— por los pasillos más profundos de una villa. Olería a mezcla de desubicación y de provocación, ¿o no? Para colmo, Echeverría aclara que, apenas se da cuenta de que lo están mirando mal, el cheto este "echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa". Es decir, se dispone a sacar un arma. A las miradas y las chanzas, quiere responder con un chumbo. ¡Y a Echeverría, eso le parece perfecto! ¿Quién sabe qué barbaridad hubiese hecho el cajetilla, de no haberlo derribado entonces el caballo del personaje llamado Matasiete?

Si la cosa la contase un testigo sobrio, no hablaría más que de un desubicado que a la primera chanza apeló a la violencia, que se la pasó insultando a todo el mundo —repitiendo que eran infames, diciéndoles verdugos, tratándolos de esclavos— y que se convirtió en blanco de una joda pesada que, hay que admitirlo, terminó mal. Lo cual dista de justificar la condena generalizada a la clase proletaria y a la Federación, que es lo que Echeverría pretende que se infiera de su texto. El matadero es un antecedente directo de La fiesta del monstruo, ese vómito anti-peronista que debería avergonzar a sus autores, Borges y Bioy Casares, pero no sólo por su ideología, sino porque es lo peor que escribieron nunca.

La misma mirada desde las alturas del privilegio regala el Mansilla de Una excursión a los indios ranqueles (1870). Mansilla hace gala de la elegancia distante de la que carece el exaltado de Echeverría. Como hombre de mundo, que conocía lugares como India, Turquía y Egipto, podía darse el lujo de considerar a los ranqueles como criaturas exóticas. Pero aunque consignó algunos de sus rasgos con interés antropológico, nunca perdió de vista los intereses de su clase.

En el epílogo de la Excursión, Mansilla dice: "La triste realidad es que los indios están ahí amenazando constantemente la propiedad, el hogar y la vida de los cristianos". Cuando la cosa era exactamente al revés: si alguien vino aquí a amenazar la propiedad, el hogar y la vida de los indios, fueron los cristianos. Pero Mansilla no puede ver la realidad a través de otro prisma que el de su conciencia de clase. Como es un tipo fino, lamenta mediante una pseudo-poesía lánguida el destino incierto de las lagunas que ha visitado: "¿Cuándo brillará para ellas esa aurora color de rosa?" Y ahí nomás se le acaba el sentimentalismo, para responderse a sí mismo: "Cuando los ranqueles hayan sido exterminados". Aunque, hay que admitirlo, también presenta una opción algo más benigna: "...o reducidos, cristianizados y civilizados".

Como diputado, Mansilla rechazó que diesen tierras a los nativos, aduciendo que las venderían "por una damajuana de vino". (De ahí a la acusación de que los peronistas usaban el parquet de las casas que construía el Estado para hacer asado, hay apenas un paso.) Se atrevió, incluso, a cuestionar su derecho a la ciudadanía. ¡A pesar de la obviedad de que ellos eran los moradores originales de esta tierra!

La gauchesca, entonces, vino a contar lo que antes no se contaba, desde el punto de vista de la población plebeya. Para eso tomó formatos preexistentes —el poema épico, el folletín—, y los adaptó al lenguaje y los temas nuevos, dando pie a la primera literatura populista de la Argentina.

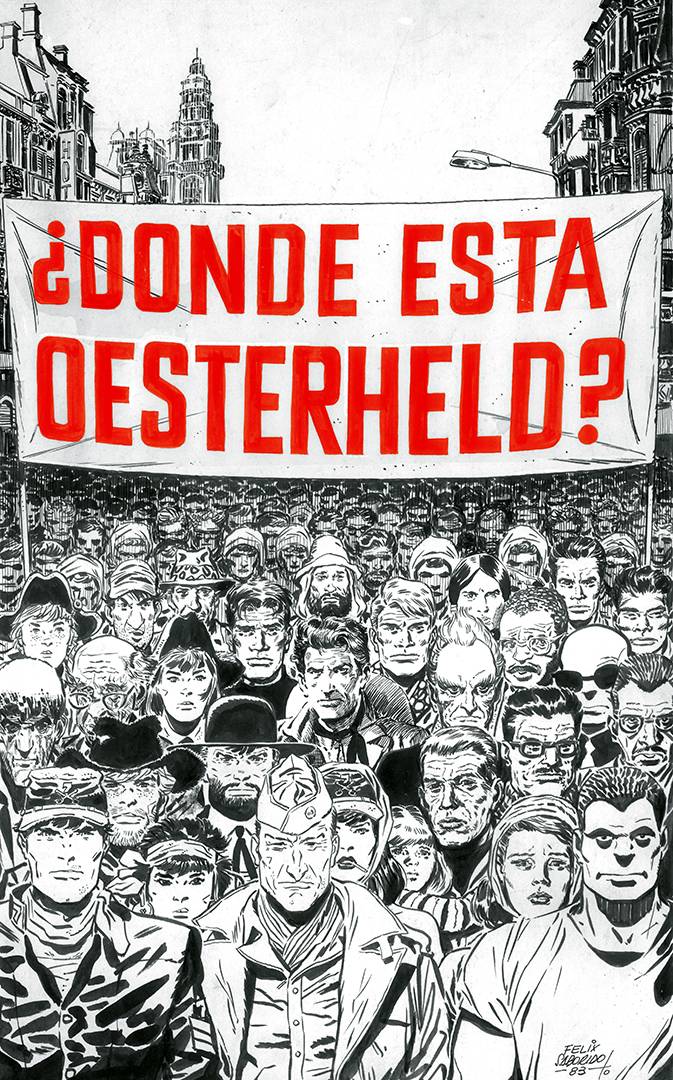

¿Podríamos ir amigándonos ya con la relación entre la gauchesca y El Eternauta que preconiza Pittella? Claro que sí: el relato de Oesterheld se expresa en lenguaje coloquial, mediante un formato popularísimo como lo era la historieta en la Argentina de los '50. Y cuenta una invasión extraterreste no desde los despachos de la Rosada ni la comandancia del ejército, sino desde las calles y el punto de vista de la gente común. Pero además, hay paralelismos innegables –sobre los que volveremos— entre los personajes de Martín Fierro y Juan Salvo.

Pero para llegar de la gauchesca a Oesterheld falta todavía, en los términos de la Máquina del Tiempo Literario que estoy usando. Entre la una y el otro brilló el Grupo Boedo, que a comienzos del siglo XX jugó un rol parangonable al de la gauchesca, sólo que contando la realidad del hombre urbano. Entre los autores que destacaron bajo el paraguas simbólico de Boedo estuvieron Elías Castelnuovo, César Tiempo, Roberto Arlt (que merece una categoría propia) y Leónidas Barletta, a quien recurriré más adelante, cuando irrumpa para darle a Walsh una mano milagrosa.

La muchachada de Boedo se expresaba a través de una narrativa realista, sensible a las experiencias de la calle. Aquí también el individuo sufría ante los abusos del poder, a los que se sumaba ahora la deshumanización que inducían la ciudad y también la sociedad de consumo. A diferencia del formalismo a ultranza de los cultores del Grupo Florida, los poetas de Boedo eran sensibles a las emociones y la circunstancia social. (Algunos de ellos aportaron letras a tangos inolvidables, como Cátulo Castillo y Homero Manzi.) El poema Canción para vagabundos, que Raúl González Tuñón publicó en el '41 —un himno a la comunión entre los que tienen poco y nada, pero aun así saben cómo pasarla bien— , podría haber sido cantado por Juan Salvo y sus amigos, en los momentos previos a la nevada:

Salud a la cofradía

trotacalle y trotamundo,

todo nos falta en el mundo

todo, menos la alegría.

Y viva la santa unión

de Sin-ropas y Sin-tierras,

todo nos falta en la tierra,

todo menos la ilusión.

Corto sueño y larga andanza

en constante despedida,

todo nos falta en la vida,

todo, menos la esperanza.

Esta gente concebía la literatura como propulsora del cambio social. Pero lo más parecido a ese cambio que llegamos a conocer advino más tarde, mediante el primer peronismo. Proceso histórico que aró el terreno para que, poco después, germinase El Eternauta.

Pero ese es el tema de la próxima reflexión. Ahora es momento de concederles un respiro y de escribir la última palabra de esta entrega, que no puede ser otra que:

(CONTINUARÁ.)

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí