El lunes —27 de abril de 2020, nunca me voy a olvidar— me levanté a las 5. Quería llegar a La Plata antes de las 7, para asistir al parto de la nueva programación de Radio Provincia, el medio público que dirigía por entonces. Todavía abombado, encontré un mensaje de tu madre que había llegado en silencio a las 3 de la matina: "Sólo quería decir que rompí bolsa", leí en el celular, "así que hoy tenemos acción".

Me despabilé de golpe. A esa hora no podía compartir la noticia (y por ende, tampoco la ansiedad) con nadie. Me bañé, le di un par de besos a la taza de café y salí a los piques. Un viaje nocturno a través de la ciudad desierta. Por culpa de la hora, claro, pero ante todo de la cuarentena que imperaba en el mundo entero. Durante el trayecto casi no pude pensar en lo que estaba a punto de ocurrir, la culminación de un proceso que había durado meses: el debut de dos programaciones nuevas (AM y FM), la puesta en marcha de centenares de voluntades —los laburantes tradicionales de la radio, la gente nueva— en la dirección de un deseo común. Todo eso involucraba toneladas de laburo, había mucho en juego. Y sin embargo, a pesar de que había llegado el Día D, no lograba concentrarme. Mi cabeza estaba lejos — literalmente. A 11.000 kilometros, la distancia que a grosso modo nos separa de Irlanda. En esa casa en medio del campo donde vivían tus padres. El sitio donde estabas a punto de nacer.

En plena autopista, mi cerebro hizo la conexión. Recordé otro nacimiento, el de tu madre. Que ocurrió cuando yo todavía era un joven —¡imaginate!— que atravesaba un momento fulgurante de su carrera. En esos días estaba por salir a la calle el primer medio que me habían permitido dirigir. Una revista llamada Caín, que además era iniciativa de LA empresa periodística de los '80 en la Argentina: Ediciones de La Urraca, la casa matriz de medios como Humor y El Periodista de Buenos Aires. (En cuya redacción conocí a Horacio Verbitsky, dicho sea de paso.) Por aquellas horas estaba intoxicado por las alturas que visitaba por primera vez, convencido de ser la reencarnación del magnate periodístico Charles Foster Kane. (Sin los millones, claro.) Si no recuerdo mal, creo que tenía entradas para ver a Sting esa misma noche. (Quién es Sting, dirás. Buena pregunta.) Pero tu vieja decidió nacer entonces, desacomodando los planes que yo había urdido con entusiasmo.

Cuando cayó la noche, tu abuela materna se planchó, porque había pasado el día entero haciendo lo que los médicos le habían implorado que no hiciese: hablar después de parir, inconteniblemente, ante el desfile interminable de visitas. Y de repente me encontré solo con tu vieja, que por entonces era un bollito maullador que parecía desarmarse cuando lo agarrabas. (Exactamente igual al bollito que ahora sos, en estos días durante los cuales escribo esto.) Por supuesto, no tardó más de un par de minutos en empezar a lloriquear. Y tu abuela ni se mosqueaba, estaba más cerca del coma que del sueño. Al principio opté por tratar a tu madre con firmeza, como si no fuese una recién nacida sino un niño pequeño —o un pichicho, lo cual es peor—, operando sobre la vaga noción de que percibiría mi autoridad (?) y que eso la contendría. Le hablé con voz rotunda, llamándola Agustina y no Agus —uno usa el nombre completo de los hijos sólo cuando los reta o les plantea límites o se pone solemne, anotalo— y diciéndole que bueno, que ya estaba bien, que era hora de dormir y de dejar margen a papá para pensar en todo lo que tenía pendiente.

No me dio ni bola. Fue la primera vez que hizo lo que quiso. ¡Y no tenía ni un día de vida!

Con el paso de las horas, me venció. Empecé a entender que nunca más iba a hacer lo que se me ocurriese, cuando se me ocurriese y como se me ocurriese, porque a partir de ese día existía alguien que era mucho más importante que mi revista, que mis ambiciones y que —mirá vos lo que te estoy diciendo— los conciertos de Sting. Desde ese 10 de diciembre, el redoblante de mi vida pasó a manos de tu vieja: si alguien iba a marcar el ritmo de allí en más, era ella. (Después vinieron tus tías y tíos y mi vida se transformó en una batucada, pero esa es otra historia.) Y al dejar de pretender la imposición de mi voluntad, al rendirme —bandera blanca, sin condiciones—, me relajé por primera vez en el día. Y esa calma sí se transmitió. Me tiré en el sofá de la habitación con el bollito en el pecho, empecé a cantarle bajito y nos dormimos los dos la noche entera, de un tirón. De allí en adelante, una de mis tareas reglamentarias fue dormirla todas las noches. Ponía el último disco de The Smiths, Strangeways, Here We Come, la apretaba contra mí y le cantaba una canción tras otra. No fallaba nunca. Tengo que acordarme de decirle a tus viejos que hagan la prueba con el mismo disco. Si vos también te torrás antes de que termine, habrá que plantearse que la reacción ante ciertas músicas puede ser susceptible de transmisión genética.

Vuelvo a la noche original, a la autopista vacía y el automovilista solitario. El signo era claro: otra vez, ante la inminencia de un hecho trascendente de mi vida profesional, la vida giraba como un trompo y me dejaba mareado y mirando en otra dirección. Por eso pasé el resto del día haciendo lo que debía —apoyando a la gente que debutaba, sufriendo ante cada desperfecto técnico, saltando entre los estudios de La Plata y Buenos Aires—, pero con el alma en otra parte. Esperando una noticia que no llegaba. Reprimiendo el deseo de importunar a tus padres. A medianoche, la ansiedad era más fuerte que el cansancio. Al levantarme al día siguiente eché mano al celular, pero esta vez no había mensajes. Seguía la incógnita. Te hacías esperar. Y yo me negaba a googlear esta pregunta: ¿Cuánto tiempo permanece un bebé en el vientre materno, después de la rotura de la bolsa?, para no toparme con una respuesta que me empujase del nerviosismo a la desesperación.

Llegaste en la noche del 28. Recibí la noticia poco antes de que César González debutase con su programa Tierra en trance. César y la productora Luciana de la Calle fueron las primeras personas a quienes se lo dije cara a cara. Lo poco que tenía que decir: tu viejo, Alex, de aquí en más El Irlandés Original, envió algo que más que un mensaje parecía un telegrama (después te explico qué es eso) — Baby boy, nacido después de las 9 PM. Lo cual ya era una novedad, porque a contrapelo de la época, tus padres se habían negado a saber si eras boy or girl antes del nacimiento. Como también se habían guardado su predilección en materia de nombres. Tuvimos que esperar otra hora hasta que tu madre mandó esta foto y nos aclaró quién eras: Arthur Emilio Figueras-Craig. Tanto nombre para algo tan chiquito, diría Mafalda. (Esta chica es parte de la familia de todes, asumo que tu madre ya te lo habrá explicado.)

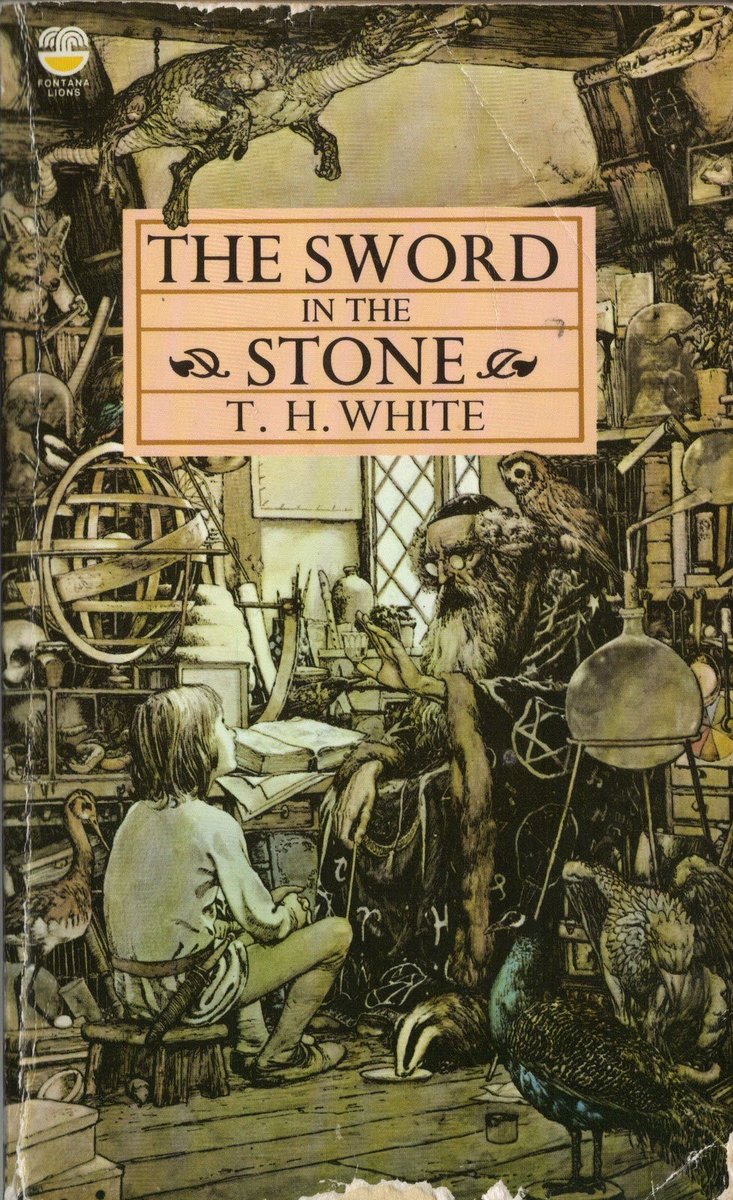

En general, descubrirás que la gente se divide entre los que creen que existe un dios que la da sentido a todo lo ocurre y los que creen que no existe nada parecido y que nos rige el azar, o a lo sumo la resultante de la colisión entre el azar y nuestras voluntades. Yo formo parte de una tercera categoría, muy pequeñita pero que de algún modo les muerde un cacho a las que acabo de mencionar: soy de aquelles que amamos leer, escuchar y ver pero ante todo crear historias. Los que inventamos historias percibimos signos en todos lados. Es decir: de entre la miríada que cosas que ocurren, pescamos algunas que entendemos cargadas de significado y las hilvanamos, dotándolas de un sentido. Ejemplo: que tus viejos te hayan puesto Arthur, cuando es el nombre del primer personaje que recuerdo haber amado desde chico. (La otra opción hubiese sido Robin, por Hood. Menos mal que no eligieron ese. Tus tíos ya te dicen R2D2 por el robotín de Star Wars, si te hubiesen puesto Robin el gaste sería aun peor.) Fue culpa de La espada en la piedra, esa peli animada del '63 que recrea la infancia del rey Arturo, a partir del primer libro de la saga de T. H. White que se llama The Once and Future King. (O sea, El rey que fue y será.) Durante mi infancia acumulé cuanta versión encontraba de las historias de Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda; y seguí haciéndolo de grande, cuando ya pude leer en su idioma original algunos de los libros que habían recogido esas leyendas siglos atrás: Malory, Monmouth y compañía.

Estoy seguro de que la elección de tus padres no tuvo nada que ver con este fanatismo que sostuve toda mi vida. (Porque todavía me dura, te juro. De adulto he ido a Cornwall, a Tintagel, he visitado la Cueva de Merlín. Escribo rodeado de mi módica colección de espadas medievales. He llegado a comprarme una cota de malla. ¡No te rías de tu abuelo!) Pero eso no despoja al signo de sentido. Me imagino en alguna etapa previa de mi vida, recibiendo el mensaje misterioso de que algún día tendré un nieto que nacerá en aquellas islas y se llamará Arthur y creyéndolo más que improbable, un delirio. ¡Pero acá estás! Y los signos siguen acumulándose.

Naciste el mismo día que tu tatarabuelo, mi abuelo adorado, el gordo Ángel —otro con A—, que fue mi primer maestro en materia del disfrute de la vida. El gordo era un sibarita. En vez de saludarte de modo convencional se lanzaba a cantar (me acuerdo de Malevaje, por ejemplo: "Decí por Dios que me has dao / Que estoy tan cambiao / No sé más quién soy"), como si viviese en medio de un musical. Comía y chupaba de lo mejor y fumaba habanos, todavía conservo por ahí cajas de sus Partagás, de sus Romeo & Julieta. Mis primeros artículos y mi primera novela fueron escritos en su Remington Rand. (Una máquina de escribir. Después te explico.) Sigo creyendo que el disparador de mi admiración por Orson Welles fue lo mucho que se parecían. Welles, sí: el director de El ciudadano, el creador e intérprete de Charles Foster Kane.

Es por esas razones, entre otras, que no creo en el dios que lo digita todo ni en el capricho absoluto del azar. Por defecto profesional, me gusta pensar que los universos —porque existe una variedad casi infinita, esto ya lo sabemos— son simplemente la obra del más maravillose de les escritores, una suerte de Shakespeare a la enésima. Los años que llevo en este universo solidificaron la intuición que atesoro desde chico: con sus marchas y contramarchas, con sus giros sorprendentes, con sus dolores injustificables y con sus alegrías, a nada se parece más la vida que a una novela deslumbrante — una versión excelsa de la más perdurable de nuestras formas narrativas.

Qué mundo más terrible, qué mundo más bello

Hay que decirlo: ¡en qué tiempo más peculiar te tocó nacer! Para vos va a ser la normalidad, lo único que has conocido. Pero tus mayores hemos conocido otro mundo. Espero poder decirte algún día: Tus mayores hemos conocido un mundo peor. Lo cierto es que emergiste en circunstancias increíbles, que tus padres ni imaginaban cuando te concibieron. Naciste en un mundo en el cual se podía ver a una medusa nadar en las aguas claras de un canal de Venecia. Abriste los ojos a un mundo lleno de incógnitas dignas de un folletín dickensiano. Algunas de esas incógnitas son enormes y nos involucran a todes: ¿aprovecharemos el sacudón que nos dio el virus para reconstruir el mundo según un orden más justo? Otras incógnitas son más pequeñas pero no menos acuciantes, por ejemplo: ¿cuándo te conoceré? ¿Llegaré a tenerte en brazos? ¿Cuándo volverá a ser posible cruzar el océano, y que ustedes vengan o nosotros podamos ir a Irlanda y visitar ese paisaje johnfordiano?

Una de las razones por las cuales me senté a escribir esto fue, precisamente, porque no disponía de otra forma de estar con vos que pensar en vos. Así que trataré de aprovecharlo para pasar en limpio las pocas cosas que creo haber aprendido en este medio siglo y pico de vida; con la clara consciencia de que no les darás la menor bola al principio, porque —esta es una de las cosas que aprendí— por mucho que insistan en que somos sapiens, no aprendemos tan sólo con el intelecto, con el cerebro, sino que primero aprendemos con el cuerpo. Necesitamos quemarnos después de que nos avisan que eso quema. Recién entonces registramos la enseñanza. Por eso conjeturo que esto no te dirá nada, hasta que te hayas quemado lo suficiente para entender que estas palabras son experiencia destilada, producto de alguien que puso el cuerpo antes que vos y aprendió algo que quizás tenga sentido socializar.

En La espada en la piedra —así como en la leyenda—, Arthur es hijo del rey Uther Pendragon pero no lo sabe. Vive en el Castle Sauvage como un huérfano, criado por Sir Ector y bulleado por su hijo, el tontorrón de Kay. (Que lo llama Wart, o sea verruga. Preparate, Warthur.) Vive soñando con llegar a caballero aun cuando cree que no pasará de paje o escudero, hasta que aparece Merlín y se ofrece a educarlo. El pibe está encantado porque Merlín no se apega a los libros y la educación tradicional, que lo embolan como a todos los chicos. ("Los lunes, miércoles y viernes tocaban Servicio Cortesano y Summulae Logicales —dice la primera frase de la novela—, mientras que el resto de la semana tocaba el Organon, Repetición y Astrología".) Para Merlín, la mejor educación que puede impartirle a ese niño que llegará a rey —cosa que él sabe bien—, es la siguiente: convertirlo en otras criaturas, para que experimente lo que se siente al vivir en condiciones que no son la suya. Y es así como Wart se transforma en un pez, en una hormiga, en un tejón y en un ganso salvaje, que desde lo alto descubre que las fronteras que dibujan los hombres para diferenciar un territorio de otro en realidad no existen — y por ende, que las guerras suelen ser causadas por diferencias imaginarias, o cuanto menos arbitrarias.

Esa enseñanza —para aprender algo esencial de verdad, hay que ponerse en la piel de otro— me marcó para siempre. Pero con el correr de los años empecé a pensar que T. H. White se había quedado corto. Algo disculpable, desde que escribió el libro en la Inglaterra todavía blanca y pujante de los años '30, o sea antes de ese parteaguas para la historia de la especie que fue la Segunda Guerra. Como las consecuencias de la Primera se sentían aún y la Segunda estaba encima, aun cuando nadie intuyese la dimensión de los horrores por venir, White hizo toda la saga girase en torno del tema de (la necesidad de encontar una razón de peso para evitar) la guerra. Su mirada sobre la especie humana es, en general, pesimista. En The Book of Merlyn, el libro póstumo que cierra la saga, el hechicero acumula definiciones, una peor que la otra: nos llama Homo ferox (feroz), Homo stultus (estúpido), Homo impoliticus. "En este momento —dice Merlín— la raza humana se divide políticamente entre un hombre sabio, nueve bribones y noventa tontos de cada cien... Bajo una democracia, él (hombre sabio) se verá compelido a morir de hambre en un desván, bajo el fascismo irá a dar a un campo de concentración, bajo el comunismo será liquidado".

Lo que no entrevió White —que era hijo de un irlandés como vos y escribió parte de la saga en Doolistown, County Meath— fue que aun cuando aprendiésemos con el cuerpo a no embarcarnos en otra guerra total, eso no iba a impedir que siguiésemos practicando violencia contra otres de modos más velados pero no menos insidiosos; a ejercer el control y el sometimiento sobre millones de personas a través de la herramienta económica que limita sus posibilidades —de educarse, de estar sanos, de ser libres de verdad— casi a cero. Por eso creo que hoy Merlín tendría que completar la educación de Wart convirtiéndolo en mujer, en balsero africano que boga rumbo a Europa, en trans, en ciudadano de una villa, en un desocupado, en un homeless, en un preso. (Porque el 99% de los presos, al menos en Argentina, son pobres.) Si me permitís jugar a ser tu Merlín, eso es lo que te diría: desarrollá tu empatía todo lo que puedas, aprendiendo cómo viven aquelles que son menos afortunades que vos. Ponerte en la piel de aquelles con más suerte no es del todo necesario, porque ellos ya viven pensando en sí mismos, y en nadie más, las 24 horas de cada día.

Para hacer eso viene bien leer o ver películas, series o teatro, que siempre proponen ese juego de identificarte con alguien que no sos vos. Pero tampoco es imprescindible: basta con abrir los ojos y ser sensible a aquelles que te rodean y, ante todo, a aquelles que están más allá de las fronteras imaginarias de tu vida: en los márgenes de la ciudad donde vivas, del país donde vivas, del mundo en que vivís. Porque no hay sensación de plenitud más grande que la de hacer lo que sabés que está bien, aquello que hay que hacer. Por supuesto, antes de llegar a esa convicción vas a hacer muchas cagadas, a mentir y a mentirte, a actuar por conveniencia y no por convicción. Pero una vez que pruebes lo que se siente al ser honesto con vos mismo y comportarte bien con les otres, no vas a volver a errar. Ojo, que no estoy diciendo que tendrás éxito asegurado. Estoy diciendo que el bien es su propia recompensa. Porque todo lo demás se corroe o se pierde: la guita, los títulos, la figuración. Pero esas satifacciones no desaparecen nunca, creeme; con el correr de los años, se convierten en la única riqueza que te acompaña hasta el final.

Yo me separé de tu abuela cuando tu vieja era bebé. En aquel entonces, cierta gente vaticinó que esa decisión equivalía a renunciar a tu madre, o por lo menos a perderla en los hechos. Pero aun cuando aquel momento de mi vida lo estaba poniendo todo en duda, recuerdo como si fuese hoy el no porfiado que le devolví a quien me planteó semejante cosa. Si algo tenía claro durante ese tembladeral, era que nada ni nadie podría apartarme de ese bollito que había dormido en mi pecho durante su primera noche en este mundo. Por eso luché con uñas y dientes y creo que no nos fue mal, pero el miedo me quedó tatuado. Años más tarde escribí un guión llamado (¿podés creer? O-T-R-O S-I-G-N-O) Rey, una película que todavía quiero filmar. Es la historia de un tipo que —ninguna sorpresa aquí— teme perder a su hija, y durante lo que imagina será su última conversación con ella, se apura a decirle las cosas que considera esenciales.

Tené más amigos que vestidos. (O que autos o casas, si preferís.) Escuchá a Los Beatles. (O lo que quieras, pero no te pierdas la música.) Leé a Dickens. (¡Leé!) Cantá todos los días. Si alguien te insiste para que le tengas bronca a otra persona o que la desprecies, desconfiá. Cuando te pidan algo, nunca cierres la mano. Cuando hables, mirá siempre a los ojos; la verdad sale sola. Nadá mucho. Por la plata no te preocupes, es papel y los papeles no valen gran cosa. Conocer gente, en cambio, no se devalúa nunca. Viajá todo lo que puedas. Buscá a alguien que te quiera tanto como vos lo querés, y no aceptes nada por debajo de eso. Y nunca seas cruel, porque todos nos equivocamos alguna vez.

Si algo no imaginé, es que iba a terminar diciéndote estas cosas a vos. Pero la situación lo amerita. El presente es trémulo y el futuro es incierto. Y como no sé si te veré o cuándo, prefiero dejarlas asentadas.

La historia de Arthur me acompañó la vida entera, respetando el ritmo de mi crecimiento. Lo que me sedujo de chico es obvio: el niño que sería rey, la espada mágica, el hechicero amigo, la Mesa Redonda, el código de la caballería, la gloria. Pero a medida que pasó el tiempo fui leyendo las versiones de la leyenda que no habían sido adaptadas para público infantil, y entendí que Arthur se había mandado cagadas importantes. Por ejemplo, al descubrir que está por nacer el fruto del incesto con su media hermana Morgana —Morgause, según White—, hace la gran Herodes y manda matar a todos los bebés que nacen por aquellas horas. Eso me produjo una crisis. ¿Cómo podía admirar a alguien que había hecho semejante cosa? Sin embargo, eso me ayudó a asumir que no está bueno medir a una persona sólo por lo que perpetra en su peor momento; lo que cuenta al fin es lo que hace con eso, si asume su responsabilidad y busca redimirse. Eso es la saga artúrica, en último término: la historia de un hombre que no está a la altura de su circunstancia y mete la gamba hasta el cuadril, pero recapacita y hace lo que debe para reparar el daño. No cabe ignorar las caídas, de las que nadie se salva, pero también es necesario valorar lo que hacemos para levantarnos y alcanzar la mejor de nuestras versiones.

Hace treinta y pico de años tuve una gran oportunidad, que en alguna medida malogré. Hoy me descubro en una situación parecida. Se podría decir que obtuve una segunda chance. Las buenas historias aman estas simetrías. Por suerte soy consciente, ahora, y estoy dispuesto a no tropezar otra vez, a ya no darle cabida a las voces que te dan manija y te justifican cuando estás tentado de hacer una macana. Habiendo tanta gente oscura y mezquina, algunos optamos por compensar —tratamos, al menos— apelando a la piedra pedernal que produce chispas de belleza en este mundo. No es tan complicado, al final: se trata de disfrutar al mango de esta vida, sin cagar a nadie injustamente durante el proceso. ¿Cómo no voy a verlo claro, si entraste en la novela a esta altura para remarcar que es posible un happy ending?

Desde acá ya te compramos un montón de cosas, que —no queda otra— te llegarán por correo. Lo único que pedí expresamente fue un ejemplar de The Once and Future King, que debería alcanzarte en diez días. Me ilusiona la idea de regalarte tu primer libro o uno de los primeros, y que sea ese que tanto significó para mí y que está protagonizado por un tocayo tuyo. Imagino que te acompañará durante un tiempo más largo de lo que yo podré hacerlo; y está bien que así sea.

Aunque yo no esté para decírtelo, no lo olvides: vas a crecer rodeado de mucho amor, pero no te lo guardes. El amor es un juego de relevos, la antorcha que recibiste. de tus padres está para pasarla y que otre participe también de esa luz y calor. Cuando la ciencia nos libere de esta, cultiva el sacramento del encuentro con otres y de los abrazos, a sabiendas de que naciste en un tiempo durante el cual peligraron. Y tan pronto puedas, oh Arthur, diminuto monarca de nuestros afectos (me lo repito y no puedo creerlo: tengo un nieto que se llama Art), tomate un minuto para hacer lo siguiente.

Tumbate sobre la campiña que tenés alrededor y extendé brazos y piernas. Mirá al cielo infinito y pensá que estás pegado por esa hechicería llamada gravedad a una bola enorme que viaja por el espacio. La Tierra es una nave, nuestra nave común, en la que estamos embarcados todes. Y no es casual que se trate de una nave redonda. Así tumbado y enfocado en el cielo, pensá que en ese instante sos el piloto de ese navío estelar, o cuanto menos su mascarón de proa. La nave es redonda para que no olvidemos que, estemos donde estemos, en cualquier punto de ese sinfín que es el globo, todos somos sus pilotos por igual, democráticamente, en un momento u otro de su travesía estelar. No desperdicies tu tiempo al timón.

Bienvenido a esta novela, Arthur. Leo tu entrada como una de sus páginas luminosas. Ojalá le añadas un capítulo memorable.

Tu flamante abuelo,

M.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí