El marco normativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la protección del patrimonio cultural como un deber constitucional y un derecho colectivo. La Constitución nacional, en su artículo 41, consagra el mandato de preservar el "patrimonio natural y cultural" para las generaciones futuras. A nivel local, la Constitución de la CABA refuerza este imperativo. En su artículo 27 establece el deber indelegable del gobierno de instrumentar un "proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo" que promueva activamente la "preservación y restauración del patrimonio... urbanístico, arquitectónico". El artículo 32 es aún más explícito, al garantizar la "preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural... la memoria y la historia de la Ciudad y sus barrios".

Este mandato de tutela se materializa en leyes específicas como la Ley N.º 1227 (Marco del Patrimonio Cultural) y el Plan Urbano Ambiental (Ley N.º 2930), que definen el patrimonio como un pilar de la "identidad y la memoria colectiva" y exigen "dotar de amplias características participativas a los procesos de decisión y gestión".

Sin embargo, este andamiaje legal de protección ha entrado en una tensión estructural y un conflicto directo con la política de densificación impulsada por el nuevo Código Urbanístico (CUR) de 2018 (Ley N.º 6099). El CUR ha fomentado la "sobreconstrucción y sobredensificación", transformando barrios residenciales de baja y media densidad en "zonas de sacrificio" destinadas a la especulación inmobiliaria. En este nuevo paradigma, el patrimonio arquitectónico ha dejado de ser un bien colectivo a tutelar para ser considerado un obstáculo para la máxima rentabilidad del suelo.

En los siguientes cuatro casos paradigmáticos mostraremos que el gobierno de CABA (GCBA) tiene una política deliberada de desprotección patrimonial. El GCBA utiliza su aparato burocrático —principalmente la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP)— para neutralizar, revocar o ignorar las protecciones vigentes, facilitando así la especulación inmobiliaria habilitada por el CUR.

La anulación fáctica de la protección estructural

El inmueble de la ex fábrica Barthel, ubicado en la calle Capitán General Ramón Freire 3035/85, en el barrio de Coghlan, se encuentra protegido por la Ley N.º 5117, que le otorga un nivel de protección estructural. La ley protege el valor histórico y ambiental de la totalidad del inmueble. La propietaria del predio es la firma Jorne S.A.

El GCBA, a través de la DGIUR, emitió la Disposición N.º 833/DGIUR/23, aprobando un proyecto que va a demoler el 80% del predio y ocupar el pulmón de manzana con un edificio de cinco pisos. El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció la inconstitucionalidad de dicha disposición, alegando violaciones flagrantes a la normativa vigente:

- Demolición prohibida: La disposición autoriza la demolición de más del 86% del edificio protegido, en violación directa del CUR, que prohíbe la demolición (total o parcial) de edificios con protección estructural.

- Aumento de volumen ilegal: Autoriza un incremento de volumen superior al 250% (más de 8.300 m2 nuevos). Esto contraviene los grados de intervención que rigen para el nivel estructural y prohíben alterar el volumen.

- Invasión de áreas no edificables: Permite construcciones que invaden ilegalmente el centro libre de manzana.

En sede judicial, tanto la empresa como el GCBA sostuvieron que la protección estructural no aplicaba a la totalidad del edificio, sino solo a fragmentos específicos (como el edificio de estilo neocolonial), y que los pabellones fabriles carecían de valor y podían ser demolidos y reemplazados.

Inicialmente, el juez de primera instancia concedió la medida cautelar solicitada, validando la tesis de que la Ley 5117 protege la totalidad del inmueble, postura que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones (Sala III).

Un informe pericial en agosto de 2025, con desconocimiento absoluto de la protección patrimonial, interpretó que sólo una parte del inmueble gozaba de protección estructural, lo que permitió el levantamiento de la medida cautelar. Esta decisión se encuentra apelada; mientras tanto, se inició la demolición del inmueble.

La desafectación por obsolescencia programada

El inmueble ubicado en Campana N.º 3406, esquina José Pedro Varela, es un exponente de la tipología "chalet pintoresquista" de principios del siglo XX. Fue protegido e incorporado al Catálogo Preventivo con Nivel Cautelar mediante la Resolución N.º 594-SECPLAN-2014. La propietaria del inmueble es Distrito DVT Real Estate S.A.

El accionar del GCBA en este caso revela una secuencia de actos destinados a anular la protección:

- Acto 1 (2014): El GCBA protege el inmueble (Res. 594-SECPLAN-14).

- Acto 2 (2018): El GCBA crea el conflicto. Aprueba el nuevo Código Urbanístico, rezonificando la parcela como Unidad de Sustentabilidad de Altura Media (USAM), permitiendo 17,20 metros de altura más retiros (aproximadamente ocho pisos), una escala incompatible con el chalet protegido.

- Acto 3 (2023): Ante un recurso de la propietaria, el GCBA resuelve el conflicto dictando una nueva resolución nueve años después (Res. 66/SSGU/23), que desafecta el inmueble de toda protección.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción judicial que consiguió detener la demolición a través de una medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo. En la demanda se denunció:

- Vicio de procedimiento (recurso extemporáneo): La Res. 594-SECPLAN-14 (de 2014) establecía un plazo de 60 días para objeciones, según el ex-Código de Planeamiento Urbano. El recurso de reconsideración de la propietaria fue presentado en 2022, siete años después de vencido el plazo. El acto de 2014 estaba firme. Al aceptar y tramitar un recurso manifiestamente caduco, el GCBA cometió un fraude procedimental con el único fin de reabrir una instancia administrativa cerrada.

- Vicio de omisión (usurpación de facultades): Una vez firme la catalogación preventiva en 2015, el GCBA tenía la obligación legal de remitir el proyecto de ley a la Legislatura para su tratamiento y catalogación definitiva. El GCBA no solo incumplió este deber, sino que, al revocar la protección por vía administrativa, usurpó la facultad constitucional de la Legislatura de decidir sobre el catálogo patrimonial.

- Vicio de motivación (obsolescencia programada): El CAAP argumentó que, debido al nuevo CUR, el entorno "tenderá a consolidarse en una escala sensiblemente diferente" y, por lo tanto, el chalet "quedará aislado". Esta lógica es perversa: el GCBA crea deliberadamente un conflicto de escalas (CUR 2018) y luego utiliza ese mismo conflicto como justificación "técnica" para declarar obsoleto el patrimonio preexistente (2014) y autorizar su demolición.

Este accionar fue advertido por múltiples expertos dentro del propio CAAP, quienes expusieron que "es el Código Urbanístico el que debería adaptarse al inmueble incorporado con anterioridad al Catálogo, y no al revés".

La negativa de protección por burocracia y ocultamiento

El inmueble de Ávalos N.º 1780, esquina La Pampa, es un chalet con un valor histórico-simbólico singular: según informes de expertos (Arq. Magdalena Eggers y Dra. Isabel Plante), es "el último de los chalets que se mantiene sin modificaciones del primer loteo del barrio Parque Chas" de 1925. Su propietaria, Saltri S.R.L., solicitó su demolición en mayo de 2024.

Siendo un edificio anterior a 1941, el GCBA realizó una evaluación patrimonial a través del CAAP quien "recomendó desestimar la propuesta de catalogación". Basado en esto, el GCBA otorgó el permiso de demolición total en noviembre de 2024.

Nuevamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo denunciando vicios graves que revelan una estrategia de "desprotección por omisión y opacidad". La decisión del CAAP de desestimar la protección carecía de fundamentos.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones, en abril de 2025, revocó el fallo de primera instancia y ordenó la suspensión de la demolición. El tribunal constató que el CAAP había emitido un dictamen nulo al sostener que "llama la atención que... no se hubiera hecho referencia alguna ni al criterio histórico cultural, ni al ambiental".

La Cámara ordenó explícitamente al CAAP que, en 10 días, emitiera un nuevo dictamen "de manera expresa y fundada... considerando particularmente" dichos criterios omitidos.

El CAAP emitió un nuevo dictamen en julio de 2025. En este, admitió por primera vez el valor del inmueble ("esta edificación puede ser de las construcciones modelo... lo que le otorgaría valor histórico-testimonial"), pero inmediatamente ratificó la desestimación argumentando que "este Consejo no cuenta con documentación fehaciente que así lo asevere".

Este caso expone la inversión de la carga de la prueba. El CAAP, como órgano de tutela, tiene el deber de procurar la verdad material. En lugar de ello, y frente a una orden judicial directa, adoptó un rol pasivo, declaró su propia (y fingida) ignorancia —ignorando los informes de expertos ya presentes en la causa judicial— y la utilizó como fundamento para la demolición. Se violó así el principio in dubio pro patrimonio (ante la duda, se protege), demostrando que el aparato administrativo está diseñado para resistir la protección incluso frente a órdenes judiciales explícitas.

El juez Ammirato resolvió que el GCBA no cumplió con la sentencia de la cámara y mantuvo la suspensión de la demolición.

Los nueve inmuebles descatalogados: La prueba del patrón sistemático

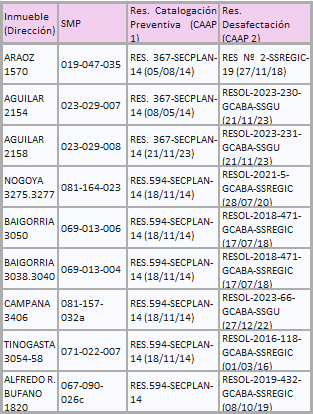

Este caso no se refiere a un solo inmueble, sino a un patrón de conducta revelado por el propio GCBA. En respuesta a un pedido de acceso a la información, la DGIUR emitió un informe donde se listan nueve inmuebles que habían sido protegidos preventivamente bajo las Resoluciones 594-SECPLAN-14 y 367-SECPLAN-14, y que posteriormente fueron desafectados (descatalogados) por el propio Poder Ejecutivo.

El propio informe del GCBA admite que los proyectos de ley para la catalogación definitiva de estos inmuebles no fueron remitidos a la Legislatura (como obliga la ley) porque "se hizo lugar a los recursos de reconsideración y/o jerárquicos en subsidio" presentados por los propietarios.

Esto demuestra una usurpación de facultades legislativas. El procedimiento legal es claro: el Ejecutivo cataloga preventivamente y debe remitir el proyecto de ley a la Legislatura, que es el único órgano con potestad para decidir la protección definitiva.

El GCBA ha creado un bypass administrativo. Utiliza el "recurso de reconsideración" (en todos los casos extemporáneos) como un veto ejecutivo que impide que la protección llegue al ámbito de debate público y legislativo.

La "catalogación preventiva" ha sido desnaturalizada: de ser el primer paso para la protección, se ha convertido en un registro temporal que el propietario puede revocar en las oficinas de la DGIUR, lejos del control ciudadano y legislativo.

Inmuebles catalogados preventivamente y desafectados por el Poder Ejecutivo

El modus operandi de la desprotección patrimonial

La conexión más fuerte entre los casos es la preferencia del GCBA por gestionar el patrimonio mediante resoluciones ejecutivas (DGIUR) en lugar de leyes (Legislatura). En los casos de Campana y de los nueve inmuebles, el Ejecutivo revoca protecciones preventivas para evitar que lleguen a la Legislatura. En el caso Ávalos, se niega a iniciar el proceso legislativo. En Barthel, el Ejecutivo anula una ley (N.º 5117) mediante una disposición administrativa (N.º 833/DGIUR/23). El resultado es el mismo: el Poder Ejecutivo controla el catálogo.

El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales es utilizado sistemáticamente para proveer la justificación "técnica" a decisiones políticas. En Campana, el CAAP (por mayoría) provee la justificación de la "obsolescencia" por el CUR. En Ávalos, primero omite analizar los criterios clave y, tras la orden judicial, se niega a evaluar la evidencia histórica. En Barthel, la DGIUR, fundándose en el dictamen del CAAP, es la que emite la disposición violatoria.

En ningún caso de desafectación o desestimación se convocó a instancias de participación ciudadana, tratando el patrimonio colectivo como un asunto privado entre el GCBA y el desarrollador, en clara violación al PUA y al Acuerdo de Escazú.

El GCBA no utiliza una sola táctica, sino que adapta su estrategia según el nivel de protección del inmueble y el estado de su protección:

- Táctica 1: Revocación de protección preventiva (casos Campana y los nueve inmuebles mencionados). Es la más común y administrativamente "limpia". Se aplica a inmuebles con protección preventiva y no definitiva. El GCBA espera el reclamo del privado y usa su poder administrativo (vía DGIUR) para revocar la protección y liberar el lote para el CUR.

- Táctica 2: Negativa a proteger por omisión (Caso Ávalos). Se aplica a inmuebles valiosos, pero sin protección formal. El GCBA usa la opacidad burocrática y dictámenes deficientes del CAAP para "desestimar" el valor, permitiendo la demolición antes de que la protección pueda judicializarse o debatirse públicamente.

- Táctica 3: Anulación de protección definitiva por interpretación (Caso Barthel). Es la táctica más perversa, reservada para inmuebles ya protegidos por ley. En el caso de la ex fábrica Barthel, el Poder Ejecutivo no puede revocar la Ley 5117, por lo que la ignora, emitiendo un acto administrativo que la contradice abiertamente, forzando a la sociedad civil a una larga y costosa batalla judicial para probar lo que la ley ya establece.

La conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, analizada a través de estos cuatro casos, no puede calificarse como negligencia, errores aislados o una simple gestión deficiente. Por el contrario, la evidencia demuestra un patrón coherente, sistemático y deliberado.

El GCBA ha instrumentalizado su aparato administrativo —la DGIUR y el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales— con un fin político claro: alinear la política de protección patrimonial con los objetivos de máxima rentabilidad constructiva establecidos en el Código Urbanístico.

El GCBA utiliza activamente la política patrimonial para favorecer la especulación inmobiliaria. El patrimonio arquitectónico e histórico ha dejado de ser un bien colectivo sujeto al deber de tutela constitucional para ser gestionado como un obstáculo removible que impide la plena realización del potencial constructivo (y especulativo) otorgado por el CUR.

- El Código Urbanístico crea el potencial de especulación.

- La protección patrimonial (sea preventiva o definitiva) actúa como un freno legal y económico a esa especulación.

- El GCBA, en lugar de proteger el patrimonio como le ordena la Constitución, activa su poder administrativo para remover ese freno.

- Si la protección es débil (preventiva), la revoca administrativamente, usurpando la autoridad de la Legislatura.

- Si la protección no existe (potencial), se niega a crearla, violando sus propios procedimientos de evaluación y ocultando el proceso.

- Si la protección es fuerte (una ley), simplemente la viola con un acto administrativo de menor jerarquía.

Al incumplir sistemáticamente sus deberes procesales, constitucionales e internacionales (Acuerdo de Escazú), el GCBA no actúa como un custodio de la memoria y la identidad de la Ciudad, sino como el principal facilitador de la especulación inmobiliaria. Transforma la "democracia participativa ambiental" en un diálogo privado entre funcionarios y desarrolladores, donde el patrimonio colectivo es la variable de ajuste para maximizar la rentabilidad privada.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí