La sustancia más plástica, más maleable del universo es el tiempo. Tan plástica es, que torna relativas verdades que creíamos universales. El veinte años no es nada de Le Pera expresaba la realidad de 1934, cuando un Bugatti carecía de rutas donde alcanzar los 150 km/h que su motor habilitaba y la gente tenía margen para sentarse a escuchar la radio y escribir y despachar cartas. En materia de marchas, el universo nunca metía un cambio por encima de segunda. Pero hoy cambian millones de cosas en veinte años. En el año 2000, si decías google creían que te habías atragantado. En el año 2000, si decías YouTube creían que hablabas de una banda irlandesa. Y sin embargo, aun cuando considerar lo ocurrido hace veinte años suena como remontarse a la Edad Media, en otros aspectos —en lo que hace a la constante humana, especialmente— es como si el tiempo no hubiese pasado.

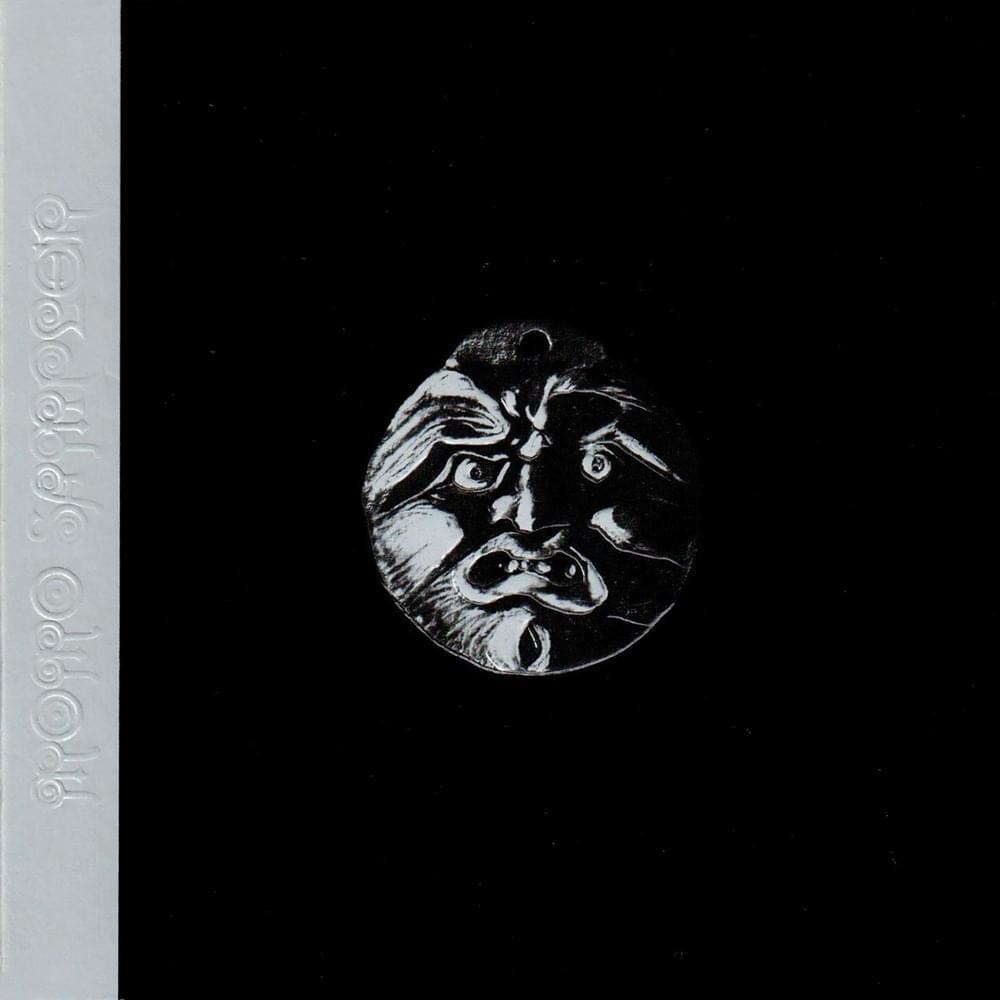

¿Qué era de nuestras vidas hace veinte años? Los ayudo a ubicarse: en el 2000 el Presidente era De La Rúa, fue el año del escándalo de la Banelco y de la renuncia del Vicepresidente Chacho Álvarez. Ese fue también el año en que me rajaron de Clarín —un hecho que terminó convirtiéndose en algo parecido a una medalla, cosas que sólo el tiempo logra— y durante el cual la Rolling Stone me encargó entrevistar a Los Redonditos de Ricota para hablar de su noveno disco, Momo Sampler, que en pocos días cumplirá dos décadas. En ese momento Los Redondos no sabían que Momo sería su último disco, y yo no sospechaba que sería mi última entrevista con ellos.

A lo largo de no menos de quince años, habíamos conversado formalmente unas cuantas veces y yo los había seguido en muchas excursiones por los territorios de la noche. Esa vez arrancamos en la casa de Skay y Poli, pleno Palermo, frente deslucido e interior en obra. (En aquel texto la describí así: "Ambientes sencillos, carentes de pretensión y totalmente desprovistos de los gestos de la moda o del poder económico; una casa como la de uno".) El ritual era inescapable, y un tanto cruel: primero había que escuchar el disco entero, en presencia del triunvirato que imperaba graciosamente sobre el universo redondo — Poli, Skay y el Indio. Hablo de crueldad porque es imposible escuchar una obra nueva de esa ambición y estar en condiciones de apreciarla de un saque, a no ser que seas un aparato. Uno se sentía más presionado para decir algo inteligente que para procesar lo que la obra le producía en el alma. Pero las escuchas iniciales eran útiles como escenografía de la charla que advendría. Aun en el peor de los casos, te proporcionaban los colores primarios de la obra. Y a partir de eso charlamos un rato largo y después fuimos a cenar a una parrillita cuyos responsables —graciadió— tuvieron la deferencia de sacar el CD de Alejandro Sanz que sonaba cuando entramos y poner Oktubre al toque.

Nadie parecía advertirlo, y mucho menos hacerse cargo, pero visto con perspectiva estaba escrito que el futuro venía preñado de cambios. El Indio y su compañera Virginia esperaban a su hijo unigénito, Bruno, a quien acababan de ver a través de una ecografía que produjo una impresión duradera. ("Parece que es varón... Es como Chucky, el crío. Horrible. Está adentro de un jugo", bromeaba el Indio. Las impresiones en papel de aquel visionado adornaron durante años la heladera de la casa de Leloir.) Y el disco que acababa de concebir con Skay también era una criatura diferente.

La participación de los otros músicos había sido escasa, ya no se trataba de canciones cuyos arreglos Skay bajaba a tierra y pasaba a los demás para adaptarlos al formato del combo rockero. Esta vez el Indio conservó muchos de los sonidos que había usado en sus maquetas originales, tomados de otras fuentes, deformados por una tecnología que empezaba a permitir esos juegos y convertidos en texturas sobre las que intervenían su voz y la guitarra de Skay. La clave del concepto estaba en la fórmula que expresaba el título: la cópula entre algo inherente a la especie humana, una celebración eterna y a la vez cíclica, como lo es el carnaval (de ahí la referencia a Momo), con las posibilidades inéditas que la ciencia estaba abriendo. La ingeniería alentaba a tomar una muestra, o sea un sample, de cualquier sonido, y procesarlo a piacere del artista. Y eso le permitió al Indio pasar de página a la hora de componer. Ya no se trataba de agarrar un instrumento y encadenar acordes con gracia. Ahora la cosa se parecía más a pintar: elegir un par de colores sonoros con los que enchastrar el silencio, mezclarlos y adivinar la forma que empieza a aparecer. Cuando en la casa de Palermo, después de la escucha inicial, pregunté quién era el fanático de las texturas, Skay —que era parsimonioso para todo— levantó un dedo al vuelo y, señalando al Indio, decretó: Él.

La charla continuó otro día, en ese suburbio de la casa de Leloir donde el Indio tenía su estudio (Luzbola) y su bunker (Luzbulo). Aquella vez me llamaron la atención el desparramo de CDs, de cómics —mucho Hugo Pratt, vi entonces— y de libros, donde al inefable estilo de Solari se mezclaban uno del ayatollah Khomeini con el Sex de Madonna y un doctrinario de Evita. Fue mi primera visita a la casa, gesto que tomé como un honor en reconocimiento a la confianza ganada en quince años de respetuo mutuo (cosa rara en este medio, créanme) entre periodista y artista. No imaginaba ni por las tapas que quince años más tarde —el tiempo es juguetón, ya lo dije— pasaría allí infinitas horas, conversando con el Indio y pergeñando a dúo su libro de memorias, Recuerdos que mienten un poco. Bastante tenía entonces con la emoción que me despertaba ser recibido en Solarilandia, entrever a Bruno detrás de una panza enorme y conocer a Virginia, a quien describí así: "No se parece a una Dama Dragón ni a Panam ni a una modelo anoréxica ni tiene 16 años. Es una mujer, simplemente, de sonrisa cálida y mirada inteligente".

Todo parecía estar como siempre y, a la vez, todo estaba por pegar un volantazo feroz. Hoy es inevitable escuchar Momo Sampler y percibirlo como un punto de no retorno, una suerte de non plus ultra. El mismo hecho de que el Indio siga considerándolo el mejor disco de Los Redondos sugiere que había llegado a la máxima altura que podía permitirse con esa formación. Para seguir camino, al cohete no le quedaba otra que desprenderse de la etapa y de los propulsores que habían cumplido con su función. Las cosas que uno intuye, mucho antes de poder filtrarlas por el raciocinio: escribí entonces que el disco plasmaba "un nivel de cristalización tan perfecto que sólo deja margen para imaginar un futuro de cambios rotundos".

Mierda que fueron rotundos. Pero en aquel momento no podíamos más que adivinarlos. Al Indio lo emputecía la sensación de que algo se había jodido en la máquina, de que estaba ocurriendo algo antinatural que volvía inevitable el desastre. Por eso el recurso a la idea del carnaval, que tradicionalmente "es cíclico. Después del festejo viene la Cuaresma, el ayuno, el cambio en los comportamientos", decía el tipo que había sido el frontman de la única pyme exitosa del período menemista. "Pero acá no. Acá el carnaval es permanente. Un show con violencia y ruido, en el que no hay ninguna esencia en juego". Era como si nos hubiésemos subido a una Ferrari, metido quinta y, al aproximarse una curva cerrada, advertido que la palanca se había trabado e impedía el rebaje. O como esa iluminación de día constante que crean artificialmente en los casinos de Las Vegas (¡"un galpón de luz"!), para que pierdas noción del tiempo y no dejes de jugar. Nadie puede vivir en un día perpetuo, sin dormir — sin soñar.

Momo Sampler son Los Redondos arrojando un fierro al interior del mecanismo, para hacerlo saltar y recuperar la dinámica cíclica de la existencia. Es una obra que abraza su divina decadencia —finisecular, hija de un tiempo bisagra—, convencida de que al sacrificarse precipita un cambio verdadero. Por eso sigue sonando así, a veinte años de su alumbramiento: como el final de mucho y el principio de todo lo demás.

El álbum, canción por canción

El arranque es abrasivo y establece las reglas. En el arte del disco, el Indio arriesgaba una definición triple: Momo Sampler era a la vez "una orgía de baja fidelidad", "un carnaval de la emulación" y "una impostura de la impostura". Y El templo de Momo suena a rock pero está interpretado por algo que, en los hechos, ya no era una banda de rock sino dos artistas experimentando en un laboratorio. La canción no sólo practica la impostura sino que además habla de ella, a través de personajes que habían participado genuinamente de la experiencia de los '60 y que, cuando el tren los dejó a pie, le sacaron el juguito a los exóticos saberes que habían adquirido durante la fiesta, convirtiéndose en "santones de la new age o usuarios de tarjetas truchas... La esencia del travestismo", me dijo el Indio. "Clase media, no Fuerte Apache".

Morta punto com confirma que el viaje en que acabamos de embarcarnos es definitivamente otro. Suena como música ideal para una fiesta de fin de siglo —no desentonaría como parte de la banda sonora de The Matrix— y su protagonista está lanzado a uno de esos trips que sabes cómo empiezan pero no dónde terminan. El Morta es "un hamponcito de barrio con el marulo lleno de aserrín, un pícaro típico, de esos que la pegan un día pero después tienen que salir a yugarla otra vez". Cuando habla de la canción el Indio se ríe, porque su cabeza evoca a ciertos personajes que conoció y amaban descontrolar sin red, al punto de "querer gozar, machacándosela contra un cascote". Al poco tiempo la profecía se autocumplió y Momo Sampler empezó a sonar en algunas raves, entonando a los Mortas de la nueva generación.

Cuando llega La murga de los renegados, la fiesta se ha consumido y la resaca te remacha al piso. Lo que se ve entonces es lo que queda al descubierto cuando se queman las luces de la disco: una fila de pobres que viene marchando desde el amanecer de la Historia; bien jodidos, no por desmérito sino porque el bolillero del Bingo Tongo los cagó al definir dónde nacerían; y a los que nunca se les ofrece un programa que los integre al guateque. Y sin embargo perseveran, demandando una bendición del mismo modo en que Jacob se la reclamaba al Ángel al que se prendió como garrapata. Esa es la bendición del capítulo 32 del libro del Génesis, que Harold Bloom tradujo del hebreo como "(Dame) Más vida": no como pedido de una existencia más larga, sino exigencia de una vida iluminada, en otro nivel de conciencia, a quien o quienes están en condiciones de facilitarla. Desde el origen de los tiempos el pobrerío viene pidiendo una vida así por las buenas, pero de tanto en tanto se le oscurece la nube y querella de otro modo, invitándote a lubricar su guillotina con el cuello o poniéndote un chumbo en la frente. (Más sobre este asunto, en breve.)

La murga de los renegados es de las canciones que mejor grafican el proceso de creación del disco. Está construida a partir de ese sonido del arranque, que pertenece a un instrumento australiano llamado didgeridoo. El Indio lo encontró en algún lado que no recuerda y lo pasó por la licuadora digital. De ahí se desprende el ritmo arrastrado, cansino que define la canción toda y el Indio asimiló a esa marcha del pobrerío que ya no da más... pero ojo, que tampoco deja nunca de avanzar.

El Doctor Saturno al que se le consagra la cuarta canción del disco es un descendiente del Doctor Robert de Los Beatles: un presunto matasanos al que se acude cuando el cuerpo pasa factura por los excesos y se necesita un toque mágico que devuelva la forma humana y te regrese a la lid en forma primorosa. El Indio difumina las barreras entre su yo real y el personaje que habla en primera persona, y a la vez difumina las barreras del tiempo. Hay una diferencia entre el Indio del presente, aquel que arranca diciendo: Estoy hasta la pasta de misas cómicas (esta no es la primera alusión a un cierto hartazgo general, y por cierto no será la última) y aquel del pasado que le pide un turno a Saturno, a cuya consulta llegará con los remos (o sea los brazos) muy pinchados, a la moda del rock and roll. Lo que une a esos Indios de épocas diversas es la sensación del cierre de un ciclo, de haber tocado un límite que empieza a demandar reinvención. Por eso se apilan las puteadas y la descripción inclemente de una situación que ya no da para más: Me cago en mis huesos... Voy ciego, tonteando en la Orquesta Antibalas... (O sea, en Los Redondos.) No marcho en mi vieja murga, en las calles no me muestro más... Te pido una leve mejoría.

La música empasta el color psicodélico de la guitarra de Skay con el industrial de la base. Lo cual torna aún más absurda la queja que profirió entonces un santo patrono de la música uruguaya, por lo que estimaba apropiación indebida del carnaval por parte de Los Redondos. La presencia de Momo en el disco es puramente conceptual. Dejando de lado el detalle de que el carnaval no nació al mundo al otro lado del río sino un poquito antes —entre veinte y cincuenta siglos antes—, Momo Sampler tiene menos murga en términos musicales que El anillo de los nibelungos.

A continuación llega una de las canciones más inolvidables de Los Redondos, La murga de la virgencita. La historia tiene germen en los recuerdos del Indio de otro tiempo, cuando fatigaba bondi para ir de La Plata a laburar a Capital: las pendejitas prostituyéndose al costado del camino, a la espera del próximo camionero-cliente. La descripción es precisa, casi antropológica: la cría "se tambalea en sus tacones" de zapatos que le quedan grandes, mastica permanentes chicles de menta para sacarse el gusto a mierda de la boca, usa "pilchitas de poliéster" y, mientras se maquilla, su presente contrasta con los amores suaves de película con los que no deja de soñar; cabe un abismo entre su realidad y la fantasía que alienta, tan atroz como el que en plena Depresión vivía el personaje de Mia Farrow en La rosa púrpura del Cairo.

Pero por supuesto, la Virgencita no es una excepción, sino apenas un exponente del pobrerío en peregrinación permanente. Ciertas cosas que el Indio dice de ella se aplican a la entera murga de los renegados: No tiene nada que perder... Nunca pudo comer del queso / Sin que la trampera la aplaste... Otra polilla en busca de la luz.

Y pensar que la canción estuvo a punto de quedar descartada, hasta que dieron con ese piano nervioso que agrega tensión al melodrama digno de Manuel Puig. Intervención prodigiosa al menos para nosotros, que venimos disfrutándola y sufriendo con ella desde entonces. Para ponerlo en los términos que el Indio mismo plantea: Milagro más, milagro menos...

Pool, Averna y papusa es un showcase ideal para la exquisitez de Skay. "Eso que hace es una maravilla", dice siempre el Indio. Que trata de interferir lo menos posible, apelando a un personaje que ya tenía recorrido en sus letras —el Zumba—, en el acto de subirse a "su vieja pick-up" y perderse en la ruta. Lo llamativo es que la imagen del raje a bordo de la pick-up ya había aparecido antes ("Le dan a la F100 a toda mostaza", canta en El templo de Momo), y que ambas remiten a una experiencia de juventud, cuando casi se mata en Punta Lara manejando un jeep Ika en pleno trip de ácido. "Se ve que me había enroscado con algo", me contó. Lo cierto es que subió al jeep, que tenía una dirección durísima y al que había que pisar a 80 km/h para que no vibrase de manera insoportable. Y a esa velocidad empezó a ir y venir por la avenida costanera, hasta que perdió el control, chocó contra unas piedras y quedó convertido en "el monumento al jeep Ika".

Es indudable que existía algún motivo, más intuitivo que racional a esa altura, por el cual el Indio regurgitó aquella experiencia casi terminal en el año 2000. La necesidad de decir un adiós estaba a la vista, dejó los dedos marcados por todas partes. Tal vez la inminencia del hijo subrayaba la oportunidad de pasar de página y dejar atrás el tiempo de la joda: los primeros años en Leloir, durante los cuales seguía viviendo de noche, jugando al pool con amigos y matizando con ese licor italiano tan rico, un amaro oriundo de Sicilia. Pero claro, cuando uno empieza a decirle adiós a ciertas cosas pone en marcha un proceso que no sabe dónde termina. Lo indiscutible es que el Indio necesitó entonces que el Zumba se subiese a su camioneta y llegase "al borde del abismo", para permitirle —y permitirse— una nueva oportunidad.

Ninguna expresión popular plasma mejor la graciosa apertura a lo que el destino traiga aparejado que aquella con la que el Zumba se despide: ¡Que ruede la bola!

Murga purga es el vehículo musical para una retahila de insultos. Eso sí, un vehículo muy vistoso, de esas páginas típicas de Los Redondos que permiten que uno se sienta parte de un ejército eslavo que celebra un triunfo mientras le entra al slivovitz como si no existiese el mañana. La letra se ensaña con otro de esos pícaros de clase media de los que el disco arrancó hablando, en este caso un dealer indiscreto que terminó en la cárcel y allí completó su metamorfosis en soplón.

En cualquier caso sigue siendo una canción infecciosa, práctica para la cartera de la dama y la billetera del caballero, y de suma utilidad cuando se quiere putear a alguien que impresiona como despreciable. Desde hace algún tiempo, cada vez que escucho ese verso que dice buche, sebo, buche, mi cabeza me traiciona y escucho Bullrich, sebo, Bullrich / Vos, bola de mierda... / Carne que camina / Parida con un pedo triste. Mis tapones de cera demandan limpieza profunda.

A continuación llega una canción de esas que nunca pierde vigencia, de un modo maravilloso y terrible a la vez. Sheriff es una marcha fúnebre, una endecha desde la cual el Indio le da voz —irónica, por supuesto— a la clase media que ensalza al policía bravo que le quita a los negritos de encima. No tienen norte, no tienen salvación / Hacé el trabajo y redimilos, por favor / Que se mejoren allá, en la eternidad / Partiles el buñuelo y quitá mi pena así. Cuando uno escucha los versos Tapales la nariz... / Con bollitos de tissue la imagen cobra forma y se vuelve indeleble: ya no podés dejar de ver al pibe muerto, tirado en una camilla, con esos papelitos en las fosas nasales "para que los cadáveres no secreten ningún jugo".

Pero la narrativa evoluciona y la música con ella. La escenografía deja de ser banda sonora de cortejo mortuorio en alguna republiqueta asiática para pasar a rockear, blusear en la guitarra de Skay y conducir al ruido maquinal de un mecanismo inescapable. Afilando la guadaña me esperás, dice el narrador, cuando advierte que tarde o temprano le tocará también a él. "Es como el célebre texto de Brecht", me dijo el Indio. "Primero fueron por estos por los que no dabas un peso, después por aquellos otros que tampoco te importaban... ¡y un día te van a caer encima a vos!"

Pensando como una acelga es el tema que el Indio ensalza del disco que más le gusta. Seguramente porque, como le gusta subrayar con sonrisa de Luzbelito, "en términos musicales es una verdadera locura". En efecto, no hay de dónde colgarlo en el perchero de los formatos ricoteros que la monada aprecia. Más bien responde al deseo de encontrar un correlato sonoro a lo que se vive durante una experiencia psicodélica, a consecuencia de la cual podés encontrarte en efecto pensando que sos una verdura.

El Indio dice siempre que nunca tuvo un trip malo pero sin embargo en este trip musical asoman los fantasmas. Ahí resurge la salida a la ruta "en plan de chofer suicida", el coqueteo con el límite: Volanteás, volcás... Y el rechazo a aquello que descubre en derredor: Las reliquias huelen mal, dice. Y cuando le preguntas quiénes eran las reliquias, responde: "Éramos nosotros". No tiene un pelo de zonza, la acelga. De hecho lleva décadas sin ponerse al volante de un vehículo, y no creo que sea tan sólo porque le da paja. Es el mismo impulso que en la canción siguiente le atribuirá a la piba con la remera de Greenpeace, que por las dudas nunca está cerca de las vías / Sin mirar atrás. El instinto de autopreservación por encima de todo. La necesidad de poner distancia respecto de todo lo que empezó a oler mal.

Una piba con la remera de Greenpeace tranquiliza en términos musicales, es de esas baladas rockeras que Los Redondos hacían tan bien. Pero el retrato de la muchacha es inquietante: una chica de clase media que quiere llevar un estilo de vida que no puede costearse, y por eso se arrima a "algún pavo ingenuo" que le pague los gustos. Pero con el paso del tiempo el precio de esa transa se torna intolerable, por eso el Indio canta: Ya se cansó... / ...de taparse la boca para no gritar. Las moscas han empezado a rondarla, y eso nunca es gratis. El partido entró en tiempo de descuento. En el mundo de esta piba, las vías del tren juegan el mismo rol que la picada suicida para el Zumba: el plan de contingencia, el cartel que señala la salida que es el último recurso cuando no se puede rajar a través de la puerta de adelante... y por las buenas.

Llevo meses escuchando Blackstar en el auto. El último disco de Bowie, aquel que concibió cuando ya sabía que se iba. Y por eso me conmueve siempre —¡no falla ni una sola vez!— la forma en que despega el segundo tema, 'Tis A Pity She Was A Whore: con el sonido de su respiración, esperando que arranque la pista para empezar a cantar. Desde la primera vez que lo oí me remitió al comienzo de Rato molhado, la última canción del último disco de Los Redondos. Se trata también de una respiración, aunque de un tenor distinto: suena a la inhalación vertiginosa de alguien que despierta de un (¿mal?) sueño.

Rato es una maravilla, por donde se la vea. Épica, casi una jiga, ese baile antiguo que se ejecutaba en 6/8, pero su héroe no es un aventurero irlandés ducho con la espada sino un negrito de los nuestros: un tumberito, criatura concebida por sus padres durante una visita higiénica a la cárcel, que nunca vio una espada pero lleva encima una faca con la que puede dibujarte una gargantilla de sangre. (La clase de criaturas, precisamente, por las que gente como el Sheriff de la canción se gana el sueldo.)

La operación que el Indio realiza acá es la versión concentrada de lo que Los Redondos realizaron durante su carrera respecto del público que los seguía. Hablamos de centenares de miles de pibas y pibes de generaciones sucesivas, que habían sido empujados fuera del sistema, a Finisterre, donde no se los apreciaba ni se los reconocía ni se les daban oportunidades de desarrollarse y no contaban siquiera con norte político o guía alguna... más allá de Los Redondos, claro. Que los cobijaban siempre y los hacían sentirse humanos en vez de flores en la basura y les decían que tenían derecho a ser los héroes de sus propias vidas. Por supuesto, dentro del exiguo marco que tenían a mano. "El cielo de esos chicos es muy estrecho, porque no conocen más que lo que se les muestra —y les vende— la TV", me dijo el Indio. "No pueden tener idea de que hay otra vida, carecen de elementos para imaginarla... Por eso se contentan con desear lo que la TV les refriega por las narices y, en el mejor de los casos, mojar un poco la galletita".

Y eso es lo que hace la canción con el Rato: le concede el protagonismo de su propia vida, lo deja mojar la galletita. El pibe apura el trago de su existencia, goza de perfumes, bebas impalas, Jack Daniel's y botas nuevas y se enfrenta a las balas —que no duelen mucho / Tan sólo arden— con la calma elegante de quien le ha sacado todo el jugo a su rol protagónico. El Indio no romantiza su violencia, pero sí el coraje del pibe que teniéndolo todo en contra nunca se achicó ante nada; la intensidad con que eligió vivir, robada como todo lo demás, y la forma en que escribe su propio final: Mandinga lo pone así / Siniestro pero gentil / Una sombra chinesca / Que encandila a su muerte y se va. Como se fue el Zumba. Como estaba por irse el Indio. Como se va la canción de a poquito, en fade, mientras Skay borda cosas gloriosas.

Cuando me enteré de que Los Redondos se habían separado, entre las primeras cosas que pensé fue que Rato molhado era una despedida inmejorable. Desde entonces oscilo. A veces creo que esa respiración del comienzo representa el despertar de un mal sueño, pero otras prefiero creer que es la forma en que inspira aquel que, resucitado, vuelve a la vida.

Más vida

¿Qué clase de resonancia conserva Momo Sampler veinte años después? Porque hay obras que agotan su valor como cápsulas de un momento histórico y por ende no viajan bien al futuro, salvo como artefactos de museo. Pero hay otras cuyo peso específico les permite interactuar con los tiempos nuevos, redefinirse en otro contexto, revelar capas de sentido que recién entonces se tornan legibles.

En términos musicales, Momo Sampler sigue sonando a novedad. Los últimos discos de Los Redondos y los solistas del Indio crearon su propio sistema solar, son una galaxia aparte. Se los reconoce e interpreta, pero no operan en el contexto de lo que se produce y viene sonando en los últimos treinta años, ni se dejaron invervenir por las modas sucesivas. En consecuencia, no envejecen sino que añejan; juegan en una liga aparte, que inventó su mitología y sus códigos de lectura particulares.

Hay, sin embargo, un elemento que ancla Momo Sampler en su momento histórico. Trasunta un desprecio por la política como herramienta que por cierto, no puede ser más comprensible: veníamos del Felices Pascuas, de la hiperinflación, de Carlos Saúl cerrando una ruta para probar su Ferrari, de la venta a precio vil de nuestras empresas y recursos. Y estábamos a cinco minutos del corralito, el que se vayan todos, el helicóptero y los muertos en la Plaza. El panorama era desolador, no hay cómo negarlo. El Indio dijo en aquella entrevista para la Rolling: "Se va Menem y viene Pepeto de la Ruta y todas son transas para llegar al sillón desde el que firmás las concesiones y colocás a tus parientes y evadís impuestos y mandás la guita a las Caimanes". El carnaval del que hablaba Momo Sampler era "el de los cánticos que denuncian las trapisondas de los notables". A partir de esa realidad que percibía cualquiera que tuviese medio ojo abierto, la conclusión era tan lapidaria como inescapable: "Acá no se decide un carajo", decía el Indio. "Somos una republiqueta periférica. Y punto".

Pero los veinte años siguientes supusieron un cambio. Aunque estamos lejos de la Comuna de París y del octubre ruso, la primera década del siglo reivindicó la política como instrumento de cambio, acá y en buena parte de América Latina; y durante algún tiempo se decidieron bastantes cosas en beneficio de la causa popular, entre otras cortar lazos que nos sujetaban — como la dependencia del FMI. Por supuesto, después pasó lo que pasó y retornaron las trapisondas y la guita fletada a los Caimanes, pero ya no fue lo mismo. Había otra experiencia en el terreno de lo posible, la memoria fresca de un tiempo mejor que todo lo que habíamos conocido antes, y eso ayudó a dar vuelta la taba en tiempo récord.

Aun así hay una parte del drama social, del cabaret político que Momo Sampler tematizaba, que no sólo sigue vigente, sino que además explica el retroceso de los años recientes. Los personajes que en el disco venden humo, usan tarjetas truchas y reclaman mano dura son los mismos que hoy hablan en contra de las vacunas, denuncian el ataque a la propiedad privada y se desgarran las vestiduras ante el intento de reformar la Justicia. Tanto entonces como ahora, Momo Sampler le mete palos a un sector social que, como los hipócritas de tiempos evangélicos, "se dedican a mirar tan sólo la paja en el ojo ajeno". En aquella entrevista, el Indio daba un ejemplo concreto: "La señora que revuelve su cacerola (hoy podríamos decir: que golpea su cacerola) y pide más bala, mientras ignora que su hijo afana motos".

¿Y cuáles serían los motivos de esa disociación entre lo expresado y la realidad? "Vivimos en un mundo en el que todo es apariencia", decía el Indio en el año 2000. "La gente tiende a pensar que la impostura está en aquellos que detentan el poder, pero todo el mundo pretende ser algo distinto de lo que es. Nadie quiere asumir lo que pasa. Se contentan con contemplar el biombo que ponen entre ellos y la verdad... (Porque) Los medios no reflejan la realidad. Son el biombo que hay entre la gente y la realidad". Un biombo, agregaría yo, donde se proyectan sombras chinescas que pintan a una fuerza política como un monstruo. ¿Cuántas generaciones crecieron ya en el rechazo a pensar políticamente, desde la comodidad de las fobias que les inculcaron?

Esa es otra divisoria que el disco subraya y sigue en pie. Los personajes despreciables, o al menos cuestionables, son siempre adultos. Pero los personajes a los que se trata con ternura y delicadeza son siempre jóvenes: la Virgencita, la Piba, el Rato. En aquel momento el Indio decía: "Los jóvenes saben que no tenemos un lugar para ellos. Por eso se apoyan entre sí". Y la evolución histórica que hubo desde entonces subraya una continuidad: está el sector —minoritario, por suerte— de adultos que recibieron la dictadura con alivio, se reconvirtieron al menemismo en los '90 y al macrismo en esta década, y el sector de los que entonces eran jóvenes a la intemperie, crecieron escuchando a Los Redondos y en este siglo encontraron contención en tareas comunitarias de distinto signo, tanto políticas como sociales. Esa es una de las explicaciones a la pregunta de por qué esta vez no fue como en los '90 o en 2001. Porque existe una juventud que creció escuchando a Los Redondos y al Indio y hoy participa de la vida pública en lugares relevantes. Porque hay intendentes, diputados/as, ministros/as y referentes/as sociales para quienes Momo Sampler forma parte de su ADN, e impulsan a diario iniciativas que dejan atrás la cultura del individualismo y el sálvese quien pueda en favor de una cultura de la solidaridad, que encuentra intolerable la idea de largar duros a los desangelados.

Al final de aquella entrevista, el Indio dijo: "Ningún imperio dura eternamente. En general hacen un ruido, al caer, proporcional a su tamaño... Estamos al final de una cultura. Ojalá pase algo, y pronto, que lo conmueva todo".

Mierda que pasaron cosas. Y pasaron como vos no lo esperabas, claro. No es casual la diferencia entre el Indio desencantado de Momo Sampler y aquel que cuatro años después volvió al ruedo hablando de la inocencia. Parte del mérito se lo debemos a Bruno Solari, pero también habían pasado cosas más allá de las fronteras de la República de Parque Leloir. Muchas de las que pasaron habían sido buenas, y no pocas de esas buenas fueron maravillosas. Y en ese contexto de lucha trabada y sucia que caracteriza al siglo y sin embargo empuja hacia una versión superadora de esta sociedad —milímetro a milímetro, de forma lenta pero implacable—, Momo Sampler continúa siendo una obra viva. Porque lo que dice no perdió un ápice de sentido. Y porque además lo expresa mediante una belleza que todavía conmueve y perturba.

El deseo de Los Redondos de entonces era el mismo que tantos alentamos hoy: ensanchar el cielo de la gente que vino a este mundo sin entrada al show. Porque son millones los que viven apenas, poco y mal, en un monoambiente del alma, mirando el cielo raso pintado de celeste donde alguien les dijo que se escondía Dios. Pero también somos millones los que laburamos para ensanchar el cielo verdadero, de modo que se parezca a los conciertos de Los Redondos, donde entrábamos todos. El espejismo de la impostura no desapareció —qué va— pero cedió lugar, y ya no le queda otra que coexistir con sueños genuinos. Y así estamos, aferrados al ángel de turno (¿o era un Luzbelito?), decididos a no aflojar hasta arrancarle la bendición que merecemos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí