Hace años que mis hijas me insisten para que vea los documentales de Patricio Guzmán, en especial Nostalgia de la luz (2010) y El botón de nácar (2015). Me tomé mi tiempo. No porque menospreciase la sugerencia, sino desde la convicción de que uno se abre a un estímulo que presume valioso —ya sea cinematográfico, literario, teatral o lo que fuere— en el momento indicado, y ni un segundo antes. Quiero decir: tenía claro que debían ser algo fuera de lo común, porque la insistencia no podía ser caprichosa. Pero me guardé la recomendación en el cajón de las tareas pendientes, a la espera de que sobreviniese la hora adecuada. Que llegó hace un par de semanas, como siempre ocurre: por puro instinto, porque estas cosas no se resuelven en el nivel de lo consciente.

Patricio Guzmán es un cineasta chileno, nacido en 1941. Lleva más tiempo viviendo en el exilio que en su patria natal. Está radicado en Francia, donde convive con su compañera, Renate Sachse, que además fue su cómplice en estos films de los que hablo. La primera de sus obras en obtener notoriedad fue La batalla de Chile, una crónica sobre el último año de gobierno de Allende que muchos consideran el mejor documental de la historia de su país. La batalla es monumental por su aliento (¡dura cuatro horas y media!), pero también por sus logros. Guzmán filmó hasta el mismísimo 11 de septiembre en que Pinochet y sus esbirros asaltaron el Palacio de la Moneda. Fue detenido en el Estadio Nacional durante quince días —el mismo lugar donde torturaron y asesinaron al cantante Víctor Jara, hace hoy medio siglo y un día— y finalmente se le permitió exiliarse.

El material en bruto de lo que terminaría convirtiéndose en el documental siguió otro derrotero: primero fue a parar a un baúl, después a un barco que desde Valparaíso lo trasladó a Europa, como recuerda en otro de sus films, Chile, la memoria obstinada (1997). Ya en territorio extranjero, Guzmán recibió ayuda del legendario Chris Marker, el autor de La Jetée (1962), que había difundido internacionalmente otra obra del chileno —El primer año (1972), sobre los doce meses iniciales del gobierno de Allende— y más tarde le proporcionó el celuloide que Guzmán usó para filmar La batalla. (En estos últimos días, a cuenta del medio siglo del golpe en Chile que se cumplió este 11 de septiembre, he visto artículos en el New York Times tanto sobre La batalla como sobre la versión francesa de El primer año.)

Que Chris Marker haya jugado un rol instrumental en la carrera de Guzmán tiene, además del práctico, un sentido simbólico. Amigo de Alain Resnais, de Agnès Varda, de Marguerite Duras, Marker es considerado el padre del documental ensayístico, del cual se usa como modelo a Sans Soleil (1983), una disquisición sobre, entre otros temas, la memoria. Lo que hizo Marker fue llevarse el documental lejos del registro periodístico, para permitirle operar como registro de un discurso interior, de una reflexión personal. Por algo aborrecía la etiqueta de cinéma vérité que muchos usaban para analizar o comparar sus obras. (A comienzos de los '60, se le decía cinéma vérité a un estilo de documental, desarrollado por Edgar Morin y Jean Rouch.) Prefería deformar la definición para decir en cambio ciné, ma vérité, que no significa cine verdad sino mi verdad es el cine.

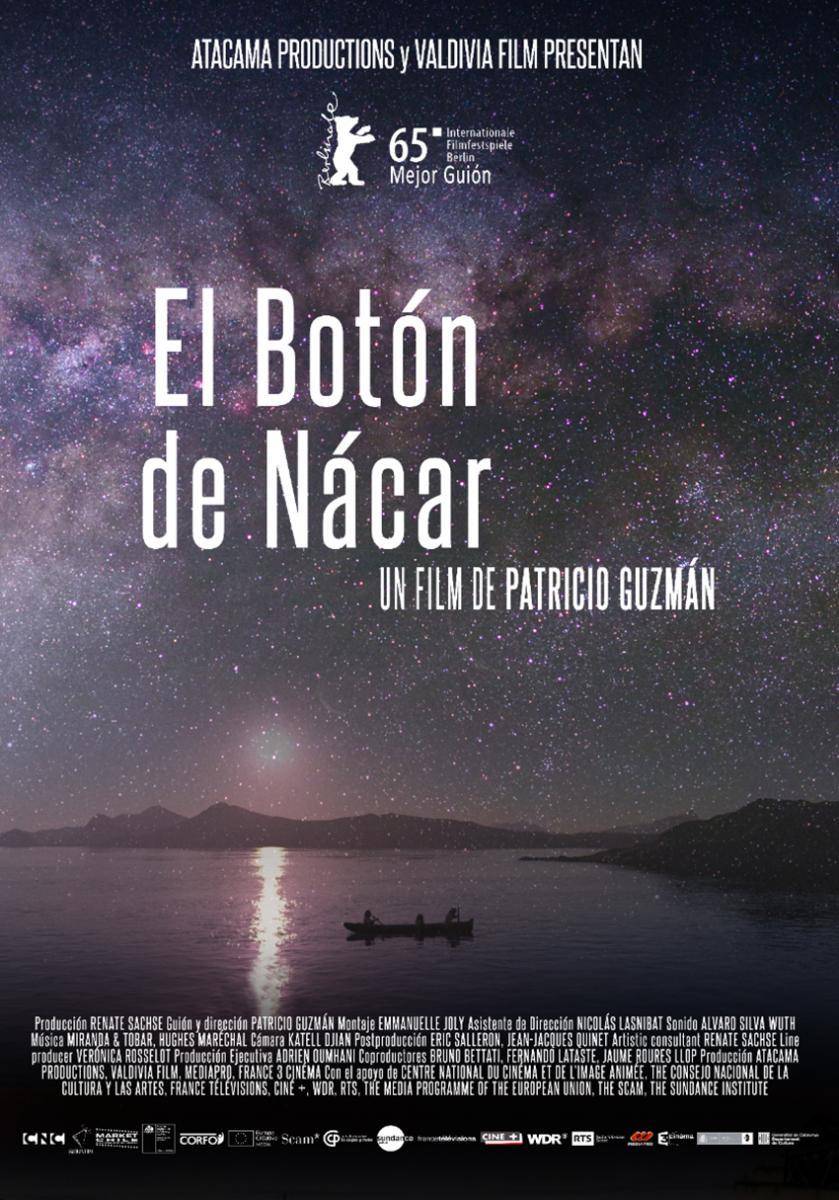

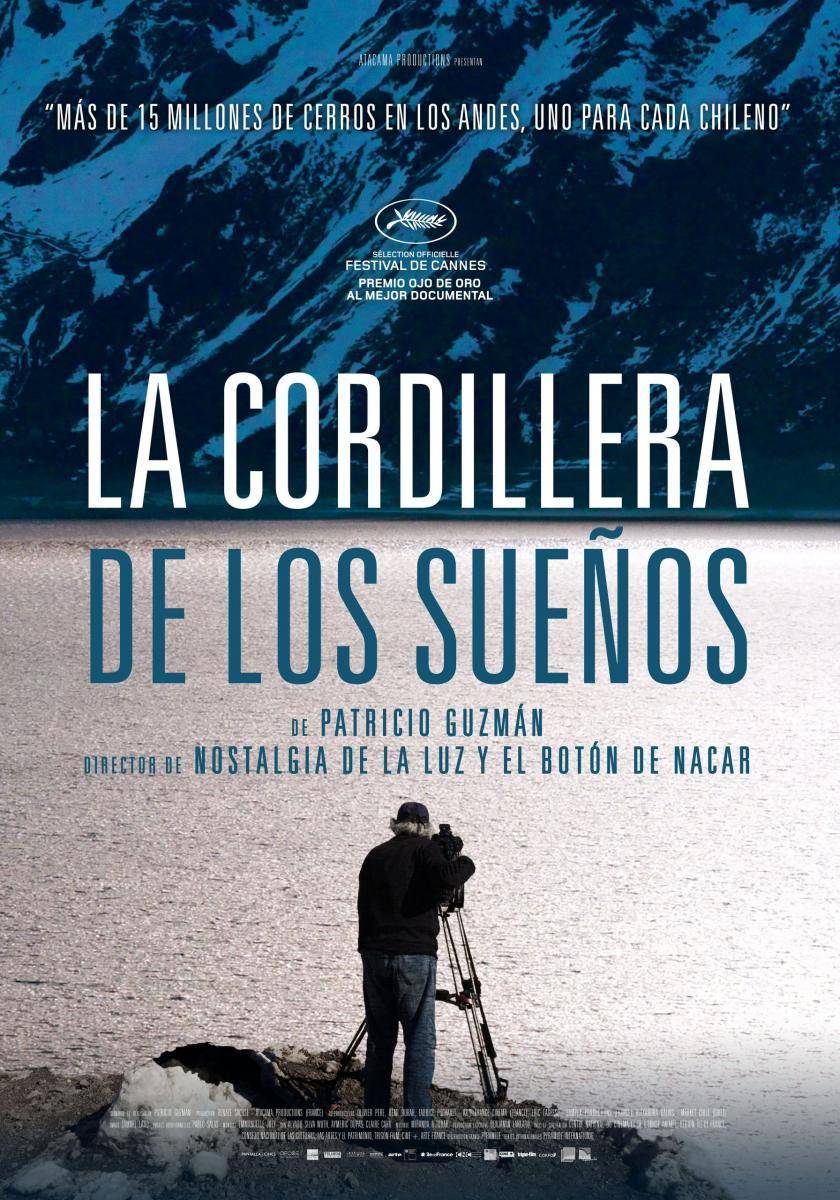

Traigo esto a colación porque Nostalgia de la luz, El botón de nácar y también La cordillera de los sueños (2019), las tres disponibles vía Netflix, son exactamente eso: documentales, pero no convencionales. Hablan de cuestiones objetivas, sí, de realidades del mundo exterior y de la historia grande, de las que puede rendirse cuenta en términos científicos. Pero expresan asimismo un proceso interior, una reflexión de Guzmán que queda plasmada por la narración en off, un texto escrito y dicho por el mismísimo director. Guzmán habla del Chile contemporáneo y de su relación con él, pero para hacerlo apela a recursos indirectos, a espejos deformantes que producen, primero, una sensación de extrañamiento, y finalmente permiten regresar al tema central desde un ángulo inesperado.

En Nostalgia de la luz se remite a su amor por la astronomía a través de los telescopios de Atacama, un desierto considerado "el lugar no polar más árido de la Tierra", a más de 3.000 metros por encima del nivel del mar. En El botón de nácar tematiza el océano que es límite natural de Chile — su frontera oeste, de naturaleza acuática. Y en La cordillera de los sueños se cuestiona el rol del macizo andino en la historia del país y en el carácter de su gente. Tiene un buen punto al respecto: crecer a los pies de una muralla de piedra natural, que te protege del resto del mundo pero a la vez te aisla de él, debe incidir de un modo u otro sobre el espíritu de un pueblo.

No bien empecé a ver Nostalgia de la luz, creí entender parte del por qué de la recomendación de mis hijas. Salvando las distancias, mi modus operandi en estos textos tiene puntos en común con el de Guzmán. Yo también reflexiono a menudo —lo necesito para seguir adelante, es parte de mi proceso respiratorio— sobre lo que nos está pasando. Entre otras razones, escribo para tratar de entender por qué estamos así, cómo llegamos acá, que caminos se nos presentan (o no) por delante. Pero ese no suele ser mi impulso inicial. La chispa originaria es otra cosa casi siempre, por lo general una obra artística que me conmovió. Lo que ocurre es que, cuando me mando a analizarla, encuentro que parte de la razón de mi deslumbramiento es que esa obra me proporciona una vía alternativa de reingreso a mi realidad, una forma inesperada de entrarle, de (re)pensarla.

En Nostalgia de la luz, Guzmán revive su fascinación infantil por las estrellas y los mapas del cielo, se llega hasta Atacama y hace hablar a los científicos que trabajan allí. Ellos dicen que quien estudia los astros está, a la vez, contemplando el pasado, porque en muchos casos la luz que observan y registran fue emitida por estrellas que ya no existen, que se han extinguido. (Tan hacia atrás es posible remontarse, que seguimos documentando la energía desatada por el Big Bang.) Por lo general vinculamos los telescopios con el espacio, lo cual es una simplificación, porque además permiten leer el tiempo, conectarse con el pasado — leemos el cielo como leemos a Heródoto, la bóveda celeste es un libro de historia. La diferencia es que no se trata de una obra cerrada, sino de una que sigue escribiéndose delante de nuestros ojos; y que, además, es un texto del que nosotros también formamos parte como personajes. El calcio de los huesos, por ejemplo, proviene de las estrellas. La historia que se inició a años luz de la Tierra se prolonga en nuestros esqueletos.

Pero al mismo tiempo, mientras los astrónomos de Atacama miran hacia arriba, circulan por ese mismo desierto mujeres que miran para abajo. Durante la dictadura de Pinochet, los asesinos utilizaron esa tierra baldía para deshacerse de algunos de los cadáveres de sus víctimas. (También utilizaron un enclave minero abandonado, en Chacabuco, como campo de concentración.) Décadas más tarde, Guzmán filma a mujeres que siguen buscando a sus afectos en esa aridez. Hubo un grupo, al que se conoce como Las Mujeres de Calama, que lo hizo formalmente hasta comienzos de este siglo, pero hay algunas que persistieron más allá. Como los astrónomos, que son una especie de arqueólogos de la luz, esas mujeres también están a la pesca del pasado. La sequedad de Atacama preserva los restos orgánicos, momificándolos. Guzmán muestra algunos de los cuerpos rescatados: están casi completos pero disecados. Son como estatuas de papel maché que representan a gente dormida, casi que dan ternura. Esas mujeres saben que sus seres amados pueden estar allí, convertidos en una escultura orgánica, un monumento ante el cual depositar flores.

Una de ellas, Violeta Berríos, explica por qué sigue jodiendo con la palita, a sus 70 años. "La esperanza da mucha fuerza", dice.

En esa mujer late, todavía, la energía del Big Bang.

Botón de muestra

En El botón de nácar, Guzmán contempla la relación de su pueblo con el agua que, con una costa de miles de kilómetros de largo, siempre está al alcance de los chilenos. Y para historiarla, se remonta a la forma en que vivían los moradores originarios, en particular los del sur. Gente que existía en perfecta simbiosis con el elemento líquido: nómades del agua, los llama Guzmán (entre ellos, los yámanas y los selk'nam), navegándola a bordo de canoas, sondeándola en busca de alimento. Hasta que en 1883 llegaron los representantes de la civilización: descendientes de europeos, habitantes de los espacios centrales. "Los buscadores de oro, los militares, los policías, los ganaderos y los misioneros católicos", según Guzmán, que desbarataron ese equilibrio, se cargaron a esos pueblos y se quedaron con sus tierras. Aquellos originarios que no aceptaban someterse y ser colonizados, eran cazados legalmente. Los ganaderos pagaban "una libra por cada testículo de hombre, una libra por cada seno de mujer, media libra por cada oreja de niño", cuenta Guzmán. El título es una referencia a la trágica historia del chileno originario a quien conocemos como Jemmy Button. (Button significa botón, en inglés.) Los colonos lo persuadieron de alejarse de su hogar para visitar la Britannia imperial, a cambio del más dudoso de los tesoros: un botón de nácar, que al pobre de Jemmy le pareció una gema.

Qué elemento más fascinante, el agua. Ha sido el único que ejerció siempre un poder gravitatorio sobre mi vida. Lo único que quise ser, además de escritor, fue biólogo marino, porque me parecía una excusa inapelable, que no iba a dejarme más remedio que mudarme a orillas de un océano y zambullirme o navegar sus aguas a diario. Porque había nacido y crecido en una ciudad a orillas de un río al que le da la espalda obstinadamente, al que niega con deliberación. Y quizás por eso nunca fui más feliz, aunque esporádicamente, que cuando viví en una ciudad como Barcelona, que abraza amorosamente al mar que le marca el ritmo y le da sabor. No bien pude, hice el curso que me habilita a bucear. Y cada vez que se me presenta la oportunidad, vuelvo a hacerlo sin dudar. Las profundidades me sientan bien. Antes que los estilos de superficie, prefiero nadar por abajo. Contemplar el paisaje submarino es visitar otro mundo, donde todo es tan raro como bello y se mueve con elegancia.

Guzmán sugiere que el pensamiento y el agua se parecen, en su capacidad de amoldarse a todo. En efecto, no existe elemento más versátil, más plástico. El agua encuentra siempre un espacio en que asentarse, fluye y se filtra hasta dar con un container donde conservar un equilibrio tentativo, transitorio por definición. Cuando el frío la ataca, se solidifica e imita a la roca. Cuando el calor la agrede, se hace humo (literalmente), para eventualmente precipitar sobre la tierra e iniciar otro ciclo. Nunca está derrotada, ni siquiera cuando así lo parece: mas bien se transforma, muta, parece alterar su sustancia por completo, hasta que encuentra el modo de regresar a su forma más natural. La persistencia del agua, y la heterodoxia de los recursos con que se mueve sobre este planeta, debería mover a la reflexión a una especie que, como la nuestra, habita cuerpos que son líquidos entre un 50 y un 70%. Esa capacidad de transformación acorde a la necesidad de la hora —puede ser una caricia o un tsunami, entibiar o helar, saciar u ahogar, ser elusiva o rígida, veloz o estática— tiene, creo, mucho que enseñarnos.

Para Guzmán, la negativa del pueblo chileno a comulgar con sus aguas como lo hacían los originarios se relaciona con su deriva trágica. (Cuando le pide a una de las sobrevivientes de aquellas culturas que traduzca una serie de palabras a su propia lengua, todo va bien hasta que el director le propone traducir dios, y después policía. No hay nada parecido en la lengua original de esta mujer, lo cual sugiere bastante más de lo que uno sospecharía a primera oída.) Sometido por la casta dominante, el pueblo chileno se habría desarrollado en el silencio, sugiere Guzmán, hasta que estalló la sonora libertad que propuso el gobierno de Allende. Esa libertad duró poco. Como quien no quiere la cosa, Guzmán comenta que alrededor del tiempo en que Pinochet dio su golpe se desintegró una estrella supernova, algo que nunca antes había ocurrido tan cerca de la Tierra.

Y entonces la violencia volvió a enseñorearse sobre Chile, como a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios. Al igual que en Nostalgia de la luz mostraba una villa minera reconvertida en campo de concentración, aquí subraya otra simetría siniestra: la misma isla Dawson donde el gobierno recluyó a los aborígenes esclavizados, se transformó bajo Pinochet en una cárcel para ex ministros y partidarios de Allende. Guzmán reúne a los sobrevivientes y les hace anunciar en simultáneo cuánto tiempo pasaron privados de libertad. La persecución horrenda e injusta a los pueblos originarios se solapa sobre la persecución horrenda e injusta desatada contra los votantes y militantes del gobierno socialista.

Es entonces cuando irrumpe en la historia un segundo botón. Guzmán cuenta que durante la dictadura el mar devolvió un cuerpo, el de una mujer torturada, y que eso le sugirió al pueblo chileno que su costa interminable podía estar convirtiéndose en un cementerio de opositores a Pinochet. Tuvieron que pasar 30 años hasta que algunos oficiales confesaron que, en efecto, habían arrojado cadáveres al océano. Aquel cuerpo original fue identificado como Marta Ugarte, una docente y militante política a quien las aguas devolvieron en raras condiciones de preservación. Así como el desierto de Atacama conservó cuerpos casi intactos, que más que momificados parecían dormidos, el mar bientrató a Marta Ugarte y la devolvió a la costa —a Playa La Ballena, a 180 kilómetros de Santiago— casi entera. Cosa rara, Marta no sólo conservaba sus ojos, sino que además los tenía abiertos. "Es como que te está mirando", confiesa el abogado de su familia. A través de Marta, Guzmán se interroga sobre el sistema que usaron los genocidas chilenos para deshacerse de las víctimas en el mar. En parte, fue idéntico al que usaron aquí, durante nuestra dictadura: los inyectaban con pentotal y los arrojaban al océano desde lo alto. La variante es que los metían en bolsas y ataban con hilo de metal a rieles de aproximadamente 30 kilos, que oficiaban como anclas y sumían los cuerpos en las profundidades.

En el año 2004, la Justicia chilena ordenó rastrillar ciertas zonas del mar. Ya no encontraron cuerpos, pero sí rieles. Y en uno de ellos, enquistado en el revestimiento orgánico que ya lo cubría, había un simple botón, lo único que quedaba de la persona que alguna vez se hundió bajo su peso.

"Los dos botones —dice Guzmán, enhebrando este contemporáneo con el de Jemmy Button— cuentan la misma historia: una de exterminio". Y a continuación se pregunta por los otros, muchos botones que siguen todavía en el fondo del mar.

La decisión de Valentina

En La cordillera de los sueños, Guzmán reflexiona sobre la condición existencial de Chile, una tierra a la que sólo se llega atravesando miles de kilómetros de océano o saltando por encima de una de las murallas de piedra más altas del planeta. No puede sino haber un espíritu insular en ese pueblo, que se desarrolló en una angosta franja de territorio, encajonado entre el océano infinito y las montañas más monumentales. Los Andes son una presencia constante para los chilenos: inescapables, no hay forma de no verlos. A la vez representan la fuerza natural, "materia alucinada", como la llama el escultor Francisco Gazitúa, que además define a Chile como un arca o un arcón, contenido por esas dos manifestaciones extremas de la naturaleza, la líquida y la sólida. Una ubicación que te preserva de posibles ataques que vengan de afuera, pero que al mismo tiempo te aparta del mundo – y te deja indefenso frente al ataque caníbal, aquel que proviene de tus propias filas, del vientre de tu mismísima tierra.

Chile es tierra de temblores constantes —lo sabe cualquiera que haya visitado el país—, y Guzmán compara el golpe de Pinochet con el peor de los terremotos. Esa es parte de su estrategia narrativa. Los fenómenos naturales le conceden perspectiva: el espaciotiempo que contemplan los astrónomos, el mar que constituye un flanco del país, la cordillera a cuyo pie duerme Chile, "sin ninguna conexión con la Tierra", como dice alguien en otro de sus films. Esas manifestaciones cósmicas enmarcan el drama humano, y en particular aquel generado por la dictadura, lo sitúan en el contexto de la historia universal. Le quitan su dimensión asfixiante, totalitaria: no, esas dictaduras —tanto la chilena como la nuestra— no lo fueron todo, no lo obliteran todo. Son apenas un episodio más del prolongado drama de la especie. Por supuesto, son también un episodio que, para quienes las vivimos y sobrevivimos, nunca deja de ser central.

Así como la fuerza gravitatoria nos mantiene pegados a la Tierra, la memoria de las dictaduras tiene su propio poder gravitacional. Podemos alejarnos cronológicamente de ellas, construir nuevos paisajes mentales, despegarnos del suelo y soñar, pero tarde o temprano la realidad nos vuelve al contacto con ese territorio, con ese kilómetro cero de nuestra existencia. Que es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. ¿Quién imaginaba meses atrás que hoy íbamos a estar regurgitando sensaciones que creíamos enterradas para siempre: que se nos demonice nuevamente como a los militantes de los '70, que se nos amenace otra vez con simbólicos Falcon verdes, que se predique a viva voz nuestra destrucción como una meta republicana?

La mujer que aspira a la vicepresidencia por La Papada Avanza reivindica el Terrorismo de Estado. Puede que la mayoría de sus votantes no sea del todo conciente, pero votar por esa gente significa, y de modo inequívoco, refrendar lo actuado por los genocidas. Esa es parte esencial del fenómeno. La "apasionada intensidad de los peores", para ponerla en los términos que W. B. Yeats acuñó en The Second Coming, persuade a los pobres de avalar y sostener a sus victimarios. Antes no les quedaba otra que tolerar los golpes militares. Ahora el sistema comunicacional se perfeccionó tanto, con la ayuda de las redes antisociales, que los golpes de Estado son casi innecesarios. ¿Para qué, si la gente misma vota —elige— a quien la obligará a retroceder a empellones, aproximándola un pasito más a una versión contemporánea de la esclavitud?

Las dictaduras son una suerte de Big Bang de la vida espiritual de nuestros pueblos. Todo lo que existe hoy es, de un modo u otro, emanación de aquel estallido original. Escapar de su peso gravitacional es la más ardua de las tareas, porque todo parece tirarnos hacia atrás, porque ese agujero negro —una aspiradora de dimensiones estelares— nos reclama para devorarnos. Nos sentimos como el escalador de las imágenes finales de La cordillera de los sueños: solos, trepando un descomunal farallón de piedra sin más ayuda ni sostén que manos y pies. Un paso en falso, nomás, y nos vendríamos en banda hacia el abismo.

Pero, si Patricio Guzmán filmó esas películas y eligió ese modo de hacerlo, es porque sabe que esa sensación angustiante no lo es todo, que no podemos permitirle que se apodere de nuestras vidas. Por eso mismo, el mejor argumento en favor de la esperanza no es el de la señora de 70 con su palita sino el de Valentina Rodríguez, que también forma parte de Nostalgia de la luz.

Valentina es una mujer joven, madre de dos pequeños, que trabaja en una organización astronómica, como otros de los profesionales que aparecen en el documental. Pero la historia que cuenta es tan terrible, que al comienzo es difícil sustraerse a su peso. Valentina tenía un año en el '75, cuando el régimen pinochetista la detuvo junto con sus abuelos. Como parte de la tortura que infligieron a los viejos, les dijeron que revelasen dónde estaban los padres de Valentina —uno de ellos era hijo o hija de los viejos, el film no lo aclara—, porque de otro modo se cargarían a la niña. En esa disyuntiva los pusieron, estos engendros con uniforme, estas criaturas inmisericordes, indignas del flaco perdón de Dios: debían entregar a su propio hijo o hija, o consentir que matasen a su nieta.

Convertidos en entregadores de su prole, se les permitió quedarse con la niña, a la que criaron. La película muestra a los viejos en el presente, mirando a cámara, y uno se pregunta cómo pudo seguir viviendo esa gente, a sabiendas de que condenaron a muerte a la criatura que concibieron. Y de repente, entendés. La opción que les pusieron por delante fue de una crueldad y perversión indescriptibles, al nivel de La decisión de Sophie. (La novela de William Styron, o el film de Alan J. Pakula con Meryl Streep.) Pero, en el final, los viejos eligieron lo mismo que hubiesen elegido los padres de Valentina, si hubiese estado en sus manos: salvar a la niña. Eso es lo que, presumo, comprendieron los viejos: que los cuatro adultos involucrados en la disyuntiva hubiesen decidido lo mismo.

"Todo es parte de un ciclo", dice la Valentina adulta, explicando el modo en que contemplar las estrellas la ayudó a metabolizar su propia historia, a darle "otra dimensión al tema del dolor, de la ausencia, de la pérdida... a escribir mi historia no solamente desde el dolor, sino desde la alegría". Lo supiesen o no al tomar la decisión que tomaron, sus abuelos contribuyeron a que ese ciclo —que "no comenzó ni va a terminar en mí", agrega— se prolongase, a que siguiese actuando, funcionando. "Somos todos parte de una corriente, de una energía, de materia que se recicla, como ocurre con las estrellas, que mueren para que surjan otras, para que nazca vida nueva. En ese contexto —concluye—, la ausencia de mis padres cobra otro sentido. Me libera de sentir que las cosas se acaban". Valentina reconoce a continuación una doble herencia: la de los ideales de sus padres y la de la capacidad de sus abuelos para sobreponerse al dolor. Mediante Valentina y sus hijos el ciclo continúa y progresa, la especie entera se supera a través de ellos.

Eso es lo que los victimarios nunca entendieron, y siguen sin entender. Piensan que amenazándonos, metiéndonos miedo y matándonos nos quitan de encima, terminan con nosotros, cuando sólo nos transforman. No en vano somos prácticamente agua. Pueden acabar con nuestros envases individuales, pero no con la energía que nos puso en marcha. Nos evaporan y volvemos como lluvia. Nos encierran y nos filtramos por las rajaduras. Nos repelen y volvemos como una tormenta, como una marejada, como un tsunami. Ocurre que nosotros entendemos nuestro rol en este ciclo. Nosotros sabemos que nada bueno, que nada esencial se acaba definitivamente. Nosotros comprendemos que el hoy es un momento apenas, un grano de arena en una playa. Lo que importa es que nos reconocemos como parte, por ínfima que sea, de un movimiento cósmico.

"Los que tienen memoria —dice Guzmán al final de Nostalgia de la luz— son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen, no viven en ninguna parte".

No se pierdan estos documentales, que parecen concebidos para nosotros y hasta para este momento nuestro, este frágil tiempo presente. Son tan bellos como sabios. Cuentan nuestra historia para que entendamos que no somos ese escalador solitario, sino parte de un ciclo universal. Y no son sólo un espejo en el que reconocernos, también operan de formas misteriosas. Para empezar sobre nosotros, que no somos los mismos después de verlos, pero también sobre algunas de las criaturas cuyas historias reflejan. Me encanta, por ejemplo, que Guzmán se haya tomado el trabajo de llevar a las mujeres que todavía buscan restos en Atacama a los observatorios astronómicos, y que muestre a los científicos enseñándoles a ver las estrellas a través de los telescopios. Al final de Nostalgia de la luz, las mujeres que sólo miraban hacia abajo miran también hacia arriba. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros, como espectadores. Estos documentales nos ponen a mirar hacia atrás, pero nos dejan viendo hacia adelante. Lo que no entienden las criaturas rastreras que nos atacan es que se metieron a jugar un juego que no pueden ganar, porque lo que ansían no existe. En cambio, para los que no ansiamos más que vivir intensamente y pasar haciendo el bien en la medida de nuestras posibilidades, no hay derrota posible.

Nuestra plenitud es cuestión de tiempo, nomás. Tarde o temprano volveremos a ser parte de la luz, de la energía original, del ciclo que para los violentos supone una derrota de la que viven huyendo, acojonados, porque no hay nada más ilusorio que el poder y la vida humana eterna. Veo El conde, la película del también chileno Pablo Larraín que acaba de estrenarse por Netflix (yo no creo en las casualidades, ¿acaso lo dije ya?), y constato que habla exactamente de lo mismo. La sátira de Larraín imagina que Pinochet fue en realidad un vampiro que, a los 93 años, harto del rechazo de parte de su pueblo y del acoso judicial, decidió fingir su muerte. Allí los Pinochet —porque Larraín incluye en el guiso a su esposa y a sus cinco hijos— son seres miserables, "héroes de la codicia", como los define alguien: no tienen más que dinero y pertenencias, sin ellas no son nadie, no son nada. Larraín se da el gusto de sugerir que el vampiro Pinochet puede rejuvenecer, y volver a crecer en el seno de la sociedad chilena actual, a la espera de ser necesario nuevamente. ("Aquí están los más peligrosos izquierdistas", le dice a otro personaje histórico que no spoilearé, pero que hará las delicias de los espectadores argentinos.) Lo cual no disimula que es un cagón, que no ha encontrado mejor modo de escapar de su miedo más profundo que huyendo hacia atrás. Ni siquiera él puede eludir su destino, todo lo que consigue es postergarlo. Esa es la tragedia de los autoritarios de este mundo. Hacen todo el daño que pueden y se van de esta vida pataleando, a los gritos, renegando hasta el último segundo de haber nacido en un universo tan maravillosa, tan rigurosamente democrático, que nos regala la muerte a todos, sin excepción.

Para nosotros, en cambio, el ciclo es un destino que abrazamos. Porque sabemos que el frágil presente es sólo eso, un soplo, y que la eternidad transcurre en la compañía de las estrellas, como ya lo intuían nuestros pueblos originarios cuando la ciencia estaba en pañales.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí