La Historia abunda en ejemplos del uso delirante y abusivo del poder. Enfurecido porque su caballo se había ahogado, Ciro el persa se cabreó con el río Gindes y puso a su ejército a trabajar para secarlo; obligó a que los soldados cavasen trescientos sesenta canales —dice Heródoto—, para drenar el agua y bajar su cauce hasta que pareciese un arroyo. La medida de la humillación que pensaba infligirle era precisa, escribí en Kamchatka, la novela: en su parte más profunda, el Gindes no debía llegar a la altura de la rodilla de una mujer.

A Nerón le gustaba acuchillar gente al azar, simplemente porque podía. Calígula arrojó a un sector del público del Coliseo a los leones, porque hasta entonces el espectáculo lo había aburrido. Heliogábalo organizó una peculiar lotería para los romanos: arrojaba números con una catapulta, mezclados con serpientes que llovían sobre la ciudad; uno de los "premios" era una caja llena de abejas enloquecidas. De joven, Iván el Terrible tiraba perros y gatos desde las murallas del Kremlin porque le divertían sus aullidos. Josef Mengele inyectaba químicos en los ojos de sus víctimas, para ver si cambiaban de color. A Lavrentiy Beria, mariscal de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra, no le bastaba con administrar los campos de concentración y llenarlos de adversarios: por las noches recorría Moscú en su Packard —una limusina blindada— y cuando divisaba a una bella mujer, la levantaba y la violaba en su oficina a prueba de ruidos. El mismísimo Stalin se cuidaba de que su hija no lo frecuentase.

Ustedes dirán: cosas que pasaban antes, cuando éramos más primitivos. Puede ser. Agarrársela con un río, con un romano desprevenido, con un pobre perro o con una piba que pasaba por ahí es al mismo tiempo absurdo e ignominioso, estamos de acuerdo. Pero yo soy escritor —sepan disculpar— y mi imaginación se desboca. Por eso mismo se me ocurren posibilidades más tremendas: ¿no sería mucho más absurdo e ignominioso que un gobierno le hiciese la guerra desembozada al electorado que lo puso donde está?

No, no: sería demasiado tirado de los pelos. Y aun así, no me cuesta nada visualizar ese escenario distópico: un gobierno que le declara la guerra, unilateralmente, al mismo pueblo que lo eligió. Y que hace uso de sus ingentes recursos para combatirlo de modo no tradicional. Cuando no está reprimiendo y asesinando pobres por la espalda, apela a la metodología de lo que algunos definen como derecha moderna: chantaje, incertidumbre, desempleo, operaciones de inteligencia, desinformación, sobornos, cerrojos a la prensa independiente, sabotaje a las empresas en manos del Estado, difamación, cárcel arbitraria, espionaje, desfinanciación, cierre de instituciones educativas y estrangulamiento del gremio docente, pauperización brutal, abandono del sistema público de salud, proscripción, hambre hasta en las zonas más ricas del país... Hablo de un gobierno que tendría en su nómina a un ejército de trolls y actuaría mediante fuerzas de choque, adoctrinadas como tropas de ocupación.

Too much, lo admito. Después de la experiencia vivida a fines del siglo XX, ni el mejor de los escritores tornaría verosímil un escenario en que el pueblo votase por un gobierno que continuase la dictadura por otros medios... ¿no?

El Ministerio de la Mentira

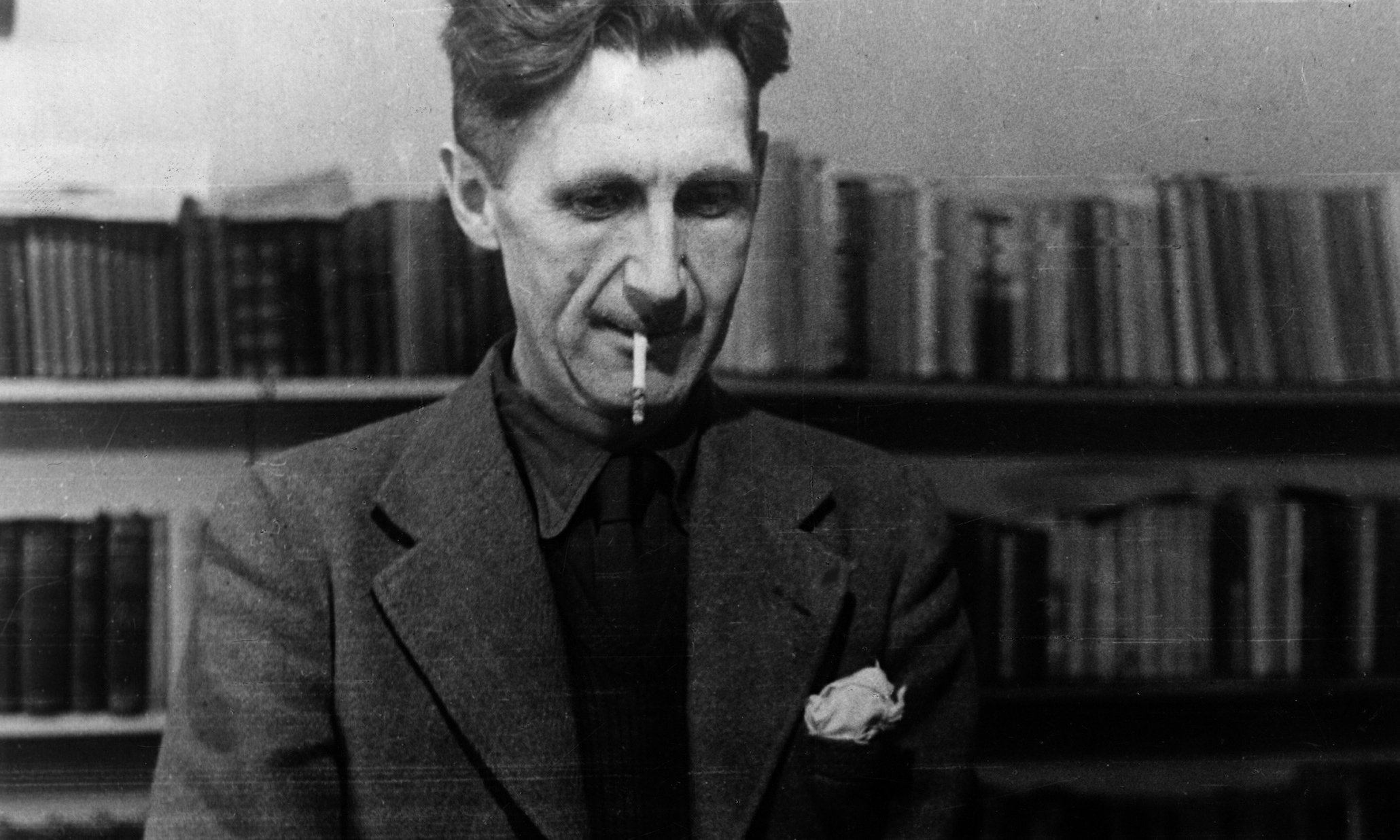

Desde hace meses, cada vez que escribo un artículo (¡de la temática que sea!), dos autores se las ingenian siempre para colarse en mis textos. Uno es Nietzsche. (Que asoma sus bigotazos hasta en los asuntos menos pensados. Hace días escribí sobre el matrimonio y me encontré con una frase suya que al fin descarté, pero con dolor: No es la falta de amor, sino la de amistad la que resulta en matrimonios infelices.) El otro es George Orwell, el periodista, ensayista, novelista y militante que, en apenas 46 años de vida (junio 1903-enero 1950), anticipó el escenario del drama de hoy.

Ya sé, ya sé. Que al hacer un esfuerzo para entender el mundo vengan a la mente Nietzsche y Orwell no es alentador. Pero no soy yo, sino la realidad misma quien los conjura.

Días atrás —el lunes 11— la escritora Masha Gessen publicó en el New Yorker el artículo Cómo predijo Orwell los desafíos de escribir hoy. Allí sostiene que ya en 1946 —antes de que Hannah Arendt y Karl Friedrich desmenuzaran al totalitarismo tal como hoy lo conocemos—, Orwell sostenía que la literatura era imposible bajo un régimen semejante; y que las sociedades totalitarias tenían dos características: una, la mentira, y la otra, su esquizofrenia.

Para Orwell, el ejercicio de la mentira suponía la reescritura del pasado para acomodarlo al presente (a eso se dedica el Ministerio de la Verdad en 1984) y no podía sino derivar, a largo plazo, en "el descreimiento en la existencia misma de una verdad objetiva". Según Arendt, uno de los efectos de la propaganda totalitaria es el de tornarlo todo posible, dado que "nada es verdad".

En 1989 —cuenta Gessen—, cuando el más prolongado experimento totalitario del mundo, la URSS, se acercaba a lo que parecía su fin, un gran sociólogo llamado Yuri Levada y su equipo desarrollaron un estudio de la sociedad soviética. Levada concluyó que el concepto de sí que tenía el ciudadano soviético dependía de una negociación constante de percepciones mutuamente excluyentes: se identificaba fuertemente con el magnífico Estado soviético, y al mismo tiempo se sentía insignificante; se postraba ante el altar de la modernidad y el progreso, y aun así vivía en condiciones de pobreza flagrante, a menudo privado de tecnología doméstica que hasta los pobres de Occidente daban por sentadas; creía en el igualitarismo y resentía la desigualdad evidente, y aún así aceptaba el orden jerárquico extremo y la rígida estructura de la sociedad soviética.

A esta capacidad de funcionar a pesar de contradicciones que deberían ser intolerables, Orwell la llamaba doblepensar (doublethink): "El poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente".

Por ejemplo: se robaron todo y te hicieron pensar que podías tener un celular y un aire acondicionado. Si se lo robaban todo, ¿con qué dinero la gente compraba celulares y aires, viajaba y ahorraba? Debería ser una cosa o la otra. Pero el / la ciudadanx adictx al doblepensar no percibe fallas en el razonamiento. Todos los argumentos le vienen bien aunque se den de patadas entre sí, porque el objetivo no es tener razón —a fin de cuentas, como decía Arendt nada es verdad— sino condenar al kirchnerismo a cualquier precio.

Pichicho malo

Vivimos en un tiempo —continúa el artículo de Gessen— en el que la mentira intencional, sistemática, desestabilizadora —la mentira totalitaria por la mentira misma, como forma de cimentar o capturar el poder político— se ha convertido en el factor dominante de la vida pública en Rusia, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros muchos países. Cuando nos involucramos con las mentiras —e involucrarnos es inevitable y hasta necesario—, perdemos la imaginación. Y la imaginación es donde la democracia vive.

Cuando los valores, instituciones y la mayoría de lo que atesoramos respecto de la política está bajo ataque —y en efecto lo está—, nos encontramos luchando para preservar las cosas tal como eran. Esto es lo opuesto de la imaginación, lo opuesto de la literatura y, sospecho, lo opuesto de la democracia. Luchar para preservar las cosas como son se convierte inevitablemente en una batalla para pensar y hablar de las cosas de ciertos modos, defensivamente o preventivamente. Al tratar de salvar el sentido de las palabras tal como era, impedimos que los conceptos evolucionen. Las palabras rescatadas se secan rápido y se rajan. Entonces fracasan. En términos del lenguaje, nos enfrentamos al futuro con las manos vacías; quedamos atontados en la mismísima cara del futuro.

Lo que Gessen dice es que, aun en las capitales más rutilantes y presuntamente liberales de Occidente, nuestras sociedades responden a mecanismos totalitarios. Por supuesto, no al modo del stalinismo y los gulags ni tampoco al estilo chino. No habrá Estado policial, pero los métodos de control social a que nos someten también son efectivos. ¿O no se llegó a defender con seriedad, aquí, la idea de que nuestra libertad dependía de la capacidad o no de comprar dólares a destajo? Imaginen lo ridículo que sonaría Hamlet reducido a: To buy dollars, or not to buy them — that is the question. Cuando se dispone de un aparato de propaganda descomunal, que propala un mismo mensaje mientras el poder amordaza o desarticula a las voces disidentes, ¿quién necesita un Partido Único? Si el poder y sus voceros consiguen que cuantiosos ciudadanos se ofrezcan como voluntarios para actuar como kapos de otros conciudadanos, ¿quién necesita una Guardia Roja o una Policía del Pensamiento?

Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra...

La pedagogía del gulag

La nuestra es una especie que, quizás a consecuencia de haber sido el último orejón de la creación durante milenios (la criatura más débil e inapropiada para sobrevivir: lampiña, sin garras ni colmillos), se habitúa rápidamente a lo peor.

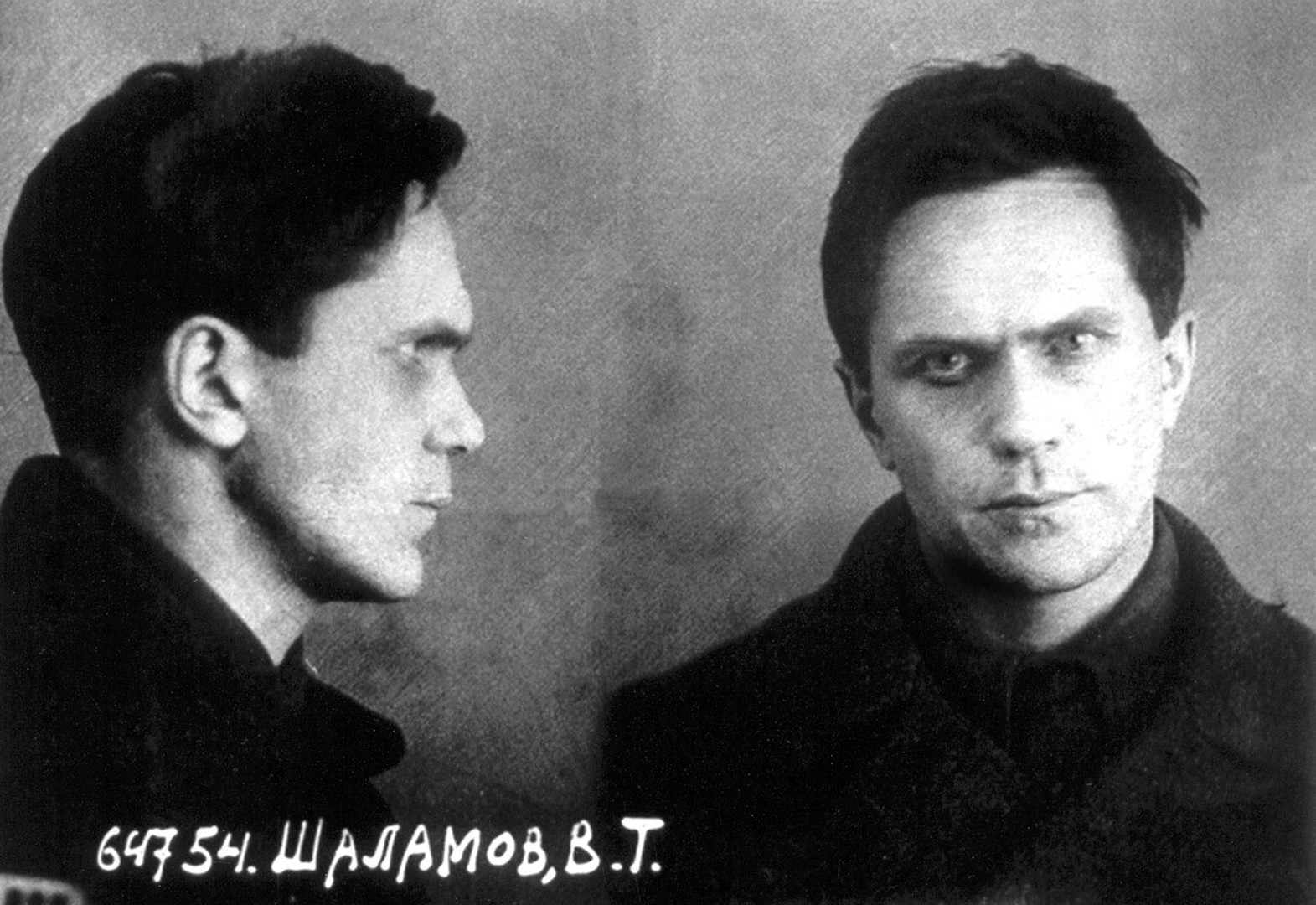

El escritor Varlam Shalamov estuvo prisionero en un gulag, acusado de "actividades contrarrevolucionarias": quince años en las minas de oro de Kolyma, uno de los sitios más helados e inhóspitos del planeta. Ya libre, en 1961 publicó un texto llamado 45 cosas que aprendí en el gulag. La número 1 dice: La extrema fragilidad de la cultura humana, de la civilización. Si hay labores forzadas, frío, hambre y golpizas, todo lo que un hombre necesita para volver a ser bestia son tres semanas.

Otros puntos que me impresionaron:

- He visto cuán persuasivo es, para un intelectual, el argumento del más simple bofetón en el rostro.

- La gente común identifica a sus jefes por la dureza con que los golpean, por el entusiasmo que sienten sus jefes al golpearlos.

- Las golpizas son igual de efectivas como argumento.

Insisto: nosotros no vivimos en gulags. Pero, aun así, estamos hechos de la misma madera que la gente que sufrió esa experiencia extrema. Y aunque no estemos familiarizados con esos padecimientos físicos, la historia argentina no nos ha ahorrado rigores —cuanto menos— espirituales. Los bofetones y las golpizas no necesitan ser literales, aunque el entusiasmo que profesan quienes nos castigan sí lo sea. No hay otro modo de explicar por qué millones de personas que llevaban años en calma, estabilidad y una holgura económica que les permitía vivir dignamente, bajaron la cabeza y toleraron privaciones en silencio.

(Ustedes dirán: pero la gente está en llamas, las calles no dan abasto para contener las protestas. Y yo responderé que, si bien esto es cierto, esa gente no es toda la gente que fue perjudicada, que por lo demás ha apechugado durante dos años y medio a causa de una serie de medidas que eran injustas e inconducentes desde el Día Uno. Como si considerase que lo apropiado es hocicar siempre ante el poder de turno y no terminase de creer que sus derechos son tales, sino privilegios que se les puede dar y quitar a conveniencia.)

Por eso quiero tirar de la piola que Masha Gessen agitó en mis narices, e ir más allá de la pregunta por las palabras que se convierten en sal para desintegrarse. ¿Y si aquello a que nos aferramos para no ser arrastrados por el vendaval nos distrae del futuro que se viene? ¿Y si nuestro apego a nociones que veneramos —democracia, república, ley, cuya carencia penamos tanto— nos dificulta reconocer las facciones del Mundo Nuevo? ¿Y si ya estamos viviendo en un mundo que tiene más rasgos totalitarios que democráticos?

Pensarlo produce escalofríos. Parece de locos, pero el silogismo de Arendt es inequívoco: si nada es verdad —si vivimos en la posverdad—, todo sería posible.

Hasta la existencia de un gobierno legal en guerra contra su propio pueblo.

De lo invisible a lo visible

No voy a esforzarme en sustentar esta tesis gobierno-contra-pueblo porque, como las palabras a que Gessen hacía referencia, la evidencia nos superó hace rato y sólo puede ser vista en el espejo retrovisor. Hace al menos dos años que está claro que: 1) Los únicos beneficiados de modo munificente por las medidas de Macri son amigos, parientes, socios, bancos, especuladores financieros, corporaciones locales y extranjeras; en materia de política internacional, los gobiernos de EE.UU., Israel y GB; y en último término y mucha menor medida, aquellos sectores que haya necesitado cooptar oportunamente (conducciones gremiales, organizaciones sociales, jueces y fiscales, bloques legislativos) para agenciarse gobernabilidad; y 2) Los perjudicados constituyen —para ser prudentes— el 90 % de los argentinos, y han sido jodidos por Macri de manera inversamente proporcional a la generosidad derramada sobre su círculo áulico. Para enormes sectores de nuestra sociedad no se trató de un daño menor (la necesidad de resignar algún gusto, una ligera pérdida de poder adquisitivo) sino de una serie de cañonazos por debajo de la línea de flotación. Hablamos de desempleo o subempleo, de deterioros en materia de salud y de educación, de dramas alrededor de la vivienda y los servicios elementales, de inseguridad creciente (ya no sólo a manos de delincuentes, sino ante todo de policías, gendarmes y prefectos), de malcomer y —en suma— de mal vivir.

¿No deberíamos asumir, de una vez por todas, que nuestro adversario no es una fuerza democrática de signo ideológico opuesto sino el poder económico más feral? Tan confiado está el poder del dinero en su capacidad de burlar la ley, que ni siquiera se esfuerza en disimular su engaño: es como el lobo que se echa por encima una piel de cordero, subestimando la inteligencia de su presa. Eso es el PRO, eso es la Alianza Cambiemos: la piel de cordero desgarrada y sucia que el poder económico se calzó para vestirse de democráta, cuando —lo sabemos— nada le importa menos que la voluntad del pueblo.

Lo que está en juego, pues, no es el destino de un partido, y ni siquiera de un movimiento. Tampoco sería sensato limitarse a pensar en un país en particular. En los próximos años se dirimirá algo más crucial: si el sistema democrático sigue siendo un camino válido para el mundo moderno —de serlo habría que redefinir sus condiciones esenciales, solidificar la base legal que le permita contrapesar efectivamente, y no sólo de palabra, a los poderes fácticos— o si el mundo girará hacia atrás, decantándose por fórmulas autocráticas.

Puedo equivocarme. Después de todo, Orwell y Gessen no eran ni son políticos, abogados, economistas ni empresarios: apenas escritores. (Dicho sea de paso Gessen, nacida en Rusia, es activista por los derechos LGBT y fue, durante años, la única figura pública abiertamente gay de su país. Y, para terminar de rizar el rizo —todo tiene que ver con todo—, ofició de traductora durante las seis temporadas de la serie The Americans.) Pero yo tiendo a creer, con el Indio Solari, que lxs artistas son la piel sensible de la sociedad. (Vean, si no, el rol que desempeñaron actrices, escritoras, fotógrafas y demás en la campaña que condujo a la media sanción de la ley de aborto.) En lxs artistas se verifica una apertura a la experiencia que permite intuir la dirección de un viento antes de que el resto la perciba en su rostro. Por eso cuesta tan poco unir, vía la exégesis de Masha Gessen, las líneas de puntos que separan el vaticinio orwelliano de este mundo mellado por la mentira y la esquizofrenia.

Preocupada por el bloqueo que este imperio declara al progreso de la especie —ya no hay Cortina de Hierro, pero existe una Cortina de Mentiras que nos ciega y aisla—, Gessen se pregunta qué debería hacer un escritor contemporáneo. Y su primera respuesta es: Describir lo que todavía no vemos. Quiero transcribir acá los objetivos que se plantea, porque expresan anhelos que todos podemos compartir, seamos escritores o no.

Quiero encontrar un modo de describir un mundo donde se valore a la gente no por lo que produce sino por lo que es — donde la dignidad no sea un estado precario.

Quiero encontrar un modo de describir la igualdad económica y social como un valor central — un mundo en que la desigualdad esté, en consecuencia, marchitándose.

Quiero encontrar un modo de describir la prosperidad que no esté ligado a la acumulación de capital.

Encontrar un modo de describir la felicidad como un bien común, y la crisis actual de la salud mental de un modo que no involucre el marco de normas y patologías, o un lenguaje que hable de "arreglar" gente.

Encontrar un modo de describir un mundo sin fronteras como las conocemos — un mundo en el cual los Estados-nación no sean valorados o asumidos.

Encontrar un modo de describir el aprendizaje que no involucre la internación y el disciplinamiento de los niños.

Encontrar un modo de describir la justicia cuyo objetivo no sea la retribución sino la restauración.

Encontrar un modo de describir la política que sea genuinamente participativo, que refleje la complejidad y diversidad de la experiencia humana, que evite las divisiones entre líneas partidarias y enfatice la cooperación en torno a objetivos comunes.

Encontrar una forma más compleja y evolutiva de escribir sobre género.

Encontrar formas de describir la fraternidad que no pasen por la familia nuclear o estén enmarcadas por la familia nuclear. Encontrar formas de contar las historias de la amistad y de la comunidad.

Encontrar formas de describir una humanidad que protege su planeta, a sí misma y a las demás criaturas que habitan el planeta con nosotros. Encontrar palabras para la cooperación razonable y responsable.

Encontrar un modo de describir el espacio público que sea realmente público y accesible, e incluir allí el espacio virtual de las redes sociales y otros medios.

Y sobre todo, encontrar una forma de describir un mundo en el cual las cosas no sean del modo en que siempre han sido y serán, en el cual la imaginación no sólo esté operante sino que además se la valore y aliente.

Allegro, con tutti

Aceptémoslo: el poder del dinero carcomió el edificio republicano por dentro. La fachada está intacta, razón por la cual seguimos viéndolo y creyendo que sigue allí; pero bastaría un temblor para que implosionase, hundiéndose entre sus cimientos. Nuestra primera tarea de hoy debería ser, pues, protegernos. A esta altura no puede estar más claro: a esta administración sólo le servimos sumisos, presos o muertos. Mientras se lo permitimos, ha hecho un uso del poder delirante y abusivo, burlándose de cada ley fundante del sistema; hoy se aboca a organizarlo todo para fugar con sus ganancias antes de que el edificio se desplome, con nosotros dentro. Por eso tenemos que joderles el plan, siendo los primeros en vaciar el edificio: despoblándolo, dejando de colaborar con su funcionamiento. Somos mayoría absoluta: sin nosotros, el edificio no es más que una cáscara. El lugar más seguro es —quedó probado esta semana— la calle. Ahora es el momento de cuidarnos durante la evacuación, de asegurarnos de que no quede adentro ningún distraídx.

Y mientras tanto —porque en la vida real no solucionamos de a un problema por vez: hay que irlo resolviendo todo en bloque—, urge pensar cómo queremos que sea el nuevo edificio que nos acogerá. Visualizarlo, desearlo. Es la hora de hacerlo, antes era imposible porque, al decir de Orwell, "la imaginación, como ciertos animales salvajes, no se reproduce en cautiverio". Y pocas capacidades nos serán más necesarias, en este trance, que la imaginación a través de la cual —según Ursula K. Le Guin— "adquirimos percepción y compasión y esperanza".

No faltarán los que quieran zafar con una frazada y tres palos. Pero no es momento para parches ni arreglos transitorios. Ya estamos casi afuera, a la intemperie, poniendo el cuerpo: ¿por qué contentarnos con un techito, aunque hasta un toldo suponga una mejoría? En esto acuerdo con el personaje de Olmedo —Olmedo el Bueno, no el cráneo que inventó el cementerio de fetos—, que decía: Si lo vamo a'cer, lo vamo a'cer bien.

Tenemos que levantar un palacio sólido, que nos cobije a todos. Insumos y mano de obra hay de sobra. Hace falta coincidir en el diseño y aprobar los planos.

Por eso no se trata de ganar una elección, aunque, por cierto, no sería un mal principio. Lo que habría que hacer para tener algo que legar a nuestros hijos más allá de genes y deudas centenarias, sería reimaginar —y en consecuencia, reinventar— la democracia.

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí