A medida que envejecemos, el disfrute inadulterado se complica. Me refiero al placer en estado puro, aquel que invade y transfigura, haciendo que olvidemos todo lo demás. Tendrá que ver con el desgaste de nuestras terminales nerviosas, que no transmiten emociones con la misma intensidad. Y también —estoy seguro— con la abundancia de equipaje: a determinada altura, hemos vivido y visto demasiado para gozar de algo como viene, sin relativizarlo o compararlo de modo que le baje el precio. Pero es un disfrute al que no deberíamos renunciar. Representa un estado del alma sin el cual lo que se deprecia es la vida misma. ¿Cuál sería la gracia de subirse a una montaña rusa cuya trocha no despega nunca del suelo?

El lenguaje es sabio, y por algo describe la emoción a que me refiero en estos términos: se trata, solemos decir, de "disfrutar como un chico". Cuando niños, si algo nos persuade de ser una maravilla, sentimos en consecuencia: maravillosamente, relegamos al resto del mundo a un segundo plano y gozamos como si nada más existiese que aquello que nos deslumbra. Por eso asociamos tal intensidad al subidón del azúcar o la ingenuidad de quien, porque poco sabe, le da a ciertas pavadas más valor del que objetivamente tienen. Qué mirada condescendiente. Recuerda a la zorra de la fábula, que se miente que las uvas que no obtuvo estaban verdes. Crecer, aprender y madurar no debería privarnos de experimentar placeres en su justa medida. Yo mismo me acostumbré a ver cine en la computadora, pero en determinadas ocasiones no sólo elijo una sala, sino que prefiero ir al IMAX. Hay emociones que reclaman una pantalla de la altura de un edificio de siete pisos.

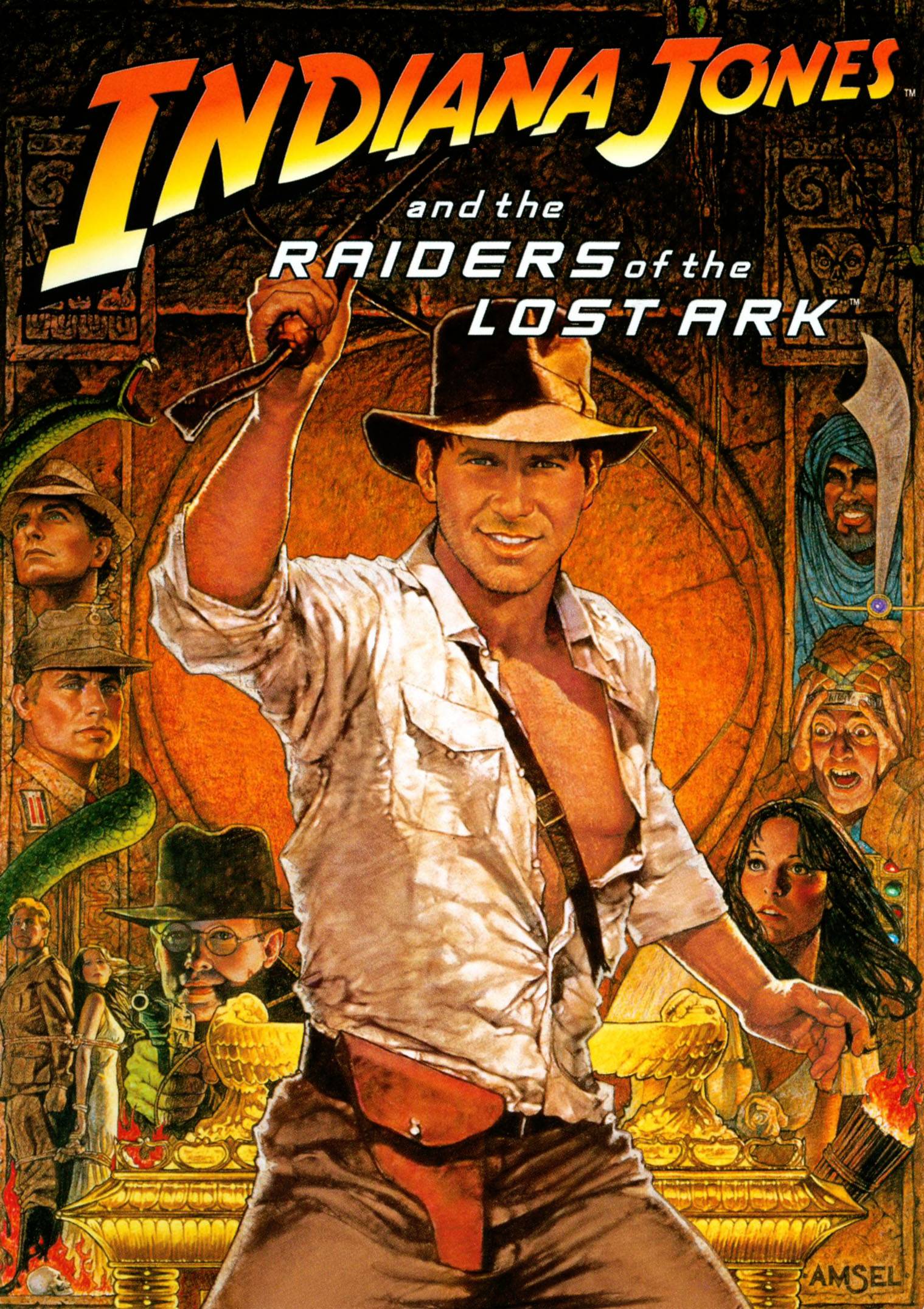

La primera película de Indiana Jones, que aquí se llamó Los cazadores del Arca perdida, data de 1981. A esa altura yo había dejado de ser un niño y, sin embargo, todavía estaba lejos de ser un hombre: tenía 19 años. Pero claro, mi entera adolescencia había transcurrido durante la dictadura. Lo cual, para empezar, frenaba la madurez de la sociedad en general, porque una dictadura te infantiliza a la fuerza: es, en esencia, una tutela sobre los ciudadanos, a quienes no se considera en condiciones de manejarse solos y por eso se decide por ellos. Además, la contradicción flagrante entre la adolescencia —el período en que salimos al mundo a tontas y a locas, a hacer nuestras primeras armas y darnos porrazos en circunstancias relativamente controladas— y el mundo inhóspito que me tocaba por entonces—que inspiraba terror, paranoia y quitaba las ganas de aventurarse lejos de casa— tornaba inevitable el escapismo. Necesitábamos, o al menos yo necesitaba, estímulos que nos ayudasen a pirar de esa realidad asfixiante, o por lo menos a desconectar de ella. Y encima, como las voces jóvenes que invitaban a la libertad y a la revolución habían sido silenciadas por tipos de bigote y uniforme que decían ojo con lo que hacen, sentíamos —o al menos yo sentía— un hambre de heroísmo fenomenal. Y no había héroes por ningún lado. (Había heroínas, nomás. Pero todavía la media del pueblo argentino no se había enterado de que eso eran, exactamente, las Madres.) La gerencia militar estaba allí para recordarnos que los jóvenes habían perdido, que el sueño había terminado. Quedaba prohibida toda épica que no fuese la del Proceso de Reorganización Nacional.

En ese contexto, Indiana Jones llegó como del cielo. Respondía a una receta que, antes que por un homeópata, parecía concebida por un mago o alquimista que me conocía de memoria. Para empezar, me permitía escapar no sólo a otro tiempo —el presente del relato transcurre en el '36, durante el ascenso irrefrenable del nazismo—, sino además a los albores de la cultura universal, a través del Arca de la Alianza que, dice el mito, conserva los fragmentos de las Tablas de la Ley. También me desplazaba geográficamente: a la región amazónica, a los Estados Unidos, a Nepal, a Egipto, y me llevaba con él, a mí que soñaba con conocer mundo y a esa altura no había salido de mi país más que para veranear en Uruguay.

Además ofrecía el disfrute de la aventura en estado puro. Yo no llegué a ver los seriales que hicieron las delicias de los niños George Lucas y Steven Spielberg, pero crecí yendo al cine de barrio a ver función doble o triple de films de género, seguía Cine de Súper Acción cada sábado por Canal Once y leía como poseso aquellos clásicos —Stevenson, por ejemplo—, que persuadían de que no existía empresa más fascinante que la de buscar un tesoro. Desde una realidad tan siniestra como la que me rodeaba, ¿cómo no agradecer una peripecia simple, donde las reglas estaban claras y no existían dudas respecto de quiénes eran los malos? No recuerdo haberlo registrado de forma consciente, pero a comienzos de los '80 Indiana Jones habilitó una catarsis que exprimí hasta la última gota: en Los Cazadores del Arca Perdida, todos los personajes que usaban uniforme eran detestables y, dentro de la sala oscura, aplaudir su estruendosa derrota estaba permitido.

El film de Spielberg reunía, pues, todo lo que me gustaba —aventura, exotismo, misterio, comedia y hasta un touch de lo sobrenatural, que nunca viene mal cuando se lo sazona con inteligencia—, organizado alrededor de un elemento vertebral: el héroe indicado. Pasó mucho tiempo hasta que me enteré de que Lucas y Spielberg coincidieron a fines de los '70 en el deseo de hacer una película de pura diversión, "al estilo de las de James Bond". Si lo piensan bien, hay mucho del modelo Bond en Indiana: el héroe individual, la misión secreta que lo lleva a saltar por el mundo entero, los gadgets —científicos en Bond, sobrenaturales en Jones—, los villanos de opereta, la acción constante. (Hasta sus nombres armonizan, desde que Spielberg le sugirió a Lucas que el "Indiana Smith" que había elegido originalmente no terminaba de cerrar. No cuesta nada imaginar a Indy acodado en la barra de un bar en Macao, presentándose ante una dama misteriosa como: "Jones. Indiana Jones".)

Pero Bond era un héroe sin fisuras, preciso y letal, y por ende inalcanzable. Todos los que fuimos niños entre los '60 y los '70 queríamos ser Bond, y al mismo tiempo entendíamos que no podríamos serlo nunca, no sólo porque —aquí, sobretodo— no éramos ingleses y estábamos en contra de Su Majestad, sino porque además Bond era perfecto, o casi. Lo hacía todo bien: seducir, coger, matar, vestir, fumar, beber, jugar baccarat, conducir cualquier tipo de vehículo mecánico, bucear, sentirse en casa en cualquier parte del mundo y quedarse siempre con la última palabra. En cambio Indy era otro tipo de héroe, más asequible. Uno más de nosotros, un pendejo que fantasea ser James Bond hasta que queda en evidencia que no da la talla y debe rajar del quilombo en que se metió de puro agrandado, a como dé lugar. Indy era un héroe chambón, y eso lo volvía entrañable. Lo cascaban cada dos por tres, lo arrastraban por cielo, mar y tierra y eso dolía y se le notaba. Si hasta tenía talones de Aquiles. (Mientras que a Bond no se le conocían puntos débiles, más allá del exceso de testosterona.) Indiana es ofidiofóbico —le tiene tirria a las bichas— y además, como nos desasnó su tercera aventura, carga con el complejo de no dar la talla ante su padre, el primer arqueólogo de la familia, Henry Walton Jones Senior.

Hoy en día el mainstream de la cultura nos reivindicó, pero en aquel momento Indiana Jones fue el primer héroe nerd de la cultura de masas. El ratón de biblioteca, el académico de gafas y moñito, que de ser necesario se calzaba el sombrero fedora, la campera de cuero, el látigo y el revólver y se mandaba donde hubiese que meterse, por asqueroso que pareciese, con tal de llegar al tesoro ansiado. Era el héroe ideal para los mequetrefes como yo, porque sugería que un intelectual también podía ser un hombre de acción. Y en ese sentido era también lo que nuestros cancerberos, de haberse avispado, hubiesen considerado una figura subversiva. Porque encarnaba justo aquello que querían desterrar del banquete argento: un héroe posible, y la posibilidad de un héroe.

The Lost Boys

Es por eso que no pienso hacerme cargo de ninguna de las objeciones que le hacen al personaje. No me interesa si la saga le hizo bien o mal a la ciencia arqueológica. Las películas tienen que ver con la arqueología tanto como Taxi Driver con la realidad gremial de los choferes. Tampoco le baja el precio que exprese un modelo machista. El pibe creció sin madre durante la pasada década del '20, en una casa llena de los libros de arqueología de su padre. ¿Qué querían que leyese: los relatos que Virginia Woolf no había terminado de escribir? Y tampoco voy a descartarlo porque sea oriundo de los Estados Unidos. Es el país imperialista que conocemos, pero eso no impide que pulule por allí gente valiosa, entre ellos infinidad de artistas. Indiana es un descendiente de Laurel & Hardy, en el sentido en que los interpretaba Osvaldo Soriano: un especialista en la destrucción de la propiedad privada esté donde esté —en el extranjero, pero también en casa— y un irrespetuoso ante toda autoridad. Así que no pretendan echarle tierra en mi presencia, porque yo soy agradecido con los que me hacen feliz, ya sean imaginarios o reales. Y al que no le cuadre, que no disimule su incapacidad de disfrutarlo con chicanas ideológicas. Estás en tu derecho de que no te gusten los caramelos, pero no me recuerdes las condiciones laborales de los cortadores de caña. Habría que socializar muchas cosas, lo tengo claro, pero la amargura no es una de ellas.

En fin, como iba diciendo: a mis 19 años, cuando ya tenía claro que la realidad era siniestra y de que el futuro no ofrecía más que ansiedades, Los Cazadores del Arca Perdida me reconectó con el goce químicamente puro. Verla (y reverla, varias veces más en el cine y más tarde en VHS) fue como volver a tener 5, u 8, o 10 y quedar boquiabierto ante la Mary Poppins que despega del suelo, ante la carrera de cuadrigas de Ben Hur o ante la persecución automovilística de Bullitt. El excelente cine de aquellos tiempos me había empujado en dirección a la adultez prematura, a través de films como El padrino, Taxi Driver y Perdidos en la noche (Midnight Cowboy). Eran —y siguen siendo— películas fenomenales, pero también sórdidas y violentas y desprovistas de happy endings, lo cual se parecía demasiado al mundo que, en las calles, esperaba a que finalizase la función. ¿Dónde había quedado el ingrediente escapista esencial a esa forma artística tan popular: su capacidad de llevarnos a otros mundos; de invitarnos a bailar, a reír, a gritar del susto; de mostrarnos cosas que nunca imaginamos que veríamos?

A esa altura, Spielberg venía del exitazo comercial de Tiburón (1975), del triunfo crítico de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (1977) y del fracaso comercial y crítico de 1941 (1979). Los Cazadores del Arca Perdida fue el primer paso de una trifecta que lo puso en la senda de convertirse en lo que todavía sigue siendo: el cineasta más taquillero de la historia, porque a continuación vinieron E. T. (1982) e Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984), y el cine mundial ya no volvió a ser el mismo. La era del cine de autor quedó atrás y advino la era del blockbuster, de las películas-evento lanzadas en simultáneo a escala mundial, a lo blitzkrieg. Una etapa que todavía no hemos superado, pero que está en plena decadencia desde que las pelis de super-héroes salen cada vez peores y no paran de hacer sapo. Si bien es cierto que el modelo Marvel es tributario del cine de Spielberg —películas concebidas como parques de atracciones o videogames, un shot de glucosa visual, relatos llenos de efectos, ruido, movimiento y escenas de acción que se suceden sin dar tiempo a pensar ni sentir más que sobrecarga sensorial—, Spielberg en persona se cuidó de que en sus guisos no faltase algo crucial: el elemento emocional y la noción de que hay algo en juego que importa de verdad.

En las pelis de Marvel la suerte del universo está en riesgo y a uno no se le mueve un pelo. En las pelis de Spielberg —las de piel más comercial, como E. T., pero también las que aspiran a otro prestigio, como La lista de Schindler—, nos involucramos con el destino de sus personajes como si fuese el nuestro, y asumimos que a través de esa peripecia se dirimirá algo que, más allá de la anécdota puntual, involucra a la humanidad toda.

La segunda peli de Indiana respeta el modelo inaugurado por Los Cazadores: locación exótica —la India, en este caso—, tesoro a ser recuperado —unas piedras mágicas—, interés romántico, impactantes secuencias de acción y malos malísimos. (En este caso los thugs, la secta de estranguladores que adoraban a la diosa Kali, tan familiar para los devotos de las aventuras de Sandokán y Yáñez de Gomara escritas por Salgari.) En este sentido es un film que avanza sobre terreno ya abierto, a pesar de que incluye escenas que superan al original, como la musical del inicio, la escaramuza en el nightclub de Shanghai, la persecución de los carritos en la mina y el climax sobre el puente colgante. Pero existe mucha gente que todavía hoy lo critica, entre otras razones porque es un relato oscuro e inquietante. Al menos para mí, eso es parte de lo que lo realza y sube la apuesta. Hay dos elementos de la historia que me estrujaron el corazón entonces y siguen angustiándome, sólo que ahora entiendo por qué.

Por una parte, el tramo en que el sumo sacerdote de los thugs, Mola Ram, fuerza a Indiana a beber una poción que lo convierte en un hijo de puta. Una decisión creativa osada, tanto por parte de Spielberg como del actor Harrison Ford. En general toleramos que un héroe se equivoque o se deje llevar por la furia durante un rato, pero no estamos acostumbrados a que se pase al otro bando con todos los papeles. Y aquí Spielberg y Ford se mandan a fondo con el giro dramático, lo presentan del modo más convincente. Durante ese tramo, Indy perturba porque no hace de hijo de puta: es un hijo de puta, y se le nota. La idea de que, dadas las condiciones, aquel a quien considerabas amigo pueda entregarte o ser instrumental a tu ejecución no es algo que nos gusta aceptar.

El otro elemento es aquel que determina que Indy acepte la aventura que se le presenta. El destino lo conduce a esa pequeña aldea de la India, cuya gente le pide que recupere la piedra mágica de la que, según ellos, depende su bienestar. Indy se compadece de los aldeanos, pero no piensa involucrarse hasta que entiende por qué son tantas las mujeres que le imploran. Los esbirros de Mola Ram no se han llevado tan sólo la bendita piedra. "Los niños", traduce Indiana para beneficio de su compañera de viaje, Willie Scott (Kate Capshaw, que tiempo más tarde se casó con Spielberg), y de su pequeño escudero Short Round (Ke Huy Quan). "Dicen que les han robado a sus niños".

¿Sabía yo en 1984 —un año antes del Juicio a las Juntas— de la apropiación de criaturas que había sido un modus operandi de nuestros represores, mientras los mega-ricos y los mandamases de la Iglesia se hacían los giles? ¿Hice la conexión entre el destino que espera a los niños secuestrados por Mola Ram —el "sueño negro", lo llaman, que preserva tu vida pero al precio de vivir "como en una pesadilla"— y el destino que esperaba a los pibes robados por los milicos mientras ignorasen sus orígenes, su propia historia? Si no lo sabía ya, estaba cerca de descubrirlo. Hoy no puedo menos que entender por qué, aunque más no sea en el nivel del inconsciente, me estremeció el personaje familiar que demostraba ser un traidor, y por qué me llenó de una emoción inexplicable ese final donde tantos niños se reencuentran con sus madres.

Pídele al tiempo que vuelva

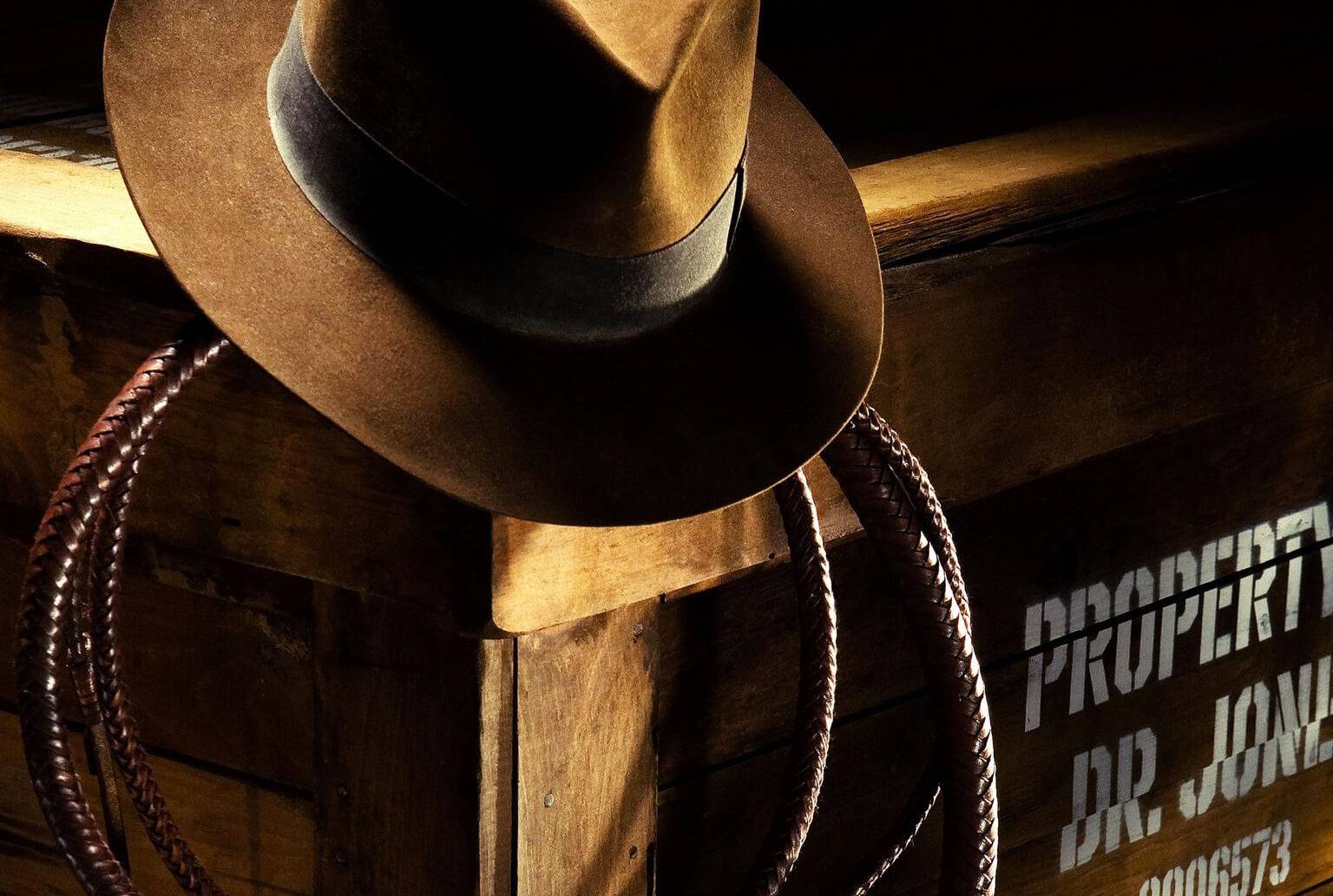

Indiana Jones y la Última Cruzada (1989) arranca con un prólogo que retrocede a la adolescencia del protagonista y explica algunos de sus rasgos característicos: el porqué de su odio a las serpientes, las razones por las cuales adoptó el sombrero fedora, la chaqueta de cuero y el látigo, y hasta echa luz sobre la cicatriz que Indiana tiene en el mentón — porque la lleva puesta su envase original, Harrison Ford, desde un accidente automovilístico que sufrió cuando joven.

En esta oportunidad, el tesoro que pone en marcha la acción es el Santo Grial, la copa en la que Jesús bebió durante la Última Cena. (Aquí también el lenguaje añadió capas de significación: decir que algo es el Santo Grial equivale a decir que es tan importante como inaccesible, un elemento trascendente que está más allá de nuestro alcance.) En este caso la actuación de Sean Connery como padre de Indiana —el doctor Jones Senior, como opuesto al Junior— potencia el condimento de comedia, convirtiendo la tercera película en la más divertida. Para Lucas y Spielberg, tenía lógica que el artista que interpretó al Bond original en films como El satánico doctor No y Goldfinger hiciese de padre de Indy, porque —como ya dije— el personaje que crearon era una suerte de hijo simbólico del espía. Lo sorprendente fue que Connery, que había labrado su fama con roles dramáticos, demostrase un flair para la comedia que le permitió jugar con Ford de igual a igual. Algunos de los mejores pasajes humorísticos salieron de su aporte, como la escena en que Indy descubre que compartió una amante con su padre gracias a la frase que Connery improvisó en el set: "Es que ella habla mientras duerme", confiesa Henry Jones Senior.

Al mismo tiempo el film eleva la temperatura emocional, porque dedica tiempo a ahondar en la personalidad de Indiana y desnuda ciertos rasgos como parte de su inmadurez, de la competencia aún no saldada con la figura paterna. Y además le concede la posibilidad de superarse, de convertirse del todo en un adulto, inspirado por el doctor Jones Senior que, en un momento clave, le recuerda que crecer es también aprender a soltar, a desprenderse. A mitad de camino, la búsqueda del Grial pasa a un segundo plano y lo que gana relieve es la relación entre padre e hijo, que hasta entonces ha sido para ambos algo tan imposible como la obtención de la mítica pieza arqueológica. La aventura en común habilita a uno a expresarle a su hijo el afecto que nunca había sabido manifestar, y al otro a lograr el ansiado respeto paterno.

En la Argentina del '89 los problemas imperiosos habían pasado a ser otros: la crisis económica, los saqueos, la defección temprana de Alfonsín a manos de un Menem que todavía era un misterio. Aquel film de Spielberg también propiciaba un desplazamiento. Formalmente los villanos siguen siendo los nazis, porque estamos en 1938 y el mundo se halla a punto de entrar en otra guerra. (El film imagina, incluso, un fugaz cara a cara entre Indy y Adolph Hitler en Berlín.) Pero más allá del contexto bélico, el villano principal es un millonario estadounidense, Walter Donovan (Julian Glover), que no tiene pruritos en aliarse con los alemanes porque su objetivo es la vida eterna que, presume, conseguirá aquel que beba agua bendita del Grial. A pesar de que está cerca de cumplir 35 años, el film conserva una provocadora resonancia en la caverna de nuestros tiempos. Hoy el fascismo avanza en todas partes, impulsado por un segundo viento, pero no consigue disimular que nuestro mayor problema es otro: el poder del que disponen los mega-ricos que se niegan a sofrenar su codicia, aunque la tierra amenace con abrirse bajo sus pies.

El film sugiere que para alcanzar el objeto sagrado hay que hacer gala de ingenio, pero que para apreciar su valor hay que poseer nobleza de espíritu y de intenciones. El '89 fue para la Argentina el año de su entrada en otro período oscuro, donde nada cortaría ni pincharía menos que la nobleza de espíritu. Un tiempo regido por los modernos Walter Donovan y por sus esbirros en el ámbito de la política y de la Justicia (recordemos la perfecta impunidad de la que gozaron los genocidas por entonces, y también aquella que corona todavía los atentados a la Embajada de Israel en el '92 y a la AMIA en el '94), durante el cual los fascistas locales se contentaron con medrar en las sombras, porque ¿de qué podían quejarse?

La Última Cruzada estaba concebida como el cierre de una trilogía y de la saga de Indiana Jones. La película concluye con un detalle significativo sobre el que volveré en breve, y con la imagen del héroe cabalgando hacia el horizonte. (Un horizonte que figura bien bajo en el cuadro, como John Ford le recomendó al joven Spielberg durante un encuentro que el director recreó en la reciente Los Fabelman.) A partir de entonces, y durante mucho tiempo más, no volvió a haber películas de Indiana Jones. Y disfrutar como niños se nos volvió algo tan improbable como encontrar el Grial, mientras el siglo XX se nos escurría entre los dedos.

El largo adiós

Pasaron las décadas, cambiamos de siglo y la idea de resucitar a Indiana fermentó en el espíritu de sus portaestandartes: Lucas, Spielberg, Ford y los productores Frank Marshall y Kathleen Kennedy. Admito que, en términos creativos, era tentador explorar qué había sido de Indiana veinte años después y cómo encajaba, o no, en un mundo que había cambiado tanto. Uno de los proyectos que alentaron estuvo a cargo del guionista y director Frank Darabont, que a instancias de Spielberg escribió Indiana Jones y la Ciudad de Dios. Esa historia transcurría en los años '50 y, dicen, hacía que Indy fuese perseguido por ex nazis de los que —pensaban todavía en Hollywood— "Perón había acogido después de la Segunda Guerra". Por suerte nos salvamos de ese disparate. De todos modos aparecimos en el film que terminaron haciendo, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal: Spielberg despachó una segunda unidad al hemisferio austral, que fue la que registró las imágenes de las Cataratas de Iguazú que quitan el aliento en la pantalla.

Esta es la única película de Indiana que hasta hoy sólo había visto una vez. Revisitarla esta semana no hizo más que confirmar lo que me produjo en el cine, allá por el año 2008: no sólo es la peor entre las de Indy, sino que además es muy mala en sí misma, tal vez lo peor que Spielberg haya hecho nunca. Algunas de sus decisiones son interesantes. Dramatizar los efectos de la edad sobre el físico de Indy, cosa que entusiasmaba a Harrison Ford, al punto de que se negó a teñir su pelo. (A esa altura ya tenía 64 años.) Convertir al personaje, que hasta entonces había trabajado de hijo, en padre de familia. Describir el mundo nuevo de la Guerra Fría y de la Era Nuclear. (Lo cual volvía natural que los villanos dejasen de ser nazis y pasasen a ser rusos.) Pero todo está mal ejecutado. Hay una explosión nuclear en el arranque que genera una burrada —las películas de Indiana Jones desafían la credulidad, pero que Indy sobreviva intacto al bombazo dentro de una heladera que además vuela miles de metros por los aires es un despropósito— y, a continuación, produce una imagen disonante. El cuadro que incluye en simultáneo a Indiana Jones y al hongo nuclear es impresionante en términos visuales, pero contraproducente. Se puede joder con los nazis como malos de folletín porque la cultura popular los metabolizó como personajes en infinidad de películas y series. Pero los Estados Unidos, y Hollywood como parte de su maquinaria propagandística, han hecho lo imposible para barrer Hiroshima y Nagasaki debajo de la alfombra. (Habrá que ver qué hizo Christopher Nolan con el tema, en la inminente Oppenheimer.) En consecuencia, un hongo nuclear sigue siendo algo que nadie puede retratar con ligereza — ni siquiera Spielberg en el contexto de una de Indiana Jones.

Tampoco hay escenas de acción al nivel de las películas previas y los gags son chirles. En suma, la experiencia se parece a la de sentarse ante el viejo piano de casa para interpretar una melodía amada y descubrir que el teclado se desafinó: ¡nada suena bien! Cómo será de mala que ni siquiera Cate Blanchett, que hace de la villana Irina Spalko, puede levantarla...

Por eso mismo, cuando circularon los rumores de que podía haber una quinta película de Indy nos ilusionamos, porque el personaje merecía una despedida más digna que La Calavera de Cristal. Y la edad de Harrison Ford —que anda por los 80— sugería que el proyecto debía ser concebido sí o sí como el acto final, una swan song a la altura de lo que el personaje reclamaba. El mismísimo Ford insistió en busca de revancha. Para el actor, La Calavera de Cristal había concluido en una nota "de suspensión animada. No se sintió como una verdadera conclusión, la clase de cierre que yo esperaba", dijo este junio.

Indiana Jones y el Dial del Destino se estrenó pocos días atrás. En este caso, la película fue co-producida y supervisada por Spielberg pero dirigida por James Mangold. Fui a verla con mi compañera y con las hijas e hijos que están en territorio argentino (hay seudópodos genéticos en otro continente, aclaro), porque para nosotros las películas de Indy son una ceremonia familiar. A esa altura las críticas internacionales me la habían arruinado un poco, porque en general le perdonaban la vida pero hasta ahí. ("Está hecha a la manera de Spielberg —decía Variety, por ejemplo—, pero el regocijo está ausente".) Sin embargo, cuando llegué al cine y me ubiqué en la butaca conservaba todavía una módica esperanza.

Por eso voy a poner esto no en términos del crítico formal que supe ser en algún momento, sino como fan de Indiana Jones.

Me. En. Can. Tó.

Claro que no es la mejor, y por supuesto que no inventa nada que no figure en la receta original. Los que amamos a Indy no queremos que nos sirvan un plato nuevo. Si le añaden un ingrediente o la sazón de una especia inédita, todo bien, pero lo que ansiamos —lo que salimos a buscar— es el sabor clásico, algo que procure en nuestras almas el efecto de la magdalena proustiana. Y en ese sentido, la peli garpa.

De nuevo hay secuencias de acción memorables. (La primera que viene a mi mente es la persecución durante un desfile en las calles de Nueva York, en homenaje a los astronautas de la Apolo 11 —la historia transcurre en 1969—, que termina mezclándose con una manifestación contra la guerra de Vietnam.) Esta vez las bromas sobre la edad funcionan. (La primera secuencia con el Indy de 80 pirulos, un jubilado en calzones que despierta cuando sus vecinos ponen Magical Mystery Tour a todo gas, es muy graciosa. ¡Indy convertido en el viejo hinchapelotas del edificio!)

El villano no está a la altura del talento de Mads Mikkelsen, uno de mis actores favoritos de hoy, pero al menos su personaje corrige la gaffe que Spielberg & Co. estuvieron a punto de cometer cuando quisieron meterse con los nazis acogidos por Perón: su Jürgen Voller es un científico alemán a lo Wernher von Braun, a quien el gobierno estadounidense perdonó después de la guerra con tal de que trabajase a su servicio. Así como Connery en La Última Cruzada, la actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge funciona como contrafigura al nivel de Indy, interpretando el papel de su ahijada, Helena Shaw. Ford y Waller-Bridge son una formidable pareja de comedia, en la vena del género screwball del Hollywood de Oro. Y el tesoro a ser buscado, el Dial del Destino del título, es pertinente en tanto pone en cuestión la dimensión que más acucia a Indy: el tiempo material. Cuánto nos queda, qué hacer con él — qué se puede hacer con él.

Sin incurrir en spoilers, diré que el guiso de siempre incluye al final una sorpresa, una vuelta de tuerca que le permite a Indy alcanzar el final que tanto él como sus fans merecíamos, en términos emocionales. Así que, si ustedes amaron como yo las tres primeras pelis y quieren despedirse de Indy en forma, no se la pierdan. Esa manga de críticos pelotudos que siempre tienen que ponerse por encima de todo y de todos no han hablado tanto de la película como de su propia incapacidad para disfrutar. (¿Así que "el recogijo está ausente", Owen Gleiberman de Variety? Estará ausente de tu vida anhedónica, pedazo de infeliz.)

Peor para ellos, que se la perdieron. A mí la película me hizo levitar, y me dio además la excusa perfecta para volver a ver la saga. ¡Ninguna semana que incluya las tres primeras aventuras de Indiana Jones puede ser mala!

Aprovecho la ocasión para celebrar a los tres héroes centrales de esta hazaña. A Spielberg, de quien ya hemos hablado. Al músico John Williams, a quien no mencioné pero merece cartel francés. (Indiana Jones es, también, esa melodía triunfal y alegre que esta semana aprendimos a tocar en el piano tanto mi hijo más pequeño, Oli, como yo.) Y a Harrison Ford, de quien nunca se hablará lo suficiente. Porque el tipo, además de ser Han Solo en Star Wars y Rick Deckard en Blade Runner y el protagonista de maravillas como Testigo en peligro y El fugitivo, se lo dio todo a Indiana, produciendo la más perfecta de las simbiosis entre personaje y actor. Basta pensar en Tom Selleck, que había sido casteado originalmente como Indiana, para entender hasta qué punto el personaje hubiese sido otra cosa por completo. Porque Ford no sólo lo actuó, sino que le prestó su entera humanidad: la destreza física, la expresividad de sus manos —las manos de Ford merecerían un Oscar por sí solas—, el carácter podrido que apenas disimula que no se come ni una, su filoso sentido del humor y su capacidad de tolerar y sobreponerse al ridículo.

En este mundo nuestro no hay personaje de franquicia alguna que no sea recasteado con tal de hacer más guita. (Uno pensaba hace décadas que ningun 007 sobreviviría a la sombra de Connery, y sin embargo ya hubo media docena más y pronto asomará un séptimo.) Pero Harrison Ford se ha ganado el derecho de decir que es el único Indiana Jones, y que el personaje morirá con él. Espero que la industria tenga la decencia de respetarlo, al menos mientras Ford siga entre nosotros. Y si les hace falta un aventurero, sean dignos e inventen uno nuevo. O consideren a aquellos que ya existen pero no han sido reconocidos por el cine. ¿Ninguno oyó hablar nunca del Corto Maltés?

Al final de La Última Cruzada ocurre algo significativo, que las películas subsiguientes eligieron ignorar. Indiana le da de beber del Santo Grial a su padre moribundo, Henry Jones Senior: unos pocos sorbos, porque emplea el resto de agua en bañar la herida de bala que lo está matando. El líquido —el mismo que, segundos atrás, Indy mismo ha bebido copiosamente— cura a su padre de inmediato. El millonario Donovan había llegado hasta allí creyendo que el Santo Grial le daría la vida eterna. La película no se molesta en probarlo, aunque sí demuestra que el agua bendita disuelve una bala y cierra una herida en segundos. Es la forma en que Spielberg & Co. eligieron decir que era probable que Indiana viviese para siempre, aunque más no fuese de forma simbólica. ¿O se piensan que nos mostraron a un caballero medieval que llevaba vividos más de siete siglos por casualidad?

Al comienzo de La Calavera de Cristal se revela que Henry Senior ha muerto. El agua no confería la vida eterna, entonces... ¿o será que el viejo no había bebido la cantidad suficiente? Lo indiscutible es que para millones de nosotros Indiana será eterno, aunque ya no haya más films o series. Porque durante décadas nos concedió un goce del tipo que nunca se olvida. Y porque, más allá del entretenimiento y de las risas y de la música y del asombro, la saga reavivó nuestra fe en la posibilidad del heroísmo. Aunque salga medio chambón, o sea a nuestra medida.

Mi agradecimiento a los artistas que crearon las películas de Indy, esos trastos viejos que —como los artefactos más mitológicos que arqueológicos que el protagonista busca— contribuyen a explicar quiénes somos. Me regalaron un disfrute que no se extinguirá nunca y que pude compartir, y experimentar, con las personas a las que amo. Si alguien me preguntase ahora qué me dieron las películas de Indiana Jones, respondería lo mismo que Henry Senior al final de La Última Cruzada. Porque, aunque no han podido hacerse con el Grial material, Henry Senior pretende que ha obtenido algo valioso e Indy quiere saber qué es.

Iluminación, dice el viejo.

¿Qué más se le puede pedir a la vida, que alcanzar cierta sabiduría?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí