Javier Milei llegó al gobierno ostentando la convicción de que el Estado no debe curar, asistir ni proteger a sus ciudadanos. Todo fue dicho en las promesas de campaña que luego validó el 55,69% del electorado. El gobierno de Milei desprecia a los débiles. No le importan los pobres, los jubilados, la inseguridad alimentaria en la niñez, los discapacitados ni la salud de ninguna clase social. Los programas de formación que permiten la especialización en distintas áreas de la salud son fuertemente atacados, dañando el derecho a la salud en el presente con graves consecuencias en el futuro.

La política de desregulación amputó la estructura del Ministerio de Salud, llamando “proceso de reordenamiento institucional” a la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales, a la disolución del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud como el Malbrán. El gobierno de la motosierra desguazó el Instituto Nacional del Cáncer y la Dirección de Asistencia Directa, que gestionaba le entrega de medicamentos para personas con enfermedades terminales. Recortó programas de vacunación y los que incumbían al tratamiento de pacientes con HIV y hepatitis. Recientemente unificó la gestión de cinco hospitales nacionales: el Sommer, el Posadas, el Ramón Carrillo, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de rehabilitación física. Con la gravísima devastación que produjo en todas las áreas de la salud, atenta directamente contra la salud mental de la población. La Dirección Nacional de Salud Mental quedó reducida a una estructura que nadie conoce dentro del organigrama del Ministerio de Salud.

Penalizar los avances

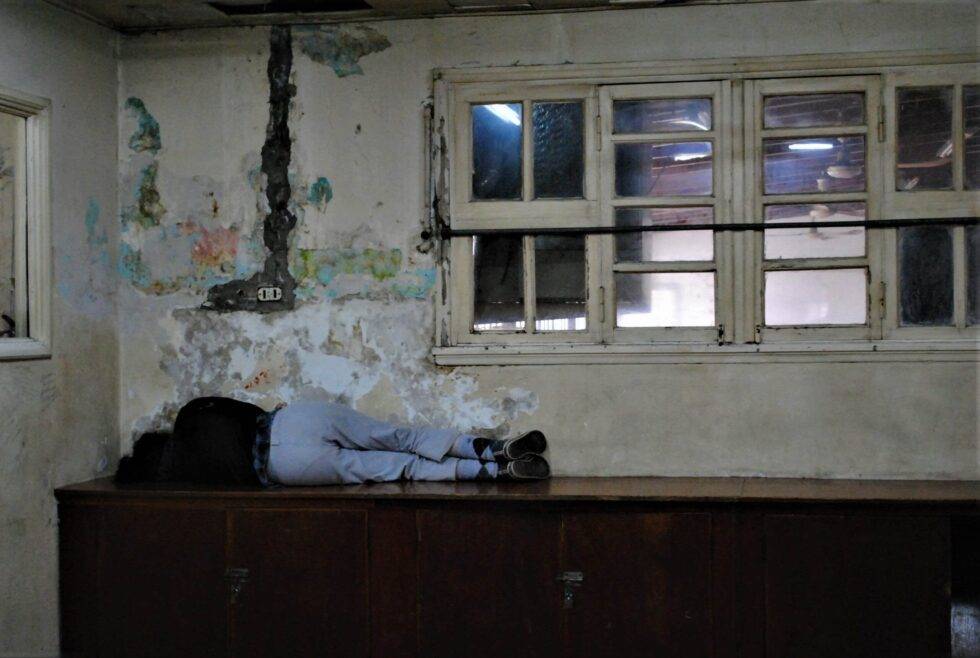

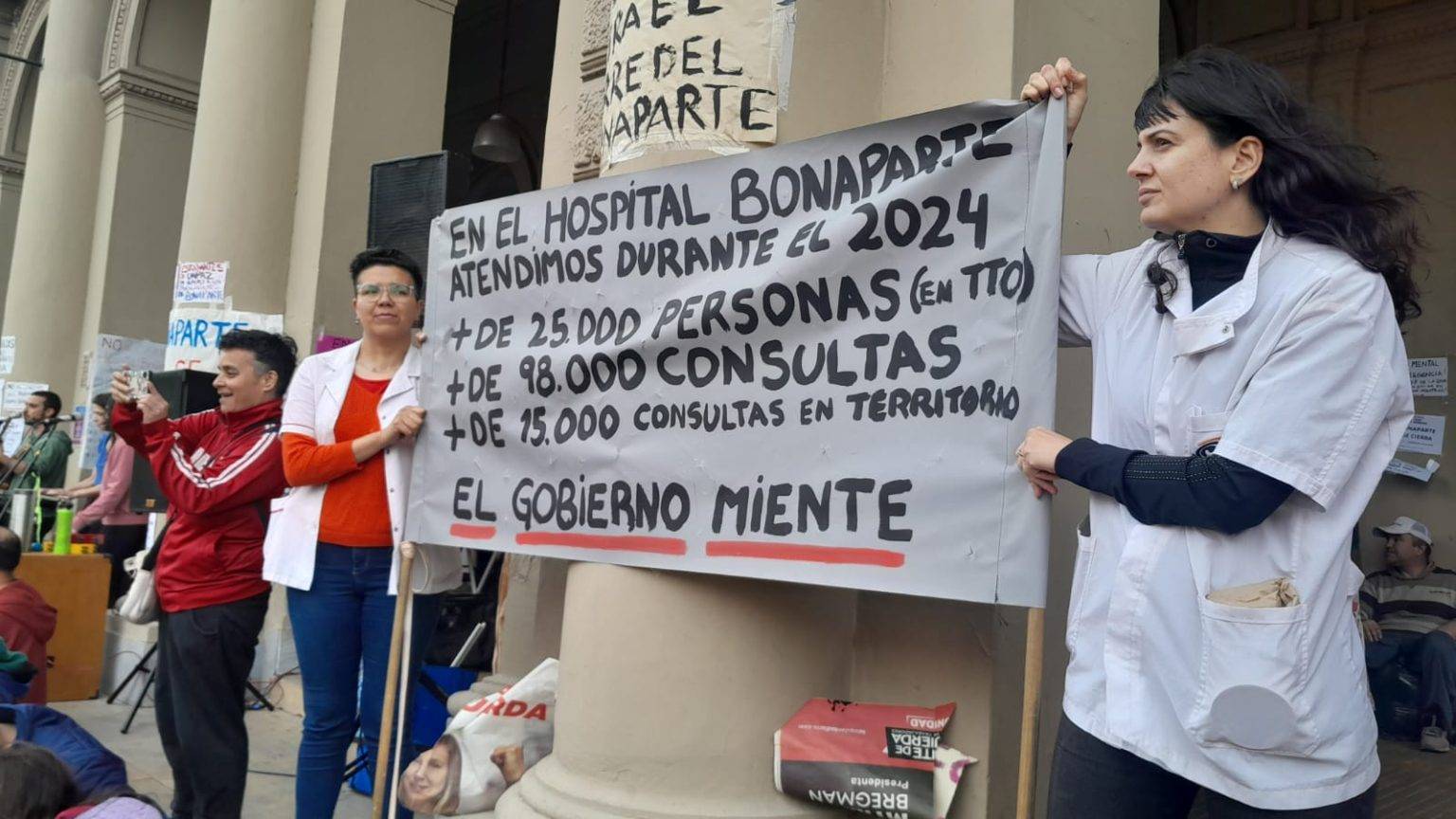

El Hospital “Licenciada Laura Bonaparte”, especializado en la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones, en salud mental y consumos problemáticos, es considerado una institución central en la apuesta de las nuevas prácticas en salud mental desde un enfoque de derechos humanos, promovidas en la ley nacional 26.657. Cuenta con una biblioteca, una farmacia que entrega medicación gratuita y un jardín de infantes, “Los Abrazos”, al que asisten 80 niños, hijos de trabajadores. Aplicaba una estrategia de atención comunitaria y territorial, se proponía abierto a la comunidad, priorizando tratamientos ambulatorios con dispositivos de hospital de día y grupos terapéuticos como forma de abordaje tendiente a reducir la necesidad de internaciones prolongadas. Cuenta con el honor de haber sido garante de la atención de la salud de la comunidad LGBT+ desde el marco de la Ley de Identidad de Género. En octubre del año pasado el gobierno anunció el cierre y la inminente reestructuración del hospital, aduciendo la reducida concurrencia. Gracias a la suma de esfuerzos para defender su funcionamiento, después de 96 horas de protestas y ocupación del edificio los trabajadores llegaron a un acuerdo con autoridades del Ministerio de Salud para garantizar la normalización de los servicios.

Lo que no se pudo evitar es la intervención por parte del gobierno. Consultado por El Cohete la Luna, el psicólogo Alberto Trímboli, ex director de Investigación de SEDRONAR y actual presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), refiere que “el argumento de la baja cantidad de internaciones evidencia el absoluto desconocimiento de las políticas sanitarias contemporáneas y de la ley vigente. En lugar de valorar la transformación hacia un modelo más inclusivo, comunitario y respetuoso de los derechos, se penaliza el avance en la adecuación del hospital a las normativas vigentes. La intervención del Bonaparte no solo interrumpió este proceso, sino que se enmarca en una serie de decisiones que retroceden décadas en materia de salud mental”.

La Ley de Salud Mental resiste

El modelo de encierro en la atención de la salud mental entró en disputa debido a la crisis marcada por el incremento de internaciones poco certificadas y compulsivas, y la permanencia prolongada de pacientes en las instituciones. El cambio de paradigma en la sustitución de dispositivos manicomiales por centros asistenciales de base comunitaria encuentra entre sus principales antecedentes la ley 148 en Italia, de 1976, cuyo autor Franco Basaglia fue el padre de la psiquiatría sin manicomios. Basaglia sostenía que la evolución hacia la autonomía del paciente era bloqueada por el poder simbólico de los muros hospitalarios.

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, promulgada en 2010, convirtió a la Argentina en un país pionero al aprobar una norma que propone la sustitución del sistema basado en el encierro por uno de salud mental comunitaria, que garantice la reinserción social. El espíritu de la ley es la presunción de capacidad de todas las personas. Tiene como eje central la protección de los derechos humanos de quienes presenten padecimientos mentales y uso problemático de drogas, e implica un piso básico de derechos que deben cumplirse en todo el país:

- A recibir atención integral y acceso gratuito a las prestaciones necesarias;

- A recibir una atención ajustada a principios éticos;

- A elegir la alternativa terapéutica que menos restrinja sus libertades;

- A recibir o rechazar asistencia espiritual o religiosa;

- A acceder a información, fichas o historias clínicas;

- A que las internaciones involuntarias o voluntarias prolongadas sean supervisadas periódicamente por el Órgano de Revisión; y

- A que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.

La motosierra

El 27 de junio de 2024 el Congreso aprobó la denominada Ley Bases, que incluyó más de 600 artículos, con un título dedicado a modificar la Ley de Salud Mental. El doctor Alberto Trímboli, representante ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que “aunque se trataba de pocos artículos, se intentaba alterar aquellos que expresan el espíritu de la norma. Frente a esa amenaza, se articuló una respuesta contundente entre organizaciones del campo de la salud mental, personas, familiares, diputados y senadores. Esa unidad permitió que el capítulo sobre salud mental fuera excluido del proyecto. Fue clave la intervención de la Asociación Argentina de Salud Mental, que solicitó una opinión a la OMS sobre el proyecto de reforma. La respuesta fue clara: las modificaciones propuestas violaban varios tratados internacionales en salud y derechos humanos”.

En el país donde la palabra libertad fue resignificada para nombrar un proceso de abolición de derechos y cercenar prácticas políticas tendientes a la protección de la vida, la ley 26.657 resiste sin mutilaciones. Sin embargo, “hay más de una docena de proyectos legislativos en ambas cámaras del Congreso que comparten una misma orientación regresiva: habilitan internaciones arbitrarias por orden judicial, debilitan los organismos de control, restituyen la idea de ‘manicomio’ como eje del sistema y eliminan al hospital general como dispositivo para las internaciones”, detalla Trímboli, que fue miembro del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental. “Un punto especialmente preocupante es el intento de reemplazar la expresión padecimiento mental, utilizada en la ley actual, por enfermedad o trastorno mental, tomando como base los manuales de diagnósticos internacionales”, añade.

¿Es sólo una modificación semántica? No hay nada menos inocente que las palabras, decía Friedrich Nietzsche. El lenguaje no es neutral. “Este cambio no es menor ni inocente: forma parte de una estrategia impulsada por sectores corporativos que buscan restaurar un modelo biosanitario que segrega y estigmatiza –alerta Trímboli–. Reemplazar el concepto de padecimiento mental por trastorno mental implicaría restringir el acceso únicamente a quienes cuenten con un diagnóstico psicopatológico formal. En cambio, la noción de padecimiento, lejos de negar la existencia de enfermedades mentales, reconoce la diversidad del sufrimiento psíquico y habilita el acceso a servicios a cualquier persona en situación de vulnerabilidad emocional, desde un duelo o una crisis vital hasta cuadros clínicos más complejos. La ley asegura el derecho de acceso a los servicios a todas las personas con padecimiento mental, aunque no sea un cuadro psicopatológico, mientras que, si se lograra esa modificación, las obras sociales, la prepagas y el sistema de salud solo estarían obligados a brindar asistencia a quienes se les diagnostique un cuadro psicopatológico”.

Menos encierro y más derechos

La sociedad, cada vez más aturdida, tiende a conocer poco lo que organiza la vida comunitaria. Sin embargo, no ignora lo que los medios de comunicación amplifican. Cuando las familias de actores mediáticos (Chano Charpentier o Felipe Pettinatto) se vieron alcanzadas por conflictos suscitados a partir de consumos problemáticos, salieron por las pantallas televisivas a decir que la Ley de Salud Mental debía ser revisada. Los panelistas repetían la consigna sin conocer la norma. Lo que los familiares exponían era la dificultad de que sus hijos accedan voluntariamente a internarse. El artículo 16 de la ley establece que las internaciones requieren del consentimiento informado de la persona o de su representante legal. En este sentido, Trímboli sostiene que, “como ocurre con cualquier otra condición médica, ninguna intervención puede realizarse sin el consentimiento informado de la persona si mantiene su criterio de realidad. El principio de autonomía está reconocido en todas las ramas de la salud. ¿Por qué habría que actuar de forma diferente en salud mental, cuando la persona tiene un padecimiento psíquico pero conserva su conciencia y su capacidad de tomar decisiones? Respetar el consentimiento informado en salud mental no es un privilegio, es un derecho humano básico, que debe aplicarse con los mismos criterios que en cualquier otra área de la salud. Resulta preocupante que personas manipuladas por sectores con intereses corporativos pidan la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, porque en los términos que se proponen implicaría una regresión en derechos fundamentales. Lo más llamativo es que en los medios estas voces suelen replicar el mismo reclamo: más de lo mismo, de dispositivos que ya han demostrado ser ineficaces o incluso dañinos”.

Frente al dilema del consentimiento, la ley regula la internación involuntaria como una medida excepcional, pero válida. Se puede llevar al familiar a una guardia hospitalaria o llamar a un servicio de emergencias. En estos casos, “un equipo interdisciplinario evaluará si existe una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Si ese riesgo se confirma, la ley no solo permite la internación, sino que obliga al equipo interdisciplinario a internar a esa persona por el tiempo necesario para que dicho riesgo cese. Siempre con los controles y garantías que establece la norma. La ley no prohíbe las internaciones involuntarias, sino que las regula para que no se conviertan en mecanismos arbitrarios o violatorios de derechos. La norma establece la obligación del Estado de supervisar y proteger los derechos de las personas internadas. En lugar de debilitar estos controles, deberíamos fortalecerlos, para garantizar que quienes necesiten una internación la reciban con dignidad y nadie sea privado de su libertad de manera arbitraria. En el ámbito privado, los sanatorios no cuentan con salas de internación destinadas a salud mental, a pesar de que la ley los obliga a ofrecer estos servicios. Por eso, los principales interesados en modificar o debilitar la ley suelen ser justamente los representantes del sector privado, ocultos detrás de otros actores públicos o mediáticos”.

Finalmente, cabría preguntarse si la norma que propone transformar prácticas que históricamente han fracasado sobrevivirá a la motosierra de este gobierno cruel. Lo que está en juego es el acceso a la salud y la promoción de un modelo de abordaje de los sufrimientos con garantías y protocolos transparentes. El Estado, por estos días en un ominoso proceso de “reordenamiento institucional”, debe asegurar su cumplimiento.

* Valeria Berman es Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación y Género. Trabajadora despedida de la Biblioteca Nacional.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí