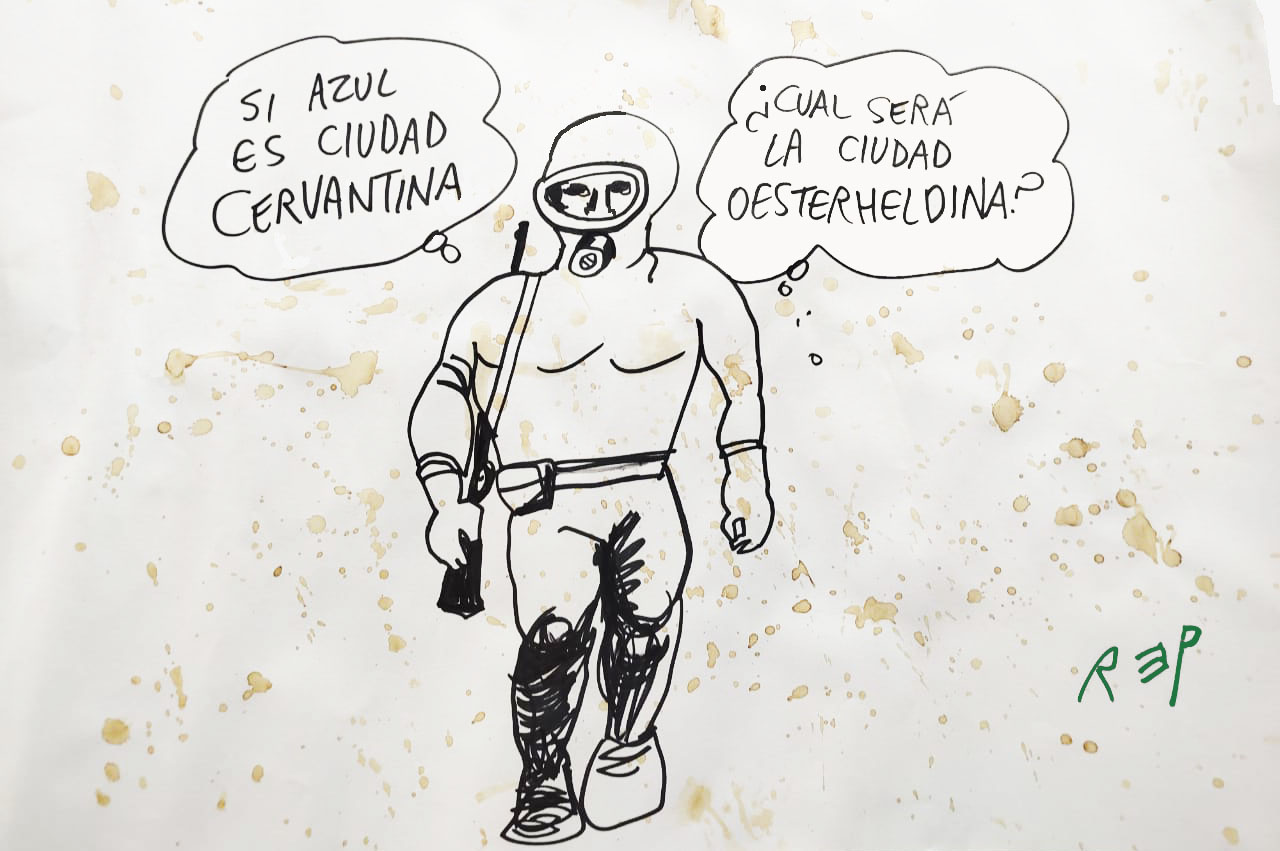

(Palabra más o menos, este texto fue presentado el viernes 3 de octubre en Azul, ciudad cervantina, durante la décimo novena edición del festival que dedica al autor español y su Quijote. Mientras lo leía, Miguel Rep dibujó maravillosas cruzas entre el Hombre de la Mancha y el personaje de Juan Salvo, El Eternauta, creado por Héctor Germán Oesterheld.)

A simple vista, parece imposible encontrar dos personajes más disímiles que Alonso Quijano y Juan Salvo. Uno abandonó su hogar voluntariamente, para encarar la vida como un juego inspirado por la imaginación. El otro se vio forzado a desprenderse de su casa, para salvar la vida y repeler un ataque muy real. Quijano era un hombre solo, soltero, puede que hasta virgen, que sentía que estaba vivo cuando leía y emulaba lo que leía, y nada más. Salvo era un hombre casado, padre de una niña, cuya razón de vivir fue amenazada por la más concreta de las violencias. Uno procedió como parte de la comedia humana, esa conciencia de que vivir vale la pena, aunque sea una experiencia pródiga en porrazos. El otro está siempre a un paso de la tragedia, que nos pone en el dilema de cómo lidiar con las pérdidas devastadoras que jalonan la existencia.

También los separa el contexto que los alumbró. Quijano fue un hijo del Siglo de Oro de las letras hispánicas. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII, España era una potencia, un imperio de colonias desperdigadas por todo el orbe. En cambio, la Argentina de mediados del siglo XX —cuando Héctor Germán Oesterheld concibió El Eternauta— era una ex colonia que nunca había conseguido independizarse del todo. Juan Salvo fue engendrado durante una dictadura que puso fin al experimento nacional y popular más exitoso que el país había conocido. El carácter de ambos personajes fue forjado en la fragua de sus circunstancias. Quijano es carismático, expansivo; Salvo es taciturno, reacio, no opta por la épica sino que se resigna a ella —a un rol que no eligió— a falta de mejor opción.

Pero, más allá de las diferencias, los dos alcanzaron la consagración. Se volvieron tan notables, que no los reconocemos por sus nombres sino por los apelativos que adoptaron, para subrayar que habían trascendido su circunstancia individual. Alonso Quijano es, ante todo, Don Quijote de La Mancha, el Caballero de la Triste Figura. Juan Salvo es El Eternauta, un Ulises cósmico, cuyo retorno a casa interfieren seres súper-poderosos, oriundos de un Olimpo que ya no es el clásico.

Es verdad que la academia ha ensalzado a estos personajes y las obras que, más que contenerlos, funcionaron como sus plataformas de lanzamiento. En ese reconocimiento hubo algo de justicia y mucho de cálculo, ante la evidencia de que nadie podría restarles señorío. Pero ambos son lo que son y alcanzaron la estatura que conservan por el voto popular. Su poder emana de que los adoptó la gente, sus lectores de entonces, de ayer y de siempre. Porque tanto el Quijote como el Eternauta conectaron con necesidades vitales de la especie, con el imaginario sobre el que proyectamos lo que deseamos ser.

En primer lugar, la necesidad y el deseo de no ser juguetes ni víctimas de las circunstancias, para reivindicarnos como dueños y responsables del propio destino. En segundo lugar, la necesidad y el deseo de ser fieles a nuestra mejor naturaleza: ni el Quijote ni el Eternauta renuncian a sus sueños ni a su dignidad, con tal de obtener un mejor resultado relativo. Y en tercer lugar, los defendemos como expresión de nuestra vocación gregaria. Tanto uno como el otro se reconocen parte de una comunidad, a la que intentaron servir del mejor modo a su alcance. Quienes conocieron y trataron a Quijano y a Salvo sienten que sus vidas se elevaron por ello, que fueron iluminados por su presencia. (Esto califica tanto para los personajes que los frecuentaron como para quienes crecimos leyendo sus andanzas.) Por eso es justo definirlos como criaturas cordiales, en el más literal de los sentidos. Porque "cordial" viene de cordis, corazón en latín. El adjetivo alude a aquellos cuya virtud fortalece nuestro corazón, pero que al mismo tiempo se quedan a vivir en él, porque se nos vuelven entrañables.

Fueron gestados en circunstancias diferentes, pero aun así enfrentaron un obstáculo en común: la censura de su época. Para ser publicado, Cervantes debía obtener la aprobación del Consejo Real y de la Inquisición, adicta a la prohibición y la quema de libros. Algunos de sus pasajes fueron condenados. En la segunda parte, un comentario de la Duquesa a Sancho soliviantó a los censores: «Las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen merito ni valen nada», decía el texto, que debió ser eliminado, como consta en el Índice expurgatorio de 1632.

Oesterheld escribió El Eternauta en un país donde estaba prohibido publicar el nombre de su dirigente político más popular, así como el de su esposa muerta. Reivindicarse como peronista en el '57 era casi tan insensato como proclamarse hereje en tiempos de Cervantes. Esa indiscreción podía justificar una multa, prisión, despido e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, según el decreto-ley 4161 de 1956.

Sin embargo, estos condicionamientos no hicieron más que aguzar el ingenio de los autores. La literatura se relaciona con la verdad a través de la imaginación poética: no se trata de decir las cosas como son, o como creemos que son, sino de elaborar una fantasía que nos ayude a repensar el mundo desde una perspectiva inesperada, a verlo como si hubiese vuelto a ser nuevo. Tanto Cervantes como Oesterheld se apartaron a conciencia del realismo: uno mediante el personaje que veía el mundo a través del prisma de los libros de caballería, el otro mediante el recurso a la ciencia ficción y uno de sus tópicos más populares, la invasión extraterrestre. Pero aun así ambos describieron sus circunstancias con una honestidad de la que carecían los regímenes que moldeaban sus respectivos tiempos.

Cervantes estableció algo que hubiese soliviantado a los inquisidores, de haber sido más inteligentes (o mejores lectores): dejó asentado por primera vez que la humanidad ya no se regía por los textos sagrados, a los que consideraba verdad revelada y canon de la ortodoxia, sino que prefería entregar su imaginación a ficciones que no pretendían ser otra cosa que lo que eran. A partir de entonces fuimos articulando nuestro propio canon heterodoxo. Decidimos moldearnos a partir de Hamlet, el Quijote, Moby-Dick y La metamorfosis, antes que por el Antiguo Testamento.

De hecho vivimos todavía en la era que inauguró Cervantes, y nunca más que hoy, cuando nuestra visión del mundo está compuesta por un 15% de experiencia directa y un 85% de las ficciones que nos alimentan a través de pantallas. Durante siglos creímos en ficciones analógicas, que seleccionábamos con cuidado, ponderábamos y finalmente incorporábamos a nuestro canon. Hoy deberíamos ser más cuidadosos, porque la evidencia indica que hemos perdido capacidad de conservar distancia, discriminar y optar; más bien somos prisioneros de las ficciones digitales.

Por su parte Oesterheld, sin mencionar una sola de las palabras prohibidas, escribió una de las primeras ficciones conscientemente peronistas. El Eternauta fue un éxito en pleno gobierno militar, cuando otros autores de la misma sensibilidad política estaban prohibidos. (Pienso en Leopoldo Marechal, que había publicado Adán Buenosayres en 1948. Toda su obra fue proscripta a partir del '55, desterrada de los manuales y exiliada de las librerías; una práctica similar a la que se perpetró con la obra de Rodolfo Walsh durante la dictadura del '76.) El mérito de Oesterheld fue describir la rosa sin pronunciar su nombre. La historia planteaba la necesidad de una alianza policlasista y de una comunidad organizada para vencer al invasor foráneo y sus cómplices locales. Para muchos de nosotros, esa descripción es puro peronismo. (Lo mismo podría decirse de la sinónima que Oesterheld concibió para una reedición del cómic: en la batalla para alcanzar la verdadera soberanía, una nación no necesitaría de un héroe individual, sino de uno colectivo.)

Pero no hace falta ser peronista para apreciar El Eternauta. Todo lo que un argentino precisa para reconocer el valor de su planteo es mirar en derredor. Aquella batalla que describió Oesterheld continúa. Sus villanos están dibujados con otros rasgos, pero la condición del triunfo —la alianza transversal, la comunión con el pueblo— sigue siendo la misma.

Para gozar de la libertad, hace falta tenerla

Hay mujeres en ambos relatos, pero las figuras femeninas que aman los protagonistas permanecen siempre en un segundo plano. Quijano idealiza a su musa: en su imaginación, la aldeana Aldonza Lorenzo se convierte en Dulcinea del Toboso. Juan Salvo reduce a su mujer y su hijita al papel de víctimas que no pueden hacer otra cosa que ser salvadas. (Es notable la evolución de Oesterheld en esta materia, en lo que va del primer Eternauta ['57-'59] a la continuación publicada en el '76. Durante ese tramo, sus hijas crecidas le discutían de política sin amilanarse. En el relato del '76 ya hay chicas que resisten al invasor, en pie de igualdad con los muchachos.)

Venerar a sus mujeres, y por ende defenderlas: eso pone en movimiento tanto al Quijote como al Eternauta. Los obliga a desinstalarse, a abandonar el hogar y enfrentarse al mundo. Por eso ambos proceden como peregrinos, su aventura es peripatética. (Diría Miguel Rep: como si estuviesen metidos en una road movie.) Van de aquí para allá, en busca de los triunfos que les devolverán la paz perdida. Eso sí, lo hacen de maneras muy diferentes.

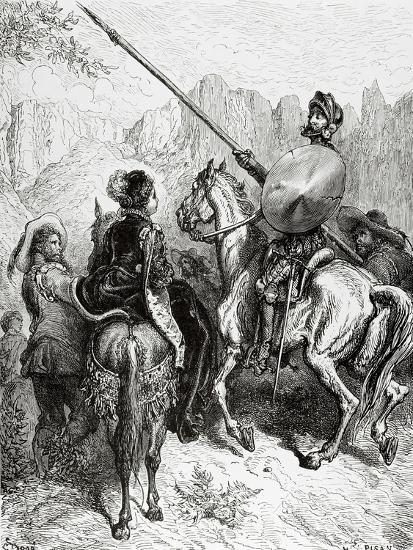

Quijano reacciona ante la rutina de la sociedad ahíta, satisfecha de sí misma, que renunció a las alturas del ideal romántico para atarse al ancla de la bolsa de monedas. En vez de reaccionar como profeta o como político y denunciar a la sociedad corrupta (actitudes que, como a Cervantes, lo hubiesen enfrentado a la Inquisición y al Consejo Real), el Quijote prefiere inspirar a través del juego creativo. Sale a cabalgar con la intención de producir poesía con su cuerpo, y de enunciarla a través de sus actitudes.

Consciente de que el mundo ha comenzado a expresarse en prosa —de que se ha vuelto prosaico—, el Quijote abandona la vida doméstica para intervenir en la vida pública de su tiempo y predicar con el ejemplo que esto no es todo lo que hay, que sigue habiendo otras maneras de vivir. Pero el poder odia que lo contradigan, y por eso intenta disuadir al Quijote de insuflar ideas disolventes, mediante el escarnio y la violencia que constituyen el lenguaje que habla con mayor fluidez. El Caballero de la Triste Figura es molido a palos y sometido a humillaciones reiteradamente, pero aun así insiste. (Existe un Quijote escondido en cada detective de la novela negra, empezando por Sam Spade y Philip Marlowe, que toleran golpizas y traiciones sin cejar nunca en su persecución de la verdad. Lo mismo podría decirse de los poéticos humoristas del primer cine: Chaplin, Buster Keaton, Laurel & Hardy, cuya inocencia suscitaba la ira del mundo, un vendaval del que terminaban emergiendo no sólo intactos, sino además consagrados — nimbados por la gracia.)

Durante los primeros tramos de su aventura, Juan Salvo se ve compelido a hacer lo imprescindible para sobrevivir a la agresión bélica. Acosado por una nevada que mata todo lo que toca, se encierra en su casa con familia y amigos: versiones modernas de Robinson Crusoe, náufragos de un mar de muerte que aguzan su ingenio para no sucumbir en su casa-isla. Pronto comprende Salvo que, para proteger efectivamente a su familia, necesita pasar a la ofensiva. La historia evoluciona entonces en otra dirección, crece orgánicamente de modo que sorprende al mismo Oesterheld, a quien la ficción le señalará el camino que seguirá durante el resto de su vida, no sólo como escritor sino también como militante político.

Juan Salvo comprende que la única posibilidad de imponerse a los colonizadores y seguir viviendo en libertad es dejar atrás el aislamiento y asociarse con el pueblo. Hacer la individual es inviable, significa enfrentarse al poder desde una posición de extrema debilidad, ponerlo todo en manos de la suerte. La resistencia ante un poder que nos sojuzga y explota a través de una tecnología superior no puede ser encarada por un francotirador. Maradona no hubiese sido Maradona sin los otros diez. Ni siquiera el Quijote se corta solo. ¿Qué sería de él sin la sociedad con Sancho, sin la posibilidad de intercambiar ideas con su escudero, sin la mano que lo ayuda a levantarse después de ser derribado?

El Eternauta busca en los otros las características y habilidades que a él le faltan. La complementariedad y el conocimiento, antes que la fuerza bruta. (Entre las razones de su vigencia hay una que destaca en estos tiempos de involución, de creciente incultura alentada por los tecnoseñores feudales: en El Eternauta –así como en la vida real, mal que le pese al poder— saber salva, aprender y conocer nos pone en la senda de la superación.) Juan Salvo asume entonces que, como parte de ese proceso de conocimiento y para obtener una victoria duradera, debe entender quién es su verdadero enemigo. Dicho de otra manera: la liberación definitiva no será posible, a no ser que el pueblo tenga conciencia política de la batalla en que está embarcado. Aquellos que salen a enfrentarnos cuerpo a cuerpo —como el relato de Oesterheld describe a través de cascarudos, gurbos y manos— no son la eminencia gris, el poder verdadero, sino los peones que ese poder envía a la batalla. Y hoy en día, ayudado por la tecnología digital, el poder real está más enmascarado que nunca. Hace falta lucidez para entender en qué clase de proceso histórico estamos metidos. Urge identificar los puntos neurálgicos de la red que nos oprime y redirigir hacia ellos nuestra energía.

La saga de El Eternauta quedó inconclusa porque la vida de su creador fue segada antes de tiempo. Lo mataron los peones que el poder usó para dominarnos en la Argentina de los '70. Por eso nunca llegamos a conocer a los Ellos, los personajes que están detrás de la invasión y de la muerte y esclavización de tantos seres humanos. Pero al menos Salvo aprendió a hacer uso de la tecnología enemiga —a sacar provecho de la inteligencia y del conocimiento ajeno—, lo cual le permite viajar de un punto a otro del calendario, ser un navegante de la eternidad. A sabiendas de que la violencia militar podía derrotarlo, Oesterheld se ocupó de dejar en claro que, eventualmente, el tiempo estaría de nuestro lado.

Hagamos quijotadas

A diferencia de El Eternauta, Don Quijote completó su peripecia. En su segunda parte, el protagonista y Sancho advierten que sus andanzas han tenido un efecto inesperado. Se han convertido en un libro que todo el mundo parece haber leído. El juego metaficcional llega al punto de que no sólo se hace referencia a la primera parte, sino además a una segunda parte como la que el lector está leyendo y que algunos personajes parecen haber leído antes que él. La fama de la que Don Quijote descubre que ahora goza —el texto asegura que habrá de convertirse en un clásico de la literatura: Cervantes fue un precursor de la autopromoción, aunque más no fuese en términos humorísticos— lo impulsa a retomar las aventuras. Pero de algún modo ya es demasiado tarde.

La notoriedad hace que su entorno redoble esfuerzos para contenerlo. Su sobrina, el ama de llaves, el cura, el barbero y el bachiller Carrasco se complotan para engañarlo y traerlo de vuelta a casa. La conducta de Quijano ya les parecía indecorosa, pero ahora que es famoso además los deja expuestos: demuestra que su vida es de un gris intolerable, que no son otra cosa que los roles que la sociedad les ha impuesto, marionetas carentes de vida. Por eso pretenden que Don Quijote está loco y fingen preocuparse por su bienestar, cuando su único objetivo es recluirlo para que deje de actuar del modo que los desnuda. Porque Don Quijote es, sin duda alguna, el único hombre verdaderamente libre de España. Y la libertad con la que se conduce pone en claro que quienes lo rodean no saben cómo serlo, y probablemente no quieran serlo tampoco. (No serían los únicos. Durante una de sus andanzas, Don Quijote libera a unos galeotes que le pagan el favor a pedradas.)

El Caballero de la Triste Figura insiste en retornar al mundo a desfacer entuertos, pero ya nada es igual. En vez de imitar su ejemplo y buscar una libertad a la medida de cada uno, la gente inventa delirios para seguirle la corriente; no crea su propia libertad, sino que pretende comprarla hecha. En particular los duques que reciben al Quijote y a Sancho en su castillo, que toman la maravillosa imaginación del caballero para institucionalizarla, convertirla en mero entretenimiento para ellos y su corte. El episodio en el cual, ante el retablo del maese Pedro, el Quijote la emprende a espadazos contra las marionetas, suena a reacción contra la idea de haberse convertido en un títere más, parte de una ficción que lo excedió y amenaza devorarlo.

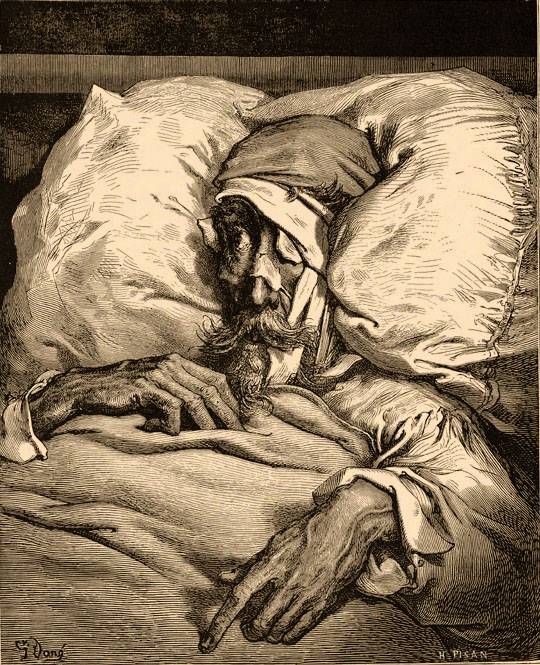

En paralelo, Don Quijote empieza a ver la sombra de la Parca, por ejemplo a través de los actores que viajan a representar un acto llamado Las Cortes de la Muerte. Cuando, después del descenso a la cueva de Montesinos, llegan a una venta —una posada— que Don Quijote no confunde con un castillo, Sancho advierte que algo no está bien. ¡Su señor está empezando a ver el mundo tal cual lo ven los demás! Por eso, al ser derrotado en duelo por el bachiller Carrasco, disfrazado de Caballero de la Blanca Luna, Don Quijote no rechaza su condena. Acepta morir, o volver a su casa para no ser caballero andante al menos por un año, lo cual es lo mismo. Lo único en que no retrocede es en la reivindicación de Dulcinea, que es en sí misma una reivindicación de la belleza. De algún modo, Don Quijote sospecha ya que ha cumplido con su tarea. El mundo no volverá a ser el mismo. La Buena Nueva que vino a traer —el Evangelio según Cervantes— lo ha transfigurado, y a nosotros con él.

Don Quijote y El Eternauta siguen presentes en nosotros, como símbolos de la voluntad de exprimir la experiencia de vivir y sacarle hasta la última gota de su jugo. Se trata, dicen ambos a su modo, de no pasar por este planeta como quien hace fila para cumplir con un trámite burocrático. Juan Salvo lucha para obtener las condiciones elementales que se necesitan para vivir la vida a pleno: sin libertad, sin soberanía para decidir sobre el propio destino, la existencia está por debajo del umbral de lo humano. Toda imposición —política, económica, social— coarta el potencial de la especie, su predisposición a la belleza. Para aquellos que vivimos en un país que todavía no es libre del todo, esta es nuestra realidad cotidiana. Resulta difícil saber qué clase de persona sería uno, si no viviese cargado de cadenas. Cuando estás atado —por el dinero, por el régimen, por las adicciones, por la dependencia de las ficciones que nos imponen las redes y los medios masivos–, el único imperativo es obtener la libertad.

En el caso de Don Quijote, que en la ficción de Cervantes vivió mucho antes pero tenía la existencia resuelta y podía soñar en otra escala, la libertad de la que disponía fue empleada de la mejor manera. Alonso Quijano decidió vivir acorde a lo que consideraba los ideales más altos, y conduciéndose como si fuese escritor y protagonista de su propia historia. Ese deseo, que debería ser el más lógico y razonable de todos, viene siendo descalificado desde hace siglos por los mercaderes de la mediocridad. Le decimos quijotesco al impulso de hacer algo loable aunque las condiciones sean adversas. ¿Acaso es quijotesca la felicidad? ¿Significa eso que cuando la perseguimos estamos locos, desorbitados, alienados de este mundo?

Si algo sugiere la realidad de hoy, que convirtió lo intolerable en aceptable, es que casi toda cosa buena merece ser llamada quijotesca. Hoy leer es quijotesco. Reunirse con otros y sentir y pensar en común es quijotesco. Ser generoso es quijotesco. Defender a otros es quijotesco. Cuidar del medioambiente es quijotesco. Crear es quijotesco. Concebir y criar a un hijo o hija es quijotesco. Educar es quijotesco. Curar es quijotesco. Tripular un bote lleno de alimentos para los hambrientos es quijotesco.

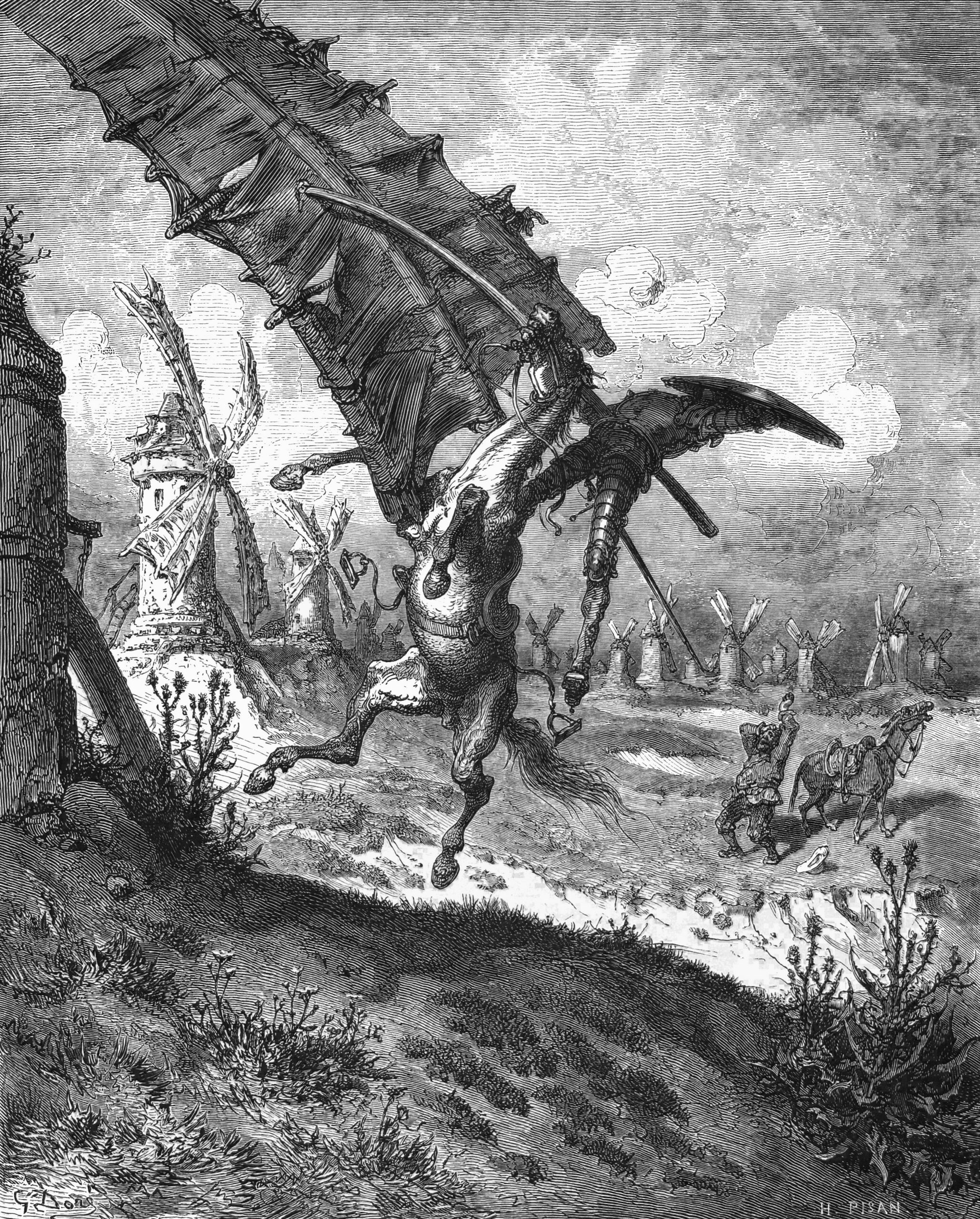

En su voracidad sin límites, los poderosos están despojándonos de las conquistas que la especie ganó al precio de invertir su tiempo, su voluntad y su sangre. Lo están afeando todo de tal modo, que mirar alrededor duele. Por eso hay tantos que prefieren fijar la vista en las imágenes digitales que el sistema predigiere, para inducirnos a la mansedumbre. En este contexto, calzarse en la cabeza el plato cóncavo de un barbero y hacerle frente a gigantes no sería una locura, sino lo contrario: un signo de salud mental.

Por eso volvemos a sus aventuras, aunque hayan ocurrido hace décadas o hace siglos. Confirmando la intuición de Cervantes, seguimos tratando a estos personajes —que son ficción— como si estuviesen vivos. Es que lo están, en nuestra conciencia. Para nosotros son tanto o más reales que muchas de las criaturas de carne y hueso con las que nos cruzamos a diario. Y por eso los conservamos como parte del canon que consideramos vigente, de las obras que representan lo que aspiramos a ser.

El omnipresente relato digital insiste en que no hay otra forma de vida que esta, que esto es todo lo que hay. Pero el Quijote y El Eternauta siguen allí para gritar que eso no es cierto, que se trata apenas de otro encantamiento prosaico, de otra alucinación producida por los invasores.

En su porfía siguen luchando contra lo que hay que luchar, aunque aparezca como infinitamente más poderoso que nuestras pobres fuerzas; lo hacen por principio, y no por cálculo o conveniencia; y por las mejores razones que existen: la alegría de vivir, la defensa de la libertad que nos es tan imprescindible como el oxígeno, la consagración de la belleza.

Son dos rebeldes, y a eso nos llaman: a la rebeldía contra la dictadura de una realidad que antes que real es un designio político. El plan de los poderosos que nos quieren vencidos, resignados, hipnotizados por los espejitos de colores de las pantallas, trabajando constantemente y en silencio, a cambio de migajas. Contra ese mandato hay que cargar como si no hubiese mañana. Porque existen otras formas de vivir que no son esta que nos presentan como única opción, como oferta final. Al igual que esos personajes heroicos, deberíamos empezar por desconocer la realidad que nos imponen. Y no depositar nuestra esperanza en un triunfo futuro, sino empezar a vivir hoy como si ya fuésemos libres: bailar al son de nuestra música interior, consagrarnos a la elegancia y a la belleza, demostrar que la dignidad que trasuntan nuestros actos y el afecto de quienes nos rodean nos convierte en millonarios en materia vital.

Nos cabe la responsabilidad de estar a la altura del ejemplo de estos personajes, de llevar al acto la inspiración que nos donaron. Porque, como decía Cervantes, si existe una locura digna de ser considerada enfermedad es la de ver la vida tal como es, y no como debería ser.

Que nos sea dado arremeter contra los molinos digitales y navegar el tiempo que nos toca, haciendo quijotadas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí