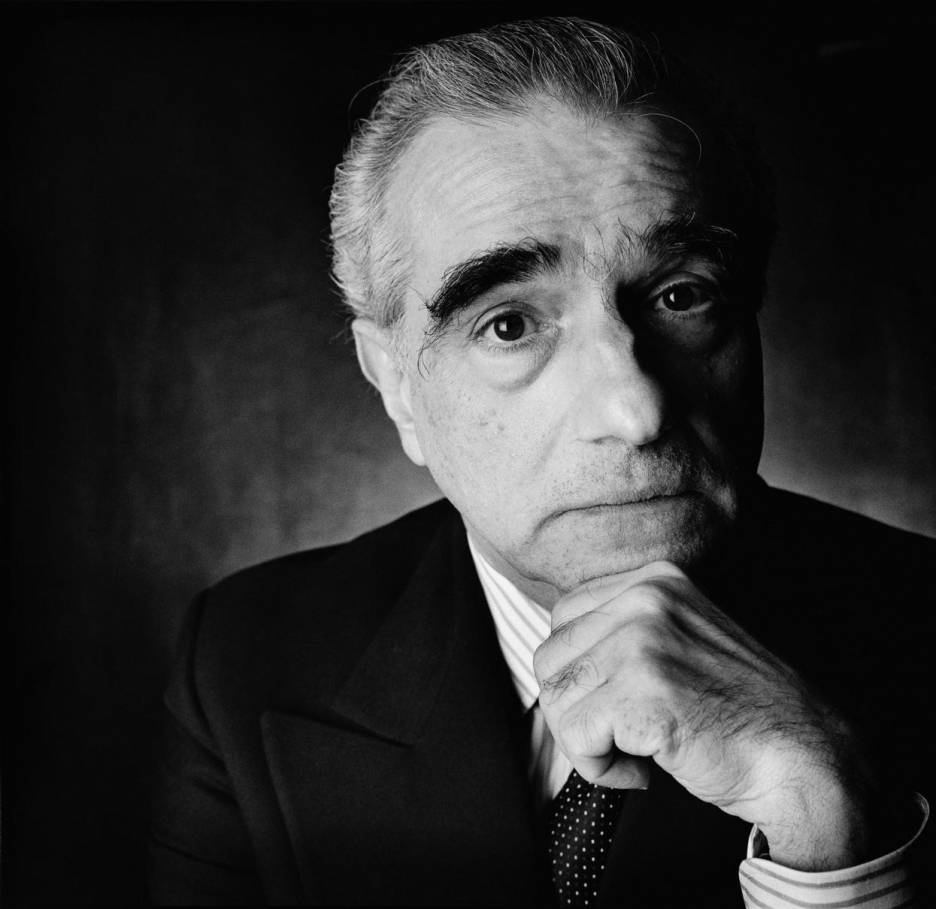

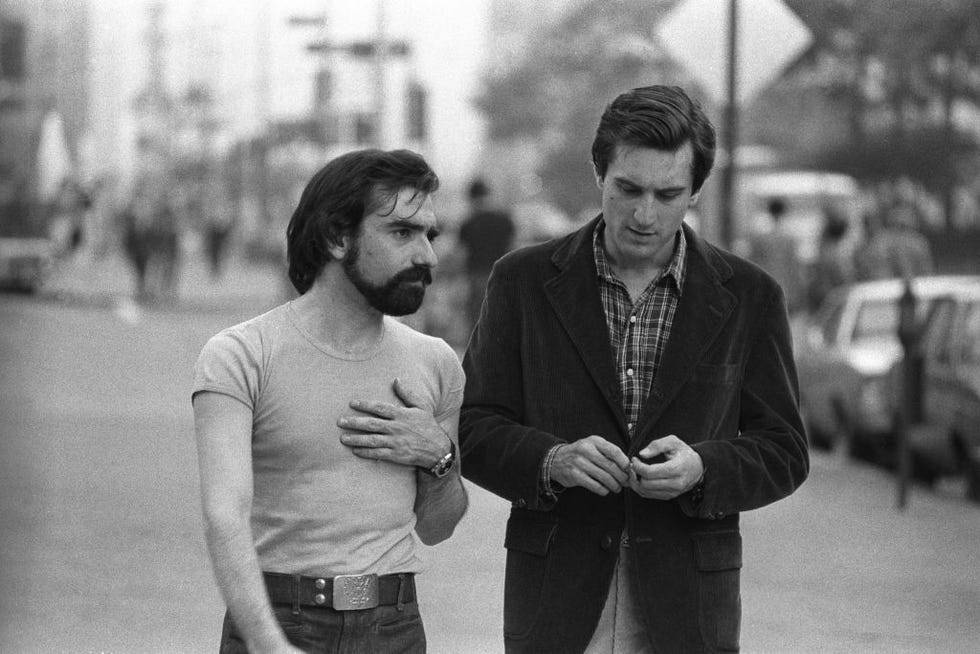

La semana pasada Apple TV estrenó un documental en cinco partes que se llama Mr. Scorsese. Dirigido por Rebecca Miller, retrata vida y obra del autor de películas como Taxi Driver (1976), Toro salvaje (Raging Bull, 1980), Goodfellas (1990) y Pandillas de Nueva York (Gangs of New York, 2002). Scorsese es uno de mis cineastas favoritos desde hace casi medio siglo, cuando, a fines de los '70, arrastré a mi padre a ver Taxi Driver en el cine Lorca. A la salida, la calle Corrientes enchastrada por llovizna me sorprendió como un eco de la Nueva York del film — una ciudad sórdida.

A fines de los '80 tomé un barco y un avión para ir y venir de Montevideo en el día. Fui a ver La última tentación de Cristo, undécimo largometraje de Scorsese, que acá estaba prohibido. (Lo hice con la excusa de escribir algo para uno de los medios donde trabajaba. A veces el periodismo sirve para algo.) Y en el '93 lo entrevisté en Venecia, en cuyo festival estrenaba La edad de la inocencia (The Age of Innocence). Lo primero que me dijo, apenas me presentaron como periodista argentino, fue que justo antes de viajar había visto La casa del ángel, película de Torre Nilsson que data del '57. Y yo le creí, por supuesto. Scorsese es una enciclopedia viviente del cine, pero no de cualquier cine. (Tarantino, por ejemplo, es una enciclopedia respecto del cine trash y Clase B.) A Scorsese le gusta el gran cine internacional, lo que antes se llamaba cine arte.

El documental me dio ganas de revisar su filmografía. Mientras esperaba su estreno, había vuelto a ver Después de hora (After Hours, 1985) y Los infiltrados (The Departed, 2006). Pero, como me quedó sonando un comentario del guionista Paul Schrader durante Mr. Scorsese, lo primero que busqué a continuación fue Taxi Driver... y me quedé enganchado.

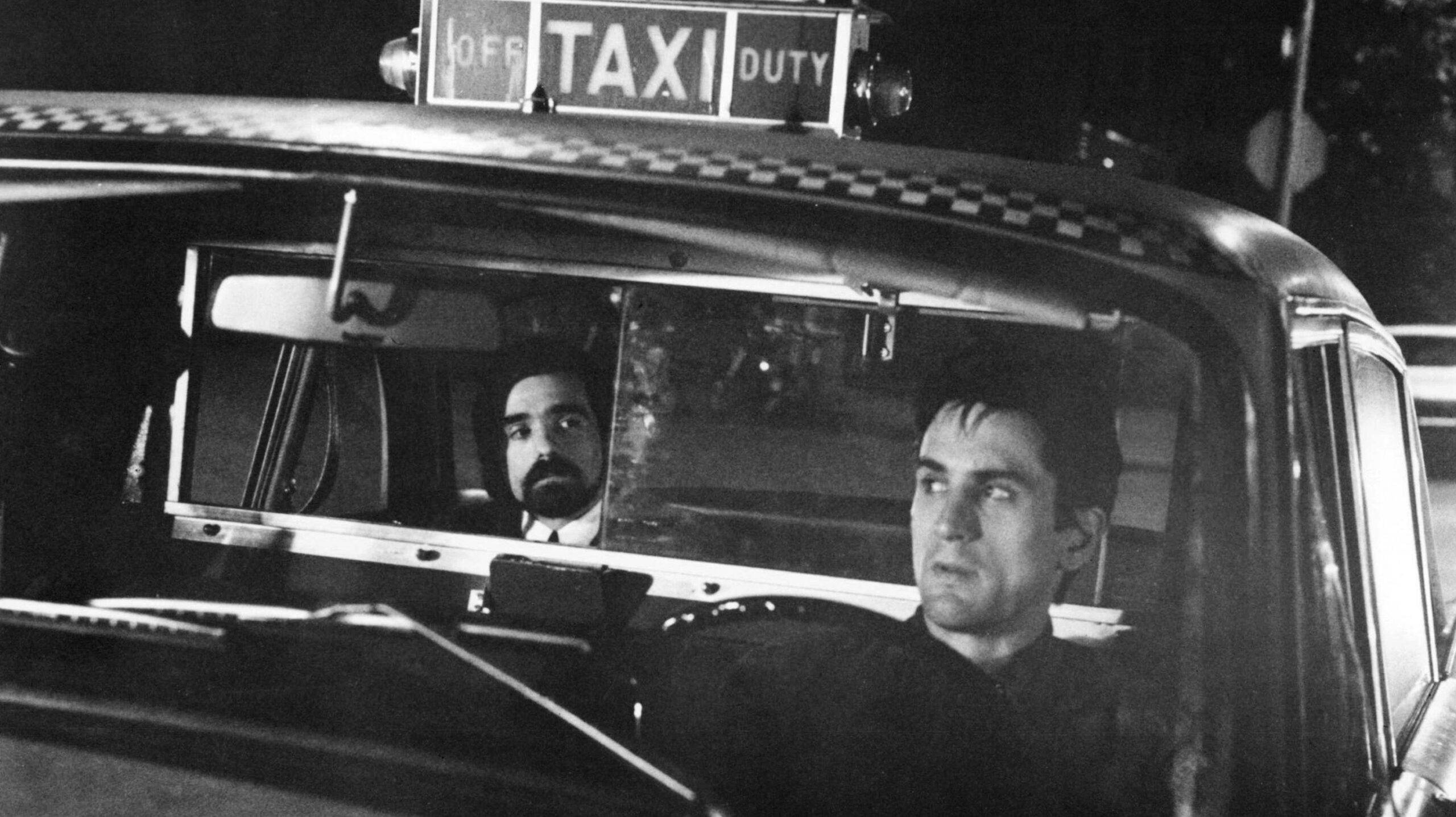

Supongo que la habrán visto, o al menos sabrán de qué va. Es la película en la que Robert De Niro hace de Travis Bickle, un ex combatiente de Vietnam que conduce un taxi por las noches. Es un tipo joven —26 años— que sufre de insomnio, lo cual aumenta su alienación, ya que se angustia interminablemente, durante el día entero. "La soledad me ha perseguido siempre", escribe en su diario, "soy el hombre solitario de Dios". Su circunstancia no lo ayuda a conectar con nadie: el taxi es casi un ataúd metálico con movilidad propia, desde el cual observar una ciudad que, en aquel tiempo, estaba más cerca de la Babilonia bíblica que de la isla disneyficada de hoy. Lo que ocurre en el asiento trasero nunca es mucho más edificante: al terminar su turno, suele limpiar de allí semen o sangre. Cuando sube al auto un político que aspira a la presidencia y le pregunta qué le molesta de su país, su respuesta es: "Un Presidente debería limpiar toda esta mugre. Echarla al puto inodoro y tirar la cadena".

Bickle no parece advertirlo, pero es una bomba a punto de estallar. "Toda mi vida necesité sentir que tenía una dirección en la que ir", reflexiona. Primero se obsesiona con una chica, Betsy (Cybill Shepherd), que trabaja en las oficinas de campaña del mismo político que mencioné, Charles Palantine (Leonard Harris). Betsy es una rubia de ojos claros, una versión sublimada del ideal de mujer; Bickle la considera un ángel llamado a iluminar su vida. Pero la chica se da cuenta pronto de que el muchacho es border, y pone distancia.

Al filo de la depresión, y sugestionado por una serie de elementos que envenenan su paisaje mental —un colega taxista que le ofrece conseguirle un arma en el mercado negro, un pasajero que vigila a su propia esposa y anuncia su plan de matarla con una Magnum .44—, Bickle decide asesinar a Palantine. (Lo cual no deja de ser otra sublimación: eliminar al macho por el que Betsy trabaja y siente admiración.) Ese objetivo le brinda la dirección que andaba buscando. Empieza a cuidar su alimentación, a prepararse físicamente, a poner a punto las armas que piensa usar. Y así la bomba Bickle adquiere una ubicación y un tiempo de detonación concretos.

Cuando vi el film por primera vez me pareció un personaje fascinante, pero al que no terminaba de entender. Parte de su alienación me sonaba familiar, compartía el asco y el rechazo que me producía la sociedad. (Aunque por razones muy distintas: por aquel entonces yo era un adolescente que vivía en una dictadura.) Bickle tenía un trabajo formal, por fuera se veía como un ciudadano promedio, pero se sentía un marginal, un outcast — alguien que no pertenecía a la masa, que aun estando adentro se sentía descastado.

Compartía con él la sensación de estar llamado a ser especial, en vez de un número más. Y también me fascinaba la violencia. Había crecido inmerso en su espectáculo —me lo proporcionaban el cine, las series y las historietas— y vivía respirándola, porque a pesar del esfuerzo que hacía el régimen para mantenerla oculta, se hacía sentir de todos modos.

Pero había un costado que se me escapaba. Cuando Bickle, que ha obtenido el sí de Betsy para ir al cine juntos, la lleva a ver una película porno a un cine, me agarré la cabeza. ¿Tanto esfuerzo invertido en llamar su atención, para boicotear la incipiente relación de semejante modo? Era un disparate, ¿o no? Sin embargo, cuando volví a verla esta semana, sentí algo diferente. Casi podría decir que me inspiró ternura. Esta vez me pareció que no se trataba de un gesto desafiante de su parte: lo que el tipo trataba de hacer era llevar a Betsy a conocer su mundo, familiarizarla con su cotidianeidad, sin conciencia de que el común de la sociedad no era como él, y por ende, no veía porno todos los días, y mucho menos de ese modo. En Bickle el porno es un consumo des-erotizante, lo ve en sus horas muertas como muchos consumen fútbol, para matar el tiempo. No lo considera perversión, sino entretenimiento. Pero el (esperable, lógico) rechazo de Betsy lo hace sentir aún más paria de lo que se sospechaba.

A medida que fui viendo sus otras películas, comprendí que Travis Bickle era un personaje prototípico del cine de Scorsese. Sus protagonistas, casi siempre masculinos, son marginales que desean pertenecer a la sociedad o al menos a algún grupo, familia o comunidad, y que a menudo no encuentran otro modo de hacerlo que a través de la violencia. Esto aplica al Jake La Motta de Toro salvaje, al Rupert Pupkin de El rey de la comedia (King of Comedy, 1982), al Henry Hill de Goodfellas, al Amsterdam Vallon de Pandillas de Nueva York, a los dos policías jóvenes de Los infiltrados, al Jordan Belfort de El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013) —cuya violencia es financiera, pero no por eso menos letal— y al Frank Sheeran de El irlandés (The Irishman, 2019), que pasa de camionero a gangster. También incurren en el error de obsesionarse con mujeres que están más allá de sus posibilidades. Además de la Betsy de Taxi Driver, está la Vickie de Toro salvaje, la Ellen Olenska de La edad de la inocencia, la Ginger de Casino (1995)...

Pero Travis Bickle sigue siendo único en un aspecto. Impresiona la modernidad que conserva. Aunque la película cumple medio siglo el año próximo, fue profética en su retrato de un tipo masculino que era excepcional entonces, pero que hoy integran millones.

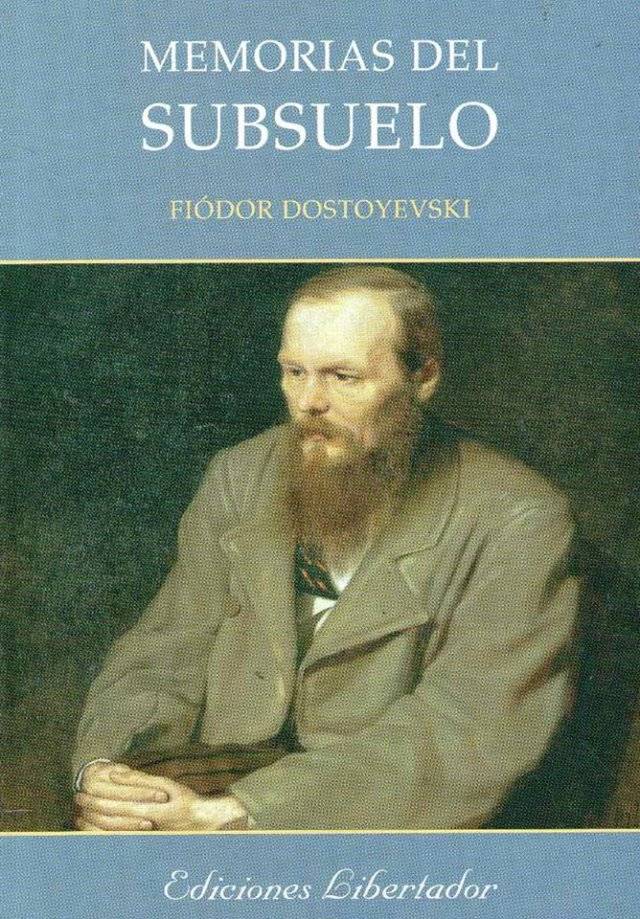

El guionista Paul Schrader se inspiró en un texto de Fedor Dostoievski, el gran escritor ruso: Memorias del subsuelo (1864). El protagonista del relato —a quien no se nombra, y por eso se lo conoce como El hombre del subsuelo— es un tipo en franca rebelión contra las ideas de su tiempo. "Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malo. Soy un hombre antipático", dice en el arranque. Podría ser la presentación de casi cualquier protagonista de Scorsese, a excepción de los films que consagra a la cuestión de la fe: La última tentación, Kundun (1997), Silencio (2016), En el fondo, ese fastidio es consecuencia del profundo sinsentido que ahoga su existencia, al que prefiere disfrazar de aburrimiento. Dado que considera que el sufrimiento es parte esencial de la vida —la garantía de que uno sigue siendo libre, de que no se ha convertido en la tecla de un piano que sólo produce una única nota—, vive creando conflictos, de manera artificial. Primero se obsesiona con un oficial por quien se sintió ofendido y al que quiere enfrentar, sin lograrlo nunca; después se encarajina con un viejo compañero de escuela y sus amigos, a los que intenta cagarles la velada, también sin éxito; y finalmente, sin mejores prospectos, se dedica a humillar a una prostituta. (Recuerden que hay una puta adolescente en Taxi Driver, interpretada por Jodie Foster, que juega un rol crucial.)

"Antes se trataba del Hombre del Subsuelo —dice Schrader en Mr. Scorsese—. Ahora se trata del Hombre de Internet".

Distinto nombre. Misma enfermedad.

La hora de los antisociales

Travis Bickle vive solo. Nada sabemos de su historia, más allá del hecho de que aún tiene padre y madre (a juzgar por el hecho de que les escribe cartas) y de que es un veterano de guerra. (Una enorme cicatriz en su espalda da fe de esa conscripción.) Está tan desesperado por obtener afecto, o al menos por hacer contacto humano, que es capaz de tirarle onda a la chica que vende pochoclo en el cine porno. (Todo indica que no tiene trato natural ni frecuente con mujer alguna. Se limita a seleccionar desde lejos a alguna de las que se le cruzan en su periplo cotidiano, casi como quien elige un blanco, para a continuación, después de ensayar la movida una y mil veces, mandarse y abordarla.) Esa necesidad es tan acuciante, que potencia su capacidad para la auto-humillación. Se expone tanto innecesariamente, que queda en posición ideal para recibir rechazos. (Actitud que tiempo después llevó hasta el paroxismo el mismo actor, Robert De Niro, en El rey de la comedia.)

Lo más parecido a una relación humana que tiene lo aportan sus colegas, con los que comparte café en las madrugadas. Ellos lo apodan Killer, o sea Asesino, a modo de burla elegante: Bickle les parece tan insignificante y tan ido, que lo consideran incapaz de violencia alguna. (Razón por la cual uno de ellos le ofrece el arma clandestina, para que esté protegido mientas trabaja.) En el único momento en que se anima a abrir su alma y contar lo que le está pasando, no dispone de mejor figura de autoridad que el colega a quien llaman Wizard, o sea El Mago (Peter Boyle). El tipo le vomita una sarta de pelotudeces insignes, que es todo lo que puede ofrecer. Y cuando Bickle se lo hace notar, lo acepta: "¿Qué esperabas? Yo no soy (el filósofo) Bertrand Russell. Soy un taxista. ¿Qué carajo sé, yo"?

Cuando no está en el taxi o en el cine porno, Bickle languidece en su apartamento, viendo tele o escribiendo en su diario. No le gusta la música, no le gusta el cine tradicional — no se le conoce una pasión o inclinación por nada. Sus únicas reacciones viscerales son negativas. Le disgustan los negros, que lo hacen sentir amenazado. (El pasajero que anuncia que matará a su esposa dice que ella lo traiciona con un negro. Tiene su gracia que el personaje lo interprete el mismo Scorsese, que dice nigger cuando todavía se toleraba esa palabra en boca de un blanco.) Y respecto de las mujeres, su actitud es ambivalente. Las desea, las sueña, pero tan pronto lo rechazan viaja al odio sin escalas. "Ella es como los demás, fría y distante", reflexiona sobre Betsy una vez que la chica le da la espalda. "Mucha gente es así, empezando por las mujeres. Son casi como un sindicato".

En los '70 no había Internet. Pero ya había machismo y racismo. Existía la alienación propia de las sociedades de masas, que exigen rendimiento económico y privilegian el contacto electrónico al humano. En ese sentido, el Travis Bickle de Scorsese y Schrader fue un adelantado. Nada sería más fácil hoy que filmar una remake llamada Uber Driver, con un tipo que vive dentro del auto, dependiendo del celular para pegar viajes y usar el GPS, y que cuando vuelve a casa mira porno, visita páginas de ultra-derecha y chatea con los misóginos de un club virtual como Varones Unidos, la organización del doble femicida Pablo Laurta.

En el '76, Bickle era un freak, un raro. En 2025, nuestro Uber Driver sería un tipo del montón, de los que están y se hacen notar en todas partes — ante todo en las redes, donde boquean y se humillan públicamente sin darse cuenta o encogiéndose de hombros, porque no les importa.

En el siglo XXI, los Hombres de Internet son multitud. La diferencia con sus antecesores, los Hombres del Subsuelo —como lo fueron tanto el personaje de Dostoievski como Travis Bickle—, no es tecnológica, aunque la diferencia a ese respecto sea abismal. Ante todo es una diferencia política y cultural. Los vientos cambiaron de tal modo que esa gente, que antes vivía en los márgenes, oculta o tratando de no llamar la atención, hoy es parte del zeitgeist; ya no rehuyen la luz de los reflectores, sino que la buscan; ya no se sienten indignos, sino elegidos; ya no disimulan su ignorancia y su fealdad, sino que se jactan de ellas; ya no reniegan de la sociedad, sino que buscan recrearla a su imagen y semejanza.

En esencia, siguen siendo los mismos: profundamente inseguros, profundamente misóginos, profundamente racistas. (Odian a ese otro que les recuerda lo que carecen, ya se trate de negros, de intelectuales, de artistas o de kirchneristas.) Pero hoy están en la cima del mundo, en el más literal de los sentidos. Uno tiene que hacer un esfuerzo para no acostumbrarse, y recordar a diario que el país más poderoso del orbe está al mando de un múltiple condenado por la Justicia por estafa y abuso sexual (y posible pedófilo), que apoya a genocidas, reivindica las ejecuciones sumarias a la vista del mundo entero, demuele parte de la Casa Blanca a su antojo y, cuando millones se manifiestan en contra suya, difunde imágenes donde se muestra como un rey y derrama mierda sobre los ciudadanos. (No se me ocurre una imagen más transparentemente antidemocrática que la del Presidente elegido por el voto que se enorgullece de cagarse en —como mínimo— la mitad de las personas a las que debería representar.)

Entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, el Hombre del Subsuelo fue un paria, un renegado. En lo que va del siglo XXI, el Hombre de Internet ascendió a la cima del poder, desde la cual defeca sobre todo aquello que, una vez que deje de funcionar —la ley, las instituciones, la sabiduría humana, la tecnología—, acabará con nosotros... ¡pero también con él!

Aun cuando se vuelve famoso y acumula millones, su frustración sigue siendo lo que lo define, por encima de todo lo demás. Un resentimiento tan grande que, además de no dejarlo vivir en paz, lo lleva a resignarse a la perspectiva de hundirse también, siempre y cuando se le permita seguir infligiendo dolor hasta último momento a quienes responsabiliza —justamente o no— por su infelicidad.

El Hombre del Subsuelo lo tenía claro: "Más allá de si es bueno o malo, a veces es muy placentero romper cosas".

Pero también tenía claro lo siguiente: "El hombre es estúpido, fenomenalmente estúpido; o aunque no lo fuese, de todos modos es tan desagradecido que no puede encontrarse nada igual en toda la Creación".

La moneda en el aire

En ruso, la palabra podpolie es polivalente. Suele traducírsela como subsuelo, pero también sirve para definir lo oscuro y secreto y hasta lo clandestino. Dostoievski creó al Hombre del Subsuelo como respuesta al modelo del ciudadano luminoso, ético y proactivo que estaba en los cimientos del sueño revolucionario. De algún modo es su contracara o, para emplear otro concepto al que el ruso era afecto, su doble.

Don Fedor intuyó un tipo humano con más carnadura que la sublimación que vendían escritores de la época. (Por ejemplo N. G. Chernishevski, que en 1863 publicó un libro llamado ¿Qué hacer? al que Dostoievski respondió con sus Memorias). El mundo está lleno de tipos que tienen un elevado concepto de sí mismos y a la vez se desprecian; tipos angustiados porque no llegan "a ser nada: ni malo, ni bueno, ni canalla, ni honrado, ni héroe ni insecto"; tipos que redirigen su rencor hacia el mundo que les recuerda que son un dechado de "incapacidad e insignificancia". Esa es la razón por la cual el librito de Dostoievski marcó una huella profunda, sin la cual no sólo no habría Taxi Driver sino tampoco Nietzsche —que dijo que Memorias había descubierto "la fórmula del resentimiento"— y mucho menos Kafka, que decidió probar qué pasaría si el Hombre del Subsuelo llamado Samsa accedía al menos a ser insecto.

En un pasaje de la primera parte, el protagonista de las Memorias roza la vis profética. "No me sorprendería en lo más mínimo —dice— si de golpe, como de la nada, surgiera, de entre medio de toda la futura sensatez, un gentleman con una fisonomía despreciable, o, mejor dicho, retrógrada y burlona, y nos dijera a todos con los brazos en jarra: '¿Y, señores... qué tal si acabamos con toda esta sensatez de una vez, a patadas, sólo para mandar todos esos logaritmos al demonio y poder vivir de nuevo según nuestra estúpida voluntad?'" El Hombre del Subsuelo habla en 1864 como si estuviese viendo al Hombre de Internet de 2025, cuando el mundo entero, pero particularmente América, cayó en manos de sujetos burlones de aspecto despreciable que constituyen una rémora del pasado —porque a nada se parecen más que a los caprichosos monarcas de tiempos idos— e imponen al resto su estúpida voluntad, cagándose en las instituciones.

En Taxi Driver, Bickle ve frustrado su intento de matar al candidato Palantine. Pero, lejos de retornar a su apartamento con el rabo entre las patas, recalcula su impulso asesino y se manda en un trip suicida, con la excusa de rescatar a la prostituta Iris de sus explotadores. De forma inesperada, todo le sale bien. Y en su cobertura del hecho violento, la prensa presenta a Bickle como un héroe. En un lapso de horas, el taxista pasa de buscar la consagración como nuevo Lee Harvey Oswald a transformarse en un caballero de la Mesa Redonda. Obtiene un éxito parcial: se convierte en alguien, y además en alguien positivo, una especie de ejemplo. Los que sabemos cómo funcionan el ciclo de noticias y la atención pública tenemos claro que el logro será efímero. En un par de años, nadie recordará quién era Travis Bickle. Por eso Scorsese eligió un final ambigüo. Aunque su aura se está desvaneciendo, Bickle todavía es un personaje mediático. Pero pronto dejará de serlo, porque el público comprará personajes nuevos para su escenario mental. Y entonces Bickle volverá a ser lo que ya era, lo que nunca ha dejado de ser: un hombre perturbado y violento, antisocial, que buscará una nueva excusa para matar y probablemente ya no cuente con la misma suerte de la primera vez.

Ese es el mundo en el que hoy vivimos. Uno en el que permitimos que la prensa e Internet nos convencieran de que tipos como Trump y Milei eran figuras admirables y por ende votables, cuando en realidad eran antisociales, con un grado de perturbación y de violencia francamente clínico. Una de las razones esenciales de su triunfo fue la existencia de tantos Hombres del Subsuelo / Hombres de Internet, tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, que tomaron el ascenso de estas figuras como una reivindicación personal y obraron en consecuencia. Aun cuando la sensatez vuelva a imponerse y los pueblos dejen en claro que no quieren estar sometidos a su estúpida voluntad, habrá que decidir cómo proceder con tantos impresentables que, después de haberse sentido luminarias, se negarán a regresar al subsuelo del que no debieron haber salido. Tipos semi-letrados que vociferan su ignorancia y su violencia, sin ningún prurito; racistas, que desprecian por igual al marrón y al negro; convencidos de que las mujeres son un sindicato que milita en contra de ellos y al que, por ende, deben combatir. (Por algo sólo aceptan como socias electorales a minas a las que se sienten en condiciones de humillar.)

Algo muy pero muy jodido tiene que estar pasando para que nos descubramos viviendo en un mundo donde, en términos simbólicos, Travis Bickle llegó a Presidente. Seguiremos discutiendo durante décadas cómo fue posible, de qué modo nos persuadieron de que personas con una psique tan tentativa y delicada como la llama de una vela podían conducir los destinos de millones. Pero hoy lo fundamental, lo perentorio, pasa por otro lado. En primer lugar, por quitar de sus manos, y cuanto antes, la botonera de las decisiones irreversibles. Y en segundo término, después de asumir que se trata de títeres lamentables que llegaron donde están porque el poder real los encontró útiles —y lo fueron, hasta que empezaron a irse de mambo como era inevitable—, la cosa pasa por identificar a los que hicieron posible su entronización. O sea, a los verdaderos dueños del poder. Por fortuna dentro de nuestra desgracia, esta semana la muchachada del J. P. Morgan nos ahorró parte de la tarea, al revelar que muchos de los piolines están en sus manos. Hoy la Argentina es un protectorado de los Estados Unidos o bien un país privatizado, con Milei como fachada.

Sería injusto dejar de mencionar que los protagonistas de Scorsese no se agotan en la enajenación y la compulsión a autodestruirse. Muchos buscan un sentido a sus vidas o una experiencia trascendente, aunque no sepan cómo acceder a ella. Por eso la persiguen donde no está, mediante la vía de los excesos (de violencia, de drogas, de guita), que es la vía del mundo, o mediante el camino de la auto-humillación, que es la vía de la santidad mal entendida. Más cerca están los que la buscan a través de la perfección obsesiva, personal o artística; los que observan una disciplina tan rigurosa que desafía los límites de lo humano. Si algo caracteriza al cine de Scorsese es el deseo de encontrar un destello de gracia divina, una pizca de trascendencia, hundida en el barro hediondo de la experiencia humana.

Scorsese filmó Taxi Driver en 1975, durante un verano de calor insoportable y una huelga de recolectores de basura. Las cuentas de la ciudad de Nueva York estaban al borde de la quiebra. La mugre, la miseria y la locura que transpira la película no eran una puesta en escena, sino su sustrato documental. Hoy la Argentina entera se encuentra en parecidas condiciones. La gente está rota, alienada, agresiva, al filo del brote psicótico. (O, para resumirlo en una sola palabra: endeudada.) La tentación es endilgarle el daño a la penuria económica, porque está produciendo un deterioro bestial. Pero hay algo más que se ha roto, más allá de las cuentas personales. Me refiero a algo que no se puede cuantificar pero aun así pesa y asfixia. Un estrago más hondo, que está arrasando con la idea que teníamos de nosotros mismos y por ende con el sentido mismo de la existencia que llevábamos. Por eso circulamos como zombies por ciudades en las que todo el mundo abrió las llaves del gas, justo antes de salir de casa. La única duda, en consecuencia, es la hora y el lugar donde se producirá la chispa que desatará la reacción en cadena.

Al vernos así enajenados, los poderosos se convencieron de que ya no necesitan esconderse tras bambalinas y hoy se exhiben con descaro, metiéndose en nuestras casas para saquearlas a plena luz del sol. Pero, en el subidón que les inspira su impunidad, no han percibido el olor a gas que preanuncia la explosión que también se los llevará puestos a ellos.

La situación es tan límite, que la moneda está en el aire para todos.

"Los días se continúan con regularidad, una y otra vez, indistinguibles el uno del otro. Una larga, contínua cadena", escribe Travis Bickle en su diario. "Entonces, de repente, algo cambia".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí