Hace tres semanas inicié una reflexión sobre el rol de la literatura en la creación de la Argentina, poniendo el acento en la narrativa creada por los plebeyos. Aunque este texto de hoy continúa esas disquisiciones, que pueden consultarse aquí, aquí y aquí, también se deja leer de manera independiente.

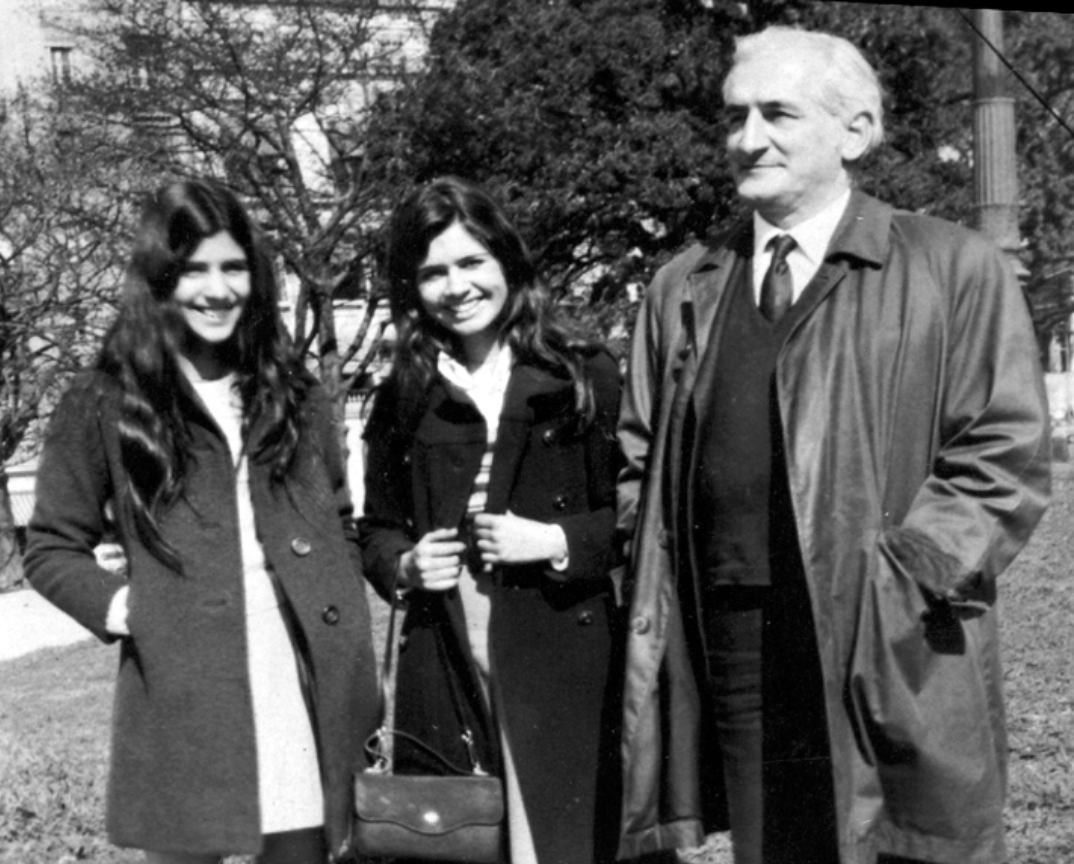

Decíamos que El Eternauta y Operación Masacre compartían características esenciales, y que la primera de ellas era que ambos relatos conminaron a sus autores a convertirse en un personaje más de sus propias tramas. Se podría pensar que fue a consecuencia de la dinámica política de la época, que todo lo permeaba e invitaba a participar de la realidad. Durante los '60 tardíos y los '70 tempranos, la juventud estaba lanzada a la acción política. Si no tenías un pensamiento al respecto y una militancia consecuente, eras un gil. Un conformista, un viejo de alma. (La única otra variante real era la experiencia psicodélica y los estilos de vida alternativos, pero esta vía constituyó un fenómeno minoritario.) Y aunque ni Oesterheld ni Walsh eran objetivamente jóvenes —uno andaba por los 50 y el otro por los 40—, tenían una fuerte conexión emocional con gente que sí lo era. Ambos radicalizaron sus posiciones no sólo por convicción, sino porque sus hijas los desafiaban a subir la apuesta. En una época donde la norma era que los jóvenes rompiesen con sus padres, Oesterheld y Walsh significaron una excepción: eran padres que habían sido parte del proceso de concientización de sus hijas, que celebraban su militancia y que militaban a la par de ellas, dejándose influir —e inspirar— a su vez. Aquí no hubo barreras generacionales: en la política, ellos y sus hijas encontraron un idioma —un territorio— común.

El Eternauta y Operación Masacre fueron mucho más que obras de las que estaban orgullosos. (Walsh insistía en que Operación era su primer libro, renegando de Variaciones en rojo.) También fueron sus plataformas de despegue hacia una conciencia política nueva, que no tenían cuando comenzaron a escribirlos. Se podría pensar, entonces, que tanto su militancia como su participación en los relatos como co-protagonistas derivaron de ese descubrimiento. Tiene lógica: quien abre los ojos ante una realidad que hasta entonces tenía velada, entiende que debe actuar en consecuencia, que ya no puede comportarse ingenuamente. Y por eso es lógico que dé el paso que no había sabido que tenía pendiente: dejar de esconderse detrás del escritorio y la máquina de escribir y salir a la intemperie de lo real, e intervenir en ella. Sumar la escritura de la realidad a la escritura de los textos.

Pero eso explicaría tan sólo la militancia que adosaron a su producción literaria, y no la decisión de convertirse también en personajes de sus obras. No alcanza para dejar en claro por qué, además de escribirlas, necesitaron escribirse en ellas, integrarse al relato, no quedarse afuera.

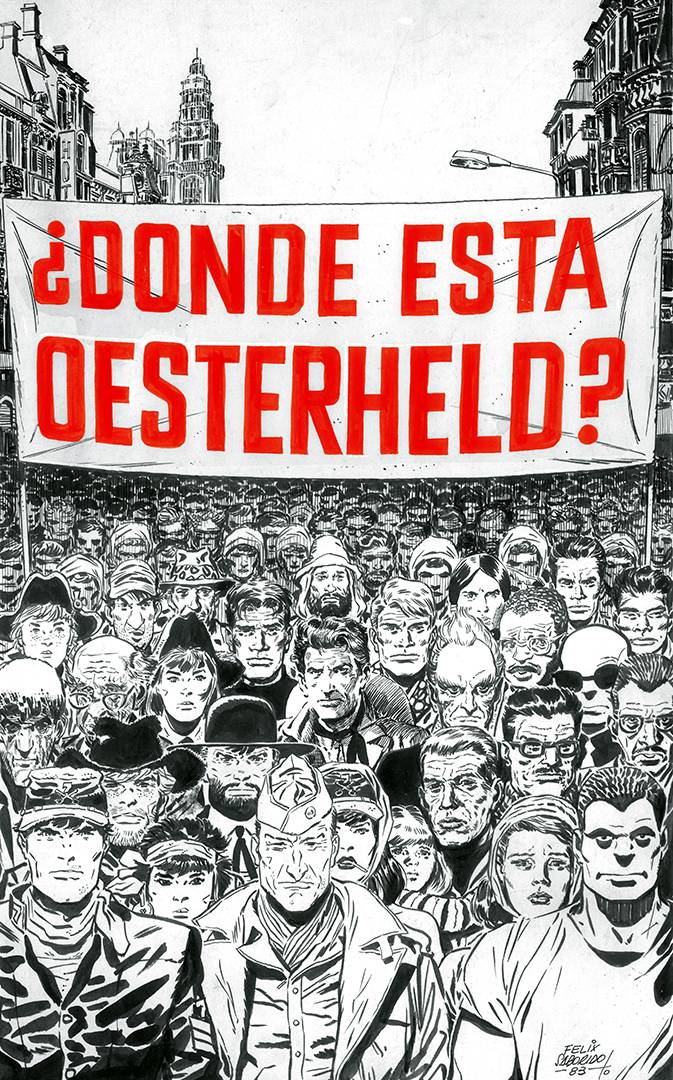

La otra característica que liga a El Eternauta y Operación Masacre es su condición de obras inconclusas, sin final. Como Walsh, también Oesterheld siguió (re)escribiendo El Eternauta hasta que no pudo más, porque —nuevamente: como a Walsh— lo asesinaron y desaparecieron sus restos. (Otro escamoteo, entre los tantos que forman parte del estilo predilecto del poder real.)

Como acabo de sugerir, esa voluntad de moldear una obra de manera infatigable, como quien juega con plastilina, no se debió tan sólo a las condiciones que la realidad argentina impuso sobre los autores, durante las últimas décadas de sus vidas. El hecho de que ni El Eternauta ni Operación Masacre exhiban una conclusión nítida, cerrada, satisfactoria, empezó como una negociación con la realidad pero terminó siendo una decisión creativa, coherente con una postura política. ¿Qué sentido tenía imponer un final a una historia que seguía abierta? ¿Cómo concluir la historia de la invasión, si en la Argentina real la resistencia estaba en su apogeo? ¿Cómo aspirar a una catarsis en el cierre de Operación Masacre, cuando las víctimas y sus familias no habían obtenido justicia — sólo la poética, única que la obra pudo obsequiarles?

Tanto Walsh como Oesterheld dejaron pendiente la conclusión de esas obras porque, como el Moisés del Antiguo Testamento, entendieron que no llegarían a ver con sus propios ojos la Tierra Prometida. Y, en un acto de generosidad que además de política fue artística, cedieron el cierre de la historia a un pueblo que todavía debe elevarse a la altura del desafío.

Un salto de fe

Ya dije que involucrarse como un personaje más en las historias que narraban fue una forma de transparentar quién escribía la historia. A diferencia del Sarmiento de Facundo, que escribió como un dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo resuelve —esto es: desde alturas que los mortales no frecuentamos—, Oesterheld y Walsh escribieron desde el llano, como uno más de nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso. No hay artista que no lo tenga claro: las decisiones creativas, como la elección del estilo y el punto de vista desde el cual se narra, no son sólo estéticas, sino también políticas. (Antes cité al Indio que piensa que el estilo nunca es neutral. Déjenme parafrasearlo ahora, para decir: todo/a escritor/a es político/a.)

Sarmiento escribió Facundo como quien dice: Ya resolví el enigma de la Esfinge Argentina, muchachos. A partir de ahora, limítense a administrar la estancia. (Dicho sea de paso, Sarmiento consideraba que ese animal mítico era mitad tigre, por lo salvaje, y "mitad mujer, por lo cobarde". Su talento fue descomunal, nadie lo niega, pero como ser humano era un alcornoque.) En cambio Oesterheld y Walsh escribieron como quien no tenía nada resuelto. Eran conscientes de que durante mucho tiempo no habían cazado una, de que acababan de avizorar una luz pero que eso no significaba que ya lo entendiesen todo. No escribieron desde la visión panorámica que concede el Olimpo. Escribieron desde el barro de acá abajo, donde uno no tiene un horizonte despejado, sino parcialmente ocluído por lo que tiene cerca. (Los edificios, la desinformación, los afectos.) Razón por la cual involucrarse a sí mismos como un personaje más no fue apenas una forma de transparentar quién escribe la historia. Sirvió, ante todo, como un medio para renunciar expresamente a la omnipotencia del autor. Un modo de decir: Nosotros no estamos por encima de los demás personajes. Nos sometemos a las mismas reglas, y a las mismas limitaciones, que ellos. Como no formamos parte de una elite sino parte del pueblo —dado que también somos plebeyos—, aceptamos compartir su lucha y su destino.

Coherentes con una concepción extendida entre los intelectuales del campo popular de esa época, tanto Oesterheld como Walsh relativizaban el valor de la obra artística en el tradicional sentido burgués. La vara de medida más importante no era la cantidad de ejemplares vendidos ni la aclamación de la academia, sino cuán útil resultaba una creación como herramienta, a la hora de colaborar con la transformación revolucionaria de la sociedad. Por eso nunca trataron a sus obras consagratorias como letra santa o texto intocable: eran algo más parecido a documentos de trabajo, que admitían ser retocados todas las veces que hiciese falta, para mejorarse como implementos.

Oesterheld y Walsh rompieron con la noción de que el narrador es el pequeño dios del universo de sus relatos. Comprendieron que quien narra es, en el mejor de los casos, un catalizador: la sustancia que, en el marco de un relato, acelera una reacción química. Pero esa reacción química —ya se trate del disfrute estético, el entretenimiento, la emoción, la comprensión racional, una epifanía o un mix de todo, como diría Rinconet— puede verificarse sólo en las y los lectores. Ocurre, o no, cuando la pone a prueba la subjetividad de quienes leen. En consecuencia, no sólo se puede confiar en los lectores: se debe confiar en ellos, en que cumplirán con su función a la hora de completar el proceso químico. Y por eso no es necesario manipularlos del principio al fin para que lo hagan, como un titiritero que trabaja para un público infantil. No necesitan que se les dé todo masticado, ya que están dispuestos a hacer su parte. El lector aprende a la par de Juan Salvo cómo responder a la nueva realidad que instauró la invasión extraterrestre. No lo sabe de antemano: va testeando las aguas con él, a prueba de ensayos y errores. El lector investiga a la par de Walsh, choca con vías muertas y salta de una pista a la otra, comparte su frustración cuando la verdad no lleva de una —como debería— a la justicia.

Podríamos decir, entonces, que como autores Oesterheld y Walsh son más democráticos que Sarmiento. No bajan línea a los lectores desde la lucidez total: comparten con ellos su proceso de toma de conciencia parcial, incompleta, in progress. Y los lectores lo agradecen, porque no se sienten iluminados por el resplandor divino ni empujados a patadas hacia el bando que el autor cree correcto, sino incorporados a un proceso de auto-descubrimiento, al que pueden sumarse en pie de igualdad.

Por eso tanto Oesterheld como Walsh se dieron el lujo de incurrir en lo que un escritor decimonónico —como Sarmiento— hubiese considerado un pecado mortal: no resolver todas las líneas del relato en el final, decidir a conciencia no atarlas todas ni chantarle el moño al paquete. Porque prefirieron confiar en sus lectores a imponerles un cierre artificial, contra natura. Bajarse a sí mismos del pedestal del Escritor como Artista Burgués —el iluminado, aquel que forma parte de una elite intelectual—, para aceptar por propia voluntad un rol menguado: el del Escritor como Trabajador, que simplemente abre la trocha por la cual podríamos caminar a continuación los Trabajadores Lectores, si así lo decidiésemos.

Todo escritor y escritora debería saberlo: un final abierto —como los de El Eternauta y Operación Masacre— supone un salto de fe en el lector. Y esa profesión de fe es tanto artística como política.

El autor no lo es todo

Esta opción de vida, la de definirse como un Escritor Plebeyo, se realza cuando se considera el tema de la autoría. Porque, para la concepción capitalista de la vida, la autoría es tan sagrada como la propiedad privada, un derecho que no pocos consideran más importante incluso que la vida ajena. Y por eso, cuando desde la derecha pretenden atacar una obra que les incomoda, uno de los primeros recursos a los que echan mano es cuestionar que el autor de esa obra sea el verdadero autor.

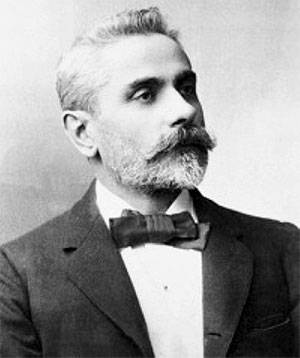

Paul Groussac cascoteó la idea de que Mariano Moreno hubiese escrito el Plan revolucionario de operaciones. Lo hizo a fines del siglo XIX, cuando era director de la Biblioteca Nacional. Intentó demostrarlo subrayando ciertos anacronismos —en 1810 todavía no se usaba el término "Provincias Unidas", por ejemplo—, pero la embarró al sumar un argumento pedorro: diciendo que Moreno no podía ser el autor del Plan porque era dueño de pocos libros, que habían sido legados a la Biblioteca Nacional y no alcanzaban a justificar la escritura de semejante texto. "La pobre librería de Moreno —dijo Groussac— ...reunida, no llenaría uno de sus armarios". (Se refería a los armarios de la Biblioteca Nacional.) Como si las únicas ideas a las que uno apela cuando escribe fuesen aquellas comprendidas por los libros que uno apila en los estantes de casa. Moreno estudió en el Real Colegio de San Carlos, tuvo acceso a la biblioteca del convento de San Francisco y acudió a la universidad de Chuquisaca. Escribió sobre Rousseau, Voltaire y Fauchet, además de traducir al conde de Volney... ¡pero no por eso estaba obligado a conservar esos textos a mano! Con el mismo criterio, habría que preguntarse con qué libros de consulta contaba Sarmiento, cuando arrancó a escribir Facundo en el exilio chileno. (No hace falta responder, ya probamos que lo que Sarmiento no sabía o no podía chequear, lo inventaba sin perder el sueño.)

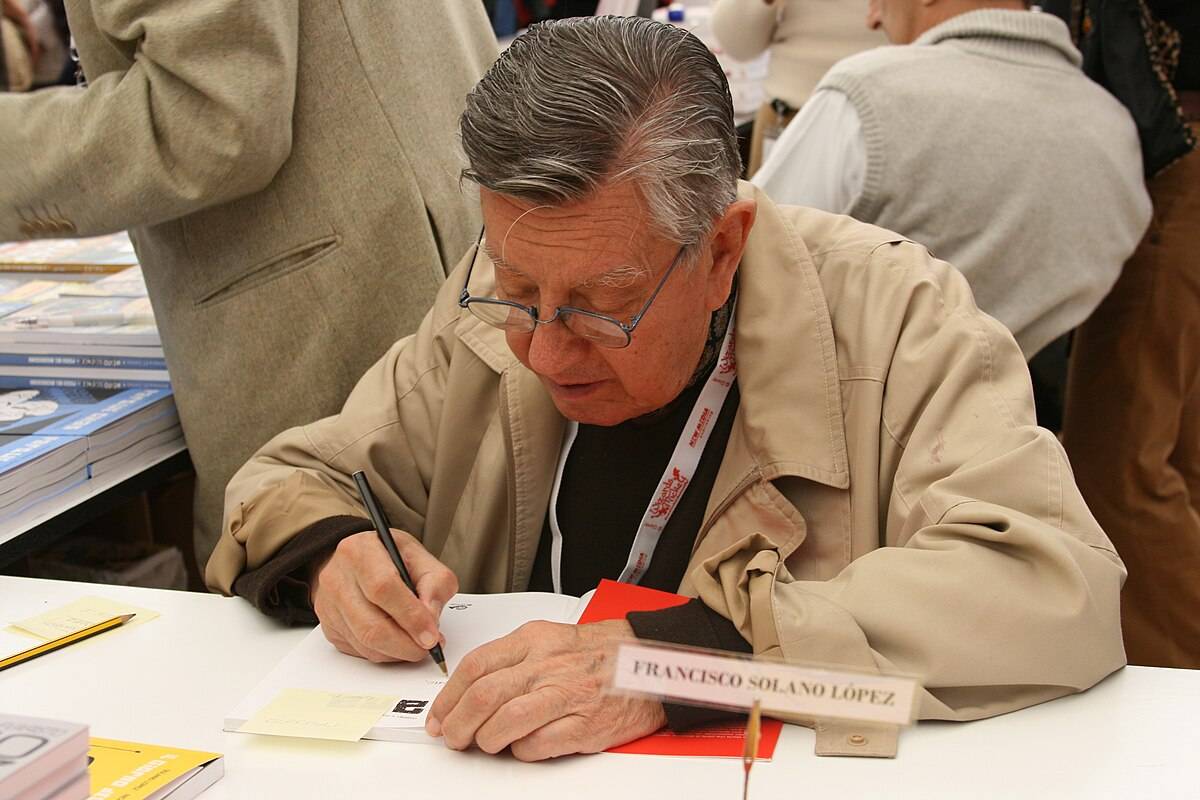

A Walsh no le discuten la autoría de sus textos, porque prefieren atacarlo por otras causas —su actuación política, en primer lugar—, que ofrecen flancos que consideran más mórbidos. (Aun así, hay un libro de ensayos de Sebastián Hernaiz que se llama Rodolfo Walsh no escribió "Operación Masacre". Es para llamar la atención, nomás, porque no discute que Walsh puso en papel todas y cada una de las palabras que conforman el libro.) Pero sí existen quienes expresaron dudas respecto de que los guiones finales de El Eternauta 2 hayan sido escritos por Oesterheld. El dibujante Solano López es uno de ellos, sin ir más lejos.

Es una cuestión atendible, a partir de las complicadas condiciones de vida que Oesterheld se vio obligado a llevar durante 1976: estaba escapando de la persecución militar, y por ende no vivía en su casa ni visitaba los sitios que solía frecuentar. Según Solano, Oesterheld escribía sus guiones a mano y los del Eternauta 2 le llegaron escritos a máquina. Eso puede indicar tanto que los había escrito otra persona, como que Oesterheld los había pasado a máquina o pedido a alguien que lo hiciese, para ocultar una letra ahora temblorosa; o también que tenía a mano una máquina y no lapicera con cartuchos; o que prefería no circular textos escritos con su letra reconocible. Pero la cuestión de la autoría pasa a un segundo plano, o por lo menos deja de ser el único tema a considerar, cuando se piensa en la integridad de la obra en cuestión.

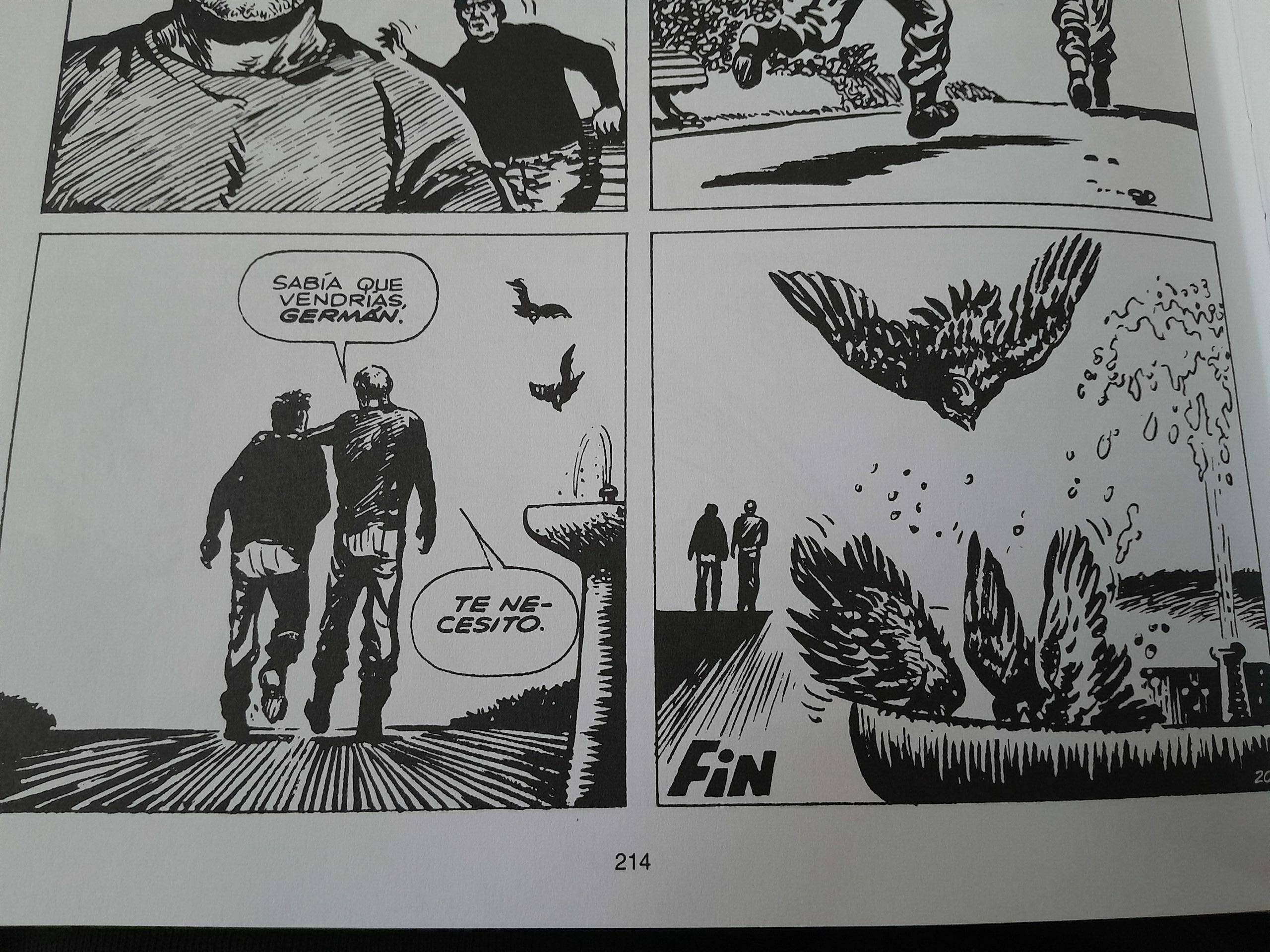

No se puede negar que el final de El Eternauta 2 guarda coherencia con el original. Porque, como ocurre con la narración original que Oesterheld publicó entre el '57 y el '59, El Eternauta 2 culmina sin cerrar del todo la historia. En sus últimas páginas Germán vuelve del siglo XXI a la Argentina de aquel presente, en diciembre del '76. Pero de inmediato aparece también Juan Salvo. Germán le dice que quiere ir con él y Salvo expresa su satisfacción, diciendo: "Te necesito". Y se van juntos, caminando. Hacia una nueva aventura, presume el lector, porque ¿por qué otra razón requeriría El Eternauta de la ayuda de Germán?

Otra diferencia que ya mencioné pasa por el personaje de Juan Salvo, que ha cambiado: en El Eternauta 2 tiene poderes sobrehumanos y es implacable, hasta cruel, en su forma de privilegiar lo colectivo por encima de las realidades individuales. Pero esto tampoco es incoherente. ¿Acaso el Oesterheld del '76 era el mismo de los años '50? Por lo pronto, las vidas que llevó en uno y otro momento no podían ser más disímiles. ¿Cabe considerar que en el '76 no era del todo libre, porque también debía someterse a directivas de la conducción de Montoneros? Tal vez. Pero el producto final no es incoherente con El Eternauta original. Es más breve y no está a su altura —sólo Dios sabe en qué situaciones se vio obligado a escribir—, pero no se vuelve ajeno, irreconocible. Los cambios que exhibe son comprensibles en su circunstancia histórica. Es decir: ignoramos si fue Oesterheld quien escribió el final, pero ese Eternauta no deja de ser El Eternauta, porque no rompe con los cánones que estableció el original.

El caso del Plan revolucionario de operaciones es más elocuente, todavía. Lo que Groussac no consiguió a fines del siglo XIX lo logró la historiografía moderna. Una copia del Plan había aparecido en el Archivo de Indias entre 1886 y 1887. Bartolomé Mitre se enteró de que Norberto Piñero —abogado y diplomático argentino— iba a publicar escritos de Moreno y le dijo que tenía una copia del Plan. Pero no lo encontró en su archivo, lo cual ya era sospechoso, porque a Mitre se lo tenía por obsesivo en materia de documentos. Se pidió entonces una nueva copia al Archivo de Indias y Piñero publicó el Plan en 1896, para que Groussac le saltase al cuello enseguida. (Atención a esto, que no todo es Wanda y la China en la vida: la polémica entre ambos se puso tan caliente, que tuvo que intervenir el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de entonces, pidiendo a Groussac que moderase su lenguaje, ya que Piñero también era un funcionario público, que representaba a la Argentina en Chile.)

Pero en el año 2015 el neurólogo e historiador Diego Javier Bauso publicó el libro Un plagio bicentenario, donde demostraba que el Plan contenía párrafos completos tomados de una novela francesa publicada entre 1800 y 1801: El cementerio de la Magdalena, de J. B. P. Regnault-Warin. En este caso habría quedado probado que el autor no era Moreno, por lo menos en lo que hace al texto completo. La tesis que circula desde entonces es que se habría tratado de un plagio atribuido a Moreno para soliviantar a la Corte portuguesa que atendía en Río de Janeiro, y así moverla a avanzar militarmente sobre la Banda Oriental, o sea Uruguay. Lo único indiscutible es que, a partir de 2015, el Plan carece de valor historiográfico como obra de Moreno.

Pero —y ahí está el punto— eso no significa que carezca de valor literario.

El traidor traicionado

La autoría de Moreno fue defendida a capa y espada durante un siglo, a partir de pruebas parciales que contrastaban con otras pruebas parciales que sugerían lo contrario. Desde el Mitre que la había dado por buena hasta el mismísimo Instituto Moreniano, eran muchas las autoridades que sostenían que el ideólogo de la Revolución de Mayo, secretario de Guerra de la Primera Junta y creador de La Gaceta de Buenos Aires —donde publicó por entregas el Contrato social de Rousseau— había escrito el Plan. Es decir que a lo largo de décadas se creyó que ese texto incendiario, donde se explicaba cómo profundizar la revolución y llevarla hasta Uruguay y Brasil, era verdadero. Generación tras generación, reeditando, estudiando y metabolizando esas páginas, bajo el convencimiento de su valor histórico.

Entre quienes las cuestionaban, algunos decían que el Plan era una fabricación destinada a hacer quedar a Moreno como un revolucionario ávido de sangre. Pero Moreno no necesitó del Plan para que sus coetáneos lo considerasen de ese modo. El marqués de Casa Irujo, embajador de España en Río, lo llamaba "un jacobino desenfrenado, con un gran talento para hacer el mal". Saavedra lo describió como "soberbio y helado hasta el extremo" y lo bautizó "Demonio del Infierno". (Así, con mayúsculas.) Estamos hablando del tipo que obligó a los curas de Buenos Aires a leer el Contrato social desde los púlpitos, lo cual, como se imaginarán, no cayó precisamente bien entre los clérigos, que en su gran mayoría seguían venerando a España como la Madre Patria.

Pero el texto se sostuvo por si solo, como la primera de nuestras utopías. Y sigue resonando a tambor batiente cuando se lo lee desde el presente. El autor dice allí que "el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace feliz al mayor número de individuos"; establece que "las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad"; reclama medidas para que los préstamos del Estado mediante "fraude alguno no puedan trasponer sus caudales a reinos extranjeros"; pide la nacionalización de las minas de plata y oro; ordena que se fomenten "las artes, agricultura, navegación, etc. ... sin buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes"; manda que se combatan "cuantos vicios y tachas hayan tenido los antiguos magistrados (jueces)"; y reescribe el lema que Robespierre difundió durante la Revolución Francesa, de modo que exprese los objetivos del gobierno patrio mediante una formulación de maravillosa modernidad: "Libertad, Igualdad y Felicidad".

En último término, que Moreno no haya escrito el Plan, o que hayan intervenido su texto para hacerlo quedar mal, no altera lo siguiente: el hecho de que el documento funciona, comunica con elocuencia la esencia de un gobierno revolucionario y sus aspiraciones. Aun si asumiésemos que lo pergeñó un espía, deberíamos concluir que se dejó llevar por el papel que interpretaba y que alumbró, así, una proclama convincente. ¿Qué importa que no haya sido Moreno el autor, y qué importa que se haya tratado de un documento fraguado? El texto expone, explica e inflama, como debió haberlo hecho el Plan original de Moreno, de haber existido. Y por eso mismo, el presunto espía sería en último término un Pierre Menard como el de Borges, alguien que habría escrito el Plan de un modo "más sutil e infinitamente más rico" —diría don Jorge Luis— que el que pudo haber concebido el mismísimo Moreno.

Permítanme la osadía, pues, de imaginar que el Plan revolucionario de operaciones sería un big bang más atractivo para la literatura argentina que El matadero de Esteban Echeverría. No podría defender esta pretensión como historiador ni como académico de nuestra narrativa, porque no soy ninguna de esas cosas. Pero sí puedo defenderla como escritor, a quien le disgusta la idea de que la literatura de esta nación comience con una violación, como decía Viñas (violación que no es tal, además, como ya expliqué), pero a quien le encanta la posibilidad de que la narrativa local tenga por piedra basal una falsificación casi perfecta, una impostura, un acto de prestidigitación.

¿O acaso los inventores frustrados de Arlt y los traidores e imaginadores de Borges no derivan más naturalmente de ese Plan que habría sido escrito por un espía —un falsario que, además, fue víctima de su propio arte—, que del racismo rampante del cuento de Echeverría? Si algo se desprende de El matadero, relato desprovisto de la ambigüedad de la vida, no es la literatura argentina sino los discursos alucinados y fanáticos que caracterizan a nuestra ultra derecha. El Plan sería un objeto artístico infinitamente más fascinante. En su doble condición de falsificación y manifiesto revolucionario, anticipa tanto a Borges como a Walsh; y es arte aunque haya nacido con otro propósito, en el mismo sentido en que es arte el urinario de Duchamp.

Hace todavía muy poco —en el año 2007—, Horacio González dijo que el Plan era "una pieza maestra de la historiografía argentina". El libro de Bauso le jodió uno de los términos de la proposición. Pero si cambiás "historiografía" por "literatura", la frase sigue siendo válida.

Conclusiones provisorias

¿Habrá sido Arlt el primero de los grandes escritores plebeyos de la Argentina? Le tocó un tiempo desangelado, razón por la cual sus desesperados conspiran, sus pobres son más malos que la peste y todos traicionan a todos. Pero en los '50 ya existía un proyecto político que representaba y contenía a las grandes masas populares. Y tanto Oesterheld como Walsh, que venían de otro palo, lo descubrieron escribiendo... y escribiéndose. A partir de El Eternauta y de Operación Masacre se impone en la narrativa argentina otro tipo de pueblo, con conciencia política y de clase, que sabe que nadie se salva solo y que, aun cuando su conducción no esté a la altura, puede —como dice el Walsh de Un oscuro día de justicia— "pelear por sí mismo" y sacar de su entraña "los medios, el silencio, la astucia y la fuerza" que necesita para imponerse.

Oesterheld y Walsh escribieron y reescribieron, hasta que el abismo se abrió bajo sus pies. Pero, aun en esa circunstancia límite, deben haber intuido que, aunque ellos cayesen, sus obras no lo harían. A esa altura sabrían ya, imagino, que habían contribuido a seguir contando una historia que ni había comenzado ni finalizaría con ellos. Porque era una historia sin fin, o al menos sin fin a la vista: la historia del pueblo argentino en su larga marcha hacia la liberación definitiva. Que quizás inauguró ese monumento a la ironía que es el Plan revolucionario de operaciones; de la cual también forma parte el Martín Fierro, como un capítulo más; y en la cual se engarzaron los Eternautas y Operación Masacre, prolongaciones naturales.

Por ende, si El Eternauta y Operación Masacre no sólo expresaban a Oesterheld y a Walsh como autores sino también a nosotros, en tanto contaban nuestra historia, todos estamos llamados a continuar esos relatos. Como mínimo, en nuestra acción política. Porque El Eternauta 2 concluye con un llamado explícito: Te necesito, dice. Por supuesto que allí se lo dice a Germán, pero por extensión nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Y Operación Masacre concluye contando que los tribunales fracasaron, que hubo impunidad para los criminales, y que por ende perseguir justicia verdadera —para las víctimas del fusilamiento, y por extensión para todo el pueblo argentino— es una tarea pendiente.

Eso es lo que sugieren, en último término, estos dos gigantes de la narrativa argentina, lo que nos están diciendo: Esta historia va a terminar como ustedes quieran que termine. La invitación fue formulada hace mucho tiempo, pero sigue en pie. El Eternauta es una llamada a no resignarse nunca, aunque el poder al que enfrentamos parezca imbatible. Es una convocatoria a crear comunidad y cambiar la realidad. Que es lo que hace falta hoy, cuando el pueblo actual está asediado por los Ellos du jour, idénticos a los del relato en el odio cósmico que parecen sentir, en su ambición de quedarse con el universo todo.

Es una narrativa que llama a la reflexión, a lograr verdadera consciencia del estado de cosas que nos rodea, y que invita a sumarse a una lucha justa. Habrá quien la llame populista, con intención despectiva. Pero en estos tiempos tan necesitados de devolver sentido a las palabras, llamar a algo o alguien populista no es más que reconocer su vocación a ponerse —como el sargento Cruz en Martín Fierro— de parte del pueblo.

La historia a seguir escribiendo es la misma: la larga contienda en que está embarcada la Argentina, en busca de su soberanía e independencia definitivas. Por eso, la pregunta que hoy deberíamos formularnos ya no es, con Piglia, quién de nosotros escribirá el Facundo, sino: ¿Quién de nosotros escribirá el nuevo Eternauta, la nueva Operación Masacre?

Todavía no hay respuestas. Pero que Dolores Reyes tenga una protagonista como Cometierra, y que César González siga escribiendo a César González como personaje, me llena de esperanza.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí