Debería existir un proverbio chino —milenario, obvio: no vamos a regatear— que comparase la tierra donde uno nació con la familia a la que fue a parar. (Advertencia: probablemente exista un proverbio semejante, aunque permanezca intocado por la ignorancia de quien esto escribe.)

Hay elementos en común entre patria y familia. Para empezar, ningunx de nosotrxs las elige. Nos son impuestas, nomás: nacimos ahí, esos fueron nuestros padres. Y si no nos gustan, agua y ajo. En consecuencia, solemos desarrollar con ambas una relación más bien ambigua, oscilante — de amor / odio: las adoramos / necesitamos casi tanto como nos fastidian / nos revientan. (Por supuesto, existe gente que no les encuentra defecto y te arrancaría una oreja si osás ofenderlas. Pero aquí no estamos hablando de fanáticos, sino tratando de ser razonables.)

Con el correr de los años, uno se considera afortunado si llega a un punto de equilibrio y consigue que patria / familia lo dejen vivir, sin entrometerse demasiado con el curso de su vida. Porque una patria o una familia turbulentas pueden ser disfrutables durante algún tiempo, y hasta coloridas, pero poca gente tiene lo que hay que tener para soportar su traqueteo durante décadas. Nadie quiere pasarse la vida entera a bordo del carrito de una montaña rusa. A eso se refiere la maldición china que todos conocemos: "Ojalá vivas en tiempos interesantes".

Nuestro país es emocionante, qué duda cabe. Para los que nos gusta la aventura —tanto la existencial como la física, que tienden a ser caras de la misma moneda— es mandado a hacer. Pero hay épocas en las que uno daría lo que fuere para despertar sin que las primeras preguntas del día fuesen: ¿Tendré suministro eléctrico todavía? ¿Y gas para encender la hornalla? ¿Y algo en la alacena para darle sabor al agua caliente? Tiempos en los que preferiríamos bajar la intensidad de la violencia apenas contenida en las calles, oficinas, negocios y redes sociales, para dedicarnos al discreto encanto de la frivolidad aunque más no fuese por un rato. Mirar bloopers en YouTube. Comprarnos una pilcha extravagante. Practicar en la plaza alguna variante exótica del yoga. Quiero decir: transcurrir un día que no se parezca a practicar natación en una piscina llena de pirañas.

Donde manda capitán

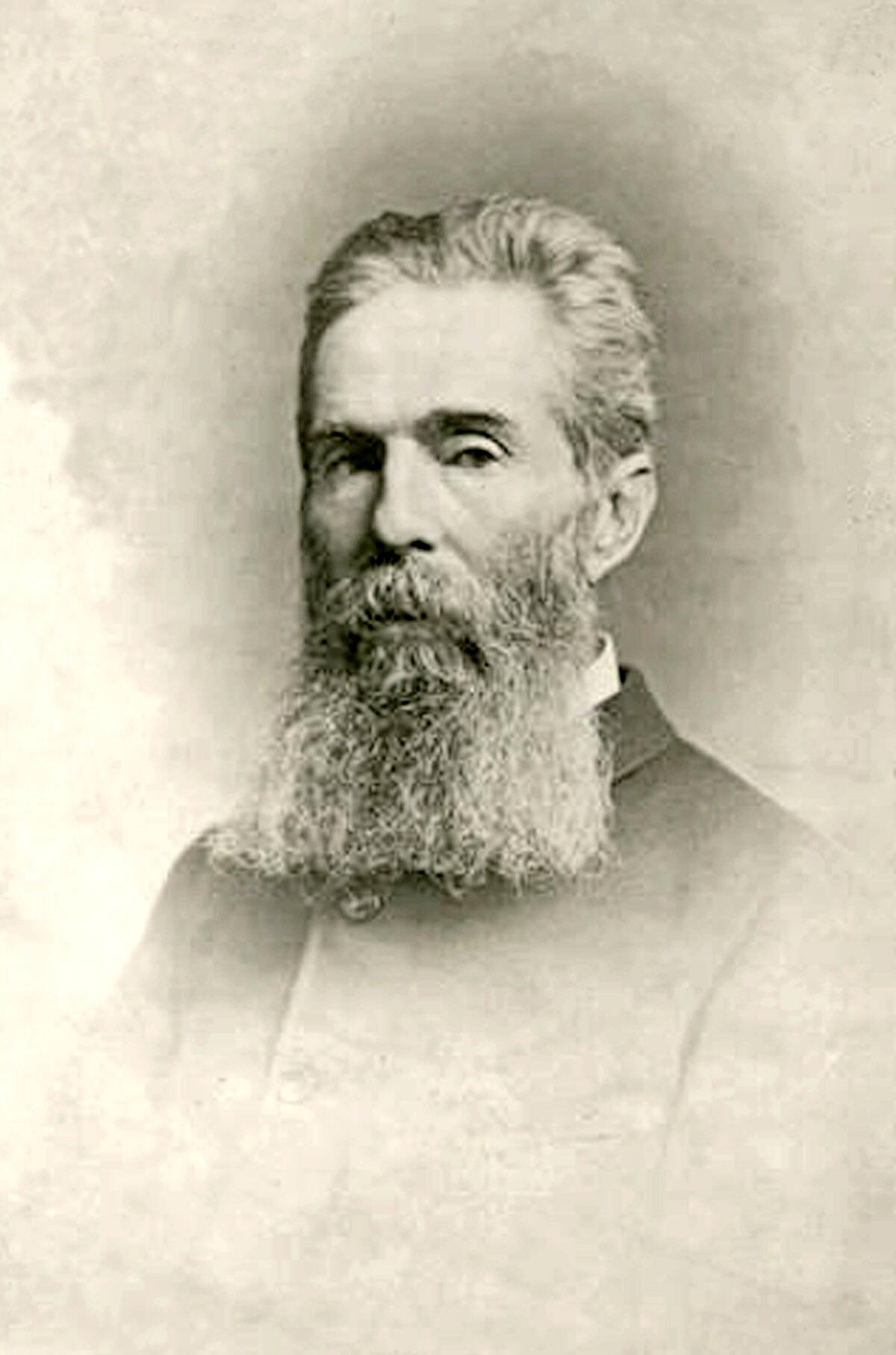

Esas ideas rondaban mi cabeza cuando me puse a releer a Melville —a modo de homenaje, desde que el pasado jueves se cumplieron dos siglos de su nacimiento— y descubrí, no sin sorpresa, que su literatura me hablaba de lo mismo. El link más obvio era el que conducía a Bartleby, el escribiente (1853), ese personaje que encarna la más perfecta reticencia. ¿Qué sería de nuestras vidas si juntásemos el coraje de negarnos a emprender aquello que honestamente nos disgusta, y a partir de allí ya no pudiésemos dejar de decir, cada vez que nuestra conciencia lo objeta: Preferiría no hacerlo?

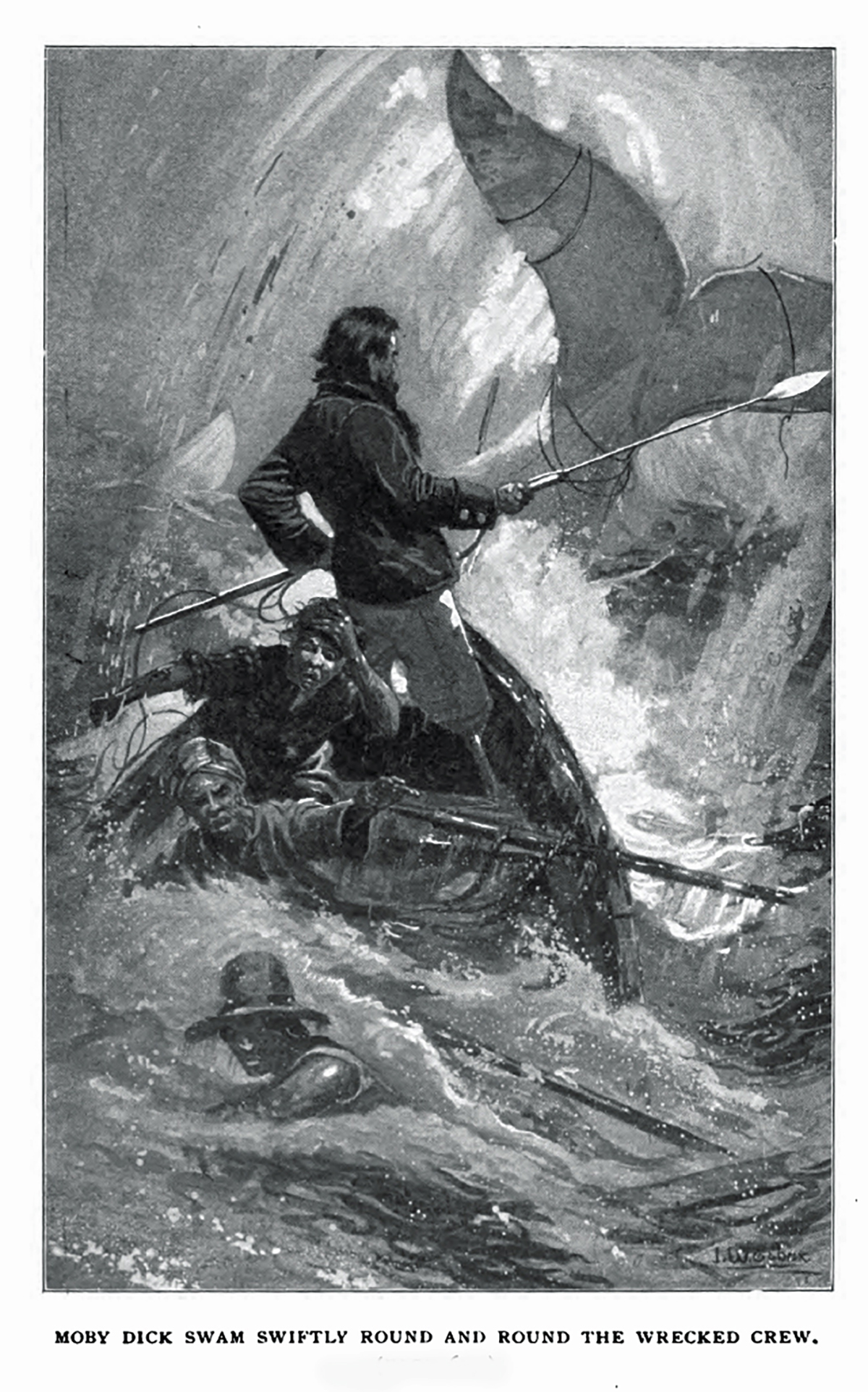

Bartleby es una criatura del Melville tardío, aquel que ya había conocido suficientes sinsabores para prefigurar la clase de angustia que nos gusta definir como kafkiana. A simple leída, Bartleby impresiona como el relato más opuesto posible a Moby-Dick; o, La Ballena (1851): donde Bartleby es urbano y asfixiante (una historia adecuada a la pantallita de un celular), Moby-Dick es la vastedad del océano y la épica de la aventura (una historia que reclama ser desplegada en la pantalla de un IMAX); donde Bartleby prefigura la precisión láser y la tendencia al absurdo del cuento contemporáneo, Moby-Dick practica una desmesura estilística que (re)inventa la novela con cada (re)lectura. (Imagino que muchos de ustedes se manejarán con la idea de Moby-Dick que obtuvieron de niños, a través de alguna versión adaptada. Por favor, no dejen de leer el original de Herman Melville. Sigue siendo de un vanguardismo y de una ambición deslumbrantes. El tipo inventa palabras que hasta entonces no formaban parte del idioma inglés, se da el lujo de cambiar de registros como de camiseta: pasa del relato de aventuras al sermón al texto de divulgación y hasta —les juro— a la comedia musical. Pero en términos generales es como estar leyendo un libro perdido del Antiguo Testamento, reescrito por Shakesperare. Que es lo mismo que en sus mejores momentos logra hoy Cormac McCarthy en libros gloriosos como Meridiano de sangre — pero claro, Melville lo hizo primero).

Y sin embargo, a pesar de sus diferencias tan ostensibles, en Moby-Dick también se expresa el deseo de hurtarle el cuerpo y el alma a las cosas del mundo que tanto nos desagradan. El joven Ismael se conchaba en el ballenero Pequod porque quiere alejarse de lo mundano y aproximarse a lo exótico. "Me atormenta una comezón eterna por las cosas que son remotas", explica en el primer capítulo. Surcar los océanos le ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el destino al que aspira, mientras se abandona a una vida más contemplativa: "La meditación y el agua —dice— están desposadas para siempre". Por supuesto, estar a bordo del Pequod supone hacerse cargo de infinidad de tareas menores, pero Ismael sabe que puede ocuparse sin que esas labores interfieran con sus pensamientos, y además: "¿Quién no es un esclavo?"

Cuando se acomete la vida a bordo de un ballenero, reflexiona Ismael, "se derrama sobre uno una sublime ausencia de complicaciones; no escuchas noticia alguna; no lees los diarios... No llegan hasta tí las aflicciones domésticas; los depósitos no sufren bancarrota; no caen las cotizaciones; y nunca te desvela la idea de qué habrás de cenar — porque todo el alimento que habrás de consumir durante tres años y más ya está bien guardado en barriles, y tu cuenta es inalterable". Sean sinceros: después de leer este fragmento desde la Argentina de agosto del '19, ¿no se subirían corriendo al primer ballenero que les pase por delante?

Es fácil convencerse de que Ismael ha encontrado en el Pequod el lugar soñado (que "no figura en ningún mapa; los lugares de verdad nunca están allí") en la medida en que el ballenero alberga a la comunidad ideal. Ismael se hace amigo de un arponero caníbal, Queequeg ("Voy a probar con un amigo pagano, pensé, porque la amabilidad cristiana ha probado no ser más que una cortesía hueca"), y se acostumbra a vivir con una tripulación particularmente diversa: el indio Tashtego, el africano Daggoo, el parsi Fedallah, el cuáquero Starbuck, el negrito Pip. (Los estudiosos señalan que esta tripulación es llamativamente más multirracial de lo que solían serlo en la vida real; y además, que era raro que una narración de mediados del siglo XIX incluyese personajes negros a no ser que no fuese en un contexto donde figuraban como esclavos.) El hecho es que Ismael parece destinado a la felicidad a bordo del Pequod. "Quien ha brindado un banquete para sus amigos aunque más no sea una vez —reflexiona—, sabe cómo se siente ser un César".

El problema es que esa nave, como todas, tiene un comandante. Y ese comandante se llama Ahab.

Melville pinta al capitán Ahab como un monomaníaco, obsesionado por la ballena blanca que le había arrancado un trozo de pierna y, en consecuencia, lo había dejado incompleto. Lo importante, aquí, es que la obsesión por la ballena sólo puede desarrollarse en la medida en que Ahab se desentiende de todo lo demás, que formalmente constituía su cometido: el objetivo comercial del viaje (cazar ballenas y procesar su materia prima) y el imprescindible cuidado de su tripulación, sin la cual la misión toda se volvería imposible. "...Socialmente, Ahab era inaccesible. Aunque nominalmente se lo incluía en el censo de la Cristiandad, el seguía siendo por completo un extraño", reflexiona Ismael. O sea: el tipo era un psicópata, incapaz de empatizar con nada ni nadie más allá de su propia compulsión, y por ende imposibilitado de sentir responsabilidad alguna sobre la gente a su cargo. Nada del otro mundo, todos conocemos a alguien así. El drama sobreviene cuando se pone a un tipo semejante al mando de la nave. Con un Ahab al timón, la nave enfila siempre rumbo al desastre.

La amabilidad de los extraños

Tanto Moby-Dick como Bartleby practican variantes sobre el tema de la frustración. Bartleby inicia una pequeña revolución privada respecto de los quehaceres que le encargan, y como el mundo no tiene lugar para alguien como él —un hombre que deja de tener funcionalidad en el contexto de una sociedad moderna—, no le queda otro camino que autodestruirse. En cambio, en Moby-Dick Ismael parece encontrar su lugar y su sociedad ideales, pero el hecho de que el Pequod dependa del líder equivocado lleva a toda la tripulación a la ruina.

Es tentador ver este tema como un reflejo deformado de las propias frustraciones de Melville, que estaba convencido de estar dando a luz su trabajo más trascendente —sus primeros libros, Typee (1846) y Omoo (1847) habían sido un éxito crítico y comercial—, y por eso encajó mal el fracaso de Moby-Dick. (Esta semana el New York Times produjo un mea culpa cuando se cumplió el bicentenario de su nacimiento, disculpándose por la necedad de no haber publicado nunca una crítica de Moby-Dick.) Aun así persistió, escribiendo lo que creía que debía escribir. Su siguiente novela, Pierre; o, Las Ambigüedades, fue destrozada por la prensa. El 8 de septiembre de 1852, la publicación neoyorquina Day Book difundió un texto con el título "HERMAN MELVILLE, LOCO", donde decía que su libro era la obra de un enajenado, que sus amigos consideraban encerrarlo en un manicomio y que había que tomar la inmediata precaución de alejarlo del papel y la tinta. En 1876, todos sus libros habían dejado de reimprimirse. Melville murió en septiembre de 1891. Un artículo que el New York Times publicó en octubre lo recordó al pasar como "el difunto Hiram Melville" — ni siquiera pudieron escribir bien su nombre.

Desde los 30 años que tenía cuando escribió Moby-Dick en adelante, Melville debió luchar para ganarse la vida y sostener a su familia, sintiendo a menudo que no le quedaba otra salida que escribir piezas que —al mejor modo Bartleby— hubiese preferido no hacer. Había encontrado la vida que soñaba: la familia que creó junto a su esposa Elizabeth, la casa perfecta en Pittsfield, Massachusetts, que se llamaba Arrowhead — Cabeza de Flecha. Pero la nave de su vida tenía un capitán inaccesible a quien no podía importarle menos el destino de los Melville. Al reiterarse sus fracasos como escritor, no le quedó otra que mudarse a Nueva York y conchabarse como inspector en la Aduana, donde se hizo fama como "el único hombre honesto en una institución notablemente corrupta".

Me entristece pensar que sólo se lo empezó a valorar cuando se cumplió el primer siglo de su nacimiento, ensalzado entre otros por D. H. Lawrence. Para Melville ya era tarde: en sus últimas décadas fue víctima de la depresión y abusó de la bebida; debe haber muerto convencido de su fracaso como escritor. Del poema épico Clarel, al que le había dedicado años, sólo se imprimieron 350 copias, la mayoría de las cuales terminaron incineradas. En 1925, el crítico Lewis Mumford encontró un ejemplar en la biblioteca pública de Nueva York, que tenía las páginas sin cortar: había pasado allí medio siglo, sin que nadie lo leyese.

Pero en el siglo siguiente leímos a Melville con fruición, conectando con una sensibilidad que obviamente se había adelantado a su tiempo. En lo que a mí respecta, es de mis escritores favoritos desde que leí las versiones infantiles de Moby-Dick pero particularmente desde que disfruté de sus originales. Moby-Dick es de esos libros que crecen con uno y regalan claves nuevas de lectura con cada cambio de circunstancia; lo cual incluye, por supuesto, los momentos de la vida en que uno desearía alejarse del fragor de la batalla para dedicarse a contemplar cómo crece un árbol.

Hoy este deseo es imposible, en tanto estamos bajo el mando de un Ahab que no parará hasta que el Pequod esté en el fondo del mar — o hasta que lo paremos con votos. Miro en derredor y veo una sociedad arrasada, pero aun en medio del desastre la literatura de Melville ofrece consuelo y esperanza. Pocas imágenes más poderosas que la del breve epílogo de Moby-Dick, que ni siquiera figuraba en la edición original inglesa. En esas líneas Ismael se describe como el único sobreviviente del Pequod, que flotó abrazado al ataúd que Queequeg se había hecho fabricar en un gesto previsor. Ahab se lo ha llevado casi todo al fondo del mar pero Ismael boya por gracia de su amigo pagano, aquel Otro con quien fue generoso en vida y que le devolvió la atención en la muerte. No hay muchas escenas que sinteticen mejor el principio esencial a observar durante nuestro tránsito por este mundo, que esa en la cual, rodeado por los restos del naufragio, sólo flota aquel que inspiró la amabilidad de los extraños.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí