Llevo una temporada empollando una idea que —estoy seguro— muchos habrán tenido también, o al menos visitado repetidamente, durante estos años: estamos inmersos en una de las eras más lamentables que haya conocido la humanidad, en tiempos contemporáneos. Un juicio para el cual me siento calificado, no sólo porque ya viví una cantidad de años considerable, sino además porque esa longevidad me expuso a experiencias como la última dictadura, para colmo en la etapa correspondiente a mi formación. (Ese régimen cívico-militar me sorprendió con 14 años recién cumplidos, como cuento en mi novela Valecuatro.)

A casi medio siglo de esa tragedia, conservo abiertas las heridas que infligieron el terror, la cobardía generalizada y la negativa a hacerse cargo de una realidad intolerable. Creía por eso —otra vez: como algunos de ustedes— que nunca iba a vivir algo tan espantoso y denigrante por segunda vez. Me equivoqué. Esto de hoy no es igual a aquello, en materia de violencia física directa; no todavía. Pero ya se le compara en lo que hace al envilecimiento a que somete a la población. Nuestra sociedad está siendo irradiada por un experimento político-científico cuyo objetivo es brutalizarla, acostumbrarla a la indignidad para que consienta la miseria, la injusticia y la violencia, como si no existiese mejor modo de vivir. Hoy la Argentina se parece a un hospicio de novela de terror victoriano, donde se trepana la cabeza a los internos y se los deja idiotas, con una mueca impresa en el rostro y resbalando sobre su propia mierda.

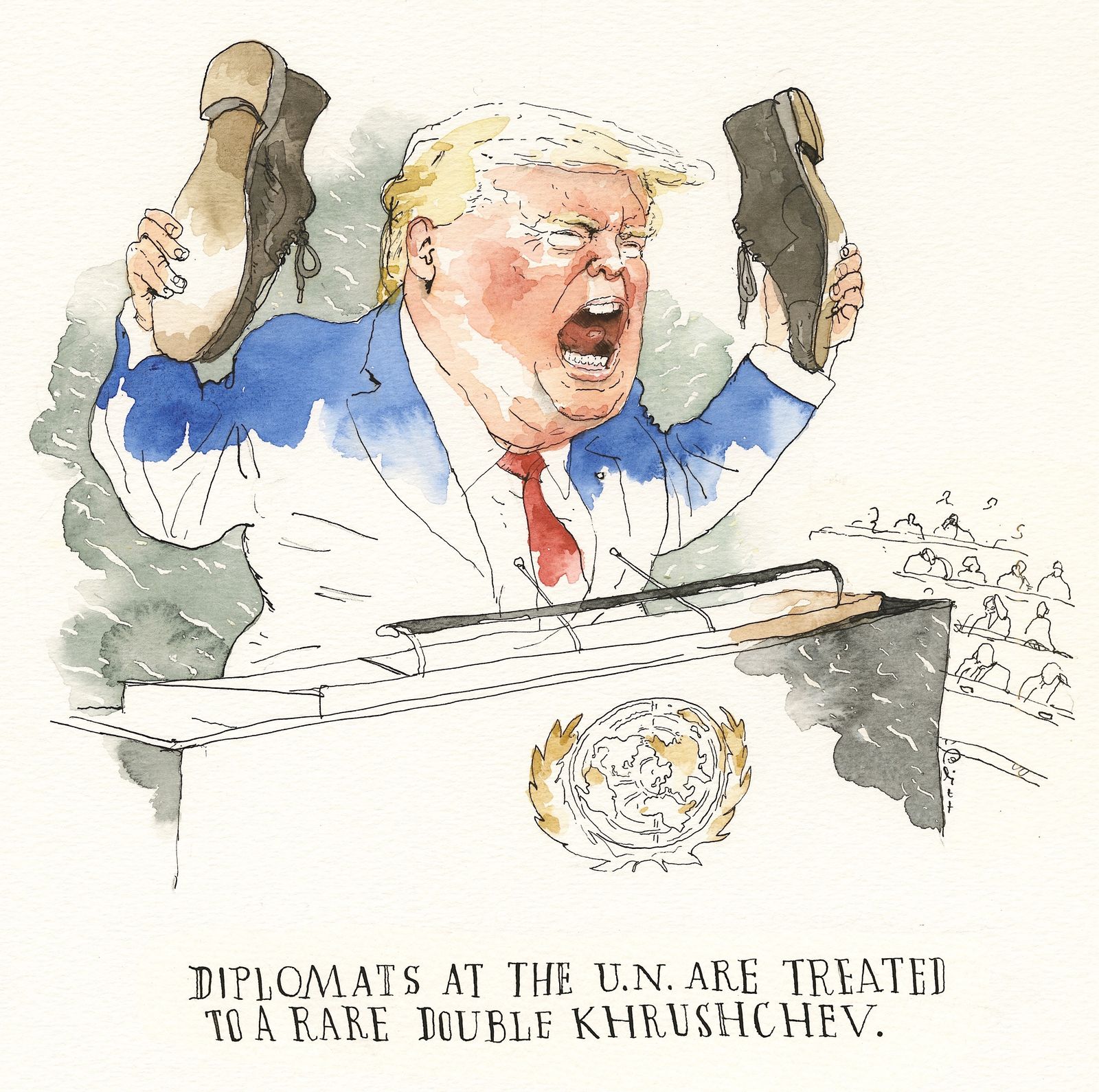

Este fenómeno excede nuestras fronteras. Somos una versión patética de lo que ocurre en paralelo en los Estados Unidos, por obra de Trump y los oscuros intereses que representa. En un giro desconcertante, más propio de narración pynchoniana que de una crónica histórica, Trump & Co. se han lanzado a convertir esa nación en la perfecta inversión de sus principios fundacionales. Desde una perplejidad que no cesa, uno registra los hechos y no puede eludir la sensación de que quien mora en la Casa Blanca no es un humano común y corriente, sino un visitante de lo que en el universo de Superman era el Mundo Bizarro. Ese planeta ficcional estaba consagrado a hacer lo contrario que se practica en la Tierra. (El Código Bizarro establece que hay que odiar la belleza y que el crimen organizado lo soluciona todo.)

Como uno ya no puede permitirse el lujo de la ingenuidad, reconoce que el proceso actual es un sinceramiento respecto de la clase de poder que Washington blande desde 1945. Pero al mismo tiempo es innegable que aquí se juega algo más que un imperialismo sin maquillaje.

Con obsesión digna de villano de James Bond —deberíamos rebautizarlo Fuckfinger—, Trump está destruyendo todo lo positivo que el mundo asociaba todavía con el American Way of Life. Pienso en la inocencia de las menores de edad que Epstein le proporcionaba. En instituciones como la Corte Suprema, las universidades más prestigiosas, el Washington Post y el Kennedy Center, al cual, no contento con rebautizar Trump-Kennedy, decidió cerrar por dos años en respuesta al boicot de artistas como Philip Glass. En el tinglado de la ley internacional, arrasado a fuerza de tarifazos, asesinatos teledirigidos y secuestros de dignatarios extranjeros. En suma, se está cargando todo lo que sus compatriotas consideraron bello y bueno durante siglos. No se le puede negar la enjundia. Lo suyo huele a venganza de malo de cómic: resentido con el establishment que lo rechazó por payaso arribista, resetea su país a su imagen y semejanza, con la intención de transformar a todos en gente tan vulgar e inescrupulosa como él.

(Hay una subtrama de la historia del Joker que emparenta el universo de DC Comics, casa matriz de Superman y Batman, con el presente de Washington DC. En versiones de la historieta —pienso en The Dark Knight Returns de Frank Miller, que este año cumple 40—, así como en el primer Batman de Tim Burton, el Joker cuenta con un arma química que imprime en el rostro de sus víctimas su misma sonrisa perenne. Trump procede con la misma lógica. Como no puede dejar de ser quien es —como no puede convertirse en alguien digno y virtuoso—, se empeña en que el mundo que lo rodea descienda a su mismo, rastrero nivel.)

Intento corregir mi propensión a verlo todo en términos de las ficciones que me formaron y constituyen, además, mi vocación y mi forma de vida. Pero acto seguido me digo que lo que ocurre se describe mejor en clave narrativa que político-histórica. Cada vez nos distanciamos más de la posibilidad de explicar la realidad en términos de un ajedrez geopolítico secreto, y además bizantino. Relatos de esa índole podrían describir todavía el presente de China, pero ya no la cotidianeidad de Occidente. Los espías eficientes y culposos de Graham Greene y Le Carré quedaron atrás, son el espejo de un mundo que ya no existe. Ahora estamos en manos de agentes chapuceros como los de Slow Horses, la saga novelística creada por Mick Herron que también es una serie hilarante, protagonizada por Gary Oldman. Y conste que uno hace el esfuerzo de pensar que las componendas del poder real siguen ocurriendo como siempre, tras bambalinas. Pero el mundo actual está siendo dibujado por un trazo muy grueso, de consecuencias más fatales que las elucubraciones del mejor mandarín. A no ser, claro, que se concluya que los mandarines de hoy tramaron exactamente eso: tomar la clase de ficciones que los Estados Unidos usaron para imponer su poder en el mundo, y convencer a los figurones del Occidente actual —Trump, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Elon Musk (no, Milei no califica en esta liga)— de que ellos también pueden ser superhéroes.

En su compulsión de acumular y exhibir poder, estos personajes no advierten que les cambiaron el escenario. Ellos desearían que se los reconozca como supermanes. (La del big tech bro es una categoría confeccionada e impuesta por los medios que regentean, para sugerir que, además de ser los más inteligentes y ricos, también son cool y desbordan carisma — lo cual está en las antípodas de la verdad.) Pero el mundo no los ve como una liga de campeones. Los considera supervillanos. Una liga de ex nerds devenida en club de adultos patéticos. Que no perciben que el guión que interpretan, lejos de glorificarlos, corrige la historia oficial de los últimos 80 años. Hoy en día ni los estadounidenses creen en el cuento de La Gran Democracia del Norte. Al mismo tiempo, el mundo percibe mejor la línea de coherencia que liga al país que bombardeó Hiroshima con aquel que hoy habilita el genocidio de Gaza y censura a la prensa, detiene ciudadanos sin causa y sitia sus propias ciudades con fuerzas paramilitares. Bajo la égida de Trump y los intereses que lo sostienen, los Estados Unidos se comportan hoy como El Gran Monstruo del Norte.

A veces pienso que, llevado por la ceguera que induce su resentimiento, Trump va a terminar por volver real la fantasía que Philip K. Dick concibió en su novela El hombre en el castillo (The Man In The Castle, 1962): convertir los Estados Unidos en un país derrotado, y ocupado, por las mismas potencias que estaba persuadido de haber vencido políticamente.

El hombre en el castillo

La semana pasada dije aquí mismo que me maravillaba la centralidad creativa de William Shakespeare, entre otras razones porque siempre parece haber llegado antes, y más profundo, a los lugares donde uno sólo accede mediante gran esfuerzo. Esta semana —como si quisiese refregármelo por la cara, el muy turro— descubrí un texto que desconocía y se le atribuye, que parece estar hablándonos aquí y ahora.

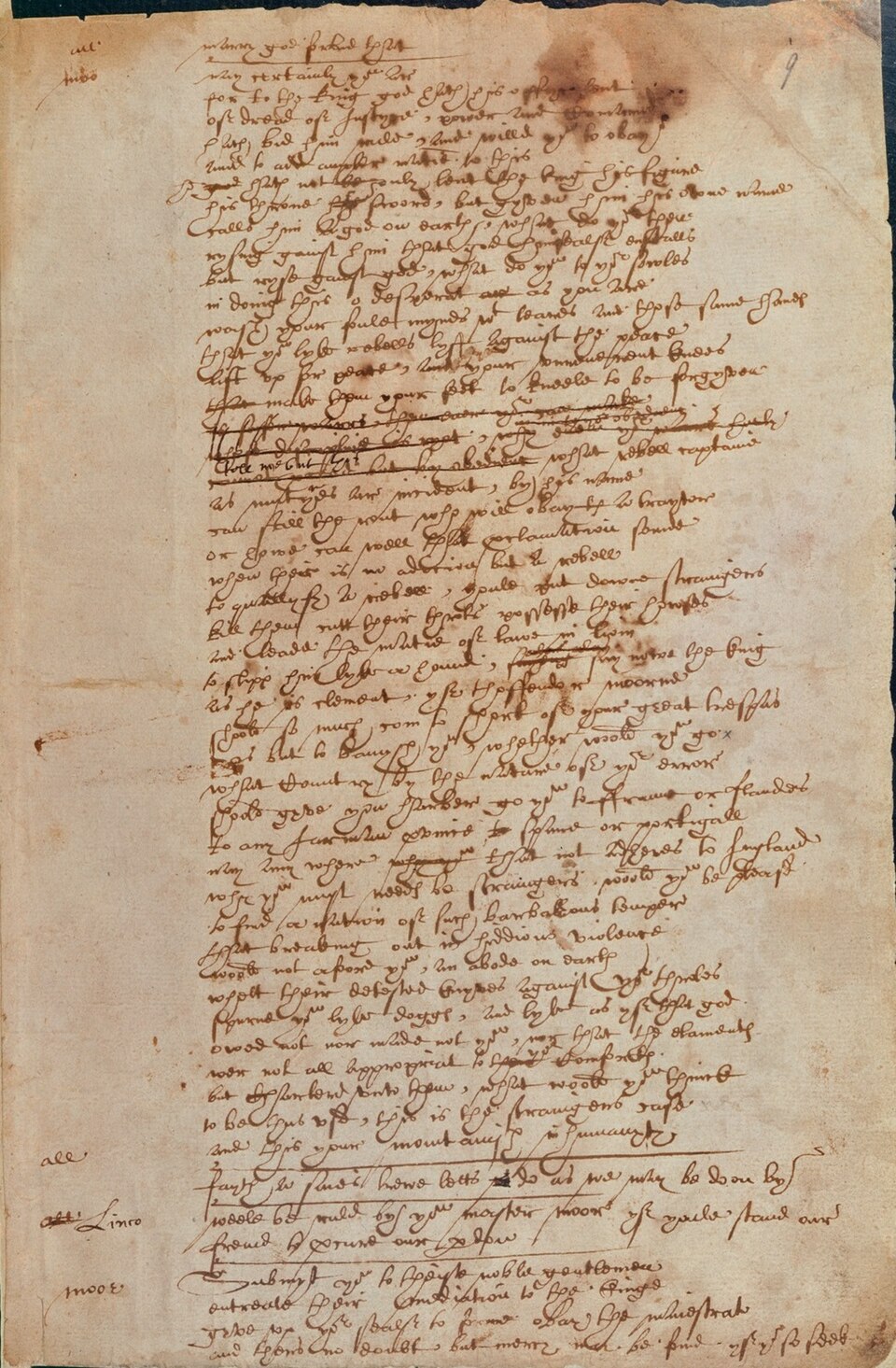

Se trata de un fragmento de la obra Sir Thomas More, escrita a varias manos entre 1591 y 1593. El manuscrito recrea la vida del Tomás Moro que fue canciller de Enrique VIII y murió como mártir de la fe católica. Uno de los autores de este drama isabelino —aquel que la academia identifica como Hand D, o sea Mano D— habría sido Shakespeare. En ese caso, el texto que se conserva constituiría la única prueba de su escritura de puño y letra, más allá de la firma que dejó en un puñado de documentos.

La obra dramatiza la jornada que la historia registra como Evil May Day: literalmente, El Malvado Día de Mayo. El primer día de ese mes de 1517, la ciudad de Londres fue epicentro de un alzamiento contra los extranjeros. Que en aquel entonces no eran hindúes ni orientales, sino de Flandes y franceses. Sin embargo, se los demonizaba con los mismos argumentos que se utilizan hoy contra los inmigrantes: quitar el laburo a los trabajadores ingleses y comerse el pan que correspondía a sus niños.

Una turba marchó ese día hacia St. Martin Le Gran, enclave al norte de la catedral de Saint Paul donde vivían muchos extranjeros. Sus intenciones, como imaginarán, eran las peores. Pero les salió al cruce Tomás Moro, que por entonces tenía el cargo —intraducible, por cierto— de under-sheriff de Londres. En su Acto Segundo, la obra que lleva su nombre recrea lo que Moro les dijo, con el propósito de aplacar su violencia.

En este punto, voy a solicitar dos cosas. La primera, que perdonen mi traducción, que quizás exagere en el deseo de que suene coloquial y moderna, y así más comprensible de lo que sería una literal. Y la segunda, que amplíen el horizonte de su comprensión y hagan de cuenta de que Moro no defiende sólo a los inmigrantes, sino también a todo colectivo que haya sido o siga siendo víctima de persecuciones: afro-americanos, descendientes de nativos esclavizados o masacrados, africanos, judíos, palestinos, orientales, latinoamericanos, mujeres, homosexuales, izquierdistas, kirchneristas. Los argumentos que este Moro saca a relucir defienden a todas las víctimas del poder.

He aquí, fragmentariamente, las palabras que Shakespeare habría puesto en boca de Moro:

Si les conceden la deportación, este motín

Despojará a Inglaterra de toda su majestad.

Imaginen a estos inmigrantes miserables,

Con sus bebés en la espalda y su pobre equipaje,

Arrastrándose hacia puertos y costas en busca de transporte,

Mientras ustedes se sientan sobre sus deseos como reyes,

Con la autoridad silenciada por el miedo que inspiran,

Orgullosamente arropados por sus propias opiniones;

¿Qué habrán conseguido? Yo se los digo: habrán demostrado

Que lo que debe primar es la grosería y la violencia,

Y que es así como se pone fin al orden; un modelo

Según el cual ninguno de ustedes llegaría a viejo

Porque de ese modo otros rufianes, controlados por sus pulsiones,

Y haciendo uso de su propia mano y de los mismos deseos y argumentos,

Caería sobre ustedes como tiburones; y así los hombres,

Como peces voraces, se alimentarían los unos de los otros.

.............................

Digamos ahora que el rey,

Que suele ser piadoso cuando el acusado se lamenta,

No encuentra modo de perdonar esta gran ofensa

Y decide desterrarlos a ustedes: ¿adónde irían?

¿Qué país, dada la naturaleza de su crimen,

Les regalaría cobijo? Vayan a Francia, o a Flandes,

A alguna provincia alemana, a España o Portugal,

A cualquier lugar que no pertenezca a Inglaterra,

¿Les parecería bien convertirse en inmigrantes? ¿Les complacería

Toparse con una nación cruel y salvaje,

Que, permitiéndose una violencia espantosa,

Les niegue cobijo en lugar alguno

Les ponga un cuchillo odioso al cuello,

Y los desprecie igual que a perros; como si Dios

No los hubiese creado ni les debiese nada

Ni concediese los elementos imprescindibles

Más que a los ciudadanos locales?

¿Qué pensarían si se los tratase así?

Esta es la circunstancia que aquí atraviesan hoy los extranjeros;

Y esta es la inhumanidad de ustedes, descomunal como una montaña.

Sé que la cuestión de la autoría de este monólogo me importa sólo a mí, y a un puñado de dementes como yo. Pero las modestas herramientas de análisis de que dispongo me inclinan a pensar que sí lo escribió Shakespeare. En ese caso se trataría de un Shakespeare temprano y, por ende, todavía en formación. (Se supone que entre 1591 y 1593 escribió la segunda parte de Henry VI y habría escrito Titus Andronicus y Ricardo III.) Los entendidos dicen que la letra y la forma en que las palabras están escritas —porque en aquel tiempo todavía no existían reglas definidas— son las mismas que usaba Shakespeare. Pero a mí me convence más la confluencia de las imágenes que usa y la música y el ritmo de su lenguaje. (Más abajo reproduzco el texto en su idioma original, para quien quiera cerciorarse *.) Y, ante todo, me decide la elección de una palabra. Donde yo puse: Y esta es la inhumanidad de ustedes, descomunal como una montaña, Shakespeare —o quien haya sido— escribió: And this is your mountainish inhumanity. Si vas al diccionario de Oxford y buscás mountainish, te va a decir que esa palabra no existe. Y es verdad. En el marco de las obras cuya autoría no se le discute, Shakespeare añadió al idioma inglés más de 1.700 palabras nuevas, usando sustantivos como verbos, verbos como adjetivos y juntando palabras que antes no iban unidas. (Por ejemplo moonbeam, rayo de luna, y bloodstained, manchado de sangre.)

Podría haber traducido Y esta es la montañesca inhumanidad de ustedes, inventando una palabra que tampoco existe en español. Pero como no soy Shakespeare, prefiero manejarme dentro de los confines de mi idioma. Lo cual no me impide valorar la creación de la palabra mountainish como un atrevimiento propio del joven Shakespeare. Que, haciendo gala de la empatía que llevaría a fruición durante las dos décadas siguientes, consideró la bestialidad que aquellos ingleses perpetraron en 1517 y llegó a la conclusión de que no existía una palabra que pudiese describirla o calificarla. Por eso se agarró de una de las mayores magnitudes físicas que existen sobre la Tierra —podría haber ido también por el lado del océano, ya que se había metido con tiburones y peces— y equiparó la insensibilidad de aquella gente con la de una montaña.

Yo elijo creer que esa palabra la inventó Shakespeare. Quien escribió desde su tiempo pero para la eternidad, y por eso nos concedió la idea que hoy necesitamos, cuando está claro que la inhumanidad de la que somos testigos y víctimas —la salvajada que llevan adelante Netanyahu, Trump, el Yago al que conocemos como Steve Miller, Milei y los envilecidos ricachones que los habilitan— es lisa y llanamente mountainish.

2 + 2 = 5

No es mi intención minimizar la tarea de historiadores, politólogos y científicos sociales. Pero la realidad actual exhibe una dimensión extra que excede los análisis racionales, fundados en la experiencia documentada, los datos objetivos y la mesurada especulación. En este mundo nuestro, 2 + 2 ya no es necesariamente 4, como lo anticipó Orwell e insiste Raoul Peck en un documental reciente. No todo lo que ocurre es la resultante del encadenamiento de decisiones conscientes y razonadas. Las reglas del ajedrez son claras e inequívocas, pero lo que mueve a los jugadores en su interioridad más profunda no lo es. Para arrimarnos a una mejor comprensión de lo real habría que considerar también el factor humano, que introduce en el juego de la existencia el elemento de lo inefable, de aquello que no puede ser lógicamente explicado. Y de las disciplinas humanas, ninguna se hace cargo de ese factor mejor que la ficción.

Ante hechos consumados, el científico se ve compelido a explicar lo ocurrido como una ecuación compleja (compuesta por hechos objetivos y decisiones humanas) que no podía sino dar como resultado aquel que dio. Pero la vida no es así de consecuente, limpia y directa. Porque los actos humanos, tanto como las omisiones, no siempre responden a voluntades en condiciones de explicarse a sí mismas. Quien hace algo suele tener una explicación a mano, pero esa interpretación no siempre es verdad. (A menudo ni siquiera somos conscientes de ella.) Si algo aclara la historia en curso, es que la especie humana se sobrevalora a sí misma; y que, a pesar de la porfía en realzar el componente racional de nuestra naturaleza, la mayoría de las veces no hacemos lo que deberíamos hacer si hubiésemos pensado, sino apenas lo que nos sale — lo que podemos, a tontas y a locas.

Eso es algo que cualquier escritora o escritor comprende. Si alguna vez creó al menos un personaje con verdadero espesor, habrá experimentado lo que se siente cuando ese personaje hace algo inesperado, que ni siquiera su autora o autor logra explicarse. Un personaje que está vivo hace cosas que no previmos ni podemos justificar pero le permitimos, porque ese mismo exabrupto justifica su existencia. No conozco un sólo ser humano que sea apenas la resultante de su genética, su experiencia y su circunstancia. Mis dos hijos varones, producto de la misma genética y de experiencias y circunstancias casi idénticas, no pueden ser más distintos — Alfa y Omega. Somos muy predecibles, sí (de otro modo, no incurriríamos hoy en las mismas pelotudeces que perpetramos en 1517), pero también albergamos un grado de libertad, de arbitrariedad o de simple locura que no puede soslayarse cuando se analiza el fenómeno humano.

Tengo claro que el designio que los poderosos de hoy llevan a cabo responde a motivaciones materiales. El grado de concentración de riqueza que existe en el mundo actual es evidencia incontrastable. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar el dato de que, para llevar adelante ese plan en el campo de batalla, ungieron generales cuya característica esencial es el capricho, la grotesquería y la violencia compulsiva. No existe forma de explicar personalidades como la de Trump y Milei en los términos exclusivos de la geopolítica, y ni siquiera del psicoanálisis. Se los eligió, presumo, porque no tenían prurito alguno, y se los sabía capaces de hacer cualquier cosa. Pero entre las cosas que acometen desde el poder, además de aquellas que responden al plan de sus mandantes aparecen otras, que contienen la simiente de su autodestrucción.

Los financiaron y los sostienen porque no tienen freno. Al llevarse todo por delante, permiten colar medidas que una política liberal, por conservadora que fuese, no lograría imponer. Pero los frenéticos no son selectivos. No sólo se desmadran cuando conviene a sus mandantes. Una vez acostumbrados a desbocarse se abalanzan siempre, aunque sus exabruptos se demuestren cada vez más contraproducentes. El Tercer Acto de la obra en curso sugiere que su naturaleza irrefrenable acabará estrellándolos: a ellos mismos, a quienes los bancaron políticamente... y quizás, si no actuamos con premura, al mundo entero.

Pusieron a monstruos al timón y ahora están haciendo cosas monstruosas, que ni los propios saben cómo pilotear. Degradan todo lo que tocan. No conocen más lenguaje que el de la violencia. Prostituyen la política y la vida pública. Son enemigos declarados de la belleza y de la virtud. Su depravación es tan atroz, que sólo puede ser descripta como mountainish.

Ignoro si el Tomás Moro real dijo algo parecido a lo que Shakespeare, o al menos la Mano D, puso en su boca durante El Malvado Día de Mayo. Lo innegable es que aquel Moro ya era el tipo que un año antes, en 1516, había publicado el libro que conocemos como Utopía. Es decir, alguien que venía pensando sistemáticamente en la necesidad de un sistema político que, a diferencia de las monarquías absolutistas —a las cuales el gobierno de Trump se parece tanto—, no devaluase la humanidad de los ciudadanos, sino que la convirtiese en el bombeante corazón de la sociedad.

El motín de 1517 lo enfrentó a la maciza inhumanidad que un régimen antidemocrático necesita para preservarse. Podría haberla usado como excusa y consagrarse a la construción de castillos en el aire. Pero aunque escribió Utopía, Moro no fue un lírico. Hizo política en el seno del poder. Su experiencia en lo más alto de la corte no lo convirtió en acomodaticio ni en cínico, lo cual prueba que, más allá de sus condiciones de posibilidad, asumió que la utopía que soñaba era necesaria.

Cinco siglos después, seguimos contando con la figura de Moro y la imaginación de Shakespeare para sobrellevar el trance. Ambos entendieron que la cuestión esencial es la defensa irrenunciable de nuestra humanidad. Y revelaron que, para imponernos a esta desgracia que tenemos delante, debemos oponerle una respuesta igual de colosal, que transmita la majestuosa autoridad de una montaña.

* Grant them removed, and grant that this your noise

Hath chid down all the majesty of England;

Imagine that you see the wretched strangers,

Their babies at their backs and their poor luggage,

Plodding to the ports and coasts for transportation,

And that you sit as kings in your desires,

Authority quite silent by your brawl,

And you in ruff of your opinions clothed;

What had you got? I’ll tell you: you had taught

How insolence and strong hand should prevail,

How order should be quelled; and by this pattern

Not one of you should live an agèd man,

For other ruffians, as their fancies wrought,

With self same hand, self reasons, and self right,

Would shark on you, and men like ravenous fishes

Would feed on one another.

..........................

Say now the king,

As he is clement if th’offender mourn,

Should so much come too short of your great trespass

As but to banish you, whither would you go?

What country, by the nature of your error,

Should give you harbor? Go you to France or Flanders,

To any German province, to Spain or Portugal,

Nay, anywhere that not adheres to England,

Why, you must needs be strangers: would you be pleased

To find a nation of such barbarous temper,

That, breaking out in hideous violence,

Would not afford you an abode on earth,

Whet their detested knives against your throats,

Spurn you like dogs, and like as if that God

Owed not nor made not you, nor that the elements

Were not all appropriate to your comforts,

But chartered unto them, what would you think

To be thus used? This is the strangers’ case;

And this your mountainish inhumanity.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí