Días atrás Grace Peñafort recordó aquí los libros de la biblioteca familiar que creía vedados durante su infancia; aquellos del Marqués de Sade, por ejemplo. (Con su texto aún fresco, Papá Peñafort aclaró que la ubicación de esos libros no respondía a un impulso censor, sino a un criterio que combinaba lo pedagógico y lo atlético: una vez que lxs Peñafort Junior desarrollaran habilidades para alcanzar los estantes más altos, ya estarían en condiciones de leer lo que se atesoraba arriba.)

En la casa del barrio de Flores, mis padres desplazaron ciertos libros a la biblioteca que imaginaban no esculcaría, a causa de su discutible atractivo: el consultorio de mi padre estaba lleno de textos académicos, consagrados al subgénero de la odontología. Pero yo no hacía distingos en materia de bibliotecas; y observé esa con la misma atención que dedico a todas, bajo la presunción de que, aunque más no sea por error, sus estantes deben albergar aunque más no sea un título interesante. Fue así que, entre manuales de ortodoncia y biblias bucofaríngeas, descubrí El amante de Lady Chatterley, que me excitaba tanto por las proezas amatorias que describía como por su estilo exuberante; y La isla de las tres sirenas de Irving Wallace, que con un approach más naturalista —más National Geographic, digamos—, describía el entusiasmo de unos antropólogos al llegar a una isla de la Polinesia donde no existía nada parecido a la inhibición y los pruritos en materia sexual.

Pero la administración de saberes según la maduración es una cosa (siempre relativa, y por lo tanto opinable: mis hijxs pueden dar testimonio de que nunca fui bueno administrando nada) y otra muy distinta es la prohibición lisa y llana.

Yo viví mis primeras décadas en un mundo lleno de cosas prohibidas. Para empezar, películas, libros (me sorprendió la facilidad con que conseguí textos de teología de la liberación en Chile bajo Pinochet, aquí inaccesibles; hoy entiendo que había gran diferencia entre nuestros Episcopados), obras de teatro y hasta discos. (Cuando mi tío, que vivía afuera, trajo a casa el disco doble que contenía la ópera-rock Evita, me sentí el rey de los clandestinos.) Pero también se prohibía la actividad política y la posibilidad de expresarse en la calle. Se clausuraban medios y existían listas negras que condenaban a artistas y periodistas al silencio, cuando no a la miseria o la muerte.

Si comparase con aquel entonces, debería concluir que avanzamos mucho. Pero la comparación sería incompleta si no incorporase el presente y su prospectiva.

Ahora vivo en un mundo que reivindica una figura que hasta hace poco, escaldados por la experiencia, creíamos vilipendiada: aquella del censor. En Brasil el juez Moro prohibió que Lula se presentase a las elecciones y fue premiado con el Ministerio de Justicia. El Presidente electo, Jair Bolsonaro, quiere que el MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), una de las organizaciones sociales más grandes de Latinoamérica, sea considerado como una agrupación terrorista, legalizando su persecución. Y su hijo Eduardo —que es diputado y hace que Bolsonaro Senior parezca el enano tímido de Blancanieves— impulsa la proscripción de los partidos opositores, diciendo que el imperativo es "prohibir al comunismo".

Acá no estamos mucho mejor. Lxs 38 senadorxs que voltearon la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo reafirmaron una norma que no por naturalizada deja de ser una prohibición: la que impide que las mujeres decidan qué hacer con sus cuerpos. Este aval al poder censor del Estado ya se está cobrando su precio en vidas. De las que se han perdido desde entonces, ninguna constituye un escándalo más grande que el de la niña wichi de 13 años que murió en Chaco, a consecuencia de una cesárea de emergencia. Su cuerpito roto es el testimonio de las múltiples cosas que el poder retacea a los más pobres: ciudadanía plena (en la práctica, pertenecer a un pueblo originario supone una ciudadanía de segunda clase), formación elemental (no estaba escolarizada), alimentación básica (sufría de anemia por desnutrición) y cuidados sanitarios (ausencia de vitaminas, hierro, métodos anticonceptivos). En suma, esta criatura no conoció ninguno de los beneficios que el Estado debería garantizar a todos lxs menorxs de edad, según marca la ley.

El ser humano es la única bestia que el verbo prohibir admite como sujeto.

El rabo ensortijado del censor

¿De dónde viene esta manía de prohibir? Porque el orden natural ha sido más que pródigo. La única limitación irremontable de nuestras vidas es su finitud, el hecho de que tarde o temprano terminan. Por lo demás, vinimos a dar a un escenario donde abunda, o abundaba, todo lo necesario: agua dulce, peces, tierras fértiles. La prohibición supone una primera intervención de lo humano, imponiendo por sobre lo natural otro orden nuevo, un primer criterio discriminatorio; algo que arrastramos desde la noche de los tiempos.

Las civilizaciones monoteístas son hijas de un dios caprichoso, posesivo, feroz defensor de sus privilegios, que demostró que prohibir era una de las prerrogativas más apreciadas por el poder. Con la excusa de seguir su catecismo, cada vez que se nos priva de algo el poder dice hacerlo por nuestro (presunto) bienestar; y suscribe esa prohibición con la fuerza. (Si incurrís en lo prohibido, la ligás, primero en esta vida y después en la otra.) Por supuesto, la ley también prohibe cosas. Pero a medida que las sociedades se secularizan, las leyes se desprenden del sustrato religioso para concentrarse en su aspecto de contrato o convenio colectivo: matar no dejó de cotizar como pecado, pero si la Justicia humana pena el homicidio no es para agradar a dios, sino porque el crimen impune tornaría imposible la convivencia en paz.

Toleramos prohibiciones que parecen naturales porque nunca conocimos otra realidad, pero no lo son. Hay plantitas que siguen condenadas, por ejemplo. La interdicción que pesa sobre alucinógenos como el LSD —no se puede ni experimentar en un marco científico, estudiando sus potencialidades— es más estricta que la que rige la circulación de las drogas de diseño que hoy se usan para recreación. En este sentido, la prohibición tiene las patas todavía más cortas que la mentira. Siempre que asoma el morro el poder viene detrás, sacudiendo rabo ensortijado. Se prohibe a su conveniencia, de modo inexorable: tanto económica (¿para qué joder con la industria de la intoxicación, que tantas ganancias reporta así como está?), como política (las prohibiciones son anabólicos para el poder que se organiza en torno a confesiones religiosas) y hasta por puro reflejo atávico: ¿qué verdad universal se teme que descubran quienes experimentarían con alucinógenos en ambientes controlados?

A otras prohibiciones se las disfraza, porque se las sabe indefendibles. En los hechos, las mayorías tienen vedado —o sea, virtualmente prohibido— el acceso al periodismo independiente sin el cual la democracia es un sello de agua. El poder real juega sucio para ahogar voces disidentes, haciendo lugar para la centralidad incontrastada de medios que no trabajan más que dos registros: la opereta guionada por los servicios y la frivolidad del puterío.

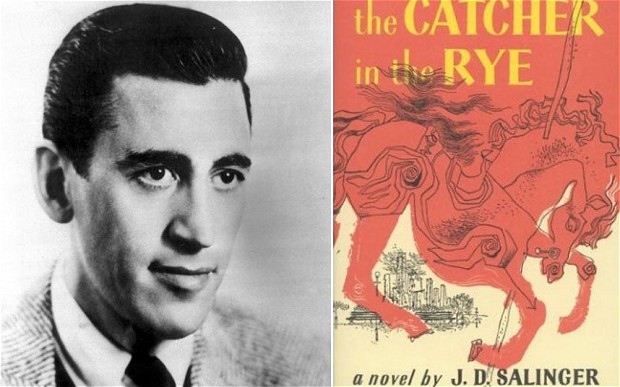

Aun aquellos que sabemos discriminar estamos sujetos a la agenda que crean. No hay forma de sustraerse al paisaje virtual que proyectan a nuestras espaldas. Nos movemos por la vida unidos por cánula a un dispenser tecnológico, que garantiza el suministro constante de fake news, temas fake, prioridades fake. Si el Holden Caulfield que Salinger creó en los '40 fuese un adolescente de hoy, se ahorcaría con el cable de su joystick: el mundo entero está en manos del caretaje (the phonies). En estos días, los destinos de los Estados Unidos y los países bajo su égida están regidos por un Presidente de pelo y piel de color fake, que sería incapaz de decir verdad alguna aunque Michael Moore se le sentase en la cara. De hecho, El guardián en el centeno (The Catcher In the Rye) conserva el extraño privilegio de seguir siendo un libro denunciado, a casi setenta años de su publicación, por padres y docentes que quieren impedir su llegada a ojos jóvenes. En 1978, por ejemplo, fue denunciado en Issaquah, Washington, por considerárselo parte de "un complot comunista"; en 2009 la novela de Salinger todavía figuraba en el Top Ten de la lista de relatos más resistidos.

Pocos impulsos son más humanos que el de prohibir. Nunca faltan voluntarios para el puesto de censor, porque ocuparlo confiere presunción de virtud: se supone que quien agita el dedito y profiere catilinarias es una persona proba, intachable, porque de no serlo rechazarían su curriculum en ventanilla y debería bajar la mano y cerrar el pico. La separación de aguas entre quien veda y quien resulta censurado tiene un correlato social que discrimina entre justos —una casta superior— y los réprobos del fondo del barril. Es una de las tantas argucias a que apela el poder, para dividir la manada y manejarla con facilidad. Los poderosos saben que la gente se reparte entre los que necesitan humillar a otros para sentirse alguien y los que han sido humillados tantas veces que no se consideran dignos de cuidado y atención. Por eso han articulado una trama socio-cultural que satisface los oscuros deseos tanto de dominadores vocacionales como de dominados por resignación. Mientras unos y otros recrean el psicodrama de la dependencia mutua —un guión muy parecido al de la violencia intrafamiliar—, los poderosos siguen abusando de ambos.

La tradición dice que dios nos concibió a su imagen y semejanza. En realidad fueron los poderosos quienes crearon a este dios intocable, arbitrario y fulminador como símbolo de lo que veían cada vez que se enfrentaban al espejo.

Si nos elevamos por encima del dogma y leemos lo que cuenta el canon como si fuese un relato, no quedaría margen de error. El dios de la Torah y el Antiguo Testamento es un personaje creado para justificar el status quo.

Crónica de un pueblo solo

Por eso lo que más inquieta de la propensión a las prohibiciones no es la abundancia de censores sino la tendencia —mayoritaria, y de modo abrumador— a bajar la cabeza y tolerar privaciones sin cuestionarlas. Está a la vista: ante la primera andanada de golpes, nuestro pueblo se defiende apenas, como si en el fondo creyese que merece el castigo. Hay que comprenderlo: son muchos años de escuchar la cantinela que lo pinta indigno, por negro, bruto, vago, estridente, manipulable, sordo en materia musical y ciego a la hora de combinar colores. Cuando el poder le quita lo poco de que dispone, el pueblo apechuga como si dijese: Me pega pero ojo que igual me quiere, aunque no valgo nada. (O, para adecuarlo a la administración Macri: Me pega pero todavía me dirige la palabra, aunque no entienda qué catzo dice.)

Que le prohiban cosas, que se lo prive de beneficios y derechos, le parece normal. Tal es el orden del mundo, que además justifica. Un personaje como Polín, el protagonista de Crónica de un niño solo (1965), piensa que no puede esperar nada porque no es digno de nada, y por eso reduce su vida al ejercicio de la picardía en la práctica del rebusque. (La matriz religiosa contribuye con la autodenigración, por vía de la culpa — yo pecador.) Por eso actuamos como si fuésemos una millonada de Polines, solos e indefensos como el pibe del film de Favio. De otro modo no se explica —por ejemplo— que hayamos recibido el Presupuesto 2019 con un pataleo mínimo, cuando se trata del documento que le anticipa a la gilada que, tan pronto pise la calle del año próximo, la va a embestir un camión, le detalle su tonelaje, la velocidad a que acelerará para arrollarlo y la distancia a que despedirá el guiñapo de su cuerpo. Si hay algo que esta vez no se puede decir, a diferencia de 2015, es que no nos avisaron.

Pero cuando el castigo roza el sadismo, hasta Polín comprende que su circunstancia es injusta. (La única ventaja que tenía la esclavitud, comparada con nuestra libertad presunta, es que los esclavos sabían que eran esclavos. No por invisible una cadena deja de sujetarnos.) Y una vez que se arriba a esa lucidez, el impulso —Favio, que fue Polín, lo tenía claro— se vuelve bressoniano, por Robert Bresson, el cineasta sublime (¡otro católico!) de Un condenado a muerte se escapa (1956): lo primero que hay que hacer es fugar, salir de la cárcel institucional, correrse del lugar social del condenado.

Cuando las prohibiciones abundan el sistema se desnuda, porque ya no puede disimular su arbitrariedad esencial, el hecho de que discrimina y condena caprichosamente, sin otro criterio que el de su propio, exclusivo placer. Y no hay mejor ejemplo de una circunstancia así que el aquí-y-ahora: nos vedan la salud (¡las vacunas para los críos!), nos vedan el trabajo, nos vedan la posibilidad de comer regularmente y sano, nos vedan el desarrollo educativo, nos vedan la información, nos vedan el acceso a nuestros artistas, nos vedan la vejez y ahora hasta quieren vedar el derecho a la protesta. Lo del diputado Nasif justificando el trabajo infantil no es un error, sino el eructo que sucede a la panzada del privilegio. Y ni siquiera se molestan en mentirnos que las privaciones servirán para algo, ellos que son campeones de la mentira: no, la idea que entendamos que nos lo quitan casi todo simplemente porque pueden, porque para algo son el poder. (He ahí el sustrato del otro eructo de esta semana, aquel de Nicolás El baldío es un estado del alma Dujovne: ¡Los estamos esquilmando y no se retoban!, transmitió a colegas en el privilegio, borracho de supremacía.)

Por suerte este pueblo conoce realidades que no son sólo la del sometimiento. La memoria histórica y la experiencia de las generaciones presentes dan fe de que existe otra manera de hacer las cosas, de administrar el poder. Una práctica que tiene puntos en común con los Evangelios que reescribieron al dios patriarcal, un relato tan persuasivo que ni la iglesia pudo pasteurizarlo por completo: aquellos que sugieren agarrar al mercado a patadas, reconocer la dignidad de la puta y el ladrón, no postrarse ante ninguna autoridad que no sea virtuosa, democratizar los derechos y nuncar descuidar a lxs niñxs, a lxs viejxs, a lxs enfermxs.

Los Polines de hoy ya nos avivamos —una cosa es un poco de rigor y otra cosa es el abuso— y por eso estamos con un pie afuera. Ahora hay que sacar el otro y decidir qué haremos con nuestra libertad.

Hic meus locus pugnare

El hecho de que mi vieja escamotease ciertos libros torna llamativo —sorprendente, incluso— que no haya ocultado otros. Durante la dictadura, Sudeste de Haroldo Conti permaneció en un sitial destacado de nuestra biblioteca central. No puedo dar precisiones, apenas cuento con mi sensación de que yo sabía que se trataba del libro de un señor peligroso (¿por qué lo habían desaparecido, eh?) que, sin embargo, mi madre no me retaceaba. Debo haber entendido que había un mensaje oculto ahí, una prueba que mi vieja me planteaba; por las dudas, nunca le hablé ni me habló del asunto. Ciertas cuestiones —si lo sabríamos entonces— había que conservarlas en secreto.

Tampoco tengo consciencia de haber abierto nunca el libro de Conti. Hasta donde sé, me preservé de caer en la trampa. Sin embargo, al leerlo esta semana, sentí que ya lo tenía incorporado (¿pueden los libros transmitir por ósmosis o mera proximidad física?), al punto de que párrafos de una novela mía reciente me suenan ahora a reescrituras de Conti. Los libros no podrían ser más disímiles —el mío no es tan serio—, pero el Tigre que describo es el Tigre de Sudeste, con esas islas que hoy están pero mañana no, su inmensidad de laberinto y su capacidad de reinventar el tiempo; un santuario natural para figuras angélicas. (Entre las cuales revista, por definición, Lucifer.)

Los caminos de la consciencia al desperezarse son insondables. Por algo habré decidido que el escritor asesinado de mi novela tuviese en su escritorio el mismo el cartel que Conti montó frente al suyo, una locución latina (Hic meus locus pugnare est hinc non me removebunt) que significa: Este es mi lugar de combate, y de aquí no me moveré.

Ya entendí, mamá. Un poco tarde para contártelo de frente, pero al menos lo entendí. Gracias por no dejar que entrasen en casa las prohibiciones del mundo.

Este es nuestro lugar de combate, y de aquí no nos moveremos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí