La Historia (con hache mayúscula) es un saber con el cual nos habituamos a convivir. No le negamos su valor, pero lo tratamos con la displicencia que se destina a lo que se da por sentado. Se volvió una de esas superproducciones que cuentan hechos "importantes", de gran presupuesto y elenco internacional: ya no sorprende a nadie, es parte de nuestro empapelado mental. Y sin embargo, no dejo de preguntarme cómo habrá sido el momento fundacional, aquel eureka: el instante en que alguien entendió que contar lo que había ocurrido en el pasado no sólo servía como anecdotario tribal —una práctica concebida para sostener la tradición— sino, ante todo, para entender el presente y construir porvenir.

"Toda la Historia es historia contemporánea", dijo Benedetto Croce. La sensibilidad con la cual nos remitimos al pasado se renueva con las épocas; al igual que ocurre con los clásicos —esos textos que, a medida que crecemos como individuos y culturas, develan significados que no habíamos percibido—, la Historia no pierde dimensión oracular. Al aggiornarse el prisma a través del cual miramos, el pasado recupera su capacidad de interpelarnos.

De los maestros originarios la academia opta por Tucídides, el autor de Historia de la guerra del Peloponeso. Es fácil entender por qué. Hay claridad y método en ese texto fundacional y además hay un sentido de la Historia, de cuál puede ser su importancia como herramienta: Tucídides define su propia obra como "una posesión que durará por siempre". Pero, a mi gusto, se prenda demasiado de las campañas militares, de la Historia como producto de los hechos de grandes hombres. (Y de su violencia, claro.)

Por eso prefiero a Heródoto, el autor de Las historias. Su aproximación al fenómeno es más democrática. Por empezar habla de historias, en plural; ya en el párrafo inicial subraya la intención de preservar los logros producidos "tanto por los Griegos, como por los no-Griegos": Heródoto se sabe parte de un pueblo, pero no lo pone por encima de los otros. Además identifica un tema recurrente que no ha perdido relevancia.

Existe una causalidad en la Historia, todo lo que ocurre es resultado de una sumatoria de acciones y omisiones; Tucídides subrayó este principio, arrancando el relato de los designios divinos para depositarlo en manos de los hombres. Pero en Heródoto esta causalidad no es simplemente física, también comprende una dimensión ética: toda injusticia detona una violencia recíproca, lo que suele llamarse tisis o retribución. "El resultado —dice Carolyn Dewald en su intro a la traducción de Robin Waterfield— se parece a los dibujos de Escher": una suerte de mandala, cuya trama se retroalimenta y vuelve a empezar. Para Heródoto, la Historia es esencialmente una historia de la injusticia. El hecho-chispa que da inicio a su texto es, sin ir más lejos, el secuestro de Io y de otras mujeres a manos de los fenicios.

Pero Heródoto no cae nunca en el error de creer que la Historia es apenas la ilación de grandes sucedidos. Para el viejo es tan importante Ciro el Persa como las ingeniosas respuestas que los pueblos dan a sus desafíos cotidianos o los problemas de las mulas de Elis para reproducirse. Le da cabida al hecho monumental pero también al detalle, como aquel del guerrero ateniense que lleva atada un ancla, para dejarla caer al empezar la batalla y que lo ayude a no ceder terreno. Heródoto es consciente —lo dice con todas las letras— de que las digresiones son importantes, porque ningún caudal de agua se explica sin la colaboración de todos los meandros que en él desagotan.

Me gusta porque entendió que, parafraseando a Lennon, la Historia es aquello que ocurre mientras estás ocupado pensando en otra cosa.

2018, una odisea del tiempo

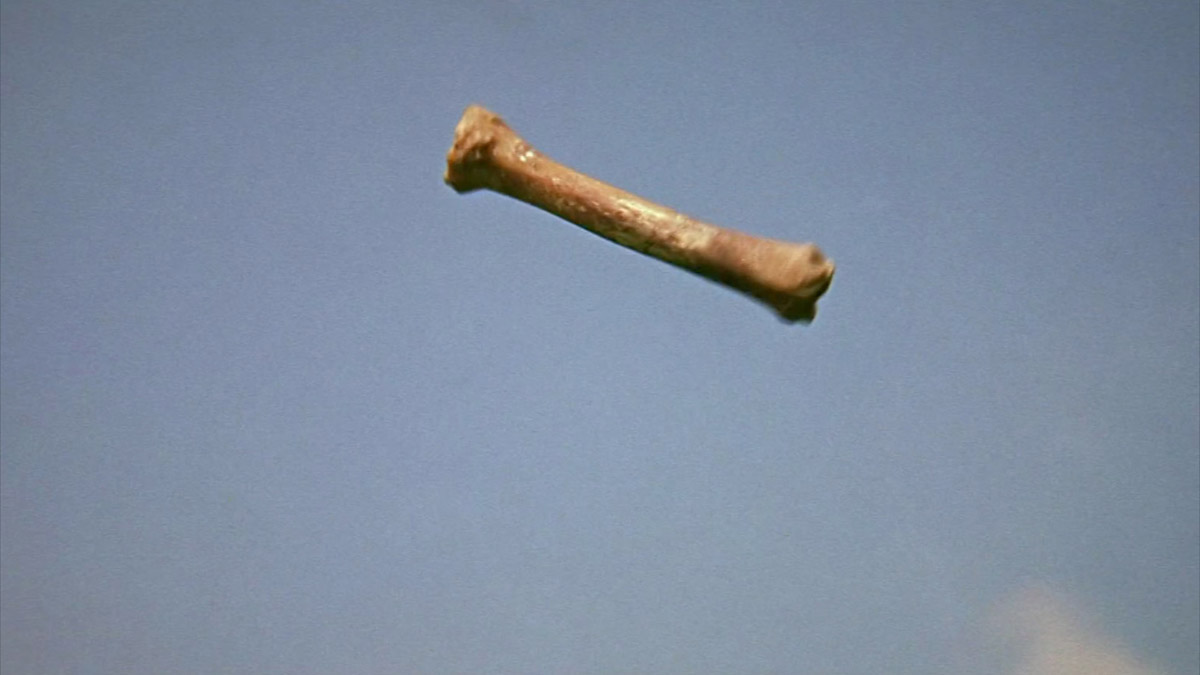

Saber Historia importa, pero también saber de la Historia: entender qué clase de perspectivas abre y cómo ilumina nuestra experiencia. La conciencia de que hacemos gala a diario es histórica, en tanto entiende que los beneficios de que disfrutamos —desde los institucionales a los tecnológicos— son el fruto de una larga tarea, una labor de superación constante. La experiencia humana ha ido urdiendo una sabiduría que se volvió gigante y nosotros, los que habitamos el presente, estamos encaramados sobre sus hombros: somos beneficiarios de la altura privilegiada que adquirió el desarrollo de la especie. Lo que la Historia documenta pacientemente es lo que Kubrick cuenta en 2001 con una elipsis genial: si este primate no hubiese empleado ese hueso como herramienta, nunca habríamos llegado a construir esta nave espacial.

A la vez la perspectiva histórica supone una proyección de futuro. Así como la vida humana mejoró paulatinamente, el porvenir —esto nos gusta creer, al menos— también proseguiría su línea ascendente, apilando un logro tras otro. Con el tiempo nos incorporaríamos al gigante y vendrían más a pararse en nuestros hombros: el presente es, por definición, la Historia de las generaciones por venir. Pero sólo alguien poco familiarizado con esta disciplina puede asumir que el ascenso es constante y que un logro se encadena con el siguiente.

Frecuentar la Historia —¡del tiempo y el lugar que sea!— ayuda a entender que cada triunfo puede ser sucedido por retrocesos demenciales (después de un pico suele venir un abismo); que la línea no es ascendente sino que se arrastra, rota e indecisa como la de una progresión fractal; y que en su horizontalidad, describe la sucesión cronológica y los chiches tecnológicos que hemos ido acumulando, pero no sugiere un salto cualitativo en materia humana. Si pudiésemos resucitarlo y hacer abstracción de las diferencias, Heródoto seguiría siendo más sabio y sofisticado que la media de la población actual.

Me pregunto si el modo en que sectores sociales de hoy reiteran errores del pasado (y ni siquiera del pasado remoto: me refiero a cosas de las cuales hemos sido testigos en esta vida) se puede atribuir, entre otras razones, a un déficit de historicidad en sangre. De ser así, tengo claro que no se debería a un retroceso en materia académica. No se trata de que se enseñe menos Historia, y de peor forma que antes. Nuestra pérdida de la habilidad para usar las herramientas de la Historia se debe, más bien, a la dinámica que instauran los medios electrónicos. Las redes y la TV achatan la percepción temporal, nos condenan a habitar un presente tan eterno como ingenuo. Se le vende al público la misma historia que ya se ha repetido mil veces, con módicas alteraciones; y el público la acepta como nueva, como si ya no la supiese de memoria y no hubiese actuado las mismas reacciones —indignación, estupor— noche tras noche, al igual que un veterano actor teatral.

La comunicación electrónica descontextualiza — des-historiza. Crea un público que está convencido de saberlo todo, aun cuando no sabe nada; que se resetea cada vez como una computadora, encarnando una suerte de grado cero de la historicidad: su mirada carece de profundidad de campo, llega tan sólo hasta al escándalo previo — que olvida de inmediato, para tratar al siguiente como si encarnase algún tipo de novedad y nada tuviese que ver con nada.

Si pudiese resucitarlo, el primate de 2001 seguiría siendo más sabio y sofisticado que la mayoría de los gorilas que veo a diario en las redes.

Todo laberinto tiene salida

La receta de la Historia incluye una contraindicación: no puede hacer el trabajo sucio y encargarse también del dolor del presente. Después de habernos malacostumbrado, sintetizando hechos del pasado, interpretando sus líneas centrales y resolviendo el paquete con un bonito moño (uno sabe a qué atenerse cuando se ubica en La Edad del Bronce, el Renacimiento, El Tercer Reich o Los Años de Plomo: la etiqueta define y contiene), la Historia nos deja huérfanos en medio de la niebla, tanteando a ciegas. No saber qué nombre caracterizará esta época ni tener individualizados sus rasgos centrales es un handicap, la desventaja de la incertidumbre. ¡Cuánto mejor nos sentiríamos, si un historiador del futuro separase paja de trigo y nos dijese de qué va este tiempo!

En días como los que corren, nuestro desconcierto es palpable. Luchamos contrarreloj para destilar lo que ocurre y arribar a una síntesis que sea funcional, que nos ayude a actuar mejor, más sabiamente. Respecto del plan a que estamos siendo sometidos, por ejemplo. Es obvio que se trata de un plan; que tiene puntos de contacto con las dictaduras de los '70 pero al mismo tiempo exhibe diferencias sustanciales; que en consecuencia es un híbrido —como una quimera, esa criatura que estaba hecha de partes conocidas pero a la vez era insólita— al cual se hace difícil contener, porque no habíamos visto a esos poderes funcionando en equipo; pero sobre cuya peligrosidad no hay dudas.

¿Cómo resistir al terrorismo químico que emplean las fortunas del orbe, mediante el cual órganos vitales del sistema democrático —como el Poder Judicial y la prensa, por ejemplo— sufren tumoración y llevan al sistema todo al filo de la muerte? Se puede suponer que apuestan a una sobrevida; después de todo una quimera tenía tres cabezas —una de león, otra de macho cabrío y la última de serpiente— y torna concebible la idea de un poder tripartito: el político autocrático (en dominio de la fuerza), el judicial y el económico, que se expresa a través de su propia prensa. Contra una bestia semejante, que empuja brutalmente hacia un sistema post-democrático —la fuerza, la ley y el dinero entienden que, libres de controles, no harían más que prosperar—, nuestras probabilidades de triunfar no serían las mejores.

Pero tampoco estamos librados a la suerte. Aunque no haga el trabajo de masticar el presente y volverlo papilla que facilite su digestión, la Historia pone el pasado a nuestro alcance —desde el remotísimo hasta el más reciente— y todas sus herramientas a disposición. Nada de lo que ocurre carece de precedentes. Ya hemos oído de gobernantes que desprecian las instituciones mientras organizan circo para el populacho (en estos días, los tribunales de Comodoro Py tienen algo de Coliseo romano); ya supimos de estafas financieras que arrastran países enteros a la ruina; ya nos contaron de Presidentes que prefieren que siga muriendo gente a quedar mal o dar el brazo a torcer. (La última peli de Spielberg, The Post, funciona perfectamente como lección de Historia.) Y también explica las consecuencias de lo que narra: lo que generaron esos hechos, lo que hubo que practicar para poner límites y contener daños — la tisis, o retribución, que ya Heródoto había traído al primer plano.

Por supuesto, nada se repite de modo idéntico. Pero la experiencia documentada durante siglos mejora nuestra capacidad de juzgar el presente... y confirma que existió salida a todo atolladero, por crítico que pareciese en su momento. Ya fuese a través de compleja negociación o del tajo que cortó el nudo gordiano, la Historia prueba que hubo forma de dejar atrás cada laberinto.

Pero además nos dota de una última, e invalorable, herramienta.

Un flanero no es un flâneur

Por lo general, nuestras decisiones cruciales se deben a circunstancias que contemplamos en primer plano. Las tenemos encima, nos abruman, impiden hacer foco, quitan el aliento. Lo que resolvemos en ese contexto suele estar contaminado de cortoplacismo. Hacemos lo que consideramos que hay que hacer para salir del brete: pedimos el préstamo sin saber cómo lo pagaremos, bajamos la cabeza y trabajamos como si creyésemos que jamás habrá otro empleo, declaramos lo que piden que declaremos aunque sepamos que no es verdad, humillamos a un tercero para que el primero nos acepte como parte de su bando. ¿Quién de nosotros no ha hecho algo así?

Lo que la Historia presta es el savoir faire para cortar del primer plano al plano general. En el contexto adecuado —dentro de un marco más amplio—, casi todo se resignifica. Y las decisiones a cuyo encuentro corríamos porque sonaban a camino único ("¡No hay Plan B!") se vuelven sospechosas y, en último término, inconvenientes. El tipo que zafó de cada quilombo metiéndose en otro más grande y cagando en el proceso a Dios y María santísima: ¿es el tipo a quien quiero seguir viendo en el espejo por el resto de mis días? El tipo que hizo siempre lo que convenía antes que lo que deseaba o consideraba justo, ¿es aquel que quiero que mis hijos descubran cuando ya no los ciegue el amor filial? El tipo que nunca se expuso del todo para no ser lastimado, ¿tiene derecho a patalear cuando no le llegue el amor que necesita?

Cada decisión que tomamos es personal, sí, pero a la vez es doblemente histórica. Primero, en el escenario de la historia con minúsculas, la de uno, la propia. Lo que hacemos o dejamos de hacer redefine a cada paso la narrativa de nuestra existencia. Existe un historiador aficionado en nuestro interior, que va reconociendo las líneas centrales del derrotero vital que llevamos adelante, bautizándolas y sintetizándolas para mejorar la comprensión: podemos pasar de ser perdedores a ganadores, de solitarios a enamorados, de frustrados a realizados. (O viceversa.) Todo el mundo está en condiciones de expresar en pocas frases las fuerzas rectoras de su propia historia y dar cuenta de su saldo al momento. ¿Ha sido un batallar constante? ¿Le ha tocado un período de prosperidad burguesa? ¿Se considera víctima de esclavitudes? ¿Protagonizó una rebelión sin anticipar sus consecuencias sangrientas?

La intención es, siempre, la de reservarse la última palabra sobre la propia historia. Todos queremos ser nuestros propios autores. Pero a menudo callamos por demás, durante demasiado tiempo, hasta que ya es tarde para cortar del primer plano al plano general y actuar en consecuencia. Vivimos atolondradamente, como si no fuésemos a morir y lo que es peor: como si en la previa de la muerte —ya se trate de un segundo o de una larga agonía— algo fuese a importar más que la mirada retrospectiva sobre la vida que se nos va. En esa circunstancia hay que lidiar con el dolor ante la pérdida de los afectos y el miedo a la nada. ¿Quién querría, además, ver hacia atrás y tener que hacerse cargo de una vida anodina o de la que se avergüenza?

Pero cada decisión que tomamos juega también en la Historia con mayúscula, así como los meandros desaguan en el cauce principal. Las reglas no escritas del universo no admiten votar en blanco: nuestros actos y omisiones influyen de un modo o del otro. En el score de la Historia no hay neutralidad posible. Si la cosa va empatada, te manda a penales.

Entiendo que cueste trabajo vernos en un escenario tan grande. Partes de este texto fueron pensadas y escritas mientras bañaba a mi hijo pequeño y cuidaba de que su milanesa no se quemase. ¿Qué tendría que ver la Historia con la sucesión de tareas pueriles que compone nuestros días? Ninguno de nosotros es un estadista; ninguno de nosotros se considera un héroe. Pero hasta Shakespeare debe haber perdido tiempo en la cola del super y limpiando la pilcha (...out, damned spot!) que se vomitó en el baño del bar. Por pura necesidad didáctica —o sea, narrativa—, la Historia va a los bifes y soslaya los tiempos muertos, la cavilación, lo que demora el proceso orgánico de arribar a la respuesta a un problema abstruso. Ese es el momento que habitamos hoy: la intolerable, pero inevitable, espera del momento en que gritar eureka.

¿Recuerdan cómo termina el asunto de la Quimera? Ya sé que hablo de una leyenda, pero los mitos son a la Historia lo mismo que la elipsis de 2001: un artificio narrativo que condensa un dilema real. Parece que hubo un héroe llamado Belerofonte; que acudió al encuentro de la Quimera montado en Pegaso, el caballo alado; que eludió las defensas de la bestia atacándola desde lo alto; y que la remató con su lanza, cuya punta de plomo había vuelto incandescente en el fuego que la criatura lanzaba por la boca.

No sugiero que busquemos a un tal Belerofonte en la guía telefónica. La Historia te da ingredientes, pero el trabajo lo hace uno. Digo que tomemos del relato los principios que establece: ningún héroe puede solo (sin Pegaso, Belerofonte habría terminado hecho una brochette), hay que encontrar el punto débil del adversario y usar contra él su propio fuego y —por último— nunca, bajo ningún concepto, se debe perder la altura.

La Quimera a que nos enfrentamos es horrible y poderosa. Pero es una bestia y como tal vive en un perpetuo presente: embiste aunque no vea más allá de sus narices, persiguiendo una autodestrucción que nos arrasaría a todos. Además cuenta con un apoyo que nunca es más que tenue e inconsistente: los que se burlan del campo popular diciendo quiero flan ni siquiera entienden la metáfora con que pretenden fustigar.

En cambio nosotros, que somos nadie pero somos muchos, entendemos nuestro rol. Para empezar, no dependemos de ninguna Quimera. Los hombres y mujeres brillantes nos vienen bien porque ponen la frutilla sobre la crema, pero la torta la hacemos nosotros. Y por eso podemos darnos el lujo de enjabonar y al mismo tiempo controlar la hornalla; porque aun cuando parezca que no hacemos nada, cada acto y cada palabra que emitimos parten del deseo de reclamar el control sobre nuestras vidas y también, ¡por encima de todo!, de ayudar a los compañeros a escribir la Historia con hache mayúscula.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí