Hace un par de días tuve un sueño que, para hacer honor a la institución, fue absurdo e interesante a la vez. Yo intentaba salir del departamento de un conductor de TV para el que trabajé hace años, a quien había visitado. (Sabrá Dios por qué. ¡Los sueños son así!) Encaraba el pasillo buscando una puerta pero sólo iba a dar a otro pasillo, que conducía a otro, que derivaba en uno más. Harto del laberinto blanco e impoluto, protesté ante el dueño de casa. Hasta allí, todo comprensible. Casi puedo oír lo que dirá mi psicóloga. "Te estás preguntando: ¿Dónde está la salida?"

El asunto no terminó ahí. En esa instancia me enteraba de que en el lugar vivía también otro tipo, cuya función era hacer lo que el dueño de casa dijera, sin recibir contraprestación más allá de techo y comida. Esa revelación producía revuelo —porque, aunque no se lo maltratase, el pobre hombre carecía de derechos, empezando por los laborales— y el escándalo derivaba en su liberación. Pero —y aquí llega el giro, el twist de la cuestión— al poco tiempo el tipo elegía retornar a su situación original. Quiero decir: decidía seguir viviendo como un esclavo, voluntariamente. Me desperté perplejo.

Todos nos sometemos a algún tipo de atadura, eso no es novedad. Renunciamos a ciertos bienes —tiempo, descanso, placer—, a cambio de otros: dinero, estabilidad emocional. La esencia del sistema capitalista: uno trabaja durante el día, para obtener valores que le permiten comprar comida, alojamiento, servicios, recreación. Y nuestra conducta sugiere que consideramos la transacción como algo razonable: lo que obtenemos a cambio de tiempo y esfuerzo valdría la pena, a juzgar por nuestra aceptación acrítica del sistema. Para eso se nos prepara desde que nacemos. Nos inculcan la cultura del dinero para integrarnos a la maquinaria. El sistema educativo servirá para muchas cosas, pero su función esencial, al menos en términos sociales, pasaría por ahí: convertirnos en gente que trabaja y consume sin chistar.

Esta dinámica funcionó durante añares, porque la ecuación parecía cerrar. Uno se rompía el lomo, pero la recompensa era disfrutable: la casita o el depto (aunque fuesen alquilados), el asado con los amigos, la ida al cine o a la cancha, las vacaciones... (De algún modo, el peronismo encarna el capitalismo como vaso lleno: cuando el trabajo y su retribución son decentes, el pueblo vive bien y es más productivo que nunca.)

Pero en los últimos tiempos la ecuación se descajetó. Ya no hay trabajo como antes. Y si lo hay está mal pago y por eso multiplicamos tareas y responsabilidades, con un objetivo que ya no es el de prosperar, sino el de mantenernos a flote. Físicamente agotados y con la cabeza en corto, cuando disponemos de un segundo libre nos mandamos al celular. La excusa es que nos permite estar informados de lo que necesitamos saber, como individuos y ciudadanos, para funcionar con eficacia en este mundo que cambia a cada segundo: nos reafirma como parte del loop, demuestra que no estamos solos ni nos quedamos afuera. Pero ante todo lo hacemos porque es lo único que nos entretiene, distrayéndonos de la angustia de lo real. Lo que hoy en día pasa por recreación está allí, y no demanda más que segundos de concentración: miramos videos tiernos o graciosos, nos enfrascamos en un jueguito, practicamos la indignación en dosis homeopáticas. Y al caer la noche, cuando encendemos el televisor, elegimos ver qué hace un grupo de gente que se dejó encerrar en una casa por guita y fama — el equivalente a sentarse delante de un espejo, presumiendo que lo que se ve constituye un espectáculo.

Que la ecuación trabajo=recompensa se haya roto es grave. Debería producir repercusiones sísmicas. Porque compromete el equilibrio del sistema: si te partís el lomo laburando y el día 10 del mes tu cuenta bancaria está en cero o casi, todo tu esquema de vida —y por extensión, el esquema de vida de la mayoría de la sociedad— deja de funcionar. Se trata de una situación insostenible: uno acumula deudas pero la bola de nieve crece, y tarde o temprano debería arrasar con todo, llevárselo puesto.

Pero eso no es lo que está a la vista, lo que se percibe en el aire. Al contrario: aunque estamos en una situación límite, vivimos como si todo estuviese bien — fingiendo normalidad, una de las características propias de los locos de verdad. La culpa no es del todo nuestra, eso también es cierto. Porque el sistema se sofisticó en su capacidad de aplacarnos, de conservarnos sedados, mientras pisa el acelerador porque explotarnos ya no le alcanza — ahora necesita ultra-explotarnos.

La herramienta que más le rinde en su cometido es Internet. Por un precio que suena irrisorio —el de las suscripciones a la conexión y el servicio del celular—, ofrece un consumo ilimitado. Podés navegar todo lo que quieras, chatear hasta que se te entumezcan los dedos, boludear ad infinitum. Y todo eso, sin consciencia de que durante el proceso estás logrando dos cosas. En primer lugar, trabajás gratis para el sistema. Le regalás tu información vital, de modo que pueda bombardearte con la clase de data que querés y hasta con aquella que todavía no eras consciente de querer. ¡Termina sabiendo quién sos mejor que vos!

Y en segundo lugar, le permite auto-regularte. En vez de dejar que la realidad se verifique en uno como experiencia y que la experiencia te impulse a la acción —que así vivimos durante milenios: uno veía, sentía, pensaba y reaccionaba en consecuencia—, hace que, antes de que cunda la angustia, apeles al telefonito y, ya sea porque te distrajiste o hiciste catarsis a través de las redes, bajes dos o tres cambios. Somos como enfermos terminales en posición de auto-administrarse morfina a piacere. No bien percibimos la sombra de un posible dolor, apuramos un nuevo shot.

Estamos dejando que nos conviertan en algo distinto de lo que siempre fuimos, particularmente cuando una situación se volvía intolerable. Antes se daba por descontado que, si a vos o a los tuyos les hacían determinadas cosas —escupirlos, pincharlos, quemarlos, lastimarlos, despojarlos de lo que era suyo—, la reacción iba a ser tan inevitable como inmediata. Pero ahora, gracias al telefonito y sus baratijas sin fin, pueden hacernos todo eso y más (¡de hecho, lo están haciendo!), y en vez de prorrumpir en un grito de rabia, producimos una burbuja de saliva, y gracias.

Tiki tiki

Un termómetro de la situación es el estado de lo que acostumbramos llamar cultura. Parte de la producción se dedicó siempre al entretenimiento: libros e historietas para pasar el rato, comedias guarangas con capocómicos y mujeres ligeras de ropa, música para bailar o empapelar tu cuarto mental, cine de acción. El problema adviene cuando eso se convierte en lo único que hay. Que es lo que pasa hoy. En su inmensa mayoría, la cultura actual aspira a tener sobre quien la consume los mismos efectos del opio. Si te lo fumás, produce sueños agradables mientras te inmoviliza — y, en último término, te convierte en un adicto más.

En términos generales, la producción cultural de estos tiempos podría englobarse en dos grandes categorías. Una, la cultura como auto-terapia. Va de suyo que la creación suele ayudar a que el creador elabore sus mambos. Pero lo que define esa elaboración es, precisamente, el elemento creativo. La imaginación pone los elementos más raros y variados a nuestra disposición, para que uno elija, combine y produzca algo inesperado. Se trata de ejercitar un cierto control sobre aquello que es incontrolable por naturaleza. Jugamos a dominar lo indominable, a darle forma a algo que, ante todo, proviene del inconsciente. El primer sorprendido por la obra que resulta de ese proceso debería ser su mismo autor, que sólo a posteriori analizará qué tiene que ver con lo que siente y piensa, con sus pulsiones, con lo que hasta entonces intuía apenas. Por eso mismo, no existe nada más absurdo que utilizar esa mágica caja de herramientas para no producir más que una perfecta réplica de nosotros mismos. ¿A quién le importa tu autorretrato? Lo que mueve el amperímetro de la sensibilidad es la exploración de tus demonios, tus visiones y tus intuiciones, no la construcción de una estatua hecha con piezas de Lego, idéntica a vos.

Y eso es exactamente lo que hoy produce cierto cine que se pretende independiente, y ni les digo la narrativa argenta actual. Hace un par de semanas me crucé con un posteo que decía algo así (debí haberlo guardado, mal ahí): "Estoy harto de las novelas escritas por tipos de entre 30 y 40 que hablan de tipos entre 30 y 40 que se angustian porque no pasa nada en sus vidas pero tampoco resuelven nada". Contar tu mambo no resuelve tu mambo, y encima embola al lector. Si querés hacer algo creativo con tu historia y tus traumas familiares, desmontalos, encastrá alguna de sus piezas con otras que nada que ver y dale vida a un monstruo que no domines del todo, que sea menos yo-yo-yo y más no sé qué carajo es esto. No es casual que las únicas narraciones que hoy agitan las aguas sean aquellas que exceden el melodrama de la clase media para hablar de dolor verdadero, como el de las pibas asesinadas y los pibes que van presos porque no cuentan con otro recurso expresivo que la violencia.

La segunda categoría de la cultura actual es la insoportable levedad. La producción parece determinada por el mandato de no inquietar, bajo ninguna circunstancia. Todo debe ser agradable, fluido, en tonos pastel y volumen medido. Predigerido para no forzarte a masticar demasiado. Que salga etiquetado de fábrica, no sea cosa de que te desconciertes ante el producto. Insisto: siempre hubo contenidos así, diseñados para producir placer efímero mientras se los consume y ser metabolizados sin dejar rastros. Pero también abundaban otras cosas: delirantes, desmesuradas, agresivas, abstrusas, imprevistas. Uno se exponía a la cultura para enfrentarse a una idea que no había considerado o a un estímulo que rompía con los cánones, en materia de lenguaje, de sonido, de imagen. Buscabas descubrir algo nuevo para que, entre otros efectos, esa novedad ayudase a profundizar tu auto-descubrimiento. Pero hoy la cultura es un subrproducto del packaging. La creación es lo que tiene que caber dentro de esos envasecitos primorosos, prácticos, transportables, digitalizables.

Y no debería ser así. Al menos parte de la cultura —menor en volumen, más no en sustancia— debería ser shockeante, inesperada e incómoda. Como el vinilo original del Artaud de Spinetta, cuya tapa era un octógono irregular que no entraba en ninguna batea. Obras con las que no sepamos bien qué hacer: si inclinarnos a rezarles o usarlas para reventar una vidriera.

Todo esto me preocupa porque soy una criatura cultura-dependiente. La literatura, la música, la narrativa audiovisual, el teatro, la historieta, son mi oxígeno. Y si el suministro que recibo es artificial —como si viviese dentro de un avión, respirando lo que emanan los tubos y nada más—, todos mis procesos orgánicos y mentales se van a ver menguados. Justo cuando los necesito en su mejor forma, bien afilados, para enfrentarme a un presente de situaciones límites con alguna chance de salir airoso.

Lo cual conecta con la segunda razón de mi preocupación. Gran parte de la producción cultural está completamente divorciada de nuestra realidad. Suena, se ve, se lee, como el producto de una sociedad que se considera más allá del bien y del mal: satisfecha, cool, superada. Todo sabe a tiki tiki en vez de a crash bang boom. La actitud de quien se cree post por definición: "No sé de qué se trata, pero yo soy lo que viene después". Cuando, por el contrario, no hay nada de satisfecho, de cool ni de superado en la circunstancia que atravesamos. Roma se está incendiando a nuestro alrededor, por enésima vez. Y una de las razones por las cuales no estamos actuando para salvarnos, preservar a nuestra familia y rescatar de las llamas lo que se pueda, es que seguimos en babia. Conectados al telefonito y deslumbrados por espejitos de colores, mientras los auriculares susurran música descafeinada o atruenan con una canción cuyo boom boom boom compensa lo que al cantante le falta dentro de los calzones.

Amor o barbarie

Por razones como esas me apuré este jueves a ver Una batalla tras otra (One Battle After Another), la nueva película de Paul Thomas Anderson. El tipo nunca ha sido un conformista, lo suyo es hacer cosas incómodas, inclasificables. Lo eran las películas que me permitieron descubrirlo: Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999), inspirada por las desgarradoras canciones de Aimee Mann. Lo fue esa topadora que aquí rebautizaron Petróleo sangriento (There Will Be Blood, 2007), que según David Denby del New Yorker dramatizaba "la fuerza motriz del capitalismo, que crea y destruye el futuro en simultáneo". Y lo son las películas que hizo después: The Master (2012), Inherent Vice (2014), Phantom Thread (2017) y Licorice Pizza (2021). Estas me dejaron frío y afuera —hace rato que no entiendo su trip, no termino de pescar qué pretende— pero las vi de todas formas, porque sé que, como mínimo, me sorprenderá siempre.

Esta vez me interesaba además porque Una batalla tras otra tiene por protagonistas a unos muy particulares, de los que el cine contemporáneo escapa como de la peste. Me refiero a la clase de rebeldes contra la cual la política quiere vacunarnos: los militantes que se enfrentan al orden establecido, al establishment, al sistema capitalista, y por eso son tildados de subversivos, de terroristas. Para encontrarte acá con algo similar, tendríamos que remontarnos a los '70 del siglo pasado, hace 50 años.

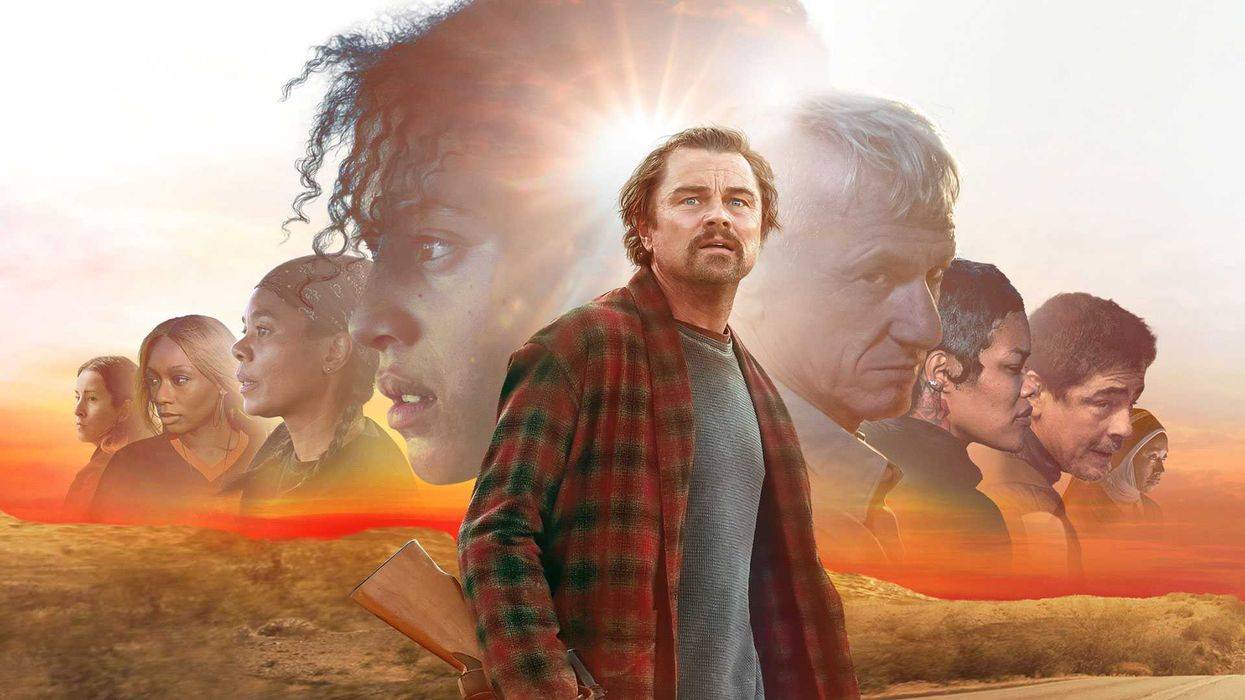

Inspirado por la novela Vineland de Thomas Pynchon, Anderson imaginó un grupo de izquierda revolucionaria llamado French 75, que en un momento impreciso de este siglo se rebela contra un gobierno blanco de ultra-derecha y se dedica a liberar inmigrantes presos, poner bombas en bancos y sabotear fuentes de energía. Su líder es la carismática Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), que además de mujer es negra, lo cual supone un doble insulto para el poder real y sus fuerzas represivas.

Me intrigó el planteo porque P. T. Anderson nunca ha sido un cineasta político, al menos en el sentido tradicional. Y aunque lo fuese, seguiría siendo osado imaginar terroristas de izquierda en el contexto actual. Hoy la cosa está tan corrida hacia la derecha filo-fascista, que un subversivo a lo Perfidia suena tan exótico como un unicornio. Y además está claro que Anderson no quiere pintar a los rebeldes como villanos. Casteó a Teyana Taylor como Perfidia con toda deliberación, para convertirla en la terrorista más sexy de la historia. ¡Y eligió para secundarla a Leonardo DiCaprio como Pat Calhoun, el experto en explosivos del grupo!

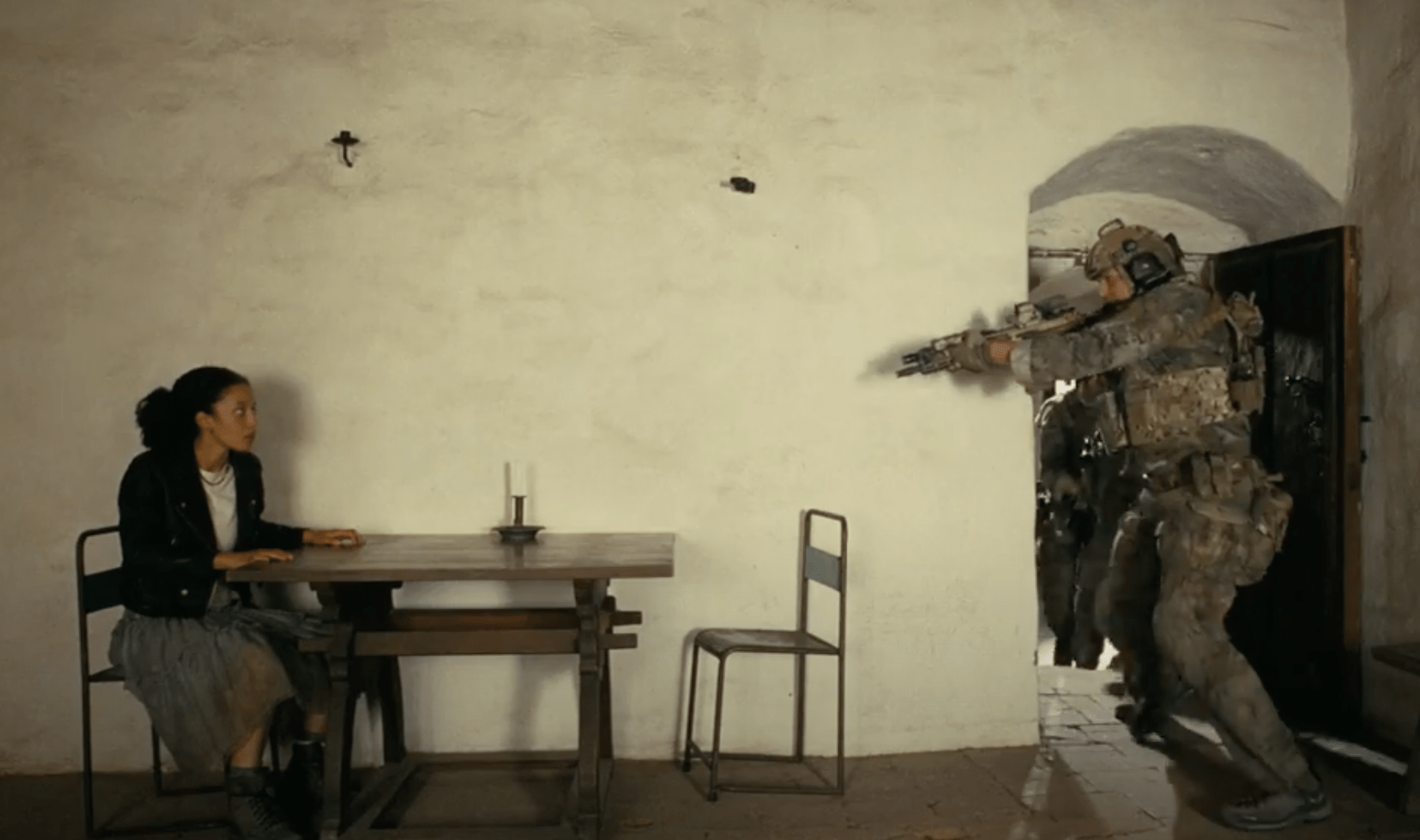

Una batalla tras otra pone al espectador en situación de hacer un ejercicio intelectual y preguntarse: ¿cómo debería ser y conducirse una revolucionaria, un revolucionario de hoy? La respuesta de Anderson es sutil. No como Perfidia, que eventualmente decepciona a los suyos, ni como Pat, que ya está quemado por el faso y el alcohol, sino como un personaje secundario: Sergio San Carlos, interpretado por el inefable Benicio del Toro. Este Sergio es profesor de artes marciales. En consecuencia, antes que practicar la violencia, prefiere usar la energía del adversario en su contra. Cuando los milicos invaden el pueblo de Baktan Cross con la excusa de barrer con los inmigrantes —algo idéntico a lo que Trump hace en la actualidad, mediante una fuerza parapolicial llamada ICE (Immigration and Customs Enforcement)—, Sergio pone en marcha el sistema que tiene organizado para que ni un solo tipo caiga en manos de los uniformados. Como además cuenta con gente que le responde en cada estamento de la sociedad, puede darse el lujo de rescatar a Pat de manos de la policía. Y hace todo esto sin siquiera despeinarse. Humildad, temple, organización e inserción en la comunidad: con cien como Sergio San Carlos, ningún régimen inhumano duraría más de lo imprescindible.

Para ser sincero, debo decir que, antes que un film sobre la resistencia a un régimen autoritario, Una batalla tras otra es un relato sobre el amor entre padres e hijos —en este caso, entre Pat y la hija que tuvo con Perfidia, llamada Willa (Chase Infiniti)—, y la posibilidad que asiste a los mayores de inspirar a las nuevas generaciones a superarse y ante todo a superarnos, a pesar de nuestras limitaciones. Pero aunque el componente político no sea el corazón del relato, tampoco es un órgano menor. Por algo Anderson planteó un tema tradicional —qué es una familia, qué clase de vínculo es el amor y para qué sirve— en un contexto tan específico como el de un país cooptado por la derecha ultraviolenta. Una batalla tras otra habla de lo mismo que Kamchatka, relato sobre la Argentina del '76 que escribí hace mucho y Marcelo Piñeyro llevó al cine. En cualquier caso, y más allá de las diferencias, las películas plantean lo mismo. No es civilización o barbarie: es amor o barbarie.

Es por esa razón, creo, que a Anderson no le interesa detallar el plan de los French 75. Le basta con establecer que los mueven pulsiones que exceden lo ideológico en términos convencionales. Cuando asaltan un banco, una de sus integrantes, que se hace llamar Junglepussy —algo así como concha de la selva— reivindica ante los rehenes el poder de los genitales femeninos. Y Perfidia deja claro a cada paso que para ella la política es tan importante como la diversión y el sexo. Se podría decir que devino revolucionaria porque la acción rebelde le permitió potenciar las tres cosas en simultáneo.

Lo cual no significa que Anderson endiose a estos jóvenes. Al contrario, los pinta como gente profundamente falible y llena de contradicciones internas. Las secuencias que explotan el hecho de que Pat, después de 16 años de clandestinidad, olvidó una de las contraseñas que sus compañeros reclaman para identificarlo, están entre lo más divertido que he visto en mucho tiempo. Pero lo que el film nunca pone en duda es de qué lado está.

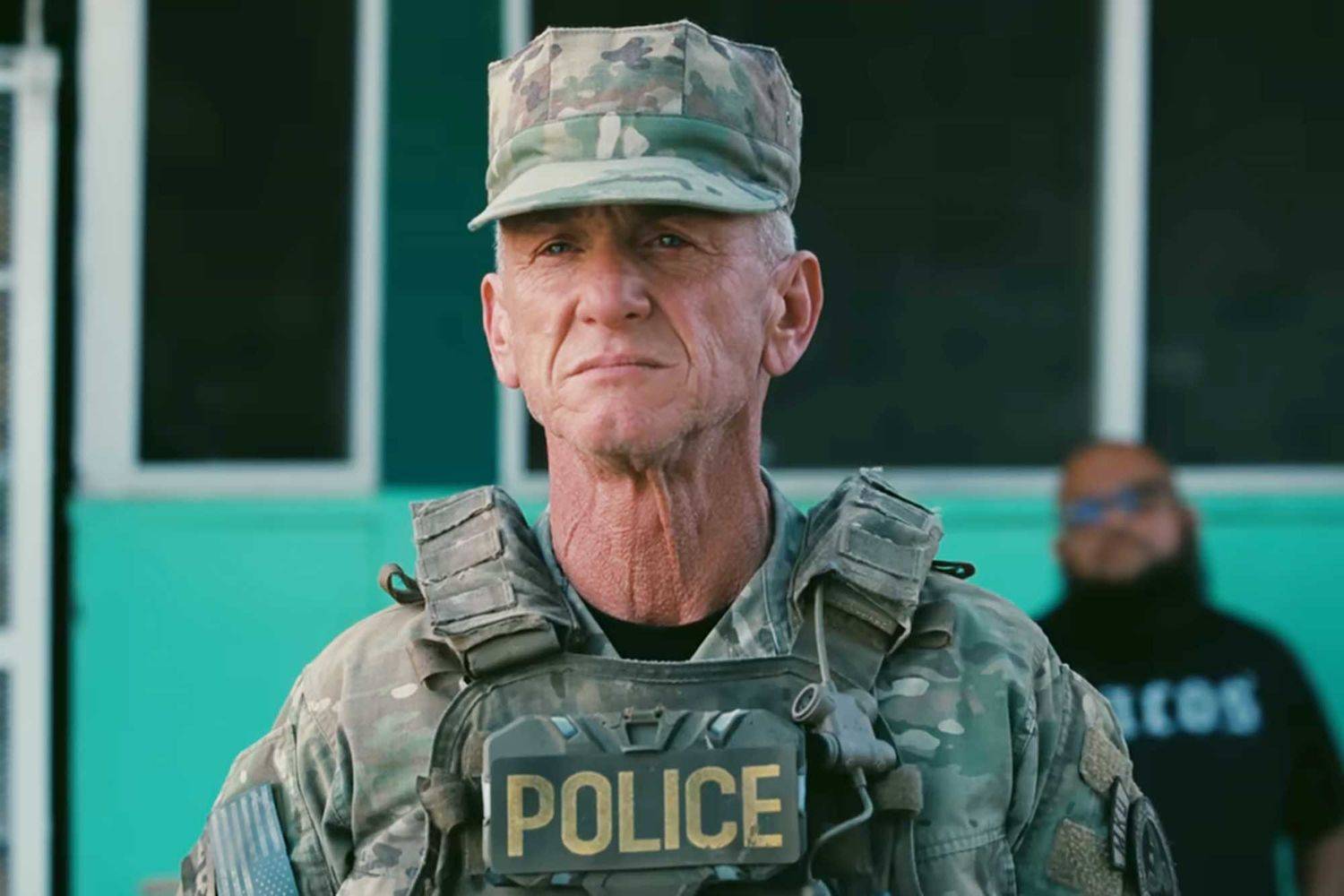

Los French 75 se oponen a un gobierno que rechaza a las minorías, somete a las mujeres y encierra a los inmigrantes en campos de concentración. El villano visible es el coronel Steven Lockjaw —los nombres coloridos también son inspiración pynchoniana, lock jaw significa trabar la mandíbula, y hasta Mandíbula Trabada—, a quien Sean Penn interpreta con tanta seriedad como timing cómico. El éxito de Lockjaw en su guerra contra los inmigrantes lo puso en la mira de una sociedad secreta de supremacistas blancos, que lleva el —también absurdo— nombre de Club de los Aventureros de Navidad. Las cosas que Lockjaw está dispuesto a hacer para sumarse a ese club, y las cosas que sus socios harán para preservar la pureza del mismo, no presentan ambigüedad alguna. En el mundo que describe Una batalla tras otra, al mando de hombres blancos tan ridículos como peligrosos, la única actitud sensata es rebelarse.

Y sin embargo no es lo que estamos haciendo en el mundo real, aunque la situación lo justificaría. Mas bien estamos apagados, entre el desconcierto y la dispersión. En otros lugares parecen más vivos que nosotros. Los italianos pararon el país para protestar contra el genocidio de Gaza. Los estadounidenses le hicieron perder una fortuna a Disney, en rechazo a la censura que aplicó sobre Jimmy Kimmel. Pero acá no conseguimos articular una sola medida de fuerza que le haga mella al régimen.

Nuestro gobierno sigue acelerando el tren que conduce en su marcha hacia el murallón de la realidad. Como no tiene Plan B, seguirá garroneando dólares a cuenta de recursos naturales y cederá tierras para bases militares extranjeras, hasta que el pueblo diga basta. Al paso que va, resulta difícil imaginar dos años más a bordo de este convoy. Durante el último mes, la nafta aumento cinco –CINCO– veces. Esta semana las listas de productos salieron de fábrica con aumentos del 7%, y los mismos supermercados le suplican a la gente que no compre. Cuando hundís la mano en el bolsillo y encontrás un agujero, lo único pellizcable es tu propia carne.

Ante esa situación, nuestra reacción —o falta de ella, habría que decir— tiende a ser inconducente. Putear por las redes o ante los micrófonos de los noteros no califica como resistencia. La mayoría de la gente vive laburando y pergeñando esquemas para conseguir un mango extra, y cuando no está en esa le entra al celular y la tele hasta desplomarse en la cama. Y nadie quiere conducir esa desazón en términos políticos. Se entiende en parte de la oposición, que sabe de los riesgos que entraña un descarrilamiento y por eso intenta ser responsable y velar por los tiempos institucionales. Pero la insatisfacción procede a una velocidad que supera ampliamente la de la conducción política. Y cuando la insatisfacción se convierte en furia, si no la conducís vos la conduce otro, aunque sea impresentable y de derecha.

Necesitamos reconciliarnos con la idea de la rebeldía organizada. No para incurrir en violencia alguna, sino para generar acciones masivas que frenen la ultra-explotación y la entrega que son el único plan de este gobierno. Porque, aunque exista gente como el tipo de mi sueño, que si le das a elegir sigue siendo esclavo, somos mayoría aquellos que vivimos preguntándonos dónde está la salida — ¡hasta cuando estamos dormidos!

Mientras tanto, ver Una batalla tras otra —lindo título para un ensayo sobre el ser argentino— supone un buen plan. Porque es una película entretenida y simpática pero no complaciente, que invita a pensar cosas que no habías pensado o no pensabas desde hace mucho. Porque es un ejemplo de la producción cultural que hace falta, en lugar del placebo que nos venden a diario. Y porque se hace cargo de la realidad, pero no de manera predecible o partidaria. Cada uno de nosotros debe elegir el género de la historia que quiere vivir. Los dueños del mundo lo saben, porque se trata de un derecho que siempre fue prerrogativa de las clases dominantes. Por eso viven como si fuesen los protagonistas de su propia película: una fantasía de poder omnímodo, asediada por la paranoia. Quieren avasallarnos literalmente con la superproducción que financian e interpretan, hasta que la aceptemos como la película predominante de este tiempo.

Si nosotros no les decimos que lo que queremos ver en realidad es otra cosa, ¿quién se lo va a decir? Y si los artistas no producimos obras que rompan con la modorra generalizada e imaginen el mundo donde queremos vivir, ¿quién lo hará por nosotros — Francella?

Una batalla tras otra prueba que toda revolución debería ser, para empezar, una historia de amor.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí