Durante las cuatro décadas que llevo practicando el periodismo—Dios mío: ni yo puedo creerlo— acumulé cantidad de películas y series, en diversos formatos. Todavía conservo unos cuantos VHSs (parafraseando a Kurt Cobain: smells like 80' spirit), pero la mayoría son DVDs y Blu-rays. Cuando no existían las plataformas, aprovechaba los viajes de laburo para comprar material que acá no se conseguía. Lo cual redundó en una colección dividida por zonas: lo que traje de Estados Unidos era Zona 1, lo de Europa era Zona 2. (Nosotros, eternos habitantes del culis mundi, éramos Zona 4.) Razón por la cual los reproductores locales servían para visualizar apenas parte de mi colección. Tuve que apelar a máquinas de afuera para ver el resto del material. Aparatos que sucumbieron a los años, de muerte natural. Pero la tecnología avanzó y los celos proteccionistas de cada región se diluyeron, a partir de Internet. Las imágenes digitales ya no requieren de soporte físico, ahora podés ver La strada en el celular. Por eso la industria terminó por permitir, condescendiente, que se fabricasen reproductores que no sólo te permiten leer discos de cualquier zona... sino que, además, leen DVDs y Blu-rays por igual. ¡El célebre Todo-en-uno!

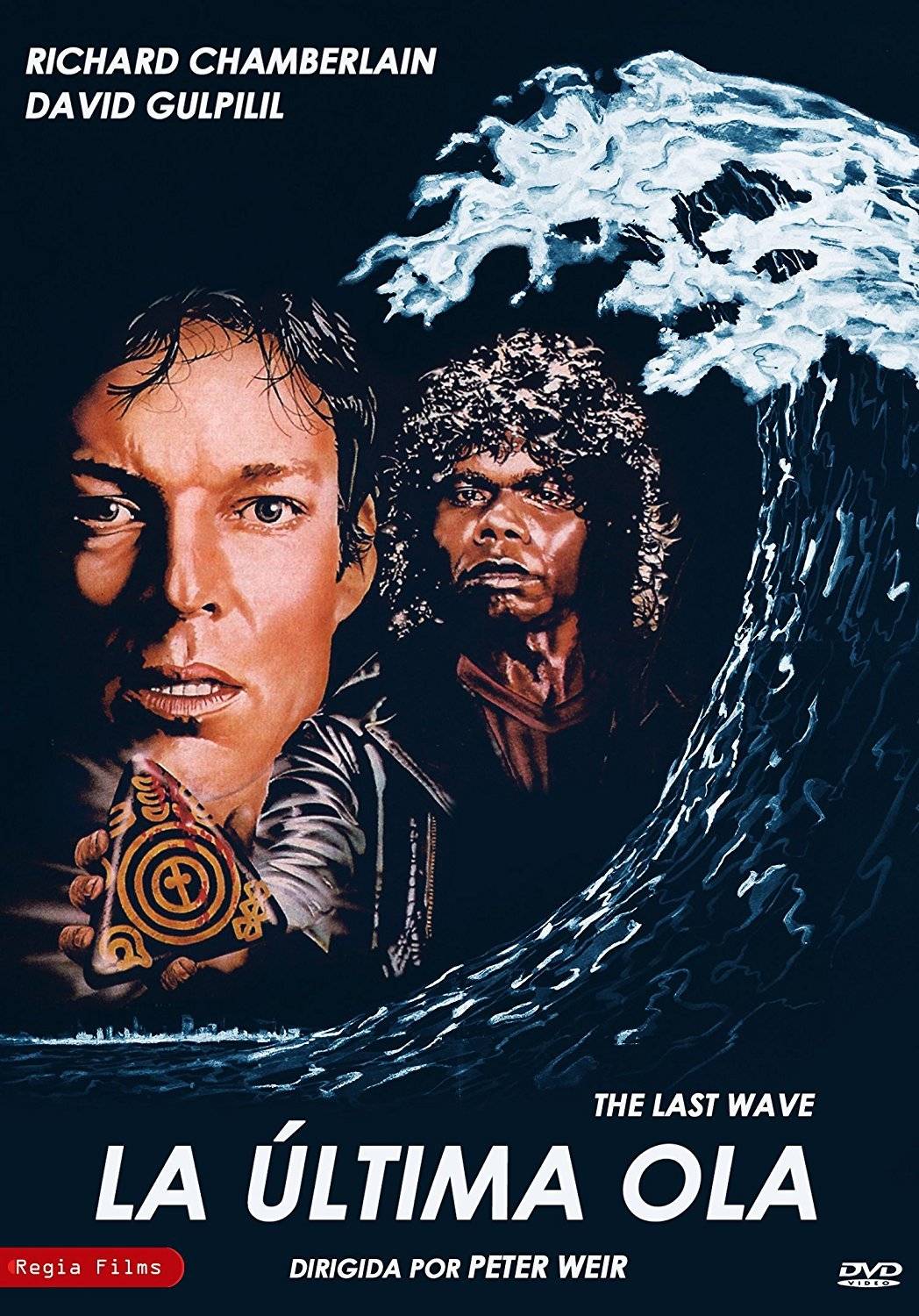

Uno de esos aparatitos es el responsable de la alegría que me tiene levitando. Desde que le di la bienvenida a casa, estoy repasando títulos que no son fáciles de encontrar en las plataformas. Películas de los Hermanos Quay (The Piano Tuner of Earthquakes), Orson Welles (Mr. Arkadin), John Huston (Wise Blood), Jean-Jacques Beineix (37º2 le matin), Leos Carax (Les Amants du Pont Neuf)... Entre ellas, días atrás vi una que, a pesar de que la compré en el año 2008, no había revisitado desde fines de los '70 o comienzos de los '80, cuando fui a descubrirla al cine: La última ola (The Last Wave, 1977), de Peter Weir.

Supongo que la mayoría de ustedes no la conocerá, o la habrá visto hace siglos y apenas la recuerda. La última ola es una de las primeras películas de un cineasta australiano que creó algunos de mis films favoritos, como El año que vivimos en peligro (The Year of Living Dangeously, 1982, con Mel Gibson, Sigourney Weaver y Linda Hunt), Testigo en peligro (Witness, 1985, con Harrison Ford) y The Truman Show (1998, con Jim Carrey). Un grande del cine, a quien no se valora como deberíamos.

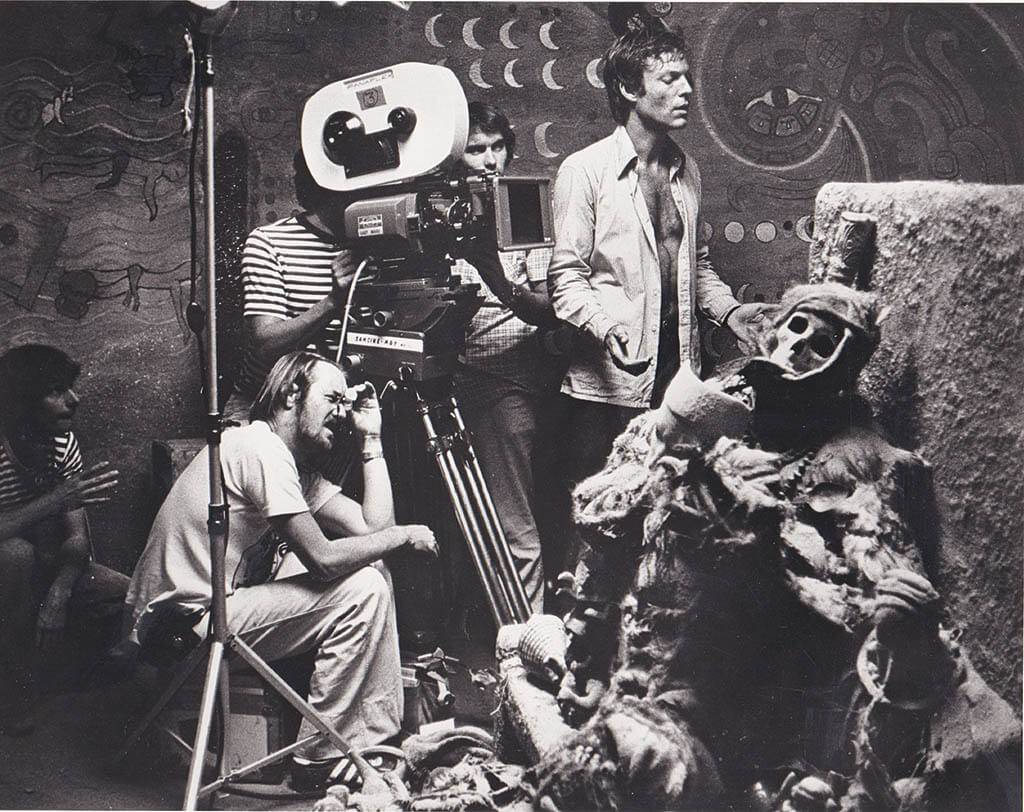

Durante los '70 Weir llamó la atención con películas como Los coches que devoraron París (The Cars That Ate Paris, 1974), sobre un pueblo imaginario cuyos habitantes propician accidentes en la ruta, con el objetivo de aprovecharse de sus despojos; y Picnic en las rocas colgantes (Picnic at Hanging Rock, 1975), sobre unas estudiantes que, en el Día de San Valentín del año 1900, desaparecen en plena excursión escolar. La última ola, centrada en un abogado que, mientras investiga el crimen de un aborigen, se ve asaltado por extrañas visiones, jugaba en la misma liga. Las películas de Weir partían de un mundo reconocible, de sensorialidad intensa —como intensa es toda experiencia vital, en Australia—, comprometida por un elemento extraño que empieza a teñirlo todo de una irrealidad cada vez más inquietante. Por aquel entonces, yo estaba convencido de que Weir estaba a apenas una consonante de tener el apellido perfecto: en inglés, raro, extraño, se dice weird, con una letra de al final. Y eso eran aquellos films tempranos: la obra de Peter Weir(d).

El protagonista de La última ola se llama David Burton. Lo interpreta Richard Chamberlain, que para mi generación fue el rostro de una de las primeras series de médicos: Dr. Kildare. (A esa altura ya lo había aplaudido también como el Edmundo Dantés de una adaptación de El conde de Montecristo, y como el Tchaikovsky que imaginó Ken Russell para The Music Lovers.) Este Burton se toma en serio el juicio que lo involucra, porque entiende que los cuatro aborígenes a quienes se acusa del crimen de uno de los suyos son inocentes. Y tiene buenas razones para ello: la evidencia sobre la que se basa la acusación de homicidio es floja. Pero, al mismo tiempo, Burton sospecha que la situación que derivó en esa muerte tiene que ver con una disputa tribal, sobre la cual los acusados eligen guardar silencio, aun exponiéndose a ser condenados.

La última ola es una fascinante aproximación a la peculiaridad de la sociedad australiana. Como todo el mundo sabe, aunque más no sea de oídas, se trata de un continente conquistado en el siglo XVIII —el primero en reclamarla para la corona inglesa fue el famoso capitán Cook, nueve años antes de ser muerto por los naturales de Hawaii—, y que fungió como colonia penal para descarriados del Imperio Británico. A la llegada de los invasores, los aborígenes australianos hablaban en 250 lenguajes distintos y representaban una de las culturas más antiguas del mundo, después de haber vivido allí durante 65.000 años. Lo cual no impidió que fuesen diezmados, tanto como lo fueron los nuestros aquí, en América, mediante la violencia directa o las enfermedades importadas. (La viruela, por ejemplo.) Los sobrevivientes se desplazaron a los márgenes, apostando por un perfil bajo que les permitiese medrar sin ser acosados. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, donde el mestizaje fue profuso y redefinió nuestra identidad demográfica, los aborígenes y los conquistadores casi no se mezclaron. Sus descendientes coexisten casi como especies diferentes, por no decir opuestas: la gente blanca y rubia de descendencia inglesa, y estos morochazos de narices anchas, bocotas prominentes y pupilas oscuras sobre esclerótica amarillenta, a mitad de camino entre los moáis de la isla de Pascua y los salvajes que dibujaba Hugo Pratt.

El contraste entre ambas etnias no puede ser más escandaloso. La superficie de las ciudades le pertenece a los blancos, a su arquitectura y su tecnología y su propensión por la cháchara banal y el ruido; mientras que los márgenes y las sombras están ocupadas por los herederos de los nativos, que ante todo —o por lo menos, en la presencia de los herederos de los invasores— callan.

La última ola arranca rompiendo con ese precario equilibrio. A pesar de que el cielo que se despliega por encima de Australia ve despejado, tiene lugar una tormenta que descarga piedras de granizo grandes como puños. Al siguiente chubasco, lo que cae no son gotas sino un líquido negro y espeso, más parecido al petróleo que al agua. ¿Qué signos son esos, qué es lo que la naturaleza está tratando de expresar a través de semejantes efusiones? En ese marco disruptivo tienen lugar la muerte del aborigen y el proceso legal. Burton se gana la confianza de uno de los aborígenes, llamado Chris (David Gulpilil), quien al comienzo se resiste a revelarle la razón por la cual él y sus amigos fueron testigos de lo que se insinúa como un sacrificio ritual. Pero al final se aviene a conducir al abogado hacia las entrañas de Sydney —literalmente hablando: los pasadizos que existen debajo de la ciudad, serpeando entre los túneles sépticos—, donde Burton encontrará no sólo la verdad, sino también su propio destino.

En poco más de hora y media, Weir transmite visualmente una idea compleja, que a nosotros, americanos del sur, no debería sonarnos ajena: el hecho de que todo lo que está a la vista en nuestros territorios —las ciudades y su gente, la tecnología, su industria, su cultura— no es más que algo superficial, tentativo, todavía precario. Y que lo que cuenta de verdad, aquello que todavía se expresa en el idioma que estas tierras hablaron durante milenios, es lo que está por debajo, literalmente — lo que casi ni se ve, lo que casi no se hace notar, lo que casi ni habla.

A fin de cuentas, ¿qué significan dos siglos y pico de dominación, cuando se los compara con 65.000 años de señorío?

El sueño enterrado

El abogado Burton también tiene una historia enterrada, de la que prácticamente no es consciente. Nada se sabe de su verdadero padre, ya que su madre murió cuando era niño y él creció con su padrastro, ministro de una iglesia. Es este hombre quien, en un momento clave, le recuerda algo que Burton había borrado: que durante el mes previo a la muerte de su madre, el niño que era entonces había soñado con esa calamidad — que finalmente se verificó, exactamente igual que en el sueño. Lo cual persuade a Burton de que las pesadillas que lo visitan en los últimos tiempos pueden incluir, como aquellas de su infancia, un componente profético.

Los sueños no son una cuestión menor para los aborígenes australianos. En el idioma del pueblo conocido como Arrente o Aranda, soñar significa "ver a Dios". Su entero sistema de creencias es llamado "The Dreaming", o en español, "El Tiempo del Sueño". Es un concepto que todo lo abarca, ya que define las reglas de vida, un código moral y otro que rige la interacción de los humanos con la naturaleza. Sería una realidad alternativa, donde conviven el pasado, el futuro y el presente. La fuerza vital que de ella emana puede corporizarse en este mundo a través de un paisaje o paraje, en una roca o un árbol. Y las ceremonias realizadas allí, o en presencia de esos objetos, ayudan a que siga creándose nueva vida.

En su libro llamado The Dreaming Universe (1994), Fred Alan Wolf usa una cita de La última ola: "Los aborígenes creen en dos formas del tiempo; dos corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria objetiva, la otra es un infinito ciclo espiritual llamado el 'Tiempo del Sueño', más real que la realidad misma. Lo que sea que pase en el Tiempo del Sueño establece los valores, símbolos y las leyes de la sociedad aborigen. Se creía que algunas gentes de poderes espirituales inusuales tenían contacto con el Tiempo del Sueño".

La película de Peter Weir presenta a dos de esos personajes de gran poder espiritual: uno es Charlie (Nandijwarra Amagula), a quien los aborígenes consideran un chamán o sacerdote del Tiempo del Sueño. Pero el otro es el mismísimo David Burton, a quien Chris define como un mulkurul, es decir, el descendiente de una raza de espíritus que llegaron desde el sol naciente, trayendo consigo objetos sagrados. ¿Y por dónde sale el sol, estemos donde estemos? Por el este. ¿Y qué hay al este de Australia? Aquellos que no somos terraplanistas y no nos dejamos engañar por los planisferios y su achatamiento de la realidad lo tenemos claro: América, y en particular América Latina. El dato aparece temprano en la película, pero queda resonando, o al menos eso ocurrió conmigo: cuando Burton habla de sus orígenes y de su madre muerta, recuerda al pasar que su nacimiento no tuvo lugar en Australia, sino en América del Sur. Y por eso mismo, aunque el film no lo especifica, la duda persiste. Está claro que el padrastro de Burton —ministro de una iglesia a la que presumimos anglicana, ya que pudo casarse con la madre del protagonista— es australiano. Pero sobre esa mujer nada se aclara. Podría haber sido tan australiana como él, y también podría haber sido latinoamericana. ¿Y por qué no argentina?

Nuestra relación con los sueños no ha dejado de ser equívoca, mal que le pese a Freud y la industria de la interpretación que dejó en pie. Los consideramos una actividad secundaria de nuestros cerebros, por no decir residual, que durante nuestro descanso —en ausencia de los controles y censuras que practicamos mientras somos conscientes— procesan nuestras experiencias y temores atávicos, generando imágenes mentales de alto simbolismo. Durante miles y miles de años, los aborígenes australianos creyeron que la cosa era al revés: que lo real, lo sustancial y eterno era el Tiempo del Sueño, the Dreaming, y que lo pasajero y fugaz, al punto de parecer insustancial, era nuestra existencia. Lo cual guarda coherencia con la actitud que tomaron ante los invasores y la presunta civilización que estos occidentales impusieron, con ferocidad sarmientina. La aparente impasividad y la mirada extrañada que todavía destinan a los blancos tiene sentido, cuando se considera que, desde la perspectiva de los nativos y la realidad que representa el Tiempo del Sueño, toda la banalidad y la violencia que los carapálidas trajeron consigo no sería más que un mal sueño — una pesadilla, de la que eventualmente despertarán para descubrir que esos fantasmas ya no están allí.

Estados alterados

Para los australianos nativos, el planeta responde a la misma dialéctica entre lo pasajero y lo permanente que rige la relación entre nuestra existencia y el Tiempo del Sueño. Por eso creen en la naturaleza cíclica de la existencia. Y para ello no se basan tan sólo en la mirada cortoplacista, la perspectiva que cualquiera de nosotros puede tener —somos criaturas que nacen, crecen y mueren, no sin antes reproducirse, para que el ciclo vital se renueve—, sino que incorporan la sabiduría acumulada durante milenios, que da testimonio de las remezones que el planeta protagoniza de tanto en tanto. Me refiero a las catástrofes naturales que hacen borrón y cuenta nueva, rajando la tierra, reescribiéndola con lava, hundiéndola en el fondo del mar o creando nuevas islas o masas continentales. La dinámica que nos recuerda que lo profundo y definitorio es la vida interior de esta esfera que habitamos, de la cual somos apenas un epifenómeno, un episodio tan breve como accesorio.

Cuando vi La última ola por primera vez, mi noción del equilibrio ecológico era casi nula, a excepción de algún artículo del Expreso Imaginario que había sobrevolado. (Los únicos textos que me interesaban de aquella revista de los '70 eran los que versaban sobre el rock.) Perón ya había hablado del tema desde Madrid, en un mensaje sobre la cuestión del medio ambiente difundido en febrero del '72. Pero en aquellos años dictatoriales, yo tampoco le prestaba atención a nada que tuviese que ver con Perón y su resaca. Como buen argento de clase media, con la cabeza carcomida por el gorilismo familiar, no estaba en condiciones de separar la paja del trigo y valorar esa visión del Viejo, deslumbrantemente anticipatoria. Pero hoy no puedo sino asumir que, más allá de sus uniformes relucientes y de su sonrisa Kolynos, Perón tenía más pinta de tótem —todo indica que había en él sangre tehuelche, por intermedio de mamá Sosa— que de estadista contemporáneo. Estaba a mitad de camino entre el chamán Charlie y el mulkurul Burton, razón por la cual sería un error atribuir sus vaticinios tan sólo a su sagacidad política y la información del momento. Si hubo un estadista argento en conexión con la sabiduría milenaria de nuestro pueblo, y por ende en condiciones de alumbrar una síntesis única que aun sigue vigente, ese fue Perón.

La ambivalencia de algunos lenguajes occidentales sobre la noción del sueño es sospechosa. Tanto en inglés como en español, por mencionar apenas dos lenguas, soñar (to dream) es el acto de visualizar escenas abstrusas mientras se duerme, y al mismo tiempo es sinónimo de desear algo con fervor. Nuestros sueños diurnos apuntan a la aspiración de ser felices: desarrollar la vocación, formar una familia, contribuir con la evolución de la especie mediante la ciencia, el arte o la revolución, experimentar placeres. En esta acepción, soñar es esencial, desde que vertebra nuestras acciones y por ende la vida entera. En cambio, el sueño nocturno es casi un capricho, una cuestión a la que casi no se le concede relevancia, salvo cuando una pesadilla te pega mal o querés decodificarlo en busca de sentido — lo que va del psicoanálisis a su potencial adivinatorio, que perturba al protagonista de la película de Peter Weir.

¿Cómo es posible que soñar sea para nosotros a la vez algo tan importante y tan trivial? ¿Por qué aceptamos que dos ideas tan distintas estén unidas por un mismo puente sonoro? ¿Se deberá tan sólo a la naturaleza inmaterial tanto del deseo —que como tal es anhelo, algo que sólo existe en potencia y no todavía en acto— como de la imaginería nocturna, que prácticamente se desvanece apenas abrimos los ojos? Pero si el sueño diurno condiciona la existencia, porque redirige nuestra voluntad hacia un objetivo, ¿significa eso que también llamamos sueño al nocturno porque, de un modo similar, señala un camino al que deberíamos (a)tender? Todos sabemos que los sueños no responden a la lógica cartesiana. Suelen ser tan enigmáticos como las adivinanzas que planteaba la Esfinge de Tebas, según la mitología. Hablaban el idioma del surrealismo mucho antes que Breton.

¿Será posible que esta pretendida civilización de la que hacemos gala, tan dada a la practicidad y el materialismo, nos haya persuadido de menospreciar algo importante? ¿Qué valor tendrían los sueños nocturnos en un mundo donde lo único que vale es la guita, cuando se trata de una sustancia difícil de monetizar — a no ser, claro, que creas en la tablita que los interpreta y le emboques a la quiniela? Según los aborígenes de La última ola, despreciar las imágenes que nos visitan mientras dormimos sería un error. Uno de ellos le dice al abogado Burton: "Hemos perdido los sueños. Por eso, cuando regresan, no sabemos lo que significan".

Lo que hay que concederle a esos morochos es que nuestras ocurrencias nocturnas son, quizás, el último lazo que conservamos con el inconsciente colectivo, la sabiduría que la especie codificó en los genes durante milenios. Hace un rato, a raiz de Richard Chamberlein, mencioné a Ken Russell. Una película que me gustaría revisitar pero no tengo en soporte físico ni encuentro en plataformas —como suele ocurrir con casi toda la obra de Russell, sabrá Dios por qué— me impresionó muchísimo en 1980: Estados alterados (Altered States), cuyo guión de base pertenece al genial Paddy Chayefsky, que también escribió Network (Poder que mata). Allí un científico toma alucinógenos naturales y se encierra en un tanque de deprivación sensorial, sufriendo visiones que lo retrotraen al albor de la especie y lo conectan con su yo primitivo. Nuestros sueños nocturnos suelen ser menos vívidos que los del film de Russell, pero aun así siguen siendo lo único en la vida que se rebela a nuestro control, a la férrea censura diurna. Es el momento proverbial del día en que nuestra mente es libre de verdad, porque tan pronto despertamos volvemos a actuar como si la existencia fuese tan sólo esta experiencia sometida a reducción a las finas hierbas que nos vende el capitalismo: por completo desconectada de la verdad de nuestros cuerpos, de la relación con el medio natural y con el universo, de la sustancia de un tiempo que es infinitamente más vasto y más trascendente que la minucia que codificamos en los almanaques.

La última ola es un film imperfecto —se le nota que la sala de edición le comió varias escenas, lo cual torna abruptos ciertos desarrollos– pero que aun así, como casi todas las películas de Peter Weir, te descoloca, inquieta y, por eso mismo, estimula el pensamiento. Durante esta nueva visión, me regaló una perspectiva que estaba necesitando para reconsiderar la situación en que nos encontramos. Para empezar, una perspectiva respecto del tiempo. Los occidentales le imprimimos una dinámica bilardiana, resultadista a full, perentoria y urgente, cuando el tiempo universal procede a ritmos infinitamente más lánguidos, que escapan a nuestro horizonte mental — lo cual no significa que no estemos sometidos a sus ciclos, al contrario: lo estamos pero tendemos a ignorarlo, al precio de incurrir en gran riesgo. Por eso le tendría más respeto a alguien de la etnia Yolngu, como el actor que interpreta a Chris, que a un empresario de Melbourne convencido de que es Gardel y los cuatro guitarristas: ese aborigen contemporáneo sabe algo respecto de la existencia humana de lo cual el papafrita con casa, dos autos y lancha no tiene ni la más puta idea.

Solemos perder de vista que la rama occidental del experimento humano tomó un atajo que conduce a un cul de sac, un paraje sin salida. Somos gente que confundió la parte por el todo, el éxito con la plenitud, y que extendió la soberbia derivada de sus avances tecnológicos a la vida entera. Por eso nos creemos la hostia, el non plus ultra del fenómeno vital, cuando más bien somos una manga de pelotudos lanzados a una carrera suicida. Que el país más poderoso del planeta esté liderado por tan triste ejemplar sugiere que, antes que seguir evolucionando, los occidentales preferimos militar el derecho a permanecer cretinos. Y hacia allí vamos: rumbo a una vida entre cuatro paredes, conectados a maquinitas para producir dinero que nos permita seguir viviendo entre cuatro paredes, conectados a maquinitas — verdaderos extranjeros en lo que respecta al mundo y el tiempo naturales.

En ese sentido cuenta el alerta que expresan los aborígenes de La última ola. Porque ya es ominoso que hayamos perdido el Tiempo del Sueño, la conexión con lo que nuestros cerebros —versión 4.0 de los cerébros homínidos— sugieren por las noches. Lo que el lenguaje nos advierte hoy, al enlazar dos ideas mediante una misma palabra, es que también estamos en peligro de perder los otros sueños, los diurnos, aquellos que funcionaron como brújula para que la humanidad se moviese en dirección del saber y del respeto irrestricto al fenómeno de la vida. El Occidente contemporáneo dejó de alentar los sueños. Porque hacer guita no es un sueño: es una changa, un curro, un auto-engaño, una masturbación, una compulsión que no conduce a nada bueno — aun cuando ganes millones de dólares. Gaza, por ejemplo, es lo contrario de un sueño: una pesadilla diurna, la negación de todo lo digno y lo bueno con lo cual la especie humana se identificó en sus mejores momentos. Por ese camino vamos más que mal. Estamos acelerando la llegada del nuevo ciclo, mediante el cual el planeta intentará liberarse de los parásitos que pican su lomo y chupan su sangre.

La única manera de revertir ese proceso es recuperar nuestros sueños. Y en los momentos más luminosos de la historia, los sueños humanos han sido utópicos. Eso necesitamos, e imperiosamente: soñar otra vez con utopías, en todos los ámbitos — políticas, amorosas, ambientales, científicas, culturales. Porque hemos permitido que nos birlen la gracia de estar vivos, porque reprimimos y damos por olvidados aspectos esenciales de la experiencia humana, porque nos convencieron —y nos convencimos— de que los sueños diurnos eran tan insustanciales y absurdos como los nocturnos. Y es por eso que esto que atravesamos hoy se parece tan poco a la vida que podría ser, y tanto a la mera supervivencia.

Hay que elegir cómo querés que te pesque, la última ola: si atado a una maquinita y contando chirolas, o luchando por un mundo mejor para vos, los tuyos y para todos en general. Porque la única certeza de que disponemos es que la última ola llegará a todos, en un momento u otro. Lo que no está claro, lo que resta definir, es qué haremos mientras tanto.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí