La Historia fue escrita para decir que no fue culpa nuestra.

Sam Phillips, Love and Kisses

Todavía respirás pero no sabés por qué

La vida es un bocadito y a veces te morís

Todavía respirás pero no te das cuenta

No aguantes la respiración, pero las cosas lindas se van al infierno.

David Bowie, The Pretty Things Are Going to Hell

Cada cosa que hacemos, o dejamos de hacer, interviene el tejido del universo. Y cada gesto amoroso o desinteresado añade belleza a la figura que insinúa el telar infinito. Eso sí, la respuesta del universo a un gesto de esa naturaleza no es necesariamente amorosa. Más allá de este planeta todo es frío y silencioso, y esa indiferencia llueve sobre nosotros de tanto en tanto y cala hasta los huesos. Pero aunque no haya retribución al buen gesto y ese resultado entristezca, la belleza del acto virtuoso permanece intocada. (La virtud es su propia recompensa, insiste Cicerón desde hace milenios.) Sin embargo, días atrás hice algo amoroso que sacó a luz una trama que era mucho más que triste: la perfecta negación de toda belleza. Algo oscuro y viscoso que enturbió mi mirada, de un modo que —me temo— no tiene vuelta atrás.

El domingo 7 volví a la casa de mi infancia. Lleva vacía algunos años, desde que mi hermano la abandonó. El motor de la visita era práctico: sacar del medio la basura acumulada, para permitir una limpieza a fondo y el desarrollo de tareas pendientes en tiempo récord —albañilería, electricidad, plomería, pintura— de modo que quedase habitable. La necesitábamos para que una de mis hijas grandes, que vive en Irlanda, la ocupase a su llegada, con su compañero y mi nieto. (Cosa que ocurrirá, cruzo los dedos, en las próximas horas.)

Fui al caserón de Flores con mis otras hijas e hijos. Mientras los varones, que son chicos, curioseaban, ellas, que son grandes, le entraron duro a la tarea física. Como yo, que durante esa tarde llené de basura hasta el tope uno de esos volquetes de plástico que ahora hay en las calles. Al rato, nomás, la gente que circulaba hurgando entre los desechos lo vació por completo. Lo llené otra vez, volvieron a ahuecarlo en media hora. La Argentina de hoy: llena de humanos casi invisibles, cuya subsistencia depende de lo que el resto descarta.

Mientras revisábamos bolsas negras, cajas y cajones, para asegurarnos de no tirar nada entrañable, apareció de todo un poco. Cosas dolorosas, como los ejemplares de novelas mías que le dediqué a un ex familiar que terminó despreciándolas; o un texto de puño y letra de mi madre, donde dejaba asentada su renuncia a serlo desde que una noche, a mis 22, me fui de casa de un modo que arruinó el escaparate de la perfecta familia cristiana que tanto valoraba. Pero también tonterías tiernas, como la entrada al concierto de Sting que nunca llegué a usar, porque esa noche mi hija —la misma de Irlanda, sí— tuvo la peregrina idea de nacer. Ese ticket lo conservo, claro. Lo demás se purificó en el fuego.

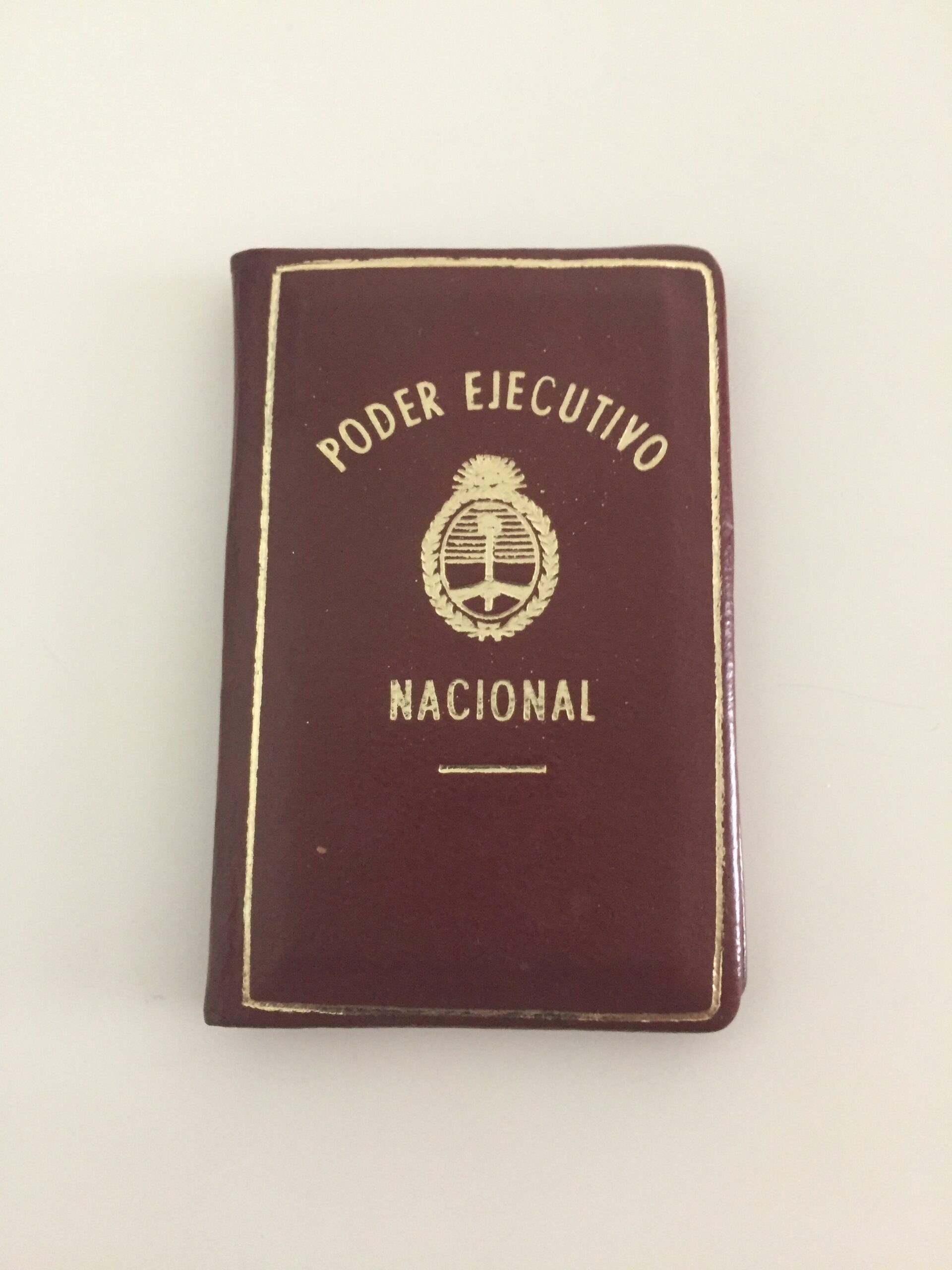

En un momento una de las chicas me enseñó un documento, para saber si lo tiraba o no. Era un carnet estilo librito, como los de antes. En la tapa de cuero o material similar decía Poder Ejecutivo Nacional. Me llamó la atención y lo abrí. Le pertenecía a mi tío, el hermano menor de mi madre. Con quien ya no tengo relación, porque se mudó a los Estados Unidos el siglo pasado y porque sus ideas —era supernumerario del Opus Dei— cavaron un abismo entre su persona y la mía. El carnet reveló que había sido asesor del Ministerio de Planeamiento, lo cual no me sorprendió, porque es economista. En ese trance le dije a mi hija que no lo tirase, lo cual ahora, con la perspectiva que activan los días, sí encuentro sorprendente. Durante esa tarde me había desprendido de múltiples chucherías de mis padres, a los que amé. ¿Qué sentido tenía conservar el documento de alguien que significaba poco o nada para mí?

Al regresar a mi casa actual, mientras acomodaba cosas que había traído conmigo —viejos libros y CDs que estoy disfrutando mucho, como los discos de Sam Phillips y uno de Bowie que casi no había escuchado—, volví a mirar el carnet. (Un motivo extra de desconcierto: ¿por qué lo traje conmigo, cuando podía dejarlo entre las otras cosas que decidí no tirar pero quedaron en Flores?) Recién entonces reparé en la fecha que figuraba en el interior, tipeada a máquina.

Se extiende esta credencial en Bs. Aires a los cuatro días de Marzo de 1977.

Marzo del '77. Cuando la dictadura todavía no había cumplido un año.

Me lancé a googlear. El Ministerio de Planeamiento de la dictadura fue una aventura breve, a cargo del general Ramón Genaro Díaz Bessone, ex comandante del II Cuerpo de Ejército. Creado en el '76, el Ministerio duró poco porque perdió la interna contra Martínez de Hoz, que estaba a cargo de Economía y tenía otras ideas respecto de lo que quería hacer con el país.

El cargo de discutible importancia ("Asesor", decía el carnet) no amortiguó el golpe. Llevo décadas estudiándome, para entender hasta qué punto me traumatizó la dictadura a pesar de que no tuve contacto con su violencia explícita. Al día de hoy, sigo atribuyéndole el fin de mi inocencia. Y creo que no hay mejor forma de entender mis novelas que como ejercicios para sobreponerme al terror que nos impuso. Por todo eso, sinceramente, no esperaba ahora (a esta altura del partido; a esta edad) descubrir que tenía un pariente directo que fue cómplice de los genocidas.

Viví el resto del domingo y el lunes en una nube que me acompañó donde fuere. El martes, cuando se lo conté al Indio, percibí algo más, de lo que no me había avivado todavía.

Mi nueva novela, una de terror que se llama Todos los demonios están aquí, no tiene más que un par de meses de publicada. Ubicada a fines del año 2001, está protagonizada por un psiquiatra a quien —por comodidad, pensaba yo— le concedí mi misma edad, le presté mi escuela secundaria y convertí en ex compañero de división. Este Tomás Pons carga con una pila de problemas (madre enferma, una separación que no termina de metabolizar, la condición de argentino en un país que está a punto de estallar), pero ninguno que lo agobie más que aquel que considera su karma.

Tomás Pons es pariente de alguien que colaboró, y gustosamente, con los genocidas.

Me voy a comer tu dolor

Me fascina la forma en que la realidad insiste en coincidir con algunas de las ficciones que escribo. En el '92 publiqué una novela que convertía a un pibe oriundo del barrio de Flores, como lo fue Bergoglio, en el primer Papa argentino. Ya en este siglo —entre 2009 y 2013—, imaginé un relato ubicado en un 2019 donde gobernaba Macri, al modo Macri. (Hambreando al pueblo. Fusilando pendejos.) Pero en ambos casos se trataba de hechos que entraban dentro del rango de lo probable. No hay nada parecido a una bola de cristal entre mis posesiones. Yo sólo había elegido una avenida entre las posibles, y la realidad tuvo la delicadeza de coincidir conmigo. (Cosa que no me alegraba, por cierto: el 2019 imaginario de mi novela era un llamado de atención contra ese potencial futuro; para que lo evitásemos, no para que lo votásemos.)

Pero nunca se me cruzó por la cabeza que descubriría algo como lo que me saltó a la yugular en la casa vieja. A partir de entonces, las preguntas no cesaron. ¿Lo sabía yo de algún modo y lo había bloqueado? Eso explicaría la intuición que mi novela había dramatizado, sin darse cuenta: yo imaginé a Pons a mi imagen y semejanza, pero lo cargué con una cruz que creía por completo ajena a mi vida... hasta que, post scriptum, entendí que el karma de mi protagonista también era mío.

Mi respuesta fue negativa, de forma invariable: no, no creo haberlo sabido ni tampoco intuido. ¿Pero lo sabía mi madre? En tiempo real, suena inverosímil que ignorase que su hermano trabajaba en el Ministerio de Planeamiento del '77. Lo que sí creo que ignoraba —entre otras razones porque, como millones de argentinos, no quería saberlo— era la verdadera naturaleza de lo que ocurría en las sombras. Tiempo más tarde, cuando la dictadura había caído y el juicio a las Juntas llevó el horror a las primeras planas, la vi sufrir intensamente. Muchas veces expuse mi convicción de que hubo algo en común entre el descubrimiento de esos espantos y el cáncer que se la llevó de un saque, cuando apenas había superado la barrera de los 50. Pero la presunción no dejaba de ser otro salto al vacío de mi parte. ¿Por qué asumí semejante cosa? Mi madre no fue la única adulta en espantarse al descubrir las cosas infames que habían ocurrido ahí nomás, en la misma ciudad, a cuadras de distancia, mientras seguía adelante con lo que pretendía una vida normal. Entre la revelación del espanto oculto, que conmovió a la mayor parte del pueblo argentino, y el cáncer con el que asumí que mi madre había fagocitado ese dolor como si fuese suyo y de nadie más, no existía conexión lógica.

A no ser, claro, que mi madre fuese consciente de lo de mi tío.

Me pregunto si esa consciencia ayudaría a explicar, también, el giro hacia la fe que signó los últimos años de mi vieja. Había sido una católica del montón, promedio, la vida entera: misa dominical y gracias. La secundaria confesional, privada, a la que me enviaron —en el '74, porque la politización de las escuelas públicas ya asustaba a mis padres, o eso pretendieron siempre— tenía una organización paralela con tendencia a la labor misionera, de la que participé aún después de egresado. Con el tiempo me abrí, pero mi madre se metió de cabeza, cuerpo y alma, y siguió allí hasta el final.

En mi novela, la madre de Pons ha girado hacia una fe de intensidad maníaca, como forma de expiación por los pecados de alguien que le es próximo. Mi vieja no llegó a los extremos de ese personaje, pero de todos modos hay entre ambas —la madre real y la de la ficción— muchas más coincidencias de las que sospeché mientras escribía.

En una escena, Pons, que ha ido a visitarla al geriátrico donde vive, le pregunta algo a sabiendas de que no recibirá respuesta. (Su madre casi no habla. Esa mudez no se debe a un problema físico, es una suerte de penitencia autoinfligida. Mi madre tampoco habla, desde hace mucho. Lleva décadas muerta.)

"Vos que sos íntima del Altísimo —le dice Pons—, ¿creés que nos perdonará alguna vez? Por todo lo que no hicimos. Por lo que toleramos. Por lo que condonamos".

No volveré a leer ese párrafo de la misma manera.

"¿Puede alguien decirme: 'Me voy a comer tu dolor'?"

El jefe de mi tío

Retorno al documental de Marie-Monique Robin, Escuadrones de la muerte, la escuela francesa (2003). Mi visión ya no se parece a la original: como dice el slogan de las películas de acción pedorras, esta vez es personal. El general Díaz Bessone —o sea, el Ministro a quien mi tío respondía— aparece después de los 30 minutos de metraje. Como el documental recuerda, Díaz Bessone estaba libre por obra y gracia de la ley de amnistía, y podía sentarse delante de una cámara como ustedes y yo.

Tenía la misma edad de mi viejo, Díaz Bessone: era del '25. Lo cual significa que cuando Robin lo entrevistó andaba por los 75 y monedas. Sin uniforme no impresionaba mucho, pero su actitud seguía siendo desafiante.

A partir de septiembre del '75, como comandante del II Cuerpo, había sido responsable de lo que se llamaba Zona Militar No. 2, que cubría Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Lo cual significa, entre otras cosas, que estuvo a cargo de los campos de concentración de esas provincias hasta octubre del '76. Es decir, durante la temporada de violencia más feroz. En la interna militar, formaba parte del grupo de lo que hoy llamaríamos "halcones", junto a nenes como Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason. Comparados con estos, a gente como Videla y Viola se los consideraba "palomas". Como el tipo tenía una cierta formación y era de argumentar a través de artículos y ensayos, muchos lo consideraban "el teórico" de lo que dieron en llamar "Proceso de Reorganización Nacional".

En octubre del '76, Videla creó el Ministerio de Planeamiento para Díaz Bessone. Desde allí este hombre propuso un proyecto nacional, que contemplaba arribar a lo que llamaba "una democracia cívico-militar" —vaya contrasentido— hacia 1990. Lo que proyectaba era una suerte de tecnocracia al modo Opus Dei, lo cual explicaría el desembarco de mi tío en esos equipos. Pero los presuntos moderados Videla-style se inclinaron por la receta liberal que propugnaba Martínez de Hoz. El enfrentamiento del Orejón con Díaz Bessone le costó el puesto al general en diciembre del '77.

Durante el gobierno de Alfonsín fue procesado por sus crímenes. Primero lo benefició la Ley de Punto Final del '87. En el '89 terminaron de blindarlo los indultos de Menem. Pero con la llegada de Néstor, todo cambió. En el año 2004 ordenaron su detención por la participación que tuvo en el Plan Cóndor. En el año 2005, al dictarse la inconstitucionalidad de los indultos, volvió a ser procesado. Se lo juzgó a partir del 2010 y se lo condenó a perpetua en 2012. Tenía otras causas pendientes, que quedaron en nada porque no se lo consideraba en condiciones mentales de sentarse ante un juez. Terminó muriendo no hace tanto: en 2017, a los 91 años.

Pero en el documental de Robin todavía estaba lúcido, además de libre. Y la forma en que justifica las torturas y las desapariciones es escalofriante: pura razón criminal, incontaminada por otra lógica que no sea la del poder absoluto. Había que obtener información a cualquier precio, dice, y los aprietes eran el método. Y había que aniquilar a los presuntos subversivos, y los fusilamientos a plena luz del sol eran políticamente inviables. Es notable la forma en la cual obtura la posibilidad de dar intervención a la Justicia y juzgar a los combatientes por los crímenes que podía endilgarles. La receta que pusieron en práctica —y Díaz Bessone fue uno de los responsables de llevarla adelante— era simple: tortura para obtener información, pronto despacho al otro mundo para aquel y aquella que ya habían perdido utilidad. Durante ese fragmento incluso menciona una cifra, aclarando que la considera hipotética: 7.000 desaparecidos, dice, aunque se apura a bajar el número, a sugerir que ni siquiera fueron tantos. Piénsenlo un instante. ¿Quiénes fueron los que, durante los últimos años, sacaron a relucir esa misma cifra para bajarle el precio a los 30.000?

(Ese es uno de los peores rasgos de esta pesadilla: el hecho de que no está encapsulada en el pasado sino actuando sobre el presente, con nuevo reparto y guión retocado pero fiel a la esencia del original.)

Ese tipo Díaz Bessone, que con calma absoluta explica que torturar y asesinar había sido lógico y necesario, es aquel a quien mi tío sonreía cuando se lo cruzaba en el Ministerio. La autoridad que reconocía como tal. Aquel a quien quería agradar, servir, serle útil.

Aun en el caso más benevolente, que sería el de creer que no fue más que un secretario glorificado o a lo sumo un técnico, la cuestión de fondo no cambia. En cualquier diccionario, la palabra que define a quien colabora con un criminal de un modo u otro —sin hacer distingos entre condición militar y civil— es siempre la misma.

Cómplice, se le dice.

Participante o asociado en crimen o culpa imputable a dos o más personas.

Persona que, sin ser autora de un delito o de una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos.

Parte de lo que corre por mis venas es sangre que comparto con un cómplice de los genocidas.

Díaz Bessone, en el documental de Marie-Monique Robin.

Mon oncle

¿Cómo se quita esta mancha? ¿Se quita?

Ya sé que, por (de)formación cristiana, estoy tuneado para experimentar culpa a raudales. Pero lo mío, más que un emprendimiento privado parece una industria.

Una de las primeras canciones que compuse hablaba de un tipo que tenía las manos negras como de brea. No podía limpiarlas con nada, y por eso tomaba la decisión drástica de cortárselas.

Uno de mis primeros cuentos coqueteaba con la ciencia ficción de desastres urbanos a lo Ballard, pero tenía un subtexto bastante obvio. Había una inundación fenomenal y el protagonista sobrevivía solo, aislado, en la terraza de un edificio altísimo. Existía otro lugar al que trasladarse para tener mejores chances —no pregunten detalles, no conservo el texto y apenas recuerdo esto—, pero no encontraba forma de llegar a él. Hasta que un fenómeno natural le regalaba la solución. Los cuerpos de las miles de personas ahogadas empezaban a flotar, hinchados y llenos de gases. Y como eran tantos los cadáveres que se apilaban en capas, empujando desde abajo, mi protagonista podía pisar a los que flotaban en la superficie, sin hundirse, y llegar al sitio más conveniente. Es decir, se salvaba pisando muertos. O también: los muertos lo ayudaban a sobrevivir.

Otro cuento —este sí que se publicó, en la revista llamada Alternativa Cultura que editaban compañeros de Periodismo de la Universidad de Lomas— era de ambiente más bien tolkeniano, y por ende remoto y fantástico, pero el eje era el siguiente. Por razones que no recuerdo (porque se publicó pero no lo conservo), el protagonista recibía un castigo muy peculiar: le ataban un cadáver, espalda contra espalda, y lo empujaban a atravesar un desierto, imaginando que lo esperaba la muerte segura. Así como se me escapa el crimen por el que lo condenaban, el final de la historia me es difuso. Lo único que recuerdo es esto: que el roce contra el cuerpo muerto le producía llagas, y que la prolongación del viaje hacía que esas llagas comenzasen a cicatrizar, pegando el cadáver a su cuerpo aún palpitante. Subrayo lo ya evidente, por las dudas: el muerto se convertía en parte suya, y eventualmente (creo) lo ayudaba a sobrevivir.

Esas cosas pensaba yo en plena dictadura, entre los 14 y los 19 años —porque terminé la secundaria con 16—, aun desde la carencia de datos y de pruebas y a pesar del silencio que colaboraban a urdir medios como Clarín y La Nación. (Otro eco de la pesadilla pasada que sigue operando sobre el presente.)

Nada sería más fácil que atribuir esas ideas a mi hipersensibilidad y mi temperamento melodramático. Por suerte elaboré parte de los dolores a través de relatos como Kamchatka y La batalla del calentamiento. Pero eso no cierra la cosa con un lindo moño. Porque siguió perturbando hasta hoy, hasta ahora. Alguna explicación tenía que haber para mi desapego por la casa familiar, cuando todo el mundo adora el lugar donde creció y experimenta nostalgias. ¿A qué se debía la reticencia a volver a esa casa que expresé acá mismo hace dos semanas, y a la cual me sobrepuse solo por amor a mi hija y a mi nieto? ¿Puedo expresar mi aprensión de otro modo que no sea como un reflejo intuitivo ante lo que no sabía, pero palpitaba, que podía descubrir? Si hasta la resolución del asunto se dio como en una novela. Pasé mucho tiempo preguntándome si mi viejo, que más allá de los defectos que todos tenemos fue un buen tipo, había hecho algo que mi cabeza bloqueó. Por algo, me decía, debe habérseme ocurrido inventarle a Pons un padre tan jodido. Y entonces, con la novela ya cocinada y en la calle, sobrevino el twist de la trama. El culpable no era aquel de quien yo sospechaba, a pesar de que no había evidencia en su contra. El culpable era otro, aquel de quien —como en los buenos policiales— no había sospechado nunca.

Antes de convertirse en un dogmático del Opus Dei, mi tío había sido el hermano con el cual mi madre nunca se había llevado del todo bien. Creo recordar una cordialidad impostada, en los contados encuentros sociales que nos reunían. Pero también había sido el tipo a quien yo admiraba de chico. El tío cool, que había dejado en su cuarto de la infancia un montón de revistas eróticas, como la que se llamaba Adán, en medio de las importadas dedicadas al automovilismo. Aquel que viajaba mucho por trabajo en mood internacional, aunque en especial por Latinoamérica: Chile, Costa Rica, Nicaragua. (Mmm...) Aquel que me recomendaba películas piolas —por ejemplo Blood Simple en el '84, la primera de los Coen—, me legaba libros en inglés de los que se desprendía en sus mudanzas —desde policiales negros de Ross Macdonald a toneladas de cómics de Charlie Brown— y hasta discos incómodos: por ejemplo la primera edición del musical Evita, en plena dictadura. Aquel que finalmente se instaló en Miami, puso un negocio, ganó un palo verde, se compró un Mercedes y se fundió, viéndose obligado a trabajar como economista para las Naciones Unidas en sitios donde nadie quería ir: como los países africanos sobre el Golfo de Guinea, de donde volvía con anécdotas que tenían que ver con serpientes que asomaban por los inodoros cuando estabas sentado ahí con el culo al aire y gusanos venenosos que se metían debajo de la piel y no podías extraer.

Ese tipo es también este tipo que acabo de descubrir. El en cierta medida típico porteño de clase media con aspiraciones, nieto de gallegos e hijo de un argentino de primera generación: mi abuelo, a quien le había ido muy bien con una concesionaria de Chrysler en Lanús. Mi tío fue el niño mimado de sus padres, por varón y por menor. Ignoro, y no creo que llegue ya a saberlo, si cayó al Ministerio de Planeamiento como quien acepta un puesto conveniente o si compartía todas las ideas y decisiones de su superior. Pero sí recuerdo que en algún momento me abrió la puerta del Opus, que era como el movimiento del que yo ya participaba, pero con mejores conexiones. Por instinto, ante todo, fue una oportunidad que dejé pasar.

Pero eso no me exime de la mancha que hoy me ensucia a mí y también a mi familia; un lamparón de brea que estoy dele fregar, sin que afloje ni un poco.

No abras esa puerta

No es que sea del todo necio. Entiendo que sólo me cabe responder por los actos u omisiones con los que intervine personalmente en la trama del universo. Pero una cosa es creer que la dictadura me traumatizó porque soy sensible y había percibido —mucho antes de saber— lo que estaba pasando. Y otra cosa muy distinta es descubrir que mi único tío carnal trabajó para el régimen. Seis grados de separación, las pelotas: yo estoy apenas a un intermediario de un genocida.

Me pregunto cuántos secretos de esa naturaleza siguen ocultos bajo la alfombra de nuestra normalidad; cuántas cicatrices existen todavía, disimuladas para permanecer a salvo de nuestra vista. Las Abuelas dicen que falta recuperar a 300 nietos. O sea que por lo menos existen 300 personas que no saben quiénes son, y que a esta altura se habrán multiplicado a través de hijos que tampoco imaginan de dónde vienen y qué sangre corre por sus venas.

El presente es incomprensible si no se consideran las derivaciones de la impunidad de cómplices e instigadores civiles. Porque acá hubo y sigue habiendo un proceso de Justicia que es considerado ejemplar por el mundo, pero que no pudo ir más allá de los responsables militares. Díaz Bessone, Videla & Co. fueron juzgados y condenados: Martínez de Hoz y el resto del tinglado civil, que cosecharon el fruto sembrado por la masacre que los milicos perpetraron para complacerlos, no lo fueron. La fortuna de los Macri en la Argentina se acrecentó locamente durante la dictadura. Si Franco no hubiese contado con venia oficial para ciertos negocios, es probable que Mauricio no hubiese sido exactamente el Macri que conocemos. A consecuencia de lo cual muchas cosas serían distintas, y también mejores.

Cuando empecé a escribir esto, Lucas González todavía estaba vivo. Acababa de ser baleado pero yo no lo sabía, y ustedes tampoco. Una desgracia semejante no puede ser reducida a un par de causales, pero a la hora de buscar explicaciones, hay dos o tres que no deberían faltar en ninguna lista. Existen hilos individuales de los que urge tirar, como el de este Gabriel Isassi que hasta hoy era inspector general de la Policía de la Ciudad (o sea, de la policía de Horacio Noolvides Larrenta), y que formó parte del combo de yutas vestidos de civil que fusiló a Lucas. Este es el mismo Isassi que viajó a Río Gallegos en junio de 2016, junto con otros cinco canas de la Metropolitana, que al ser detenidos por autoridades locales pretendieron que estaban de paseo y finalmente, al descubrirse que cargaban armas, dijeron estar laburando. ¿Qué hacían policías de CABA en Santa Cruz, qué jurisdicción tenían para trabajar en otra provincia? Lo indiscutible es que días después ocurrió el ataque contra la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, justo cuando estaba allí su cuñada, Cristina Fernández. ¿Casualidad? No me hagan reír. Aquel Isassi metido en una cosa turbia es el Isassi que operaba este miércoles en una opacidad semejante. Física elemental: toda acción genera reacción, toda impunidad termina por pasar factura.

Pero además de hilos sueltos hay tramas gordas con las cuales se entrelaza el asesinato de Lucas. Una es la naturalización de la violencia que se está creando, a partir de las declaraciones y el lenguaje corporal de fachos y fachas que ya conocemos. Se vuelven comunes el insulto y la amenaza como forma de argumentación. De allí se pasa a la violencia simbólica: las bolsas negras con nombre y apellido, la agresión contra los símbolos de las Madres y Abuelas. Y así se espesa el caldo. Un día se dará el paso que falta —el golpe, la pedrada, los disparos— y todos pensaremos: Y bue... ¡Estaba cantado! Y volveremos a concentrarnos en la tarea cotidiana, sin reparar en que acaba de abrirse la puerta de un nuevo infierno.

La otra trama es la de la llamada "inseguridad". Una caldera inextinguible, por la misma razón que lo es el tráfico de drogas: se trata de un negocio demasiado redituable para que alguien se tome en serio la tarea de desarticularlo o reducirlo a su mínima expresión. Le conviene a demasiada gente, la inseguridad: a los que en teoría trabajan para acabar con ella —de los policías a los fiscales y jueces—, pero también a los multimillonarios y los políticos y los medios que lucran cuando la cosa arde.

Si pudiésemos dar vuelta la trama del universo veríamos que, por detrás, los hilos que hoy preocupan se anudan secretamente con hilos más viejos, que no fueron cortados cuando y donde se debía cortarlos. El documento que encontré en lo de mis viejos me remitió al pasado de modo inevitable, pero ante todo me clarificó el presente. El hilo que representa ese carnet conecta directamente con los herederos civiles de la dictadura, que entre 2016 y 2019 llenaron nuestro futuro de explosivo plástico; y también con la mano de obra que, como Isassi, sigue respondiéndoles en las sombras. El 2019 real y el 2019 imaginario de mi novela El rey de los espinos habrán quedado atrás, pero allí donde se sigue gobernando a lo Macri, se sigue matando a lo Macri.

Los mismos métodos. Las mismas víctimas.

La mancha que ahora llevo encima me jode mucho, pero no me cambia. Al contrario, le da más sentido a lo que hice, sentí y pensé cuando no sabía de su existencia, y me reafirma en el sendero que transito. La sangre que llevan hijas, hijos y nieto será mucho más que la sangre del cómplice de un criminal; será lo que decidamos reescribir juntos, día tras día.

Durante esta semana, mientras trabajaba en el libro sobre Leonard Cohen que tengo entre manos, me detuve en una canción poco conocida que me dijo algo que viene a cuento. Se llama Paper Thin Hotel, y en una parte dice así:

Está escrito en las paredes de este hotel

Vas al cielo una vez que estuviste en el infierno.

Me gustó que esos versos considerasen —como ocurre en mi nueva novela, dicho sea de paso— que el infierno no es un destino definitivo. Lo cual sería un alivio, porque los argentinos cargamos con más temporadas al horno que turísticas en Gesell. Y a esta altura de la soirée, no vemos la hora de conocer un lugar más fresco. Lo cual no significa que reneguemos de los tiempos difíciles, porque su fuego quemó la hojarasca y templó la belleza que nos convirtió en quienes somos. Pero ya no estamos para negociar migajas con los dueños del festín. Ni para tolerar la pérdida de nuevos Lucas. Ni para que los poderosos escupan impunidad en nuestra cara.

Los signos de alarma están por todas partes. Nos dejamos arrinconar contra una puerta que dice exit, como la de las películas, pero que no conduce a ninguna salida sino al viejo infierno de siempre. (Esa es una de las pocas cosas que mamá Pons le dice a su hijo, en la novela: No abras esa puerta. No la abras.) Y al mismo tiempo pienso que la experiencia —la terrible, abismal experiencia que nos depararon las últimas décadas— no puede haber sido en vano. Es una posibilidad que no me entra en la cabeza: ¿de verdad seremos tan pelotudos, tan ciegos, tan tibios, de permitir que vuelvan a empujarnos a la trituradora, cuando los dolores del pasado duelen como si nos hubiesen fajado hoy y nuestra piel grita como una llaga abierta?

Si yo vencí mis resistencias, entré en esa boca podrida que era la vieja casa, limpié sus pestes hasta el hueso y la puse en condiciones de recibir vida nueva (no en soledad, claro: lo hice con los míos), podemos hacer lo mismo, entre todos, con nuestro país. Tal vez sea cierto que, como dice Bowie en el CD que rescaté, las cosas lindas se van al infierno. Pero en ese caso, también aprenden a salir de él y a no regresar nunca más.

Churchill tenía razón, a este respecto. Cuando uno sabe que atraviesa el infierno, lo peor que puede hacer es detener la marcha.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí