Hace dos semanas inicié una reflexión sobre el rol de la literatura en la creación de la Argentina, poniendo el acento en la narrativa creada por los plebeyos. Aunque este texto de hoy continúa esas disquisiciones, que pueden consultarse aquí y aquí, también se deja leer de manera independiente.

Para gran parte de los narradores argentinos del siglo XIX, la escritura era una herramienta para hacer política. Y no una menor sino esencial, poderosa a la hora de crear realidad. Sarmiento arranca a escribir Facundo en Chile, donde está exiliado, porque se enteró de que pronto llegará un emisario de Rosas y quiere mearle el territorio como los gatos; su deseo es predisponer a la opinión pública chilena —indisponerla, más bien— para que no se trague el relato rosista. Hernández arranca a escribir Martín Fierro siendo un fugitivo, porque Sarmiento le había sacado la roja —estaba proscripto— y la ley lo buscaba para meterlo preso. (Paradójicamente crea a Fierro desde el Gran Hotel Argentino, a pasos de la Casa Rosada que ocupaba Sarmiento, como Presidente.)

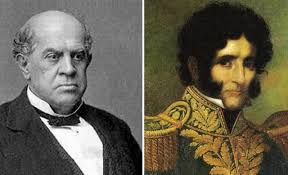

Tomar la pluma por entonces significaba, pues, participar voluntariamente del quilombo de lo real, meterte en ese barro. Pero no morían allí las demandas que la acción presentaba a los escritores. Para sustentar sus palabras, tanto Hernández como Sarmiento se vieron forzados a vestir uniforme y postergar la pluma por las armas. En algún momento ambos lo hicieron en el bando de Urquiza. Luego Hernández defendió al Partido Federal de los ataques de Sarmiento. Esto le valió el exilio en Brasil, luego el salto a Uruguay y finalmente el regreso clandestino a la Argentina. Es decir: cuando no estaban defendiendo sus ideas con la palabra, lo hacían con la espada.

Pero, una vez que sus causas se impusieron, prácticamente abandonaron la escritura. Hernández no produce otra obra literaria, en términos estrictos, más allá de las dos partes del Martín Fierro. Cuando llega a la Rosada, Sarmiento abandona su célebre pluma. (El detalle no es nimio, a la hora de valorar la influencia de los escritores durante esa era: "El mejor escritor argentino del siglo XIX —dice Piglia— llegó a Presidente de la República".) Tan claro es el corte que Sarmiento se ve conminado a efectuar entre el escritor y el Presidente, que ni siquiera pudo pronunciar el discurso inaugural que había escrito. Según cuenta Manuel Gálvez en la biografía que le dedicó, el discurso que Sarmiento bocetó fue rechazado por sus ministros. Lo que terminó leyendo en la ocasión fue lo que había escrito —y puesto en su boca— Nicolás Avellaneda. Es decir: al mismo tiempo que se consagró como político, Sarmiento perdió su voz.

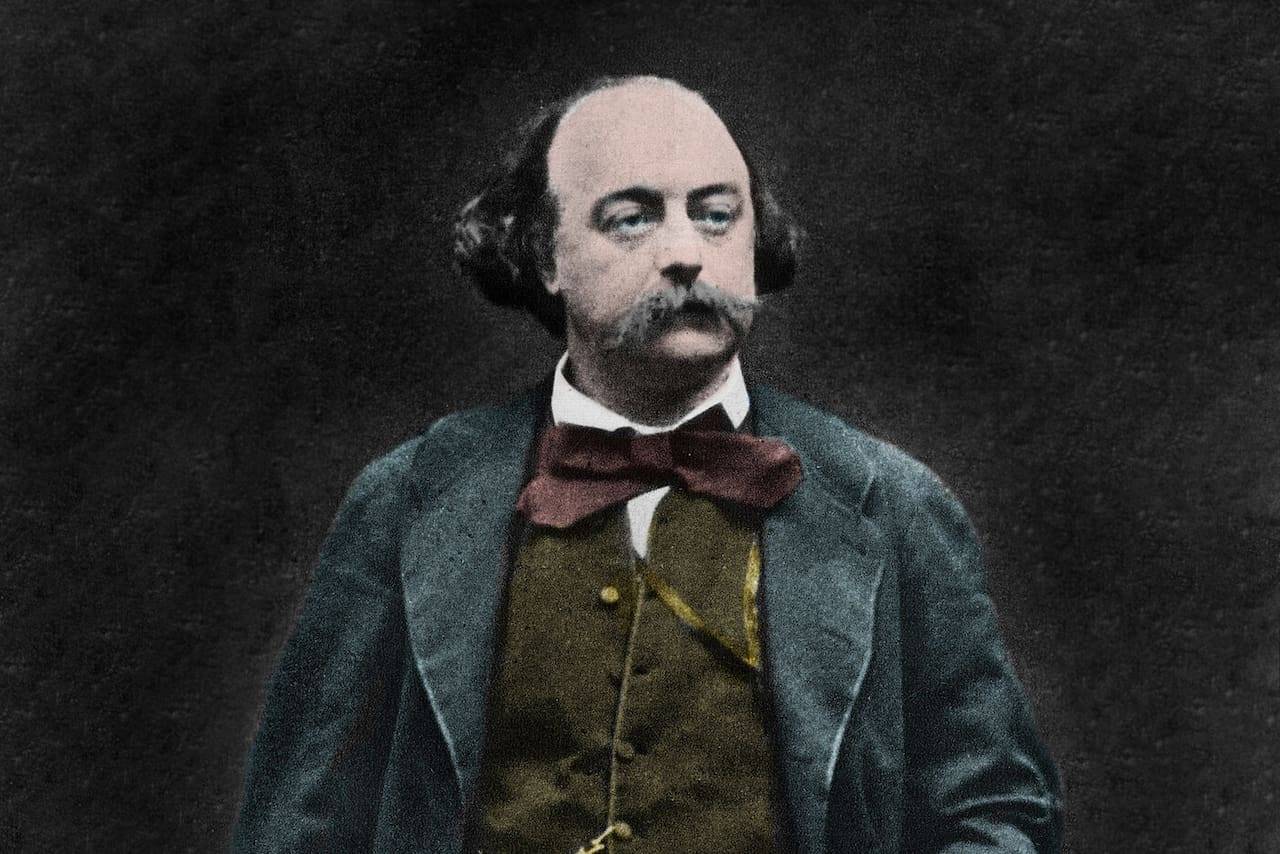

Consolidada la Nación, los escritores argentinos se desprendieron del uniforme y de la espada para consagrarse a su métier. Eugenio Cambaceres renuncia a su banca de diputado en 1876 para dedicarse a escribir Sin rumbo (1885) y En la sangre (1887), novelas que lidiaban con una movilidad social que se pretendía inalterable. Pero la mayoría tendió a escribir para acomodarse al molde que Sarmiento no había practicado, pero sí preconizado: imitar los modos de la literatura francesa, que por entonces era considerada la mejor del mundo. No la popular —Dumas, Balzac, Sue, que carecían de prestigio—, sino el modelo impuesto por aquel que, según Piglia, era el mejor escritor de la lengua francesa del momento así como Sarmiento lo era de la lengua argentina: Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. Los temas eran locales pero el tratamiento era importado, como si intentasen acomodarse a la prescripción de Echeverría: "Hay que tener un ojo puesto en la inteligencia francesa y el otro ojo clavado en las entrañas de la patria".

En términos generales, una vez que el bando unitario triunfó políticamente, los narradores se dedicaron a la escritura como práctica burguesa y privilegio de clase, un quehacer esencialmente improductivo: no necesitaban ganarse la vida porque ya la tenían resuelta, en tanto herederos de la casta triunfadora o socios del esquema de poder vigente. Pienso en el Lucio V. Mansilla post Excursión a los indios ranqueles, en Eduardo Wilde, en Miguel Cané. Tampoco puedo olvidar que, mientras aquí nombres como esos practicaban la nostalgia respecto de sus juventudes doradas y producían obras menores, al norte del continente se escribían obras como Las aventuras de Tom Sawyer (1876), Retrato de una dama (1881) y La roja insignia del coraje (1895). La energía mitopoiética de nuestras primeras obras —a partir de la prosa paranoica del Plan revolucionario de operaciones, y de la ambición del Facundo de condensar una nación entera en un libro— se pinchó al acabar las guerras intestinas. Al afrancesarse —al concebirse a sí misma como reino autosuficiente, incontaminado por la realidad social y política—, nuestra literatura se tornó intrascendente, un consumo suntuario.

A comienzos del siglo XX, un escritor podía aspirar ya a la notoriedad nacional sin ser otra cosa que escritor. Pienso en el Lugones que se creyó continuador del espíritu nacional que atribuía a Sarmiento y Hernández y produjo textos celebrados que hoy son ilegibles — una aberración, literatura en estado de metástasis. Tenés que estar muy confundido respecto de lo que significa narrar para ponerle la firma a frases como: "Arriba, en el perfil de las rocas, soslayado por el cierzo que vibraba al rape su cáustica titilación, bajo el alba descolorida aunábase el grupo con el monte". Cualquiera que hoy lea La guerra gaucha merece un reconocimiento al Masoquista del Mes, o recetas para garantizarse medicación psicotrópica durante un año. No sorprende que una ofuscación como esa haya conducido a la colaboración lamentable de Lugones con el primer golpe militar del siglo XX, liderado por el también impresentable general José von Pepe Uriburu en 1930. ("La primera mala palabra que aprendí en casa —recordó Rodolfo Walsh en el '68— fue uriburu".)

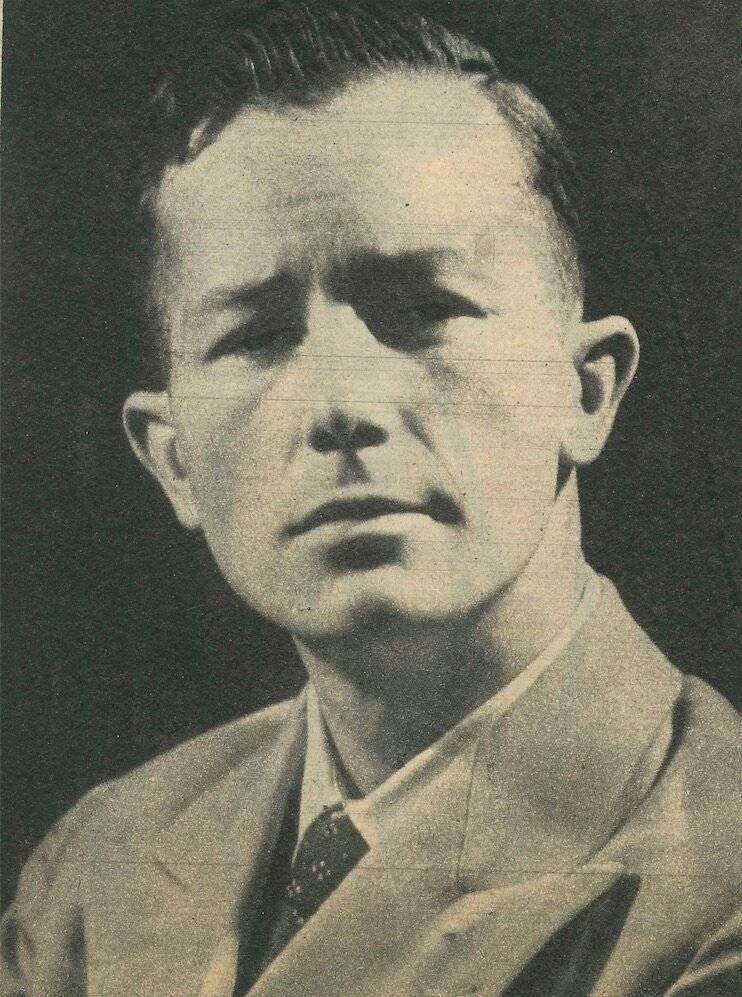

Tuvimos que esperar a que apareciese Arlt para que nuestra narrativa volviese a producir algo tan poderoso y singular como el Facundo. Sin proponérselo, el Arlt de Los siete locos y Los lanzallamas retomó la mirada conspirativa que estaba en las raíces de la narrativa argentina, tal como la formuló en 1810 el Plan revolucionario de operaciones.

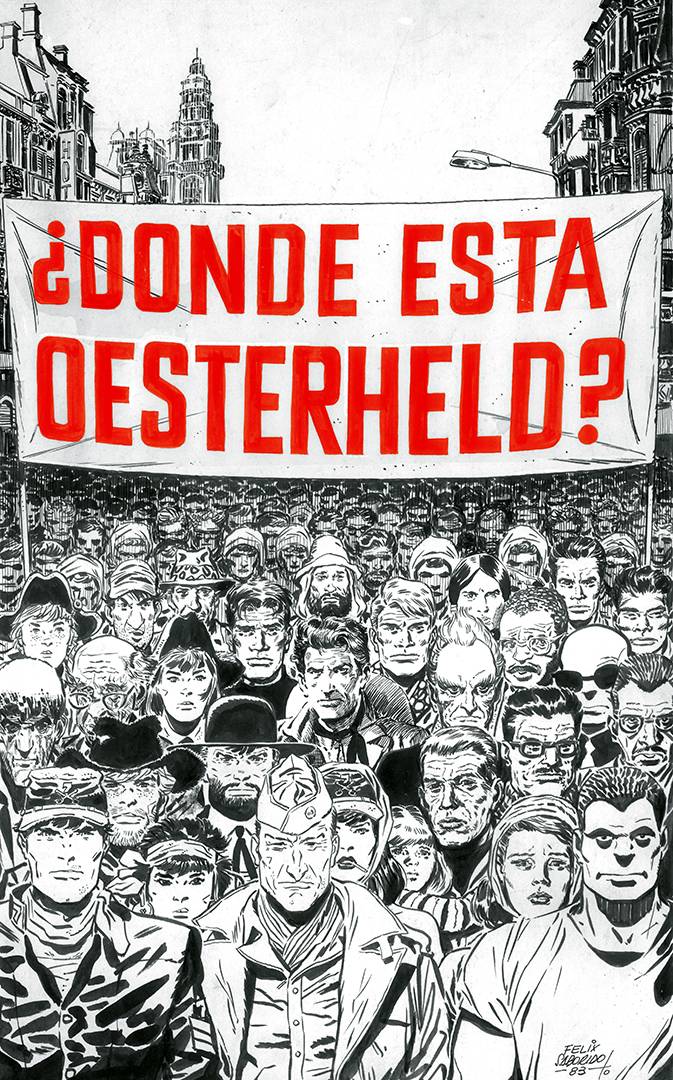

Recién a mediados del siglo XX, y puntualmente a partir del peronismo, volvió a generarse una literatura conciente de estar haciendo política, pero de una forma inversa a la que habían practicado Echeverría y Sarmiento. Ellos produjeron literatura porque aspiraban a moldear el país. Pero gente como Oesterheld y Rodolfo Walsh crearon obras que terminaron por incidir sobre la historia argentina, aun cuando, al menos en sus comienzos, no habían aspirado a otra cosa que producir literatura, y nada más.

Oesterheld da un paso al frente

Tanto Oesterheld como Walsh podrían ser clasificados como pertenecientes a la clase laburante con aspiraciones que, cuando hay exceso de voluntarismo, confundimos con la clase media: por encima de la media en términos intelectuales, pero proletarios por sus condiciones de trabajo. (Como Oesterheld, también Walsh era descendiente de inmigrantes, en este caso irlandeses. El buen pasar de la familia lo dilapidó Walsh padre en mesas de juego, lo cual condujo a Rodolfo y a otro de sus hermanos al internado que le inspiró cuentos maravillosos y desoladores.)

Oesterheld y Walsh empezaron labrando territorios que en su tiempo se consideraban para-literarios: la historieta, el periodismo y la literatura de género. Me refiero a esos cuentos policiales a la inglesa que ya atrasaban en 1953, cuando publicó Variaciones en rojo —para ese entonces, obras capitales de la nueva narrativa policial como Cosecha roja y El sueño eterno ya llevaban 24 y 14 años publicadas—, pero que por entonces eran todo lo que Walsh se consideraba capaz de escribir.

Las obras capitales de ambos: El Eternauta y Operación Masacre, no pueden parecer más disímiles. Una habla de una invasión extraterrestre, otra investiga un crimen real. Y sin embargo, comparten elementos esenciales. Ambas empujaron a sus autores a ir más allá de la mera escritura y a convertirse en co-protagonistas de lo que contaban.

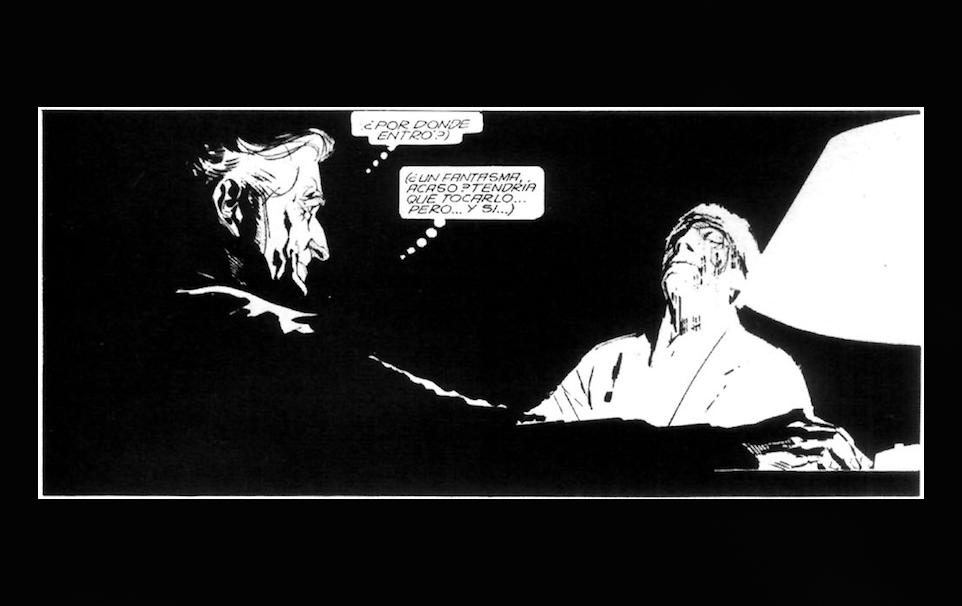

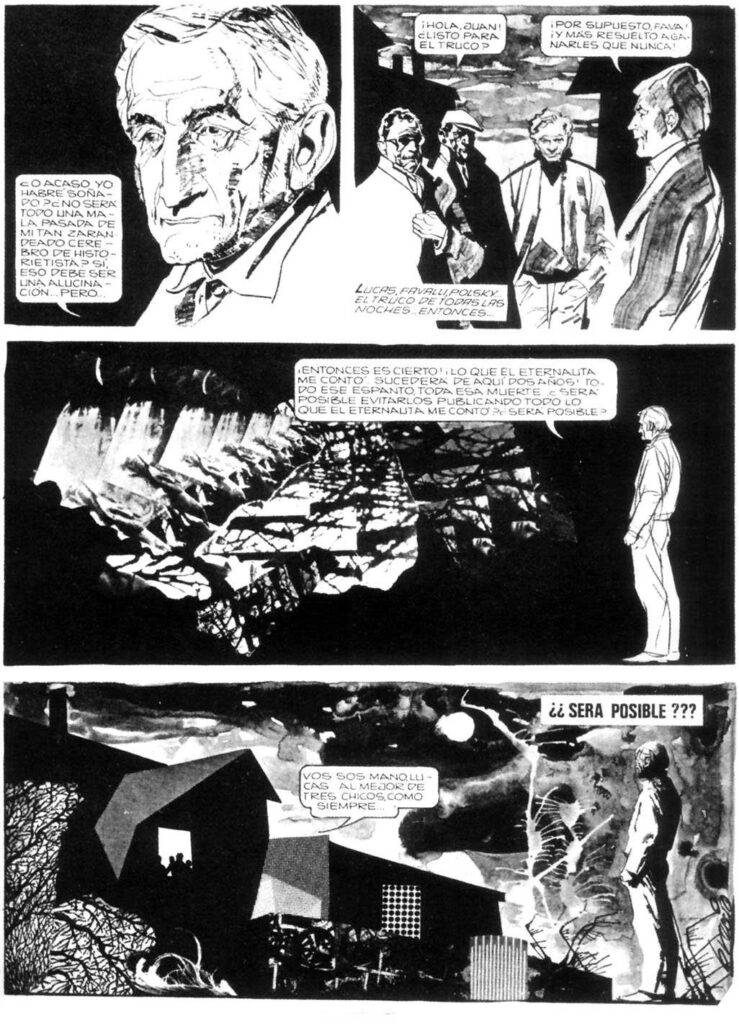

En el primer Eternauta (1957-1959), Oesterheld formaba parte de la historia, como una pieza más de un recurso narrativo: era el anónimo guionista de historietas a quien Juan Salvo contaba su experiencia y que, al final, se decidía a escribirla. Pero en El Eternauta 2, que fue publicada en el '76 —o sea, con la dictadura en el poder y Oesterheld viviendo en la clandestinidad—, el narrador ya ha dejado de ser tan sólo el narrador. A esa altura no le alcanzaba con cumplir con su oficio: para sentirse útil en el marco de la resistencia contra los invasores, necesitaba hacer algo más.

En las primeras páginas de El Eternauta 2 revela que el narrador tiene nombre y apellido: Héctor Germán Oesterheld. Y este Germán es Oesterheld en todo, a excepción de dos diferencias esenciales. Su rostro no se parece al modelo real, sino al personaje que Solano López había dibujado entre 1957 y 1959. (En 1969, sin embargo, el guionista que Alberto Breccia dibujó para la reescritura del Eternauta original era un calco de Oesterheld.) Además, el Germán del Eternauta del '76 dice ser un hombre solo. Imagino que Solano López no habrá modificado los rasgos del guionista primigenio para sostener la coherencia entre una versión y otra. De todos modos, el hecho de que los rasgos del Héctor Germán Oesterheld de la ficción del '76 no se correspondan con la cara verdadera ayudaba a no facilitar su identificación a simple vista. Razón que explica por qué HGO dice allí ser un hombre solo, a pesar de que estaba casado y tenía hijas: es fácil presumir que lo hizo para proteger a aquellos de su familia que aún no habían sido secuestrados o muertos por la dictadura. Pero además, el Germán del '76 no se limita a contar la historia, como hacía el guionista que aparecía en El Eternauta original. Acá se convierte en un combatiente más, que lucha a la par de Juan Salvo y de los sobrevivientes.

Lo cual reproduce la realidad del Oesterheld que escribía en el '76: el guionista que había dejado de ser sólo guionista para convertirse además en militante político y trabajar por la revolución, como sus propias hijas. Es decir que, en El Eternauta original, la aventura la protagonizaba Juan Salvo y Germán (o sea Oesterheld) se limitaba a narrarla. Casi veinte años después, Germán se mete de cabeza en la acción y sus mitades participan en simultáneo, con absoluta coherencia: el Oesterheld de la ficción resiste a los Zarpos —una versión degradada de los humanos, que han sucumbido al canibalismo—, mientras que el otro Oesterheld, el real, resiste a la dictadura — a los otros caníbales, que vestían de verde y de azul.

Esto colocó a Oesterheld en una situación extraordinaria. Porque se conocen muchos casos de cronistas de guerra que escribieron al fragor del combate, o de poetas que produjeron estrofas entre una escaramuza y otra. Pero no me consta ningún caso de un artista escribiendo la continuación de una obra ya legendaria en clandestinidad, mientras era perseguido y a su alrededor caían como moscas sus compañeros y hasta sus hijas.

Hay un cuadro en el que Solano hace un primer plano del ceño de "Germán" —o sea, de Oesterheld—, retorcido por la angustia. El texto dice: "El llanto me impide ver nada". Y el globito muestra a un Germán que piensa, arrasado por el dolor: "¡Todos muertos!" Allí se diluyen todas las diferencias entre el HGO ficcional y el verdadero. Cuando uno sabe lo que ocurrió en la Argentina de entonces —cuando uno es consciente de la masacre que estaba teniendo lugar—, el dramatismo de esta viñeta excede, y por mucho, los confines de la obra historietística. En El Eternauta 2, estamos en presencia del extraño caso de la obra literaria que dramatiza la historia fáctica y le confiere carne y sangre narrativa, en tiempo real.

¿Quién cuenta la historia?

Nacida como investigación periodística sobre los fusilamientos del basural de José León Suárez durante la autodenominada "Revolución Libertadora", Operación Masacre comienza narrando en tercera persona ("Nicolás Carranza no era un hombre feliz, esa noche del 9 de junio de 1956") y termina en primera. Leemos en el epílogo: "Una de mis preocupaciones... Ese método me obligaba... Tiempo después hablé con la viuda..." Lo que durante el primer tramo del relato era la crónica de un fusilamiento, transicionaba sutilmente hacia la descripción de una investigación desde adentro, narrada por su propio investigador, que así se convierte en un personaje más. Del mismo modo operan los sucesivos prólogos a las diversas ediciones del libro.

Los dos primeros son una suerte de aro aro del escritor, que necesita dejar en claro que no es peronista, pero que de todos modos ha decidido cumplir con su responsabilidad ciudadana al echar luz sobre una injusticia. Pero el prólogo de la tercera edición, que a partir de entonces se convirtió en el definitivo, ya es una pieza literaria per se. Una suerte de making of de la investigación, que presenta a uno de los protagonistas del libro en el párrafo de apertura: "La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Keres o Nimzovitch que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana". Antes de que termine el párrafo inicial, queda claro que Walsh será uno de los protagonistas del relato.

Al meter al narrador en el corazón de la acción, tanto Oesterheld como Walsh hacen uso de un recurso literario, que no por ello deja de tener un subtexto, y hasta una intencionalidad, política. En primer lugar, porque intenta dar una respuesta honesta, transparente a la pregunta: "¿Quién cuenta la historia?" En Facundo el autor apela al mismo recurso. Ya en la Advertencia que abre el libro dice que quien narra es Domingo Faustino Sarmiento: "A fines de 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros...". Para, a continuación, contar que escribió con carbón en los baños del Zonda las siguientes palabras en francés: ON NE TUE POINT LES IDÉES. Lo cual constituye un doble engaño aunque no adrede, sino como fruto de un desliz pre-freudiano. Porque la frase no pertenece a Forteuil como dice Sarmiento sino a Diderot, aclara Piglia. Y además es inexacta, dado que el original sería On ne tire pas de coups de fusils aux idées, o sea: A las ideas no se las fusila, y no Bárbaros, las ideas no se matan, como tradujo aquí la crítica liberal. (El desliz de Sarmiento tiene una consecuencia más: disimula cuál es, entre nosotros, el bando que tiene una inclinación compulsiva a los fusilamientos.) En último término, la cita falaz encripta un aviso en el arranque —la verdadera Advertencia del autor—: Todo lo que van a leer a partir de aquí no es exactamente como lo cuento.

Porque si bien Sarmiento es honesto al declarar que es él quien contará la historia, lo que viene después es equívoco, dado que el autor pretende hacer algo que está más allá de su alcance: encapsular en un libro la totalidad de una nación y arrogarse la potestad de expresar no sólo su punto de vista, sino también el de su adversario político. Sarmiento quiere acabar con Rosas pero lo hace de manera indirecta, porque evita hablar de su enemigo ("Sería agraviar a la historia escribir la vida de Rosas", explica), pero al mismo tiempo se fagocita literariamente a Facundo Quiroga, casi como si dijese: Ya no represento tan sólo a la civilización sino también a la barbarie que es parte de esta nación, lo cual torna prescindible a Rosas. O, si prefieren: Todo lo que hay que contar de la Argentina, puedo contarlo yo. Lo cual no es cierto.

Tanto el Facundo como el siglo inicial de la literatura argentina están construídos sobre un escamoteo, sobre un acto de desaparición de dimensiones descomunales: la negación de los derechos más elementales —y entre ellos, la negación de la voz— de los pueblos nativos de esta tierra. En toda esa narrativa, o no están –serían nuestros primeros desaparecidos, como sugirió David Viñas en Indios, ejército y frontera (1982)—, o están reducidos a una condición animal, o sea pre-humana. Dice Sarmiento que a nuestra tierra, "al sur y al norte, acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, sobre los ganados que pacen en los campos y sobre las indefensas poblaciones". Es decir, los nativos de esta tierra no son gente. Son meras alimañas, predadores naturales, a los que —por extensión— hay que eliminar como se elimina a las comadrejas y a los pumas. Hay tanta mala leche en el Sarmiento que esto escribe, que lo traicionan en simultáneo la geografía —en la Argentina no hay hienas—, la biología y el lenguaje — las hienas no son abejas, ni se agrupan en enjambres. Nuestra entera literatura está edificada sobre ese presupuesto tácito: Todo lo que escribimos lo hacemos porque antes matamos, o como mínimo desplazamos y silenciamos, a quienes narraban aquí antes que nosotros.

Cuando Oesterheld y Walsh reclamaron su turno, tomaron precauciones a la hora de encarar sus obras consagratorias. Primero, aclararon que quien contaba no era una voz omnisciente, que todo lo sabe y encarna la verdad histórica, sino apenas ciudadanos individuales, con nombre y apellido. Y segundo, que sus voces no incurrirían en la desmesura de Sarmiento, que pretendía estar en condiciones de contarlo todo, sino que contarían tan sólo aquello que estaban en condiciones de ver, y de lo cual podían dar fe. El Eternauta cuenta un hecho que afecta a la humanidad, pero desde el punto de vista de un único hombre, Juan Salvo. Operación Masacre cuenta un crimen de Estado, desde el punto de vista del único que lo investigó.

A través de Facundo, Sarmiento quiso dar por consumada a la Argentina como hecho literario, con moño y todo. Pero ni Oesterheld ni Walsh creían que la Argentina ya estaba hecha, al contrario. Por eso se concentraron en describir el mecanismo que la perpetuaba como una realidad inacabada, atascada en la misma fase larval. Porque, para muestra basta un botón. Y cuando contás una conquista y una resistencia —aunque se trate de una extraterrestre, y por ende imaginaria—, contás todas las conquistas y las resistencias. Y cuando contás un acto represivo de los que el poder real multiplica para perpetuarse —aunque se trate de un fusilamiento puntual, acometido en un lugar ignominioso—, también los contás todos.

Una solitaria incursión al futuro

No se puede negar que el Facundo pesa sobre Operación Masacre como una sombra terrible. Para empezar, se trata de dos obras escritas en caliente, con el objetivo común de incidir sobre la realidad. (Ya dije por qué arrancó a escribir Sarmiento, el propósito de Walsh era denunciar el crimen que el poder y la prensa tapaban y emplazar al Poder Judicial a hacerse cargo.) A consecuencia de su relación con hechos que todavía se estaban desenvolviendo, sufrieron parecidos vaivenes en su destino editorial. Las versiones originales de ambos textos se publicaron en partes, en medios de prensa. Cuando llegaron al libro, se les adosaron y quitaron textos. Sarmiento metió una introducción y dos capítulos nuevos al final. En la segunda edición, metió una carta a Valentín Alsina y sacó los dos capítulos finales. En la tercera, metió el prefacio que Mary Mann había escrito para la edición en inglés. En la cuarta —la última que Sarmiento supervisó— dejó todo lo que había ido agregando y repuso los dos capítulos finales.

Operación Masacre mutó de forma constante entre diciembre del '56 —cuando Leónidas Barletta, uno de los miembros originales del Grupo Boedo, publicó la entrevista al fusilado Livraga en su revista Propósitos— y el año '77 en que el fusilado fue el mismo Walsh.

Primero fue una sucesión de artículos en la revista Revolución Nacional, luego otra serie en Mayoría y finalmente el libro publicado por la Editorial Sigla, de Marcelo Sánchez Sorondo. A su vez el texto del libro fue cambiando con cada nueva edición. Tuvo tres prólogos distintos hasta arribar al definitivo que leímos todos, donde cuenta cómo se gestó el libro. (Cada prólogo es una crónica de cómo Walsh evolucionó desde un anti-peronismo declarado a la aceptación del movimiento como vector principal de la lucha por la liberación. En una entrevista de comienzos de los '70 que se difundió hace semanas, lo expresa con precisión. No dice soy peronista. Dice: He asumido al peronismo. La misma precisión expresiva que caracteriza todos sus textos post Variaciones.)

Además corrigió el texto interminablemente, lo expurgó, añadió y quitó apéndices. (La tercera edición, por ejemplo, incluía al final un Retrato de la oligarquía dominante. En la cuarta lo quitó, para reemplazarlo por un capítulo llamado Aramburu y el juicio histórico.) Es decir que, hasta último momento, Walsh siguió creyendo que podía mejorar Operación Masacre, tunear el libro para convertirlo en una herramienta adecuada a cada nueva situación política e histórica que sobreviniese.

La última mejora del libro llegó post-mórtem. La edición que conservo es del '84 —es decir, poco después de la caída de la dictadura— y al final agrega un apartado sobre la adaptación del libro al cine, que Walsh guionó, y la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que difundía el 24 de marzo del '77 cuando lo emboscaron y fusilaron en plena calle. Ignoro si llegó a fantasear que esa carta cerrase el libro, pero imagino que le parecería un corolario apropiado. La Carta era un documento militante, que informaba sobre lo que la dictadura estaba haciendo y la mayoría de los argentinos ignorábamos por entonces, y culminaba con esa formulación inolvidable: "...Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles". A esa altura Walsh también vivía y actuaba en la clandestinidad, como Oesterheld.

Pero Facundo y Operación Masacre no se ligan tan sólo por sus mutaciones editoriales. Algo del espíritu sarmientino acosaba a Walsh, como lo revela la escritura de un capítulo que, finalmente, tuvo el buen tino de excluir del libro. El capítulo 23 cambia el tono que traía el relato hasta entonces, y se pone portentoso. Allí Walsh interpela al basural de José León Suárez como si fuese un personaje más, del mismo modo en que Sarmiento interpelaba al espectro de Facundo en los primeros tramos de su libro: "¡Siniestro basural de José León Suárez, leproso de zanjas anegadas, pestilente de moscas gordas y azules en verano, insultado de bichos muertos insepultos, corroído de latas y chatarra, velludo de pastos acerbos, último sumidero del mundo, mira la carga que te traen!"

Hasta ese punto, Walsh venía narrando en un tono que podríamos calificar de moderno, comparado con lo que era tanto la prosa literaria como la periodística del momento: preciso, económico, filoso. Pero el del capítulo 23 es un Walsh que parece haber advertido que la narración que llevaba adelante podía ser algo más que un texto de denuncia o una investigación: ¿y si estaba en condiciones de reivindicarse también como un texto literario? En esa instancia, todo indica que Walsh consideró la posibilidad de modificar el tono, como si dijera: Esto es para que vean que, además de escribir una prosa eficaz y cortante, también puedo expresarme como un escritor hecho y derecho. Cosa que intentó, aun al riesgo de comprometer la novedad que traía a la narrativa argentina, al pecar fugazmente de una ambición digna de ser calificada como sarmientina.

Con la primera edición en la calle, toleró el hecho de que el libro no obtuviese el impacto soñado: ni en los tribunales, ni en la prensa política y policial, ni en las páginas culturales. Eso confirmó su desconfianza respecto de los mestizajes. (En una carta a Donald Yates, abominaba de la novela negra: "No la toleraremos dentro de la novela policial, porque equivale a una hibridación de géneros... Resulta una combinación algo excesiva". Todavía creía que el policial genuino era el original, el del enigma que era un juego mental y no un drama que ponía en escena lo esencial de la condición humana — incluyendo lo social y político.)

Tal vez el punto de inflexión tuvo lugar en el '64, cuanto terminó de escribir el cuento Esa mujer y comprendió que lo que había hecho —transmutar un reportaje sobre el destino final del cadáver de Eva en una ficción— estaba bien, y tenía sentido. No era del todo periodismo, y a la vez era una ficción llena de verdades codificadas. Se trataba de una materia nueva, que podía combinar lo mejor de los dos mundos y llegar más lejos que ambos por separado. Ese mismo año del '64 reeescribe Operación Masacre por primera vez. Durante la segunda reescritura, que culmina en el '69, la cordura prima y el capítulo 23 va a dar al tacho de basura.

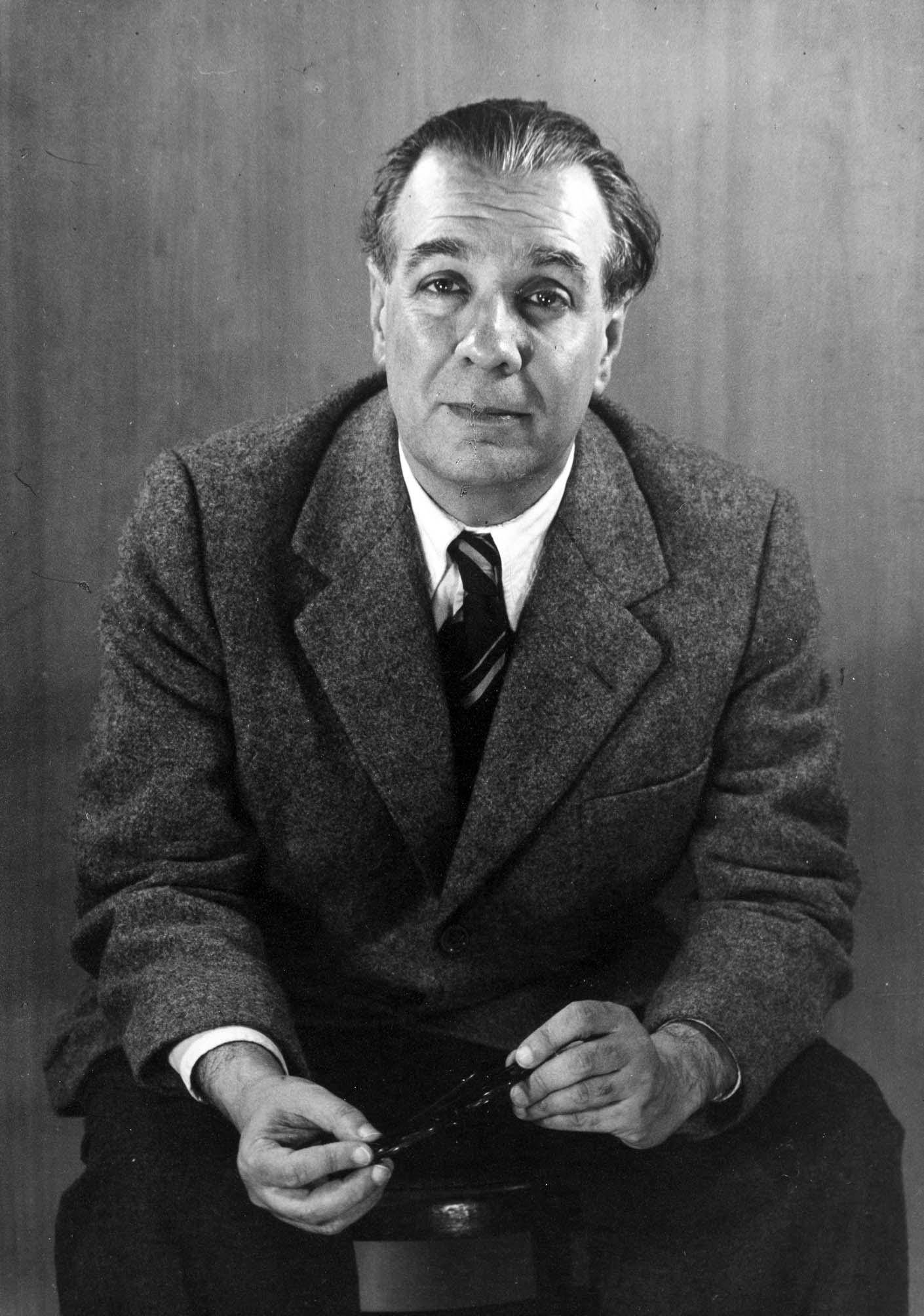

Se habría convencido, imagino, de que tal vez no había nada de malo en los híbridos en materia de género y que su librito podía tener un valor extra, más allá del documental. A esa altura Operación Masacre calificaba ya como una obra que, mientras engarzaba con tradiciones de la narrativa argentina —el libro anfibio, que en este caso no es solo crónica pero tampoco solo ficción; la temática conspirativa, y por ende paranoica—, podía presentarse como lo nuevo, el alumbramiento de una literatura post-borgeana. Porque el límite de la literatura borgeana lo expresó el mismo Borges en 1973: "Yo no puedo imaginarme a un peronista", le dijo entonces a Fernando Sorrentino. El tipo que podía imaginar a un hechicero de tiempos inmemoriales, a Marco Flaminio Rufo, a un vikingo, a Shakespeare, al detective Lönnrot, a una mujer violada y al Aleph, no tenía resto para imaginar a un peronista. Pero Operación Masacre le reveló a Walsh que no sólo podía imaginarlos: también podía sentir con ellos.

Mi primer recuerdo consciente de Walsh data de septiembre del '84, cuando Horacio Verbitsky publicó una apreciación de su viejo amigo, colega y co-militante en el segundo número de la revista El Periodista de Buenos Aires, donde él había comenzado a trabajar y yo también. Allí recordaba que Piglia se había planteado lo siguiente en la novela Respiración artificial: "¿Quién de nosotros escribirá el Facundo?" A continuación, Horacio arriesgaba su propia respuesta: "(Operación Masacre) Es nuestro Facundo, nuestro Martín Fierro". Releo ahora el texto de Horacio después de mucho tiempo y me pregunto si toda esta reflexión —que todavía no concluye, se darán cuenta— no se deberá a la necesidad de comprobar personalmente que Horacio tenía razón, que era verdad que Operación Masacre era todo eso y algo más, cifrado en las últimas palabras de su alocución: "Una incursión solitaria al futuro". Ese mismo futuro que hoy habitamos.

(CONTINUARÁ.)

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí