El martes me reencontré con el cincuenta por ciento de mi biblioteca, que había quedado en casa de mi suegro. (Otro veinticinco sigue en la casa que fue de mis padres, oficiando de rehén. Y un cero coma algo que está en manos de mis hijas, adeptas al tráfico hormiga. Algún día la reuniré toda, aunque temo que esa reconstitución produzca un efecto inesperado en el continuum espacio-tiempo.)

Por la mañana temprano había pescado un tweet de Sergio Ranieri que me despabiló: ese día se cumplían 35 años de la muerte de Cortázar. Por esa razón, de modo inevitable, durante la distribución en los estantes nuevos sus libros destacaron del resto como si fuesen fosforescentes. Dejé apartados el ejemplar de Bestiario que parece una miniatura, el volumen desgajado de Todos los fuegos el fuego que me legó el tío Tito, Final del juego, Rayuela y una edición que reúne algunas de sus cartas. En casa de mis viejos deberían estar Los premios y El libro de Manuel, que esculqué durante los '70 —la frase LONSTEIN ON MASTURBATION, así con mayúsculas, me quedó grabada desde entonces— porque tenía unas descripciones de sexo poco ortodoxo que en aquel momento, como diría un amigo poeta, inspiraron unas pajotas terribles.

(Durante décadas creí que el tío Tito había cedido su ejemplar de Todos los fuegos el fuego para aligerar el equipaje, mientras saltaba a Chile, Honduras y El Salvador para finalmente afincarse en los Estados Unidos. Finalmente entendí que soltar a Cortázar debió haber sido parte de las condiciones esenciales para ser aceptado in toto como miembro del Opus Dei.)

Siempre me encantó, Cortázar. Su descubrimiento fue una revelación. Obra de la señorita Barbeito (maestra de escuela pública Leandro N. Alem del barrio de Flores, número 19, distrito 12), que nos leyó en clase un cuento de Final del juego que se llama Los venenos. Era una historia engañosamente simple, con subtexto de iniciación amorosa entre preadolescentes, que estalló con un pop en mi cabeza. Yo venía alimentándome desde los cuatro con una monodieta de clásicos de la aventura —Dumas, Salgari, Stevenson, Verne, Melville, London y siguen las firmas— y mi sueño era dedicarme a escribir cosas parecidas, que ocurrirían en la Malasia, en Marte o en el vientre hediondo de la Londres decimonónica. Pero escuchar Los venenos me convenció de que también podíamos usar nuestro lenguaje para contar aventuras (sin necesidad de imitar las traducciones de Editorial Tor o la jerigonza de las novelitas pulp, quiero decir), que además no tenían por qué ocurrir en el Yukón ni en un barco ballenero sino que podían pasar en Banfield.

Con el tiempo devoré cuanto Cortázar cayó en mis manos, hasta que crecí e imaginé haberlo superado para pasar a cosas mayores. (Léase: Borges.) Aun así registré vívidamente su muerte, que tuvo lugar durante los primeros meses de nuestra recuperada democracia. A pesar de la nube de pedos en que vivía a mis veintidós años, no se me escapó su último viaje a Buenos Aires, durante el cual lo abrazaron lectores amorosos mientras las nuevas autoridades electas hacían lo imposible para que su desamor tomase estado público. (De hecho se ocuparon de no invitarlo a una reunión oficial con intelectuales, a pesar de que lo sabían acá. La leyenda urbana —suscripta, entre otros, por Osvaldo Soriano— le atribuye el veto de su nombre al actual apologista de la Segunda Alianza, Luis Brandoni.) Debe haber sido mi primer registro del precio que pagan los artistas que ponen el cuerpo para defender la causa de las mayorías; mi descubrimiento de Walsh tuvo lugar más tarde, por culpa de un artículo de Verbitsky en El Periodista de Buenos Aires, que se llamó "El Facundo de Rodolfo Walsh" y recién leí el 22 de septiembre del '84.

El tiempo es un ovillo gordo del cual tironeamos de a un tramo por vez, por más que su extensión —pasado, presente y futuro— ya exista por entero. Es la única forma en que me explico por qué percibimos hechos que no entendemos del todo, hasta que pasa un tiempo equis, se produce el clic y ahí sí: cae la ficha y se devela por qué habíamos atesorado algo que parecía un saber perfectamente inútil — un download candidato a ser borrado a la primera de cambio, para hacerle espacio a mejores datos.

Durante los años en que lo leí tupido no cuestioné nada, porque mi fidelidad a sus textos se explicaba sola: me gustaba cómo escribía y la disposición mobiliaria de su cabeza, que producía placer y me desafiaba a la vez. Lo que no pesqué fue que, además de disfrutarlo como cualquier otro lector, yo estaba archivando a Cortázar en mi disco rígido mental, para entenderlo mañana.

Ningunos monstruos

No había vuelto a leerlo en serio, ni siquiera en medio de la bambolla que armaron cuando Rayuela cumplió 50. (Comprensible: del conjunto de los que amamos a Cortázar, formo parte del subconjunto que prefiere los cuentos.) Pero, con la multitud de libros ya en su lugar, agarré ese relicario que es Bestiario —mide 16 por 10 centímetros, me tomé el trabajo de medirlo— y decidí probar suerte.

Casi me caigo de culo. El librito arranca por Casa tomada, que disfruté en su momento y más tarde relegué por culpa de esa interpretación que se convirtió en vox populi: la historia de los dos hermanos cuya casona va siendo ocupada ambiente tras ambiente por fuerzas oscuras fue etiquetada como una alegoría sobre el peronismo, en la línea de La fiesta del monstruo de Borges y Bioy. (Que es del '47, mientras que Bestiario es del '51.) Es posible que se me haya abierto una gotera en la azotea, pero después de releerlo yo no suscribiría con tanta liviandad la tesis del antiperonismo. Que el relato esté contado por el hermano varón no significa que su punto de vista coincida exactamente con el del escritor. Tal como lo registré ahora, Cortázar no se muestra enamorado de sus protagonistas, al contrario. Los hermanos revelan características parasitarias, son dos buenos para nada —ella teje el día entero, él estudia estampillas y se queja que desde el '39 no llega a la Argentina nada valioso en materia de literatura francesa— que habitan una casona que les queda grande y por supuesto heredaron, limitándose a cobrar mes tras mes "la plata de los campos".

Los comentarios que el hermano desliza obligan a que el lector se distancie, que considere al narrador desde una perspectiva irónica, dado que exhiben ese aire mayestático —de entitlement, diría Georgie— de aquellos que se creen tocados por la varita del derecho divino. Irene, la hermana, es descripta como "una chica nacida para no molestar a nadie", un rasgo muy propio de nuestras clases medias, convencidas de que lo hacen todo bien y no le deben nada a ninguna fuerza externa a su esfuerzo personal. Y el hermano considera la posibilidad de derribar la casa al fin de sus días, "justicieramente", con tal de no legársela a "vagos y esquivos primos": el derecho de propiedad considerado extensión inalienable de la vida individual. La receta de la felicidad con que el tipo encara la ocupación de su casa parece craneada por Durán Barba: "Se puede vivir sin pensar", dice.

Coherentemente, la descripción de las fuerzas que los van desalojando de cada ambiente es inexistente, cuidándose así de sugerir rasgo monstruoso alguno. Al contrario, dado el contexto de la narración, esos okupas —materiales o inmateriales, da igual— actúan de modo que reclama para sí el adverbio inusual a que el narrador apeló al principio: los usurpadores serían los hermanos, que no tienen más justificación para el uso exclusivo de esa propiedad que un título heredado, mientras que los que fuerzan la convivencia con ellos estarían haciendo uso, y "justicieramente", de un espacio desperdiciado.

Lejos de ser el relato antiperonista que tenía registrado, Casa tomada suena hoy a parodia sobre el pánico clasemediero ante el populacho que —imaginan— quiere adueñarse de todo. Eso es lo que más me impresionó de la relectura a salto de mata que hice de sus cuentos: la forma en que, a diferencia de lo que ocurre con narradores a los que aquí se venera mucho más (léase: Borges), los cuentos de Cortázar siguen contándonos y produciendo hipótesis sobre el hoy.

La fiesta de Borges

Otro cuento que me había impactado sin que lograse explicarme por qué es Las ménades, que como Los venenos formaba parte de Final del juego (1956). En general prefiero los relatos que tienen argumentos prodigiosos y te dejan patitieso, como Continuidad de los parques y La noche boca arriba, pero Las ménades no es uno de esos, al contrario: apenas tiene algo que pueda ser definido como una historia. El narrador asiste a una velada orquestal en el teatro del pueblo, y sobre el final el entusiasmo del público ante la excelencia de la música se va de madres; la gente enloquece, se abalanza sobre el escenario liderada por una desconocida vestida de rojo y termina devorándose a la orquesta entera.

Creí entender por primera vez Las ménades —el título se refiere a esas mujeres de la mitología griega que, poseídas por el dios Dioniso, se entregaban a un frenesí místico en medio del cual eran capaces de despedazar a Orfeo— en diciembre de 2001. Al salir a las calles estalladas de gente desmelenada por el corralito, sentí que estaba viendo una versión fílmica de Las ménades dirigida por George Romero. Ese fue el clic. Claro —me dije—, el cuento habla de esto: de nuestra reprimida clase media, que la va de apolínea por la vida pero que, tan pronto tañís para ella la nota precisa, se vuelve loca y es capaz de morfarte cruda. Desde entonces me sentí en presencia de ecos de Las ménades cada vez que veía imágenes de la turba antikirchnerista. Esas viejas desencajadas que gritan cáncer, yegua, cuélguenla o llevátela Néstor ante las cámaras, y sin pudor alguno, son nuestras ménades de hoy.

Releyendo el cuento confirmé mi intuición y encontré matices nuevos. La primera parte es una crítica social desopilante. El narrador se reconoce como clase media con veleidades culturales, como el resto del público que lo rodea, pero su posición ante el hecho artístico es apolínea, o sea mesurada, razonable. Por eso le divierten los excesos ditirámbicos de sus conocidos a la hora de elogiar a la orquesta y ante todo a su director, a quien llaman el Maestro; los interpreta como sobreactuación, una expresión cuya función esencial no es crítica sino destinada a subrayar la pertenencia del elogiante al círcul(it)o de quienes pueden apreciar cierta excelencia. Lo que dicen del director habla más de ellos que del Maestro. Por eso, a medida que releía, pensé: Esto me hace acordar a los disparates con que tanta gente ensalza a Borges. Porque está lleno de gente que (sobre)actúa que entiende y disfruta de Borges, convencida de que eso la eleva por encima del vulgo; los que siguen sosteniéndolo como tótem desde la academia y los medios tienen otras intenciones, más perversas.

Seguí releyendo y sopesando la hipótesis y, a los pocos segundos, me sorprendí en plena carcajada. Venía pensando que insertar a Borges en Las ménades podía ser arbitrario, ¡y descubrí que el mismísmo Cortázar lo metía en el ajo! No lo recordaba en absoluto, pero es así: "...A la derecha, dos o tres plateas más allá, vi a un hombre que se estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Un ciego, sin duda; adiviné el brillo del bastón blanco, los anteojos inútiles. Sólo él y yo nos negábamos a aplaudir y me atrajo su actitud".

Cuando el público enloquece, el ciego que hasta entonces había conservado la elegancia pierde la forma humana igual que el resto: "...Me distrajo un grito agudísimo a mi derecha y vi que el ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, clamando, reclamando, pidiendo algo". Llegado este punto, insisto en mi arbitrariedad. Todos conservamos una imagen de Borges que es la propiedad encarnada: un tipo incapaz de elevar el volumen de la voz, que practicaba un humor oral que tornaba innecesaria la vulgaridad de la risa. Y sin embargo hubo un momento en que el ciego sucumbió al descontrol de la locura, en que se menadizó. ¿Qué otra cosa es La fiesta del monstruo sino Borges y Bioy asumiendo que el odio a Perón y el morochaje es una emoción que lo justifica todo —hasta la incursión en el pecado mortal de escribir como el culo?

No se culpe a nadie

Releer con ojos frescos me recordó que hace un par de años le entré a El muerto de Borges, que permanecía impoluto en mi memoria, y me llevé un chasco. Seguía estando muy bien, no voy a mentir —la anécdota es sublime—, pero esta vez lo encontré lleno de ripios que no había percibido en mis primeras lecturas. La cantidad de veces que repite oscurx u oscuramente. (¿Adrede, dicen ustedes? Nah.) El abuso en materia de adjetivación. ("...Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche". Ugh...) Frases que revelan la deformación de tanto leer en inglés. ("Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga": ¡qué mierda de oración!) Salteando esos escollos, todavía pude proceder con cierto placer —El muerto no es La fiesta del monstruo, un texto francamente ilegible—, pero llegué al final con la sensación de que Borges no era todo lo que había llegado a creer — peor aún: todo lo que me habían persuadido de creer.

En cambio, releer los cuentos de Cortázar me produjo alegría. El puñado que alcancé a revisar me pareció preciso, eficiente, desprovisto de los lastres que hacen que un texto envejezca mal o se preste a la malinterpretación; osado en su concepción —un ilusionista en perfecto dominio de sus habilidades—, pero sin llamar nunca la atención sobre la forma que despliega. Ese lugar común de que Cortázar sería apenas un escritor de iniciación, ideal para adolescentes e incluso niños como el que yo era cuando lo descubrí (gracias, señorita Barbeito), es simplemente un infundio. Si tomamos sus mejores cuentos, se banca un mano a mano con los mejores de Borges como un campeón. Y ni les digo si comparamos algunos a partir de reglas del juego que comparten.

Por ejemplo, la intención del imitar el habla coloquial. La de La fiesta del monstruo es un grotesco intolerable, porque así veían Borges y Bioy al común de la gente: como un esperpento. Se trata de una lengua que ha hecho metástasis, detrás de la cual no hay nadie; pura paranoia, la entidad informe que presentan como un pueblo peronista de violencia mazorquera, lo cual en el '47 suponía pura difamación. (El cuento es una vergonzante paráfrasis de El matadero.) Lean Torito de Cortázar, en cambio. Ahí también hay una recreación de la lengua popular, pero que a pesar de las limitaciones del narrador —un boxeador derrotado, Cortázar se inspiró en la figura de Justo Suárez— trasunta una dignidad invicta. Detrás del habla coloquial de Torito no hay una entelequia, sino una persona. Que prefigura dolorosamente al Cortázar ninguneado por las autoridades de su país, durante su visita final del '83; y hasta al escritor a quien se le baja el precio de manera constante: "Qué le vas a hacer, ñato. Cuando estás abajo todos te fajan".

Mi intención no era la de meterme a comparar escritores. Bah, un poquito sí. ¿No sería hora de sacudir un poco el árbol añoso y considerar si Borges, aun siendo un narrador enorme, está o no a la altura de lo que su reputación pretende? Hay que tener en cuenta que, más allá de sus valores intrínsecos, lo que lo convirtió en una montaña de cima inaccesible que tampoco se puede cruzar —porque su función era bloquear el avance de otro tipo de energías narrativas— fue una operación política. Que hoy sigue funcionando, tratando de sostenerlo allí mientras por las dudas se trabaja para canonizar escrituras que también la van de neutras — literatura de cantón, antes que de barrio.

Yo creo que algunos de nuestros escritores —Cortázar, obvio, pero también Walsh a pesar de la brevedad de su sprint como narrador— atravesaron la montaña Borges por adentro, valiéndose de túneles, y emergieron mejores al otro lado, conservando las piedras preciosas que habían encontrado y descartando el lastre. Por eso no los perdonan los CEOs de la cultura: porque encarnan la posibilidad de una versión superadora. El ninguneo a Cortázar de las últimas décadas no es ingenuo. Y la insistencia en tratar a Walsh como militante antes que como escritor —sumada a la falta de una efectiva difusión de sus ficciones— responde, creo, al mismo deseo de retrasar un proceso natural aunque sea a la fuerza. La dialéctica del poder local es la misma que se usaba en el Japón feudal para que las proporciones femeninas fuesen decorosas: a las japonesas les daban zapatos chicos para que no creciesen sus pies, a nosotros nos ponen sombreros diminutos creyendo que así no se nos ensanchará el coco.

A veces me pregunto cómo es posible que gente inteligente, razonablemente instruída y sensata —gente como nosotros, quiero decir— caiga en las trampas de la interpretación que el sistema siembra por todos lados. Yo lamento, por ejemplo, haberme tragado la hagiografía borgeana con sedal y todo y la vergüenza de haber considerado posible que, tal como circulaba, Cortázar no fuese para tanto. Si algo me conmovió fue reencontrarme con aquellos cuentos y descubrir que seguían siendo impecables, que todavía funcionaban como prismas a través de los cuales mirar nuestra realidad actual y descubrirle formas nuevas. Hay escritorxs magníficxs que hablan de cosas que no podrían estar más alejadas de nuestras vidas. (De uno y el universo, diría, permitiéndome cierta maldad.) Pero hay otros que en su momento escribieron cosas que, además de producir delectación estética, siguen siendo herramientas que nos permiten desmontar el presente y ayudan a entender.

Pienso en Juan López y John Ward, por ejemplo, aquel poema con que, faltando a sus principios, Borges se refirió a un hecho real del que era contemporáneo. (Esto es la guerra de Malvinas, y los combatientes que se veían enfrentados.) El poema revela hasta qué punto sus recursos expresivos eran inadecuados para interpretar lo que ocurría en su tiempo: las simetrías limpias a las que apelan tantos de sus escritos no sirven para decodificar los grises que constituyen la mayor parte de nuestra realidad. Puedo creer, no sin esfuerzo, en la existencia de un soldado inglés que aprendió español para leer el Quijote, pero de los soldaditos argentinos, el 99% no tenía por entonces ni la más puta idea de quién era Conrad; si habían leído algo, era Patoruzito y gracias.

Aun cuando escribe sobre hechos de los cuales es contemporáneo, Cortázar lo hace de un modo que resuena más allá de sus coordenadas espacio-temporales. En Recortes de prensa, que es del '80, rescata un suceso histórico —la tremenda suerte de los Bruschtein Bonaparte a manos de los genocidas— pero lo formaliza de tal manera que sigue siéndonos útil como comodín todavía hoy, aun cuando la mano venga mala. La expresión "la cotidiana acumulación del espanto" se refiere inequívocamente a la vivencia en dictadura, pero ¿no resuelve también la cuestión de cómo definir la experiencia de existir en la Argentina de Macri?

No hay caso: es válido escribir como un demiurgo que observa el mundo desde afuera y desde arriba —en especial, si se escribe tan bien como Borges—, pero a mí me gustan más lxs que escriben desde el mismo lodo en que uno está, y compartiendo la búsqueda por la salida más próxima.

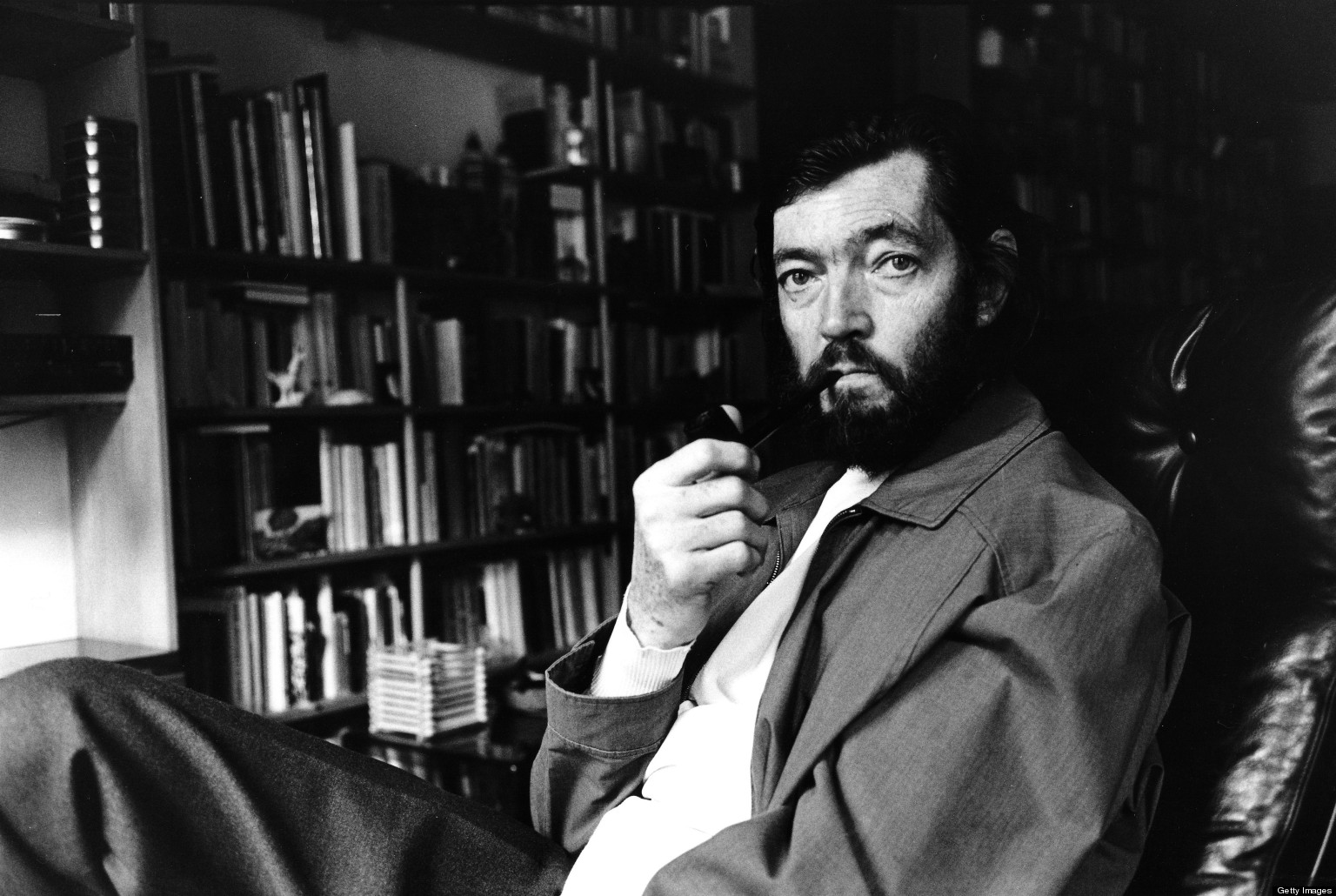

A pesar del trajín de ese día de mudanza, no se me escapó que era mucha la gente que celebraba a Cortázar en las redes; y no con la formalidad helada de quien tilda una efeméride, sino con el afecto de quien sigue agradecido por los servicios prestados. Me molestó el recuerdo de la indiferencia con que el alfonsinismo lo trató, después de todo lo que Cortázar se había movido para reclamar el retorno de la democracia. (Su militancia de izquierda alborotaba las plumas del tibio pájaro socialdemócrata.) A pesar de que se lo bancó como un duque, habrá sido un trago amargo. Pero el cariño con que la gente lo celebraba hoy en las redes me hizo considerar el reconocimiento que le dispensaron entonces, allí por donde circulaba; el tipo alto, de barba, ojos claros y erre patinadora —creo que había prescindido de los Gauloises, otra de sus señas de identidad, a fines de los '70— era una figura inconfundible.

Presumo que el afecto de la gente era todo el mimo que importaba. Y me alegra que lo haya recibido en vida. Hay quienes escriben para perderse y aislarse, pero por regla general, aquellos que persiguen la excelencia tanto en la vida como en la narrativa escriben para encontrarse: con los otros, con el mundo, con sus emociones, consigo mismos.

Decir que me reencontré con Cortázar puede ser apropiado en sentido literal, pero como frase es engañosa. Releyéndolo me sentí como la Celina de Las puertas del cielo, que con tal de volver a milonguear y ser feliz es capaz de cagarse en la muerte.

Lo que estaba perdido no eran sus libros, sino yo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí