Hay sobre la mesa unos cuadernos con algunos poemas de infancia. “Mi mamá y sus costumbres”, se titula una serie, donde la por entonces niña Andrea Suárez Córica, hoy artista visual, ambientalista urbana y una de las fundadoras de HIJOS La Plata, describe a su madre Luisa diciendo que le gustan sus manos suaves, su sonrisa y su pelo suelto, “a mis hermanos y a mí nos da todos los gustos y no se suele enojar”. No fue algo que la niña pudo disfrutar en el tiempo: la madre murió después de haber cumplido 30 años. De pronto, a Andrea un día le dijeron que había fallecido en un accidente. Los adultos que la rodeaban en su entorno le dijeron eso: que repita ante los demás que su madre murió en un accidente.

“¿Vos sabés quién mató a tu madre, Andrea?”, le preguntó alguien, mucho tiempo después, cuando Andrea ya era una joven adulta. Surgió el nombre de Gastón Pedro Varela, un ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) ejecutado luego por Montoneros. Las piezas del rompecabezas tardan en recomponerse, y ese es uno de los ejes que persigue Un solo latido, un documental sobre Luisa Córica, con investigación y dirección de Pedro Benito. Andrea Suárez Córica, una de sus tres hijas, es la guía del relato, y no casualmente se encuentra con una amiga de su madre en la reconstrucción de su secuestro en la estación de trenes de La Plata el 6 de abril de 1975, antes de que los verdugos la trasladen hacia Berisso. “La secuestraron seis hombres armados, de civil, mi mamá se agarraba de una de las columnas pero fue en vano”, relata Andrea. Su cuerpo apareció el día siguiente en la playa berissense de “Los Talas”. Los vecinos habían escuchado detonaciones y se alarmaron: estaban acostumbrados a la pesca pero no a la caza furtiva en la zona.

En el documental surge el testimonio de Adolfo Fito Bergerot, militante de la JP y quien fuera vecino, compañero y pareja de Luisa. Fito recuerda que vivían con la puerta abierta de sus departamentos céntricos, que la belleza de Luisa era algo que nadie podía ignorar, que los hijos de ambos jugaban hasta cualquier hora. “Era una fiesta”, acota Andrea, y cuenta que empezó a darse cuenta que su madre hablaba por teléfono entre códigos con gente desconocida, y luego supo que era para que ellos, sus hijos, no supieran que se trataba de su militancia política. Con tres hijos, trabajadora del Hipódromo de La Plata, Luisa tenía una inclinación artística: había participado en 1961 como extra en la película La mano en la trampa, de Leopoldo Torre Nilsson, y más de una década después, en 1974 y tras un casting con el mismo director, fue una de las actrices de Boquitas pintadas, adaptación de la novela de Manuel Puig. En una escena, Luisa, vestida con una blusa clara y una camperita negra, escucha a Alfredo Alcón preguntarle si podía sentarse en su mesa.

“En las asambleas estudiantiles, donde participaban miles de personas, Luisa no pasaba desapercibida. Era un imán”, le dijo el director de cine Marcelo Piñeyro a Andrea. El mismo imán que la militancia juvenil, con las ideas del peronismo revolucionario tanto como del amplio espectro de la izquierda, encuentra en los jóvenes de la época, capturando a propios y extraños, a orgánicos e independientes. La atmósfera se fue poniendo turbia y los sectores reaccionarios salieron del closet. En 1974, miembros del grupo de extrema derecha CNU ingresaron a trabajar en el Hipódromo de La Plata por orden del gobernador peronista Victorio Calabró. Con el objetivo de acallar protestas y garantizar “la caja”, poco después asesinaron impunemente a más de una decena de personas, entre trabajadores y activistas.

“A través de una trama de acciones parapoliciales, el documental se detiene en la singular historia de Luisa, una de las tantas víctimas de la CNU. De este modo, se propone como modo de reflexión acerca de la impunidad, la memoria singular y colectiva, y el valor de la vida y la poesía”, explica el director Pedro Benito. Nacida en La Plata en 1944, Luisa además escribía poesía y algunos de sus versos funcionan en el documental como bisagras. Ingresó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 1974, inscribiéndose en el Profesorado en Filosofía luego de terminar sus estudios secundarios en el turno noche. Después de sumarse a comienzos de los ´70 a la JP, donde fue dos veces detenida por su actividad política, Luisa militó en la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP). Luego empezó a trabajar en la Contaduría de la Cámara de Diputados a la par que se mantenía como empleada por reunión en el Hipódromo, donde era delegada gremial. De acuerdo al testimonio de uno de sus hijos en el juicio denominado “CNU” en La Plata, fue hostigada por esa organización en diversas oportunidades y recordaba que ella nombraba al Indio Castillo como “la peor amenaza”. Quienes la conocieron no dudan en recordarla frente a cámara por su belleza, ímpetu y frescura, pero principalmente por su gran solidaridad, alguien que dejaba las puertas abiertas de su casa justificando que “si algún compañero necesita algo, que entre nomás”. Otros dicen que era simple y aguerrida, “la Flaca siempre era de ir al frente”.

Una vida breve en permanente ebullición y cortada de cuajo. Nadie puede entender cómo aquella joven mujer, sola con sus tres hijos, con casi dos trabajos, iniciada en el teatro y el cine, podía también darse el tiempo de escribir poesía, actuar en películas, estudiar en la facultad y, además, como si todo hubiera sido poco, participar en las asambleas sindicales y políticas, tanto en sus espacios laborales como en los universitarios. “La sola mención de sus actividades habla del protagonismo femenino en los fines de los años sesenta”, se lee en el prólogo escrito por Gonzalo Leónidas Chaves de su poemario póstumo La niña que sueña con nieves, editado en 2015. En el documental aparece un árbol que técnicamente se conoce como “cinacina”, donde Luisa solía ir con su familia a comer pan con manteca a la vera del arroyo del Gato, a pocas cuadras de su militancia barrial y de base en la periferia pobre de La Plata. Y allí está Andrea, su hija, que hoy está al frente de Proyecto Arbórea, una investigación política-ambiental con eje en la conciencia del arbolado en la ciudad, y que en la película guía a la gente por un recorrido mientras les habla del libro Seguir con el problema, de Donna Haraway.

A Luisa sus compañeros la conocían por su sobrenombre: Vicky. “Nunca me despedí de ella”, dice Gladis Cholita Benítez, una vieja amiga. Dice que los grupos de militancia se desarmaban cada cinco o seis meses, como medida de seguridad y protección. “Nos decían que pasáramos desapercibidos, que lleváramos una vida privada discreta y de cuidado con la vestimenta”, recuerda Gladis, en el ascetismo entre lo privado y lo social. Luisa, que se manda cartas con amigas que están en el exilio, es entonces expulsada por la organización peronista donde milita por sus “aires de divismo”. “Es como si le hubiesen dicho ‘Luisa no seas tan linda’, ‘no uses minifalda’. Era como amputarla”, agrega su hija Andrea. Su madre salía en las revistas de espectáculos de la época y eso era algo que molestaba a los cuadros masculinos, que dominaban la estructura con una lógica machista.

Luisa llevaba a sus hijos a todos lados, como en fila india. El documental intercala testimonios directos e indirectos, reconstruye contexto de época con periodistas e historiadores, usa archivo de noticieros, audios de WhatsApp, y el director por momentos aparece en cámara como guía de la investigación. Entre otros relatos está el de Daniel Cecchini, que fue militante y perdió compañeros en los ’70, y que como periodista es uno de los primeros que empieza a investigar la CNU. Se corre el velo de la impunidad y el Indio Castillo cae junto a otros integrantes de la banda, que al momento de ser procesados o detenidos estaban ocupando importantes cargos políticos en el peronismo bonaerense. Es entonces que el foco del documental pasa de Luisa a la CNU, con figuras como Carlos Alberto Disandro, que veía a la universidad como un caldo de cultivo del marxismo.

La muerte de Perón ocasiona un caos, preludio del Estado terrorista. El grupo de tareas de la CNU se expande con cargos en la universidad. Eran vecinos de sus víctimas: en La Plata se conocían entre todos. Muchos de los de la CNU eran policías, más allá de su acción parapolicial. En La Plata se contabiliza que mataron al menos a 88 personas, entre ellos a varios trabajadores sindicales del Hipódromo donde estaba Luisa Córica. Surge el testimonio de Alejandra López Comendador, compañera de Luisa y que tiene a su hermano desaparecido. Cuenta que los trabajadores de base, de la mano de líderes como Horacio El viejo Chaves, llegaron a tomar el sindicato, asociado a la burocracia de la derecha peronista, y eso produjo una violenta reacción del poder. Luisa trabajaba como brazal: alguien que levantaba las apuestas, que hacía la diferencia con las propinas. “Luisa no sé cómo hacía con los pibes pero estaba en todas las asambleas. Era discutidora, firme, ponía el cuerpo en las reuniones”, agrega Alejandra.

Algunos planos del documental pierden calidad en el sonido y la imagen, y de ese modo se resiente la profundidad del relato, como ocurre con tantos de los de este género sobre memoria e historias del terrorismo de Estado, nacidos sin presupuesto y hechos a pulmón. Sobre el crimen de Luisa pesa un vacío histórico: se abrió un expediente que nunca avanzó, fue archivado y luego destruido en 1993. Un solo latido, sin esquivar las contradicciones de la militancia y con una digna reivindicación de la figura de la mujer en los largos ‘60, rescata su singularidad, entre los gritos de liberación, la agitada y efímera juventud, la política, el arte, la familia, la tensión entre vida privada y pública, y los retazos de una historia inconclusa.

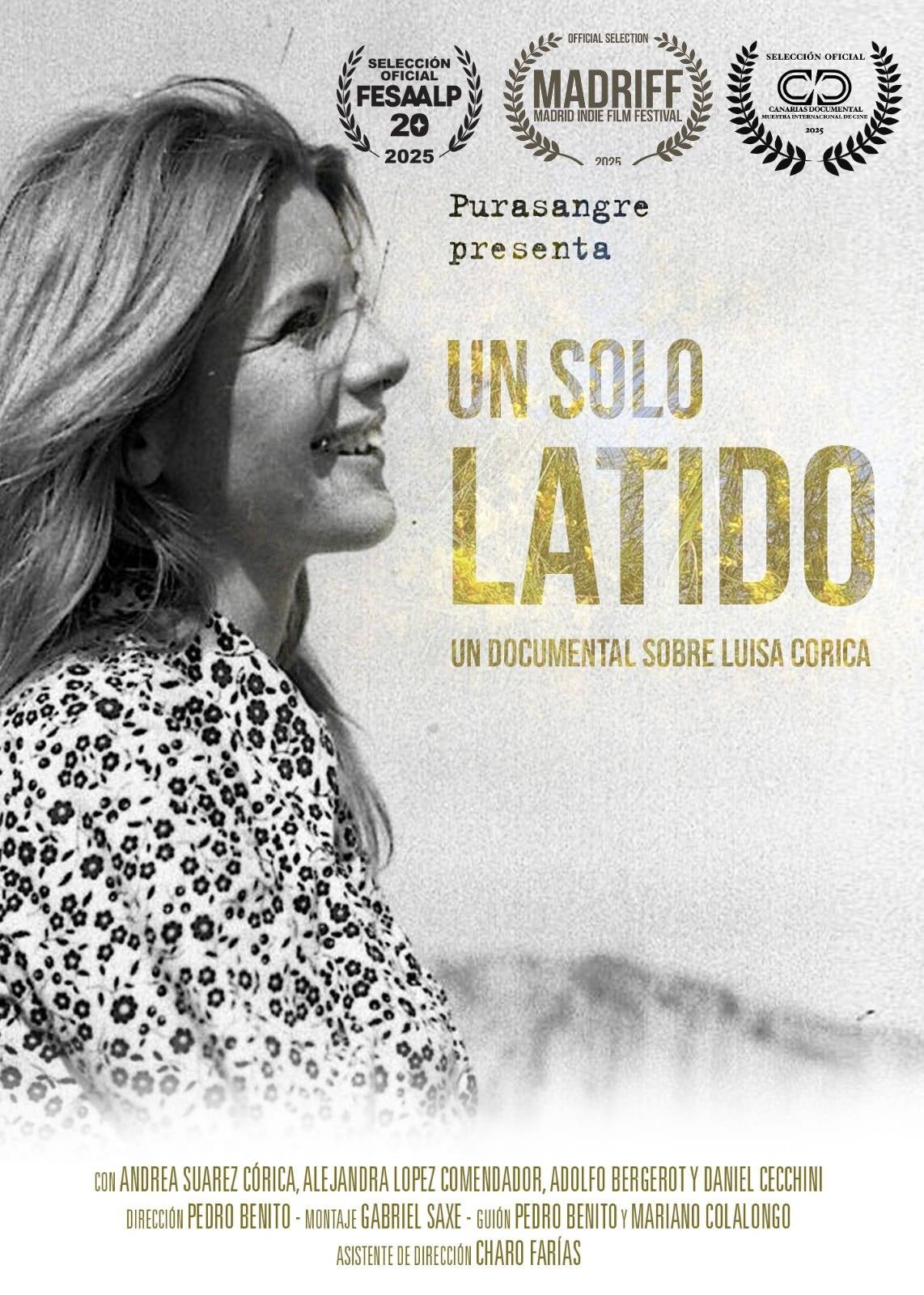

* El documental formó parte de la sección "La Plata Filma Largometrajes" de la 20° edición del Fesaalp (Festival de cine latinoamericano de La Plata), y acaba de ser seleccionado por el festival internacional "Canarias Documental".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí