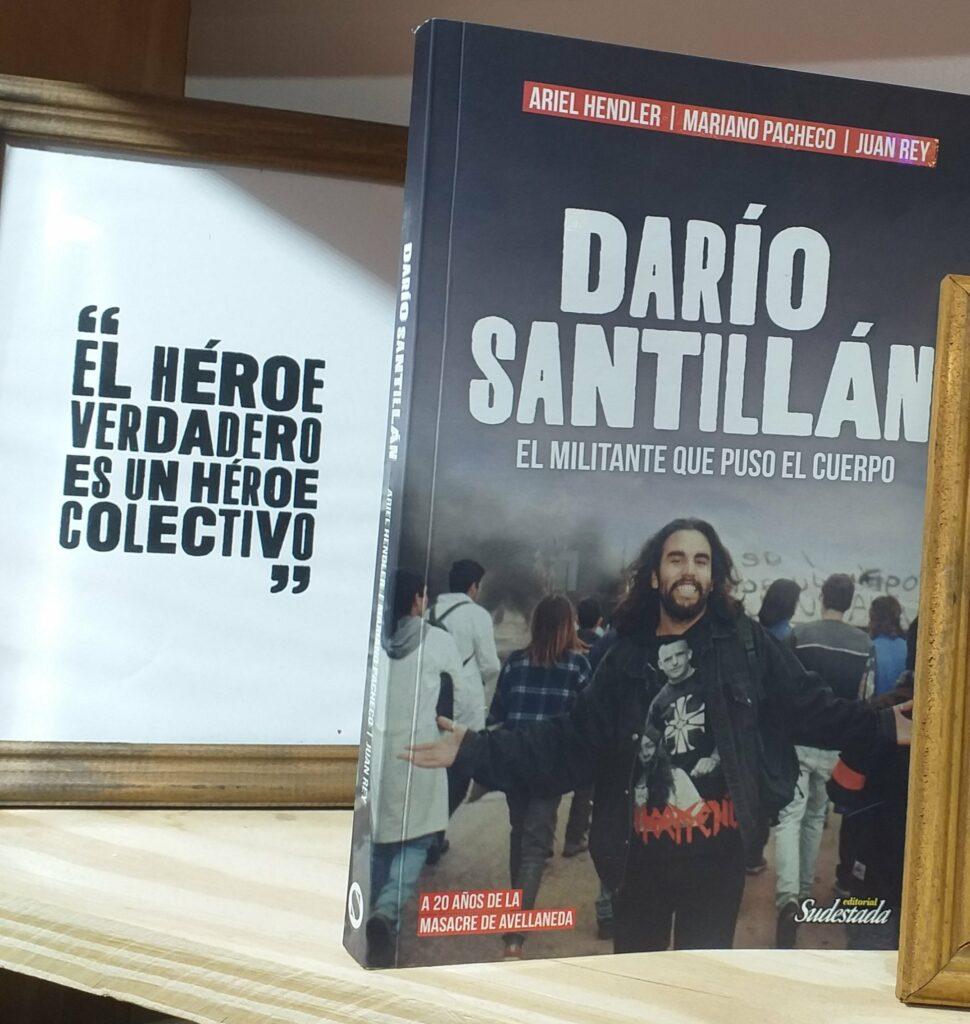

La masacre de la estación Avellaneda del 26 de junio de 2002, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón– fue planificada por el poder político del Estado en respuesta a las demandas de normalización provenientes del poder económico. El libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, de Ariel Hendler, Mariano Pacheco y Juan Rey (Sudestada, 2022), plantea una poderosa reflexión a dos décadas de aquellos crímenes. Por tratarse de una biografía de Santillán, esta investigación no se ocupa de narrar el periplo de Kosteki, quien militaba en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Guernica.

Ese cuerpo

En las “Palabras iniciales” del libro, Vicente Zito Lema escribe: “Darío es la figura máxima de nuestra época” y la que imprime su marca. Afirmaciones ciertas si se acepta que cada época adquiere su propio perímetro irregular a partir de un acontecimiento que perfila el tumulto de hechos y significaciones desde su punto de vista. Si la “Masacre de Avellaneda” funciona como una poderosa clave de comprensión de un tiempo histórico, Darío Santillán puede ser convocado como su figura más relevante en función de encarnar –como dice Zito Lema– un rasgo ético extremo: un tipo de heroísmo que, como Cristo, Evita o el Che, redime una humanidad entera de la miserabilidad a la que la condena la estructura económica y política, interpelándonos a creer y a actuar. Pero cuando los autores del libro toman la palabra, afirman algo más: “Resulta paradójico que alguien que honró la vida como pocos, sea conocido sólo por su muerte”.

Las vidas militantes –como la de Santillán– procuran encarnar, y no tratar como meros ideales inalcanzables, unos valores ético-políticos considerados por otros tantos como imposibles de realizar. Que la muerte de Santillán trascienda más que las acciones colectivas en las que desplegó su vida puede explicarse por la disposición de la conciencia popular para alojar el poder simbólico de los cuerpos sin vida de los llamados mártires. También debe considerarse que esas luchas, que en vida desafiaban el límite de la sanción de los poderes, imponían a las conciencias una tensión insoportable.

La masacre fue una acción premeditada. Actuaron según procedimientos heredados de la última dictadura, pero también anticipando la acción complementaria del uso clandestino de las armas y la lapidación mediática [1], habitual en la violencia institucional posterior. La presentación del asesino Alfredo Fanchiotti como un comisario “loco”, tan fácil de manipular como de encarcelar, resultó funcional a esta lógica: permitió eludir responsabilidades penales a quienes comandaron políticamente aquella operación [2]. El “loco” individual encubría así la racionalidad de un sistema.

Si Darío Santillán es la marca de una época lo es, también, por el modo en que encarna la paradoja según la cual el crimen político revela aquello que la democracia desea ocultar de sus propios presupuestos neoliberales. La sustitución de esa vida por su muerte posee un sentido complejo, porque en el mismo momento en que alcanza el reconocimiento más extendido se elude la complicidad subjetiva con el represor sobre el que funciona la reproducción de la dominación política en democracia.

Fusilamientos

La historia argentina entera puede ser aprendida a partir de las escenas de fusilamientos. Los modos ritualizados de matar, con su fuerte teatralidad y su variable entretejido jurídico, son el objeto de reflexión de Fusilamientos, muerte en primera persona (Colihue, 2022), último libro publicado por Horacio González. El juicio histórico sobre los fusilamientos, que los Estados y revoluciones esgrimen para preservar o bien para fundar un determinado orden. La escena del fusilamiento supone una ceremonia fuertemente pautada (autoridad que da la orden, distancia entre pelotón y fusilado, que resulta inmovilizado), un último momento insondable de quien va a perder la vida, y una descripción o representación visual (que, según los casos, puede adoptar la forma de una crónica periodística, carta de motivos o una investigación), destinada a volver imaginable aquellas circunstancias y otorgándole a la escena la materia para la elaboración de un juicio histórico.

Siguiendo la larga serie de fusilamientos que considera González –entre otros, el de Santiago de Liniers, Camila O’Gorman, Manuel Dorrego, los de la Patagonia trágica, del general Juan José Valle, de los militantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), al mando de Jorge Ricardo Masetti y el del general Pedro Eugenio Aramburu– se constata una degradación de las prácticas ritualizadas del asesinato estatal, que deriva en el terrorismo estatal. Si en 1931, Roberto Arlt es invitado a asistir al fusilamiento del anarquista expropiador Severino di Giovanni y narra el momento de su muerte del siguiente modo (“Pelotón, firme. Apunten. / La voz del reo estalla metálica, vibrante: ¡Viva la anarquía! / ¡Fuego!”), veinticinco años después, para reconstruir los fusilamientos policiales a obreros peronistas acusados de conspirar con el levantamiento del general Valle, ocurridos de modo extrajudicial en los basurales de José León Suárez, Rodolfo Walsh debe realizar una ardua investigación –Operación Masacre–, en la que no sólo demuestra que los disparos fueron efectuados minutos antes de la sanción de la ley marcial, sino que el escritor que quiera comprender la compleja relación entre ley y verdad deberá cruzar todo tipo de fronteras. Y en la misma línea, dos décadas después, completará esta reflexión con su Carta abierta de un escritor a la Junta militar, cuando en 1977 difunda el carácter definitivamente clandestino de la acción represiva al servicio de inconfesables intereses económicos.

En el origen de este libro sobre fusilados hay una anécdota que viene a cuento: durante la campaña electoral de 2019, González realizó declaraciones públicas sobre la conveniencia de dar curso a una historiografía comprensiva de la lucha armada durante la década del '70. Por esas palabras, el autor de Restos pampeanos fue literalmente lapidado por el complejo mediático y político que regula los límites de lo decible en el plano de lo colectivo. La lapidación mediática –complementaria o sustituta del fusilamiento y el gatillo fácil– convierte entonces a González en un lapidado que habla, o que realiza ejercicios de comprensión en un contexto de lapidación.

Militancia de los suburbios

La biografía de Darío Santillán describe con asombrosa precisión la extendida erupción micropolítica del Conurbano arrumbado del cambio de milenio: la construcción del barrio Don Orione “y su intensa vida social y comunitaria mezclada con militancia territorial”; un abuelo “indio” narrador de historias evitistas sobre “obreros y empleadas domésticas” y de cómo “el peronismo les había cambiado la vida” (historias que luego habrían de contrastar de lleno con el peronismo menemista en el poder durante los '90); los intercambios de libros con Andrea –su profesora de literatura– y Pedro –profe de historia–, el apegado vínculo con su padre, la omnipresencia de la figura del Che Guevara, las agrupaciones militantes juveniles y la creación de los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) como parte del movimiento piquetero, en torno a la llamada crisis de 2001. Un derrotero singular, que llega a dar perfecta cuenta de un amplio proceso colectivo. El punto de vista adoptado por Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, es el de la formación del militante contada a través del grupo de pares y de sus lecturas, pero también del acontecimiento fundamental que es el protagonismo que adopta un cierto territorio, inesperadamente caliente y vivo: la movilización ocurrida en el epicentro del Conurbano sur, las asambleas barriales de personas sin empleo, la confrontación con el Estado y con las principales fuerzas políticas –la Alianza y el peronismo duhaldista– y la creación de la Coordinadora Aníbal Verón. El militante como intento de prolongar lo que en el territorio comienza a adoptar existencia autónoma.

Durante la escena de reconocimiento de los cuerpos de Darío y Maxi, Vicky, una experimentada militante de un MTD, se dedicó a sacar fotografías de las heridas y le pasó el rollo a la médica, que a su vez se lo alcanzó a la Liga por los Derechos del Hombre: “Era como si la Argentina hubiera retrocedido un cuarto de siglo ese día”.

La paradoja que plantea esta biografía de Darío Santillán es un paso importante en la comprensión del contrapoder popular como un movimiento destinado a desactivar la violencia del sistema. Porque allí donde se nos muestra al militante con el sello de la muerte violenta sobre su frente, se nos confirma la distancia aterrada que nos separa de toda participación de la fuerza colectiva diferente: como capacidad de convertir la amenaza de muerte que paraliza en capacidad de desactivar el funcionamiento de los engranajes de ese poder de asesinar. Como parte de un plan de desactivación de la violencia destructiva que anida aún en la llamada democracia.

[1] En el libro Darío y Maxi, dignidad piquetera, el MTD Aníbal Verón reconstruye los siguientes niveles del dispositivo represivo: el poder económico había exigido la pacificación y normalización política del país a través de Eduardo Escasany, presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina y de Enrique Crotto, presidente de la Sociedad Rural. El poder político estaba liderado por el entonces Presidente Eduardo Duhalde y su secretario de Seguridad, Juan José Álvarez (que participaba del dispositivo represivo jugando como “paloma”). Álvarez había compartido un almuerzo con los gobernadores peronistas reunidos en La Pampa el 14 de mayo de ese año, donde el cordobés De la Sota, el pampeano Rubén Marín y el salteño Juan Carlos Romero pidieron “una represión aleccionadora a nivel nacional”. En el operativo represivo del 26 de junio actuaron las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal), junto a la Policía Bonaerense, con el objetivo de enfrentar la protesta social.

[2] La cacería de la estación estuvo a cargo, de manera directa, del comisario Alfredo Luis Fanchiotti, quien obedeció la “orden de matar” procedente del comisario mayor Félix Osvaldo Vega. Luego de la masacre, las autoridades públicas y los medios de comunicación difundieron la patraña de que “los piqueteros se mataron entre ellos”. A dos décadas de lo sucedido, aún no se ha determinado la responsabilidad política (ni por el lado de la SIDE, ni por el lado de las autoridades políticas de la Bonaerense) de los asesinatos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí